Первые экспедиции в Большеземельскую тундру сохранились в памяти ярким событием на всю жизнь

Опыт северной жизни

В конце июня 1972 года я отправился в свою первую научную экспедицию в Большеземельскую тундру. Для меня это было уже не первое знакомство с Севером как таковым. Ещё десять лет назад, на летние каникулы, отец брал меня в поездку на Беломорскую биологическую станцию МГУ (ББС МГУ) и в Хибины, где вместе со студентами я побывал на базе геофака в посёлке Юкспоррйок и Полярно-альпийском ботаническом саду под Кировском. Три года спустя под руководством отца я целый месяц «познавал» остров Великий в Кандалакшском заповеднике и побывал на Кемьлудских островах. В моей школьной жизни был ещё один северный эпизод: в 1966 году я работал в стройбригаде на возведении аквариального корпуса на ББС МГУ. В студенческие годы, с 1969 по 1971 год, были Лапландский заповедник, снова ББС МГУ и Командорские острова.

Воргашор – наша база

Вдвоём с зоологом Станиславом Беликовым на поезде Москва – Воркута мы добрались до конечной станции. В сопровождении сотрудника местного краеведческого музея Маргариты Крочик доехали до посёлка Воргашор. Тогда он именовался Ворга-Шор. «Топонимический словарь Коми АССР» (1986) приводит следующее толкование происхождения его названия: «Вӧргашор – ручей, протекающий у путей кочёвок оленьих стад (коми – вӧрга – пути кочёвок оленьих стад, шор – ручей)». Но в 1977 году его переименовали и придали посёлку современное написание. Исток «Ручья на оленьей тропе» находился всего в 750 м к северо-западу от одноимённого посёлка; ручей вытекал из крошечного озера.

Жилья у нас не было, и по просьбе М.Н. Крочик сердобольная директриса местной школы (даже сейчас помню её фамилию – Матвеева) на лето пустила нас «на постой» в один из пустующих классов. Позже к нам присоединилась геоботаник Наталья Аралова. Мои старшие коллеги быстро уехали в Москву, и я остался один. В школе мы базировались во время детских каникул ещё несколько лет, пока не арендовали 3-комнатную квартиру в панельном доме. Она стала нашей базой на много лет. Отсюда мы отправлялись в маршруты и здесь готовились к следующим походам.

Объекты «антропогены»

Выбор места будущих работ не был случаен. Из тогдашнего посёлка Шахты № 19 (прежнее название Воргашора) в конце 1958 года отправилась экспедиция, возглавляемая руководителем нашего научного подразделения, известным северным зоологом, д.б.н. С.М. Успенским; в ней участвовал и мой отец.

В 1970–1980-е годы посёлок был вторым после города Воркуты по численности населения, имел перспективу развития. Неподалёку от него находится крупнейшая в Европе шахта «Воргашорская». В окрестностях сконцентрированы основные формы антропогенного воздействия на природу тундры – совхоз «Западный», другие шахты и посёлки и т.д.

Кроме исследований состояния биологических объектов в «антропогене», или, как мы часто говорили, «на помойке», нам нужны были сравнимые показатели из «чистой тундры» . Такие участки находились на значительном удалении от очага освоения территории.

Знакомство с тундрой

В первый экспедиционный сезон я решил главное внимание уделить знакомству с окружающей Воргашор местностью. Это была полого-холмистая территория с впадинами между поднятиями рельефа, где концентрируются увлажнённые места с влаголюбивой растительностью и скоплениями торфа. Понижения занимали густые ивняки, достигавшие 1,5–1,7 м, и высокие, малопроходимые «березняки» (из берёзы карликовой). Мощные разрастания и высота стволов не соответствовали её названию. Пробраться сквозь тундровые «джунгли» без потерь для сохранности сапог и одежды не всегда представлялось возможным.

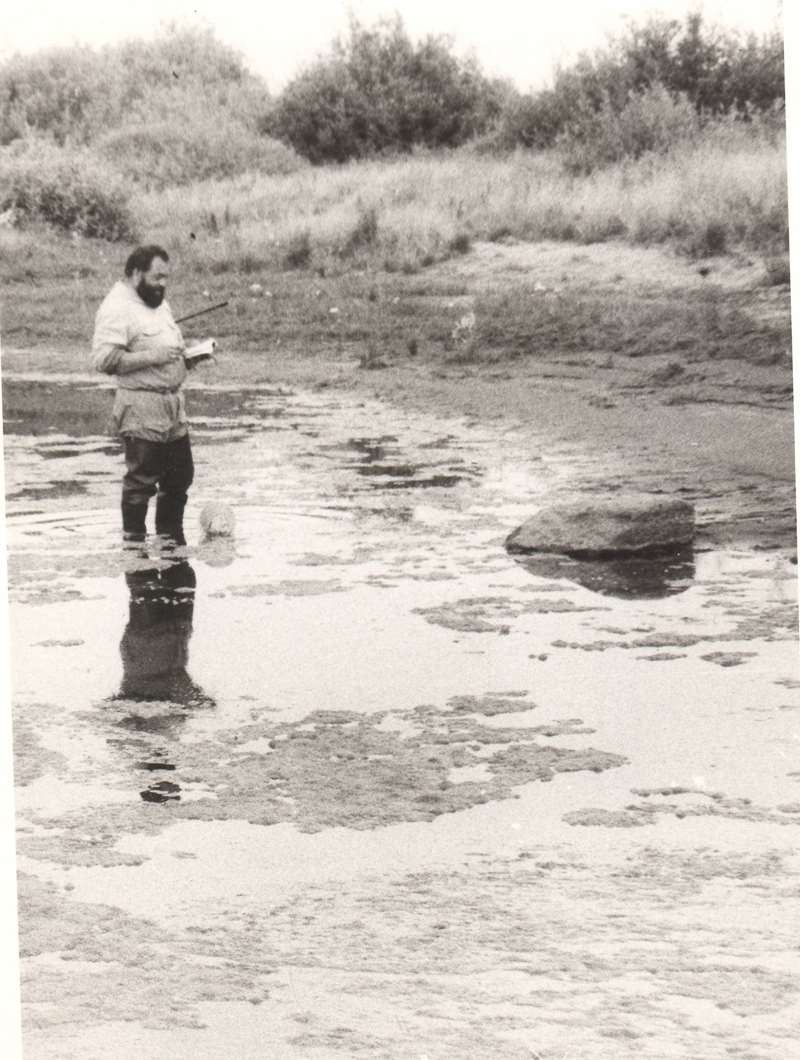

Для исследований я выбрал небольшие (по 130–300 м длиной, 40–50 м шириной и более и до 2,5 м глубиной) термокарстовые озёра в радиусе 10–12 км вокруг посёлка. Часть из них окружали бугристые торфяники, нередко обваливающиеся в воду. Вдоль берегов развивался пояс из влаголюбивых растений – водяной сосенки (Hippuris vulgaris), сабельника болотного (Comarum palustre), ежеголовника северного (Sparganium hyperboreum), арктофилы рыжеватой (Arctophyla fulva), лютика Палласа (Ranunculus pallasii) и осоки.

Озёра таких же размеров располагались и на так называемых минеральных грунтах – остатках ледниковых морен и древних террас ещё со времён древних оледенений и морских трансгрессий. В отличие от озёр среди торфяников их берега и дно были глинисто-песчаными. В течение двух с лишним месяцев каждые десять дней я отбирал отсюда пробы планктона.

Подобные водоёмы мои коллеги-гидробиологи нередко именовали «лужами», считая их несерьёзным объектом для исследователя, даже не обращали на них внимание. Замечу, что здесь будут получены необычные для северных широт результаты исследований! Помимо самых многочисленных в мелководной тундре озёр в этой части тундры находились ещё и крупные озёра ледникового происхождения. Они всегда считались настоящими, серьёзными объектами, достойными изучения.

«Открытие» озера Янэйты

Выпив ранним августовским утром пару кружек крепкого кофе, я отправился по идущей к северу от Воргашора разъезженной мотоциклами и вездеходами дороге. Меня заинтересовало, куда же в хорошую погоду едут местные? Не в сторону ли крупных озёр на рыбалку? Выйдя из посёлка, я смело отправился в путь. Через час, дойдя до пересекающей дорогу ЛЭП (а это более шести километров от Воргашора), я сделал первый привал и задумался.

В те далёкие времена нам на руки не выдавали топографических карт. В нашей «конторе» (Центральной лаборатории охраны природы МСХ СССР) был ответственный по секретной части сотрудник, который разрешал их посмотреть только в его присутствии в «спецкомнате». Таковы были правила, видимо, из-за «всеобщей шпиономании». Но нас спасало то, что вся окрестная тундра была исполосована тракторно-вездеходными дорогами, по ним мы и передвигались. Второе пояснение.

В будущем, когда мы совершали маршруты на озеро Янэйты по этой «открытой» мной дороге, всегда делали привалы на 15–30 минут именно там, где я останавливался во время своего первого похода. Так уж сложилось, что места «перекуров» на 25-километровом маршруте (примерное расстояние от посёлка до озера) были приурочены к заметным ориентирам на местности. Мы всегда стремились скорее дойти до каждого следующего из них, зная, что тут будет желанный отдых.

После ЛЭП продолжил свой путь. Дойдя до ручья Ворга-Шор (его название, как и посёлка, позже изменилось), перебрался на другой берег и устроил привал. Эта точка была примерно на середине пути до озера. Тут передо мной встал вопрос: после брода через ручей дорога раздваивалась. Одна шла вниз по течению, по левому берегу ручья, а вторая поднималась на водораздельный холм и уводила куда-то вдаль.

Решил идти по второй. Поднявшись на холм, увидел у горизонта блестящую полоску воды. Возможно, это и есть озеро. Определил, далековато, но что-то подсказывало, идти нужно именно туда, куда и устремилась отличная для тундры грунтовая дорога. Она шла по вершине водораздела, пересекала небольшие понижения и снова вела наверх, но вскоре стала постепенно спускаться вправо по склону холма. Видимо, граница водораздела была пройдена. Через два часа пути новое препятствие – неширокий, но глубокий ручей (2–2,5 м), пересекающий дорогу. Через него перекинута некая железяка. Годом позже от местных любителей рыбной ловли, бывших шахтёров, мы узнали, что этот «мостик», как, впрочем, и сам ручей, они называли Рештак. Они пояснили, что рештак – металлический секционный жёлоб для транспортировки горной породы.

После третьего привала у Рештака я уже подустал, но продолжил путь. И вот, о чудо! Я достиг желаемого озера. Оно лежало внизу, у подножья высокого моренного холма. По сравнению с термокарстовыми водоёмами, это – настоящий «гигант», километр с лишним в длину и метров 400–600 в ширину. Вокруг те же типы тундр, что и близ посёлка, так что эту точку можно использовать как контрольный полигон в «чистой тундре». Со временем его границы мы расширили ещё на 10–15 км на север и северо-запад. Обратный путь стал трудным испытанием (всё-таки почти 50 км в обе стороны), но вечером я был в посёлке.

В тундре, на озере Янэйты

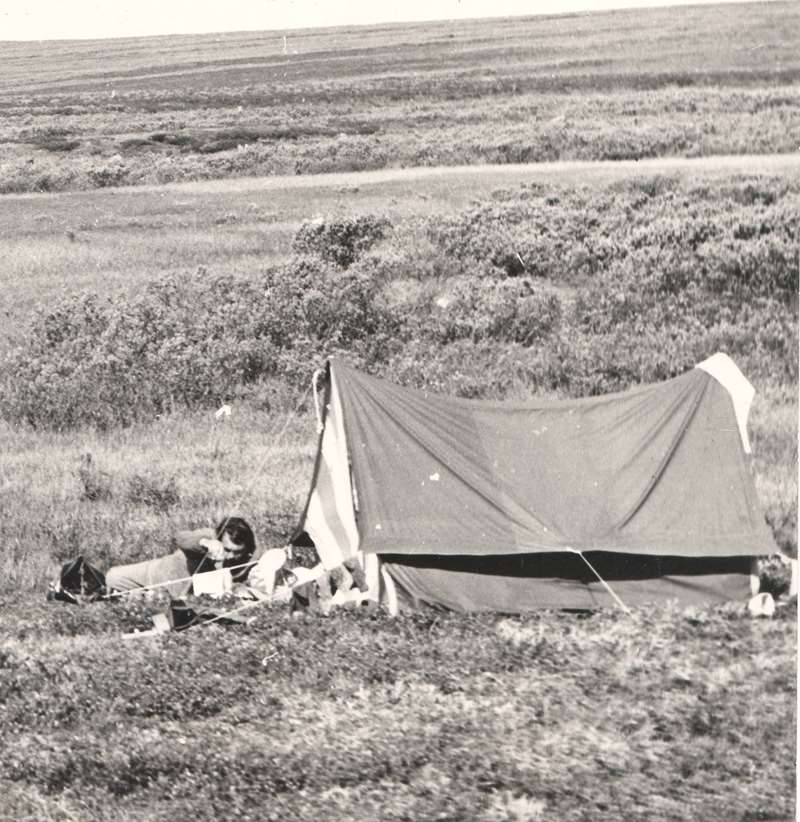

На следующий год ко мне присоединился зоолог Владимир Лобанов. Наш первый дальний маршрут – на озере Янэйты – мы назвали «походом за здоровьем». У каждого рюкзак по 20 с лишним килограммов. В них влезли по тяжеленному ватному спальному мешку «непомерных размеров», ватник-телогрейка, палатка, надувная лодка, продукты, ружьё, патроны, стеклянные пузырьки для проб и многое другое. В прошлом году я шёл сюда «пустым» и обещал Володе быструю прогулку – на горку, под горку, ручей, другой, и всё. Но с таким отягощением дорога в одну сторону заняла не менее 5–6 часов.

У озера поставили палатку и на следующий день приступили к исследованиям. Я на надувной лодке брал планктонные пробы, а Володя учитывал птиц в тундре. На противоположной стороне, за высоким холмом, он обнаружил небольшую избушку, которую из досок соорудили воргашорские любители рыбной ловли и охоты.

Они предложили нам здесь обосноваться и заодно охранять её от всяких случайных людей. Мы с благодарностью воспользовались приглашением и базировались тут три года, пока этот приют кто-то не разрушил.

Из событий первого маршрута на Янэйты запомнился обратный путь. Мы решили сплавиться на надувной лодке по ручью Янэйтывис, вытекающему из озера. Исток был довольно широким, но вскоре русло сузилось и стало мелким. Мы с трудом пробирались сквозь нависшие над водой ивняки. Сидя в лодке, трудно было ориентироваться, где мы находимся и сколько нам ещё плыть. Приходилось вылезать на берег и взбираться на водораздел, чтобы осмотреться. Достигнув устья ручья, а в него справа впадал ручей Воргашор, мы огорчились: отсюда ещё предстояло несколько километров идти до известного нам брода.

Поход на озеро дался тяжело: несли много груза. Поэтому Володя, любитель лошадей, предложил одолжить в совхозе «Западный» лошадь, или кóбыла (как мы её называли, с ударением на первом слоге и обязательно мужского рода) для перевозки вещей. Взять-то мы её взяли, но была одна сложность: лошадь очень не любила комаров и слепней, а их в тундре множество. Поэтому, когда мы довозили на ней груз до озера и привязывали её, лошадь обрывала верёвку и убегала на конюшню. Приходилось Володе возвращаться за ней.

Из других событий отмечу возвращение после работ на озере по ночам в посёлок (ночью было прохладней и гнуса меньше). В этот раз и позже почти всегда по пути от ручья Воргашор до посёлка нас сопровождали болотные совы, которые бесшумно налетали, почему-то всегда сзади, неожиданно, а, оказавшись над нами, издавали характерные звуки – уханье вперемежку с резким не то лаем, не то взвизгиванием. Бывало немало комических ситуаций (об одной из них я рассказывал в УС № 10, 2024) и весьма серьёзных случаев. Это обычно в жизни всех полевиков.

Лето 1974 года выдалось очень жарким. Температура воздуха в тундре зашкаливала за 350. Вместе с геоботаником Анатолием Кулиевым мы полтора месяца (до начала августа) оставались на нашей «базе» в тундре. Домик был невелик: примерно 3,5–4 на 2,5–3 м с небольшим тамбуром, предохраняющим вход в зимний период (охотники бывали тут и зимой) и крошечным окошечком (примерно 70 на 70 см). Внутри с каждой большой стороны устроены нары-«лежаки» на одного человека, а между ними – опускающийся стол. Когда стол опускался, получались сплошные нары на 3-4-х человек. Для тундры – это роскошные апартаменты. Имелась ещё небольшая печка-буржуйка, но мы готовили еду на улице.

Было одно неудобство. Воргашорцы покрыли «дом» сверху так называемой «шахтной резиной» – материалом, из которого делали ленты для транспортёров. Он был хорош во время дождей и зимой, сохранял тепло, и домик не протекал. Но в этот год из-за несусветной жары внутри было душно, с нас лил пот ручьём, а на улице – полчища комаров. Днём мы лежали плашмя на нарах, а ночью выходили на улицу, готовили еду и отправлялись в маршруты.

Всю жару мы сидели без связи с «цивилизацией» и без снабжения продовольствием. Наш «транспорт», кóбыл, в таких условиях был бесполезен. Запомнился один из дальних походов – на север на озеро Лёмъямботы. Вышли вечером, 12 с лишним километров прошли довольно быстро, а затем я всю ночь и утро, часов шесть-семь, сидел в лодке и брал пробы на озере. А оно было длинное, три с лишним километра. На надувной лодке грести из одного конца в другой занимало почти час времени, если не больше. Толя в тундре занимался ботаническими работами. После 8 утра, когда солнце уже вовсю начало калить, мы двинулись обратно. Это уже было тяжело.

К нам на «базу» часто приезжали её хозяева из Воргашора, всегда привозя всякую вкуснятину из «цивилизации». С этого года мы стали брать в экспедицию студентов и старшеклассников из московских биологических кружков. Они помогали в сборе материала, да и нелишними оказались в переноске тяжестей, по хозяйству и т. д. Работы продолжались по уже установленной программе.

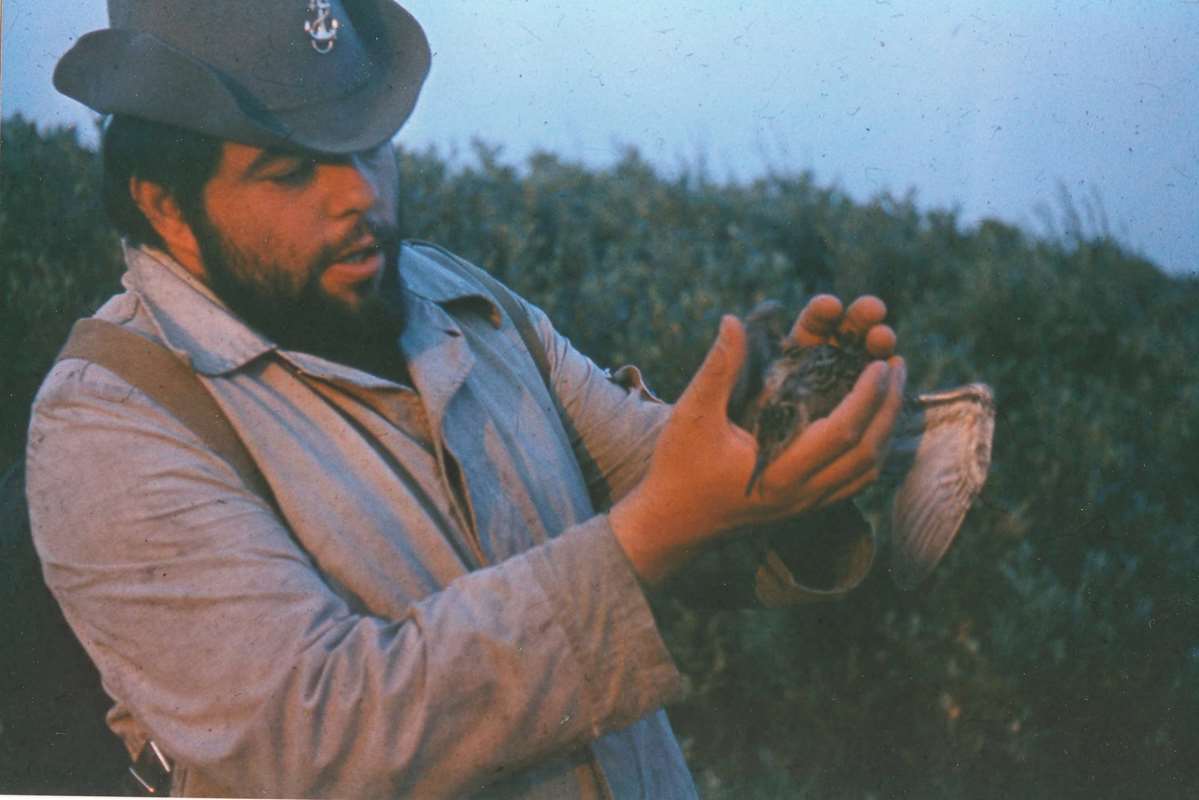

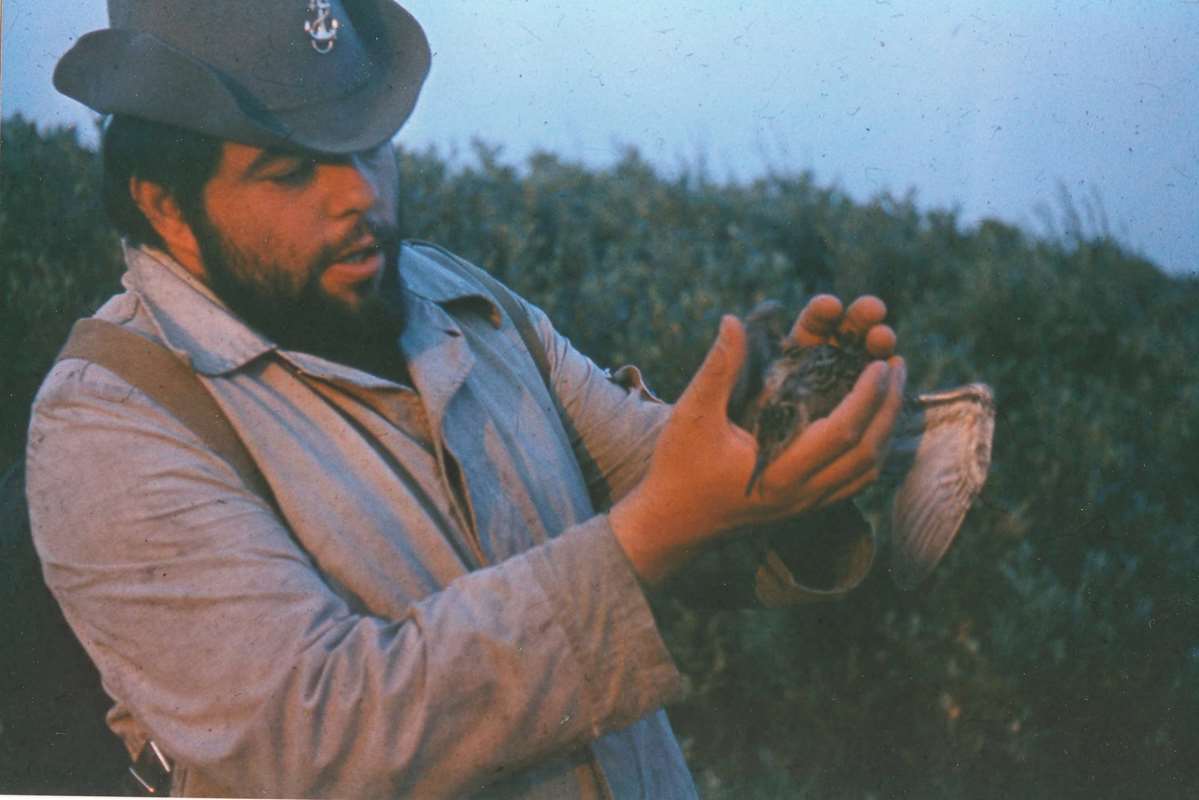

Я каждые десять дней по разрезам брал пробы в модельном озере Янэйты, накапливая многолетнюю статистику исследований и наблюдая за биологией гидробионтов. Ботаник собирал гербарий и делал геоботанические описания, а зоолог учитывал птиц и ловил грызунов в разных биотопах.

Дальние маршруты

В 1975 году были затяжная весна и «короткое лето». В конце июня тундра ещё вся оставалась белой, понижения рельефа забиты спрессованным снегом. Первый поход на озеро Янэйты оказался неудачным. Ручей Воргашор представлял собой ледяной жёлоб, по которому неслась вода. Втроём – я, Толя Кулиев и школьник Сева Степаницкий с огромным трудом дошли до озера. Обнаружили, что оно ещё было подо льдом, с неширокими заберегами. Шёл снег с дождём. На вершине холма поставили палатку, кое-как переночевали. Не просохнув, решили возвращаться налегке, оставив часть груза. Идти с мокрыми ногами не хотелось и поверх носков мы надели полиэтиленовые мешки, чтобы ноги не мёрзли, когда шли по снежникам.

Через пару недель вернулись сюда. Оказалось, избушку зимой разрушили – разобрали крышу и через дыру влезли внутрь. Видимо, её снегом занесло доверху, и кто-то так спасался. Пришлось кое-как закрыть крышу. Мы провели тут три недели, но жизнь в домике была уже не такой комфортной. Несмотря на неудобства и короткий период хорошей погоды (лета-то «не было»: с начала августа зарядила настоящая осенняя погода – постоянная морось, и мы свернули свои исследования), мне со студентами удалось совершить несколько дальних маршрутов на удалённые на 10–15 км крупные озёра – Мал. и Бол. Панэчаты, Янейтыхасырей, Безымянное, и снова сходить на Лёкъямботы. И это помимо обследования многочисленных термокарстовых водоёмов. С разрушением нашей базы в «чистой тундре», пользуясь благосклонностью ВГСЧ (военизированной горно-спасательной части), мы начали кратковременные дальние маршруты на вездеходах спасателей на 50–80 км

«Альма-матер»

Здесь мы приобрели неоценимый опыт исследований среди монотонно-однообразных безлесных ландшафтов.

После 10-летних работ на территории Воркутинского района мне предстояло ещё узнать Предуралье и Полярный Урал, усинскую лесотундру, верховья реки Шапкиной и низовья Печоры, Тиманскую и Малоземельскую тундры, побережье Чёшской губы. Но нет-нет, да и возвращаюсь я в «альма-матер» моих тундровых исследований и многолетних наблюдений…