Популярный московский минералогический музей имени А.Е. Ферсмана имеет «родного брата», который привольно расположился в древнем селе Мурзинка – в самоцветном крае Свердловской области.

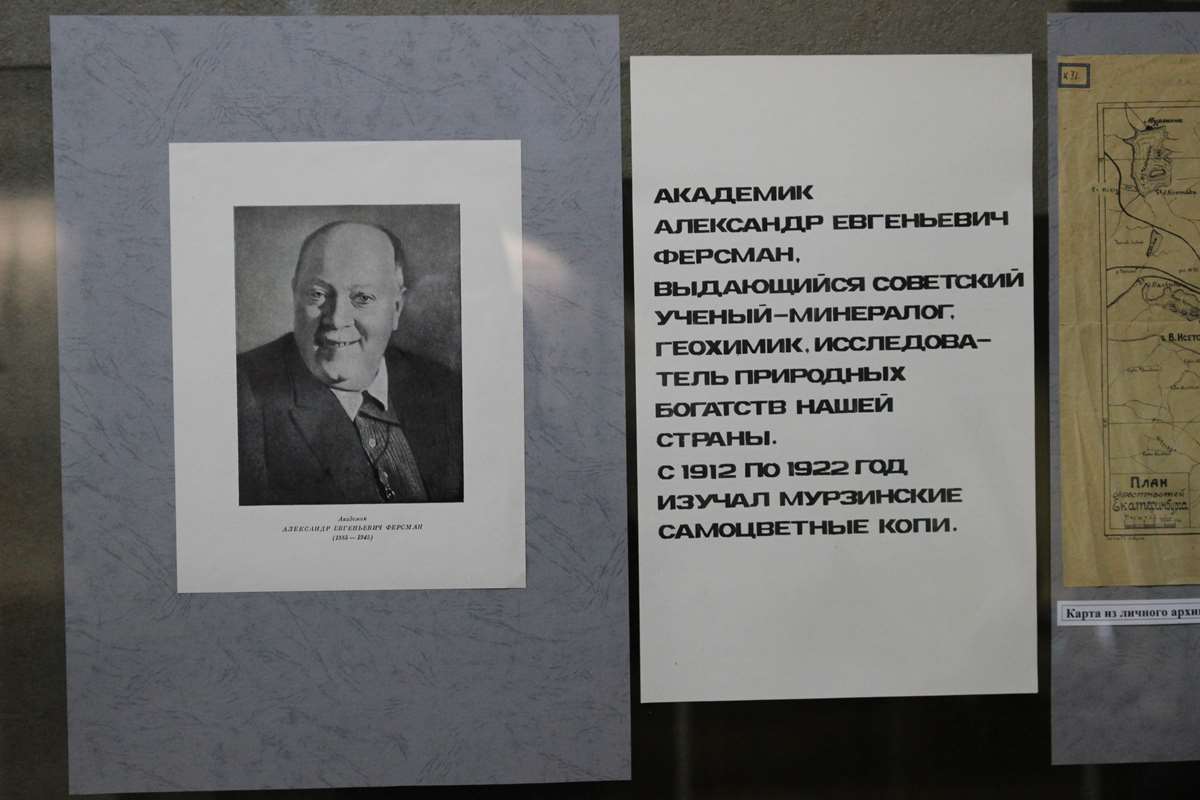

Уральский музей также носит имя одного из основателей советской геологии, талантливого просветителя и любителя камня, академика Александра Евгеньевича Ферсмана.

Это не совпадение и далеко не случайность. Вот что писал академик о Мурзинке в самом начале XX века: «Мурзинка не только гордость и ценность всех минералогических музеев мира, это начало русской минералогии, точного знания природных кристаллов».

В Мурзинский район Александр Евгеньевич приехал в 1912 году и очень полюбил эти места.

С тех пор он неоднократно посещал месторождения Мурзинки и много писал о самоцветной полосе в своих книгах. Проводником А.Е. Ферсмана по таёжным тропам, ведущим к многочисленным разработкам и копям, был знаменитый в этих местах горщик Данила Кондратьевич Зверев.

Созвездие самоцветов и имён

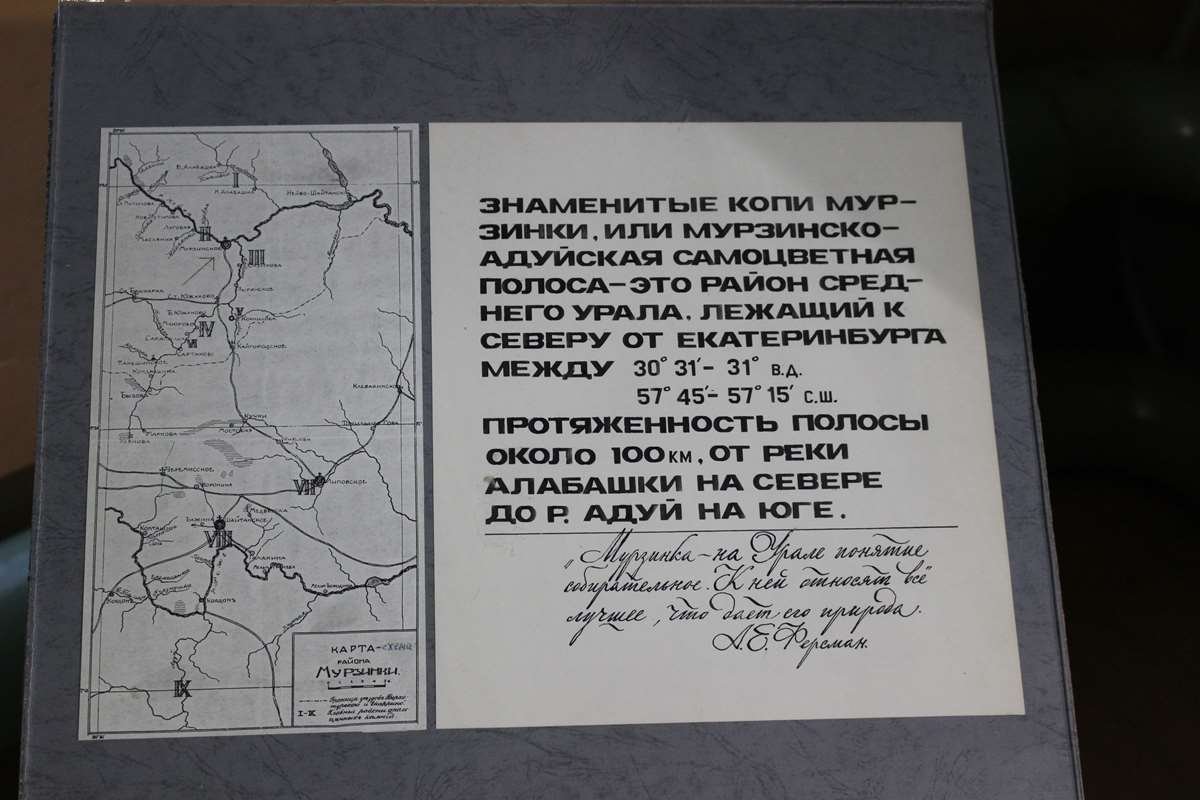

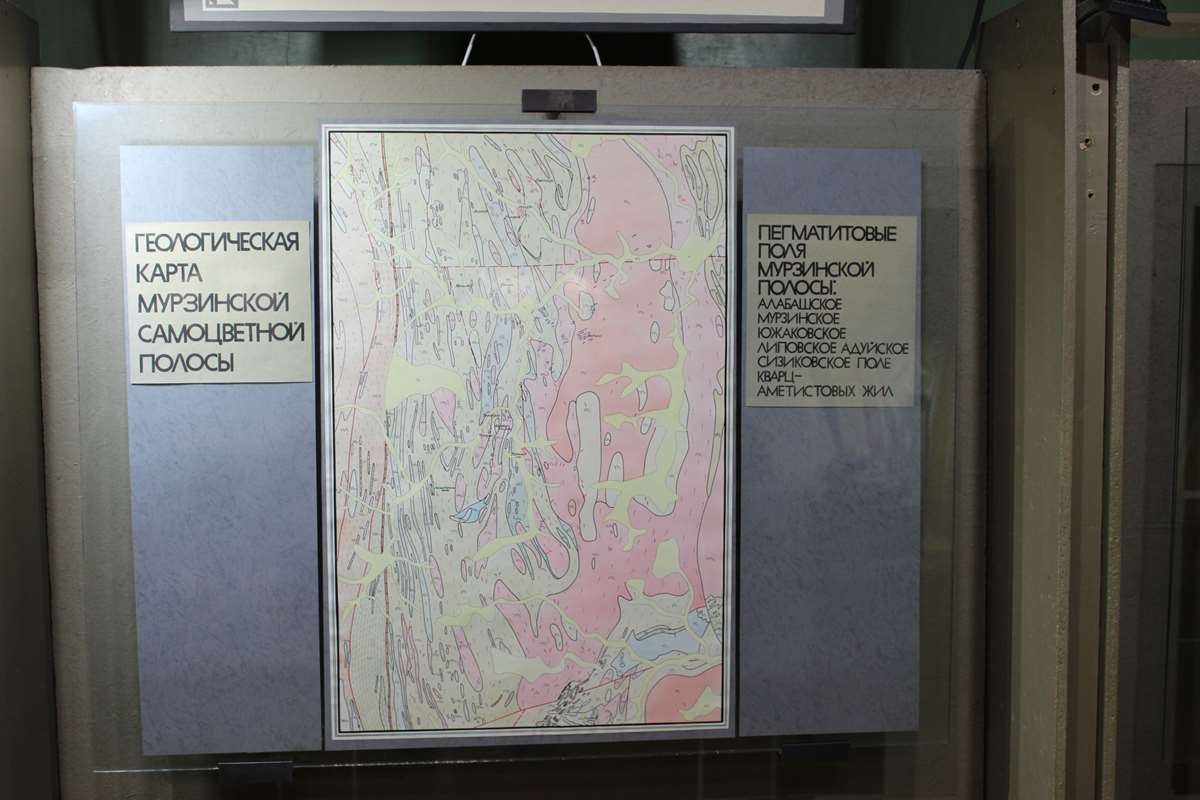

Рядом с селом находится невероятное количество самоцветных копей. Здесь проводили исследования настоящие легенды геологической науки Владимир Иванович Вернадский, Николай Иванович Кокшаров, минералог Густав Розе и другие. Иван Иванович Зверев, внук Данилы Зверева, жил здесь с семьёй в середине XX века, о его роли в истории Мурзинки мы ещё расскажем. Автор термина «Мурзинско-Адуйская самоцветная полоса», основатель Уральского геологического музея Константин Константинович Матвеев был здесь в 1924 году. И это далеко не весь список.

Музей минералогии – это центр культурной жизни села и его гордость, настоящий храм камня, ведь и расположен он в старинной церкви. Незаурядная, ни с чем не сравнимая внутренняя атмосфера Сретенского храма с первых минут посещения создаёт торжественное настроение.

Дорога до Мурзинки сама по себе очень увлекательна. На пути встречаются красивейшие места: старинные сёла Петрокаменское, Николо-Павловское. Наверное, именно такие места несут в себе истинно уральский дух, который вряд ли можно почувствовать в больших перенаселённых городах. Когда наша дружная компания любителей камня добралась до главной цели поездки, то оказалось, что повезло нам вдвойне. Экскурсию провёл экскурсовод Сергей Борщёв, работавший в Нейвинской геолого-разведочной партии (ГРП) геологом.

Нейвинская ГРП проводила геологоразведочные работы в этом районе с 1967 по 2007 года. Сергей Кириллович рассказал, в чём состоит уникальность этих мест с точки зрения минералогии. И, конечно, об истории возникновения и пополнения коллекции музея и о самом селе.

Охрана Сибирского тракта

Находится Мурзинка в 100 км восточнее Нижнего Тагила (Пригородный район Свердловской области) на реке Нейва. Это северная оконечность Самоцветной полосы Урала.

Шириной в 16 километров, полоса расположилась более чем на 100 км от Алапаевска до Екатеринбурга. Мурзинка старше многих уральских городов. Основана она в 1639 году боярским сыном Андреем Бужениновым и крестьянами из поселений на реке Нейва.

По одной из исторических версий считается, что название села происходит от имени остяцкого князя Мурзина. В истории села представлены основные уральские каменные промыслы в очень концентрированном виде. Вот как говорит о роли Мурзинки в XVII веке Александр Ферсман: «…Мурзинка охраняла с юга и востока великий Сибирский тракт, который в XVII столетии шёл через Соликамск и Верхотурье в Тобольск…»

Народный музей минералогии

Сретенский храм в Мурзинке был построен в 1729 году, а в 1930-х годах его закрыли. В 1964 году это уникальное по красоте здание было передано музею. В самом начале своего существования (с 1958 года) музей находился в местной школе. Организовал его человек из созвездия легендарных личностей – Иван Иванович Зверев, внук знаменитого горщика Данилы Зверева. Иван Иванович был настоящим энтузиастом своего дела: вместе со своей семьёй он ездил по копям и деревням, собирал образцы минералов, орудия труда горщиков и предметы быта местных жителей для музея.

Всё это сохранилось и можно увидеть на первом и втором этажах музея. Музей в Мурзинке называют народным, и не зря. В разное время, начиная с середины XX века, множество экспонатов принесли в дар музею местные жители.

Здесь представлены горные породы и образцы из разных регионов, поделочные и драгоценные камни. Например, великолепный армянский обсидиан, дальневосточный скарн, амазониты – цветная разновидность полевого шпата с месторождений Южного Урала, полевые шпаты, лиловые лепидолиты, кварцы с Приполярного Урала (их привезли геологи-любители).

Коллекцию музея пополняли и известные коллекционеры Владимир Сергеевич Андреев, Владимир Андреевич Пелепенко и др. Особой красотой отличаются аметисты Ватихи и Тальяна, переливающиеся нежным фиолетовым оттенком аметисты и мерцающий глубоким чёрным морион из жилы Голодная, оригинальные и трогательные кристаллики альбита в виде зёрен овса (пегматитовая жила Голодная).

Привлекают внимание сверкающие берёзовские пириты, апатитовая руда с Кольского полуострова, которую открыл академик Александр Ферсман – всё это пир для глаз и торжество мурзинского храма камня.

Мурзинский музей судьбоносно связан не только с московским музеем имени А.Е. Ферсмана, но и с другим известным, но более молодым музеем столицы. Знаменитый топаз «Победа», который был добыт в 1985 году Нейвинской ГРП, находится сейчас в музее «Самоцветы». Этот музей был открыт для посетителей в 1999 году. Но идея его создания возникла гораздо раньше и принадлежала учёному геологу, академику А.В. Сидоренко, который в советское время с 1965 по 1975 год был министром геологии СССР. Реализацию идеи музея поручили объединению «Союзкварцсамоцветы».

Именно в «Самоцветах» мне повезло любоваться этим чудом природы. История находки топаза «Победа», названного в честь 40-летия победы СССР в Великой Отечественной войне, уходит в далёкий 1985 год. Тогда, на копи Мокруша, Сергей Кириллович вместе с товарищами по Нейвинской геологоразведочной партии добыл его из занорыша. Весит он 43 с небольшим килограмма, и его нежнейший голубой прозрачный цвет, его фактура и размер вызывают восхищение совершенством подземных даров Мурзинки. Эта великолепная добыча «Уралкварцсамоцветов», знаменитого геологического предприятия, где работал Сергей Кириллович, уехала в Москву в музей «Самоцветы».

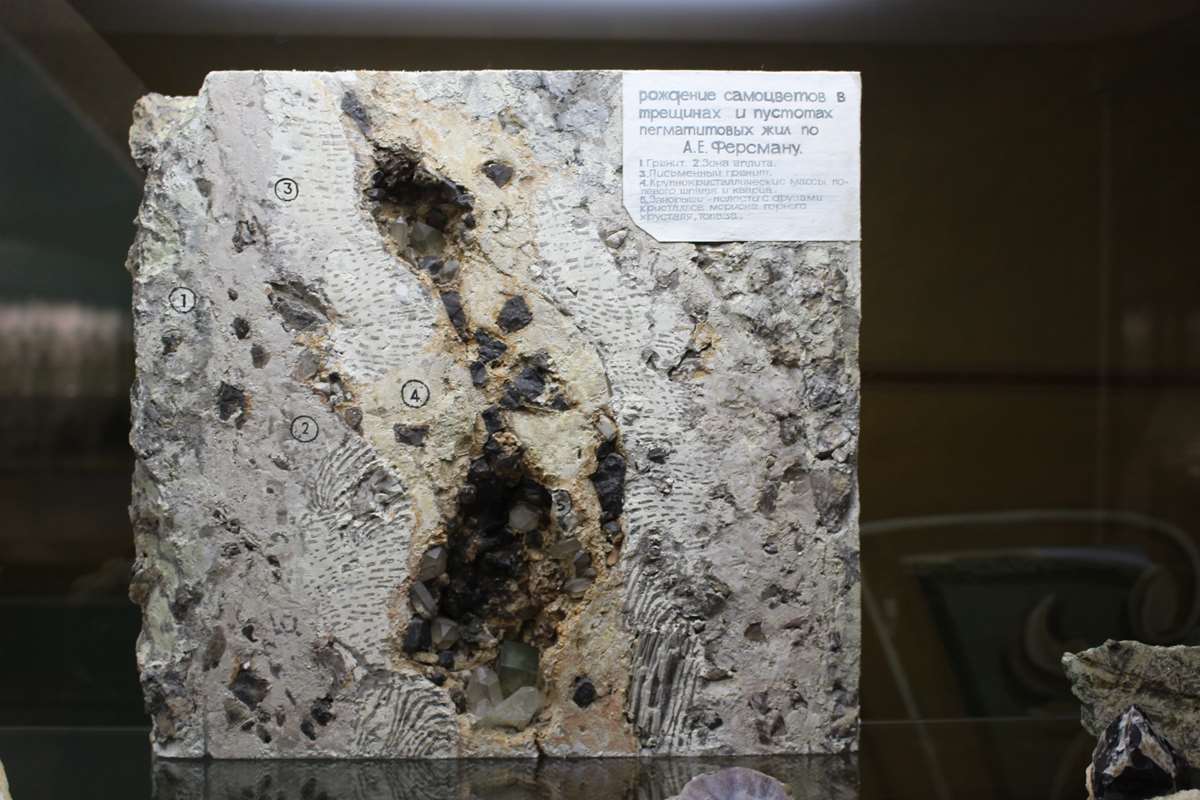

Почему же эти места дали такое количество природных самоцветов? С точки зрения современной науки, время образования месторождений около 250–350 миллионов лет, а место – гранитные магмы. Пока очаг магм медленно остывал, образовывались трещины, в которые «затекали» и остатки магмы, и пары воды, и другие вещества. Сама магма застывала от периферии трещины к середине, возникали пегматитовые жилы. А в них образовывались пустоты-занорыши, это и есть родина самоцветов, то есть места возникновения кристаллов. Стены пустот состоят из кристаллов дымчатого кварца, полевого шпата и слюды, в них и врастают турмалины, топазы, бериллы самых разных окрасок. Эти кристаллы постепенно приобретали удивительно совершенные формы и большие размеры. Мокруша, Мыльница, Голодная, Трёхсотенная – знаменитые копи, как таинственные сокровищницы, расположились вокруг Мурзинки. В музее можно увидеть карту, геологический план жил Мокруша и Голодная, результаты работы Нейвинской ГРП.

Село Мурзинка переживает сейчас далеко не лучшие времена. Обитают здесь, в основном, дачники. Но надежда на «оживление» села всё же есть. Летом в селе картина меняется к лучшему. Начиная с 2012 года, в первую субботу августа, Мурзинка приветствует гостей фестиваля «Самоцветная сторона». В нём принимают участие геологи, коллекционеры, ювелиры, мастера со всего Урала и не только, выступают артисты. Музей в это время превращается в шумный и гостеприимный дом. Чтобы потом снова стать тихим и светлым храмом подземных даров.