Раскроем содержание названия реки Исеть

Сохранился список

Среднеуральские реки Исеть и Пышма стали известны на Руси вскоре после похода Ермака в Сибирь. В основной сибирской летописи, так называемой Есиповской, составленной в 1636 году, перечислены реки, по которым продвигалась дружина Ермака: Чусовая – Серебрянка – Тагил – Тура – Тобол – Иртыш – Обь.

Другие уральские реки в Есиповской летописи не упоминаются. Со временем русские дружинники построили в Сибири первые города (Тюмень, Тобольск и другие) и стали осваивать новые землицы, которые уже к концу XVI века были зафиксированы на Большом чертеже (карте) Российского государства, составленном в Москве.

Е.В. Ястребов показал, что Большой чертёж был составлен в 1598 году. В течение последующих трёх десятков лет Большой чертёж обветшал и «впредь по нем урочищ смотреть не мочно». Поэтому в 1627 году была сделана копия Большого чертежа. Старый и новый Большие чертежи до нашего времени не сохранились.

Но сохранился список нового Большого чертежа, так называемая «Книга Большому чертежу». В ней дополнительно к вышеназванным рекам по ермаковскому маршруту добавлены реки Ница и Пыш: «в Туру реку… с правые стороны пала речка Ница»; «а ниже Ницы 60 вёрст пала в Туру Пыш река» (река Пыш – укороченное название реки Пышма). А о других соседних реках информация в «Книге Большому чертежу» не упоминается.

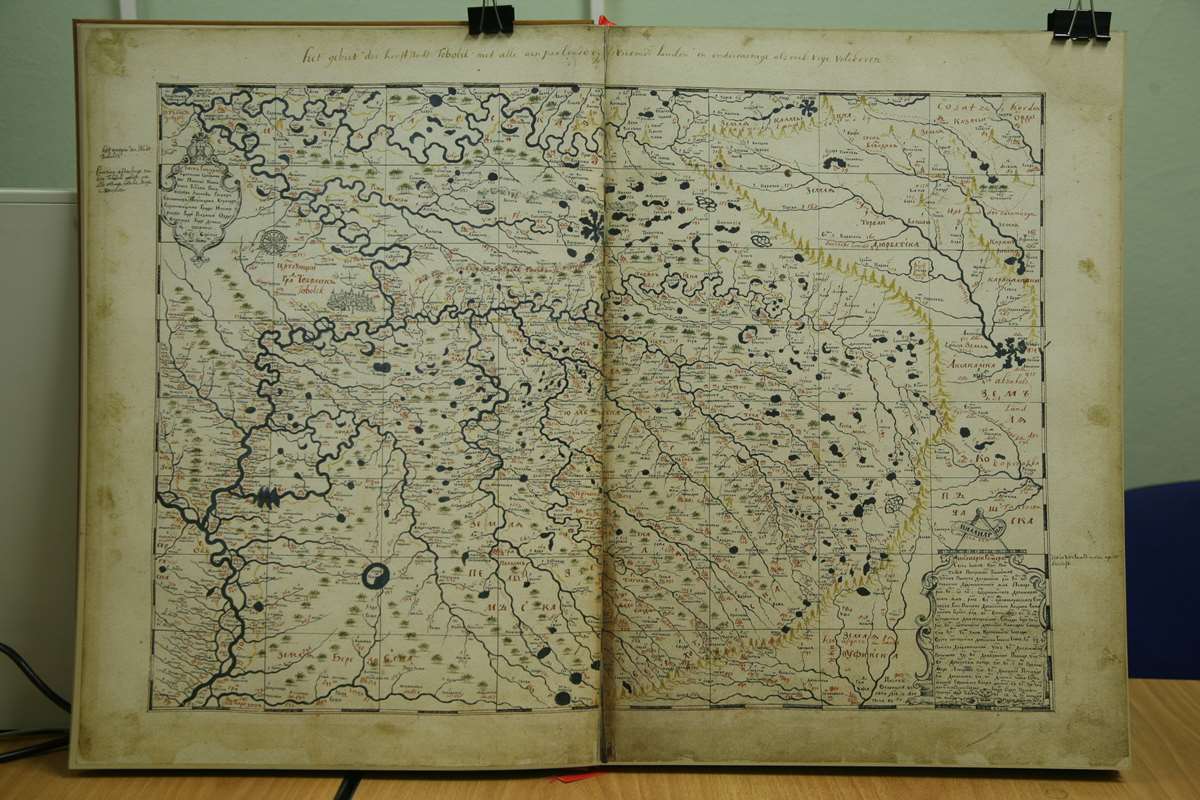

Следующим историческим документом, который в копиях сохранился до нашего времени и в котором имеется расширенная информация о реках восточного склона Среднего Урала, является чертёж Сибири, составленный в 1667 году в Тобольске «тщанием стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарыщи». Обычно этот чертёж именуют годуновским. Известно несколько копий такой карты, не только русские, но и шведские и немецкие. По традиции того времени была составлена «Роспись» годуновского чертежа».

Непосредственно на самом чертеже нанесены и подписаны следующие реки, расположенные южнее реки Пышмы: Исеть, Синара, Рассоха, Теча, Мияс. Кроме того, на чертеже обозначен Долматовский монастырь, основанный на реке Исети. В «Росписи» чертежа дополнительно перечисляются реки Бобровка, Реж, Тарханка, Терсюк, Маслянка, Каменка. В «Росписи» указаны также населённые пункты, расположенные в долине реки Исеть: Исетский и Катайский остроги, слобода Куринская и Шадринская. Как видно из «Росписи», по реке Исеть планировалось построить несколько укреплённых городков и расположить в них роты драгунов для охраны от набегов «от воинских людей» (башкир, киргизов и других).

Через три десятка лет район рек Исеть и Пышма был практически полностью освоен и заселён русским населением. Об этом нам красноречиво говорят карты бассейнов этих рек, составленные на стыке XVII–XVIII веков тобольским боярским сыном С.У. Ремезовым. В составе его географической энциклопедии, состоящей из трёх атласов (Чертёжная книга Сибири, Хорографическая чертёжная книга и Служебная чертёжная книга) находятся картосхемы реки Исети (на восьми листах), на которых отмечено много вновь возникших поселений.

Из вышеизложенного следует, что название реки Исеть в русскоязычных документах появилось к середине XVII века. Название этой реки несомненно имеет нерусское происхождение. Оно заимствовано у тех народов, которые жили на Среднем Урале до прихода сюда русских людей.

Локализация исседонов

Какова же семантика потамонима «Исеть»? Что оно означает?

Наиболее широко распространена версия о связи названия реки Исеть с именем древнего народа исседонов, о которых краткую информацию сообщает Геродот, ссылаясь на рассказ древнегреческого Аристея Проконесского, совершившего путешествие в дальние края.

Принимая указанную связь по созвучию («Исеть» – «исседон»), одним из первых Мюллер (F.H. Müller) предложил локализовать исседонов на Среднем Урале, в долине реки Исеть. Эту мысль поддержал Гумбольдт (A. Humboldt), который считал, что «можно открыть в бессмертном творении отца истории самое ясное указание на хребты Урала». В другом месте своей книги «Центральная Азия» он относит «название исседонов к имени, прилагаемому в настоящее время к одной небольшой речке на Урале близь Екатеринбурга». И поясняет в примечании, что он имеет в виду реку Исеть. Такая точка зрения, вплоть до нашего времени, получила широкое распространение.

Однако, локализация исседонов на Урале у авторов различна. Так, например, К.К. Нейман (K. Neumann) отводил исседонам для жительства «восточный склон Урала». Дж. Томсон размещал исседонов «недалеко» от Уральского хребта. Р. Хенниг (R. Hennig) считал, что «кочующие исседоны населяли бассейны Оби и Иртыша» и, хотя не проживали постоянно на реке Исеть, но по последней поднимались к удобному перевалу через Уральские горы для перехода к рекам, текущим в Чёрное море.

С другой стороны, ряд исследователей помещают исседонов в районах, весьма отдалённых от Урала. Так, например, Плиний Старший в своём труде «Естественная история» в I веке нашей эры указывает, что исседоны живут «над Меотийским озером» (современное Азовское море).

К. Птолемей во II веке нашей эры на своих картах поместил Исседон Серикский и Исседон Скифский в Восточном Туркестане. Ф. Рихтгофен (F. Richthofen) искал исседонов в Центральной Азии, В. Томашек (W. Tomaschek) – в Тибете, а Дж. Болтон (J. Bolton) – в степях от Иртыша до верховьев Ишима.

При анализе упомянутых данных просматривается определённая тенденция: чем в более позднее время жил автор, тем всё далее на восток относил он место проживания исседонов (за немногим исключением). При таком большом разбросе недостаточно убедительных мнений о месте жительства исседонов, вероятно, следует отдать предпочтение более древним сообщениям, размещающим исседонов по соседству со скифами (Дамаст Сигейский) или «над Меотийским озером» (Плиний Старший). Именно в этих краях, между Каспийским и Чёрным морями, показаны на Херефордской карте (около 1290 года) народы, упоминаемые у Геродота со ссылкой на Аристея Проконесского (исседоны, аримаспы и «негоднейшие люди грифы»).

В подтверждение именно такой географической привязки информации Аристея Проконесского об исседонах приведу здесь дополнительные соображения. Аристею ещё не известны Каспийское море и река Ра (Волга), информация о которых у древних греков появляется значительно позднее. Но ему известны горы, с которых «никогда не сходит снег», расположенные вблизи места жительства исседонов и недалеко от моря (Чёрного). Скорее всего это есть Кавказские горы. Следовательно, место обитания исседонов Аристея находилось в предгорьях Кавказа. Отмечу также, что в древнейшие времена название народов зачастую происходило от имени рек, в районе которых они проживали, например, меоты обитали на берегу Меотийского моря, борисфениты жили на реке Борисфен (современный Днепр), танаиты находились на реке Тана (современный Дон). В названии народа «исседоны» во второй его части ясно просматривается значение потамонима «Дон», где проживал народ иссе. Для Урала не характерно наличие «дон» в названиях рек. А вот на Кавказе детерминатив «дон» широко распространён.

Из сказанного однозначно следует, что не имеет смысла связывать место обитания исседонов с Уралом. Такое же мнение высказал и Е.В. Ястребов, отметивший, что он «не склонен отстаивать мысль о том, что Аристей добрался до реки Исеть, где якобы жили исседоны». Об этом же пишет А.К. Матвеев, утверждавший, что «трудно поверить» в связь причерноморских скифов с небольшой уральской рекой Исеть. Таким образом, название реки Исеть нельзя выводить из древнего названия геродотовского народа «исседоны».

Лингво-потамонический метод

Различные варианты семантики гидронима «Исеть» рассматривает А.К. Матвеев. Он совершенно справедливо считает нелепым объяснение из татарского «ис» – «запах» и «эт» – «собака», что якобы означает «собачий запах». Ситуацию не улучшают попытки для пояснения использовать тюркское личное имя Исетбай и имена казахских батыров: Исетбай и Исет. Малопродуктивно использование кетских слов: «сес», «сет» – «река» и «исе» – «рыба» с реконструкцией «Исеть» (из «Исесет») – «рыбная река», так как о кетах на Урале нет никакой информации.

Принимая во внимание тот факт, что река Исеть берёт начало из озера Исетского, А.К. Матвеев рассматривает конечный топоформант «ть» («т») в гидрониме «Исеть» как переработанный из «Т» + гласная буква (например, южно-мансийское «то» – «озеро» или пермское «ты» – «озеро»). Но даже такой приём не проясняет суть названия, так как остаётся неясной первая часть топонима.

При рассмотрении вышеизложенных вариантов, выясняя семантику гидронима «Исеть», обратим внимание на использование однотипного методического приёма – подбор в каком-либо языке каких-нибудь слов, подобных по созвучию, по составу букв. Такой путь приводит к случайным решениям, как правило неоправданным и необоснованным.

Я предлагаю принципиально иной путь, состоящий в следующем. В моей книге «Философия букв» показано, что на заре возникновения письменности древние люди изобрели буквы, которые они на первых порах использовали для наименования рек. В ту пору колесо ещё не использовалось. И главным средством передвижения были сплав-средства по рекам. Для передачи информации о реках древний человек изобрёл буквы.

Одни из них были, как мы сейчас говорим, согласными, а другие – гласными. Согласные буквы характеризовали вполне определённые географические особенности рек – некоторую характерную деталь абриса реки в плане. Например, согласная буква «Р» отражала значительный двойной изгиб, расположенный в средней части долины реки. Согласная буква «Г»/«К» указывала на тот факт, что в верховьях реки находился значительный загиб русла. (Фото 5, Фото 6)

А гласные буквы характеризовали общее направление течения реки от истока к устью по отношению к странам света. Сочетания гласных и согласных букв позволяли конструировать удобно произносимые названия рек. А в полученном имени реки каждая буква, гласные и согласные, имели вполне конкретное смысловое содержание, в комплексе передающее общую характеристику реки по форме абриса реки в плане и по направлению течения. Таким образом, в древних названиях рек гласные и согласные буквы образовывали две самостоятельные смысловые системы, которые переплетались между собой при конструировании названий. Позднее древние люди стали использовать такие буквы и для создания слов-имён в различных других жизненных сферах.

Так, буквы из сферы гидронимии стали уникальной основой появления письменности. Весьма характерной особенностью таких первобукв была их универсальность. Такой способ называния рек, как показало моё исследование, был универсальным и использовался по всему земному шару, на всех континентах. Именно поэтому в разных странах и на разных материках способ можно с успехом использовать для расшифровки древних названий рек. Воспользуемся этим методом для раскрытия содержания названия реки Исеть.

В гидрониме «Исеть» можно выделить две группы букв: согласные буквы – «С»– «Т»; гласные буквы «И»–«Е». К расшифровке «Ь» (мягкий знак) вернёмся позднее. Согласная буква «С» указывает на относительную прямолинейность долины реки на большей части её течения. А согласная буква «Т» отражает тот факт, что река имеет участки, на которых она разделяется на рукава, протоки. Гласная буква «И» характеризует основное направление течения реки на восток (начиная с верховий реки). Гласная буква «Е» указывает на то, что в низовьях река поворачивает на северо-восток.

В итоге, семантику гидронима «Исеть» можно представить следующим образом: «Исеть» = «И»–«С»–«Е»–«Т»–«Ь» = («С»–«Т»)–(«И»–«Е»)–«Ь» – это река, которая течёт сначала на восток («И»), имея относительно обобщённое прямолинейное направление течении («С»), затем в низовьях отклоняется к северо-востоку («Е») и разделяется на протоки («Т»). Если посмотреть на крупномасштабную карту Среднего Урала, то чётко видно, что вышеизложенное содержание букв в слове Исеть полностью подтверждается в физико-географических особенностях реки – она течёт относительно прямолинейно сначала на восток, затем изменяет направление течения на северо-восточное и имеет протоки.

На этом примере видно, что краткое буквенное название реки имеет обширное содержание. Буквы в «свернутом» виде выражали большой объём информации. И это, несомненно, было очень удобно для передачи характеристики реки от одного человека к другому. Сначала такая сжатая информация в виде букв функционировала в устной речи. А затем древний человек изобрёл графическую форму для изображения букв, что и привело к появлению письменности.

В завершении вернёмся к семантике мягкого знака («Ь»). На первый взгляд представляется странным рекомендация древнего человека подниматься вверх по реке и преодолевать Уральские горы именно по реке Пышма (согласная буква «М»), а не по более крупной соседней реке Исеть. Однако, суть дела проясняет одна характерная географическая особенность реки Исеть. Дело в том, что на среднем участке её течения находится труднопреодолимый порог Ревун.

В наше время туристы облюбовали его как место проведения соревнований по технике водного туризма. От устья реки до порога можно легко подняться по воде. А вот перебраться через порог и попасть в верхнюю часть долины реки – задача весьма трудная. Именно поэтому в названии реки Исеть отсутствует согласная «М», характеризующая возможность прохождения по всей реке, от устья до её истоков. Ситуацию возможности прохождения только по нижней части долины реки древний человек, судя по всему, и отражал специальным мягким знаком («Ь»). Поэтому в названии реки Исеть имеется мягкий знак («Ь»), который символизировал возможность прохождения только нижней части реки.

А в названии реки Пышма конечной гласной буквой «А» отражена возможность прохождения всей долины реки, от устья до истоков. Отметим ещё одну существенную деталь. Ближайший левый приток реки Исети, расположенный ниже по течению порога Ревун, – речка Камышенка, в названии которой имеется согласная буква «М», характеризующая возможность прохождения по ней и переход в долину соседней реки Пышма.

Таким образом, древние люди давали названия рекам, учитывая условия их (рек) прохождения. Судя по названиям рассматриваемых рек, следовало подняться по реке Исеть от устья до средней части реки и свернуть по её левому притоку Камышенке. Аналогичная ситуация имеет место и несколько ниже по течению реки Исеть – на реке Каменке.

В итоге, на примере названия среднеуральской реки Исеть видна возможность определения семантики древних рек с помощью лингво-потамонического метода с использованием семантических значений согласных и гласных букв, входящих в названия древних рек.