В 2012 г. исполняется 300 лет со дня рождения Петра Ивановича Рычкова, ученого, исследователя Оренбургского края, первого члена-корреспондента Академии наук, автора многих работ. Местные краеведы по праву называют его «Уральским Ломоносовым». В Оренбургской экспедиции Рычкову пришлось работать с Кириловым и Татищевым. Его знали многие видные деятели, несмотря на то, что он проживал в далеком Оренбурге. И когда заводы на Урале пришли к неуправляемости, потребовался человек, подобный В. Генину и Татищеву. И тогда Екатерина II собственноручно выбрала Рычкова.

Неуправляемость заводов состояла из ряда недоработок. Так, финансовые взаиморасчеты между Монетной экспедицией, Канцелярией и казенными заводами были в таком запущенном состоянии, что привели к большим долгам и прекращению дальнейшего финансирования заводов. Планировать их расходы и доходы стало невозможно. Между чиновниками возникают распри и даже разборки. Например, секретарь Монетной экспедиции Андрей Корнеев едва не стал жертвой преследования коллежским советником Сокольниковым и надворным советником Мосоловым. Частные заводы также не поставляли в Монетную экспедицию десятинную и трехчастную медь, отчего чеканка монеты находилась на грани закрытия. Да и налог с выплавляемого чугуна не оплачивался.

Сложность с платежом денег в казну за выплавляемый чугун и за поставку меди с частных заводов заключалась еще и в том, что заводчиками являлись крупные государственные деятели, такие, как: генерал-прокурор князь Александр Александрович Вяземский, сенатор, действительный камергер и граф Роман Илларионович Воронцов, сенатор и действительный камергер Всеволод Алексеевич Всеволожский, генерал-майор и барон Александр Сергеевич Строганов, дворянин Никита Демидов и другие. Некоторые из них не платили налоги с 1762 г., и привлечь их к оплате было нелегким делом.

Даже деньги, отправляемые из Монетной экспедиции, разворовывались. В бочке, направленной караваном в Москву в 1769 г., оказалась вместо денег земля; в 1770 г. обнаружена бочка с вырезанным отверстием, в которой не хватало 68 рублей; а в бочке, отправленной в Санкт-Петербург в 1771 г., находились чугунные гири и мраморные обсечки. Отыскать преступников не удавалось.

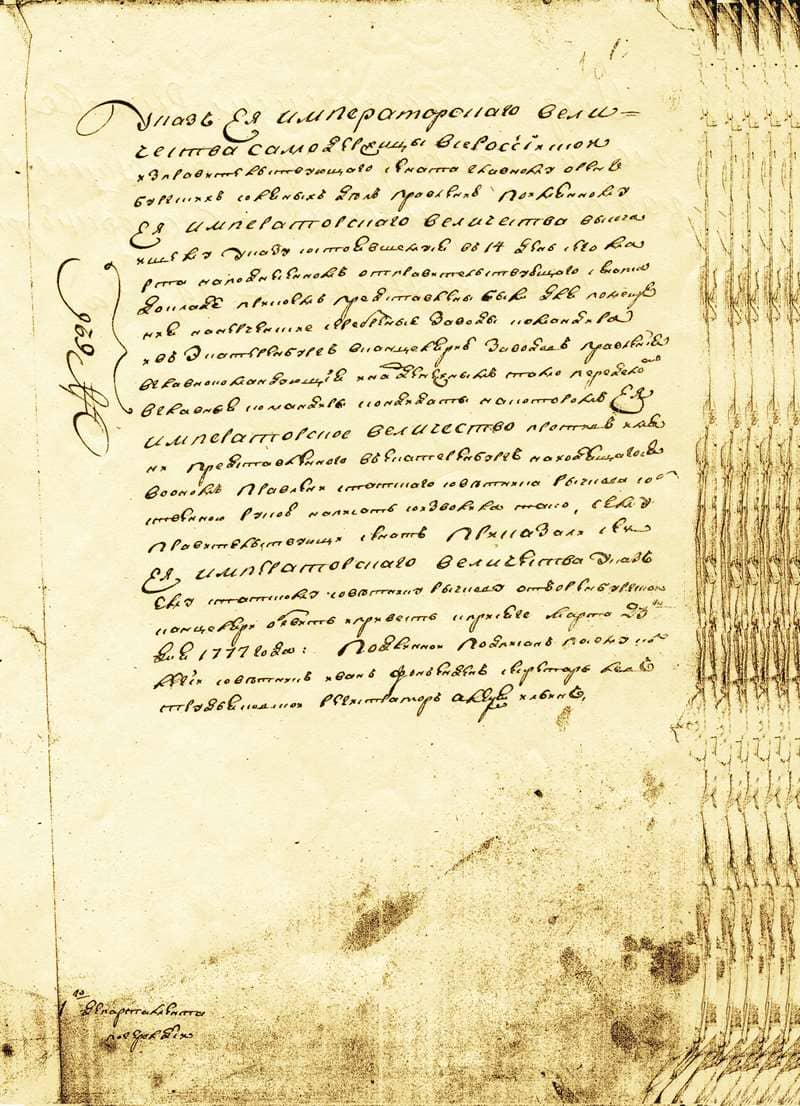

Правительствующий Сенат обвинял во всех недостатках бывшего главного командира Канцелярии — полковника Василия Бибикова. Но и после его ухода обстановка не изменилась. Чтобы исправить создавшуюся ситуацию, и был поставлен Петр Иванович Рычков. Удивительно, что Петр Иванович к этому времени не имел опыта управления горнозаводским производством даже в ранге управителя какого-либо казенного завода. Он управлял только Оренбургскими соляными делами. И вдруг назначается главнокомандующим Канцелярией казанских, оренбургских и сибирских заводов и главным командиром Екатеринбургской Монетной экспедиции. Правда, некоторые авторы пишут, что Рычков был только командиром Екатеринбургских казенных заводов. Это не соответствует действительности, и, по всей вероятности, такое мнение сложилось из-за того, что в указах Правительствующего Сената часто называли его главнокомандующим Канцелярией в Екатеринбурге или просто командиром заводов в Екатеринбурге. Видимо, статус города Екатеринбурга, как центра горнозаводской промышленности, в то время был столь высок, что под управлением заводами подразумевали все заводы Урала и Сибири. Только в отдельных указах, когда требовалась особая точность, например, при назначении Рычкову оклада, указывалось: «… высочайше повелено определенному в канцелярию сибирских, казанских и оренбургских заводов правления и в экспедицию над денежным в Екатеринбурге переделом главным правителем статскому советнику Петру Рычкову производить жалованье в год 1500 р.» (ГАСО, Ф. 24, Оп. 12, Д. 89, Л. 4.). Канцелярия в Екатеринбурге, в которую назначается главнокомандующим Рычков, также не называется «главной» из-за того, что ему не подчинялась Горная экспедиция золотых производств, которая осталась под управлением коллежского советника Якова Рооде. Впоследствии Рычков обратился в Сенат с предложением объединить под общее руководство и Горную экспедицию, но такое решение произошло уже после его смерти.

С первых дней своего назначения, еще находясь в Оренбурге, Рычков активно включается работу. Он посылает указания в Казанскую канцелярию и в Оренбургское и Камское горные начальства, требуя немедленных сведений о недоимках от заводчиков по трехчастной и десятинной меди. Даже намечает встречи с начальниками заводов по пути следования в Екатеринбург.

На первом своем совещании в Канцелярии (3 июля 1777 г.) Рычков призывает своих сотрудников приложить все свои старания к скорейшему погашению долгов заводчиками. И такие усилия оказались успешными, так как уже через месяц долги стали оплачивать почти все заводчики. Правда, имелись и такие, которые посчитали, что можно их не платить и при новом начальнике, но они просчитались. Например, за неуплату долгов заводчиком Антипом Масаловым на Шурминском заводе был арестован и скован его приказчик Иван Усачев. За долги от выплавленного чугуна на Николае-Павдинском заводе были описаны имения заводчиков Походяшина и Ливинцова. Даже Вяземскому пришлось оплатить свои долги, несмотря на то, что он сразу же после назначения Рычкова написал ему письмо, предлагая свои услуги по решению вопросов в Правительствующем Сенате, но Рычков не пошел на такую сделку.

На следующем заседании Рычков объявил распорядок работы чиновников в Канцелярии. При этом, в первую очередь, установил жесткие требования к самому себе, указав, что при необходимости срочного решения важных дел немедленно сообщать ему об этом, даже если это произойдет глубокой ночью. От чиновников он потребовал не откладывать решения важных дел и решать их, оставаясь после окончания рабочего дня. Также напомнил о генеральских регламентах, принятых для Канцелярии, по которым уход с работы за час до окончания рабочего дня или за невыход на работу чиновник наказывался вычетом недельной оплаты из своего оклада. Приходить на работу следовало за час до прихода судей и в течение дня не отлучаться со своего места.

При осмотре города Рычков был разочарован состоянием городской плотины. Она выглядела ветхой и грозила в скором времени обвалиться. Кроме того, от промывальной фабрики накопились большие отвалы песка, которые не только портили ландшафт города, но и не давали возможности расширяться заводу. Рычков сразу же принялся за ремонт. За 30 дней сумел полностью закончить работы и был очень доволен ее новым видом. В Правительствующий Сенат он сообщал: «Самое главное и нужнейшее дело была плотина, которая время от времени в негодность приходила и падением угрожала, а сверх того завалена она была многочисленным числом бревен и дровами, так что в некоторых местах и проезд был труден. Сие самое первое и нужнейшее дело велел исправлять, разрывши землю до подошвы сей плотины, положить новые укрепления, да и каменную стену к воде сделать. …Сие есть одно из главных моих дел, которые я начать и окончить мог». (ГАСО, Ф. 24, Оп. 12, Д. 90, Л. 18.).

Но его радость хотели омрачить недоброжелатели. Это произошло следующим образом: для выравнивания плотины решили использовать отвалы от промытого золотосодержащего песка. Когда стали возить песок на плотину, Рооде вдруг решил остановить работу и в течение двух дней производил испытание на содержание золота в пеке. После испытания, ничего не сообщив, разрешил продолжить вывоз песка. По окончании засыпки плотины Рычков решил проверить этот песок и направил похштейгера Саранчина. При промывке было найдено три зернышка золота. Тогда Рычков дает указание промыть 100 пудов уже отсыпанного на плотину песка. Песок промывали на усовершенствованном шихтмейстером Раздеришиным и похштейгером Саранчиным вашгерде, и было намыто 9 золотников шлихового золота. При подсчете оказалось, что его себестоимость значительно ниже золота, добываемого в рудниках. Сообщение об этом отправили в Берг-Коллегию, и оттуда пришел указ: «Снять с плотины весь песок и промыть его!» Но это сообщение дошло до Екатеринбурга уже после смерти Рычкова. Спустя полгода Берг-Коллегия вновь запросила сведения о промывке песка с плотины, но новое руководство отказалось его промывать, мотивируя это тем, что: «… означенный песок здешняго завода на плотину вожен и сыпан был еще в 1777 г., чему уже прошло немалое время, а после сверх того песку по тому ж насыпана земля, следовательно, как выше значит по довольно прошедшему времени и сыскать ево теперь не можно» (ГАСО, Ф. 41, Oп. 1, Д. 300, Л. 44).

Значит, городская плотина до сих пор хранит в себе золотоносный песок. Не исключено, что Рооде специально, зная о наличии золота в песке, не сказал об этом Рычкову, чтобы омрачить первое его дело. И к этому имелся повод: Рычкову было поручено расследование дела по жалобе Раздеришина и Саранчина на коллежского советника и главного командира Горной экспедиции золотых производств Якова Рооде, гиттенфервальтера Николая Соймонова, берггешворена Кирхнера и шихтмейстера Инсио о разных похищениях. При допросе Соймонов отказался отвечать на вопросы, и Рычков в гневе выгнал его из кабинета, за что Соймонов написал на Рычкова жалобу в Берг-Коллегию (Берг-Коллегией управлял сенатор М. Ф. Соймонов, видимо, его родственник).

Вопросов, рассматриваемых Рычковым по горнозаводскому производству, было очень много, и ему приходилось решать их самому. В Правительствующий Сенат он сообщал, что все свои силы и время он полностью отдает работе. Но, несмотря на такую загруженность горнозаводскими делами, он старался быть в курсе всех дел, которые совершались в городе, и требовал, чтобы каждый день его информировали о происшествиях в городе.

Большое внимание Рычков уделял и пожарной безопасности города, с этой целью он потребовал проверить пожарные установки. Оказалось, что ни одна установка не была пригодна для работы, а кожаные рукава для подачи воды, все прогнили.

Проверяя подготовку специалистов в школе при чертежной мастерской, Рычков обнаружил слабое преподавание немецкого и французского языков. Для устранения недостатков были назначены новые опытные преподаватели. Контроль за качеством обучения языков он взял на себя.

Поражает также его отношение к нуждам простых людей. Они приходили к нему с всевозможными просьбами, хотя некоторые даже не входили в его компетенцию. Но, несмотря на это, он обращался в другие ведомства и просил удовлетворить их просьбу. Особенно это касалось перевода рекрутов из других провинций в Екатеринбург, где проживали их престарелые родители.

Но самым главным и трудным делом являлось выявление высших горных чиновников, замешанных в злоупотреблениях властью. Для этого Рычков внимательно выслушивает заводчиков, горных чиновников и жителей города, которые и помогли ему уличить чиновников в хищениях, взятках и самоуправстве. Так, он выявляет, что секретарь Судной земляных дел конторы Суворов замешан в возмущении заводских крестьян против заводчика Турчанинова и во взятках, и Рычков арестовывает его. Оказалось, что в этом деле замешаны и остальные судьи. Даже причастен был Рооде. Правительствующий Сенат одобрил его действия и доверил ему самостоятельно провести скорейшее расследование. Но расследовать их Рычков не успел, так как 15 октября он скончался.

Можно заметить, что Рычков без всякой осмотрительности и осторожности производил разоблачения чиновников, замеченных в злоупотреблениях властью. И нельзя исключать, что подозреваемые чиновники могли быть причастны к его смерти. Возможно поэтому, чтобы снять с себя всякие подозрения, они сообщают в Правительствующий Сенат, что смерть наступила от болезни, продолжавшейся с прибытием его сюда.

Петр Иванович Рычков в Екатеринбурге прожил всего несколько месяцев, но за это время сумел проделать огромнейшую работу, на которую другим потребовались бы годы. Изучая его горнозаводскую деятельность, можно отметить, что он был преуспевающим главным командиром, который принес в жертву самого себя, ради наведения порядка в горнозаводском деле Урала. Он гордился тем, что был назначен на такую должность лично Екатериной II, и даже переписку вел не с Берг-Коллегией, как это положено по рангу, а непосредственно с Правительствующим Сенатом. Период времени, проведенный Рычковым в Екатеринбурге, является самым важным в его жизни, и кажется странным, что он никем не описан, хотя остальные периоды его жизни описаны довольно подробно.

Вернуться в Содержание журнала