Уникальная рассоха на Тельпосском хребте объясняет название горы

Остаётся загадочной

В 1845 году в России было организовано Императорское Русское Географическое общество. И первым крупным мероприятием под его эгидой была Уральская экспедиция, которая в 1847–1850 годах. То есть в течение трёх летних сезонов исследовала Уральские горы от города Чердыни до Северного Ледовитого океана.

Полученные результаты были опубликованы в двух томах. Автором первого тома был астроном Мариан Альбертович Ковальский, а автор второго тома – геолог Эрнст Карлович Гофман (во втором томе приведён дневник горного инженера Никифора Ильича Стражевского, руководителя одного из экспедиционных отрядов). В этих описаниях фигурирует гора Моррай (Мурай)-Ур.

Однако, в публикациях место расположения этой горы по указаниям разных участников экспедиции неоднозначно. Также не указана высота этой вершины. На современных географических картах такой топоним отсутствует. Но имеется гидроним: река Мороя. В целом, гора с таким названием до сих пор остаётся загадочной.

Не включил в список

В дневнике Стражевского записано: «…За этими горами [Люль-Уонтмит-Чахль и Яны-Тумп-КВГ] идёт низкая небольшая цепь гор Моррай-Ура, которой проход служит путём сообщения между Европой и Азией. За Морраем возвышается горная цепь Гось-Ойка, оканчивающаяся перед южным отрогом Не-Пуби с пиком».

Здесь слова «за этими горами» следует понимать как цепочку вершин с горами Люль-Уонтмит и Яны-Тумп, протянувшуюся в восточном направлении. А слова «за Морраем возвышается горная цепь Гось-Ойки» необходимо рассматривать как взаиморасположение вершин в северном направлении.

В этих трудно воспринимаемых фразах чувствуется редакционная правка текста Э.К. Гофманом. Сам Н.И. Стражевский свои тексты писал простыми словами, предельно ясными для прочтения. Кроме того, имеются разночтения в написании этого оронима. Никифор Ильич видел «низкую небольшую цепь гор Моррай-Ур», но не посетил эти горы.

Мариан Альбертович Ковальский определял высоты нескольких вершин тригонометрическим способом, с двух точек. Одна из них находилась «на самой высокой сопке линии разделения вод» на хребте Састем-Нёр. А другая не имела точной привязки: «западный склон хребта Суммах-Ньёр».

Обе эти сопки находятся на Главном Уральском водоразделе в восточной части долины реки Щугор. С этих двух точек Ковальский увидел высокую вершину, расположенную по соседству (южнее) с горой Тельпос-Из и принял её за гору Мурай-Чахль (так она записана Ковальским в таблице определённых им мест).

Вполне логично в этой таблице не указана высота г. Мурай-Чахль, так как Стражевский на эту гору не поднимался, а, следовательно, высота её не была определена.

Затем Ковальский, при определении азимута на эту гору, записал: «г. Муррай-Чахль». Вероятно, понимая некоторое рассогласование между Стражевским и Ковальским в определении этой горы, Гофман не включил эту гору ни в список определённых географических мест, ни в перечень барометрических наблюдений.

Две горные цепи

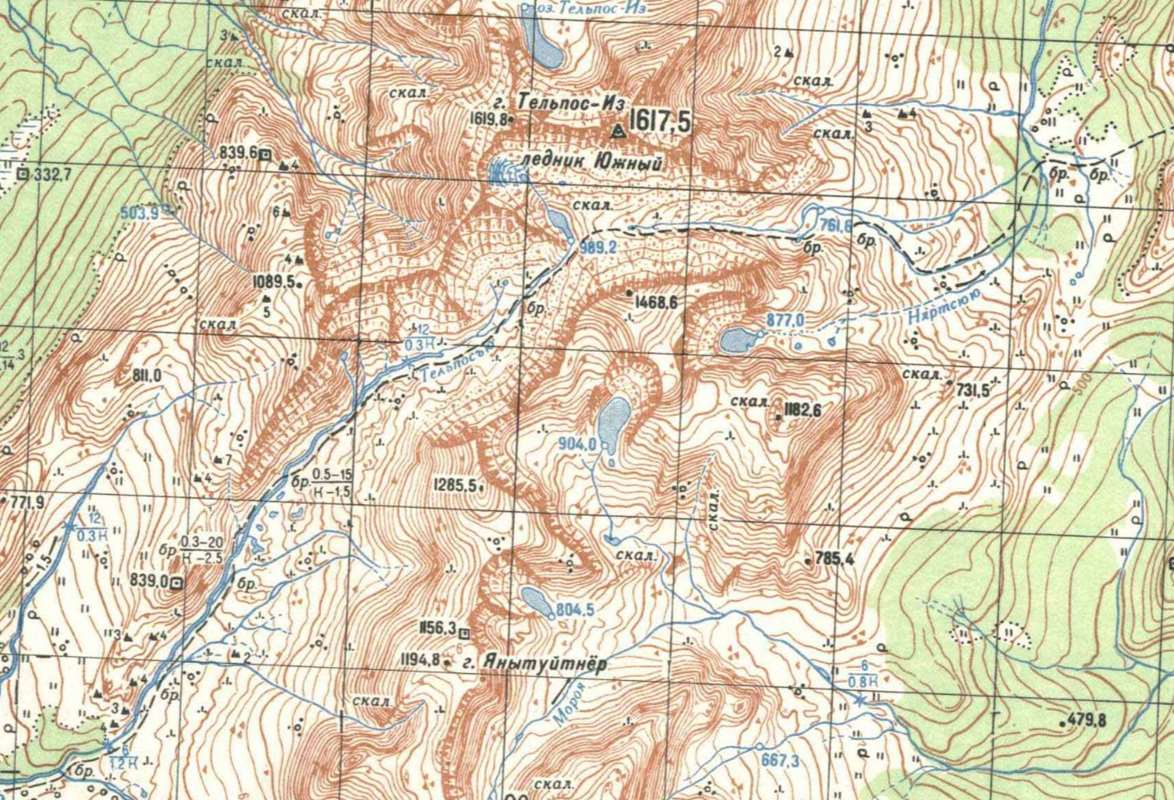

Ковальский определил географические координаты (широты и долготы) четырёх вершин, хорошо им видимых с вышеуказанных точек. Сопоставляя координаты этих вершин с современной картой, можно определить местоположение этих гор и их высоты (см. карту 1):

1. Восточный край г. Тельпос-Из (1614,6 м);

2. Западный край г. Тельпос-Их (1619,8 м);

3. г. Хосте-Нёр (соответствует горе 1417,1 м);

4. г. Муррай-Чахль (соответствует горе 1317,2 м).

Топографы Д. Юрьев и В. Брагин составили карту «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой». Участок такой карты с Тельпосским хребтом представлен на карте 2.

На этих картах конкретные вершины, которые имели собственные названия, например, Тельпос-Из, Хальмер-Сале-Ур, показаны кружочками с точкой. Также на этих картах видно, что две горы (Хосте и Муррай), зафиксированные Ковальским, находятся в единой горной цепочке с горой Тельпос-Из.

А гора Люль-Уонтмит-Чахль (1468,6 м) после сквозной долины располагается в другой горной цепи. Такие две горные цепи располагаются по двум сторонам долины р. Тельпосъю.

На западе – кряж, в составе которого находятся горы Хосте и Муррай. А на востоке, собственно, Тельпосский хребет и гора Люль-Уонтмит-Чахль.

При этом, что весьма характерно, вершины гор Хосте и Муррей Ковальский с двух мест наблюдений видел на фоне сквозной долины, пересекающей Тельпосский хребет. Поэтому он ошибочно гору с высотной отметкой 1317,2 м, входящей в структуру западного кряжа, наименовал «гора Муррай». Реально же, гора Моррай, по описанию Стражевского, находится в восточной цепи, собственно, в Тельпосском кряже.

О семантике оронима «Мурай-Чахль»

Т.Д. Слинкина потамоним «Мура-Я» или «Мора-Я» (р. Мороя) переводит буквально «Река, [протекающая у кряжа роста] оленьих пантов». А ороним «Мура-Я-Ур» она переводит как «Кряж [роста оленьих] пантов [вдоль] реки». А.Г. Беляев даёт аналогичный перевод: г. Муррай-Чахль – «Гора у места роста пантов». Такие пояснения неубедительны.

Кроме того, Слинкина считает, что «Мура» – «Панты» – из мансийского языка, а «Мора» – «Панты» – из ненецкого и коми языков, где «панты» – «не затвердевшие рога оленей».

Стражевский ороним записал в форме «Моррай-Ур», а Ковальский в виде «Мурай -Чахль». Учитывая эти записи, можно рассмотреть обобщенное: «Мурай» (с гласным звуком У и одной согласной буквой Р). Далее, «Мурай» разложим на два компонента, которые можно перевести на базе мансийского языка. «Мурай» = «Мур» (основа глагола «мурсаёкве» – «нырять» + юи (изменённое и сокращённое от «юи-овыл» – «начало чего-либо»). На первый взгляд сочетание «Мур-Юи» трудно воспринимается.

Ситуация не встречается

Разгадка, возможно, находится в особенностях географии истоков реки Мороя (см. карту 1). Мороя в истоках имеет две рассохи. Одна вытекает из озера, расположенного в нижнем каре г. Люль-Уонтмит-Чахль (1468,6 м), а другая стекает по очень крутому склону с широкой перевальной седловины, расположенной между горой Яны-Тумп (1268,0 м) и безымянной вершиной с высотной отметкой 1182,6 м.

На расстоянии менее одного километра падение реки происходит более чем на 300 метров. Практически – это наклонный водопад. Эта рассоха уникальна: на Тельпосском хребте такая ситуация, судя по картам, нигде не встречается.

Вероятно, манси, образно, и назвали по этой рассохе р. Мороя «вначале ныряющей» вниз по крутому склону. В итоге: «Мура-Я» – «Река, в начале (в истоке) ныряющая (вниз по крутому склону)». А гора Муро-Юи-Сяхл – «Гора, [по крутому склону которой] река “вначале ныряет (вниз)”».

Отмечу ещё одну деталь. На современной карте (см. карту 1) река частично показана пунктиром. Поэтому можно предположить, что река местами скрывается, «ныряет» под камни. В свете изложенного можно предположить, что ороним «Муро-Юи-Сяхл» относится к вершине с отметкой высоты 1182,6 м (см. карту 1).

Для подтверждения такого предположения следует внимательно обследовать такую круто падающую рассоху р. Мороя в разное время года (по весне и летом). Приглашаю активных путешественников обследовать верховья р. Мороя и г. Муро-Юи-Сахл.