История Волковского водохранилища

Уникальный ландшафт

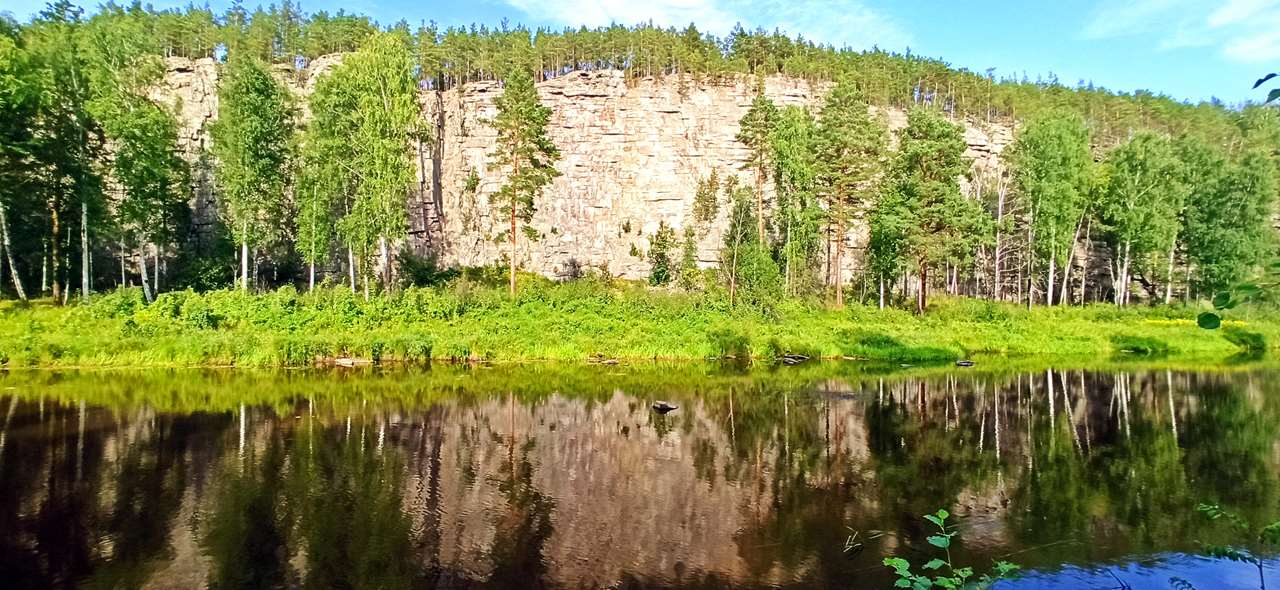

Все, кто хоть раз побывал в Каменске-Уральском, обратили внимание на то, как широка и непривычно спокойна там река Исеть. Она плавно огибает живописные скальные массивы, создавая уникальный ландшафт, аналога которому нет ни в одном другом городе Урала.

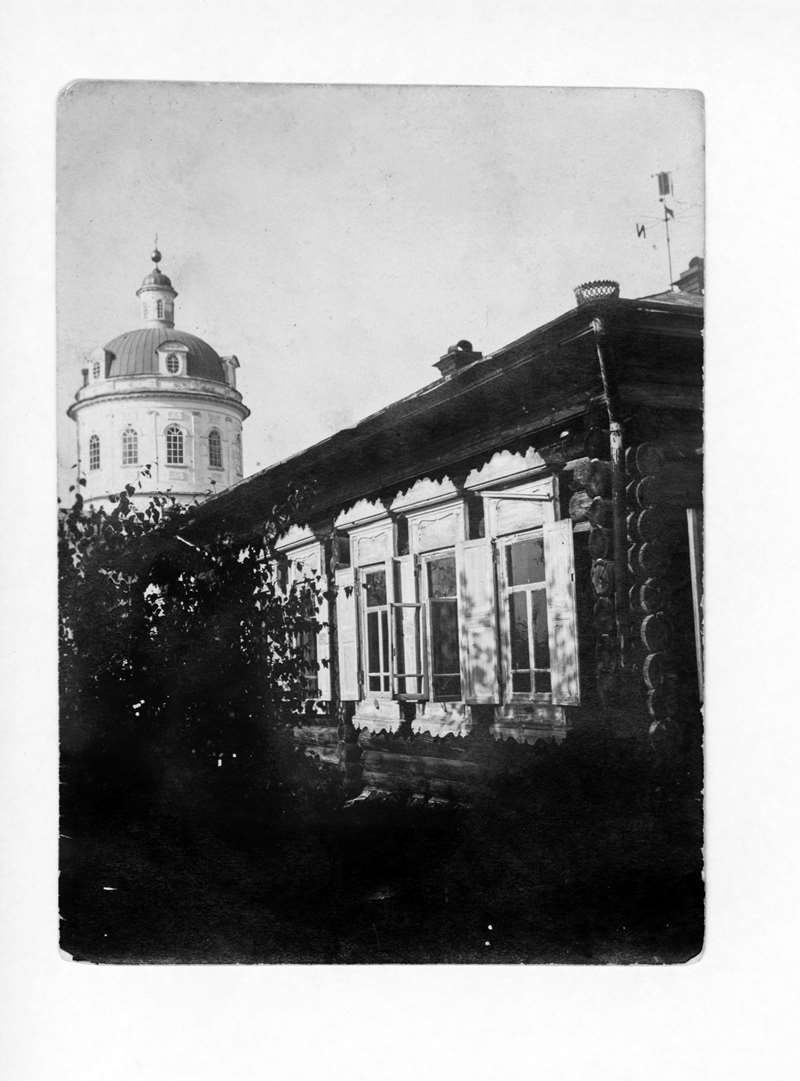

Если посмотреть на старые фотографии конца XIX – начала ХХ века, то Исеть в посёлке Каменский Завод была отнюдь не такая широкая и спокойная.

Современный облик она приобрела только в 1939 году, когда было завершено строительство первой на Урале железобетонной плотины, расположенной у деревни Волково (сейчас это восточная окраина города).

Зеркало растянулось

После перекрытия створов плотины образовался обширный Волковский пруд, основным назначением которого было промышленное водоснабжение строящихся Красногорской ТЭЦ и Уральского алюминиевого завода.

Поскольку Исеть до строительства плотины текла в высоких берегах, то подъём воды на 17 метров привёл к тому, что зеркало водохранилища при относительно небольшой ширине растянулось на 20 километров вверх по течению реки. Именно его гладь и создаёт современный облик Исети в городской черте Каменска-Уральского.

Заполнение водохранилища не обошлось без потерь. Была затоплена часть деревни Красная горка. Жители её были заранее выселены, а впоследствии им дали жильё в специально выстроенной деревне Кремлёвке. Под затопление также ушли несколько мельниц, кожевенный и маслобойный заводики, дачки местных жителей, несколько бродов и даже единственный в округе минеральный источник.

Извилистый залив

Устье речки Каменки, давшей название городу, превратилось в извилистый залив, петляющий между обрывающимися в воду известняковыми скалами.

Сейчас от былой бурной хозяйственной деятельности на берегу Исети не осталось и следа, но река и город от этого только выиграли. Спокойная река, красивые скалы, отражающиеся в водной глади, прибрежные парковые березняки и сосновые боры стали отличным местом отдыха и увлекательных прогулок по одному из самых живописных и доступных уголков Среднего Урала.

Вернуться в Содержание журнала

У многих городов есть свои символы – монументы, здания, мосты, памятники природы, которые прочно с ними связаны в восприятии, воплощаются в произведениях искусства, становятся основой для сувениров, тиражируются и, в конце концов, сливаются в нашем представлении с их названием и образом и прочно занимают место в памяти: «Медный всадник», кремлевские башни, здание мэрии в Екатеринбурге, каменские пушки… Одним словом, мемы.

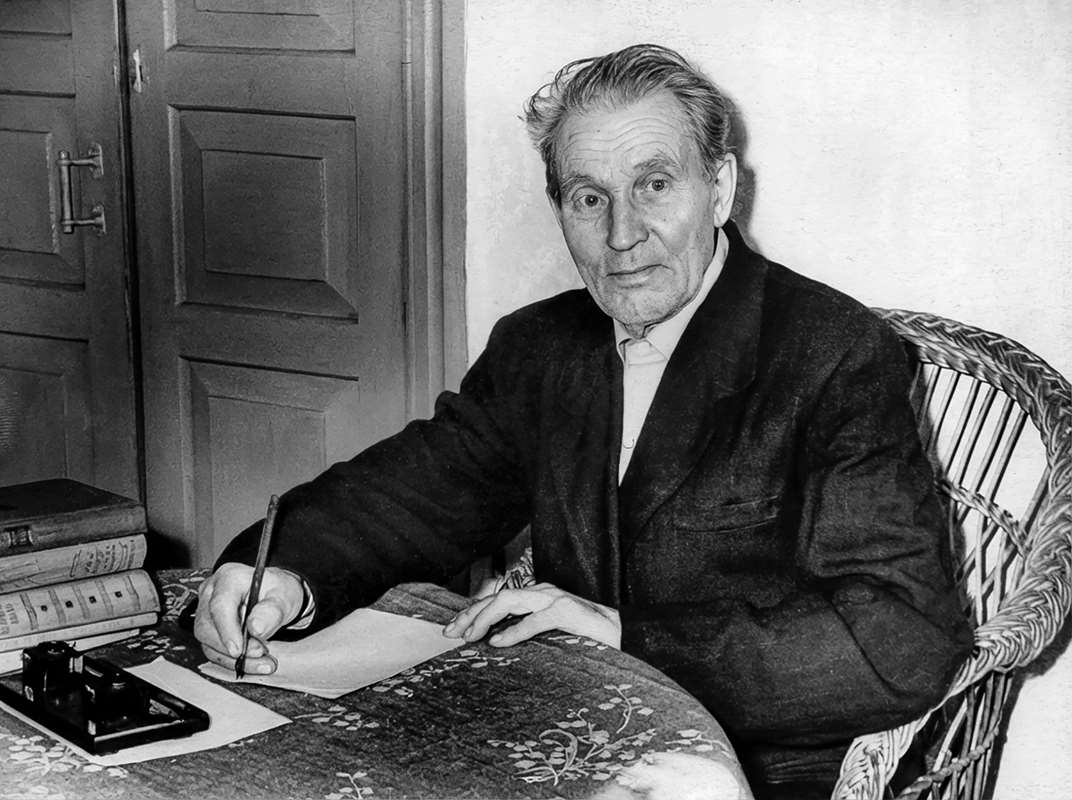

Я хочу рассказать вам о жизни и деятельности просветителя, человека универсальных знаний и умений, пережившего общественные катаклизмы и войны, смену социального строя, испытывавшего порой – поддержку, порой – непонимание со стороны окружающих вплоть до прямого противодействия его делам и чаяниям. Его имя навсегда связано с Уралом и городом Каменск-Уральский. И он вполне достоин того, чтобы стать мемом этого города.

Его зовут Иван Яковлевич Стяжкин (1877 – 1965).

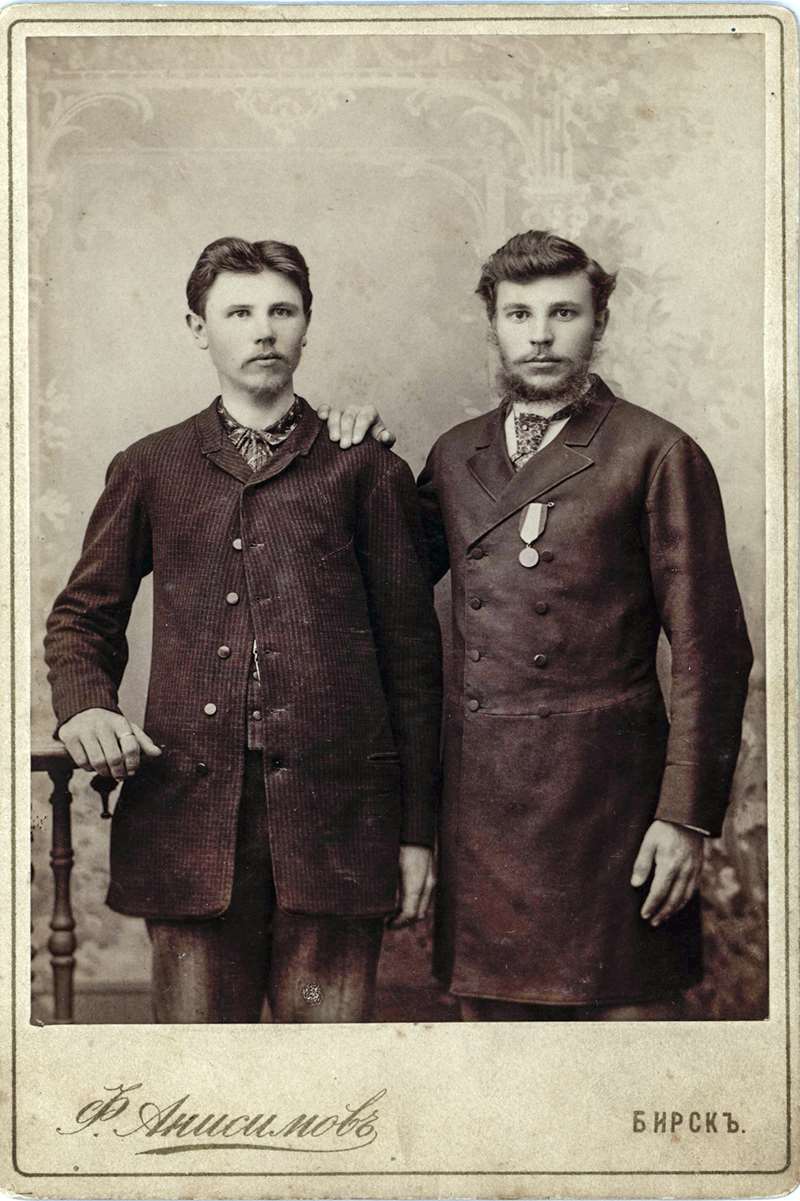

Он родился в старинном русском городе Бирске на реке Белой. Отец его был переселенцем из Котельнического уезда Вятской губернии, безземельным городским жителем, бирским мещанином. На жизнь он зарабатывал сапожным ремеслом, а еще шил рукавицы, отчего получил прозвище Рукавишников. Работал грузчиком на барже. Пробовал себя в купеческом деле.

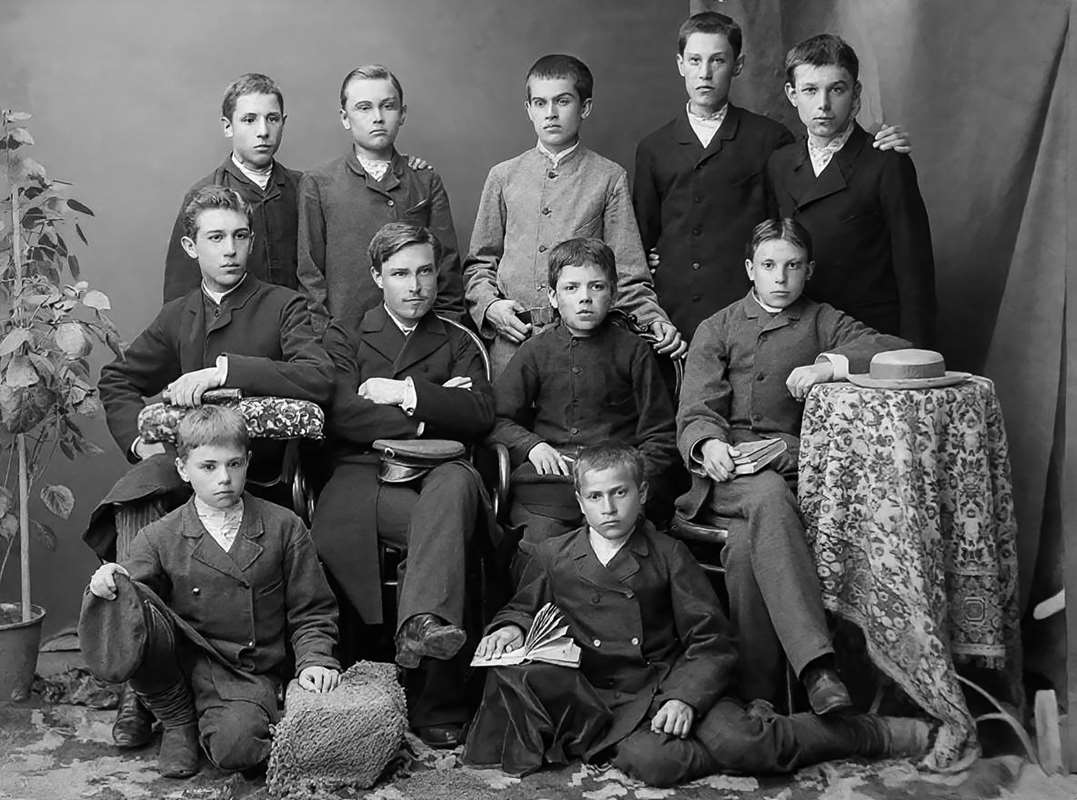

По тем временами Ваня Стяжкин получил хорошее образование. Иван Яковлевич указывал в автобиографии, написанной в 1937 году:

«В школу поступил восьми лет. Учился первоначально во втором приходском училище, затем в уездном, который и окончил в 1891 году. Через год, в 1892 году, при содействии церковного регента… (я был певчим), повлиявшего на отца, поступил в Бирскую инородческую учительскую школу, которую и окончил в 1895 году».

Школа эта была уникальной во многих отношениях. Во-первых, она готовила учителей для преподавания детям-марийцам (как тогда говорили, черемисам). Поэтому будущие учителя изучали марийский язык и использовали двуязычный учебник-букварь. В подготовительный класс набирали поровну русских и черемисов, чтобы дети «инородцев» быстрее осваивали русский язык.

Во-вторых, воспитанникам «был преподан хоть и краткий, элементарный, но законченный и связанный курс земледелия, садоводства, огородничества и пчеловодства. По мере надобности теоретические уроки сопровождались показыванием в классе коллекций, моделей, рисунков, орудий, живых растений, семян и прочих пособий, необходимых для наглядного выяснения предмета».

Теоретические занятия сопровождались практикой учеников «в саду, питомниках, ферме, огородах и пасеке… приучая воспитанников прилагать свои знания к делу и тем самым вырабатывая в них некоторую опытность…». Это цитаты из отчета о деятельности школы как раз в те годы, когда там учился Стяжкин.

А еще у инородческой школы была своя хорошо оснащенная, полноценная метеостанция. Будущие учителя наблюдали за давлением и температурой воздуха, абсолютной и относительной влажностью, направлением и силою ветра, состоянием неба, облачностью, осадками, наименьшей и наибольшей температурой воздуха и по поверхности воды и количеством испарения воды, и многими другими явлениями.

В реальной жизни все увлечения и занятия Стяжкина удивительным образом умещались в одном пространстве-времени.

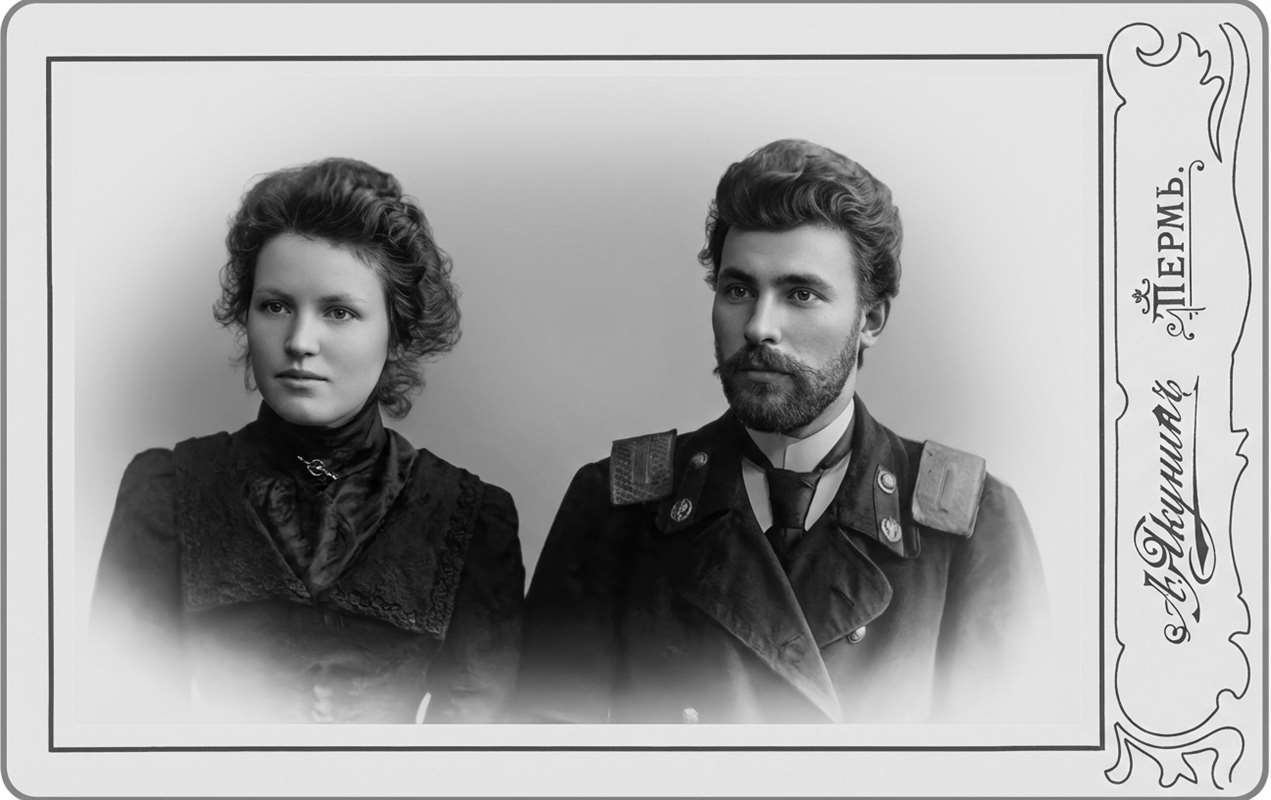

И.Я. Стяжкин с 1895 по 1927 гг. года работал учителем в восьми локациях, которые находились в пределах тогдашнего Камышловского уезда. Его жена Алефтина – в девичестве Молчанова, – тоже учитель. И пенсия ему была назначена за выслугу как учителю в 1930 году.

Учителем он был чрезвычайно активным. В этом отношении можно проследить за его участием в 6-м учительском районном съезде в декабре 1913 года. Он делает здесь доклад о методике преподавания, ему поручено подготовить доклад «о школьном суде», он выступает от имени учительства при закрытии съезда.

В бытность свою молодым учителем Стяжкин успел поучаствовать в 1897 году в качестве счетчика в первой в Российской Империи всеобщей переписи населения, за что был награжден бронзовой медалью.

Далее, в июне 1917 года, Стяжкин становится не рядовым счетчиком, а участковым инструктором во Всероссийской переписи населения. Власть в России осуществляет Временное Правительство, которое и постановило «произвести в течение лета Всероссийскую сельско-хозяйственную и поземельную перепись».

Если мы откроем такое уважаемое дореволюционное издание, как «Адрес-календари и памятные книжки Пермской губернии» на 1898 и 1899 годы, то обнаружим, что учитель Иван Яковлевич Стяжкин значится в обоих случаях агентом Кустарно-Промышленного банка Пермского губернского земства по Куровской и Вновь-Юрмытской волостям. Причем, как следует из сохранившихся документов, обязанности агента он выполнял безвозмездно.

В 1906 году Иван Яковлевич организовал в Колчедане при школе народную библиотеку, добившись ее открытия Камышловским земством. Себя он при этом называл организатором-библиотекарем, а особая библиотекарша была назначена земством лишь в 1913 году. Он пишет, что «книги сам и собирал через пожертвования», и в итоге в 1916 году книжный фонд достиг 2500 книг.

Стяжкин подчеркивает, что заведовал библиотекой бесплатно, и «только в последние (должно быть, 2-3 года) получал по 30 руб. в год». Имя просветителя сегодня носит Колчеданская модельная библиотека.

Но эта бурная деятельность не помешала тому, что определились основные направления страстных увлечений Стяжкина, которые остались с ним на всю жизнь.

Более трех десятков лет Иван Яковлевич вел регулярные метеорологические наблюдения.

Раздел в автобиографии, написанной в 1949 году, посвященный занятиям метеорологией, Стяжкин начинает с фразы: «Вздумал я в Колчедане заниматься метеорологическими наблюдениями» – как о чем-то, то ли само собой разумеющемся, то ли не требующем больших усилий.

Мы полагаем, что он решил выяснить, позволят ли погодные условия в окрестностях Каменского завода заниматься садоводством, ведь традиций в этом отношении на Среднем Урале просто не было, и не у кого было спросить, какой будет зима, и не вымерзнут ли теплолюбивые растения.

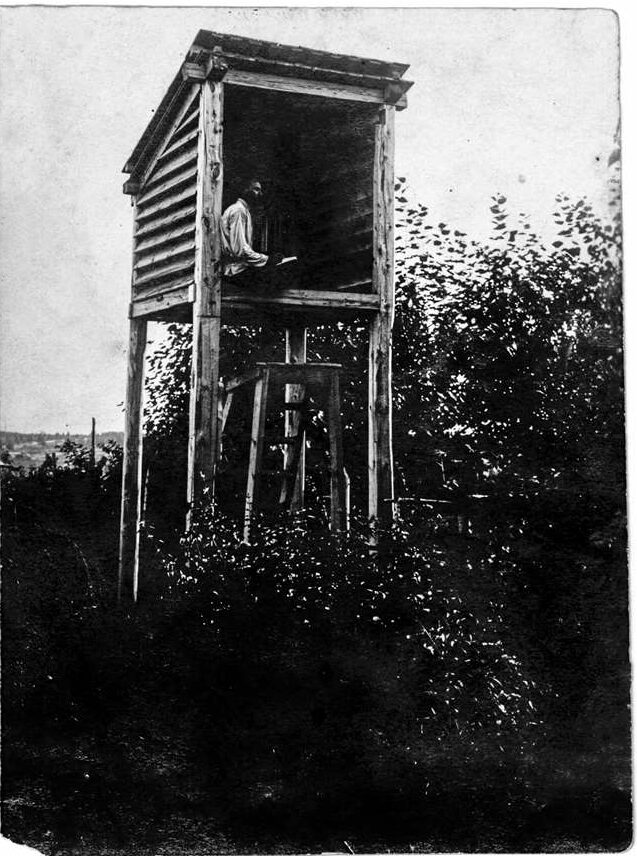

Одно перечисление обязанностей наблюдателя, который должен был в любую погоду проводить метеорологические наблюдения в 7 часов утра, в 13 часов и затем в 21 час, наводит на мысль, что для этой работы подходил далеко не каждый.

Согласно упомянутой инструкции, приборы для определения температуры и влажности воздуха устанавливались в так называемой «николаевской будке» на высоте три метра. Следовательно, чтобы снять показания приборов, нужно было подняться на трехметровую высоту по наружной лестнице и забраться в тесную будку!

В области метеорологии «карьера» Ивана Стяжкина выглядит следующим образом:

1901 г. – наблюдения за осадками в селе Колчедан с помощью дождемера, полученного в Екатеринбургской магнитно-метеорологической обсерватории.

1910 г. – создание полноценной метеостанции 2-го разряда (примерно как в инородческой школе) в саду рядом со школой в селе Колчедан.

1912 г. – Стяжкин становится членом-корреспондентом Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ).

1914 г. – корреспондент Николаевской Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге.

1926–1941 гг. ¬– заведующий (начальник) метеостанции 2-го разряда в Каменске, расположенной в саду возле его дома на улице Металлистов, позднее переименованной в улицу Кирова.

1942–1947 гг. – заведующий метеостанцией на Уральском алюминиевом заводе.

В том же селе Колчедан учитель разбил при школе плодово-ягодный сад, и одновременно на довольно большом отдельном земельном участке (12 десятин) проводил опыты по многопольному земледелию «для устройства опытного показательного поля по хуторскому хозяйству» в рамках столыпинской реформы .

Стяжкин выращивал в Колчедане клевер, тимофеевку, люцерну, костёр безостый, вику, псковский лен, кормовую свеклу, морковь, конские бобы, садил кочанную и цветную капусту, картофель. И, конечно, пшеницу и рожь.

В 1918 году в силу сложившихся обстоятельств (сельский сход признал его «ярым большевиком» и постановил передать колчаковскому правительству) Стяжкину пришлось бежать из Колчедана.

Второй удивительный сад он заложил уже в Каменске, куда переехал с семьей в 1927 году. Здесь от перечня высаженных растений просто захватывает дух: яблони, груши, сливы, вишни, вишнесливы, абрикос маньчжурский, горький миндаль, терн сладкий, ирга, облепиха, малина, смородина обыкновенная, чёрная, белая, красная, смородина американская. Крыжовник зелёный, белый, красный, чёрный. Ежевика, черёмуха мичуринская, красная, рябина маньчжурская. Сирень, венгерская, красная, обыкновенная. Розы: жёлтая и розовая. Шиповник кремовый. Актинидии, айвы, абрикосы мичуринские и Ульянищева, виноград.

Слово «мичуринские» мелькает здесь не случайно: из питомника великого преобразователя природы Ивана Мичурина Стяжкин получал саженцы и организовал в Каменске-Уральском движение садоводов-мичуринцев, воплощавших в суровом уральском климате идеи селекции и акклиматизации теплолюбивых растений.

Если сравнить эту ситуацию с тем, как Стяжкин в одиночку бился на опытном поле при колчеданском училище, и во многом интуитивно ставил свои опыты, то невольно напрашивается вывод: успехи садоводов и самого Ивана Яковлевича в 1950-е годы обусловлены тем, что они опирались на научную базу мичуринских исследований и все вместе уже составляли мощную организованную силу.

В своем саду Иван Яковлевич работал до глубокой старости, несмотря на проблемы с сердцем, зачастую на коленях или «на детском стульчике». Но эта страсть, несомненно, придавала его жизни смысл и придавала силы.

К сожалению, на месте колчеданского сада Стяжкина сегодня заросший пустырь, на месте каменского – дворы многоэтажных домов.

В 1935 году Иван Стяжкин был официально признан первооткрывателем месторождения алюминиевой руды – бокситов в районе деревни Соколовой и получил денежное вознаграждение в размере 500 рублей. Первые образцы руды от местного крестьянина у него появились еще в 1904 году, но в течение многих лет их принимали за железную «бобовую» руду из-за характерного «ржавого» вида, обусловленного присутствием окислов железа.

Понадобилась стяжкинская настойчивость и помощь его коллеги из Шадринска Владимира Павловича Бирюкова – страстного коллекционера, архивиста, собирателя фольклора, чтобы справедливость восторжествовала и геологи признали, что недооценили находки учителя из села Колчедан. А между тем Соколовское месторождение в годы Великой отечественной войны в значительной степени стало источником сырья для Уральского алюминиевого завода, который один противостоял всей алюминиевой промышленности Европы, работавшей на фашистскую Германию.

В ряду занятий учителя-энтузиаста, на первый взгляд, неожиданно появляется его активная и многолетняя деятельность по сбору фольклора или «народной литературы», как он его называл. Но тому была своя причина.

Вспомним, как молодой учитель, окончив обучение, отправился из родного Бирска «за тысячу верст», на Урал. Такое большое расстояние определяет смену не только климата или условий ведения сельского хозяйства. В новой местности своя, особая языковая среда, свой говор-произношение, свои обороты речи, которые сразу улавливает ухо приезжего.

Об этом пишет сам Стяжкин: «На первых же порах меня поразил говор зауральцев. Так ухо и резало произношение, а затем и местные слова, совершенно отличные по смыслу».

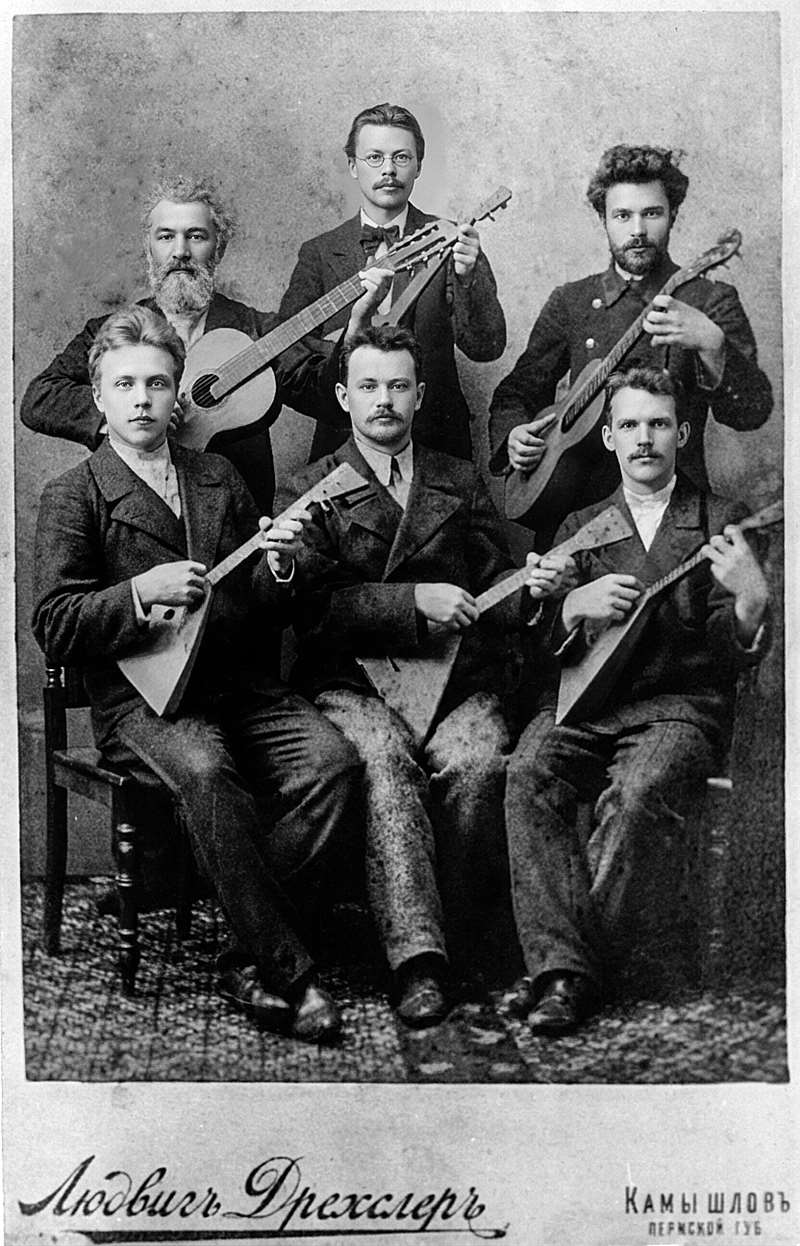

В 1896 году инспектор народных училищ предложил ему участвовать в составлении географического исторического фольклорного сборника – записывать проголосные песни. А вылилось это в тысячи страниц записей песен, сказок, обрядов, загадок, поговорок, словарь уральского диалекта… Часть рукописей была утеряна теми, на кого Стяжкин надеялся в плане издания своих сокровищ, и бесследно исчезла. Уже в наше время вышло несколько книг: «Уральские сказки», «Уральские песни, сказки и обычаи из собрания И.Я. Стяжкина», «Уральский вокальный фольклор в записях И.Я. Стяжкина».

Как и все, чем занимался Иван Яковлевич, сбор фольклора у него был поставлен на твердую методическую основу. Он пользовался «Программой для собирания произведений народной словесности» 1912 года, а затем постоянно участвовал в семинарах и совещаниях, которые проводились в Свердловском доме народного творчества. Именно здесь Стяжкин в 1949 году получил почетную грамоту «в день своего 72-летия и 42-летия работы по собиранию устного народного творчества Урала».

Среди всех увлечений Стяжкина было одно, которое, в конечном счете, вылилось в его основную профессию и должность – это краеведение и создание краеведческого музея.

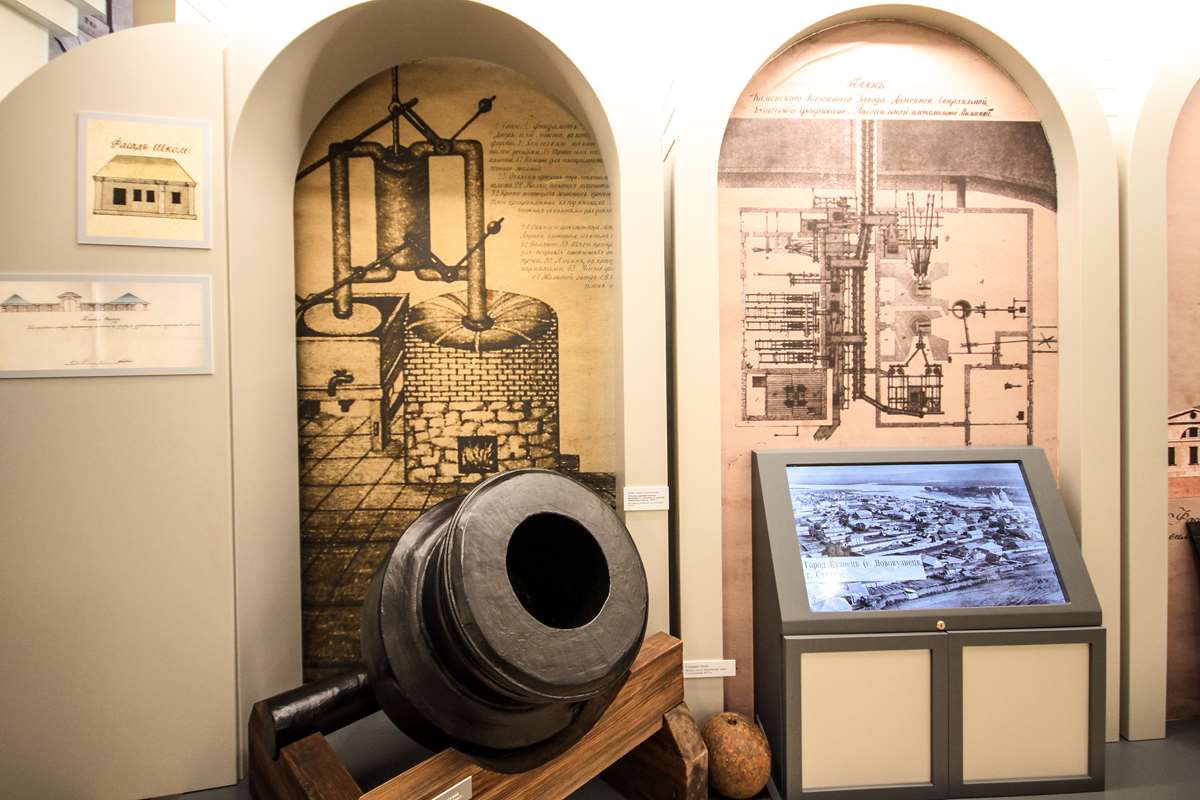

Все началось с творческого отношения к преподаванию: «Учительство требовало от меня показа коллекций ученикам, а их в старое время в сельских школах не было. Приходилось самим составлять. Каждые два года я ездил на родину в Уфимскую губернию, с 1896 года по 1904 год, и по пути собирал на железнодорожных станциях и речных пристанях камешки». Первый музеи Стяжкина располагались в тех школах, где он преподавал. Постепенно к «камешкам» добавлялись гербарии, экспонаты из УОЛЕ (благодаря тому, что Стяжкин был его членом-корреспондентом), коллекции птичьих яиц, кости мамонта и других древних животных, копии картин, даже старинное оружие и многое другое.

В собственноручно написанной истории музея Стяжкин подчеркивает: «Мысль организовать в Каменске краеведческий музей не покидала меня». Как это часто бывает, решение вопроса уперлось в поиск подходящего помещения.

Первоначально Стяжкин хотел пожертвовать привезенные с собой экспонаты Дому культуры, открывшемуся в мае 1923 года, и разместить здесь свои коллекции на полках. Но для этого местными властями ничего сделано не было.

В 1924 году для музея после долгой борьбы был выделен второй этаж отдельного дома «в плачевном состоянии». В этом здании со сводчатыми окнами ранее находилось Каменское городское (мужское) училище. Стяжкин решил отремонтировать и занять в здании второй этаж.

Однако и оттуда музей выселили сначала в помещение собора, а потом в помещение старой заводской конторы, которое входит в состав музея и по сей день.

В 1931 году Стяжкин оставляет учительство и полностью переходит на работу в музей. У музея появляется штат, смета и Иван Яковлевич впервые начинает получать скромную зарплату за свой подвижнический труд.

Сильно пострадал музей в Годы Великой Отечественной войны, когда был выселен из своих помещений для нужд размещения эвакуированных, экспонаты хранились в неприспособленных помещениях и многое погибло.

Тем не менее, музей выжил, и Стяжкин был сначала его директором, а в последнее время, вплоть до 1950 года – научным сотрудником.

Сегодня Каменск-Уральский краеведческий музей носит его имя и занимает музейных комплекс из трех отреставрированных и вновь возведенных зданий. Отдельно расположен выставочный зал. В основной и научно-вспомогательный фонд музея входит более 79 000 предметов.

На вопрос, какое место занимает музей в культуре города, директор музея Игорь Постников отвечает: «Музей – важный образовательный ресурс для детей, жителей пожилого возраста, туристов. Он выступает одним из центров формирования культурной идентичности города путем представления в музейных экспозициях артефактов городской истории, проведения краеведческих мероприятий.

Музей играет заметную роль в формировании имиджа города, как места с интересной социокультурной средой и богатой историей».

Умер И.Я. Стяжкин 29 августа 1965 года и похоронен на Ивановском кладбище в г. Каменске-Уральском. Город оценил вклад просветителя-энтузиаста в формирование своего культурного пространства, и в 1999 году Ивану Яковлевичу было присвоено звание Почетного гражданина (посмертно).

Большой вклад в сохранение памяти об отце внесла дочь Стяжкина – Маргарита, завещавшая все его наследие музею.

Живой памятью о нем стали ежегодные краеведческие Стяжкинские и Каменские чтения.

Вернуться в Содержание журнала

История о том, как пройти Шайтанские броды, побывав в местах, где есть медведи и «человечки», а ещё жил «дедушка с тяжёлой котомкой»

Пути вели

Свердловская область исхожена туристами, наверное, даже больше, чем наш Пермский край. Здесь в гористых районах почти нет заповедников, разве что «Денежкин камень», здесь значительно лучше дороги, а горы видны прямо из посёлков. У нас с доступом к возвышенностям всё значительно сложнее.

На машине в крае теоретически можно подъехать к Чувальскому камню, Кваркушу и Острому Туру – но попробуйте это осуществить на практике, особенно к последней горе… Хребтик Басеги – весь в заповеднике, до Ослянки – только на снегоходе зимой. Остаётся одна Шудья-Пендыш. Поток коммерческих туристов туда год от года крепнет, а зимние путики становятся всё звонче и шире. Надо же снегоходчикам гонять где-то, где есть избы, так как в палатках спать они не очень любят. Всякая разная мелкота, типа Хмелей или Помянённого камня, по сравнению с настоящими горами и горами-то называться не может. Ну и население в Свердловской области почти на две Перми больше, чем нас в крае. Это тоже сказывается.

Конечно, есть масса источников информации о горах и камнях области. Но мы как-то никогда серьёзно в них не погружались. Не было повода. Наши пути вели нас или в горы за Ивделем, которые мы и сами неплохо представляем, или куда-то на Алтай да в Монголию. В последнем случае самые ценные сведения – это где можно переночевать, например, за Невьянском, куда за день можно доехать от нас на «буханке». Я сейчас дописываю учебник по автопутешествиям с палаткой, там поиску таких мест на карте посвящена целая глава.

А в города на нашей любимой дороге в Сибирь (Невьянск, Реж, Ирбит) мы заглядывали на минутку. С башней сфотографироваться, в супермаркет сходить. Потом увидеть на улице тощую кормящую кошку… и сходить ещё раз в магазин за пакетиком корма, конечно. Даже музей мотоциклов мы, к стыду нашему, так и не посетили ни разу – но обязательно побываем когда-нибудь.

Мир возможностей

Теперь же, как вы помните из прошлой статьи, у нас возникла задача срочно напридумывать себе приключений в этих краях, более-менее доступных с легкового автомобиля – древнего внедорожника. Его просвет исключает заползание в разные дребеня, да и жалко машинку – «Мишку», – как у нас в семье его зовут.

Так как собирались мы, можно сказать, аварийно, то и энциклопедию Николая Антоновича Рундквиста не сообразили взять, и даже атлас Свердловской области. И знаете, в этом даже оказалась какая-то своеобразная прелесть. В полном соответствии с собственной методикой мы прикинули, где может оказаться хорошее место ночлега. В районе Тёплой Горы! Не ошиблись, переночевали, маленько остыли мозгом и начали думать. И поняли, что угодили в прекрасный мир возможностей, не ограниченных никакими сайтами или справочниками!

Да, конечно, ничто не мешает залезть в Сеть и получить справку по какой-то конкретной достопримечательности. Но для этого сначала надо придумать, о чём собираешься получать информацию. То есть как выбрать: вот на этой развилке куда руль повернуть? Влево или вправо?

Развилки естественным образом быстро привели нас в окрестности города Режа, следующего за Невьянском, если ехать с нашей стороны. О самом городе я позже напишу подробнее. Кроме разных музеев и камней, которых и в наших краях хватает, нас интересовало то, чего у нас нет или чего мало. В частности, писаницы.

Фас и профиль в одном

Писаницы – это изображения, когда-то в древности нанесённые охряными красками на скалы. Вроде бы пять тысяч лет назад, а может три. Впрочем, в России всё относительно с древними годами. Однако сойдёмся на том, что изображениям несколько тысяч лет. И подивимся технологии красителей того времени. Сейчас как? Покрасили дом современной краской – красивый такой стоит, розовый. Пройдёт пара лет, и он уже не такой розовый… Скорее серый…

А тут замешали охру с яйцом и кровью жертвенного козла, пошептал шаман над глиняным черепком с краской и пальцами изобразил… что-то, сложно понять, что именно. Есть учёные, изучающие писаницы с точки зрения современного представления об изображениях, есть те, кто пытается представить, какие же представления, системы координат и методы проецирования были тогда… Может быть, Мир был устроен по-другому? И не зря изображения египетских богов, примерные ровесники наших писаниц, одновременно содержат две проекции – фас и профиль – в одном рисунке?

В Пермском крае широко известна только одна писаница – на реке Вишере, на береговом камне около заброшенной деревни Акчим. Так и называется он – Писаный камень. Но сам камень не слишком доступен, только при сплаве, и по скале придётся поползать в поисках «человечков». А больше их в крае почти и нет.

Зато в Свердловской области – много. Ирбитские, Тагильские, Режевские… Какие-то более творческие люди что ли жили за хребтом? Или просто охру делали качественнее? Самой представительной из Режевских является Шайтанская писаница. Она нанесена, как следует из названия, на скалу Шайтан на правом берегу реки Реж, неподалеку от посёлка Октябрьский.

До него можно доехать на машине, миновать рабочие и полуразрушенные фермерские строения на юго-восточной околице, перемахнуть речушку. Это даже легковушка может. Но буквально через пару сотен метров её придётся оставить на въезде в лес: дальше дорога только для квадроцикла или подготовленного джипа.

Прекрасно! Пусть мы всего полтора дня ехали, но засиделись же. Возможность прогуляться два с половиной километра туда и столько же обратно по прекрасному сосновому лесу – просто подарок. Свердловские леса в массе своей вообще привлекательнее пермских, тёмных и буреломных. Чего только вокруг нет – листики, грибочки, ягодки всякие… хм… волчье лыко… ух ты, даже вороний глаз… Да, повременим собирать ягодки.

Где дно?

Камень Шайтан находится на территории Режевского заказника и считается в нём самой впечатляющей скалой. Высота стены, сложенной серыми гранитами, порядка сорока метров, а протяжённость – около четырёхсот.

На противоположном берегу, куда выводит дорога, стоит беседка. А между нею и скалой, сами понимаете – река. Большая какая-то… Вода мутноватая, дна не видно. Как-то ситуация не очень похожа на наши походные брода, которых находились мы за жизнь немало. Там обычно ищешь перекатик какой-нибудь, ну чтоб гарантированно видеть, что неглубоко. И чтобы подпор меньше был, не несло водою.

Здесь, конечно, течение слабое, но дно-то – где? Не видно. Неподалеку через речку протянут стальной трос, видимо, на тот берег что-то перетаскивать. Но не ползти же нам по нему без обвязок и карабинов, все перепачкаемся ржавчиной.

Здесь можно

Поднялись лесом немного выше по течению до поворота русла – вот он, перекат. Совершенно запросто переходится ниже колена. Правда, подход и выход на берег непростые. Кусты, буераки, трава по брови. А на целевом берегу мощный запах псины. Совсем рядом медведь где-то ходит. Авось обойдётся. Медведи летом сытые, добрые, травы для них много. Вон какие коридоры в зарослях пробиты. А тут валялся, видимо, целую полянку вымял.

Идти лесом плохо – ясно, что кроме нас тут никто и не бывает. Звериные тропки, в отличие от человечьих, не протяжённые. Кусочек натоптанного тянется десять-двадцать метров и вдруг пропадает совсем в никуда. И сразу бурелом под ногами, ветки в лицо и прочие удовольствия. В общем, озверели мы малость, завершая нашу глупую эскападу на перекат. Да и времени на неё ушло много, соответственно для того, чтобы полазить по Шайтану, осталось мало.

Тем не менее всё успели. И писаницы посмотрели (наверное, не все), и по расщелине на самый верх залезли, оглядели море леса вокруг. Ох и вытоптано там всё наверху… На камень приходит колея квадроциклов. Видимо, откуда-то можно на них сюда приехать. По скалам размечены скалолазные маршруты, написана их сложность. Кое-где шлямбуры вбиты.

Как интересно: у нас в природном парке «Пермский» отдельным пунктом 4.3.11 Положения запрещены «скалолазание и альпинизм с использованием природных объектов». То есть все, кто на Усьве ещё лазят, рискуют нарваться на штраф за это. И даже если не лазят, а просто где-то вне размеченной тропы проходят, ибо что такое «скалолазание и альпинизм», можно понимать очень по-разному. А здесь всё это можно.

Но пора и назад. Вечереет. Мы достоверно выяснили, что таких «умных» кроме нас, чтобы ломиться по лесу через перекат, больше нет. Значит, надо попробовать напрямую. Где тут больше спуск к берегу натоптан? Вот мы и получили опыт брода через мутную и глубокую среднеуральскую речку. Действительно, ничего сложного. Трусы только надо на берегу выжать. И можно идти обратно к «Мишке», чтобы ехать обратно к знаменитому Ёжику на полянку…

А поехали туда?

Как забавно всё же отправляться в путешествие, по сути, не ведая, куда именно. Наша семейная поездка в Свердловскую область, вызванная внезапной сменой планов, это полностью подтвердила. Вот ехали-ехали мы целый день, заглядывали туда и сюда и оказались в окрестностях города Реж. Где бы приткнуться на ночь с палаткой?

Да хоть где. Глядим на карту и видим кучу потенциально привлекательных мест, где и вода есть, и, скорее всего, дрова, и не на виду. Одно из них – около посёлка Октябрьский. А поехали туда? А поехали. Что хорошо: подъезд не через село – на окраине повернул, через горочку со складом леса, и – к речке. Мало кто тебя видит вечером за выполнением такого манёвра, меньше вызываешь интереса и желаний нанести визит. Наш богатый опыт показывает, что встреча, даже если она более-менее мирная, вполне может перерасти в завывания колонки пьяной компании неподалеку, продолжающиеся до поздней ночи. Нет уж! Спрячемся.

Доехали. Да, тут правда классно. Полянка у чистой речки, подход, чтобы искупаться, скала прикольная рядом, кострище. Дров только нет, но это не беда: вы же помните, что рядом склад для лесовозов? Конечно, вокруг валяется более чем достаточно подсохшего соснового тонкомера. Да и вон там, за кустами, наверное, сухие ёлочки есть… Вот это да. Там не ёлочки, там железный, ковано-сварной мост через маленькую речушку… Около деревни. В кустах. Мост!

Рядом плакатик, что-то написано про какие-то тропы какого-то Данила. Темновато уже, завтра прочитаем. Сразу, разумеется, возникает ассоциация с Данилой-мастером Павла Петровича Бажова. Но он же литературный персонаж. Все его тропы – только на страницах сказок про Хозяйку Медной горы. Ну, будет день – разберёмся. Пока костёрчик, ужин, обычные вечерние бивачные дела. И спать: нагулялись уже за день, умотались.

Никому не удавалось

Утром выясняется, что первая ассоциация оказалась совершенно истинной. Памятники, плакаты и мостик появились в честь горщика Данилы Кондратьевича Зверева (1858–1938) из деревни Колташи – соседней с селом Октябрьским. Одним из любимых мест для поиска драгоценных камней у Данилы Кондратьевича была крохотная речка Положиха – через которую и создан памятный мост. Речку так прозвали за неприятные свойства воды из неё. Стоит попить – и «положит» – «заболеешь, захвораешь».

Это точно. Воду, текущую из горных разработок или мест, богатых ископаемыми, не то что пить нежелательно, а даже мыться. Был у нас случай такой на Приполярном Урале. Пришли на остатки базы Николай-Шор. «Шор», сами понимаете, это ручей, да только течёт он далековато от оставшихся строений, метрах в двухстах. А по территории такие ручейки бегут из выработок. Вроде чистые и прозрачные. Ну, раз есть дома, значит, надо баню устроить. Всё же поход высшей категории сложности, мы уже недели две рюкзаки тащим, и ещё две впереди. Натаскали воды, натопили.

Последним у нас всегда во всех банях мылся пожилой участник-профессор. Ему нравилось это делать не спеша, и там же в бане переночевать. Да только кончилась вода к его очереди, извели всю. Говорим: «Давай тебе натаскаем из речки?» Отказывается: «Чего вы, горячие, будете носиться. Я вон возьму сейчас себе под порогом». Начерпал… Помылся… Утром был вялый, как варёный огурец. Еле-еле шёл. Пришлось, как вылезли на первый невысокий перевал, срочно придумать бодрой части группы радиальный выход, чтобы он полежал, поспал на рюкзаках. Только дня через два окончательно оклемался.

В этой речке Положихе Зверев чего только не намыл: и рубины, и сапфиры, и даже алмаз. Интересно, что больше такое никогда никому не удавалось. Перед революцией горщик переехал в Екатеринбург, где с ним неоднократно встречался П.П. Бажов, из этих бесед и родился литературный Данила – главный герой трилогии повестей «Каменный цветок», «Горный мастер» и «Хрустальная веточка». А Прокопьич из «Каменного цветка» – это воссозданный по рассказам мастера его учитель, горщик Самоил Прокопьевич Южаков.

А так события повести почти реальные. Оба Данилы, литературный и реальный, были тощими сиротами, непригодными к работе даже пастушками. Ситуация с поркой за упущенное стадо имела место в реальности. Прокопьич тоже описан достоверно, как и в целом, случайное попадание к нему в ученики Данила.

Трофим «Тяжёлая Котомка» из «Далевого глядельца» Бажова это и вовсе реальный портрет Зверева, его так в жизни и прозывали – «дедушка с тяжёлой котомкой». Данила Кондратьевич так и не получил никакого вообще образования, остался полуграмотным, но каменное дело знал так, что к нему за консультацией обращались даже академики В.И. Вернадский и А.Е. Ферсман.

Тропа к переливту

Скала же, у которой мы ночевали на берегу Режа, называется Ёжик. Оказывается, мы случайно попали на очень известное место. Вроде бы даже сам Бажов здесь когда-то сиживал у костра.

Кроме разных рубинов, которых здесь мало (а в других местах – много), встречается в окрестностях поделочный камень, которого нет больше нигде. В 1787 году в поле впервые нашли странный камень, похожий на агат. Необычность образца, примеченная горняками на глаз, нашла подтверждение уже в наши времена.

Под электронным микроскопом стало видно, что переливт имеет другую структуру и другой состав, чем агаты, на которые он очень похож. Опубликовано это исследование только в 1985 году. В древности камень искали в наносах или выкапывали из верхнего слоя почвы – скорее всего, цепляли плугом при вспашке полей. Несмотря на это находили много, и крупные образцы тоже встречались.

Из одного сделали и подарили Екатерине Великой столешницу. Камень так понравился царице, что она, увлекавшаяся коллекционированием резных каменных изделий, повелела доставить камнерезам нового сырья. В Эрмитаже хранятся геммы из него, в создании которых принимала участие сама царица.

В 1960 году где-то в верховьях речки Медвежка около Октябрьского было открыто первое коренное месторождение переливта. Его давно забросили, карьер превратился в прудик. Интересно, что в сети очень легко найти эту информацию, но очень нелегко найти координаты. Да, разумеется, карьер находится на территории Режевского заказника, туда нельзя без разрешения и без оплаты.

Сидим, глядим на карту, пытаемся представить, где это всё могло быть. В рассказах фигурирует деревня Медвежка – вот она. Нежилая теперь, два дома только стоят на большом отдалении друг от друга. По сути, два хутора за прудиком. Сюда мы полями доехали без проблем, а дальше дорога в лесу колеистая. Зато висит плакат – тропа к переливту! Значит, не подвело чутьё. Прогуляемся по дороге…

На этом пути главное – вовремя свернуть на запад. Карьер, точнее, продолговатое озерко на его месте, видно на спутниковых снимках. По моему описанию его очень несложно найти. Вокруг в лесочке и в воде самого карьера можно поковыряться, поискать ещё не вытащенные камушки. Да и не они главное – а то, что мы карьер нашли! Появилось новое интересное место в нашей жизни да и не одно. А что камни на вид так себе… ну так не мы первые же за ними сюда пришли. Кстати, а ведь опять вечереет. Что, опять к Ёжику?

Вернуться в Содержание журнала

История о том, как найти выход, попав под ледяной дождь на Метеостанции

Оставалось сесть и катиться

Я погрузился в сказочный лес. Деревья, покрытые тонкой изморозью, искрились в лучах восходящего солнца. Стало легко и радостно, как всегда, на Таганае, хотелось бежать и лететь, но тропа заледенела, и приходилось идти очень осторожно, опираться на палки, ступать, едва переставляя ноги, мелкими-мелкими шагами.

После смотровой площадки склон Тёщин язык был невероятно скользким, оставалось только сесть и катиться. Возле Каменной реки шёл, как по ледяной брусчатке, дальше, до указателя на Монблан, тропа напоминала бурунчики застывшей воды.

Не доходя до приюта, где, казалось бы, уж точно должен быть снег, начались лужи и потекли небольшие ручьи. А ещё выше бушевала река. Она промыла глубокое русло и катилась с грохотом, бурля среди большущих камней. Мне захотелось посмотреть на борта, подошёл близко к краю, не удержался и съехал вниз. Очутился в ледяном потоке, жиже из снега и грязи, попытался выбраться наверх, но резкое течение сбило, и я упал на кварциты, торчащие из воды.

Пробовал выбраться несколько раз, пока не вымотался окончательно, после чего сел в воду, уже не чувствуя холода, не замечая, что разбиты колени и содрана кожа. Вдруг сверху послышался голос: «Юрий, ну почему Вы не взяли палки? Я уже столько раз Вам говорила, берите палки».

На краю промоины, не боясь упасть, стояла женщина, лет тридцати, в сине-зелёной куртке, с натянутым капюшоном до самого лба, лицом, скрытым под балаклавой. Видны были только глаза, чёрные и большие, смотревшие сочувственно и тревожно. В её руках были мои походные палки.

Протянула их мне и вдруг пропала, появилась иссохшая старуха в заляпанной грязью рубашке, босая и с голыми костлявыми руками. Пронзительно закричала: «Юрий, Вам обязательно нужны палки, нужны палки… и… кошки». На мою голову со страшным ором полетели три, неизвестно откуда взявшихся кошки.

Рыжая попрошайка

Вскрикнув, проснулся… В комнате на четыре человека все спали. С верхней полки перегнулся вниз и посмотрел в окно. На чёрном безлунном небе светились звёзды, неспешно плыл спутник, на горизонте светился огнями Златоуст. Подумал, что не зря прошёл долгий и мучительный путь, так как весь завтрашний, прекрасный погожий день будет мой.

Опять проснулся, уже в десять утра, в домике был только смотритель приюта, постояльцы разошлись, кто на Киалимский кордон, кто на Центральную усадьбу. Снаружи бушевал ураган, пригибал к земле карликовые пихты, наметал снег, лупил по окнам крупным дождём. Успокоил себя, решив, что другой возможности отлежаться у меня не будет, и снова уснул.

Разбудила группа туристов. Они на все лады склоняли погоду, ледяной подъём, говорили, что поверх обуви обязательно нужны «кошки». При слове «кошки» я вздрогнул. Вскоре сообщили, что пришла лиса, заглядывает на веранду, просит еду. Я выбежал на улицу, прихватив сало и камеру. Рыжую попрошайку уже кормили колбасой, бутербродами, кусками мяса и курицей.

Та хватала пищу из рук, жадно глотала, или убегала с куском, где-то его прятала и прибегала опять. Насытившись, позволила себя фотографировать. Пока занимались лисой, ветер поднял тучи высоко вверх, непогода стихла, показались дальние и ближние горы, неприветливые и пугающе тёмные.

Вселяло надежду

Вдруг за Круглицу зацепилась белая тучка. От неё потянулась тонкая световая полоска, раздвинула серое небо, становясь всё шире и ярче. Охватила западную часть небосвода, из бежевой превратилась в золотистую, лимонную, сияющую всеми оттенками жёлтого, с бордовой оторочкой, и ярко-красной, пульсирующей сеточкой по самому центру. Дотянулась до замерзшей тропинки, отразилась в ней, приняла в себя, и уже сверкающим зеркалом вытянулась от Метеостанции до Круглицы.

Теперь небо, казалось, обратилось к нам, торжественно мерцало, наполняло благодатью, любовью и всепрощением, вселяло надежду на лучшее и уверенность, что тучи рассеются, невзгоды пройдут, мир опять станет ясным и солнечным. И сразу наступила ночь.

Болело тело

Утром уходя со станции, легко спустился до развилки на Киалимский кордон, несмотря на ледяной дождь прошёлся до останцев Три брата, вернулся до развилки и зашагал в направлении усадьбы. Удивился тому, что в воскресенье на Таганае нет людей. Уже почти в темноте, весь вымокший, добрался до поворота на Монблан.

А дальше начался ад. Мне казалось, что шёл, на самом деле почти стоял на месте и шлифовал лёд, покрытый водой. Часто падал, тяжело поднимался, просто брёл вперёд в сплошном потоке воды на тропе, сворачивал на боковые дорожки, но они вели в огромные лужи. Что-то шумело в лесу, вспоминал стих про медведя, валежник и подснежник, светил вокруг фонариком и шёл дальше.

Боялся, что не заберусь по склону на Тёщин язык, думал, что придётся ползти на четвереньках, но как-то незаметно повернул на боковую дорогу, поднялся до указателя один и семь километров на Верхней тропе. В полночь выбрался на усадьбу, с большим трудом, превозмогая себя, переоделся во всё сухое, в четыре утра добрался до Челябинска: поехал ночью, так как обещали похолодание и гололёд.

В понедельник на работу не пошёл, еле двигался, голень была как деревяшка (вот прокачал так прокачал). Боялся, что сломал кости, до того болело всё тело… Уже в среду купил билеты на Метеостанцию, Киалимский кордон, и опять Метеостанцию. Отправлюсь перед самым Новым годом, с пятницы до понедельника. Надеюсь, не занесёт снегом так, что невозможно будет пройти

Вернуться в Содержание журнала

История о том, как понять, чем пахнет снег накануне грандиозного события

Вахтовым методом

Есть у матушки Зимы три сына: Декабрь, Январь и Февраль. Не нарадуется она на своих добрых молодцев. Все они красивы, ладны собой, работы не боятся, и, самое главное, мат

А забот у зимушки много, успевай только поворачиваться: надо поддерживать тысячелетние традиции, отвечать за температурный баланс целой планеты, к тому же укрыть все растения глубоким снегом, который по весне будет таять и питать не только ростки, но и реки, озёра. А ещё надо навести мосты, проложить дороги и разукрасить все земные просторы волшебными снежными узорами.

Отдыхать тут некогда, просторы огромны, а день короток, только успевай поворачиваться. Вот сыновья и помогают матушке и днём, и ночью и не спят, и не едят, и погулять то им даже некогда, когда она просит их приступить к службе. А службу они несут вахтовым методом: месяц через одиннадцать, а при таком раскладе и хорошо потрудиться не грех.

Вот сыновья и рады, а уж матушка их как довольна собой. Дела её с такими помощниками только спорятся. Живи, радуйся этой самой жизни и процветай, а что ещё надо – все детки здоровы и под присмотром у неё, да ещё и в любимой работе помогают, себя не помня.

Гуляют вместе

И всё бы ничего, да вот только младший из них – Февраль, безалаберный какой-то сыночек уродился. Если старшие ответственны и на них можно надёжно положиться в делах, то младший совсем не таков.

Неделю-другую исправно службу несёт, иной раз получше старших у него получается – аж мороз трещит по закоулочкам, а то вдруг все дела забросит да пропадёт. Мало того, так ещё Вьюгу попросит, чтобы она все его следы замела, а сам в это время гуляет где-то. При таком раскладе дело не идёт, вот матушка, беспокоясь, и ищет своего непутевого сыночка по заснеженным земным просторам.

В поисках, да переживаниях и дела забыты, а свято место пусто не бывает. Глядишь, тут и другие начинают во владения Зимушки заглядывать. Вот солнце, уж как оно далеко от земли, а и то начинает во всю хозяйничать. Его лучи, осмелев, светят с каждым днём всё ласковей и ярче. А доброе солнышко любят все, особенно воробышки, и конечно же – все лесные обитатели: дятлы, синички, зайчики и даже волки и лисицы.

Лес слухами полнится и все уже знают, что Февраль подружился с Мартом и тот пригласил его на знакомство к своей матери – Весне. Вот и гуляют они где-то сейчас там все вместе. Ладно бы впервые такое, а то ведь каждый год так.

Мало того, лесные обитатели при таком-то непутевом помощнике уже всё понимают, что далее успешно дела у Зимушки не пойдут и вся её деятельность просто-напросто скоро развалится. А коли так, то не стоит бояться ещё вроде бы крепких морозов и лютых вьюг, всё равно Весна на носу и надо выходить и встречать её. Хоть сыночек Весны – Март и толковый малый, но мало ли, не пригласишь – обидится ещё, задержится или вообще не придёт.

Время минуло

Каждый приглашает и встречает Весну по-своему. Птицы – чаще всего песенками, и не зимними – заунывными, а уже весёлыми – весенними. Дятел петь не может, зато его барабанная дробь самая громкая в лесу, и Весна такое приглашение услышит всегда и, конечно, не оставит эту серьёзную птаху без внимания.

Зайцы уже не сидят в глухомани, а носятся по лесным полянкам и пишут своими пушистыми лапками на снегу для Весны свои стихи и песенки. Чёрные вороны целый день кружатся над лесом и высматривают, выглядывают Весну-то, а увидев её, громко кронкают, сообщая об этом всем лесным обитателям.

Уж на что лисы и волки заняты делами, так и они находят время написать Весне необычные размашистые приглашения на ещё чисто снежных лесных просторах.

Наконец, всё же найдёт Зимушка своего сыночка, посмотрит на него с укором, даст ему нагоняй, вот он и давай пуще прежнего стараться. Завьюжит, заморозит, инеем всё припорошит и синевы на снега и небеса напустит. А народ лесной, видя всё это, думает: «Всё, брат, упустил ты уже свою птицу счастья, да и здоровье уже не то».

И как ни пыжится он, как ни упирается, а всё не так как прежде, всё не так, как всегда: в тени лесов мороз, а на лесных поляночках уже капель и все они солнечных светом залиты.

Как только ни стараются они вернуть упущенное, а всё бесполезно, золотое времечко этой семейки уже минуло. Вот и зовёт Зима-матушка своего сыночка с досады или шутя: «Вьюговей ты мой, Бокогрей!»

Сидят они после трудовых забот, любуются своими владениями, а сын и спрашивает: «Матушка! А мне одному кажется, что снег весною пахнет?». Помолчала она, крепко обняла сыночка и говорит: «Чует моё сердце, сынок, что мы накануне грандиозного события».

Вернуться в Содержание журнала

За Северным полярным кругом на освоенной территории Воркуты уже несколько десятилетий стали селиться растения-вселенцы (не свойственные данному региону виды растений) из-за изменения экологии.

Оазис в тундре

Как образно заметил местный фотограф Александр Калмыков, «Воркутская мульда (геологический термин, означающий корытообразную или чашеобразную форму углубления в земной коре с залежами полезных ископаемых) – это оазис в тундре, даже на географической карте смотрится зелёным пятном. Когда я ехал на Вашуткины озёра (они расположены от Воркуты на запад примерно на 200 км), то поразился, насколько однообразна и уныла тундра за рекой Сейдой по составу растительности»

Необычные растения в интерьере города

Растения-мигранты на этот «пятачок» земли посреди огромных пространств Большеземельской тундры (его площадь можно очертить радиусом не более 30 км вокруг Воркуты) стали «проникать» с первыми покорителями богатств этого края. Вселенцами оказались обычные в лесной и лесостепной зоне России виды, наиболее приспособленные к произрастанию в широком диапазоне природных факторов. Непреднамеренно попадая с грузами и фуражом, с завозом сена, посевного и посадочного материала, «со всего Союза», за десятилетия они прижились в местных условиях.

Сколько видов подобных растений проникло сюда за всю историю сложившегося очага освоения, сейчас не скажет никто. Даже самый опытный специалист-ботаник, как бы тщательно он не пытался их искать. Каждый год могут появляться новые виды мигрантов, но, с другой стороны, одновременно часть из «обосновавшихся» тут ранее вселенцев из-за межгодовых колебаний погодных условий может вовсе не появиться. Они переживают неблагоприятные для них условия в состоянии диапаузы (в покое, сохраняясь, например, семенами или корневищами), чтобы затем снова вегетировать, зацвести и дать семена.

Кроме естественных причин, на состояние популяций вселенцев влияет и прямое воздействие человека. При инженерно-строительных, дорожных и сельскохозяйственных работах нарушается целостность местообитаний. Во время таких работ непреднамеренно уничтожаются и поселившимися растениями. Возможны и такие ситуации, когда проходивший мимо растения с непривычного вида листьями или окраской цветков человек заметит его, сорвёт или выкопает для «своего садика» или букета, тем самым уничтожив редкого «вселенца».

Цветочное царство

Границы этого своеобразного цветочного царства не выходят за городскую черту. Среди нескольких десятков ныне встречающихся заносных видов много заметных растений, отличающихся от других высотой стеблей, шириной и изрезанностью листьев или поражающих своей массовостью и образованием ковровых разрастаний.

Их видно в самых разных точках заполярного города – на газонах, вдоль дорог и тропинок, на пойменных лугах, у жилых домов… Среди них мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara), клевер ползучий (Trifolium repens) и луговой (Trifolium pratense), крапива двудомная (Urtica dioica), одуванчик обыкновенный, или лекарственный (Taraxacum officinale), трёхрёберник непахучий (Tripleurospermum inodorum) и ряд других видов.

Но есть и очень редкие растения. Например, вероника дубравная (Veronica chamaedrys), земляника лесная (Fragaria vesca) (о ней мы уже рассказывали в УС, № 5, 2024) и молокан татарский, или осот голубой (Lactuca tatarica), лядвенец рогатый (Lotus corniculatus), льянянка обыкновенная (Linaria vulgaris). Места произрастания их, по-видимому, случайны.

Рудник – самая старая часть города

В начале 1930-х годов на правом берегу реки Воркуты в припойменной территории обосновался отряд геологов, пришедший сюда для начала разработок каменного угля. Тут были заложены посёлок и первые производственные подразделения, в частности, шахта. Именно отсюда начинался город и сюда первые годы шёл весь завозной поток материалов и грузов. Посёлок, вошедший в черту Воркуты как городской район, просуществовал до конца 1980–1990-х годов.

Образовавшуюся территорию для жилой застройки и общественных зданий («Полярноуралгеология») активно рекультивировали: засыпали горелой породой терриконов, высадили древовидные ивы, формируя газоны и клумбы. Сюда же происходило и активное вселение мигрантов. Вполне вероятно, что «из-за реки» они переселились на территорию будущего города (на левом берегу). Даже через 30 лет на территории посёлка продолжают находить оставшиеся с былых времён когда-то обосновавшиеся вселенцы. У памятника первой шахте Воркуты были обнаружены разрастания осота голубого с необычной окраской лепестков. На горелой породе террикона шахты образовался обширный ковёр из льнянки обыкновенной. Поражает воображение, как выжил этот вид растений. Зарастают им «стеной площадки с такой подсыпкой». Оказывается, перегоревшая шахтная порода – вполне подходящий субстрат, содержащий нитраты и фосфаты в нужной для растений форме. А ещё и обеспечивает хороший дренаж. Но льнянка отмечена и тут же в зоне рекреации

Растения-«зонтики»

На территории города заметны высотой своих стеблей, «огромными» листьями и соцветиями-зонтиками с обилием мелких цветков представители семейства зонтичных, или, как их сейчас называют, сельдереевых (Apiaceae). В Воркуте их встречается четыре вида – борщевик сибирский (Heracleum sibiricum), тмин обыкновенный (Carum carvi), дягиль лекарственный (Angelica archangelica) и купырь лесной (Anthriscus sylvestris). «Молодые побеги борщевика сибирского некоторые даже собирают и варят суп. Спрашиваю: что, голод подкрался? – Да, нет, просто с детства привык. Дягиль тоже заготавливают, выкапывают новую почку и используют как пряность – пахнет довольно приятно. Растут они в городе везде, просто валом. Чиновники, с перепугу, заставляют подчинённых бороться с ними – рвать, рубить, топтать, как хотите. Только всё это мартышкин труд да и борщевик этот совсем безвредный, а дягиль ни за что попадает под раздачу» (А. Калмыков).

Одним из самых распространённых из них является дудник лекарственный. Его можно найти в разных точках города. Растёт он в «дворовом палисаднике (на бульваре Пищевиков)», много его в посёлке Рудник, на дворовой территории у дома в микрорайоне Тиман, в сквере за дворцом Пионеров (забывшем овраге) и в Центральном парке г. Воркуты (результат рекультивации). Это зонтичное в изобилии растёт и в других районах города. Дудник прекрасно развивается на грунтах с включениями из смеси строительного и бытового мусора, стекла, перегоревших кирпично-красных пород с привозным торфом и перегноем.

В старом районе города, рядом со стадионом, можно наблюдать богатые заросли дягиля, что совсем похоже на картину типичной провинции средней полосы России. Иной раз можно видеть его настоящее буйство прямо на газоне вместе с другими «газонными травами».

Широко обосновался на городской территории купырь лесной. Он растёт вдоль обрывов по оврагам. Например, вдоль бровки «Тиманского оврага», рядом с тропинками между жилыми домами и стихийной зоной отдыха на левом берегу реки Воркуты (вдоль улиц среди злаковых разрастаний). Все места его разрастания – это хорошо дренированные участки рельефа, часто с подсыпкой горелой породы. На городской территории привычным стал и тмин обыкновенный, который вместе с иван-чаем, видами клевера, злаками и одуванчиком образует характерного вида заросли вблизи троп и дорожек. Вездесущим оказался и борщевик сибирский, также составивший «компанию» этим травам.

В последние годы зонтичным в Воркуте явно не везёт. Стараниями городских служб, не знакомыми с азами ботаники, их нещадно уничтожают, принимая за «ядовитый борщевик». Вот какова подлинная цена «интернетовского образования».

Вдоль тропинок и дорог

Обочины и газоны вдоль магистралей, пешеходных дорожек и сеть стихийных тропинок в жилых кварталах и в местах отдыха горожан заняли многие растения-мигранты. У любимых мест отдыха на берегу Воркуты среди ивняков можно найти обширные разнотравные луга и поляны из красиво цветущих растений, аналогичных тихому городку в средней полосе.

Тут поражают целые «пятна» клевера ползучего и лугового, с тмином и иван-чаем, таволгой вязолистной (Filipendula ulmaria) и многочисленными злаками. В одном из таких урочищ, в «Тиманском овраге», неподалёку от устья ручья Водного обнаружено одно из двух местообитаний редкого вида – вероники дубравной.

Другое место её произрастания находится на отдалении от ручья, но тоже на влажной почве. В зарослях кустарников и по сухим участкам возле «Тиманского оврага» в травяном поясе обосновалась яснотка белая, или глухая крапива (Lamium album).

Почему именно здесь много не типичных для тундры вселенцев-экзотов? Здесь находится один из старых районов города. В овраг длительное время выкидывали мусор и сливали различные жидкие отходы, обогатившие обеднённые природные тундровые почвы соединениями азота, фосфора и калия. Весной раньше других растений, как и положено в природе, на проталинах вдоль дорог и по обочинам появляется заносный первоцвет – мать-и-мачеха. Здесь период тепла наступает лишь в конце мая – начале июня.

Засилье пушистиков

Территория современной Воркуты испытывает настоящее нашествие одуванчика обыкновенного: они «растут везде, просто засилье пушистиков». Подобно агрессивному захватчику этот «жёлтый солнечный красавец» оккупировал газоны и дворы, пустыри и городские парки. Одуванчики также не имеют достойных конкурентов в борьбе за расширение ареала. Обладая глубоким корнем и тысячами семян на каждое растение (они разносятся ветром), одуванчик быстро осваивает территорию.

Покорители искусственных субстратов

Растения-мигранты имеют интересную биологическую особенность. Они способны поселяться на различных искусственных субстратах, где образуются их массовые разрастания, настоящие луга. Искусственные субстраты – характерные места произрастания иван-чая узколистного, пижмы обыкновенной (Tanacetum vulgare), трёхрёберника непахучего, крапивы двудомной, дрёмы белой (Silene latifolia), тех же зонтичных, двух видов клевера, щавеля конского и многих других растений.

Они активно осваивают обочины шоссе, сорные места, песчаные насыпи и участки между железнодорожными путями, насыпные подушки из шлака (его берут из потухших терриконов) при строительстве жилых и производственных зданий, прокладке теплотрасс и других объектов. Шлак – часто используемый в Воркуте материал. Его рекомендовали для рекультивации земель при всех дорожных и строительных работах ещё более полувека назад. Поэтому искусственные грунты с включениями шлака и поселившимися заносными растениями занимают большие площади на территории города. Очень быстро вырастают настоящие заросли.

Большинство вселенцев являются многолетними травами. Но есть среди них одно- и двулетники. К ним, например, относится дрёма белая. Интересно наблюдение за её «поведением»: «это загадочное растение. На одном месте не держится, всё время перебирается на новые места. В городе по верхнему краю оврага, то в кусты залезет. Хотя больше открытые места предпочитает». В лесной полосе дрёма – одно- или двулетник, но в здешних условиях она завершает жизненный цикл за один вегетационный сезон (цветение и отмирание укладываются в два-три месяца). Поэтому и создаётся впечатление «вечно странствующего растения». Почти полутораметровыми стеблями выделяется щавель конский (Rumex confertus), вид, не встречающийся в девственной природе тундровой зоны. Как справедливо замечает А. Калмыков, «гигантизм у трав проявляется на вновь отсыпанной породе при отсутствии конкурентов», да и питательных веществ и микроэлементов для нормального развития растений тут достаточно. Да и у одуванчика высота цветоносов достигает одного метра.

По трещинам и разломам

Поселившиеся в городских условиях растения широко освоились и прочно закрепились в своих территориях, где растут в самых, казалось бы, не пригодных для жизни местах. Например, клевер люпиновый (Trifolium lupinaster) и луговой, одуванчик, иван-чай, трёхрёберник непахучий, мелкие (тмин обыкновенный) и крупные (борщевик сибирский) зонтичные, подорожник большой (Plantago major) и средний (Plantago media), щавель конский и другие обнаружены в трещинах в бетонном покрытии дорог и дворовых площадей, между цоколями зданий и дорожек вокруг них, выбоинах и промоинах между железобетонными плитами и иных подобных местах . В зависимости от размеров углублений и количества скопившегося в них грунта из попавших семян могут развиваться либо единичные растения (там, где мало грунта), либо целые куртины (где грунта много).

Это лишь самые заметные в городской черте растения. Крошечная по площади Воркута (всего-то около 76 км2) по сравнению с огромными пространствами нетронутой тундры. Но количество заносных видов (завоевателей) в городе поражает. Для южных широт это многообразие является привычным, но в Заполярье кажется почти невероятным! Как выживать в суровых условиях обитания и сохранять лучшие биологические качества? – растения-вселенцы показывают рекорды…

Вернуться в Содержание журнала

…если возле леса жить! Эту мудрую народную поговорку знают многие.

Ведь наши замечательные уральские рощи, боры и чащи богаты разнообразием грибов не только летом, но и осенней тёплой порой. И, наверняка, увидев хорошие экземпляры в лесу, Вы не пройдёте мимо!

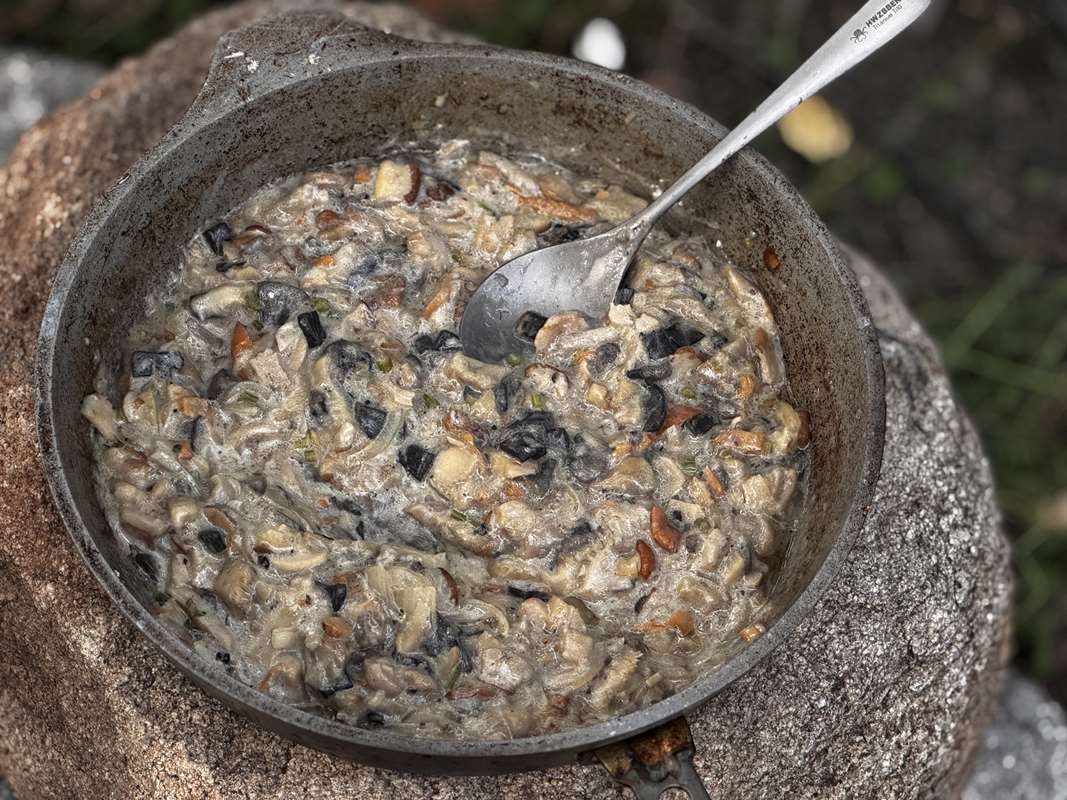

А у меня как раз есть опыт приготовления вареников с грибами прямо на костре. В этом сезоне удалось собрать урожай белых, подосиновиков, рыжиков и лисичек.

Вымесите тесто

Для теста вам понадобятся простые ингредиенты: мука (500–600 граммов), соль (одна чайная ложка), сахар (щепотка), немного воды (250 миллилитров) и растительное масло (две столовые ложки).

Сначала смешиваем яйцо и воду, затем, добавив соль, сахар и растительное масло, опять тщательно перемешиваем. Просеяв муку, можно сделать углубление и влить туда всё, что до этого смешали. Готовим тесто, начиная вымешивать с мучного края к центру. В результате такой работы с тестом получится шар, которому нужно дать отдохнуть около сорока минут.

Режьте и выпаривайте

В это время можно заняться начинкой. Мелко нарежьте грибы и обжарьте их на смеси растительного (одна столовая ложка) и сливочного масла (десять граммов), можно с добавлением лука (две штуки среднего размера)

Когда грибы дойдут до полуготовности, посолите и поперчите по вкусу. После выделения грибного сока, добавьте жирные сливки (две столовые ложки) и выпаривайте до состояния густого соуса.

Формируйте защипами

Теперь вернёмся к тесту. Раскатайте его и вырезайте круги для вареников с помощью обычной кружки. На каждый круг выкладывайте немного грибной начинки, затем защипами формируйте вареники. Варите их в подсолённой кипящей воде до полной готовности.

Готовые вареники можно сервировать, посыпав тёртым сыром и дроблёным перцем. Приятного аппетита!

Вернуться в Содержание журнала

Природа буйствовала. Ураганы, цунами, штормы. Снег в пустыне. Таянье ледников. Мир, словно сошёл с ума. Вот уже несколько лет катаклизмы следовали один за другим. Люди спасались от наводнения извержения вулканов перепадов температуры. Человечество пыталось выжить. И вдруг…

***

– Ужин готов ну-ка быстро заканчивай!

Эх, а ведь только начал. Пока разблокировал вход, пароли подобрал. Минут пять всего поиграл. Он воровато оглянулся. Главное, чтобы мама не заметила, что играл он на аппарате отца. За такое не поздоровится. Отец ведь учёный. Какое-то серьёзное исследование проводит.

Дааа… Набедокурил он там порядочно. А что если выключить питание? Тогда всё обнулится и можно будет сослаться на сбой в энергоснабжении. Точно!

Он привстал из такого удобного положения и выключил одновременно сразу все четыре пускателя.

***

…Земля остановилась. Солнце и звёзды погасли. Наступила темнота…

***

На кухне его ждала мама

– Ну что же ты сынок? Разве можно столько просиживать за играми? – с притворной строгостью сказала она.

И ласково погладила его щупальцем по рожкам на фиолетовой голове.