Тюрьма заполнена слухами

Газеты в екатеринбургскую тюрьму не попадали. Новости заносились случайно: или вновь заключенными или родственниками в дни передач. В июле из камеры в камеру поползли слухи:

— Белая армия разбита и спешно отходит за Урал…

— Солдаты от Колчака батальонами переходят на сторону красных…

— Под Уфой красные прорвали фронт..

Эти слухи вызывали много разговоров. Заключенные строили догадки, что будут делать с ними. Оптимисты говорили — выпустят, пессимисты — расстреляют. Но точно никто и ничего, конечно, сказать не мог, да и сама тюремная администрация не знала воли высшего начальства.

Неизвестность волновала заключенных, они только и говорили о дне, который должен все разъяснить.

Красные войска были уже в Лысьве.

Вечером, когда все заключенные в камере № 2 ,заснули, молодой заключенный подполз по нарам к старику-учителю кунгурской школы и сказал шопотом:

— Степан Петрович, говорят, Лысьву взяли… Скоро наши здесь будут…

Старичок не спеша ответил:

— Слыхал, наверное скоро будут.

Молодой сел рядом со старичком и, поджав под себя ноги, взволнованно спросил:

— Чё ж с нами-то будут делать, а?

Старичок посмотрел через очки и спокойно ответил:

— Ну, что-нибудь уж сделают… Тут не оставят,— он попытался улыбнуться, но улыбка не удалась.— А ты пока, Вася, старайся не думать об этом,— все равно ничего не придумаешь. Спи лучше…

— А не расстреляют они нас, Степан Петрович? Что-то уж больно часто уводить из камер стали…— В голосе Василия звучала тревога. Он дышал порывисто.

— Не расстреляют,— уверенно сказал Степан Петрович, стараясь успокоить Василия,— где же всех расстрелять. Тысячи три в тюрьме наверное… А ты что — боишься? Вот чудак-чудодей, кто же раньше смерти умирает…— Степан Петрович ласково по-отечески улыбнулся.— Иди, спи лучше.

Василий сконфузился. Он хотел сказать, что вовсе не боится, а что его мучает больше страха смерти неизвестность, но не мог подобрать нужных слов и поправился:

— Нет, не боюсь я… а все-таки как-то не по себе…

В „глазок* камеры заглянул надзиратель. Лица его не было видно, только большой, казалось, слишком широко открытый безбровый лаз смотрел, через прорезанное в двери четыреугольное отверстие. И может быть потому, что лица надзирателя не было видно, глаз был чудовищно свиреп.

Степан Петрович тихонько подтолкнул Василия:

— Смотрит. Иди-ка на свое место, а то подумает еще, что сговариваемся о чем-нибудь…

Василий отполз обратно по нарам к своей лежанке. Глаз неотступно следил за ним. Казалось, что он вползает в щель — очевидно надзиратель еще плотнее прижал к двери щеку. Взгляд этого немигающего, как у птицы, глаза тревожил. Василий лег и зажмурил веки.

Если человек хочет заставить себя уснуть, это ему никогда не удается— сон должен приходить сам. Так случилось и с Василием. Он ворочался с боку на бок. Мысли о завтрашнем дне не давали покоя. Потом незаметно они сменились воспоминаниями.

Василий вспомнил свой завод, мартеновский цех, где работал дед, отец и сам он, еще юноша. Воспоминания были так ярки, что Василий физически ощутил жаркое дыхание раскаленного металла, когда увидел отца среди огненных струй разливаемой по изложницам стали.

Потом вспомнилась революция, многолюдные и шумные митинги, толпы рабочих с алыми знаменами, красная гвардия и последний день перед взятием Екатеринбурга чехами. Василий тогда стоял на посту, охраняя военный склад. Город эвакуировался. На запад отбывали последние эшелоны с мукой и военным имуществом.

Василий долго ждал смены. Он простоял два, три, пять часов, но караульный начальник не появлялся.

„Видно, замешкались с делами,— думал Василий,— ничего, простою:— Мыслей о том, чтобы оставить порученный ему пост, даже в голову не приходило.

Но караульный начальник так и не пришел. То ли отрезали его выступавшие в город белогвардейцы, то ли в суматохе забыл об одном из своих постов.

Василий ходил вокруг склада усталый, и голодный, каждую минуту ожидая окрика караульного начальника и смены.

Уже потемнело, когда недалеко от склада показалась группа военных. Василий принял их за своих и подпустил близко к посту. Но это оказались белогвардейцы. Один из них бросился к Василию и вырвал у него винтовку.

Василия окружили. Теперь он вспомнил, как обидно было ему, когда рослый человек со шрамом через все лицо засмеялся и крикнул:

— Ничего себе часовой! Тебе бы в бабки играть… Сопляк!

Василий стоял растерянный и напуганный. Он понял, что его не успели снять с поста, что город уже занят белогвардейцами, и он, Василий, в плену.

— Что же с ним будем делать?— спросил высокого человека другой в темно-зеленой студенческой фуражке.— „Шлепнем?..

Высокий ответил:

— „Шлепнуть» всегда успеем. Сейчас отправим в тюрьму. Пусть посидит, может быть, кого-нибудь из своих вспомнит, нам расскажет…Верно, „товарищ»?,— обратился он к Василию и усмехнулся.— Ну, шествуй вперед.

Потом Василия вели по пустынным улицам города к тюрьме. Он шел, низко опустив голову, смотря себе под ноги все время ожидая, что позади щелкнет выстрел и пуля свалит его с ног.

Василий слышал раньше, что так в спину расстреливают белогвардейцы пленных красных.

Но выстрел не грянул. Василия привели в тюрьму, где были уже посажены другие пленники. В несколько дней тюрьма была переполнена.

Следствие затянулось и, казалось, о Василии забыли. Он сидел месяц, два, три, почти весь состав заключенных в камере уже несколько раз сменялся, а его все не вызывали на допрос. Так прошел год.

— Год!— Василий открыл глаза и сел на лежанке,— целый год!

Опять стало страшно.

А что будет завтра?

Василий оглянулся, словно разыскивая кого-нибудь, кто мог бы сказать „что будет завтра?»

Но все заключенные лежали с закрытыми глазами: или спали, или притворились спящими. В камере было очень тихо, даже не слышалось дыхания заключенных. За стеной, в коридоре слышался какой-то шорох, отдаленные шаги…

В небольшое, вырезанное под потолком, зарешеченное окно был виден тюремный фонарь. Он раскачивался и желтый сноп его света ползал по решетке.

— Ветер…— подумал Василий и вдруг почувствовал себя одиноким и покинутым миром, как-то сразу поняв, что все лежащие тут люди, может быть завтра перестанут жить.

Ползающий по решетке свет раздражал и пугал. Василий уткнулся в жесткую, набитую соломой подушку и натянул на голову обветшалую шинель.

Невольное путешествие начинается

Невольное путешествие начинается

Утро четырнадцатого июля.

В камеру вошли трое стражников. Их сопровождал надзиратель.

— А ну, вставай!— крикнул надзиратель заключенным,— стройся на поверку!

Заключенные, встревоженные слишком раннею побудкой, поспешно соскакивали с нар, выстраивались посреди камеры. Когда поверка кончилась, надзиратель скомандовал:

— Собирай все свое богатство, да хорошенько собирай, подчистую, чтобы ничего не осталось.

Заключенные, не поняв приказания, толпились посреди камеры, не зная, что делать. Тогда надзиратель пояснил.

— Собирай, говорю, вещи, одевайся хорошенько — в другую тюрьму вас переводить будем,— надзиратель улыбнулся,— Александровский централ знаете? Песня поется:

Ты куда идешь, товарищ,

В Александровский централ…

— Ну, так вот, туда и вы пойдете. Тысячи четыре верст пошагать придется.

В камере наступила тишина. Потом кто-то осторожно спросил:

— А как больные, господин надзиратель?

— Больные?— переспросил тот и замялся,— о больных никаких распоряжений особых не было. Пусть здоровые им помогут.

Заключенные собрали вещи, оделись.

Их обыскали — нет ли чего лишнего — и вывели по коридору во двор тюрьмы.

Там уже стояла окруженная казаками партия человек в семьсот.

Василий подошел к Степану Петровичу. Тот был грустен, задумчив и рассеян.

— Значит, пойдем в Сибирь,—-сказал облегченно Василий, ожидавший худшего оборота событий,— в Централ?

— Да, да,— ответил, покашливая, Степан Петрович,— предстоит невольное путешествие в Сибирь.

— Я уж с вами рядом пойду. Пособлять вам буду, дорога-то дальняя. Трудно вам придется…

Степан Петрович благодарно взглянул на Василия и просто сказал: — Да, в мои годы не легко так-то путешествовать.

В это время начальник конвоя, молодой хорунжий, звонким голосом крикнул вахмистру — светлобородому казаку лет сорока, кряж истому и кривоногому:

— Строй колонну и о порядке предупреди. Чтобы все чин-чином было…

Вахмистр выстроил заключенных, рассчитал их по пять человек, потом скомандовал „смирно» и сказал:

— Вот господин хорунжий — старший наш начальник, предупредить приказали, чтобы порядок был. Чтобы исправно итти всем. Кто отстает, на себя пеняй— пощады не будет. Человек с человеком не сближайся — стрелять буду. Из рядов не выходи — то же стрелять буду, а ежели кто что задумал, поимейте в виду — за одного десять ответят…

Вахмистр подошел к хорунжему и отрапортовал, вытягиваясь во фронт:

— Разъяснил, господин хорунжий.

— Ну, выводи,— приказал офицер.

— Шагом марш!— заревел вахмистр, и колонна двинулась в уже раскрытые настежь ворота тюрьмы.

Несмотря на раннее время, улицы города были оживлены. По ним к вокзалу тянулись военные обозы и обывательские телеги, нагруженные тюками до машних вещей. На телегах сидели беженцы. Скучно и назойливо скрипели плохо смазанные дегтем колеса. Пыль, поднимаемая обозами, плыла к заборам, покрывала траву канав.

Окна богатых особняков были распахнуты, двери не закрыты. Хозяева квартир — богатые мещане, купцы и промышленники — уже бежали из Екатеринбурга, напуганные приближением красных войск.

Василий с любопытством оглядывал знакомые улицы.

— Видите, наверное, близко красные… Бежит буржуазия… Сколько их!— сказал он Степану Петровичу, кивая в сторону беженцев.

— Да, да,— отвечал невпопад Степан Петрович, думая о чем-то другом,— может быть, может быть…

На окраине города стало малолюднее. Дома кособокие, запыленные, казалось, спали — окна были плотно закрыты ставнями.

Колонна заключенных вышла за город, когда розовая полоса на востоке возвестила о восходе солнца. Сибирский тракт лежал тихий и мертвый. Широкие канавы, казалось, отрезали его от жизни. Легкая, как мука, пыль покрывала словно ватным одеялом высохшую землю.

Мгновенно колонну затянули густые клубы пыли, ибо ноги заключенных тонули в пыли и месили ее. Лица сразу стали серы, губы почернели и запеклись. Дышать было трудно — воздуха нехватало — он был весь пронизан пылью.

Казаки-конвоиры ехали по насыпи, поднимающейся за канавой, и следили, чтобы никто из заключенных не выходил из рядов, не отставал от колонны. То и дело слышались окрики:

— Эй, мотри! Не растягивайся!

— Шире шаг! Не на прогулку вышел, в Централ идешь!

Перед отправлением этой партии за ключенных начальник конвоя получил строгий приказ: „гнать как можно скорее». Фронт был так неустойчив, что никто не знал, где находятся арьергардные белые полки и где головные части красных. Поэтому казаки усердствовали. Они отменили короткие привалы и „гнали пересыльных без передышки по десять и больше верст.

Эта партия эвакуировалась из Екатеринбурга последней. До нее по тракту уже прошло несколько колонн и обозы.. Часто на тракту попадались обломки колес, сломанные телеги, трупы запаленных лошадей, иногда — человеческие трупы. Тогда отвратительно пахло падалью, кровью и разлагающимся трупом. Над трактом низко кружили вороны и коршуны, привлеченные обилием пищи. Птицы облепляли придорожные деревья, криками сопровождали колонну.

Увидев у канавы труп еще совсем молодого человека, Степан Петрович покачал головой и сказал разом присмиревшему Василию:

— Наверное, солнечный удар. Наверное, так же, как и нас гнали…

Степан Петрович стер с лица пот и закашлялся. На щеках его появились пунцовые пятна, грудь ходила ходуном. Потом, отдышавшись, он заговорил тихо:

— Кто дойдет до Централа уж и не знаю… Даже в царское время так не „гоняли»…

— А вам приходилось тут бывать?— спросил Василий.

— Пришлось… однажды…— ответил еще тише Степан Петрович. Было видно, что говорить ему трудно— Давно это было очень, давно. Тогда еще только тракт достраивался или ремонтировался он, не помню хорошо. Работали на нем „арестанты». Больше уголовные работали. Весь этот тракт кровью и потом пропитан. На работе людей не 4 щадили, „арестанта» нечего жалеть,— так рассуждало начальство. Ну, и гибли люди. Из ста человек двадцать пять уж обязательно умирали.

Степан Петрович вздохнул и посмотрел на небо.

— Сегодня тоже трудно будет итти… Наверное, и мы кого-нибудь оставим…

Становилось, действительно, жарко. Земля нагрелась до предела. Жар ощущался даже через подошву обуви. Придорожные камни раскалились и стали синими, как куски дешевого мыла, которым в сибирских речках извозчики моют лошадей.

Пестрые жуки-скакуны прыгали у канав, зарываясь в пыль, и снова взлетали в воздух. Целые стаи белых бабочекбоярышниц в истоме облепляли конские лужи, оставшиеся после стоянки обоза.

А по сторонам тракта прямостволый сосновый лес поднимал к небу острые вершины деревьев. Золотыми жилами стекала янтарная смола по желтым стволам елей и сосен.

Белые цветы, пушистые, как хвосты зайцев, покачивались на тонких стволах-дудках, гнущихся под их тяжестью. В цветах, одурманенные запахом меда, копошились ленивые и тучные, как гипопотамы, изумрудные жуки. Жуки-носороги, серые, с цепкими лапами висели на стеблях и закапывались в душистые чашечки цветов. В траве шныряли бронзовые суетливые жужелицы и лежали сонные синие майки с распухшими и мягкими, как у чревоугодника, брюшками.

Гудели шмели, пчелы, осы, и от всего, казалось, пахло медом: от деревьев, от травы, от цветов. Земля, оплодотворенная солнцем, жила, собирая солнечные лучи в расплавленном золоте меда, в крупных зернах пшеницы, в прохладных корнях растений, корнеплодов, в молочных ядрах кедровых орехов, в беспомощных, еще не оперившихся птенцах.

Солнце было во всем. И сами цветы: одуванчики, лилии, колокольчики смотрели в небо, как отражение солнца на зеленой глянцевой поверхности травы.

А под ногами пересыльных тянулась покрытая пылью и стертыми горячими каменьями мертвая лента арестантского тракта. Ни одной травинки не было на нем. Даже чахлые березы, растущие за канавами, захлебнувш ись пылью, побурели.

Тракт был раскален. Земля больше не могла воспринять лучей и отражала их. Казалось, тракт пылал невидимым пламенем. Невольные путешественники изнемогали от страшного зноя и задыхались. Солнце, дающее жизнь, сделалось их убийцей.

Первым упал высокий тощий человек Он вытянул белую, как бы выточенную из кости шею, и хрипел. Мутная пена покрыла внезапно посиневшие губы. Глаза расширились и подернулись красной сеткой перенапряженных сосудов.

Вахмистр, не останавливая колонны, приказал двоим заключенным оттащить упавшего к канаве.

Тощего человека подняли, отнесли на несколько шагов в сторону и опять положили на пыльную и горячую землю.

— В лес его нужно, в лес, в тень!— вдруг закричал Степан Петрович,— у него солнечный удар.

Вахмистр свирепо оборвал:

— А ты помалкивай — не начальство. Вот вахмистром сделают, тогда и командуй.

Степан Петрович замолчал, и лицо его как-то сразу постарело. Василию показалось, что он пошатнулся и сам сейчас упадет так же, как только что упал высокий и тощий человек.

Хлеб и камни

Хлеб и камни

Облако пыли оповестило деревню о приближении колонны пересыльных. Первыми выбежали к тракту мальчишки. С шумом и визгом неслись они к тракту, но когда приблизились к канаве, сразу смолкли. Остановились, с любопытством и страхом глядя на пересыльных, как смотрят дети на проходящий полк, в котором шагают большие непонятные люди, жизнь которых, очевидно, замечательная и уже, конечно, не похожая на жизнь деревенской детворы.

Вслед за мальчишками потянулись к тракту женщины, босоногие, медлительные и важные, девушки пестрые, как дятлы, широкоплечие и толстоногие. Некоторые из женщин несли к тракту краюхи хлеба, молоко в крынках, сваренные куриные и утиные яйца. Мужики на ходу высыпали из кисетов в жесткие ладони табак-„самосадку“.

Вся эта группа приближалась к тракту с гостинцами и припасами для „большевиков, которых гонят в Александровский централ.

Но не все село вышло с хлебом. От площади, над которой горели маковки церковных куполов, и железом крытых пятистенных изб выбежало человек тридцать парней и девок. Они пошли стороной от пестрой толпы крестьян и тоже остановились у тракта в ожидании приближения колонны. Эта группа была шумной и веселой. Были в ней, помимо молодежи, несколько человек уже пожилых и степенных на вид мужиков, с гладко расчесанными и смазанными маслом волосами, с бородами выхоленными и длинными, как у апостолов.

День был праздничный и парни принарядились. Сапоги, начищенные ваксой, горели, лаковые козырьки черных картузов, как в зеркале, отражали солнце, послышались, совсем было стихшие, разрадужные рубахи переливали всеми цветами, а длинные шелковые крученые спускались до колен. Смешливые девки, тоже нарядные и нарумяненные, жались к гармонисту, лениво перебиравшему лады гармонии.

Конвоиры отказались остановить колонну. Крестьянам, вышедшим с подаянием, пришлось передавать пересыльным вились у тракта и начали браниться— продукты на ходу. За это дело взялись мальчишки. Они проворно шныряли по рядам колонны, раздавая хлеб и молоко — подарки мужчин.

Некоторые женщины, боясь, что мальчуганы не успеют разнести всего принесенного, кидали заключенным краюхи хлеба и калачи.

— А ну, родимый, имай!— закричала Василию пожилая крестьянка, и бросила большой пшеничный калач.

Василий ловко поймал калач налету крикнул крестьянке:

— Спасибо, мамаша! Может, когда придется встретиться— отслужу.

Он разломил калач, передал половину его Степану Петровичу и сам принялся заревел верзила и поднял второй кас жадностью есть, сразу при виде хлеба, ощутив сильный голод.

Когда колонна уже скрылась в клубах пыли, крестьяне все еще стояли у тракта, смотря ей вслед, потом постепенно стали расходиться, сумрачные и молчаливые, в сторону.

Тракт круто свернул вправо. За бугром скрывавшим село, лежала неширокая поляна, на которой островками росли молодые березы. На поляне ходили стреноженные кони, гремя бубенцами, смешно и беспомощно переставляя обвитые путами ноги.

Ковры ромашек были, словно нарочито (как это делается в садах), разбросаны на скатах бугра равными треугольниками. Дальше за березовыми колками поднимался черный строевой лес.

Низкое солнце, уже потерявшее ослепительный свой свет и по-вечернему красное, освещало лес с той стороны, и казался он поэтому черным, строгим и четким, как чугунное литье.

Небо над ним, окрашенное лучами гаснущего солнца, словно спокойная поверхность гигантского озера, отражало цвета заката. Облака стояли неподвижно, как цветущие острова.

Зной спадал. Заключенные, подкрепившесь куском хлеба да глотком молока шли бодрее. В колонне опять кое-где послышались, совсем было стихшие, разговоры.

Вдруг из-за бугра с гиканьем и свистом выкатилась кучка парней, за ними бежали пять-шесть одетых в поддевки мужиков. Нарядные девки забрались на бугор и с любопытством следили за приближением колонны.

Сначала заключенные не поняли, куда и зачем бегут парни, но когда они остановились у тракта и начали браниться — Все стало ясно.

— А, дармоды бесштанные, краснороржие гады! — кричал озверело верзила-парень и грозил пересыльным кулаком,

— Чего их водить. Расстрелять— и концом — пограбили, хватит!

— Ишь присмирели, а раньше говоруны были, „товарищи — вторили верзиле другие парни, угрожающе размахивая руками.

Конвоиры не мешали парням.

Когда колонна почти уже прошла мимо парней и оставалось только несколько рядов, верзила вдруг нагнулся и, подприняв с земли камень, с силою швырнул его в заключенных.

— Получай крестьянские подарки!— верзила и поднял второй камень. ощутив сильный голод.

Крик верзилы послужил сигналом. В заключенных полетели десятки каменьев.

Ряды колонны расстроились, кто-то закричал. Часть пересыльных шарахнулась в сторону.

Василий схватил за руку Степана Петровича.

— Бежим… Сшибут еще…

Степан Петрович хотел бежать, но не мог. Он закашлялся, ухватился руками за грудь и лицо его побагровело.

Последние ряды заключенных пробежали мимо.

Василий остался со Степаном Петровичем, обнял его за плечи, старался отвести в сторону за канаву.

В это время парень-верзила изловчился и пустил увесистый булыжник в Степана Петровича. Булыжник попал ему в грудь. Василий услыхал, как что-то хлопнуло, словно камень попал в болотную кочку, и Степан Петрович упал…

Василий старался приподнять Степана Петровича, но тот был недвижим.

— Эй, чего тут валандаетесь!— крикнул, подъезжая, казак-конвоир и остановил лошадь возле Василия.

— Камнем товарищ а ушибли… Я помочь хочу,— ответил Василий.

Казак посмотрел на Степана Петровича, подумал и не спеша сказал равнодушно:

— Помер он, однако.

Василий прислушался к дыханию Степана Петровича. Оно было порывистым и хриплым. Сказал:

— Нет, он отдышется…

— Все равно помрет… Вишь какой немудрый,— казак разобрал поводья,— нечего с ним возиться. Давай, догоняй колонну.

— Разрешите мне с ним побыть,— попросил Василий,не решаясь оставить Степана Петровича,— мы потом догоним колонну… скоро привал…

Казак усмехнулся.

— Ловкий парень! Я тебя с ним оставлю, а ты в лес убегешь. За мертвого-то я отвечать не буду, а за живого отвечу.

— Тогда я понесу его!— воскликнул Василий.

— Чего?— удивленно переспросил казак.

— Я понесу его,— повторил Василий и поднял Степана Петровича. — Неси, раз охота пришла,— пробормотал казак.— Но, паря, дурной…

Василий понес Степана Петровича. Казак ехал позади и то ли поощрительно, то ли глумясь над Василием, ворчал:

— Впервой такого героя вижу… До Александровского Централа на руках старика донести хочет. Это тебе не дите… Но и герой!

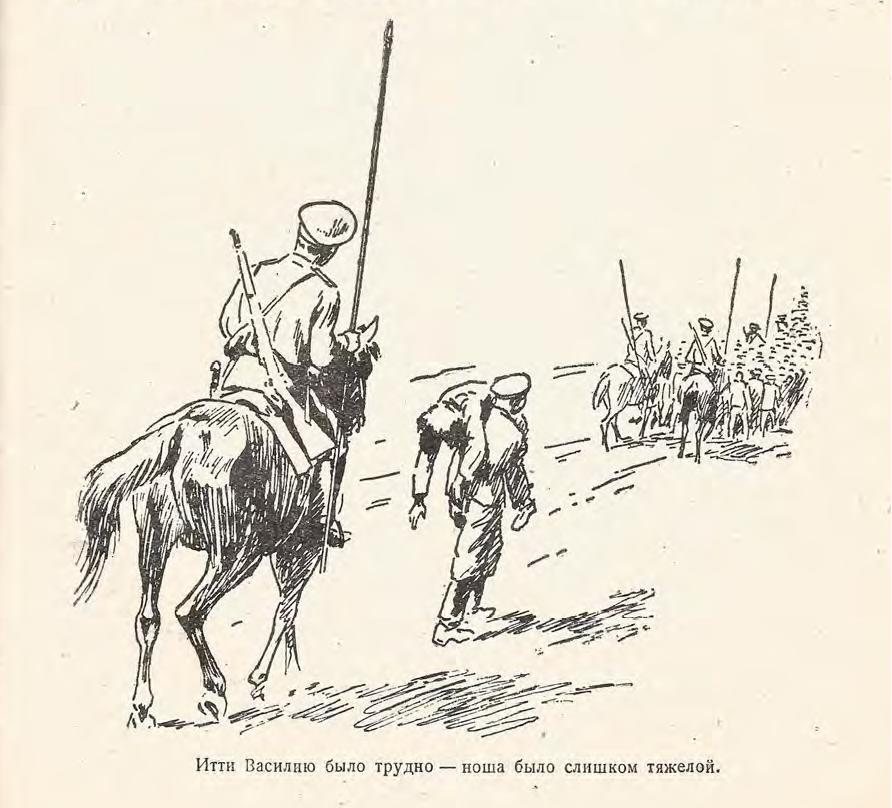

Итти Василию было трудно — ноша была слишком тяжелой.

Крупные капли пота выступали на лбу, волосы взмокли, деревянели руки.

„Еще немножко пронесу, а там и привал» — думал Василий, напрягая последние силы,— нельзя его оставлять здесь,— помрет один-то…

Но Василию не удалось донести Степана Петровича до привала. Страшная слабость с хватила внезапно руки, колени, дрожали.

Василий остановился, положил на землю Степана Петровича и обессиленный сел рядом.

Степан Петрович все еще дышал. Изо рта его, в углу полураскрытых губ показалась кровь. Она текла тоненькой струйкой, пачкая подбородок, и сбегала на землю.

Казак посмотрел на Василия и сочувственно сказал:

— Но, паря, фарт тебе, освободил приятель-то. Видишь! отходит. Теперь легче пойдешь… Давай, догоняй колонну…

— Подождите…— заикнулся было Василий, но казак, прерывая его, взревел:

— Вот, я тебя нагайкой напонужаю, дурь-то и вылетит…— казак взмахнул нагайкой — Вперед, бегом!

Василий, готовясь принять удар нагайки, втянул голову в плечи и, не оглядываясь, бросился догонять колонну.

Дымовая завеса

Дымовая завеса

Начальник конвоя выбрал для ночного привала поляну, окаймленную нечастым березняком. Это было самое удобное место. На поляне стояли стога прошлогодней соломы, которые могли служить пересыльным некоторым убежищем.

Как только разрешили устраиваться на ночлег, Василий забрался под высокий стог соломы. Вечер был свежий. Пропотевшая мокрая рубаха холодила тело, и Василий мерз. Несмотря на сильное утомление, спать ему не хотелось. Он лежал и думал о Степане Петровиче.

Василию казалось, что Степан Петрович жив, что холод вечера привел его в чувство и он, может быть, сейчас ползет к селу…

От мысли о том, что Степан Петрович может погибнуть, Василию становилось одиноко и страшно.

Почти год, проведенный вместе в тюрьме, сблизил их. Василий крепко полюбил Степана Петровича, считал его человеком особенным, умнее всех и лучше всех.

Да так относились к нему и другие заключенные. За советом, за разъяснением каких-нибудь споров они всегда обращались к нему — и слово Степана Петровича в камере было закон.

“Нужно бежать, помочь ему, — думал Василий,— но как? Как пробраться через цепь казаков?».

Все приходившие на ум способы побега были негодны, все грозили провалом.

Раньше мысль о побеге если и приходила Василию, то была она скорее мечтой, чем целью, и о выполнении ее он почти не думал. Теперь мысль стала неотступна, стала целью. Сделала ее такой привязанность к Степану Петровичу.

Внезапно, когда Василий был уже на грани отчаяния, ему пришла счастливая мысль.

„Заберусь глубже под солому, пролежу пока не снимут часовых, потом убегу в лес…»

Все это представилось таким ясным и простым, что Василий сейчас же приступил к выполнению своего плана.

И он, как крот землю, стал разрывать солому, пробиваясь все глубже и маскируя свой проход, пока не решил, что находится уже посредине кучи.

Василий успокоился, лег поудобнее и мгновенно заснул.

Его разбудил какой-то шорох и невнятные голоса. Он прислушался. — Где их тут отыщешь, господин вахмистр, если и забрался кто,— услыхал он голос одного из конвоиров,— всю ее перебирать надо. С краев как будто никого нет, а в глубе,— кто его знает…

— Перебирать долго,—-ответил вахмистр — трогать надо, солнце скоро взойдет.

Вахмистр помолчал, соображая, как поступить, и вдруг обрадованно воскликнул:

— А ты ее подожги с наветренного краю… Огнем-то, ежели кто схоронился, мигом выкурит.

— Поджечь можно,— согласился конвоир.

Не успел еще Василий сообразить, что ему делать, как солома снаружи затрещала, охваченная пламенем. Запахло дымом. Огонь быстро распространялся.

— Сгорю!— подумал Василий и лихорадочно стал разгребать руками солому, пробираясь к выходу, по которому он проник под кучу.

Стало жарко и душно: огонь, очевидно, был уже близко. Треск горящей соломы казался шумом урагана. Дышать было нечем.

Василию удалось выбраться из-под стога, когда огонь охватил уже стог со всех сторон. Густые клубы дыма ползли к перелеску. Дым пожара был подобен дымовой завесе, которой на войне маскируют передвижение частей.

Василию удалось выбраться из-под стога, когда огонь охватил уже стог со всех сторон. Густые клубы дыма ползли к перелеску. Дым пожара был подобен дымовой завесе, которой на войне маскируют передвижение частей.

Василий, ничего не видя впереди и задыхаясь, бросился бежать от огненных языков, взмывшихся к небу.

Казак, поджегший солому, не заметил Василия — дым спас его. Василий пробежал несколько шагов и, задохнувшись, упал на землю. Внизу дышать стало легче,— предутренний свежий ветер проникал под клубы дыма.

Отдышавшись, Василий пополз к перелеску. Высокая трава и дым скрыли беглеца от взора конвоира.

Позади послышалась команда начальника конвоя:— „Шагом марш!“, потом гул тяжелой поступи колонны и все стихло.

Он боялся встать и продолжал ползти, скрытый травой.

Только в лесу беглец рискнул обернуться назад.

На опустевшей поляне еще слабо дымилась черная груда стога, а дальше над трактом поднимался столб пыли, подымаемой колонной пересыльных.

Василий сел на траву. Чувство освобождения пришло сразу, оно было подобно пробуждению от сна.

Беглец с изумлением оглядывался по сторонам.Все казалось ему новым, совсем не таким, как вчера, а невиданно прекрасным: и кружевная березовая роща, и окрашенные зарею перья облаков, и восходящее солнце, вчера убийца — сегодня спокойное и величественное, дарующее радость и жизнь.

Вдруг Василий вспомнил о Степане Петровиче, ради которого решился на побег. Он вскочил и бросился в лес. Василий бежал, стараясь не удаляться от тракта, все время видеть просвет над ним.

Березняк скоро сменился ельником и сосной. Замшенная земля была мягка и влажна.

Василий поспешно пробирался сквозь заросли леса, треском валежника пугая себя. Иногда он останавливался, переводил дыхание, по привычке тюремных дней прислушивался, нет ли какого-нибудь подозрительного шума, и снова пускался бежать.

Солнце стояло уже высоко, когда он решил, что можно выйти на тракт.

Прячась за деревьями, Василий приблизился к канаве. Тракт лежал пустынный и серый. Ни пешеходов, ни обозов. Василий старался припомнить место, где он оставил Степана Петровича.

— Там должен быть верстовой столб — подумал Василий, — это дальш е. Он прошел еще минут с пятнадцать. Тракт был так же пустынен. Только вдалеке над ним кружился коршун… Его круги становились все уже и уже — птица зави дела добычу…

— Что он высматривает?— мелькнула мысль у Василия и он тотчас же вспомнил, что именно в этом месте был оставлен Степан Петрович.

— Вот расчлененная молнией старая береза, вот пестрый верстовой столб… Здесь.

В этот миг коршун камнем упал вниз, взмахнул крыльями над самой землей и скрылся за насыпью канавы. Василий догадался и со всех ног бросился вперед.

На желтой земле лежал Степан Петрович. Правая рука откинута в сторону. Издали он был похож на спящего мальчика.

На плече Степана Петровича сидел коршун, когтями впившись в ветхий пиджак. У головы на земле чернело пятно — это была высохшая за ночь кровь.

Заметив подбегающего Василия, коршун неохотно отлетел в сторону.

Степан Петрович был мертв. На сером, как старая бумага, лице его были две бескровные ссадины — это коршун уже успел приложить свой клюв.

Только теперь понял Василий, что друг его умер. Нужно было думать о своем спасении, но Василий долго не мог оторваться от лица мертвого, такого привычного и дорогого. Он стоял потрясенный и безвольный. Наконец, опомнившись, медленно побрел к лесу, решив пробраться до первых новосельских деревень и там переждать прихода красных войск, но вспомнил две розовые ссадины на щеке друга и остановился.

„Птицы будут клевать его лицо, глаза “,— с чувством, похожим на испуг, подумал Василий,— „даже мертвого его нельзя оставить здесь…»

Василий вернулся к трупу, бережно поднял его на руки и, широко шагая, словно совсем не чувствуя ноши, понес в лес.

Он решил похоронить друга.

Он решил похоронить друга.

В этот же момент до слуха Василия донеслись глухие удары, похожие на дальние раскаты грома со стороны оставленного города.

— Пушки!— сообразил Василий,— наши наступают!

Он вскочил и, не чувствуя уже больше утомления, принялся суковатой корягой выдалбливать могилу для Степана Петровича — своего друга и учителя.