Содержание повести, напечатанной в № 1 и 3 „Уральского следопыта».

Егорушка Сунгуров жил в слободе Мельковке с матерью — солдатской вдовой Маремьяной — под самой стеной Екатеринбургской крепости. Он окончил казенную школу. Через два года, по требованию Демидова, как „письмоумеющий» был отправлен на работу в Нижнетагильский завод. Не выдержав издевательств демидовского приказчика Кошкина, Егорушка убегает домой к матери. По дороге встречается с рудознатцем Дробининым. который оказывает ему помощь. Егорушка знакомится в доме Дробинина с женой его, сумасшедшей Елизаветой и ночью невольно подслушивает тайный разговор Дробинина с разбойником Юлой.

Возвратившись домой, Егорушка решает итти с повинной в Обербергамт (Горную канцелярию). Начальник Горной канцелярии Татищев, вместо наказания, назначает Егорушку Сунгурова в помощники к его же бывшему учителю Ярцову, который едет в Шайтанскии завод Демидова в качестве шнхтмейстера. Нового шнхтмейстера на Шайтанском заводе встречают с почетом. Хозяевам завода — Демидовым, врагам Татищева, нужно обуздать

шнхтмейстера. Мосолов, приказчик Демидовых, знает о побеге Егорушки с Тагильского завода, он хочет использовать его и предлагает Егорушке работать для пользы Демидовых. Егорушка скрывает это предложение от Ярцова.

Нерешительность Ярцова наруку демидовскому приказчику. Через несколько времени Ярцов вместе с Мосоловым едут на дальний, вновь закладываемый чугуноплавильный завод Демидовых на реку Баранчу. Дорогой они встречают манси — Степана Чумпина, заезжает к нему в зимовье. Манси рассказывает им о найденной им „железной горе» и показывает руду.

На прииске Мосолов оставляет Ярцова, говоря, что ему придется провести здесь еще несколько дней. В проводники он дает Ярцову манси, не говорящего по-русски. Дорогой Ярцов делает странную находку: недалеко от Тагила проводник поднял из травы берестов ую коробочку с компасом Мосолова.

По дороге Ярцову творят всяческие препятствия, чтобы только задержать его. Добравшись, наконец, до Шайтанского завода, он собрался хорошенько отдохнуть, но новости о „шипишном бунте”, сообщенные ему Егорушкой, испортили ему отдых. Егорушка, увидевший руду Чумпина, выпавшую из сумки шнхтмейстера. нашел ее очень хорошей. Неожиданно приезжает Хрущов, помощник Татищева. Увидев руду манси и узнав, что заявка на нее еще на сделана, Хрущов спешно посылает Ярцова в Екатеринбург заявить о находке месторождения.

Ярцов скачет в Контору горных дел и успевает сделать заявку на полчаса раньше Василия Демидова. Демидовы проиграли. Мосолову сильно достается. Он возвращается на завод, узнает по дороге о „шипишном бунте». Идет к бунтовщикам и при ликвидации бунта захватывает Юлу. Егорушка все больше и больше заинтересовывается рудоискательством. Он ездит с штейгером на „железную гору”, найденную Чумпиным, обмерять ее. Приехав на побывку к матери, он решает подать прошение в Контору горных дел о том, чтобы ему разрешили учиться рудоискательству.

15. Два рубля за целую гору

На месяц собирался лесничий Куроедов в горы, а проходил полтора.

Медленно двигались они с Чумпиным: надо было тщательно проверять направление по компасу, делать затесы на деревьях, измерять расстояния, много раз возвращаться в одно место, чтобы найти самый прямой, самый удобный путь. Когда-нибудь по их следам пройдет дорога, а по дороге потянутся груженные железом возы. Приходилось избегать слишком крутых подъемов и таких низин, через которые нельзя положить елани.

Не раз встречались они лицом к лицу со зверями, вброд и вплавь перебирались через извилистую Серебрянку, питались тем, что убивали стрелы охотника и длинноствольная фузея лесничего.

Наконец, вывел его Чумпин на крутой берег Чусовой к паулю оседлых манси.

Для верности лесничий, отдохнув три дня, снова отправился тем же путем обратно. К концу августа пришли они на Баранчу.

— Я тобой доволен,— сказал лесничий Чумпину.— Надо рассчитаться. Вот тебе два рубля.

Высыпал кучку монет в протянутую руку охотника.

— Чего перебираешь? Ведь не умеешь считать!

Чумпин поднял голову. Губы его дрожали, в глазах блестели слезы.

— Мосса, ойка!..

— Мало? Куда тебе деньги?

— Ын, ойка! Еще!

Куроедов поворчал, но достал кошель, выбрал еще два полуполтинника с изображением двуглавого орла и цепи вокруг, добавил маленьких серебряных копеек.

— На. Больше не проси, я с собой в леса мешков с деньгами не таскаю.

Чумпин встряхнул в горсти свои деньги. Ой, мало,— только-только Чохрыньойке долг вернуть, а уж о покупке собаки и думать нечего. И это за все — и за железную гору, и за то, что к Чусве-реке ходил? «Больше не проси, — сказал…»

Чумпин ушел в лес, прижался к стволу ели, чтобы его никто не видел, и долго, всхлипывая, плакал.

Деньги отнесены и положены в серебряную чашу перед идолом. На обратном пути, уже пройдя священный кедровник, Чумпин снял лук и выстрелил в белку,— их много прыгало по ветвям и по земле.

Белка мягко шлепнулась наземь, а стрела отскочила в кусты рябины. Охотник подобрал зверька и стал искать стрелу. Русскому, наверно, никогда и не найти бы ее в густых зарослях, а манси прямо к ней пришел, отогнул ветки с тяжелыми кистями желто-красных ягод и взял стрелу.

Развел костерок. Из белки вырезал желудок, полный кедровых орехов, продел его на палочку и стал поджаривать, поворачивая над огнем.

Потом сидел, отдыхая. Печально глядел на недалекий кедровник, ни о чем как будто и не думал, а глаза отмечали все признаки конца лета, все охотничьи приметы.

Вот проплыла в воздухе длинная паутина. Вот желтый лист свалился с березы прямо на руку. Маленький зверек койсер, с пятью черными полосками вдоль спины, прыгал в траве, посвистывал, как птица. Другой такой же нес в раздутых щеках кедровые орехи к норке. Так, значит — на зиму запасает. Вот высыпал их у норки: просушить на солнце, прежде чем убрать в кладовую. Третий койсер сушил около своей норы кучки брусники— у этого орехов, верно, уж полный запас. Если бы не так далеко от пауля, можно бы разрыть его нору — до полупуда в одной бывает самых отборных орехов. А зверек себе еще успеет набрать.

Много койсеров видно сразу. И белок много. Это предсказывает обильный соболиный промысел в начале зимы. Только бы зима наступила покруче и с ранними снегопадами. Нынче опять без собаки промышлять, трудно будет. Ту зиму искал белку по шелухе на снегу. В ясную погоду — на слух. Даже манил белок голосом: црк, црк! Ничего, откликались. Ну-ка, сейчас попробовать…

Со всех сторон застрекотали белки. Одна высокими прыжками подлетела к самым ногам неподвижно сидящего охотника. Хи-хи, прыгайте себе! Еще у вас мех не серый, только на еду и годитесь пока.

С треском и стонами прилетела xoхлатая сойка. Ее охотник не любит. Лесная сплетница! Всех птиц передразнивает. Воровка тоже большая, птичьи гнезда зорит. Когда скрадываешь, зверю да подвернется сойка,— крик подниму на весь лес, зверь уж неспокоен.

Но эта сама казалась встревоженной! Она прилипала к нижним ветвям деревьев, срывалась, сверкая голубыми зеркальцами крыльев,— вообще заметно была взволнована.

Ее беспокойство заразило и охотника. О ком предупреждает сойка? Не его заметила?

А сойка пронзительно заверещала и улетела дальше, хлопая крыльями.

Вдали, там, откуда примчалась coйка, послышался гул. Он рос и приближался. ад деревьями пронеслось несколько птиц, очень похожих на сойку. Одна из них упала на верхушку кедра, поклевала шишку и с криком помчалась обратно, опять выше деревьев.

Это ронжа. Притом ронжа-разведчики. Вот кто напугал сойку! Весь год они лазают по деревьям, плохо и неохотно летают, вернее, перепархивают понизу. Но осенью — и то не всегда — coбираются в стаи и перелетают на большие расстояния, от кедровника к кедровнику. В несколько часов стая очищает от орехов самую богатую рощу.

Гул стал громче и ближе. Десятки ронж показались над лесом, суетливо метались на круглых крыльях, каркали и верещали.

Чумпин встал, торопливо зашагал в сторону. Ему ронжи, конечно, ничего не могли сделать, но жутко бывает попасть в самую средину их стаи.

Не успел он пройти и двухсотен шагов, как показались летящие полчища ронж. От карканья, от хлопанья крыльев в воздухе стоял непрерывный шум.

Охотник остановился и, зажав уши, поднял голову кверху.

Небо потемнело, как перед грозой. Некоторые ронжи, самые слабые или самые голодные, сваливались на ветви одиноких кедров, но вся туча летела туда, к священному кедровнику.

Никогда не видел Чумпин такого нашествия — полчаса, час стоял он, сначала в сумраке, а потом в полной темноте, а над ним шумели птичьи тучи.

И Чумпин поднял кулак, закричал птицам злобно:

— Вы, русские ронжи! Русские! Люль — кар-хум!

Но человеческий голос был не слышен во всем заглушающем гаме и свисте крыльев.

16. Заговор от боли

Ивашка Солдат учил Юлу заговору oт боли.

— Повторяй за мной:

Небо лубяно

И земля лубяна…

Ослабевший, изломанный во всех суставах разбойник лежал на соломе и покорно повторял слова Ивашки.

— Дальше:

…Камень не слышит

Жесточи и пытки.

— Камень не слышит …— шевелились губы Юлы.

В пальцах Ивашка вертел восковой шарик. Говорил вполголоса — только для Юлы. Говорил как молитву.

— Еще раз:

Камень не слышит

Жесточи и пытки.

Мертвый не чует

Железа и боли…

Рядом кто-то перечислял, за что какие полагаются наказания.

— За первую татьбу бить кнутом, отрезать левое ухо и на год в тюрьму. За вторую татьбу бить кнутом же, отрезать правое ухо, четыре года тюрьмы. За первый разбой — правое ухо и три года тюрьмы…

Нескольких колодников по утрам выводили просить милостыню.

Их сборами и питалась вся камора. От казны еды не полагалось, а милостыня велика ли? — только с голоду не помереть. Дергач отдавал Юле большую часть своего пайка. «Мне ништо, я скоро выйду. А ему казнь принимать, силы много надо».

Кирша тоже ухаживал за разбойником, растирал ему суставы, поил водой, готов был хоть полдня держать руку под его затылком, чтоб поудобней было лежать,— но не в силах был отказаться для него от куска хлеба. Голод был сильнее всего, и жалость просыпалась в Кирше всегда слишком поздно, когда хлеб уже был съеден до крошки.

…Камень не слышит

Жесточи и пытки…

Так бы и я

Не слыхал ничего.

— Тверди, Юла, тверди. Это все.

— …Становщикам, пристанодержателям, укрывателям беглых арестантов — по вырвании ноздрей вечная заводская работа. Атаману разбойничьему — смертная казнь четвертованием…

В каменную стену хлестал дождь. Сменялись караульные у дверей. Серый день перешел в серый вечер. Потом настала ночь.

Ночью открылась дверь, пришли люди с фонарями.

— Макар Воробьев, прозвищем Юла! — выкрикнул голос.

Ивашка подскочил живо к Юле.

— Положи в рот ,— совал ему шарик мягкого воска. — И тверди. Не забыл? Небо лубяно и земля…

— Кирилл Данилов Деревянный,— крикнул снова голос.

Киршу вызвали на допрос в первый раз. Он пошел за двери, как неживой.

— Направо!— проговорил Ивашка, слушая шаги за стеной.

И тут донеслись в камору шум, возня, крики Юлы. Разбойник звенел цепями, хватался, должно быть, за что-то и кричал:

— Слово и дело государевы!

На миг возня за стеной стихла, потом поспешные шаги многих ног протопали мимо дверей — налево.

17. «И назвали мы оную гору: Благодать…»

17. «И назвали мы оную гору: Благодать…»

Татищеву сообщили из екатеринбургской пробирной лаборатории, что новая руда пробована в малой печке и по пробе вышло из пуда руды железа, вытянутого в полосу, десять фунтов, и то железо оказалось самое доброе, мягкое и жильное.

Оставалось одно единственное сомнение: можно ли устроить колесные пути до Чусовой? Только по Чусовой сплавляют уральские заводы свой металл в Каму и дальше в Волгу. Если от Кушвинской горы нет прямого пути к Чусовой, то завод строить нельзя: железо с доставкой через Тагил будет стоить вдвое против демидовского.

Рапорт Куроедова решил дело.

Татищев приказал, не дожидаясь указа от кабинет-министра, готовиться к постройке казенного завода на Кушве. В начале сентября он сам поехал осматривать гору.

Осенний лес. Сотни крестьян согнаны исправлять дороги от крепости до Баранчи — по всей линии, где проедет экипаж главного командира. Поперек размытой колеи валились широкие лапы еловых ветвей, золотые березки, дрожащие кровавой листвой осины. У срубленной осины горький печальный запах.

Шихтмейстеры заводов, поправляя парики, подбегали к экипажу отдать рапорт.

Коляска командира прокатила мимо Невьянского завода, задержалась на ночь в Нижнетагильском и снова замелькала по горным склонам.

Большие тяжести притягивает магнит железной горы — сам Татищев , оставив коляску, верхом поднимается по тропинке. Его сопровождают двадцать один горный офицер и целый отряд рабочих. Чумпин — опять проводником, он обмирает от страха и надежды.

Татищев прошел все двести сажен шурфов, копанных вдоль горы, и шестьдесят сажен поперек.

На самую высокую — южную — вершину главный командир не смог забраться. Он остановился на площадке под черным магнитным столбом и долго глядел на открывшееся перед ним уральское приволье. День был тих, ясен и напоен осенним вином. Сентябрь щедро раскрасил леса. Все ближние горы играли, как яшма. А очень далеко — совсем серебряные — вставали снежные вершины.

Гордые мысли охватили повелителя области, пространством большей любого из европейских государств. В его власти эти горы со всеми скрытыми в них богатствами,— а сколько их еще откроется? От его приказа зависит судьба и самая жизнь тысяч людей, здесь живущих.

Ученик Петра Великого, изъездивший по приказу императора всю Европу, образованнейший человек в России — он хотел здесь, в горах Пояса, в дикой стране, создать самую богатую из областей российских. Он не любил двор императрицы Анны с его интригами и душным этикетом.

А ведь он сам возводил ее на престол,— пять лет назад. Он тогда во главе партии шляхетства боролся с партией верховников, которые хотели ограничить самодержавную власть Анны. Его партия победила. Он был церемониймейстером при короновании императрицы.

Татищев сам сочинил для себя инструкцию при отъезде сюда. Анна подписала — и тем вручила ему большие права

Он отправился в горы Пояса — за две тысячи верст, куда конная почта скакала из Санкт-Петербурга не меньше месяца. Демидовы не ожидали встретить в нем такого опасного врага.

Первое знакомство и первые столкновения у них начались давно, еще в первый приезд Татищева, тогда капитана артиллерии.

Демидовым удалось тогда свалить противника. Оклеветанный, опальный, уехал Татищев в столицу оправдываться перед царем Петром,— и не оправдался.

Теперь, через двенадцать лет, он вернулся вельможей — действительным статским советником. Главный командир, вооруженный опытом и — это, может быть, всего важнее — инструкцией, которая совершенно подчиняла ему частных заводчиков.

Однако для полного торжества Татищеву необходимо сделать казенные заводы не менее прибыльными, чем частные. Только это могло упрочить его положение, уберечь от нечаянного каприза Барона. А все лучшие рудные места расхватаны, у Демидовых и рудознатцы, и литейщики куда лучше казенных. Предшественник Татищева, генерал де-Генин, был талантливый металлург и изобретатель, он многого добился, но чтобы сравняться с Демидовым и— и не мечтал.

И вот новая рудная гора… Teперь, пожалуй, можно будет помериться cилами с кем угодно.

Татищев обернулся к свите.

Группа горных офицеров старалась поднять большой обломок скалы, чтобы сбросить его вниз.

Блестя инструментами, проверял измерения шихтмейстер Раздеришин.

Один молодой офицер забавлялся тем, что прижимал к скале ногу, обутую в ботфорт с железными гвоздями. С усилием отдергивал и опять прижимал.

И все сразу оставили свои дела, ловили взгляд Татищева, ждали его слов.

Он сказал голосом человека, который никогда не ошибается:

— Господа, подлинно сия гора — сокровище из сокровищ. Во много лет рудокопам до дна не дойти. Здесь будет крушцовый завод — и, может быть, самый лучший из всех.

Все торжественно молчали.

— Ваше превосходительство, какая сила! — сказал молодой офицер, смущенный до красна тем, что главный командир видел его забаву. Теперь он хотел показать, что прекрасно понимает значительность минуты— и вообще он не развлекался. Это был научный опыт.

— А велика ли магнитная сила? — обратился Татищев к Хрущову. Татищев любил точность и не умел шутить.

— Есть камни, что привлекают тягости в половину своего веса и побольше,— ответил Хрущов.

Татищев направился к спуску, но остановился.

— На досуге надо будет придумать горе приличное звание,— сказал он задумчиво.

Что прикажете, ваше превосходительство? — не расслышал Хрущов.

— Для Бергколлегии в Петербург отправь, Андрей Федорович, отличный экземпляр.

А вот этот в лабораторию, ваше превосходительство, — Хрущов указал на глыбу, которую горные офицеры уже приподняли и раскачивали.

— Этот ? Ну пусть этот.

Черная глыба загрохотала вниз, ломая липовую поросль…

Когда Татищев уже перекинул ногу через седло, отправляясь в обратный путь, к нему подбежал Чумпин. Заговорил быстро, путал русские и родные слова, понять — ничего нельзя. Но по голосу и по лицу видно, что жалуется человек.

— Переведи, Куроедов,— приказал Татищев лесничему.

— Да он может по-русски, ваше превосходительство, только перетрусил шибко.

Чумпин жаловался, что его мало наградили. На полтора месяца он бросил промысел, водил лесничего по горам. За это достаточно тех денег, что ему дали. Но он указал гору. Кто даст ему ольн за прииск железной горы? Ему надо купить собаку и хороший топор, надо муки и котел… Уедет самый большой начальник. Уедет, забудет про Степана. Скоро зима. Русские зимой не показываются в этих краях. Сколько еще ждать манси обещанной награды?

Татищев терпеливо выслушал Чумпина. У него правило: с «инородцами» говорить мягко и поступать справедливо. Еще не дождавшись конца жалоб, он сделал знак секретарю Зорину. Тот подал ему кошелек.

Увидя это, еще один манси бросился к главному командиру. Яков Ватин схватил стремя татищевского седла и кричал:

— Ойка! Ойка! Я тоже указал русским железную гору. Это было в моей избе. Менги, ойка,— мы двое. Я давно крещен, Степанква зовусь. Я тоже хочу котел! И топор! И муки!

— Правду он говорит? — обратился Татищев к Чумпину.

— А!

— По ихнему «а» значит «да»,— перевел Куроедов.

— Так он тоже знал о руде?

— Атим, ойка. Никто не знал. Я один.

— «Атим» — значит «нет», ваше превосходительство.

— Слушай, Куроедов, разбери их. Порасспроси всех жителей, кто первый разыскал руду. И донеси мне в Катеринск. А пока, — Татищев протянул деньги Чумпину,— вот тебе.

Всадники тронулись и один за другим исчезли на повороте тропинки.

Чумпин отбежал в сторону, разжал кулаки, посмотрел на свое богатство.

Главный командир уральских и сибирских заводов дал ему два рубля.

Поздним вечером коляска Татищева приближалась к Екатеринбургской крепости. Впереди скакал верховой с фонарем.

Татищев думал: как назвать гору? Вопрос не праздный. Иногда удачное имя стоит находки самой горы. Аннинской — в честь императрицы? Но это слишком откровенная лесть. При том Аннинским недавно назвали завод с поселком при верхней плотине.

Надо такое слово, чтоб запомнилось при дворе. И чтоб сразу говорило о богатстве горы. Царицына гора? Похоже на Царицын луг, что-то домашнее.

— Магнитная?— Но так зовется демидовская гора у Шайтанки.

— Высокая?— Есть.

— Кушвинская?— А кто знает речонку Кушву?

— Вогульская?

— Богатая?

Татищев положил себе: придумать имя до приезда в крепость. Но вот уже стена, мост через ров, сонные улочки города… А имя так и не найдено.

На ужин Татищеву подали горячее молоко и ломтики черного хлеба ,— oн соблюдал умеренность в пище.

После ужина занимался делами.

Нашел в бумагах заказанные им сводки цен на железо. Схватился за карандашик, быстро стал подсчитывать. Выходило: два новых завода на Кушве дадут в год 50 тысяч рублей чистой прибыли. Изрядно,— когда все казенные заводы, вместе взятые, не приносили до сих пор больше 70—80 тысяч! Татищев пришел в хорошее настроение.

Больше делами заниматься не стал. Позвал камердинера, тот помог главному командиру раздеться и лечь в постель. Унес свечу.

Забылся на минуту, но мысли роились, теснили одна другую — мозг не хотел отдыхать. Сделал усилие: забыть обо всем, заснуть. Не удалось. Попробовал стариковский способ — шептать числа по порядку, но к числам присоединять слово «рублей», и они становились живыми, тревожными.

И тут, смешав все мысли, спутав все в голове, мелькнуло слово — одно слово. Татищев открыл глаза. Слово точно плавало в темноте, написанное фосфорными буквами: благодать.

— Благодать! — Вот оно, имя для рудной горы.

Крикнул камердинера, не пришел. Тогда Татищев сам, в шлафроке с кистями, шаркая туфлями, вышел в комнату камердинера, зажег свечу от ночника и с невольной завистью поглядел на cопевшего носом слугу.

За столом уселся основательно. Теперь бессонница не отпустит до утра. Стал писать черновик письма императрице. Длинный титул опустил — секретарь завтра вставит — писал о самом деле.

«Сего сентября, 5 числа ездил я сюда на реку Кушву и, приехав на утро 8 числа, осматривал. Оная гора есть высока, что кругом видать с нее верст 100 и более; руды в оной горе не тoй наружной, которая из гор вверх столбами торчит, но кругом в длину и поперек раскапывали и обрели, что всюду лежит сливная одним камнем в глубину. Для такого обстоятельства назвали мы оную гору — Благодать, ибо такое великое сокровище на счастие вашего величества по благодати божией открылось тем же и вашего величества имя в ней в бессмертность славиться имеет.»

Имя Анна означает по древне-еврейски «благодать». Такое название горы должно было понравиться при дворе.

В том же письме Татищев просил утверждения постройки двух заводов, приписки тысячи крестьянских дворов и чтобы всех ссыльных направляли бы из Руси ему для работ на новых стройках.

Кончив письмо, обдумывал, чем заниматься до утра. Для таких бессонных ночей было у него припасено несколько больших работ.

Из пачки «терпящих отлагательство» наугад вытянул бумагу. Оказалось прошение школьника Сунгурова об отпуске на поиски руд. И сразу заработала голова: «Нет рудознатцев. Тех двух демидовских придется скоро вернуть. У Гезе кончается контракт, он, кажется, больше не останется, уедет в Саксонию».

На обороте егорова прошения Татищев набросал указ Конторе горных дел, чтоб дали рудоиспытателю Гезе пятерых самых способных старших школьников, а рудоиспытатель учил бы их. За полгода выучить всему, что сам знает— распознаванию руд, исканию лозой и по наружным приметам, испытанию доброты руд и прочему.

Пересчитал, загибая пальцы, вычислил… «Сентябрь, октябрь… март». Вспомнил, что контракт Гезе кончается этим годом, и исправил: «Ученье кончить к 1 января 1736 года».

18. Мудрая наука Гезе

Только трех учеников согласился взять рудознатец Гезе и то после долгих споров, после того, как советник Хрущов показал ему контракт и пригрозил за неисполнение параграфа восемнадцатого задержать жалованье. В восемнадцатом параграфе говорилось, что каждый год Гезе обязуется обучать по одному русскому ученику, а Гезе до сих пор ни одного не выучил. Отговаривался тем, что нет школьников, знающих немецкий язык в совершенстве.

Против трехмесячного срока обучения рудознатец не возражал — все равно в январе ему уезжать. Но Хрущов намекнул: в конце-де ученья его ученикам будет испытание в комиссии, и Гезе принялся с такой яростью пичкать своих трех школьников горным художеством, что те свету не взвидели и жаловались на распухшие от обилия сведений головы.

Один из учеников был петербуржец Адольф фон-дер-Пален, долговязый, белоголовый юноша. Второй — сын иноземца-штейгера Симона Качки с казенного Полевского завода, смуглый как цыган, маленького роста, горбоносый, его взяли из немецкой школы. Третий— бывший арифметический ученик из солдатских детей Сунгуров Егор. Этот попал к рудознатцу только потому, что самый указ главного командира об ученьи был написан на прошении Егора.

Егору просто повезло, за то и не было человека счастливее его, если не считать Маремьяны. Жил он опять в Мельковке и каждое утро бегал в крепость на уроки.

С языком сделались так. Из всех троих один фон-дер-Пален свободно говорил по-немецки. Он и служил переводчиком для Качки, слабо понимавшего немецкую речь, и для Сунгурова, который по-немецки, что называется, ни в зуб толкнуть.

Занятия шли на квартире Гезе или в его лаборатории. Он показывал ученикам образцы минералов саксонских и уральских, заставлял твердить их названия и свойства. Потом взялись за руды —только одних железных существует восемь разных руд, а медных и того больше, совсем непохожих одна на другую: зеленая, синяя, красная, пестрая, колчеданная…

Как редкость, Гезе показал кусочек серебряной руды из Башкирии. Насчет золота подтвердил, что на Урале его не имеется и, верней всего, быть не может.

На доске мелом Гезе рисовал, как лежат руды в земле. Надо было запомнить разные фигуры — флецы, штокверки, эрцадеры…

Егор не отставал от своих товарищей в ученьи. Ему очень пригодились и опыт заводской работы и то, чему успел научиться от Дробинина. Вот только названия у саксонца дикие, ни на что не похожие. Дробинин говорил: «Песошный камень, горшечный камень, горновой, известной, точильный камень», и сразу было понятно, какой к чему. А тут зубри: глиммер, штейимарк, кварц, гемс, болусс…

В один погожий холодный день, около Покрова, рудознатец повел учеников в горы применяться к действию рудоискательной лозы.

Вышли из крепости по шарташской дороге. Рудознатец шагал впереди, он был не в духе. Ученики догадывались почему: вчера в конторе у него вышел крупный разговор о лошадях и повозке для загородных учебных вылазок. Давали ему одну лошадь, он не захотел. Сказал, что пешком лучше будет ходить.

Егор нес ящичек, обитый кожей,— тяжелый ящичек, хоть и ловко приспособленный для плеч на ремнях. Рудознатец не объяснил, что в ящике, но Егор не сомневался, что там знаменитая лоза, которая чудесным образом указывает места, где под землей лежат руды. Поэтому Егор выступал гордо и отказывался от помощи. Фон-дер-Пален нес лопат , а Качка каёлко.

Быстро дошли до села Шарташ. В Шарташе видели раскольничий праздник. Толпа пестро наряженных кержачек обступила поле около кладбища. На поле шли состязания: бородатые, стриженые в скобку кержаки, сняв полукафтанья, стреляли из луков в цель. В толпе горластым, сильно окающим говором обсуждали полет каждой стрелы.

Гезе вежливо приветствовал толпу, как всегда, по-своему: «Глюкауф». Ближние кержаки неспешно прикоснулись к картузам, глядя мимо немца. Женщины поклонились в пояс без всякого, впрочем, смущения или страха.

Прошли улицей села. В конце проулков, с правой стороны, виднелось большое озеро. Из труб изб струились сытые жирные запахи праздника.

За Шарташом прошли еще верст пять, а там Гезе свернул в лес. Должно быть, он не раз бывал здесь раньше — не колебался, не искал прохода, вел как по городу. И привел к каменистым холмам, поросшим диким малинником, жимолостью и корявым березнячком.

Егор с удовольствием снял с плеча ремни ящика. Рудознатец начал занятия. Прежде всего, он разослал учеников на сбор камней, а когда набрались груды разных каменьев, больших и малых, заставил распознавать их, вспоминать названия.

Потом Гезе вынул из кармана перочинный нож и срезал березовую ветку с развилиной. Ветку очистил от лишних сучков, так, что от комля расходились только два отростка — в виде недавн упраздненной ижицы.

— Es ist eine Wllnsehelruthe oder Bergruthe, unser Jnstrument, — сказал рудознатец и показал ветку каждому ученику.— Eine Person, die mit der Wunschelruthe geht und angibt, wo Mineralien, Erze, Wasser und so weiter sein sollen,— heist Ruthenganger.

— Фон-дер-Пален переводил:

— Волшебная вилка — ихний инструмент. А кто с ней по горам ходит, тому открывает минералы и прочее. Такая персона зовется лозоходец.

Гезе показал, как следует браться за лозу. Надо было взять за два конца перстами наизворот, а комель обратить кверху.

— Кверху держать,— повторял фон-дер-Пален за рудознатцем. — Перпендикулярно. Так, чтоб ладоньк лицу, а верхняя часть ладони к земле обращена была. И держать как можно крепче.

Несколько шагов прошелся Гезе сам и сразу же заставилходить учеников.

— Надо примечать то место, где лоза в руках подвинется и верхним концом к земле склонится. В таком месте заметку положить следует или колышек вбить. И так главное простирание жилы узнается.

Егор стиснул ветку изо всей силы — пальцам больно, и ходил старательно.

— Пусть свою лозу покажет,— шептал он фон-дер-Палену.—Что он нарошную-то нам изладил?

Когда все трое научились правильно держать лозу и ходить с ней, рудознатец заявил:

— Вот и все. Так и ищут, без всякого дальнего искусства. А то, что древние рудокопы о разных родах таких лоз суесловили— о горячей, об огненной, о скачущего верхней и нижней лозах, — то все пустые их выдумки. Лозу можно сделать дубовую, сосновую, из орешника или из другого дерева. Многие, напротив того, употребляют железную или медную проволоку или китовый ус — лишь бы на подобие лозы изобразить.

Сказав так, рудознатец нагреб в кучу сухих листьев и сел. Ящичек он поставил перед собой на камне и стал развязывать ремни. Ученики обступили его. Гезе приостановился, взглянул на учеников и что-то недовольно сказал.

— Говорит, урок окончен, можно отдохнуть,— перевел фон-дер-Пален.

Ученики в недоумении отошли. Уселись в стороне на горке и поглядывали искоса на немца с ящиком.

— А ведь ничему мы еще не научились,— сказал со вздохом Качка.— Вот выпусти нас одних в горы, разве что найдем. Даже как начать не знаем.

— Тверженье сплошь, — согласился и Сунгуров. — Мне по ночам все штокверки снятся, а в натуре ни одного не видал.

— И не надо,— беспечно заметил фон-дер-Пален. — Мне, то есть, не надо, не знаю, как вам. Я инженерный ученик, буду кончать ученье по механике.

— Ну, нет.— Егор стукнул каёлком по камню.— Я из него все высосу за три месяца. Пусть учит по-настоящему. Мне другого случая во всю жизнь не дождаться. Плохо вот, что немец он. Адька, учи меня по-вашему балакать.

— Языку научиться год надо, а Гезе через два месяца уедет. Да и когда учить-то? С утра до ночи «горное художество» долбим, а скоро еще пробирное прибавится.

— Ты самые главные слова только, чтоб я спрашивать мог, что мне надо.

Маленький Качка вдруг привстал, шею вытянул.

— Глядите, ребята,— открыл…

Все посмострели на рудознатца.

А тот откинул крышку ящика и доставал хлеб, яйца, ветчину, масло, фляжку с питьем. Все это раскладывал на белой салфетке. Вот ящичек и пуст— в нем ничего, кроме еды, не было.

Качка повалился на землю и прыскал, не в силах удержать смех. Пальцем тыкал в Сунгурова и ни слова не мог произнести, фон-дер-Пален тоже смеялся.

— Ты, Егор, значит, ему поесть тащил, надсажался. Вот так волшебная лоза!

— А ну вас,— отмахнулся Егор и сам затрясся от смеха.— Чур, не мне обратно ящик нести. Адька, как по-немецки «скотина»? Я ему хоть шопотом скажу.

На обратном пути Гезе спросил:

— Умеете вы теперь пользоваться рудоискательской лозой?

— Да, умеем.

— И на испытании ответите, как искать через лозу?

— Ответим.

— Ну, так запомните: на работе никогда не пользуйтесь лозой. Это будет потерянное время.

19. Вести о Дробинине

19. Вести о Дробинине

Егор торопился в лабораторию: с утра должны ехать на железный рудник, а вечером пробирные занятия, надо припасы химические проверить.

Опаздывал сейчас потому, что забежал на базар купить подошвенной кожи — сапоги с этими походами горели, как на огне.

Еще когда вперед бежал, видел толпу у края базара. Че -то она показалась необычной, да и плач как будто слышен из середины толпы. Тогда не задержался, пробежал мимо. А сейчас пробился плечом, наскоро взглянуть, в чем дело. Взглянул и ахнул: русые волосы, дуги бровей над удивленными навсегда глазами, детские плечи… Это же Лиза Дробинина на земле, растрепанная, жалкая, в грязной одежде, с непокрытой головой.

— Лизавета!— не помня себя, крикнул Егор и подскочил к ней.— Лизавета, откуда ты взялась? Что с тобой? Где Андрей?

Женщина в сером платке стала поднимать Лизавету.

— Знакомая тебе?— спросила она Егора. — Вот и ладно. Сказывают, со вчерашнего дня еще все бродит по базару да плачет. Так и замерзнуть недолго. Не здешняя она, что ли?

Егор не знал, что и делать.

В лабораторию нельзя опоздать— уедут. И такое дело. Где же Андрей?

— Веди домой, обогреть надо девку,— продолжала женщина в платке.

Махнул рукой Егор и повел Лизавету в Мельковку.

Дорогой пробовал расспрашивать, но Лизавета ничего не могла объяснить. Только дрожала всем телом да принималась плакать, когда Егор упоминал про Дробинина.

— Мама, кого я привел. Угадай,— сказал Егор матери.

— Кто такая?— с сомнением и не очень дружелюбно смотрела Маремьяна на отрепья девушки.

— Помнишь, про жену Дробинина рассказывал? Она и есть.

Этого было достаточно Маремьяне. Стала хлопотать около Лизаветы, приветила, как родную. Расспрашивала ласково и осторожно, но и ей ничего выведать не удалось.

— Напали худые люди. Андрея били,— только и сказала Лизавета.

Егор ушел в лабораторию.

Когда он вернулся поздно вечером, то тайна немного разъяснилась.

— Человек тебя ждет,— шепнула Маремьяна сыну в сенцах.— Зовут, сказывает, Дергачом, а по чо пришел, я не спрашивала. Тебя-де, надо.

В избе сидел незнакомый человек, тощий, с белым лицом — как трав, что под доскам и вырастает, и без одного уха.

— Здравствуй, милый человек,— обратился Дергач к Егору.— Ты ли Сунгуров будешь?

— Я.

— А я из тюрьмы здешней сегодня вышел. Колодник один мне наказывал непременно тебя найти. Знаешь ли Андрея Дробинина?

— Мама, слышишь? Вот где Андрей-то!

— Наказывал Андрей тебе сказать, что взяли его государевы воинские люди в прошлом месяце. Взяли вместе с женой. Головой скорбная у него жена-то, что ли. Вот о ней и просил Андрей. Пусть, говорит, узнает, где она и как она, и мне, Андрею, то есть, весточку передаст через арестантов, что милостыню собирают. А если ее из тюрьмы освободили, так велел ей помочь, а то сгинет, как дитя малое.

— Здесь уж жена его, у нас,— не вытерпела Маремьяна.— Спит, сердечная на печке.

— Ну-у? Как все ладно получается! Вот рад будет Андрей! Справедливый он, с совестью. Такому и в камере легко, только за жену и страдал все.

— А за что его взяли?

— Ничего не сказывал. Он много говорить не любит. Да не за худые, поди, дела. Есть безвинные в тюрьмах,— обнесут их зря и хватают. Много таких. Ну, спасибо вам за добрые вести, пойду я.

— Куда ночью-то,— враз сказали Егор и Маремьяна. Оставайся ночевать, не истеснотишь нас.

Дергач даже удивился.

— Вот вы какие. И черного отпуск не спрашиваете. Ухо мое видели?

Рассказал про свое несчастье, про блужданья по тюрьмам.

Сегодня он уж побывал в Оберберамте. Да, плохо его дело: генерала Генина нет, и проволочная фабрика закрыта, а старые мастера разбрелись кто куда. Не дают ему бумаги, придется долго хлопотать.

Кончилась беседа тем, что Маремьяна заказала Дергачу валенки для Егорушки.

— Вот,— сказала Маремьяна, укладываясь спать,— большая у нас семья стала. Бог дочку мне дал и хорошего человека не зря послал.

На другой день Егор с товарищами работал в лаборатории. Это была небольшая квадратная комната. У одной стены стояли три пробирные печки с ручными мехами для дутья. У другой стены — две тумбы с весами, пятифунтовыми, для грубого веса, и аптекарскими под стеклом для малых навесок.

Все трое делали опостылевшую им работу — пробу железной руды. Кажется, уж давно научились, все руды перепробовали— и сысертскую, и гороблагодатскую, и каменскую, а Гезе все не дает следующей работы —пробы медной руды. Егор подсыпал березовых углей в печку. Качка давил ручку мехов, подбавлял жару. Фон-дер-Пален взвешивал на аптекарских весах новую навеску толченой руды.

Пришел Гезе. Ученики поклонились и ждали, как он поздоровается: если скажет „глюкауф“— значит в добром настроении, если „гутента» — значит, злой и придирчивый.

Рудознатец сказал: „Глюкауф».

Работы учеников одобрил. Обещал с завтрашнего дня начать пробы медных руд.

— Пакет ему приносили из конторы. Адька, скажи,— напомнил Егор.

Фон-дер-Пален сказал. Добавил еще, что посыльный пакет оставить не захотел, просил рудознатца прийти за ним в Контору горных дел. Рудознатец, однако, сам не пошел, а послал фон-дер-Палена.

— На силу дали, в собственные, говорят, руки,— сказал фон-дер-Пален, вернувшись и вручив Гезе письмо и запечатанный сверток.

Немец читал записку и время от времени повторял: «О!.. О!.. О!..»

Потом распечатал сверток, вынул три серых камня. Нахмурившись, разглядывал, пробовал ногтем, нюхал.

— Убрать все,— перевел фон-дер-Пален его приказание.— Вымыть ступку, тигли, и зложницу. Будем делать пробу серебряной руды.

Ученики оживились. Это поинтереснее, чем железная.

— Откуда руда? Неужели здешняя? — спросил его Адольф.

Гезе ничего объяснять не стал. Сам отделил по кусочку от каждого камня, сам раздробил кусочки молотком и, отсыпав часть в ступку, велел Егору хорошенько истолочь.

Потом опять сам долго растирал в фарфоровой ступочке. Полученного порошка отвесил один золотник. Пять золотников пробирного свинцу смешал с бурой и все вместе высыпал в тигелек.

Тигелек поставил в печь, в самый жар, отметил время на часах и велел двадцать минут поддерживать наисильнейший огонь.

Через двадцать минут пододвинул тигелек поближе к устью печки, чтоб хватило наружным воздухом, а дутье уменьшил. Наконец, еще ненадолго поднял жар, выхватил щипцами тигелек из углей, постучал им по полу и опрокинул над изложницей.

— Теперь должно дать спокойно остыть. Получится веркблей —свинец со всем серебром, сколько его в руде было,— перевел фон-дер-Пален.

Крошечный слиточек Гезе проковал осторожно молотком. При этом шлак открошился. Гезе взял с полки белую толстостенную чашечку — до сих пор эта чашечка ни разу в ход не пускалась. Ученикам рудознатец как-то говорил, что чашечки сделаны из пепла овечьих костей.

Снова расплавил веркблей в белой чашечке и, заглянув в нее, сказал равнодушно:

— Кейн зильбер-эрц. Нур швейф.

— Что, что он говорит?

— Говорит, что это не серебряная руда, а пустой камень.

Заглянули в чашечку и ученики — там только налет серого порошка.

Гезе заставил всех троих проделать ту же пробу. Опять толкли, отвешивали, смешивали с бурой и свинцом. Когда тигли поставили в печь, рудознатец ушел. Сказал, что вернется через полчаса. Письмо и руду оставил валяться на подоконнике.

В первую же свободную минуту Егор раскрыл письмо — немецкие буквы.

— Адька, прочитай. Что это за руда? Я пока подую за тебя.

Фон-дер-Пален вытер пальцы.

— От Хрущова записка. Не пишет откуда руда. Просто: „Попробуйте, подлинно ли эти каменные куски серебро содержат…»

В это время явился гиттенфервальтер Зонов из Конторы горных дел — справиться, получил ли рудознатец сверток с камнями и идет ли проба.

— Уж и спробовали,— важно ответил Егор.— Разве такая серебряная руда бывает!

— Нет, ребята, вы не шутите. Пусть Гезе напишет рапорт за своей подписью и сам принесет в Контору. Знаете, что это за руда?— разбойника Юлы.

— Как Юлы? — Егор бросил ручки мехов.

— А вот так. Юла в тюрьме сидел, ему за разбои смертная казнь положена, а он с пытки закричал „слово и дело». Объявил главному командиру, что знает место серебряной руды. Его, честь честью, взяли за Контору горных дел, от пыток, от казни освободили. Послали команду за рудными образцам и,— их Юла хранил у какого-то осокинского рудоискателя.

— У Дробинина!— крикнул Егор и побелел.

— Не знаю. Только рудоискателя тоже взяли потому, что он, выходит, приют давал разбойнику и не доносил на него. Вот какие вы кусочки пробуете.

— Что же теперь им будет?

— Если куски подлинно руда и место богатое, то Юлу освободят или дадут вовсе легкое наказание. Так и везде объявлено. По всем базарам по-русски, по-татарски и еще по по-каковски-то читают, что если кто укажет в казну богатую руду, тому все прошлые вины простятся и еще награду дадут. Говорят, Юла потому и смел был, что припас от кого-то рудное место на крайний конец.

— А если не руда?— с ужасом спросил Егор.

— Тогда плохо их дело. Юлу и за разбой и за то, что зря «слово и дело» кричал, по всей строгости накажут. А рудоискателя того казнят за пристанодержательство.

— Еще не готова проба, господин Зонов, видите, плавим,— сказал Егор.— Не раньше вечера кончим, а рапорт Гезе сам принесет.

Только захлопнулась дверь за Зоновым, как Егор дрожащим голосом обратился к товарищам:

— Братцы, давайте пробовать со всем тщанием! Может, бедная очень, а все-таки руда. Нельзя дать Андрею Дробинину погибнуть.

И он рассказал товарищам все об Андрее.

— Надо так сделать,— предложил горячий Качка,— серебра немножко подбавить в руду. Спустить копейку в тигель.

Это предложение отвергли — Гезе все равно не надуешь. Он тогда пять раз сам пробу сделает.

Когда рудознатец вернулся в лабораторию, он подивился усердию, с каким работали его ученики. Фон-дер-Пален с общего согласия объяснил Гезе, что от результата их проб зависит жизнь двух человек.

— О!.. О!..— говорил Гезе, слушая рассказ.

Стал опять сам делать пробу. Для точности изменил немного способ: навески увеличил вдвое, вместо свинца взяли глету, буру прибавлял не сразу, а частями.

Все равно — в белой чашечке серебра не являлось.

Тогда Гезе принес кусок немецкой руды. „Из Верхнего Гарца“,— сказал фон-дер-Пален.— Тем же способом попробовал эту руду. Шарик серебра получился. А руда Юлы давала все тот же тусклый серый налет.

На восьмой пробе рудознатец остановился.

— Кейн зильбер-эрц,— повторил он строго, словно приговор произнес.

20. Чумпине вспомнили

20. Чумпине вспомнили

Среди зимы шел обоз на гору Благодать. Снег лежал глубокий — до самых засечек на деревьях, а их летом делали на уровне плеча. Люди протаптывали дорогу перед лошадьми. Обоз тянулся медленно.

Два молодых чиновника на лыжах побежали вперед. Дорога шла поперек горного склона, так что правая лыжа была немного выше левой.

Чиновники убежали далеко от обоза, когда первый из них, в красном полушубке, вдруг резко откинулся назад и сел между лыж, стараясь остановиться. Второй, в черном полушубке, налетел на первого, соскочил с лыж и провалился по пояс.

— Эх, ты!..— закричал он с веселым смехом,— туда же первым следом…— И голос его осекся: он понял, что испугало товарища.

Впересек дороги с горы мчался черный медведь. Он нырял, нелепо горбатясь и подкидывая задними лапами снег. На самой дороге звер перевернуло через голову, но он, не останавливаясь, выправился и кинулся дальше вниз, за ели.

На следу медведя показалась вторая фигура — охотник на лыжах.

Охотник скользил красиво и уверенно. В зубах веревочки от носков лыж — он правил поворотами шеи и ловко увертывался между деревьев. Руки заняты ружьем. Охотник готов был выстрелить каждую секунду, даже приложился было на бегу, когда медведь кувыркнулся. Но его самого тряхнуло на бугре, он взмахнул руками, выравниваясь,— и оба скрылись в ельнике.

— Ишь, прокляненный,— сказал чиновник в черном полушубке. Здесь медведи, дьяволы, и зимой не спят.

Он взобрался на лыжи и отряхнулся. Снизу долетел короткий стук выстрела.

— Положил! — вскрикнул чиновник, выпрямляясь.— Ну и ловко… А может, промахнулся?

— Это вогул, — заметил чиновник в красном полушубке. — Вогул не промахнется.

— Значит, свежует сейчас… Вставай, чего ты сидишь? Дальше надо…

— Нет, погоди. Я чего придумал. У вогула, поди, дорогие шкурки есть. Можно поживиться. Пойдем-ка к нему.

— А с чем? Даром он тебе отдаст?

— Даром. А то что бы за пожива!

— Сунься, когда у него кремневка. Сам говоришь, промахов у вогула не бывает.

— Вот в кремневке-то вся суть. Вогулам запрещено огневое оружье иметь. Мы даже обязаны отобрать. Сначала кремневку отберем — он в человека не выстрелит, не бойся,— а потом и насчет шкурок видно будет. Айда, что ли?.. Ну, чего думаешь? Обоз еще далеко.

— Ты, Ваня, хоть медведя ему оставь.

Больно красиво он за зверем летел.

Чиновники свернули с дороги, заскользили вниз верхом на палках. По глубокому следу легко нашли манси.

Он сидел на туше зверя и снимал шкуру. Кремневка лежала рядом на лыжах. При виде русских, манси перепугался так, что посерел.

— Пача, ойка, пача!— пробормотал он, вставая, и нож вывалился из руки в снег.

Чиновник в красном полушубке кинулся к ружью. Схватил его, сдул с полки порох, сунул товарищу.

— Держи.— И обратился к манси.— Ты что, плут, огненное оружье завел? А? Кто тебе позволил? Да я тебя засужу, нехристя поганого! В тюрьму! Что, что?

Но манси молчал и только чуть покачивался, опустив окровавленные руки. Хлоп! Хлоп! Две пощечины раздались в лесу.

— Ваня, не надо!— поморщился второй чиновник и отвернулся.

— Не мешай, так с ними и полагается… Где купил, сказывай! Молчишь? Ты знаешь, кто я? Я тебя могу… что угодно могу. Зверуй со стрелами — слова не скажу, а чтобы огненное оружие, то цыц и перецыц! Шкурки у тебя есть?

— Атим, ойка.— Манси отрицательно помотал головой.

— Вот я сам погляжу.

Чиновник полез к манси за пазуху и извлек несколько шкурок.

— А, еще врать! Мне врать?

Новая пара пощечин. Ограбленный охотник опус тился на снег: ноги у него подкосились.

— Это что, соболь или куница? Гриша, держи… Это векша? Не надо векши, на тебе, лови!

Беличью шкурку кинул на снег к манси.

— Ну, пошли. На первый раз, так и быть, прощаю. Но огненного оружия больше не смей покупать, это помнить, помнить и перепомнить! Если узнаю — в тюрьму! Как тебя звать?

— Чумпин.— Ответил манси.

— Как?— Чиновники переглянулись.

— Чумпин, ойка.

— А имя?

— Степан.

— Это ты гору Благодать сыскал?

— Я, ойка.

Чиновники опять переглянулись смущенные.

Манси поднялся. Из красных воспаленных глаз его текли слезы.

— Что же молчат , не сказывался,— раздраженно сказал чиновник. Тебя велено сыскать и послать в Екатеринбург.

— Ойка, ойка!— Чумпин бросился на колени, кланялся чиновникам, заливался слезами.

— Да нет! Чего ты напугался? Награда тебе вышла.

— Тебя деньги ждут, а ты от них бегаешь,— подхватил второй чиновник.— Иди смело, богатый будешь.

Чумпин недоверчиво смотрел то на одного, то на другого. А чиновники зашептались.

— Придется вернуть шкурки. Еще разболтает в правлении заводов.

— Жалко,— возились сколько!

— Хрущов дознается… за такое дело, знаешь…

— Да, знаю. Влопались мы зря! Ну, отдай. Нам кремневка останется, полтора рубля всегда стоит.— И чиновник в красном полушубке крикнул Чумпину:

— Эй, держи свою рухлядь! Да смотри, не пикни об этом в городе. Знаешь, кто я?.. Не знаешь?.. Ну и хорошо.

21. Следы на снегу исчезают

21. Следы на снегу исчезают

Чумпин обошел вокруг крепости, как зверь вокруг ловушки.

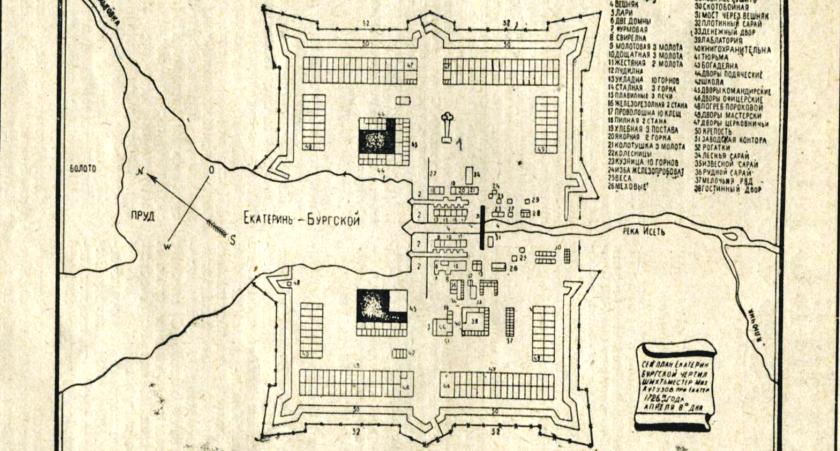

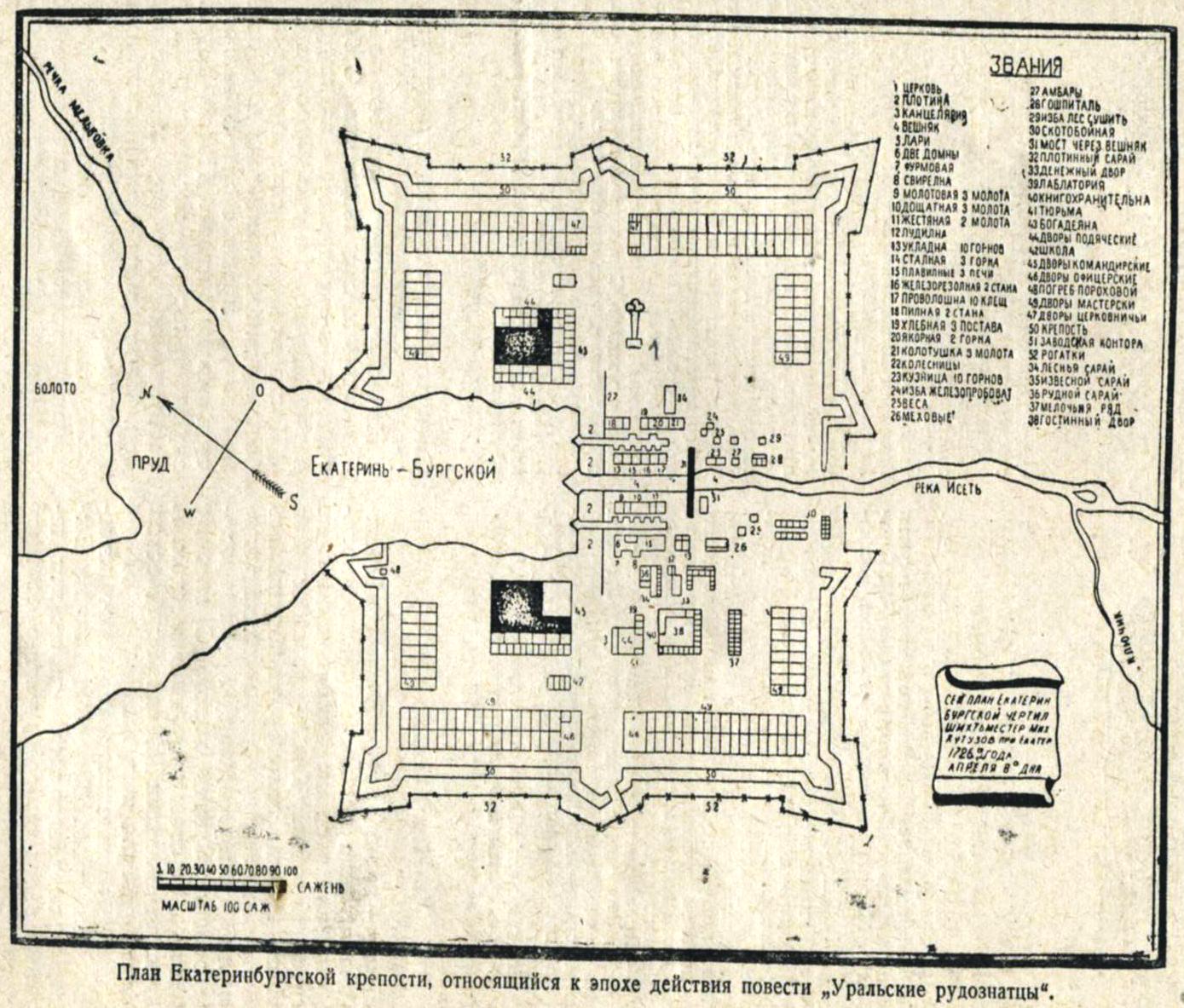

Ничего не видно за двухсаженными стенами. На пруду из снегу торчат острые колья рогаток. Пройти можно только через одни из трех ворот.

Подкатил к западным воротам, поднял лыжи на плечи. Конные, пешие проходили из крепости и в крепость. Целый обоз плетеных коробов с углем стоял у ворот, пережидая. Когда обоз тронулся, Чумпин пошел с ним и так вступил в крепость.

Непонятные звуки, незнакомые запахи неслись со всех сторон. Грохотало невидимое железо, из-под навеса вместе с искрами сыпались вперегонку разноголосые стуки. Люди кричали громко, как пьяные. Слишком много шума!

По главной улице Чумпин прошел весь город до восточных ворот. Они были открыты. Всех выпускали беспрепятственно.

Около одного большого дома — это был госпиталь — Чумпина затошнило. Уж очень отвратительные запахи. Как это русские жить здесь могут?

С лыжами на плечах бродил Чумпин по Торговой стороне. Спросить кого-нибудь о своем деле не решался — все казались очень занятыми.

Торговец в длинном до пят тулупе, стоявший около ободранных бычьих туш, помахал Чумпину варежкой.

— Манси, меха есть?

— Нету.

— Продал уж? В другой раз прямо ко мне неси. Запомни Митрия Рязанова.

Чумпин спросил, как найти самого главного командира.

— Самого главного?— торговец захохотал. А с полицмейстером и говорить не хочешь?

— Так велели.

— Ну, ищи самый большо й дом!

Чумпин послушно отправился искать самый большой дом. Заходил в дом Осокиных, в церковь, в казарму,— его выгоняли.

На плотине встретил другого манси и обрадовался. Этот нес на виду лисью шкурку и не казался испуганным шумом и многолюдством.

— Пача, юрт!

— Пача, пача, где изба главного командира?

— Ляпа — совсем близко. Вернись обратно и смотри налево, где много лошадей.

— Теперь найду. Плохие люди русские, люлькар-хум!

— Совсем плохие. Всегда хотят обмануть манси.

— Прощай, спасибо.

— Осемеуль!

Лыжи Чумпин очистил от снега и поставил у входа в правление. Поднялся по лестнице, подождал, когда откроется дверь и скользнул в дом. Не забыл осмотреть и попробовать дверь изнутри: захлопывается сама, но щеколды нет,— просто гиря на веревке тянет. Выйти легко в любую минуту.

Очень большой дом у командира! Еще и внутри десятки высоких норколей. В который итти?

Наугад пошел налево — вслед за первым попавшимся человеком. Попал в толпу. Сколько гостей! Но невеселые все и очень толкаются. Затискали Чумпина.

Придется еще спрашивать дорогу. Выбирал лицо подобрее, да то худо: у всех русских лица одинаковые. Только и можно различить—„ойка» ли, у которого борода и усы сбриты, а на голове белые лохмы, или „керсенин» с бородой.

У окна стоял один такой «керсенин». Шапка зажата меж колен. Левого уха нет. Он запихивал в деревянную коробочку бумагу, свернутую во много раз, и что-то приговаривал. Чумпин спросил его, где дадут деньги за прииск железной горы.

— Милый, не здесь… Етта контора судных и земских дел. Коли насчет горы, так иди в Контору горных дел, туда, через сени.

Пошел Чумпин, куда указали.

По дороге увидел и узнал Мосолова… Хотел к нему подойти. Тот, видать, тоже узнал Чумпина, поводил по нему жестким взглядом — и вдруг повернулся, исчез в дверях.

Чумпин вошел в большую палату, стоял, принюхиваясь к странным, отталкивающим запахам.

— Чумпин! Чумпин! Степан!— услышал он веселый мальчишеский голос. Сдернул шапку-совик с головы, искал кто зовет. И вдруг заулыбался радостно, все лицо в морщинки собрал: русский Сунгуров пробирался к нему в толпе.

— Здорово, Степан. За наградой? Я уж слышал. Это к бухгалтеру надо, я тебе покажу.

Из-за пазухи вытащил Чумпин кунью шкурку, встряхнул и протянул Сунгурову.

— Тебе, знакомый, тебе, юрт! Бери.

— Не надо, экой ты! Продай лучше на базаре. А про твое дело сейчас узнаю. Иди сюда, в сторонку. Подожди меня.

Через минуту вернулся.

— Занят бухгалтер, с лозоходцем расчет делает, уезжает лозоходец. Подождем еще. Как ласточка-то по-вашему — ченкри-кункри?

Оба смеялись. Чумпин все совал куницу в руки Егору, а тот отказывался.

— У меня тоже радость сегодня, Степан. Смотри,— развернул лист бумаги.— Вот что написано: «Аттестат или удостоинство». Я теперь рудоискатель. Этот самый лозоходец и учил меня, что уезжает-то. Вчера испытание нам было, теперь все подписали аттестат, только советника Хрущова жду. Он подпишет— и готово. Их кан минералиен унд ерце зухен. К тебе на Баранчу приеду, ты еще одну гору припаси.

Егор сверкал от радости и болтал, не заботясь, слушает ли его охотник.

У Чумпина болела голова. Взгляд Мосолова крепко запомнился. Не он ли так давит голову? Есть еще соболек за пазухой, надо подарить приказчик, пусть не глядит так.

— Идем, идем,— заторопил Сунгуров. — Бухгалтер свободен. Сюда, за мной.

Тащил охотника за руку.

— Господин Фланк, вот вогул Чумпин, которому награда назначена.

Немец бухгалтер переспросил фамилию и стал рыться в ящике. Достал бумагу, вслух прочел:

„Оному новокрещенному вогулу Чумпину выдать в поощрение двадцать рублей. Да и впредь, по усмотрению в выплавке обстоятельства тех руд, ему, Чумпину надлежащая заплата учинена будет.»

— Рихтик!— сказал Сунгуров. Получай, Степан, цванцик рублей.

Бухгалтер велел Чумпину расписаться, а тот понять не мог, что от него требуется.

— Он неграмотный, господин Фланк,— сказал Егор. Вогул ведь.

— Ну, так пусть хоть крест поставит.

— Кат-пос, — объяснил Егор охотнику. — Надо на бумаге кат-пос, тамгу сделать, вот как на березах ты делал.

— А-а,— понял Чумпин и вытащил нож. Кат-пос! Где?

Кругом них раздался хохот.

Бухгалтер спрятал бумагу.

— Пускай за него кто-нибудь распишется,— сказал он сердито.

— Нет, мы вот так,— нашелся Сунгуров.— Дай сюда руку, Степан.

И он намазал ему кончик пальца чернилами.

— Теперь тисни здесь… Во! Зэр гут!

На бумаге остался жирный отпечаток пальца. Бухгалтер удовлетворился.

Чумпину отсчитали порядочную кучку серебра. Он собрал его в кожаный мешочек и спрятал за одежду. Потом расстелил на столе перед бухгалтером пышную шкурку куницы.

— Убери,— крикнул бухгалтер.— На службе не принимаю.

— Спрячь скорей, Степан,— шепнул Сунгуров и потащил охотника к дверям.

— Ты ведь сегодня не уйдешь домой? Приходи ко мне ночевать в Мельковку. Ты один не найдешь, ну подожди в сенях. Я только Хрущова поймаю и вместе пойдем. Ладно?

— Омаст, омаст, юрт!— Чумпин со всем соглашался.

Однако, оставшись в сенях один, не стал ждать, а вышел на улицу.

В воздухе кружились медленные снежинки. Лыж у входа не было. Чумпин разыскал их на берегу пруда. Мальчишки катались на его лыжах с берега на лед. Чумпин подошел к пруду, долго смотрел на ребячьи забавы, жалостно усмехаясь, но отобрать не решался.

Когда мальчишкам надоело кататься, Чумпин подобрал лыжи и через восточные ворота вышел из крепости. Снег падал хлопьями.

Наступал зимний вечер.

Из крепости через западные ворота вылетела кошевка, запряженная резвым гнедым конем. В ней сидел шайтанский приказчик Мосолов.

Когда кошовка отъехала от крепости настолько, что за падающим снегом не стало видно бастионов, приказчик дернул кучера за кушак.

— Стой, Пуд!

Кучер натянул вожжи.

— Запомнил вогулича, что я тебе показывал?

— Да.

— Так вот. Я один до дому доеду. Ты вернись в крепость, у наших возьми лыжи, догони вогулича. Да скорей, пока след видно.

— Ну, догоню…

— Тебе все досказывать надо?.. Он сегодня получил награду. Большие деньги несет. Ну, о деньгах у нас с тобой никакого разговору не будет. А того вогулича чтобы больше никто не видал. Понял?

— Понял.

— Так хозяевам надо. Буду тебя выкупать, они эту услугу попомнят. Иди.

Мосолов подождал, пока кучер скрылся из виду, подобрал возжи и ударил коня. Снег брызнул из-под копыт.

Лыжный след вьется от крепости на север. Мимо кузниц на горке, мимо слободы Мельковки, в лес. След уже припорошен снегом.

Опытный глаз охотника разглядел бы, что по широкому следу обтянутых шкурой вогульских лыж прошли вторые лыжи, поуже.

В лесу, близ озера Шувакиш, лыжный след раздвоился, заметался…

А потом ровной полоской лег круто в сторону — налево, к Верхисетскому пруду. Это след одной пары лыж, тех, что поуже. Второго следа не было. Он кончился на истоптанной полянке в лесу.

Снег падал до полночи, засыпал полянку и все следы.

К утру приморозило, прояснило. Взошло солнце и холодным малиновым светом озарило Уральские горы и неподвижные леса, утонувшие в снегах.