Полдневное солнце стоит над степью. Ковыль до земли клонит свои душистые султаны. И под синим-синим куполом летят три медленные стрелы: три длиннохвостые сороки. Эх, хорошо!

— Виктор Степаныч,— говорю я своему спутнику.— И куда вы меня тащите? Птиц я люблю и зверей. Когда их нет кругом,— мне скука смертная, гроб.

— Ну -с — весело отвечает профессор— так ручаюсь, что под землей вы не помрете со скуки до самой смерти. Покажу вам там такое зверье, какое вам и не снилось. Нечего трусить. Идем!

Впереди перед нами двое рабочих поднимали короткие толстые бревна и опускали их в небольшую яму. Кругом степь да степь, как всюду под Челябинском — вперемежку с колками: березовыми рощицами.

— Одну минуту,— обратился Виктор Степаныч к рабочим:— Дайте спуститься.— И ногами вперед полез в черную яму. Его пестрая, рябчикового цвета кепка исчезла под землей.

Рабочие вопросительно смотрели на меня. Медлить было неловко: могли подумать, что я в самом деле со страху. Я стал на четвереньки задом к яме, нащупал ногой перекладину и стал осторожно спускаться вниз.

Яма оказалась, как труба. Шатучие перекладины висячей лесенки вздрагивали и качались подо мной. Я лез и думал:

— А ну сорвусь! Скольк о времени лететь вниз? Может, тут до самого центра земли дыра…

Но под ногами уже твердое — грунт. Площадочка. На ней в беспорядке — стоймя и лежа — короткие толстые бревна.

Глаза уже привыкли к полутьме. И вижу: в углу опять дыра и лесенка. Голос Виктора Степаныча оттуда, из черноты:

— Это называется — дудка. Сейчас колено и опять дудка. Давайте проворней.

— Дудки!— говорю я сердито.— Обезьяна я вам карабкаться по таким лестницам? Лезем назад, наверх,— и ведите меня к лифту.

Но тут сверху кричит рабочий:

— Спускать, что-ли?

— Стой, стой!— кричу я поспешно.— Мы еще тут, обождите.

Быстро запихиваю себя в дыру, спускаюсь, спускаюсь,— и вот, наконец, грунт.

Оказывается: черный корридор низкий, узкий. Брюзгливо горит в потолке электрическая лампочка, дальше еще и еще.

— Штрек,— объясняет Виктор Степаныч. — Мы в верхней, уже до конца выработанной лаве.

Глухо, как в бочке, отдают черные стены его слова и топот наших сапог по каменному полу. Нора и нора.

Сбоку в стене от норок — куда-то вниз.

— Сюда,— говорит Виктор Степаныч.

Я уж молчу: пусть ведет… В тартарары!

По узкой, сырой, скользкой норе сползаем вниз на собственных салазках. Уклон большой. Тьма кромешная. Снизу доносятся глухие удары, все нарастающий гул.

Вдруг мне так захотелось выпрямиться! Приподнялся на руках — и бац головой о камень!

Тоска могильная охватила меня. Отталкивался, полулежа, руками, скользил куда-то дальше и дальше вниз. Но уж не верил, что выберусь: внизу грохочущая тьма, как бездна.

Не знал уж, минуты ползем или часы Наконец, под ногами забрезжил свет.

Не знал уж, минуты ползем или часы Наконец, под ногами забрезжил свет.

Вслед за Виктором Степанычем я вывалился из норы в какую-то небольшую глухую комнатенку или, просто сказать, расширение норы.

Под низким — рукой достать— потолком горит единственная лампочка. В стене сбоку — ниша: забой. В забое лежит на спине чумазый человек. Равномерно бьет обушком над собой в потолок. Время от времени куски черного угля падают на е го вытянутые ноги.

Другой рабочий стоит в углу „комнаты», сгребает лопатой уголь, сталкивает его вниз: там продолжение норы. На нас — никакого внимания.

Снизу — грохот и тьма.

„Куда же мы дальше? «— тоскливо думаю я.

— Такое вот расширение,— учительным голосом говорит Виктор Степаныч,— называется печь. Шахта не вся еще механизирована. Это один из забоев, где уголь добывается простой мускульной силой. Отсюда начинается конвейер для спуска угля к вагонеткам. Дальше мы по нему полезем.

Человек с лопатой равнодушно предупреждает:

— Гляди, за провода не задень. Вдарит.

— А где они? Сверху, с боков?

— Разно…

Веселое дело! Того и гляди хватит током в руку или в голову .

Мы опять в норе. Чувствую себя еще хуже: выпрямиться по-прежнему нельзя, а тут еще пол под тобой ерзает, качается. Это жолобы не сильно, но беспрерывно движутся — взад-вперед, взад-вперед. Угольный щебень стряхивается с одного жолоба на другой, быстро ползет под уклон.

И еще эти провода! Где они? Не видно их в полутьме.

Перебираюсь с жолоба на жолоб. Это — как беспрерывная цепь санок с горы донизу. С санок на санки — все ниже и ниже — да так, что спины не выпрямить и локтя не отставить: провода ведь!

Вдруг снизу, издалека, голос Виктора Степаныча:

— Осторожно, смотрите! Самое опасное место!

И сейчас же стукаюсь лбом обо что-то деревянное. Кусочек угля падает мне на живот. Бессознательно хватаю этот кусочек и зачем-то пихаю в карман.

Но провода-то где же, провода?

Светлее. Видны бревенчатые рамы — крепи, подпирающие потолок. Как ребра на скелете змеи. Несколько обломков торчит с потолка. Об один из них я и стукнулся лбом.

А проводов все не видно.

Да чорт с ними: не убьет же током.

Ну, вот и следующая печь. Встаю на ноги рядом с Виктором Степанычем и достаю из кармана кусок угля.

Виктор Степаныч бесцеремонно выхватывает уголь из моих рук.

— Это вы откуда взяли? Смотрите, это же водоросль, настоящая ископаемая водоросль.

И правда: на тусклой поверхности угля виден отпечаток растения: стебелек, листья по бокам.

И в увлечении Виктор Степаныч переносится за миллионы лет назад — в Юрский период истории земли. И бородатый забойщик, опустив обушек, с удивлением слушает страстный рассказ профессора.

Мгновенно, как в кино, слетает прочь потолок над нашими головами: толща в десятки метров угля, горных пород, почвы…

Вдали на западе встает каменная спина Урала. Кругом вырастает лес невиданных деревьев. Вот хвощ — колено в колено — толщиной в несколько обхватов, высотой с многоэтажный дом. Вот папоротник, как пальма веером в высоте раскинул свои кудрявые, пышные листья.

А сами мы погружаемся на дно озера.

Водоросли кругом — точь в точь такие, как та, что отпечаталась на моем кусочке угля.

Водоросли растут и умирают, на их месте вырастают новые и в свой срок умирают, падают на дно, истлевают, превращаются в ил.

Ила все больше и больше. Он доходит нам до колен, до груди, до плеч и покрывает с головой.

Тысячелетиями метр за метром растет на дне озера толща сгнивающих водорослей — ил.

А с севера медленно-медленно на нас надвигается море. В сотни ли тысяч лет, в миллионы ли, но оно прокатывается над нашими головами, и на западе берег его — Урал.

Гигантские хищные ящеры плавают в этом страшном море и зубастые акулы. Трупы их падают на дно, тела истлевают в илу.

Всей страшной тяжестью своей море давит на дно, прессует ил.

Но и море не вечно. Море отходит и сохнет.

Миллионы лет…

И вот над нашими головами выходит наружу ил. Равнодушный ветер заносит его песком. Урал, разрушаясь, заваливает его своими каменными отбросами.

Миллионы лет…

Суша кругом.

И над нашими головами вырастает другая трава, другой лес — все больше и больше похожий на наш теперешний. Бродят звероподобные люди. Бродят клыкастые мамонты, мохнатые носороги.

Проносится каменный век, век бронзовый и железный. Но десятки тысяч лет еще люди не знают, что здесь, в глубине, под ногами у них.

И вот мы стоим в шахте, вырытой машинами, и держим в руке кусочек каменного угля — почерневшего, окаменевшего в веках ила,— случайно сохранивший на себе отпечаток водоросли, росшей миллионы лет назад в водах юрского моря.

— А если выпадет счастье,— заканчивает Виктор Степаныч — можем найти и акульи зубы: бывает, попадаются они здесь, в буром челябинском угле. Ну, пошли дальше.

Забойщик поднимает свой обушек, а мы ныряем в грохочущую нору.

Долго спускаемся,— и мне уж кажется не на конвейере, а на «машине времени», и не вглубь земли, а в темную толщу тысячелетий. И когда впереди расширилась нора и стало светлей, — я увидал перед собой странное чудовище: блеснула длинная, зубастая голова пилы-рыбы, а за ней тело, только не рыбье тело: холодный, плоский панцырь большой черепахи.

Виктор Степаныч стал на него обеими ногами, деловито пояснил:

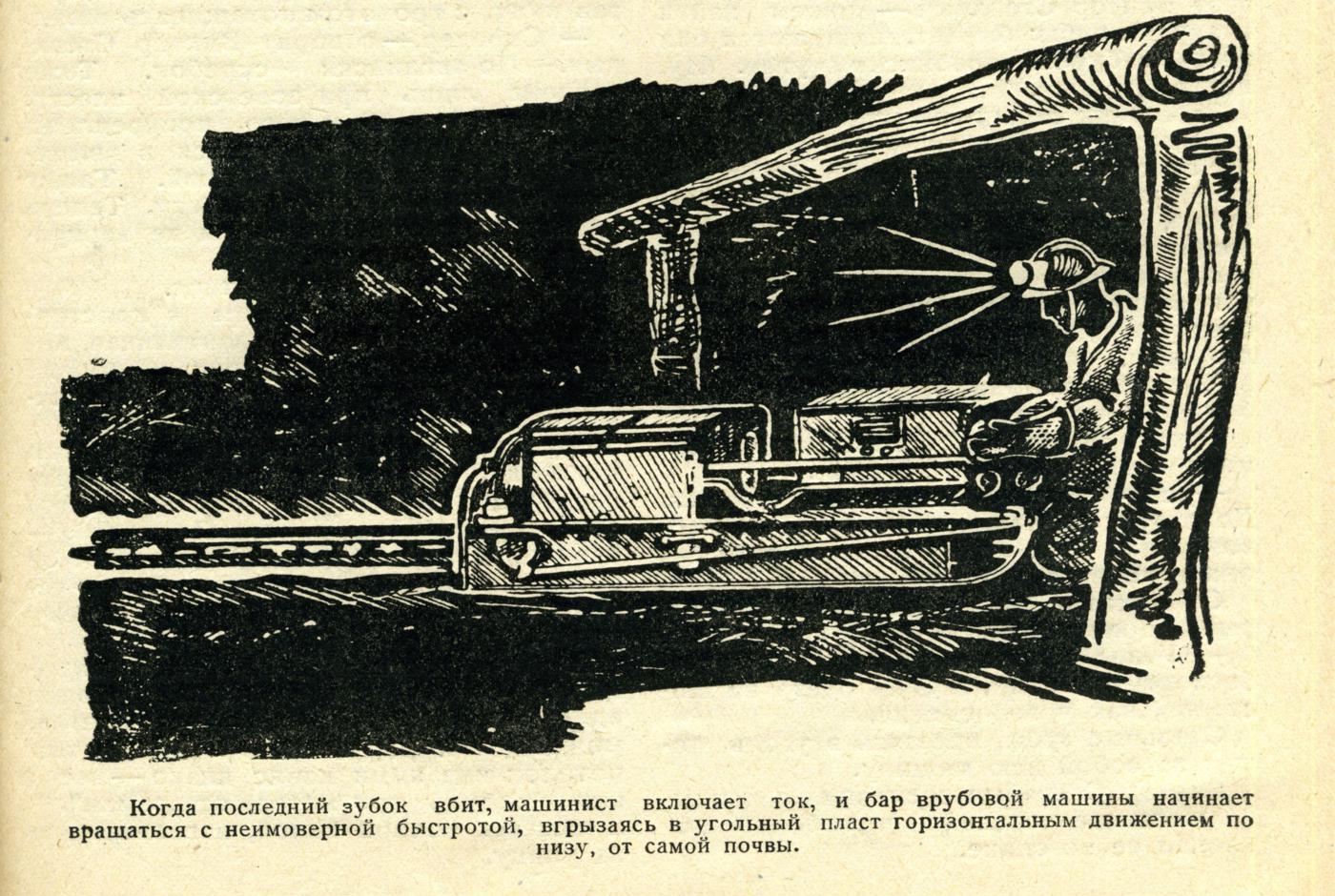

— Это тяжелая врубовая машина. Действует электричеством или сжатым воздухом. Вот этими самыми зубьями она врубается в породу, в уголь.

Он показал на узкую го лов у пилы-рыбы, приставленную сбоку к черепахе.

Он показал на узкую го лов у пилы-рыбы, приставленную сбоку к черепахе.

— У нее режущие зубы укреплены на бесконечной цепи, а цепь одета на шестерни, как у велосипеда. Стальные зубы, врезаясь в уголь, тащат за собой всю машину.

Виктор Степаныч соскочил с панцыря железной черепахи и любовно похлопал ее по спине.

— Я особенно люблю это животное. И не только потому, что оно заменяет десятки рабочих с обушками, а потому, главное, что оно спасает этих рабочих от большого риска. Бывало, лежат шахтеры в забоях — того и гляди подрубленный уголь всей массой рухнет на них и погребет под собой. Так и случалось нередко в дореволюционное время. Врубовая же машина, въедаясь в угольную стену, идет теперь впереди человека. Она принимает удар на себя. Это хорошее животное…

Мы отправились дальше и скоро попали на поперечный штрек. Сюда конвейер ссыпает свой уголь . Куча черной блестящей щебенки растет на глазах.

Виктор Степаныч остановился. Я хочу пройти дальше, но он схватывает меня за рукав, тянет назад. И вдруг вижу: слева из темноты по поперечному штреку лезет мимо меня железная морда с открытой беззубой пастью.

Она скользит вверх по куче угольного щебня, с нее вниз. Остановилась, перевернулась— и вдруг с лязгом бросилась на кучу, опрокинула ее в себя, в свою широко разинутую пасть и, срезав кучу, с грохотом потащилась назад.

— Скрепер,— говорит Виктор Степаныч.— По-английски — скребок. Тоже введена лишь при советской власти. Спереди и сзади у него прикреплены стальные канаты. Приводится в движение электрической лебедкой. Тащит угля сразу на целую вагонетку. Теперь проходите скорей, пока он не вернулся за новой порцией.

Мы продолжаем спускаться.

И вот, наконец, выходим в просторный квершлаг. Это горизонтальная выработка, проведенная по пустой породе вкрест простирания пласта от рудничного двора, где подъемная машина.

Это уж не слепая нора, по каким мы лазали, и не коридор. Это .подземная улица. По одну сторону ее тянутся рельсы — железная дорога. По другую — тротуар для пешеходов. Правда, он не залит асфальтом и немощен. Три — четыре человека могут итти по нему рядом.

Электрические бледные лампочки крошечными уличными фонарями уходят вдаль — может быть на полкилометра, может быть, на километр. И черный потолок над ними навис низко — всего каких-нибудь три метра от «земли», — и кажется ночной тьмой, навалившейся на улицу.

Здесь много людей. Каталя возятся над опрокинутой вагонеткой. Проходит бригада забойщиков. Они похожи на рыбаков: на них поблескивает непромокаемая одежда, резиновые сапоги, круглополые кожаные зюйдвестки. У каждого в руке шахтерская лампочка — фонарик.

Проходит инженер с двумя рабочими, проходят работницы с лопатами. Они пересмеиваются и одна из них весело и бойко затягивает песню.

Мы идем все дальше и дальше по квершлагу, встречаем все новых людей. И, глядя на прохожих, то веселых, то озабоченных, я совсем забываю, что над нами добрых 70 метров тяжелой земли. Мне начинает казаться, что я в каком-то фантастическом городе, где вечная тьма и слепые стены домов — по краям улиц. И я убеждаюсь лишний раз в том, что советские люди тут такие же, как и везде. Они спокойно делают свое дело и под землей.

Но я замечаю вместе с тем, что сам уже не страдаю от этой тьмы, чуть раздвинутой крошечными фонариками.

Мы идем по ночной улице — и вот начинается дождь. Он льет перед нами с низких-низких черных „небес“ и мы входим в него, как под душ. Крупные капли беспрестанно барабанят по нашим кепкам, блестят лужи под ногами, в лужах отражаются огоньки.

— Вечный дождь тут,— говорит Виктор Степаныч.— Пусть там, наверху, светит солнце или пусть вьюга, сорокаградусный мороз, все замерло — тут льет дождь. Подпочвенные воды сочатся. Вообра…

Вдруг мгновенно потухли все лампочки-фонари. Мгновенно настала полнейшая тьма.

В жизни своей никогда я не испытал такой тьмы. Не может на земле быть такая тьма. В ней сразу утонули все звуки, вся жизнь, весь мир.

Что это: катастрофа, конец, смерть? Мы заживо погребены?

Я открыл глаза.

Свет. Фонарики горят, поблескивают лужи, капают капли, грохочет железо.

Навстречу нам с обушками на плечах идут спокойные забойщики. И Виктор Степаныч говорит, как будто продолжая начатый разговор.

— …дается световой сигнал. Смена рабочих.

Неужели тьма длилась одно мгновенье? Неужели всего один миг?

Мне кажется — прошла жизнь.

Квершлаг перешел в коренной штрек начались забои.

— Как вам нравится эта змея? — спрашивает Виктор Степаныч.

По полу, по лужам ползет, изгибаясь и подпрыгивая, бесконечно длинная серая змея — резиновый шланг.

Толстую железную голову ее крепко держит за уши забойщик. В яростной злобе железная голова змеи с молниеносной быстротой выбрасывает, прячет и опять выбрасывает прямое стальное жало: „гвоздит» им в черную стену.

Брызгами летит из-под него уголь.

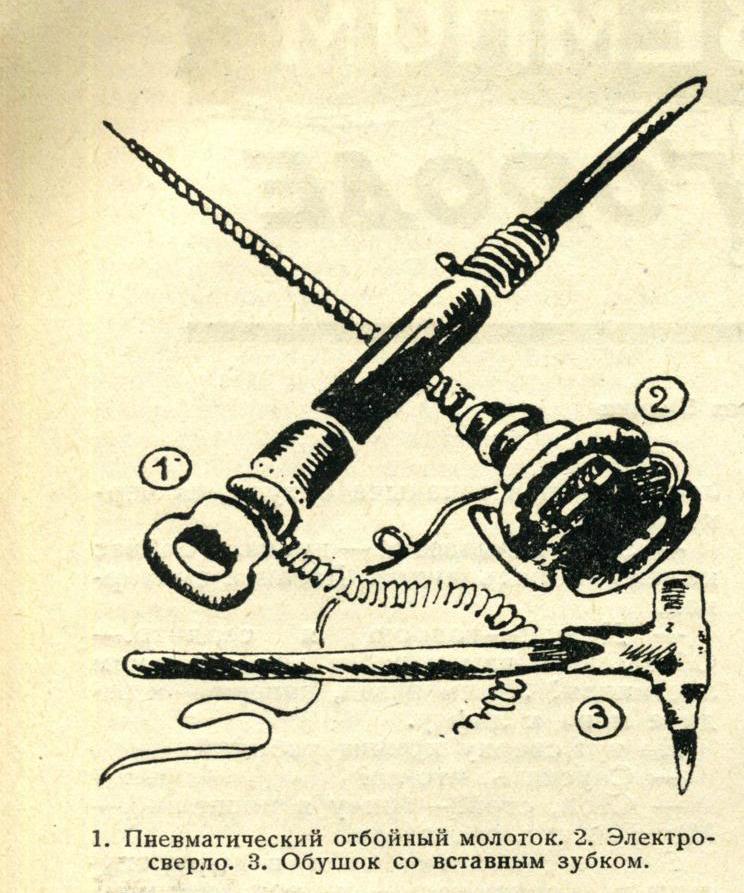

— Отбойный молоток. Вот еще одно советское нововведение! Действует сжатым воздухом. Резиновый шланг — воздухопровод к нему.

— Все это очень интересно,— говорю я.— Но ведь вы обещали показать мне и живых зверей?

— Покажу, покажу, все покажу. Да вот они и сами.

Он показал вперед по штреку.

Оттуда приближался маленький поезд. Впереди шла лошадь, тащила за собой пять вагонеток, полных угля. За ней еще лошадь с вагонетками и еще. В передних вагонетках лежали коногоны. Лошади шли медленно, низко-низко опустив голову . Трудно было сказать, какой они масти: угольная пыль превратила рыжий цвет в бурый, серый — в черный, белый — в грязно-серый.

Когда они приблизились к нам, я хотел отвернуться. Я знал, что в шахтах дореволюционного времени, годами без солнца, лошади слепли, и поэтому не хотел увидеть ужасные немые глаза животных…

Но первая же из лошадей встряхнула головой и глянула на меня.

— Зрячая!— удивился я.

— Ну да,— сказал Виктор Степаныч.— У нас они не теряют зрения, как прежде, потому что работают в три смены, по восемь часов. Остальные шестнадцать они проводят наверху, на дневной поверхности. Вообще, лошадь в шахте — это пережиток старины. Мы всюду сейчас, как в Губахе и в Кизеле, вводим под землей электровозы и механизируем все трудовые процессы.

— Смотрите,— сказал я.— Как та вот, гривастая, идет: видно, еле тянет.

— Это Манька-то?— встрепенулся коногон и повернулся к нам лицом.— Она нарочно надувается. Хитрющая, подлюга! Попробуй ей лишнюю вагонетку прицепи. Полагается пять, она знает. Повернет голову , смотрит и считает. Как начнешь прицеплять шестую, сейчас заворчит, головой замотает, копытами бьет. Она счет знает, право слово, знает. В обиду себя не даст, вре-ешь!

Поезд прошел, и мы направились дальше.

Поезд прошел, и мы направились дальше.

— Вот еще тут по вашей части,— сказал Виктор Степаныч.

На стене, немного повыше моих колен, висела клетка с канарейкой. Другая клетка стояла под ней на полу. В ней копошились две розохвостые белые мышки. Рядом горела на земле шахтерская лампа.

— Свинство!— рассердился я.— Что еще здесь за любители канареек и белых мышей? За что лишили животных солнечного тепла и света? Да еще и повесили так низко.

— Вы ошибаетесь,— возразил Виктор Степаныч.— Канарейка и мыши здесь на государственной службе.

— О, самая ответственная, самая тонкая и опасная служба!— продолжал он, поймав мой недоуменный взгляд.

„Дело в том, что здешние бурые угли опасны самовозгоранием. Никакого эффекта, никаких громоподобных взрывов от неосторожно-зажженной спички, как в тех шахтах, где скопляется гремучий газ. Но не менее страшная вещь.

„При самовозгорании уголь выделяет смертоносные газы: окись углерода, углекислоту, метан. Первым делом — окись углерода, угар. Это ужасный и самый коварный газ, газ невидимка: без запаха, без вкуса, без цвета. Как его обнаружить? А обнаружить надо сразу же, а то будет поздно: он задушит шахтеров, вспыхнет пожар.

„Из всех животных канарейка оказалась наиболее чувствительной к окиси углерода. Едва в воздухе начинает примешиваться этот газ, канарейка дает знать об опасности поднятием лапок вверх. Попросту сказать— дохнет.

„За ней неотступно следят. Только она упадет, сейчас бьют тревогу.

„Окись углерода течет на небольшой высоте: от колен до пояса. Поэтому и клетка с канарейкой висит так низко.

„А еще ниже, у самого пола, идет тяжелая углекислота. И вот подите-ж: кошка малочувствительна к ней, а мыши чуют сразу. Начинают метаться и дохнут. И лампа, поставленная на пол, тухнет.

„Ну, налюбовались? Идем дальше».

Но я не сразу оторвал глаза от этой нахохленной грязно-желтой птички, от невеселых белых мышат.

Эти живые инструменты человеческой хитрой техники поразили меня.

Виктор Степаныч показал мне еще машинную камеру. Там, у электрической лебедки, сидит женщина — молодая работница. Ежеминутно звонит телефон, она слушает и сама в телефон дает распоряжения по лавам.

Были мы и в приемном покое. За толстой, плотной дверью небольшая чистая комнатка. Досчатый пол. Тепло и сухо. Койка у стены, носилки. В углу лекпом,— тоже молодая женщина.

Удивляюсь я подземным работницам. Мысль о том, что у них над головами каменная кровля в миллионы тонн весом, нисколько их не беспокоит. Они работают спокойно, удивительно спокойно. И ни одна из них не запачкает в угле светлых своих волос или лицо.

Побывали мы и в подземной столовой. Это большое помещение, целый зал. Посередине — столы. На них тарелки с хлебом, ножи и ложки. Все чисто, опрятно, как в любой хорошей надземной столовой.

— Ну вот,— говорит Виктор Степаныч,— теперь нам осталось побывать только в нижней лаве. Там самые трудные и опасные забои: сколько раз уж начинался пожар. Пошли!

Я иду за ним. И вдруг два, три, четыре быстрых зверька выкатываются из темного угла, прошмыгнули по нашим ногам.

— Чортовы крысы!— ругается Виктор Степаныч. И здесь от них нет спасенья.

А я обрадовался им, как родным: вот, наконец, первый зверек, сам по своей воле забравшийся сюда. Канарейку, белых мышей в клетках притащил человек, покорных лошадей спустил сюда человек. А эти сами. Они ничего не боятся, и куда проникает человек, проникают за ним и крысы.

Я уважаю серую крысу. Я напишу о них целую книжку— о голохвостых врагах человека, достойных врагах.

— Полноте вы, с вашими крысами,— говорит Виктор Степаныч.— Гляньте-ка лучше, кто идет нам навстречу. Мы идем по штреку гуськом: обочина для пешеходов тут очень узка. Рядом грохочет конвейер.

Поднимаю глаза и вижу:

Навстречу идет собака. Собака на полторы сотни метров под землей,— что за нелепость! Уж не кажется ли мне? Да нет, правильно — собака. Довольно крупный пес, дворняга и, видимо, с примесью английского сеттера. Масти невообразимой: как мокрица.

Идет с деловым видом, не смотрит по сторонам, словно все ему здесь хорошо известно.

Я останавливаюсь: нам не разойтись на узкой обочине для пешеходов — или псу или мне надо стать на конвейер.

Пес предупреждает меня. Он шагает на движущиеся жолобы, осторожно укрепляется на них всеми четырьмя и трясется на месте, пока мы проходим мимо. Потом опять спрыгивает на „тротуар» и шагает дальше.

От удивленья я все стою на месте и гляжу ему вслед.

— Это что же такое?

— Это,— отвечает Виктор Степаныч,— это собака. А вы думали крыса? А если хотите, так даже не собака, а бригадир Джек— начальник над двумя бригадами. Идемте за ним.

Джек сворачивает в боковой ход, осторожно переступает подпрыгивающие на земле шланги-змеи.

Мы за ним.

— Здорово, здорово, товарищ командир!— весело здороваются с собакой, молодые забойщики.— Так-что все в порядке и прогульщиков нет! Джек снисходительно помахивает хвостом. Он внимательно поглядывает на каждого из рабочих. Потом три раза оборачивается вокруг себя и ложится.

— Дьявол-собака,— смеется белозубый молодой забойщик.— Чуть штаны мне вчера не порвал. Я забыл, что он тут, схватился закурить. А он как зарычит, как прянет на меня. Я и цыгарку выронил.

Рассказывая, забойщик бросил работать.

Джек сейчас же залаял отрывисто-сердито.

— Видал? Минутки не даст отдохнуть. Ладно, ладно, товарищ бригадир, не ругайся. Не строжись.

Я забросал забойщика вопросами: откуда взялся этот пес? Как попал сюда? Давно ли здесь? Кто его обучил? Где хозяин?

И забойщик рассказал нам историю о бригадире Джеке.

Года три назад работал в этой шахте один старый забойщик. Его сделали бригадиром над двумя бригадами. Рабочие были все молодые. Старику трудно приходилось: бегать из забоя в забой, подтягивать, за всеми присматривать. У него был пес, этот вот самый Джек.. Ходил с ним на охоту в часы отдыха. Старик и приспособил его в помощники. Стал брать с собой под землю.

Один неисправный забойщик не взлюбил Джека и решил его убить. Он взял с собой под землю кусок вареного мяса. Когда бригадир ушел в другой забой, парень стал звать пса, манить за собой. Хотел стукнуть его обушком по голове и потом завалить углем. По том позвать хозяина и сказать, что собаку убил неожиданно обвалившийся уголь .

А Джек присел вдруг, поднял морду кверху и заскулил. Сидит и воет, как над покойником.

Парень зовет его, мясо сует. Джек нейдет.

Прибежал бригадир. Он сразу понял, в чем дело. Поставил свою лампочку на пол. Огонь сейчас же потух.

— Смирно!— закричал бригадир.— Слушай меня — и спокойно.

Забойщики почувствовали, что дело серьезно и замолкли.

— Видали?— продолжал старик.— Лампа потухла. Джек воет потому, что пошел газ. Он всех задушит насмерть, если не будете меня слушать. Бери струмент. За мной! Джек не выдаст!

Пес уже пошел вправо по штреку— в другую сторону от квершлага и рудничного двора. Бригадир побежал за ним. Забойщики колебались одно мгновенье: всем хотелось бежать прямо к рудничному двору, к подъемной машине, скорей умчаться наверх от смертоносного газа.

Но бригадиру подчинились. Все бросились за ним. Все, кроме одного — того парня, что взялся пристукнуть Джека. Этот побежал в противоположную сторону— прямо к лифту.

Боковым ходом и параллельным штреком Джек вывел бригады к лифту. Дали сигнал тревоги. Благополучно поднялись наверх, на дневную поверхность все, кто был в шахте. А тот парень погиб.

Дело объясняется просто. Джек инстинктом нашел правильное направление: от газа можно успеть спастись, только идя против тока воздуха. В шахте работают вентиляторы. Они гонят по штрекам струю воздуха в определенном направлении. Вытягивают воздух наверх. Все, бежавшие за Джеком, быстро выскочили из газа. Парень, побежавший в обратную сторону, двигался в направлении распространения газа — и задохся. После этого случая все рабочие полюбили Джека.

Хозяин-бригадир давно перевелся из этой шахты в другую, а Джек остался. Рабочие теперь спокойны. Знают: если случится беда, Джек предупредит. Теперь сами себя называют — „Джековы бригады».

— Хороший человек — собака,— любовно закончил забойщик.— Сурьезный.

Виктор Степаныч вынул часы.

— Ну-с, нам пора, иначе сегодня не попадем на охоту .

— Да подождите,— отмахиваюсь я.— Надо же как следует поглядеть на эту чудо-собаку.

Виктор Степаныч рассмеялся.

— Ага, задело за живое! Даже охотой не сманить из-под земли. Значит, не так-то уж скучно здесь? Пошли, пошли! — торопил Виктор Степаныч.— На самом деле пропустим зорьку.

А я и забыл, что там, на земле, горит солнце, что время близится к вечеру.

Виктор Степаныч повел меня квершлагом прямо к рудничному двору, к „шахтному вокзалу».

К лифту с лязгом и грохотом подходил конный поезд. Коногон соскочил с передней вагонетки. Перед самым лифтом ловко скинул крюк сбруи с кольца на передней стенке вагонетки.

Лошадь без команды свернула в проход между лифтом и стеной. Раскатившиеся вагонетки с углем по рельсам въехали в клеть, вытолкнули стоявшие там две порожние вагонетки и остановились.

Дежурная у лифта работница задвинула дверцу клети и дала два звонка на эстакаду, наверх. Клеть дрогнула, покачнулась — и плавно пошла вверх, в темную дыру. Дежурная сняла трубку телефона.

— Эстакад? Примите уголь , спустите клеть для подъема двух товарищей. Да, да. Живей давай!

Прошло несколько минут, пока вернулась клеть. Лязгнула дверца. Мы с Виктором Степанычем вошли в клеть. Дежурная дала пять звонков подряд и через короткий промежуток — еще три. Пол закачался у меня под ногами. Словно кто-то схватил меня за пятки и начал тихонько поднимать от земли.

Конечно, мне не раз приходилось в городах подниматься в лифте на верхние этажи. Там мгновенная тьма сменяется светом, мелькают этажи. Здесь — тьма и тьма. Поскрипывают тросы— стальные канаты. Клеть качается и трещит. Стен не видно, не видно лица соседа, не видно, с какой быстротой поднимаемся. Да и поднимаемся ли вообще? Может быть, давно неподвижно висим в темном колодце над пропастью.

Конечно, мне не раз приходилось в городах подниматься в лифте на верхние этажи. Там мгновенная тьма сменяется светом, мелькают этажи. Здесь — тьма и тьма. Поскрипывают тросы— стальные канаты. Клеть качается и трещит. Стен не видно, не видно лица соседа, не видно, с какой быстротой поднимаемся. Да и поднимаемся ли вообще? Может быть, давно неподвижно висим в темном колодце над пропастью.

И только растет, все усиливается странный густой, певучий звук. Что это? Звук непохож на грохот железных машин, непохож ни на один из глухих шумов там, внизу.

Словно кто-то поет, нечеловечески огромная глотка.

Светает.

Все стало видно.

Живой солнечный свет!

Вот чьи-то ноги на уровне моих глаз. Пояс. Лицо.

А непонятный звук все гремит, как песня, как гимн.

Стоп!

Мы вышли из клети. Мы под крышей.

Выходим. Степь. Какая масса света! А этот звук,— я не узнал его. Ведь это же ветер. Как чудно он поет. И как легко дышится.

Шагаю по веселой траве — и ни за что не поверишь, что там, на сотню метров под моими ногами,— подземный город: улицы, железные дороги, гремят машины, бодро работают люди, что я шагаю высоко над их головами, что крысы там и канарейка и собака.