Или история о том, как выполнить программу на сто двадцать процентов, путешествуя на раритетах

Двигайте, ребята!

«Москвич» и «запорожец» когда-то были народными машинами. Сейчас – крутой эксклюзив и ретро. Наши «москвич-401» и «запорожец-965» от состояния металлолома до техосмотра в ГАИ довёл один мастер – преподаватель технических дисциплин Екатеринбургского политехникума (сварка, слесарка, кузнечное дело) – Быков Александр Петрович.

На каждую машину по три года работы. Я – в подсобных рабочих – ключи подавал, краску размешивал, Дубовые деревяшки строгал и клеил: пороги и бампера у «москвича», приборная панель и накладки на колпаках. Кузова железные, не жестяные. Москвичёвский – 1951 года выпуска, запорожевский – 1962. «Начинка» внутренняя у «москвича»: двигатель и ходовая от 412 модели, у «запорожца» – от уазика. Вот такие гибриды.

Идею сделать небольшое путешествие по Уралу поддержал Максим Юрьевич Фирсов – главный редактор «Уральского следопыта». Но, чтобы поездка была со смыслом, сказал: «Двигайте, ребята на север Пермского края, повстречайтесь с местными краеведами, собирателями и хранителями уральской старины. Любопытные моменты современной жизни журналу тоже интересны».

Саша Быков и я – за рулём. Штурман и гид по Пермскому краю – Витя Нелюбин: Он в Чердыни жил в детском доме, учился в Ярославле, работал в Соликамске, сейчас живёт в Перми, работает промышленным альпинистом на объектах по всему Уралу. Специализируется на ремонте и реставрации культовых сооружений. Турист-водник, глазастый фотограф, и коммуникабельный и компанейский мужик, знаток уральского Прикамья.

Новое в Невьянске и ночёвка у Пудовкина

Лето, июль. Поехали. Приблизительная протяжённость маршрута – 1500 километров. Это без учёта «радиалок».

Первая остановка как раз с ответвлением от основного маршрута – Невьянск. Наклонная башня и музейный комплекс в Невьянске, конечно, на слуху и активно посещаем и много мы о нём знаем. Много, да не всё: сотрудники музея нам показали материал историка В.И. Байдина «О местонахождении тайного сереброплавильного завода А.Н. Демидова», правда, не в виде брошюры, а пока в «ксероксном» исполнении.

Ещё для меня новое: «Чествование Невьянской башни». А музейные работники и администрация города готовились к двадцать второму такому празднику. Не знал. Стыдно, Анатолий Палыч, надо быть в курсе таких событий.

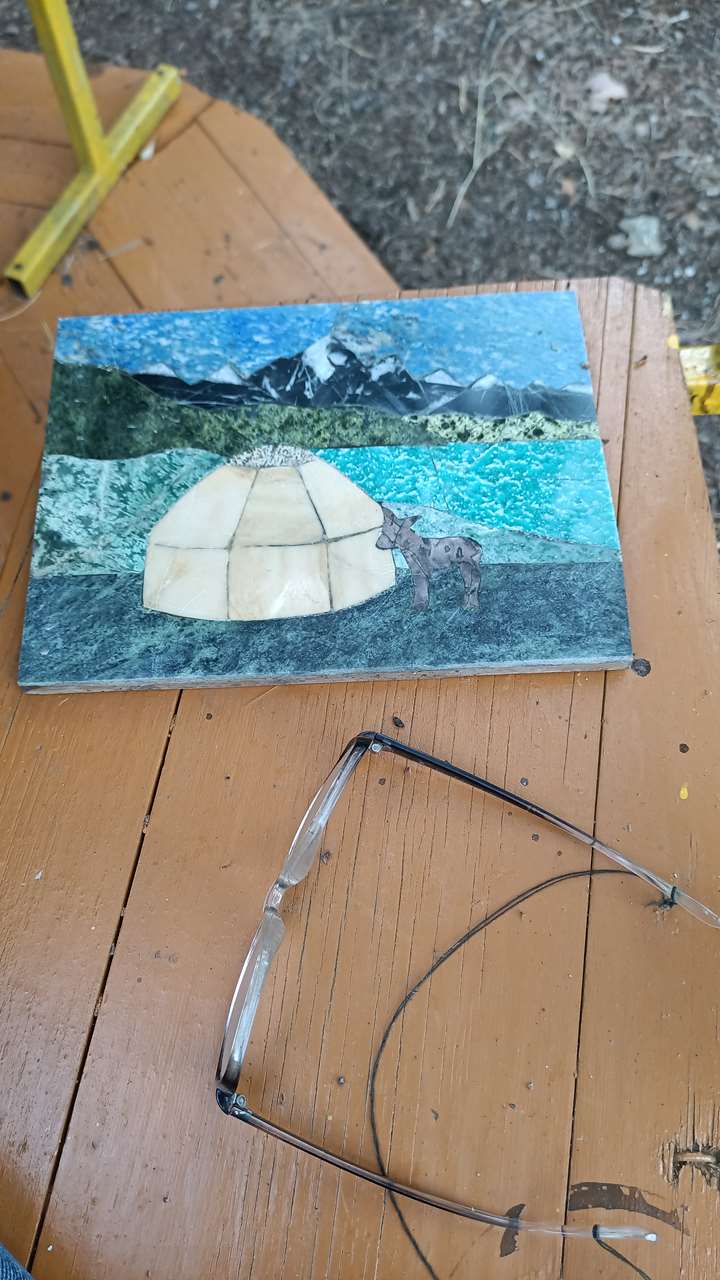

Остановка с ночёвкой – в Нижней Туре у Александра Егоровича Пудовкина, знатока уральских камней, преподавателя местного геологоразведочного техникума, камнереза-художника, автора многих живописных картин из уральского камня.

Пудовкин в студенческие годы, потом будучи геологом, исходил Урал и Среднюю Азию вдоль и поперёк и теперь, будучи ещё и замечательным рассказчиком, до поздней ночи развлекал нас историями из бродячей жизни геологов. Доступно и красочно открывал нам пласт за пластом тайны земных недр. И про земную кору, и про мантию, и про тектонические сдвиги, про вулканы и лавы, граниты и кальциты, золото, платину.

Отличная лекция с показом горных образцов. Не зря его дом студенты и практиканты называют «выходной университет»: по выходным и праздникам группами собираются у Александра Егоровича и «добирают» знаний, кому хочется знать больше, чем получили в техникуме. Во дворе – две «малухи», там и ночуют, где и мы ночевали.

Деревней «не пахнет»

До Нижнего Тагила по Серовскому тракту рядом с дорогой селений нет, за Тагилом дорога проходит через посёлки или близко от них. Вид деревень и небольших селений за прошедшие 10–15 лет изменился. Чище стало. Старья и хлама во дворах и огородах поубавилось. Новые цветные крыши появились, теплицы, тарелки сотовой связи, машины у ворот. А деревней «не пахнет»: скотины во дворах да и в поле мало, очень мало, пару коров и бычка вдалеке видели, а лошади ни одной. Да, жизнь меняется. Деревни превращаются в дачные посёлки, да и то хорошо – дома и земля не заброшены.

А Александр Егорович Пудовкин нам так сказал: «Коровы, лошади? Есть лошади! Орловские рысаки!» Наутро мы в десяти минутах от Туры, возле Лесного, в гостях у Бызова Бориса Геннадьевича. Борису 78 лет, бодрый, подтянутый «лошадник» со стажем. Скачки, бега, ипподром в Висиме, конные соревнования и российские, и международные (призовые кубки из Франции в домашнем музейчике), племенное коневодство, заготовка сена, фуража, ветеринарные дела – тяжело, но тащит, как породистый битюг. Стихи пишет. Песни его в интернете. Находите, слушайте. Дом на опушке леса, выгон, конюшня, лошади в денниках, каждая – со спортивной историей, а историк – Борис Бызов, уральский конюх с орловскими рысаками.

Лесной человек

Путь дальше – на запад, в город Чусовой к Диме Фетисову, «чусовскому егерю» – как мы его зовём. Машины оставили у дома Николая Стоянова, давнишнего приятеля Димы, который нас уже ждал. С рюкзаками под дождичком через три увала по правому берегу Чусовой, узкой тропинкой три километра до дома «егеря».

Как положено по уральской традиции: крытый двор, под крышей травы сохнут, на стенах косы, грабли, одежда зимняя, в углу у окна лежанка и полки с книгами, светильник старинный. На деревянных крюках железные доспехи рыцарские, меч двуручный, заготовки для бубнов и барабанов. Сынишки Слава и Родя на полянке за ручьём, оба босиком между ульями землянику собирают. Крепкие, загорелые, самостоятельные. Лепота!

Лесной человек Дима Фетисов мужик рукастый… какой «мужик»?.. с виду и сорока нет, молодой ещё, а знает и умеет много. Дом в порядке, пчёлы роятся, трава вокруг скошена. Облачение для русских витязей ладит, шкуры выделывает для наручей, щитов и барабанов с бубнами. Иван-чай нас научил собирать и ферментировать. Бывал в Индии и Непале, занимается йогой, изучает индийскую философию и говорит, что россияне, тесно связанные с природой, живут по схожим законам и общественным правилам.

Туристы-сплавщики с Чусовой заезжают, ночуют в старом доме, рубленом ещё отцом Димы, под гитары и индийский барабан поют не всегда туристские песни до утра. И чай из иван-чая. Родительский старый дом Дима не стал разбирать и не жалеет. Теперь в нём лесная гостиница для друзей-туристов.

Если с умом и добром…

Город Чусовой весь на горках, крутые улицы, крутые переулки, летом ездить не просто, а зимой каково? Местные водители поневоле мастера экстремального класса. Город чистый, аккуратный.

А вот на реке Чусовой непорядок. Я про туристов на реке. От селений, что выше по Чусовой, из Горнозаводска на Койве и дальше (Мартьяново, Коуровка) и ближе стартуют туристы-водники «самодеятельные» и «организованные» на байдарках, лодках, катамаранах, плотах. Кто с вёслами, кто с мотором, а то и с двумя, летают на водомёте и с воздушным винтом. Катамараны чаще надувные четырёх- и восьмиместные. Плоты самых разных конструкций на 10–20 человек и надувные, и жёсткие – на пенопласте разных сортов с палубой и бортами, с надстройками и парусами – фантазии конструкторов безграничны.

Это всё хорошо, а какой «непорядок»? Мусорный и звуковой. Туризм – дело хорошее, если с умом и добром. Но если свой мусор на берегу оставляешь – ты не турист. А ещё мусор – акустический. На плотах часто бензиновый генератор или ёмкий аккумулятор и колонки на сотни ватт. Соревнования между плотами – кто громче. Днём и ночью. В будни и праздники. С весны и до осени. Зверь дикий от берегов ушёл. А местным жителям куда деваться? Ну да, граждане-туристы отдыхают, им весело. Вот такая песня с берегов Чусовой.

Пермяки общупали

Ну а наш маршрут теперь на север. На Соликамск, Чердынь, Ныроб. Дорога – асфальт, узковата, правда, по одной полосе туда и обратно. Машин идёт много, в основном легковые и фуры. Лесовозов не видел. Странно, лесной край, наверняка лес валят, а на чём перевозят? На месте перерабатывают? Вопрос…

Наша крейсерская скорость восемьдесят километров в час, поэтому постоянно нас обгоняли. С легковыми просто – обогнала и ушла. Фура идёт на обгон: сбавляю скорость, сдвигаюсь вправо. Пусть обходит – он на работе, ему быстрее надо.

Наши машины редкие, заметные, постоянно приветствуют, а обгоняющие ещё и притормаживают и фотографируют: будь бдителен, чтобы не столкнуться. Где-то в районе Чердыни колонна из семи машин нас вообще остановила – давайте пообщаемся. Давайте, затем и едем. Пермяки, съезженная компания автотуристов, путешествуют часто и далеко. Автоманы. Ну как проскочить мимо таких раритетов? Фото снаружи, фас и профиль, а что под капотом, а панель приборов? А ходовая? Облазили, общупали, остались довольны. Ну и хорошо. Счастливого пути по ровной дороге.

Заехали не зря

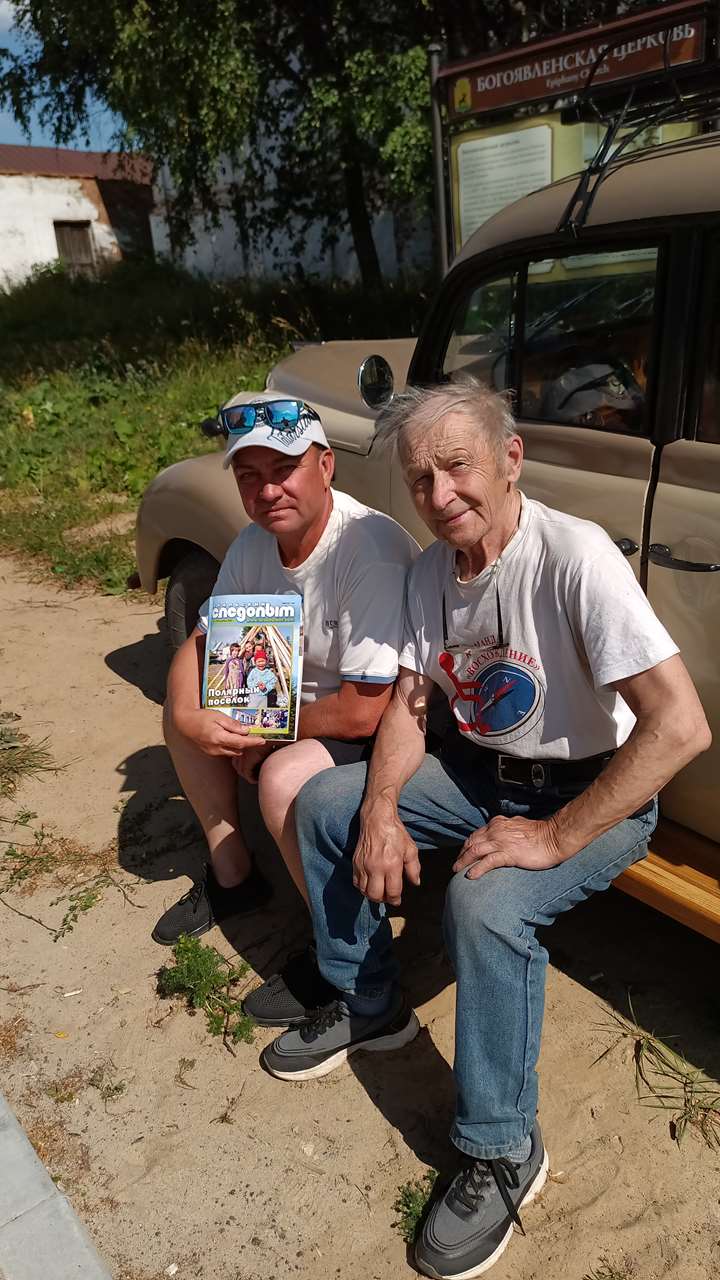

Редакция «Следопыта» предоставила три десятка журналов для подарков фанатам издания. Удивление и радость – журнал до сих пор выходит в бумажном варианте?! Один экземпляр уехал аж в Светлоград Ставропольского края.

Витя Нелюбин предложил заехать в «Каменный город». Между Шумихинским и Усьвой есть хребет Рудянский. Представьте скалы Чёртового Городища рядом с Семью братьями, повторённые много-много раз. Каменный лабиринт из скальных массивов самой разнообразной формы на площади в несколько квадратных километров. Буйство природной фантазии.

Доступность к ним великолепная: машины оставляете на бесплатной стоянке возле асфальтовой дороги и по деревянному настилу-тротуару через лес полтора километра прямо к «городу».

Пермское министерство природных ресурсов вложилось солидно, построив такой «проспект» через болотины и буреломы. По пути – информационные щиты, скамейки, а перед самыми скалами ряд киосков с сувенирами и горячим чаем. Из достижений цивилизации только генератор урчит: 220 вольт подаёт для зарядки телефонов и электрочайника. Народ – и стар, и млад. И хорошо, впечатления от «города» покруче, чем от какого-нибудь заморского парка развлечений. Не зря заехали, спасибо Вите.

А вот и Храмовый комплекс в Соликамске. На площади перед «объектом» ряды легковых машин с номерами разных регионов России и экскурсионные автобусы с флажками разных областей. Сохранность соборов, башен, купеческих домов и резиденций воеводства впечатляет. Мастерство наших зодчих и ремесленников удивляет фантазией и выдумкой в украшении каменных добротных долговечных построек.

На боковой улочке – здание музейного фонда. Вдоль фасада на стульях и скамейках – ряды домотканых полотен. Не холсты мерные, а одёжа женская прошлых веков.

– Что, распродажа?

– Нельзя трогать! Отойдите!

– Щ-щ-щас!

Разговорились, помирились. Оказывается, сотрудницы фонда достали из сундуков и шкафов хранилищ экспонаты из текстиля на ежегодное проветривание, благо солнышко сегодня и ветерок. Заодно посмотреть, не посекла ли платяная моль, жучки и червячки вредоносные, удалить пыль и паутину.

Так положено: необходимо все музейные экспонаты, особенно в хранилищах фонда, регулярно проветривать, просматривать на предмет плесени, ржавчины, гниения и окисления. Отбирать предметы для реставрации, научных исследований, передачи на временные экспозиции в другие музеи и свои тематические выставки. Вот мы и попали на такую процедуру. Нам повезло. Не проскочили мимо.

Так положено: необходимо все музейные экспонаты, особенно в хранилищах фонда, регулярно проветривать, просматривать на предмет плесени, ржавчины, гниения и окисления. Отбирать предметы для реставрации, научных исследований, передачи на временные экспозиции в другие музеи и свои тематические выставки. Вот мы и попали на такую процедуру. Нам повезло. Не проскочили мимо.

Семейное фото на память

На выезде из Соликамска возле автомастерской – ряд старых авто. Что такое? Заехали, встали рядом. «Победы», «волги», «газики», даже «москвич–401» в щебёнку врастает, почему-то чёрный, а вот «запорожца» пока нет. Своего не отдадим. Подошли хозяева автосервиса, само собой – про машины и их железную судьбу. Кстати, о железе: ржавеют ведь.

– Пробовали закрывать тентами, не только ржавеют, но и гниют до последней резинки. Для постройки ангара ждём разрешения от администрации города на отвод земли – мотивации мало, надо экземпляров «стариков» больше, вот собираем, – объясняют хозяева.

Почему стоят у дороги? Чтоб больше людей видело, глядишь, ещё что-нибудь подвезут. А процесс восстановления идёт. У главного входа – «ГАЗ–69» пятидесятых годов выпуска в отличном состоянии, на городских праздниках он с ветеранами, флагами и знамёнами во главе колонны. Завели, подъехали к нашим «бегунам», сделали семейное фото на память.

Хозяева – азербайджанцы, приросли на пермской земле, с местными не конфликтуют, ведут себя примерно – кругом чистота, в общественных мероприятиях участвуют, заканчивают благоустройство городской зоны отдыха на ближайшем пруду. Что ж, похвально. Распрощались добрыми приятелями, обещали дружить семьями.

На Чердыни

В районе Чердыни рядом с оживлённой трассой – памятник разгильдяйству: в конце зимы после вырубки просеки шли трассовики-трубоукладчики. Экскаватор по мерзлоте продвигался, копал свою траншею, да кто-то не проверил толщину промерзания верхнего слоя болотной жижи, экскаватор и ушёл под воду. Скоро август, а «иностранец» и поныне в российском болоте.

И ещё в Чердынском районе событие интересное произошло, но другого свойства: традиционный в Пермском крае этноландшафтный фестиваль. На поляну размером километр на километр съезжаются пять-шесть тысяч туристов и любителей и знатоков уральской старины, хранителей обычаев, традиций и ремёсел Урала и Прикамья.

Ремесленники показывают свои изделия, проводят мастер-классы, этнографы водят хороводы и «играют» свадьбы и народные обряды. Историки-реконструкторы устраивают поединки на мечах, туристы соревнуются в походном мастерстве, поют под гитару.

В деревне Покча два памятных момента для нас: увидели несколько хорошо сохранившихся деревянных дома XIX века с ажурной резьбой на наличниках и карнизах и познакомились с Петровой Ириной Николаевной, школьным преподавателем и приёмной мамой детдомовских ребятишек. С радостью приняла от нас любимый с детства «Следопыт», тут же определилась с будущими авторами журнала. Есть у неё друзья и знакомые краеведы, собиратели старины уральской. Вот только с огородами управятся и примутся за литературное творчество. Подождём.

Подкова на счастье, блогерши и «зыркало»

Городок Усолье на берегу Камы. Комплекс «Владение Строгановых». Говорят, что почти все здания сохранились, идёт реставрация некоторых, но туристам есть что посмотреть в уже отреставрированных объектах.

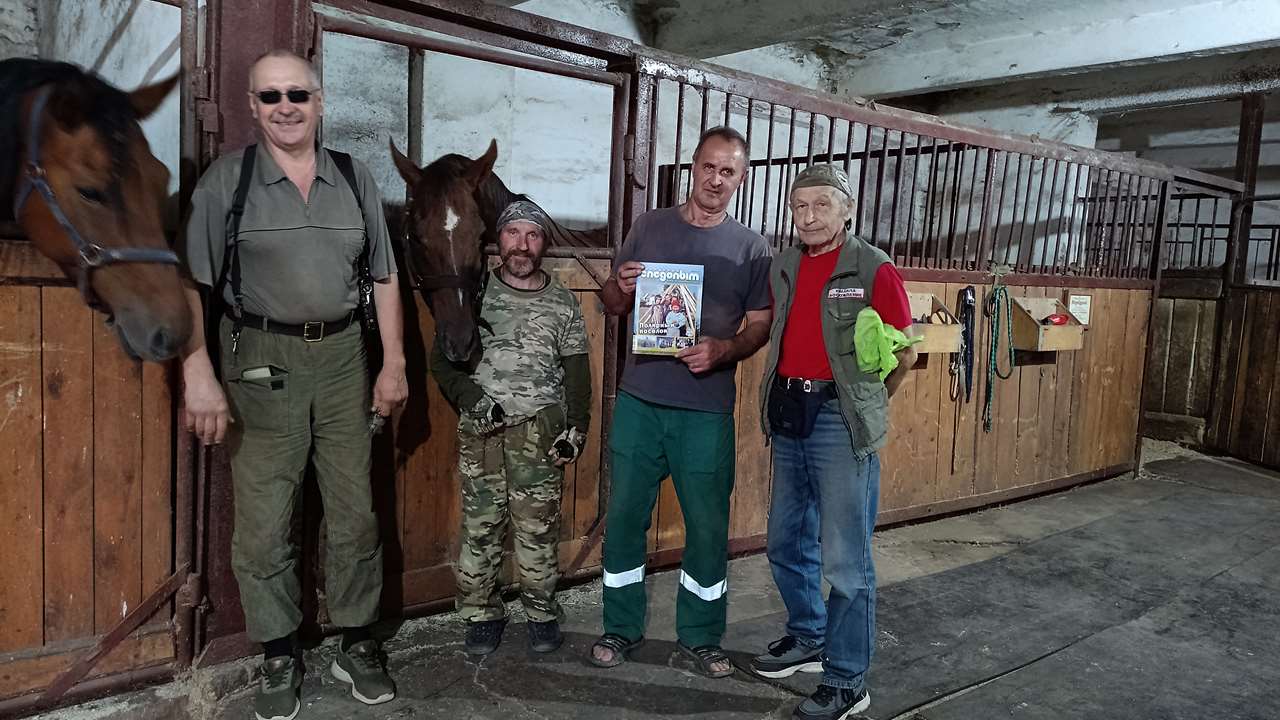

А для нас снова особый объект: конюшня (любим мы лошадей, на нас зверь и бежит). И снова орловские рысаки. Конюшня просторная, лошади ухоженные, сытые. Сами себе зарабатывают на овёс и баранки – лошадиное лакомство. Зарабатывают благодаря туристам.

Старший конюх Пьянков Сергей Реомирович. Отец его не иностранец. Реомир – «Революция освободит Мир». В 20-х годах ХХ века была такая мода давать детям революционно-пролетарские имена: Сталина, Трорак (Троцкий разрушит капитализм), Лепар (Ленин, партия, революция), Нинел (Ленин наоборот, есть у меня знакомая Елена Нинеловна).

Сергею Реомировичу понравились наши «лошади». Подарил нам подкову на счастье. И ему со всей его командой – удачи!

В селе Вильгорт четыре подружки-блогерши уговорили нас задержаться для фотосессии. Не нас фотографировать, а себя на фоне «москвича» и деревенских ворот. Показ мод и реклама в сайте знакомств «в одном стакане». Ладно. Нам не жалко. Вообще снимков наших авто на всём маршруте – везде и постоянно, а на фоне машин – в основном дети и прекрасный пол. Многие разрешения спрашивают. Пожалуйста!

В Ныроб решили к вечеру не заезжать, лучше с утра. По карте – справа в двух километрах река Колва. Проехали через деревню по грунтовой дорожке к устью речушки, на которой эта деревня и живёт, да и колея уперлась в речку, нашли уютную полянку для лагеря. Недалеко – поваленная ветром ель. Первый раз достали бензопилу, напилили чурбаков на три зимние ночёвки.

Старое костровище тут же, потом поняли, что это полянка местных рыбаков. Конечно, а куда ещё узкая дорожка от деревни до большой реки? Ужин готовили на газовой плитке, а чай всё-таки решили сделать с дымком. Сожгли пару чурбаков, остальные десятка два сложили рядом, пусть досыхают, людям пригодятся, спасибо скажут.

На речушке перед впадением в Колву – заводинка, а в ней десяток лодок. С вёслами, вёдрами, прорезиненными мешками и две алюминиевые лодки – с моторами (!). А люди где? Поздно вечером приехали на мотоцикле муж с женой, сильно взрослые, приветливые, ещё извинились, что потревожили нас, мотоцикл оставили, на лодке с мотором ушли вверх по реке. Вот так. Мы в городе на шаг от машины отходим, запираем сокровище, а здесь, в деревне, до сих пор дома на щеколду закрывают, уходя по делам до вечера.

Кстати, о домах. Больно смотреть на деревенские дома, изуродованные современными «пластиковыми» окнами. Окно деревенского дома не дыра для света, а глаза, открытые солнцу и добрым людям, переплёт в оконной раме – распростёртые руки, встречающие хозяина и его семейство. А это пластиковое «зыркало» украшает дом?

Да и не жилой теперь дом, а то ли склад, то ли прачечная, то ли канцелярская контора. Евроремонт называется. Да, тепло сберегают эти стеклопакеты, а красота, прелесть русской избы изгнаны прочь бездушной урбанизацией. Редко какой хозяин догадается заказать на такое «бельмо» фальшпереплёт – накладку декоративную, как на старой раме, оставив прежнее обличие деревенского красавца…

Глава – Ермак и дешёвая еда

Финишная точка на нашем маршруте – посёлок Ныроб. Как-то быстро нашли здание: аккуратный барак местной администрации, а внутри кабинет и сам глава посёлка Виктор Александрович Ермак.

Ни вахтёра, ни секретарши… – заходи, общайся! Пообщались. На удивление быстро Виктор Александрович ухватил суть нашей «темы», назвал пару людей, способных складно и доходчиво излагать истории и «байки» о местном житье-бытье.

Увидев наши машины, сразу сказал, показав на «запорожец»: «Этот пройдёт и до Кытлыма и Конжака, а этого – на «москвича» – этого жалко: дороги грунтовые лесовозные с глубокими колеями, «уралы» только ходят, да и жилых посёлков до селений в Коми нет, из крупной таёжной живности – только медведи».

А АЗС мобильные ведомственные, солярку в цистернах подвозят раз в неделю, если дожди дорогу не расквасят, а бензин только лесорубам в канистрах для бензопил и электрогенераторов. Ну и хорошо, ведь мы и планировали до Ныроба.

Самим нам подкрепиться удалось очень хорошо: в местной точке общепита, то ли кафе, то ли закусочной еда вкусная и дешёвая до безобразия – раза в три дешевле, чем «на большой земле». Хотя в местном магазине, за стенкой, цены знакомые, с девятками.

Туристы в Ныробе есть, едут посмотреть, кто и поклониться последнему пристанищу боярина Михаила Романова, старинный собор посетить. Есть здесь и объекты, присутствие в которых приносит мало удовольствия: три тюремные зоны. Местное население в большинстве своём на этих «объектах» и работает. Всё связано с лесопереработкой и обеспечением жизнедеятельности людей и оборудования. Немалая доля обязанностей по обеспечению бесперебойной работы этого беспокойного хозяйства вменено в обязанности нашего знакомого Виктора Ермака. Умных ему начальников и разумных исполнителей. И поменьше жителей объектов, куда туристов не пускают. А мы в обратный путь.

Утроить внимание

В сторону дома двинемся другим путём: восточным. Характер местности изменился, стал более гористым. «Тягуны» – длинные подъёмы и спуски один за другим, или серпантины с разгонами и мостом с заездом с поворота. Дорога «весёлая». Когда-то давно перед въездом в ещё Свердловск призывал плакат: «Водитель! Удвой своё внимание! Ты в городе!» Я бы призвал утроить на такой дороге.

Нам надо снова побывать у Александра Пудовкина в Нижней Туре, забрать его подарок: два железных артефакта. Ведро жестяное с обручами и заклёпками, называется бадья, оно с шахтных выработок, и ковш под названием «пахарь» с речной добычи. Оба инструмента с золотых приисков XIX – начала XX века, оба изрядно проржавевшие. Саша Быков их починит, не применяя сварку, только кузнечным методом, будут экспонатами в музее кузнечного мастерства.

Доложили Александру Егоровичу о проделанной работе, привезли ему в подарок баночку варенья из чердынской морошки. Переночевали в уже знакомых малухах и потихоньку, именно потихоньку двинулись в сторону Екатеринбурга. Почему так? А потому что аварии с автотуристами часто случаются именно при возвращении домой, многие рассуждают примерно так: «Ура! Всё получилось, мы классные. Столько прокатили, до дома осталось всего ничего, сейчас мы мигом». Ага, расслабуха и ослабление внимания на дороге чреваты, знаете чем?

Вникли, помним, доехали без происшествий. Программу выполнили на сто двадцать процентов. Машины и люди не подвели, поездкой довольны.