Как оказалась и где поселилась на Урале московская дворянка Наташа Клёнова, служившая моделью для работ знаменитого российского скульптура Сергея Конёнкова.

В 1913–14 годах Сергей Конёнков делал известные женские скульптуры, моделью для четырёх из них стала московская студентка Клёнова Наташа. Сергей Тимофеевич в это время ассоциировал себя с художественной богемой, как и Клёнова Наташа, дворянка, ставшая моделью. Она ушла на фронт сестрой милосердия, а после войны уехала с унтером Кырмановым в уральскую деревню к нему на родину.

В 1922 году Наташа родила сына, а через год умерла в госпитале в Екатеринбурге. Конёнков по фотографии изваял посмертный «Бюст девушки», который экспонировался в Третьяковке, как и другие скульптуры с этой модели (самая знаменитая – фигура в рост «Девушка»). Её избранником был парень из «особой деревенской богемы», жившей в землянках, не признававшей дом «наверху» и брак по благословению. Он был родом из поселения староверов в деревне Черемхова, расположенного на левом притоке реки Исети (р. Камышенка) в 65 километрах от Екатеринбурга по Каменскому тракту. Так переплелись судьбы представителей разных слоёв, что было не удивительно в послевоенное время.

Крестьянин Кырманов Руфан Анастасович воевал в 30-м Сибирском стрелковом полку. В декабре 1916 года Руфан попал в госпиталь, где они и познакомились. После войны Наташа решилась уехать с ним на далёкий Урал, жить в деревню. Дома поднялся плач, она уехала без благословения родителей. В Москве осталось фото «Девушки» с автографом Конёнкова «Студентка Наташа Клёнова. 1914 г.»

Что за «деревенская богема» взошла в Черемховой в начале ХХ века, чем эта деревня отличалась от других уральских поселений? Известно, что она была основана в 1711 году. Её основал пономарь из Каргаполя Анисим Анисимович Попов, 1656 г.р., бежавший от реформы Никона. Изначально здесь жили семьи углежогов, которые обслуживали заводы. Помимо углежогства им вменялась и работа на заводе (несколько дней в месяц), и дорожные работы, и защита от набегов, при необходимости. Уральцы были предприимчивыми и уживчивыми. Поселенцы были разными, съехавшись с Волги, из-под Архангельска и Новгорода, с Вологодчины. Уживались благодаря «здоровому» большинству. В переломное время в каждом проявлялось «своё». Деревня раскалывалась. Бегство на Урал от барского ярма или в поисках свободных земель, переезд «по оргнабору» или бегство от Никона – у каждого своя мотивация, путь в «поднявшиеся» или в «опустившиеся».

Род Кырмановых жил на околице в землянках, а в деревне – дворы на два дома (основной да через двор изба-малуха). У кулака Дмитрия Попова техника, кони, пять «выездных», летом гостят цыгане, в гости к исетским золотодобытчикам его сопровождает тройка с гитарами, песнями… Подумаем: государственные крестьяне жили «трудом овеществлённым» (нажив хозяйство) и «трудом живым» (бурлачество на Чусовой, валяние обуви, работа на заводе, батрачество у соседей). И сложился класс «лёгких людей»: они при деньгах, хорошие солдаты, живут в землянках, детей женят «по любви», они против староверческих крайностей, могут пожульничать… Они – деревенская богема!

И вот пришёл август 1914 года. Воротные столбы в деревне поверху соединены третьим, на нём сидят девки в платьях, без штанов, им 14–16 лет, болтают ногами и смотрят вниз, а там брага, гармошки, песни: проводы. Кто вернётся с войны – возьмет их в жёны. Моя бабушка сидела тогда на этих воротах. В 1918-м вышла за восемнадцатого жениха, за Григория Попова, пришедшего из плена. На этих «проводинах» пировали все вместе: из кулацкой горницы, из землянки, из староверческой скупой на всё избы. Тут был и будущий унтер, с ним приедет в деревню Наташа. Унтер родился в землянке, из землянки на фронт ушёл, в землянку привёл жену. Глава семейства – Анастас Кырманов, притча во языцех. Спозаранку шёл по деревне «завтракать». Вот на пороге Анастас (тогда не стучались):

– Почто вы, робята, шаньги-то так едите? – ласково спрашивал он. – А как надо, дедушко? – А вот как! – Анастас в два жевка проглатывал одну шаньгу, вторую, запивал молоком: – Беда! Большие уж, а есть всё ещё не умеете… «Шутил» он и при новой власти. Рассказывала бабушка: «Рано утром кручусь у печи, хозяин катает в бане пимы. Пришёл Анастас, говорит, мол, Григорий продал ему шубу, «вот эту», надо забрать. Говорю, иди спроси. Анастас вышел, да, видно, постоял только во дворе, заходит: «Ух, жара!», и, мол, велел забрать. Отдала, сказала потом мужу. Тот глаза на лоб! Я реветь… «Не реви, – махнул Григорий рукой, – не вернёшь. Скажет, что и не бывал у нас, высмеет на всю деревню». Вот так украл меховую шубу Анастас…»

Черемхова жила не бедно (в домах шерстобитки, маслобойки, ткацкие станки, телеги-сани, упряжь), имела «регулярную» застройку согласно Указу Петра I, не кривиться вдоль дороги или реки. С Русско-Японской три года (1905–1908) шёл в Черемхову мой прадед Ефим (участник Русско-Турецкой), корректировщик, нёс в котомке буссоль, подзорную трубу, циркуль, личную печать с вензелем «Е.П». Порт-Артур сдан, но история России не кончилась! А из Москвы шёл сын Тихон после службы (1905–1907) «жандармом» в Кремле. У Тихона Евангелие от Председателя Екатеринбургской Земской управы за окончание в 1896 училища… С пьянчужками Ефим говорил так: «А где ты бывал и что видал, чтоб так мне отвечать?!.»

После 1918 года и было много ветеранов, Георгиевкие кресты, будёновки. Никита Кырманов вернулся из конно-ветеринарного дивизиона Чапаевской дивизии. В колхозе он будет ветеринаром, появится частушка: «Эх, …твою мать, Никита-санитарник! Поспать, полежать – на это он ударник!» Пётр Колмогоров в престольные праздники – с двумя «георгиями», рука закоченела серпом, нога волочится. Умер – и всё расправилось. Если Руфан вернулся с дворянкой Наташей, то брат Потап привёз «социалистку», большевичку Степаниду Спиридоновну, полячку. С Красной Армией дошли до Омска, потом продолжили «войну» в Черемховой, организовали первую партячейку в окрестностях Белоярки. Степаниду на собраниях вспоминали до 1990 года. Появился Комитет бедноты. Главный – Потап. В комсомол «вовлекли» отпрысков черемховской богемы. Брат Михайло каждого брал за плечо: «Слышь, а Лизка-то у меня ведь комсомолка!» И дочь до смерти звали «Лизка-комсомолка» … Вот в такой букет судеб, платформ, новых реалий погрузилась Наташа по приезде в уральскую деревню: цыганские песни, свечка в землянке, хлева наверху, горделивые сверстницы в ботинках с высокой шнуровкой, знакомый круг бывшей солдатской массы, воспоминание о проклявшем её доме…

В 1922-м Наташа родила сына и через год заболела. Как приближённая к большевизму была отправлена в Екатеринбург. Руфан проведал, но узнав, что жена безнадёжна, не стал ждать кончины, вернулся с другой медсестрой… С четвёртой женой в его избе появился пасынок умом «не в себе», бил отчима. Помню, зашли, Руфан попросил у меня самокрутку, слезть с печи отказался. Пасынок пообещал не трогать Руфана, но потом бил поленом по голеням, и Руфан умер от гангрены. Увы, Наташа не могла уже защитить избранника, полечить, последними заботами в далёком 1923-м оказались грязь, холод, навоз, лопата, земляночная тьма – и верность пути, куда бы он ни шёл. Она запомнилась как нечто незабываемое. В конце 60-х спросил бабушку: «Помнишь мать Кости?» – «Наталью-то? – мгновенно переспросила бабушка. – Помню!..» Я понял, что расспросы лишни, глаза у бабушки «убежали» в прошлое, заискрились.

В 1926-м в Черемховой построили большую кирпичную школу, ещё по земским планам (500 кв. м площадью, потолки 4 м) Здание сохранилось до сих пор . Но, пришедшая тут же «новая жизнь» была неприглядной. Братья организовали колхоз «Бедняк», треть деревни разогнали (выселили, «сдали органам», раскулачили), пятьдесят домов продали, сами пьяным-пьяно… Около 1930 года черемховцы привлекались к строительству железной дороги, работая на отсыпке второго пути напротив села Логиново. Молодому парню передали: «Потап разнарядку получил, вот-вот прискачет, беги!» – «Отца увезли, а меня-то за что?» – «Беги! Расстреляют…» Парню сунули кусок хлеба, и он, обливаясь слезами, рванул в леса за Исеть. Как он выживал десять лет? В 1943-м его заметили у деревни, организовали засаду в его доме, где уже обосновалось правление. Ночью убили в собственном дворе, упал, обняв залитые кровью родные камни… Был жестокий отпор: перед кончиной отец рассказал: «В 30-х в деревне исчезло пятнадцать человек. Приедут с проверкой – и нету. Едет милиционер – и тоже. Едут с допросом, а им: «Не знам, не видели!» Потом найдут там фуражку, а там сапог…» И «те» ни за что погибали, и «эти».

А как раскулачивали? У кулака Дмитрия сначала всё отобрали, мол, сын строится, там перебьёшься с дочерями. Дождавшись, когда достроились (по привычке с размахом), всех отправили в Ирбит, позже в Первоуральск без права бывать в Черемховой. Дмитрий умер под телегой по пути в Ирбит, а на новом подворье расположился колхозный конный двор… Деревня жила в напряжении, не дай бог сказать не то. Афанасий Кырманов навёл напраслину на Попова Антона. В полночь Антон с сыном вызвали Афанасия за ворота, удар топором – и ещё на одного меньше в деревне. В школе был выездной суд. Антон сгинул в тюрьме, сын Митька «искупил кровью» в июле 1941-го. А третий сын Колька ушёл добровольцем в 1943-м и стал Героем Советского Союза, на Днепре вызвал огонь на себя. Но это не всё: в 1997 слушаю в огороде транзистор, «Маяк» из Киева, из музея: «Николай Попов из уральской д. Черемхова в рукопашной схватке сапёрной лопаткой зарубил семнадцать фашистов…» Над деревней слова пролетели, как заклинание: «Не замай!» В чём корни геройства? Не в защите ли заводов и селений от набегов? Кстати, на 1850 год Черемхова была «военным поселением». Так укоренился культ силы, учились драться. Да и Суворов говорил: «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»

А Михайло, переехав из землянки в кулацкое подворье, 25 лет не ездил по дрова: истопил в печи амбар, завозню, конюшни, сени, часть дома, ворота, пол, крышу. На оставшийся «огрызок» насыпал земли, где, будто волосы дыбом, вырос бурьян. Когда Гагарин взмыл в космос, на деда Михаила рухнул потолок, и он переехал в другое «освобождённое» жильё. Но время лечит. После 1945-го в деревне стали «править бал» потомки «здорового большинства», бывшую кулацкую собственность использовали и на страну, и для себя (например, взять лошадь, распилить брёвна, и др.). Отец был колхозным кузнецом. «Высшую школу» прошёл в 33-м у логиновского дорожного кузнеца, работая на него «за науку». В «программу» входило и лизание раскалённого металла. Потом отец раскрыл секрет: главное не перегреть и не недогреть – без языка останешься. На правильно нагретом трутке твёрдая воздушная плёнка, язык лижет не металл, а эту плёнку… Но как «правильно»?.. На лесопилке и мельнице тоже отец, бывало, захалтурит пару магарычей. Вечером стекаются колхозники: «Тихоныч, есть что-нибудь?» И вот сидят на бережку. Отец командует: «Так, этому наливай, этому тоже, а этим – нет: они и в колхозе лодыри, и дома ни полена, ни сена!.. Эвон штанга 110 кг, я выжимаю. Пойди выжми – и тогда в круг…» В 1967-м по Черемховой прошёл шепоток: «Подох, скотина!» Это умер Потап. За месяц до его смерти Степанида официально развелась, обоим девятый десяток: так надоел этот активист даже убеждённой большевичке Степаниде! Богема растаяла, как и дачная Черемхова не будет прежней.

Сын Наталии Владимировны Костя прошёл войну, стал деревенским электриком, ремонтировал телевизоры, играл на баяне, статен и красив, лицом похож на мать. В 1964-м Костя с женой пришли к моим родителям, мол, списались с тётками, сестрами матери, они позвали, переживаем, как съездим. Я пошёл в восьмой, ловил каждое слово о поездке в Москву. По возвращении опять пришли. Костя рассказывал о «Бюсте девушки» (такой работы на сегодня нигде не зафиксировано): «Идём по «Третьяковке» с группой. Экскурсовод говорит, мол, вот работа Конёнкова «Бюст девушки»… сестра милосердия… с унтером на Урал… единение после революции дворянского сословия и простых людей… родила в 1922-м сына и умерла… мол, Конёнков узнал от друзей и по фотографии сделал посмертный бюст… Я отошёл, потекли слезы, а экскурсовод спросила: «Что с вами, мужчина?» – «Это мать моя!..» Что такое бюст? А это человек с головой и плечами…» Так с 1964 года я запомнил, что есть скульптор Конёнков и что в Третьяковке находится бюст матери нашего «дяди Кости», что у него родня в Москве, что его мать была на Первой мировой. В Третьяковке нашёл экскурсовода по отделу «Конёнков», рассказал, она развела руками. В научном отделе сообщили: в запасниках такой работы нет. В музее-мастерской на Тверской зам. по науке, кандидат искусствоведения поделилась: «В каталогах и галереях находится не больше пятнадцати процентов того, что делается авторами. Что-то разбилось, уже не восстанавливается, что-то в частных руках, и т.д. Ничего не могу сказать о «Бюсте девушки». Знаем «Уральский следопыт». Если напечатаете, просьба поделиться экземпляром».

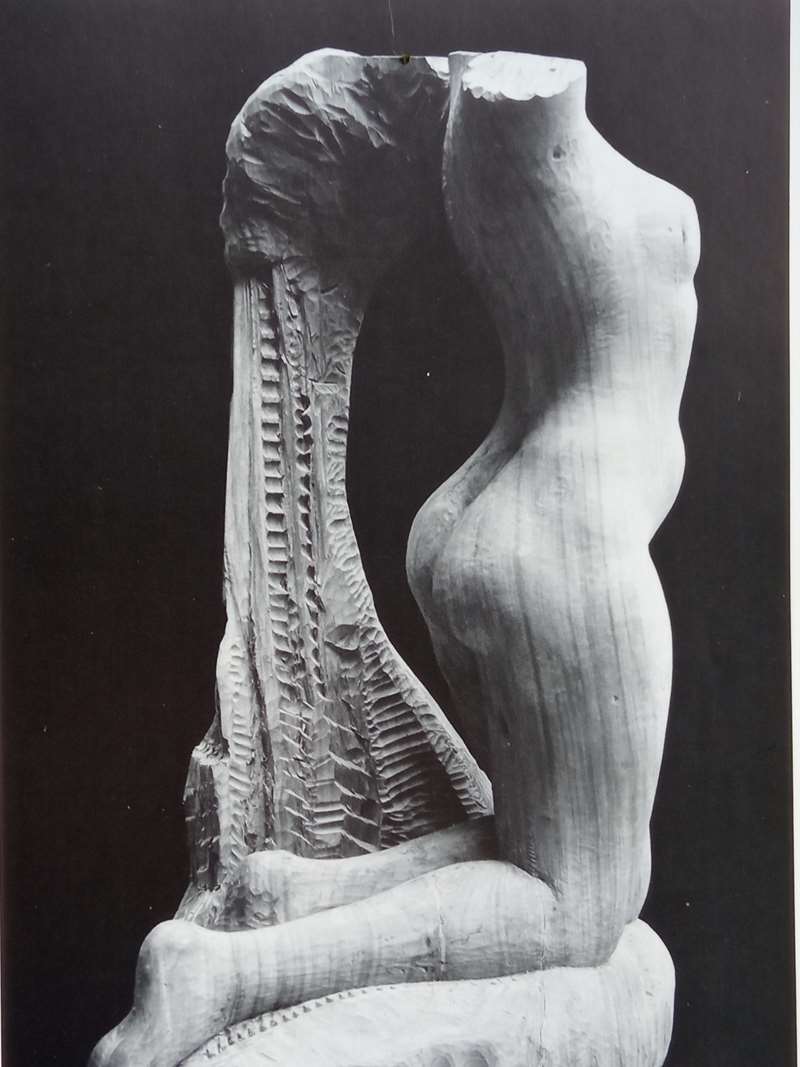

В 1997-м Константин Руфанович умер. Ко мне попала фотооткрытка «Девушки». Напрашивался вывод, что искомый «Бюст девушки» – в тех восьмидесяти пяти процентах творений, не попавших в описания, и даже «Третьяковская галерея», отработав в своё время тему «единения классов», сняла её с повестки дня как неактуальную. В 2013-м в Третьяковке купил вышедший каталог, том 2 «Скульптура первой половины ХХ века». При визуальном сравнении четырёх обнажённых женских фигур было заметно, что модель одна. Это подтвердилось «раскопанными» словами самого скульптора. Это «Торс» (1913, мрамор), «Крылатая» (1913, дерево), «Сон» (1913, мрамор), и наконец, фигура в рост «Девушка» (1914, дерево). Конёнков не стремился дать каждой работе имя, понимая их как единый цикл, развитие единой художественной цели.

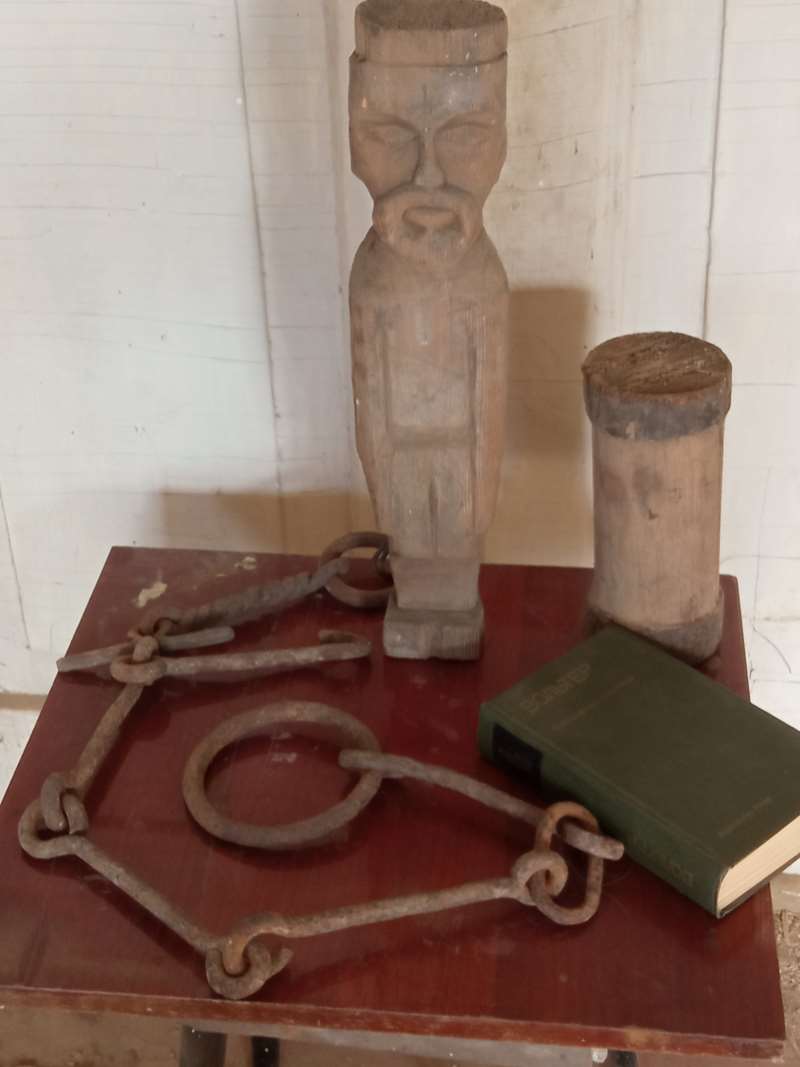

Эти скульптуры, без указания на модель, по сути оказались портретом конкретной женщины с особенной судьбой. То, что был и посмертный бюст Наташи, я узнал, спросив «на удачу» племянника жены Кости, Л. Кравцова, передавшего мне фотооткрытку «Девушки». (Детей у Кости не было). Да, мол, стоял такой на шифоньере. Я на нём пацаном орешки молотком колол. Внук Руфана от второго сына тоже подтвердил, что видел бюст на шкафу. Итак, «Бюст девушки» Третьяковка отдала сёстрам Наташи, а те – Косте. Фотооткрытка попала ко мне, а бюст – к племяннице жены Кости Римме. Её уже нет… До самой смерти Кости фото «Девушки» никто не видел, а «виной» всему деревенский пиетет. Представьте, на полукомоде «обнажённое фото», и хозяин объявляет, что это мать… Поэтому карточка стояла в «мужицком углу», рядом со свёрлами, гвоздями. Костя хотел, чтобы мать была рядом.

Мы увидели «парад богемы» – в канун и в «поступи» революции: модерновое искусство в лице художника С.Т. Конёнкова, дворянскую богемствующую молодёжь, богемствующее люмпен-крестьянство. Перемешалось всё: и сама богема, и общественные страсти (патриотизм, геройство, бунтарство, греховность…). Увидели типичную уральскую деревню – с той особенностью, что в ней жила модель четырёх скульптур, бессменно находящихся в Третьяковской галерее в отделе «С.Т. Конёнков».