На трассе Челябинск – Екатеринбург есть указатель «Музейно-туристический комплекс село Покровское» с огромным гербом рода Турчаниновых. На развязке нужно свернуть в сторону села Большой Куяш. Через несколько километров уже издали будут видны символы былого величия этого рода, внесшего немалый вклад в развитие горных промыслов на Урале.

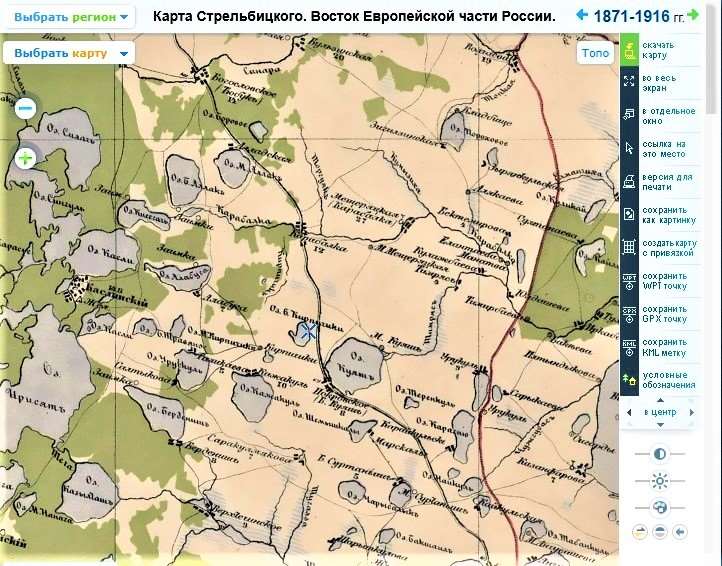

Когда-то тракт Челябинск – Екатеринбург пролегал через село Куяж (Куяш), где стоял придорожный трактир рядом с одноимённым озером. После строительства в 1812 году храма во имя Покрова Божьей Матери село стало называться Покровским.

Дальше тракт шёл на Богословское (нынешний Тюбук), Арамиль и Екатеринбург. Современный маршрут трассы сформировался только в конце 60-х годов прошлого века после спрямления участков.

Дорогой рудознатцев

Спешили когда-то по тракту горные инженеры, рудознатцы, купцы, путешественники и даже императоры российские здесь проезжали. Как-то проехал мимо Куяша (и известный естествоиспытатель и путешественник Пётр Cимон Паллас. Направлялся он с Каслинского завода мимо озера Аллаки прямо в Тюбук и дальше в Cысерть. Так и описал в своих дневниках, что, дескать, от озера Иртяш проехал на большую дорогу, ведущую из Башкирии в Екатеринбург. До ручья Синары ехал всю ночь мимо озёр Алабуга и Лалак (Аллаки). А дальше через Щолкун (Щелкун) на Сысертский завод. Собственно говоря, в июне 1770 года в Куяше смотреть было и не на что. Разве что на озеро.

Усадьбу Алексей Фёдорович Турчанинов отстроил в 1778 году. Именно Паллас оставил описание усадьбы Турчанинова в Сысерти, восхищался трудами Алексея Фёдоровича. «…желание обозреть все достопамятности естества и искусства в Сысертском заводе заставили меня прожить следующий день в оном. Он принадлежит титулярному советнику Алексею Фёдоровичу Турчанинову». Пётр Симон Паллас побывал в Сысерти в зверинце Алексея Фёдоровича, описал зверей.

Зиму 1770 года Пётр Симон проведёт в Челябинске, где посетили его географ и путешественник Николай Петрович Рычков, сын Петра Ивановича Рычкова, и шведский натуралист на службе в Санкт-Петербургской академии наук Иоганн Петер Фальк. 200 вёрст – серьёзное расстояние. За один день не одолеешь. Только по казённой надобности, погоняя без устали, можно скакать, меняя лошадей на почтовых станциях. В среднем 8–10 вёрст в час, – такова была скорость путешественника. За день проезжали до 80 вёрст, если сильно не торопиться и жалеть лошадей. Осенью и весной в распутицу скорость передвижения снижалась до 4–5 вёрст в час (русская верста равнялась 1066,8 метра).

Придорожный трактир

Движение по тракту всегда было интенсивным, и придорожные трактиры и почтовые станции становились островками спасения для усталых путников и лошадей. Место со временем стало известным, почти посередине пути, на берегу, славившегося своими уловами озера Куяш.

Вот и сегодня меня гостеприимно встречают половые (официанты) в белых косоворотках. В трактире вкусно пахнет свежей выпечкой. В меню лучшие блюда русской и уральской кухни XVIII–XX века в расчёте на самого взыскательного путешественника. Останавливаюсь на салате «Оливье» в классической традиции Люсьена Оливье. На обратном пути обязательно отведаю карасей печёных по-турчаниновски.

Половой тактично подсказывает, что все продукты местные, выращивают здесь в районе села Большой Куяш. Перепелов доставляет местный фермер. Пулярды и пулярки – с аргаяшской птицефабрики. Осетрина и раки – из местных прудов, как и было при Турчаниновых. Щуки, караси, окунь – из окрестных озёр. «Ананасы выращиваем в оранжереях по рекомендациям Алексея Фёдоровича Турчанинова. Ну, разве что зёрна кофе получаем от поставщиков», – посетовал половой.

Усадьба Турчаниновых

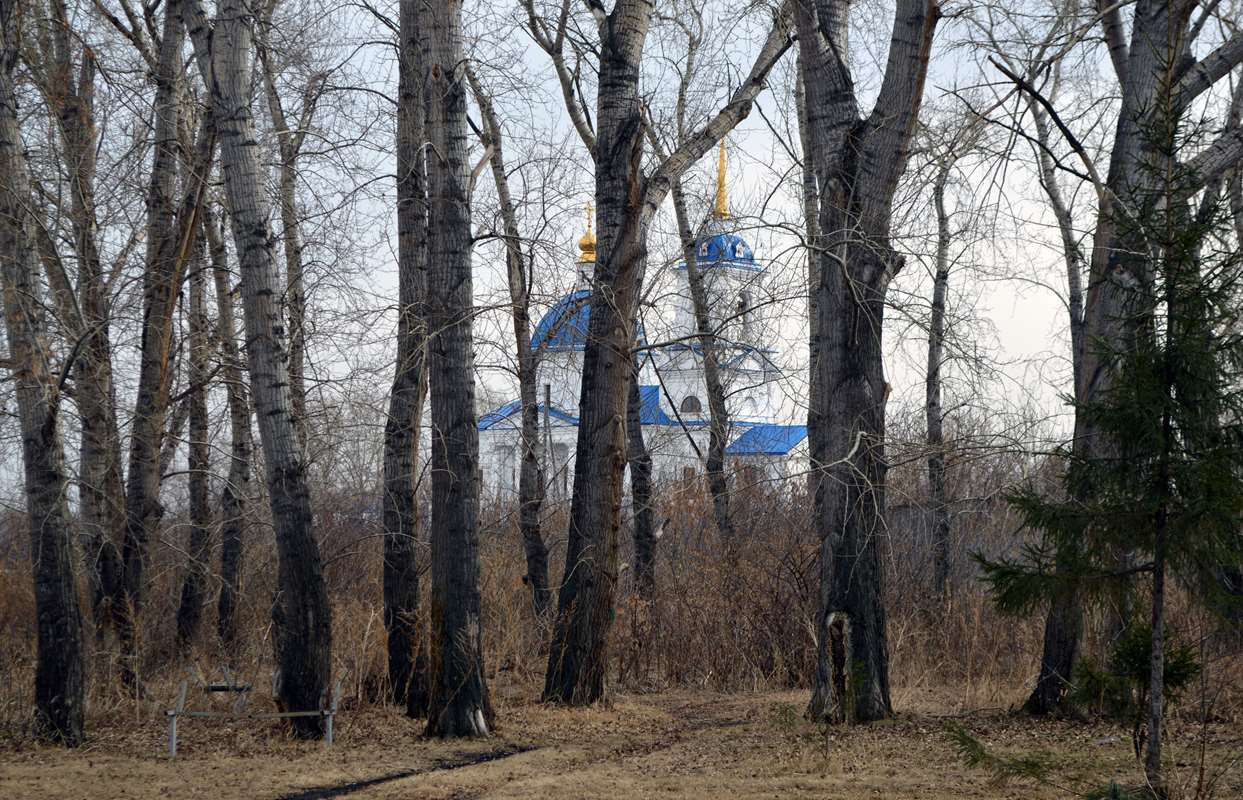

Перекусив и отдохнув, отправляюсь дальше. Неспешно еду по селу. Навстречу попадаются коляски, запряжённые орловскими рысаками, одиночные путешественники, группы в сопровождении экскурсоводов. Справа на холме чудесный храмовый комплекс. Небольшая приземистая церковь и храм-корабль начала XIX века. Рядом парк. А с другой стороны, под тесовой крышей – двухэтажная усадьба.

Это сельская усадьба Алексея Фёдоровича Турчанинова, уральского солепромышленника и горнозаводчика. Выстроена была в 1778 году. Ради неё я и собрался в путь. Кирпичные стены окрашены красной краской, окна с полукруглыми арочными завершениями. Кирпич местный, вытянутый по форме. Залежи красной глины были обнаружены рядом с селом. В плане строение напоминает букву Е. По легенде, это была дань уважения императрице Екатерине II, пожаловавшей Турчанинову дворянство. Парадный вход с внутренней части здания, где расположена лестница на второй этаж. Восстановлен балкон. Реставраторам здания пришлось поработать, убирая напластования времени. Расчищены заложенные оконные проёмы и убраны «новодельные» образования.

Много лет в здании располагалась школа, позже – участковая больница, и каждый хозяин вносил изменения в конструкцию. А потом и хозяев не стало, здание стояло брошенное, смотрело выбитыми окнами на озеро. Прямо напротив усадьбы, на берегу постройки. На указателях: мельница, конезавод, винокурня, земская школа, дом купца.

Неожиданно от холма, на котором стоят церкви, доносится звук орудийного выстрела. Над озером клубится пороховой дымок. Вторит выстрелу перезвон колоколов, который далеко разносится над озером. Восстановлена старая традиция – по престольным праздникам стрелять из пушки. По преданию, холм под фундамент церкви насыпали сами жители села, чтобы церковь стояла выше над озером.

На парковке с трудом нахожу место. Легковушки, автобусы. Номера пермские, екатеринбургские, челябинские. Несколько круизных автобусов. А я направляюсь в мультимедийный центр «История Урала», расположенный на двух этажах усадьбы Алексея Фёдоровича Турчанинова. Знаю, что экспозиций несколько: это история рода Турчаниновых, история уральской горнозаводской промышленности, Урал в Отечественной войне 1812 года, путешествие Александра I на Урал в 1824 году. Есть и новая виртуальная выставка: «Троицкая фабрика медных самоваров Алексея Фёдоровича Турчанинова».

Не только солеварением и горными заводами занимался Алексей Фёдорович. Собрал он лучших мастеров в Соликамске и Сысерти и производил чайную расписную посуду и самовары из томпака – сплава меди и цинка, по цвету напоминавшего золото. Художники использовали в оформлении чеканку, финифть. Были это «самовары аглицкого фасону и осьмиугольные», «самовары круглые в виде чайников», «чайники горшочками двоеперсонные большие», «чайники горшочками двоеперсонные малые», сахарницы, подносы и много другой украшенной посуды. Лучшие образцы отправлял Турчанинов в Санкт-Петербург. Умел Алексей Фёдорович продвигать свою продукцию. Вот и изделия из малахита с его подачи прижились в особняках знати.

1 января 1759 года Алексей Фёдорович Турчанинов вступил во владение пришедшими в упадок казёнными Сысертскими заводами. Главными соперниками Турчанинова были генерал-аншеф П.И. Шувалов и бароны Строгановы. Сысертский завод стал центром одноимённого горнозаводского округа, который объединял 5 заводов: Сысертский, Ильинский, В-Сысертский, Полевской, Северский. Интересовали Турчанинова и земли вдоль тракта на Челябинск.

«19 сентября 1776 года на земли вокруг озера Куяш была совершена купчая. У 12 башкирских старшин 30 тысяч десятин земли за 1700 рублей приобрёл уроженец Тамбовской губернии, титулярный советник Алексей Фёдорович Турчанинов. Он поселил здесь крепостных крестьян из своих имений в Тамбовской, Пензенской и Нижегородской губерний (10–15 семей). В деревне Куяшской А.Ф. Турчанинов выстроил усадьбу, которая состояла из двух господских каменных двухэтажных домов, между которыми располагались три деревянных амбара и каменная кухня. Также тут имелись два хлебных магазина, каретный сарай, две деревянные «людские» избы. На берегу озера работали мучная «коннодействующая» мельница и деревянная винокурня. Здесь же располагался скотный двор»

В ноябре 1783 года Императрица Екатерина II пожаловала А.Ф. Турчанинову дворянство и фамильный герб. Герб Турчаниновых представляет собой «Щит, разрезанный надвое, в верхней части в золотом поле орлиное крыло в знак Нашей Императорской милости; в нижней части в голубом поле серебряная цапля, держащая в правой лапе камень в знак того, что он бдением своим учинил многие как Нам, так и государству услуги, щит сей увенчан обыкновенным дворянским с тремя страусовыми перьями, шлемом открытым, намет на щите на правой стороне золотой, подложенный голубым, а на левой серебряный, подложенный красным».

Грамота на дворянство хранится в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера, куда попала из частной коллекции последнего владельца Сысертских заводов Дмитрия Соломирского.

Алексей Фёдорович Турчанинов скончался 21 марта 1787 года в Санкт-Петербурге, в собственном трёхэтажном доме между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Благодаря творчеству Павла Петровича Бажова (сказы «Каменный цветок», «Приказчиковы подошвы», «Горный мастер», и др.) образ заводчика, развивавшего горные промыслы на Урале, сохраняется в нашей памяти несколько суровым. Мультимедийная экспозиция в селе Куяш представляет нам этот образ более завершённым…