см. Уссурийский полиграф в Свердловской области

Впервые я устроилась работать в сфере защиты леса в 2023 году, и тогда же, прямо на собеседовании, первое, что у меня спросили – не слышала ли я про уссурийского полиграфа? “Уссурийский полиграф? Это как тигр что ли? – промелькнула моя первая мысль, – нет, не слышала”. Будучи рядовой выпускницей биофака, я не была достаточно погружена в эту тему. А между тем 2023 год – самый разгар информационного бума на тему этого короеда в наших городских СМИ. В Пермском крае (откуда я родом) уссурийский полиграф впервые был обнаружен в 2022 году – и с тех же самых пор начала разрастаться огромная информационная буря. Почему эта тема так затронула сердца и умы пермяков, сказать не трудно: наш город не только окружен лесом, но и лес входит в его границы. Резко порыжевшие участки лесных насаждений тут же бросились в глаза горожан…, а когда виновник точно был назван, его имя мгновенно разлетелось по новостным заголовкам.

Сейчас же, когда с момента обнаружения этого жука прошло около трёх лет, буря заметно улеглась, оставив в головах горожан множество забавных, а подчас пугающих мифов о великом и ужасном уссурийском полиграфе.

Так сложилось, что последние пару лет я периодически занимаюсь экопросвещением и, естественно, за это время успела услышать немало мифов о короеде… И, я считаю, крайне интересно будет обсудить их, немного посмеяться над человеческими заблуждениями и всё-таки отделить правду от вымысла.

Но для начала проведём небольшой ликбез. Кто же такой этот уссурийский полиграф и чем выделяется на фоне других короедов?

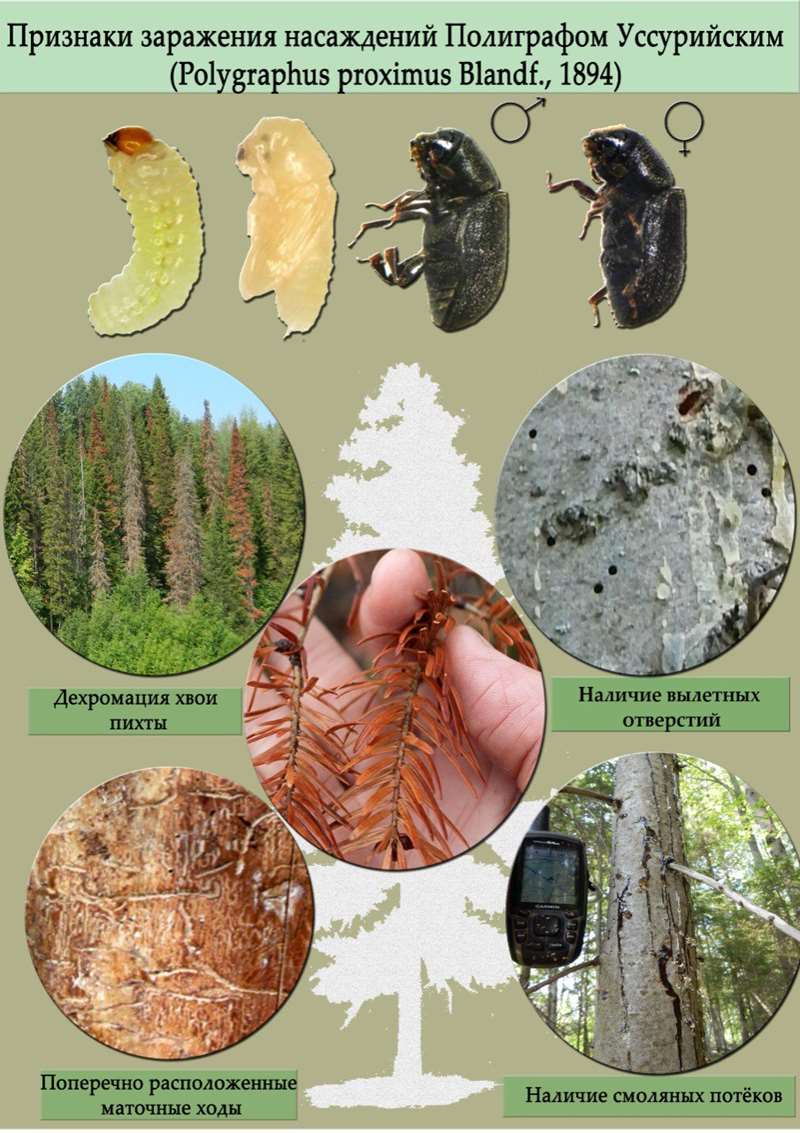

Полиграф уссурийский (Polygraphus proximus) – скромный жучок-короед из семейства долгоносиков, известный в СМИ как главная угроза сибирских и уральских лесов. В рабочей среде же мы его ласково называли “Полиграф Полиграфыч”. В 1894 году английский энтомолог Уильям Блэндфорд впервые описал его где-то на Дальнем Востоке, назвав «короедом продолговатым» (именно так переводится proximus с латыни). Долгие годы этот жучок тихо жил в своём первоначальном ареале, питаясь местными пихтами, кедрами и елями на Сахалине, в Японии, Китае и Дальнем Востоке.

Впервые за пределами родного ареала его описали аж в 1981 году под Ленинградской областью возле станции Тосно-2 – якобы на ели. Правда, позже (во второй половине 2000-х годов, когда начали пристально изучать находки) учёные развели руками: скорее всего их предшественники ошиблись с определением. И забыли… до 2007 года. Вот тогда-то в Московской области его нашли наверняка. И с этого момента началось его триумфальное, но губительное шествие по России: Томск, Кемерово, Красноярск, Хакасия, Татарстан, Удмуртия и, конечно, наш Пермский край – везде, где есть его новая любимая жертва.

А жертва эта оказалась неожиданной! На новых землях полиграф уссурийский почему-то круто сменил гастрономические предпочтения. Вместо привычных дальневосточных пихт и кедров он с диким аппетитом набросился на пихту сибирскую (Abies sibirica). Учёные считают, что именно эта порода, ранее не знакомая жуку, оказалась беззащитна перед нашествием маленького, но очень прожорливого инвайдера. Во всём виновато особое строение её коры – она тонкая, рыхлая, легко проницаемая для короеда. А ещё пихты легко образуют пихтарники и имеют очень широкий ареал обитания – так жук, путешествуя с дерева на дерево, смог распространиться на внушительные расстояния!

И вот, скромный «продолговатый короед» превратился в грозного «уссурийского полиграфа» – бич наших пихтарников.

После краткого пересказа сложившейся ситуации мы наконец можем перейти с обзору и обсуждению мифов о «Полиграфе Полиграфыче».

Миф 1. Размеры и внешний вид жука.

«А неужели он такой маленький? Я думала, он размером с майского жука!»

Эту фразу, как ни странно, я слышу чаще всего, когда люди видят крохотных заспиртованных букашек, плавающих на дне стеклянной пенициллинки. На самом деле, размер полиграфа уссурийского (как и размер большинства представителей его семейства короедов) сравнительно невелик и варьируется от 2,5 до 4 мм. Тело у него цилиндрическое, тёмно-коричневое, почти чёрное, покрытое желтоватыми волосками и мелкими точками, образующими ряды. От других короедов он хорошо отличается характерным рисунком на надкрыльях – они выглядят как будто «припорошёнными» светлой пылью.

Возможно, люди представляют его себе большим в контексте того, что часто слышат фразу «полиграф съест все пихтовые леса», и тогда им начинает казаться, что он должен быть просто огромным, чтобы справиться с таким объёмом древесины!

Но самом деле, короед идет другим путём. Он эффективно уничтожает древесину только в том случае, когда его численность достигает высоких значений. Один жучок-короед не может заселить целую здоровую пихту, он просто умрёт, залитый смолой, пытаясь проникнуть внутрь дерева… А вот если десятки тысяч жучков-короедов, размером в 2.5–4 мм, одновременно атакуют 20-метровое дерево – оно просто сдастся под напором насекомых, не сможет выделить достаточное количество смолы для защиты и неизбежно окажется заражено. Потому уссурийскому полиграфу и не надо иметь внушительные размеры для победоносных завоеваний – достаточно и 3 мм, лишь бы была кормовая база для потомства.

Миф 2. Прожорливость жука.

«А вот у меня на участке растут две ели… он их тоже съест?»

«Темнохвойные леса в большой опасности, они скоро исчезнут, их все съест уссурийский полиграф – и мы будем жить исключительно среди берёз и лип!»

Несмотря на то, что у себя на родине жук довольно всеяден (питается разными видами пихт, елей, кедров), за пределами родного ареала, в условиях Сибири и европейской части России, полиграф поражает почти исключительно пихту сибирскую.

Но условия в природе гораздо более суровы по отношению к крохотному жучку. Пихта сибирская оказалась исключительно восприимчива к внедрению жука (из-за особого строения своей коры и, возможно, отсутствия эффективных защитных механизмов против конкретно этого вида), и потому очаги массового заражения образуются практически исключительно на ней.

Кроме того, существуют регионы (например, Красноярский край), где инвазия уссурийского полиграфа продолжается вот уже в течение 10 лет – и их леса вовсе не превратились в лиственные. И даже пихта в этих регионах не исчезла окончательно. Экосистема ищет пути адаптации: выживают более устойчивые деревья, меняется возрастная структура насаждений, возможно, активизируются естественные враги короеда. Конечно, сейчас сложно сказать, какая картина будет ещё через 10 лет – но ваши ели и сосны на участке, скорее всего, всё ещё остаются в безопасности. Особенно, если вы будете следить за их здоровьем и состоянием.

Миф 3. Деревянные сооружения в опасности!

“Я сруб для бани свежий поставил. Как его защитить? А то ведь жук налетит!”

Как это ни парадоксально, люди часто задаются вопросом о том, могут ли полчища уссурийского полиграфа настолько оголодать, чтобы уничтожить деревянные постройки, поленья, новый лакированный шкаф?

Вообще-то нет. Несмотря на то, что изначально такое утверждение кажется логичным, существует множество причин, по которым уссурийский полиграф (и другие короеды) не съедят вашу баню или мебель.

Короеды (как следует из их названия) питаются живыми тканями под корой и самой корой. Кора на дереве – это “верхний” слой ствола, в состав которого входит луб (флоэма) и камбий – именно ими и питаются личинки и взрослые жуки. Заболонь и сама древесина (ксилема) им уже “не по зубам”.

Для использования древесины в строительстве или изготовлении мебели её непременно лишают коры (а для изготовления мебели чаще и вовсе превращают в опилки или тщательно обрабатывают) – соответственно, короед не может оказаться в стенах бани изначально, ведь слои, в которых он обитает, уже отсутствуют.

Во-вторых, для полноценного развития жука (откладки яиц, развития личинок) ему необходимо заселиться в живое, но ослабленное дерево. Обратите внимание: трухлявые пни и сухостойные деревья в лесу уссурийского полиграфа не прельщают! Они стоят совершенно пустые – лишь вылетные отверстия усеивают их поверхность. Полноценно развиться в ошкуренной, высушенной, пропитанной антисептиками или лакированной древесине короед не сможет. Так что даже если баня построена из свежих, но ошкуренных брёвен, короед на неё не позарится.

Миф 4. Уссурийский полиграф, короед типограф – какая разница?

Люди часто путают двух этих жучков. И название похоже, и относятся они к одному семейству короедов. А значит – чёрт их различит!

Но различия всё-таки есть и достаточно серьёзные:

- Они отличаются визуально: типограф несколько больше, не имеет волосков как у полиграфа и обладает характерной “тачкой”.

- Основной кормовой объект у типографа – ель, что значительно отличает его от уссурийского полиграфа.

- Ну и самое важное отличие – типограф является аборигенным видом как в Сибири, так и на Урале. А полиграф (как мы уже выяснили) – пришлый, инвазивный.

Почему их важно различать?

Прежде всего – для грамотного разговора о жуках и проблемах леса. Ведь иначе возникает путаница в головах людей, которая может распространяться и послужить хорошей почвой для дезинформации (например, паника из-за типографа в еловом лесу, где он обычен).

А также это крайне важно для специалистов-лесопатологов. Существуют сведения о том, что первые несколько лет инвазия уссурийского полиграфа в новых регионах не была своевременно выявлена как раз из-за того, что специалисты ошибочно определяли уссурийского полиграфа как других, уже привычных короедов (ведь на самом деле короеды довольно похожи между собой). Из-за этой путаницы очаги этого нового, агрессивного вредителя смогли достичь внушительных масштабов до того, как были выявлены.

Миф 5. Один в поле воин?

Уссурийский полиграф в одиночку уничтожает пихтовые насаждения.

Внедрение короеда под кору здорового дерева сопряжено с большими трудностями. Первая самка, пробуривая кору, с высокой вероятностью гибнет, залитая смолой. Такая же участь ждёт и многих её последовательниц – пихта будет сопротивляться до тех пор, пока может. Но что же её остановит?

Когда дерево ослабнет, оно больше не сможет эффективно сопротивляться. Смолы будет выделяться всё меньше, до тех пор, пока проникнувшая под кору самка не сможет наконец спокойно отложить яйца – с этого момента начинается отсчёт последних дней дерева.

Ослабить дерево могут многие факторы: механические повреждения, загрязнение, болезни, другие вредители, грибковые инфекции и т.д. Но одним из ключевых факторов успеха уссурийского полиграфа, вносящим значительный вклад, является грибок Grosmannia aoshimae (будем называть его просто “Гроссмания” для удобства). Гроссмания – облигатный симбионт (ассоциант) уссурийского полиграфа – это значит, что грибок и короед сосуществуют вместе. Этот грибок переносится от дерева к дереву в специальных углублениях (микангиях) на теле жука. Да, первая самка, пробурившая кору, часто гибнет… Но она успевает занести под кору споры грибка. Гроссмания начинает бурно развиваться в проводящих тканях, вызывая синеву древесины, некроз, усыхание. Всё вместе это резко ослабляет дерево, подавляя его способность вырабатывать защитную смолу, и открывает дорогу для массового заселения последующими жуками.

Таким образом, уссурийский полиграф действует далеко не в одиночку. Во-первых, с ним всегда путешествует гриб Гроссмания, передающийся из жучиного поколения в поколение. Во-вторых, ему помогают множество сопутствующих факторов, одним из которых часто является человек. Ну и в-третьих, если вскрыть кору заселённой пихты, то под ней можно встретить множество других насекомых, которые радостно присоединяются к пиру вместе с уссурийским полиграфом: это личинки жуков-усачей, личинки различных мух и других жучков, которые также могут питаться разлагающейся древесиной, тем самым ослабляя дерево и пропуская туда ещё больше инфекций и болезней.

Миф 6. Почему лесничие не могут переловить всех жуков на феромонные ловушки?

Часто от специалистов можно услышать об установке неких “феромонных ловушек” в лесу. Казалось бы, если известен феромон, на который жук хорошо ловится, почему бы не установить таких ловушек побольше в очаге уссурийского полиграфа и не уничтожить популяцию на корню?

У этого простого решения существует несколько серьёзных проблем.

Прежде всего, феромонные ловушки в их обычном виде (стаканчики или воронки с диспенсером феромона) практически не используются для непосредственного подавления численности короедов в масштабах леса ввиду их дороговизны и ограниченной эффективности против массовых вспышек. В настоящее время барьерные феромонные ловушки – это прежде всего инструмент феромонного надзора, часть мероприятий по учёту численности жуков. Они устроены просто: вешается ловушка с диспенсером феромона, и жуки, привлеченные запахом, попадают в неё. В течение сезона учётчики периодически проверяют ловушки и подсчитывают улов. Анализируя эти данные, можно отслеживать динамику численности жука, начало и пик лёта на определённой территории.

Для борьбы с короедами лесопатологи иногда используют другой метод, похожий на феромонные ловушки, но работающий иначе – ловчие деревья. В очаге выбирается специально отведённое (часто уже ослабленное) дерево или штабель свежесрубленной пихты. Оно обрабатывается произведённым в лаборатории феромоном, привлекая максимальное количество жуков в одном месте. В таком дереве концентрируется и развивается огромная популяция короеда. Ключевой момент: это ловчее дерево необходимо своевременно уничтожить строго до момента вылета нового поколения жуков (обычно через 2–4 недели после заселения). Если упустить срок – ловушка превращается в рассадник вредителя.

Но тут существует ещё одна сложность – специфический синтетический феромон, эффективно привлекающий именно уссурийского полиграфа, до сих пор не разработан и не производится серийно. Есть сведения, что он иногда попадается в ловушки с феромоном короеда-типографа, но это неспецифично и ненадежно. Без «своего» феромона использование метода ловчих деревьев или массовый отлов становятся крайне затруднительными или невозможными.

Поэтому в данный момент основная борьба с этим короедом ведётся посредством объявления карантинных зон, своевременной вырубки заражённых деревьев.

Также единично используются препараты, вводимые в виде инъекций – они позволяют остановить заражение дерева на ранней стадии. Но, опять же, из-за дороговизны метода и невозможности использовать инъекции на каждом дереве в лесу, такой способ защиты неэффективен.

Миф 7. Уссурийского полиграфа подбросили в качестве биооружия, чтобы уничтожить ценные сибирские леса!

Ах, этот миф! Пожалуй, один из самых популярных. Чего только не услышишь: и про коварных иностранцев, и про тайные лаборатории, мечтающие оставить Россию без пихты… Люди обожают конспирологические теории – это факт!

Но реальность куда прозаичнее и, честно говоря, банальнее. Вероятность того, что кто-то специально завёз жучка размером с булавочную головку именно для уничтожения сибирских лесов, стремится к нулю. Почему?

- Можно проследить естественные пути миграции жука с Дальнего Востока и до поражённых регионов.

Полиграф распространяется пассивно: с ветром, транспортом, заражённой древесиной. Его появление в Сибири совпало с интенсивными перевозками дальневосточного леса по Транссибу. Жук просто ехал «зайцем» в вагонах с пиломатериалами. Если бы это была диверсия, заражение было бы точечным и синхронным, а не таким «растекающимся» по логистическим путям. Существует большая научная работа, посвящённая вторичному ареалу короеда – и её крайне полезно будет изучить тем, кто сомневается в природности его очагов. Ведь, скорее всего, при намеренном заражении распространение жука имело бы точечный характер. Вспомните случай с самшитовой огнёвкой – бабочкой, погубившей реликтовые рощи Кавказа – она тоже приехала на посадочном материале, а не в диверсионном контейнере.

- Не стоит сбрасывать со счетов изменение климата. Более мягкие зимы (а личинки полиграфа, между прочим, выдерживают до минус 50°C!) и ослабленные засухами деревья создали ему идеальные условия для экспансии. И наш случай с уссурийским полиграфом не единственный в мире! Мы легко можем найти аналогичные ситуации, связанные с климатом. Посмотрите на Канаду: там жук Dendroctonus ponderosae, тоже благодаря изменениям климата, уничтожил значительные площади сосновых насаждений!

Природа не читает политических карт: виды мигрировали всегда. Просто сейчас, в эпоху глобализации и климатических сдвигов, это происходит в разы быстрее и заметнее. Полиграф уссурийский – не злобный диверсант, а скорее «слепой пассажир» человеческой деятельности и планетарных перемен. Кроме того, винить мифических врагов – значит отвлекаться от реальных проблем. Вместо поиска несуществующих кукловодов, куда продуктивнее сосредоточиться на научных решениях: мониторить леса, разрабатывать методы защиты, помогать экосистемам адаптироваться.

Так что же в сухом остатке? Полиграф уссурийский – действительно серьёзный враг пихтовых лесов. Но, несмотря на масштабы бедствий, он не съест вашу баню. Его опасность – в коварной способности массово размножаться на ослабленных пихтах благодаря симбиозу с грибком и отсутствию естественных врагов на новых территориях. Он – невидимый разрушитель, чья работа видна лишь по итогу: внезапно порыжевшим кронам. Но важно помнить: усыхание пихтарников – это чаще всего следствие целого комплекса проблем (ослабление лесов из-за изменения климата, антропогенного воздействия, болезней), где полиграф выступает скорее «последней каплей», финальным аккордом. Именно на решении этих комплексных проблем, а не только на крошечном жучке, должно фокусироваться настоящее спасение пихтарников и внимание общественности.