В 1994 году в составе научной экспедиции я впервые попал на Новую Землю. Выйдя 27 июля из посёлка Мишуково близ Мурманска на гидрографическом судне СФ РФ «Ромуальд Муклевич», 2 августа мы встали на якорь в губе Крестовой.

С борта судна виднелись развалины становища Ольгинского (в советское время — Крестовая Губа).

Издавна морской залив губа Крестовая — место поморских промыслов. Впадающие в губу три реки богаты гольцами. Рыбу в них ловили дважды за лето — «весной ловят тягловыми и ставными неводами, а осенью — ставными неводами и заборами». В 1920-ые — 1930 годы, период существования островного охотничье-промыслового хозяйства, вместе с двумя другими точками промысла — заливами Пуховым и Нехватовым, три Крестовые реки в сумме давали до 3/4 улова рыбы на архипелаге. В акватории губы ловили также треску и мойву. Добывали и морского зверя — тюленей, нерпу, морского зайца, белуху и белого медведя, а в тундре — гусей, песца и в небольшом количестве дикого северного оленя.

Из летописи

Кто открыл губу Крестовую, и почему она так называется, доподлинно не известно. Таков название упоминается уже с раннего периода освоения архипелага. Возможно, много столетий на берегах залива, как и везде на Новой Земле, в местах гибели своих товарищей или для обозначения собственности на удачливое место промысла, поморы ставили свои традиционные кресты. Видимо, отсюда и пошло её название. На карте архипелага названий «Крестовый», «Крестовые» и «Крестовая» (мыс, приметное место и т. д.) не менее десятка. Даже экспедиция Вильяма Баренца отметила один их таких географических объектов — Крестовый остров, открытый в первом плавании голландцев в 1594 году. Здесь европейцы обнаружили нескольких русских крестов. Вероятно, позже часть их была утрачена или переименована.

Кстати, В. Баренц, проплывая мимо входа в Крестовую, не заметил его, хотя севернее, всего в 20-ти минутах по широте, голландцы открыли залив — «Lomsbay» (современная губа Северная Сульменевая). Причина не замеченного ими входа в губу выяснилась позже. В «Лоции Карского моря» Н.И. Евгенова отмечено, что «самый вход в губу открывается с сравнительно близкого расстояния, так как южный входной мыс ее — мыс Смирнова, проектируется на северном берегу, сливаясь с ним».

Пионером изучения губы является известный отечественный мореплаватель Фёдор Петрович Литке, на бриге «Новая Земля» совершивший четыре похода к архипелагу (1821-1824). Описав береговую часть и саму акваторию, эта экспедиция стала автором ряда географических названий: входных мысов — Смирнова (южного) и Прокофьева (северного) и о. Врангеля.

В 1838 и 1839 годах изучение губы продолжил Степан Моисеев, командир шхуны «Шпицберген» экспедиции Августа Карловича Цивольки. Моисеев открыл о. Ермолаева. Обследовав вершину губы, он установил, что между ней и расположенным на восточном берегу Северного острова зал. Незнаемым нет никакой связи, хотя ранее предполагалось о существовании между ними широтного пролива подобно Маточкину Шару.

В первом десятилетии XX века в исследованиях губы Крестовой отметились два известных полярных исследователя — Владимир Русанов (1908 и 1910) и Георгий Седов (1910 и 1913). В 1908 году Русанов в составе французской океанографической экспедиции на судне «Жак Картье» вместе с группой европейских учёных впервые пересёк Северный остров поперёк, пройдя из зал. Незнаемого в кут губы Крестовой и возвратился обратно. Цель такого похода он определил как желание «видеть поперечные разрезы горных пород на возможно большем протяжении» и «прочитать» геологические страницы истории архипелага. Маршрут — почти по 40 км в каждую сторону, занял у путешественников 19 часов (30-31 августа). Трасса похода лежала между высящихся с обоих сторон крутыми горами с высотами до 800 м и более, лежащими на них ледниками (Краснова и Макарова-Жерве). На пути следования путешественников располагалось несколько озёр (самое крупное из них — Долгое). «Дорога» представляла собой раскисшую от стекания с ледников потоков талой воды почву с участками галечников и валунов. Во время похода «на ледниках уже царствовала зима, порывы ветра с характерным шелестом волокли клубы поземки, бросая изнемогавшим людям в лицо снег, оседавший на одежде и собачьей шерсти искрящимися снежинками. При подъеме к ледоразделу стало попадаться больше трещин, так что на их обход уходило много времени». Ледораздел находился между двумя ледниками — Макарова и Жерве. Русанов писал: «мы убедились, что они тесно связаны. Но ледник адмирала Макарова, обращен в сторону Карского моря, а ледник адмирала Жерве спускается к морю Баренца».

В 1909 году по инициативе архангельского губернатора Русанов вновь отправился в экспедицию, но теперь для подробного изучения губы Крестовой, где предполагалось создание промыслового становища. Обследовав горные хребты, реки и ручьи, обрывистые берега, экспедиция побывала и на ледниках. Русанов со товарищи вновь пересёк Северный остров, но теперь уже в обратном направлении, с запада на восток. Поход из кута губы Крестовой занял пять дней с несколькими ночёвками и обследованием зал. Незнаемого.

В июле 1910 года на пароходе «Великая княгиня Ольга Константиновна» «вместе с заведующим самоедскими колониями на Новой Земле правителем канцелярии Садовским по просьбе губернатора [И.В. Сосновского], Главным Гидрографическим Управлением для обследования Крестовой губы» была командирована экспедиция штабс-капитана Г.Я. Седова. Ей вменялись подробное картографирование и обследование берегов и акватории залива с целью выбора подходящего места будущего промыслового становища и безопасного судоходства. Были осуществлены геодезическая съёмка береговой области и промеры глубин, изучены донные осадки и течения, определены места стоянок судов. В время всей экспедиции (до сентября) впервые здесь проводились метеонаблюдения.

После этой экспедиции на карте архипелага появился новые географические названия: горы и бухта Сосновского на северном берегу губы, названные в честь архангельского губернатора Ивана Васильевича Сосновского; рейд Бакан — в честь посыльного транспорта «Бакан», заходившего сюда в 1910 году. Ещё один топоним — бухта Вера, связан с именем жены Г.Я. Седова, Веры Валерьяновны Седовой (урождённой Май-Маевской), появился в 1913 году, в первый год возглавляемой им экспедиции к Северному полюсу.

Описание губы

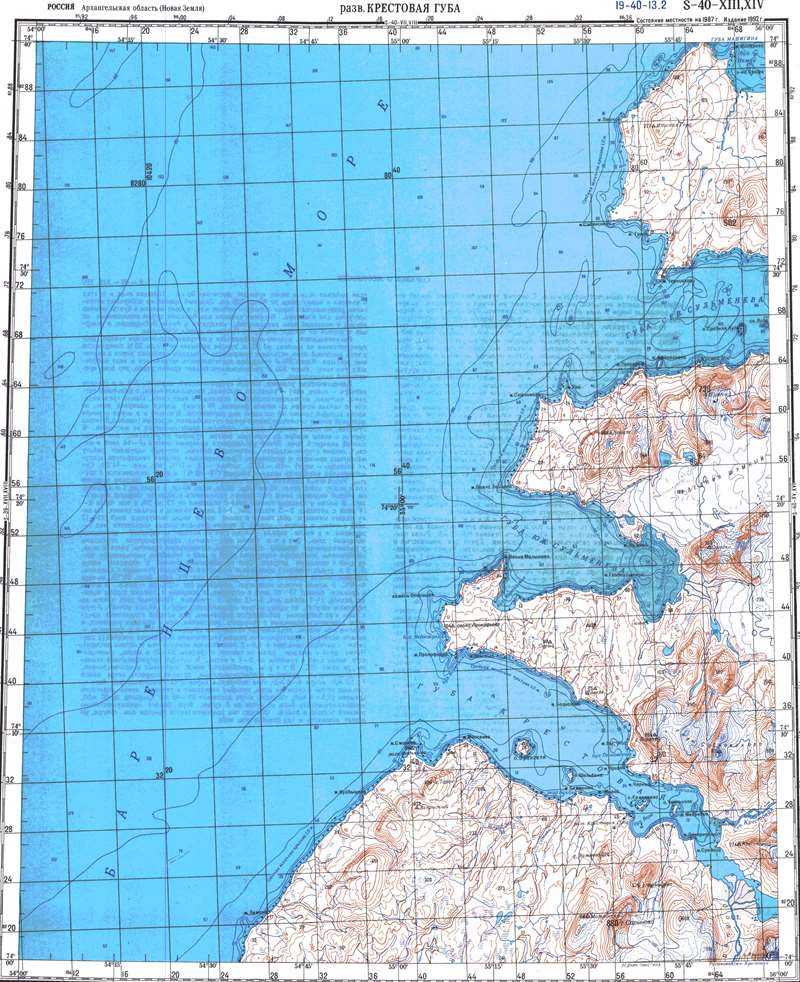

Морской залив Губа Крестовая находится на юго-западном берегу Северного острова.

Вход в неё — шириной около 4 миль (примерно 8,2 км). Сама акватория губы делится на три части: первая — самая широкая (около 7,4 км), на протяжении 9 миль (около 16,4 км); вторая — от траверза «мыс Жилой — мыс Кривой» до линии «коса Широкая — устье р. Сев. Крестовая», сужающаяся до 1,3 мили (2,4 км); третья, от траверза «мыс Поворотный — мыс Средний» до самой вершины, имеет ширину всего 8,5 кабельтовых (1,57 км) и представляет собой несколько идущих друг за другом и соединяющихся мелководных лагун.

Рельеф южного побережья — полого-холмистый, с отлого спускающейся к морю поверхностью и обрывистыми берегами (высотой до 25 м).Берега с оврагами, по которым текут ручьи, нередко с водопадами.

Вдоль берега полосой до нескольких кабельтовых на двадцать километров (к вершине залива, примерно до бывшего становища) идёт пояс подводных, едва заметных камней и рифов. Северный берег — более высокий, местами скалистый, с утесами, между мысами Басистым и Высоким начинаются горные хребты с высотами более 270-600 м. Они тянутся на юго-восток. Даже летом вершины гор запорошены снегом, и поэтому в «Лоции Карского моря» (1935 г.) они образно названы «сахарноголовыми пиками». Наивысшие точки — седлообразная вершина горы Средней (1 220 м) и чуть ниже пик Седова (1 051 м); обе они лежат в самой вершине губы. Горы в ясную погоду видны с моря, с расстояния до 50 миль от берега (примерно 92, 6 км).

В лагуну впадают три Крестовые реки — Южная, Средняя и Северная. Южная течёт по Южной Крестовой долине; она начинается из оз. Долгого в глубине долины. В 1925 году участники Новоземельской экспедиции АН СССР назвали «Южную Крестоую долину, долиной Русанова в честь геолога Русанова, впервые из исследователей прошедшего по ней в 1909 г.». Эта долина представляет собой наиболее удобный путь для прохода на карскую сторону острова, который выводит к бухте Гольцовой зал. Незнаемого. Средняя — занимает долину, в 1908 году названную в честь доктора французской экспедиции Кандиотти, в которой участвовал геолог В.А. Русанов. Она начинается с с ледника Макарова-Жерве. Наконец, третья из Крестовых рек, Северная, занимает Северную Крестовую долину и берёт начало из озер, расположенных в её верхней части.

Акваторию у южного берега губы оживляют пять небольших и невысоких островов. Самый крупный из них — о. Врангеля, высотой до 36 м. Острова опоясаны подводными камнями. Глубины во внешней части губы 55— 90 м; к её вершине они постепенно уменьшаются, а в районе мысов Поворотного и Крестового и вовсе 9 и менее метров.

Норвежцы в губе Крестовой

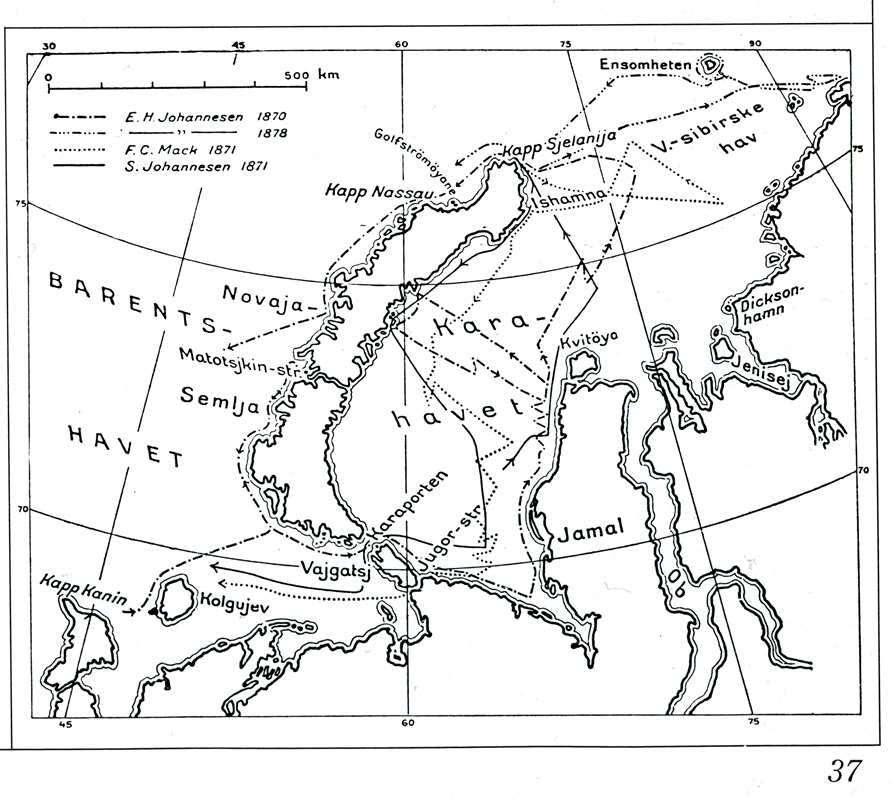

С середины XIX века, пользуясь благоприятной ледовой обстановкой на северо-востоке Баренцева и в Карском морях, на Новую Землю и Вайгач устремились десятки норвежских зверобойных судов, которые хищничали на островных промыслах, незаконно скупая и добывая морского зверя, рыбу, пушнину и гагачий пух. Ориентируясь на существовавшую веками на западном берегу архипелага систему сезонных поморских становищ и промысловых пунктов, на их месте норвежцы организовали несколько круглогодично функционирующих промысловых баз, предварительно уничтожив все следы пребывания тут русских. Скандинавы обосновались на архипелаге без всякого разрешения ни норвежского, ни русского правительств.

Такое становище было обнаружено на северном берегу губы в 1909 году. «22 июля Русанов» посетил его с двумя самоедами-проводниками отправившись на север, в губу Машигину. «Небольшой, новенький, чистый и уютный норвежский домик приютился между скалами в дальнем углу бухты, всего лучше защищенной от ветров и волнения». Это были владения некого «Бернера Иергенсена», который несколько лет назад «прочно обосновался в Крестовой губе, выстроил три дома», оставляя тут на зимовку суда. В становище базировались четыре человека. Промысел гольца (они ловили рыбу в Крестовых реках) у них был хороший. «На берегу лежали закупоренные и совсем приготовленные к отправке бочки, наполненные продуктами промысла: частью салом и жиром морского зверя, частью — гольцами». Русанов насчитал 30 бочек готовых к отправке в Норвегию. Норвежцы сообщили, что прошлой зимой убили здесь пять белых медведей. Получив хорошую добычу, они планировали провести ещё одну зимовку. По приглашению хозяина Русанов даже переночевал у них. В.А. Русанов был потрясён увиденным: «Печальная картина на русской земле! Там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы». Вернувшись в Архангельск, он доложил губернатору об увиденном, и тот забил тревогу».

Ольгинское становище

В целях борьбы с засильем норвежцев на архипелаге в 1910 году архангельский губернатор направил в губу Крестовую пароход «Великая княгиня Ольга Константиновна».

На его борту, помимо экспедиций Г. Седова и В. Русанова, плыли переселенцы, будущие жители становища. «11 июля пароход прибыл в Крестовую губу, и после того, как было выбрано подходящее для колонии место на южном берегу губы, против острова Ермолаева, начались работы по выгрузке строительных материалов и по устройству на берегу временного барака для переселенцев и рабочих. При этом [было решено] возбудить ходатайство о присвоении сооружаемому поселку, являющимся самым крайним населенным пунктом на всем Русском Севере, наименования «Ольгинский», в честь ее Императорского Высочества великой княжны Ольги Николаевны».

Первопоселенцы — «крестьяне Шенкурского уезда, Смотроковской волости, деревни Немировской — А.Ф. Усов с женой Анной, А.Г. Долгобородов с женой Анной и дочерью Анной, М.К. Фомин с женой Анной, и Д.М. Конечный с женой Елизаветой, сыном Федором и дочерью Лидией (всего 11 человек)». Они и стали жителями первого на архипелаге чисто русского и самого северного на то время промыслового становища.

Церемония закладки становища с помпой освещалась в губернской прессе. «На берег поехали на шлюпках: архангельский губернатор И.В. Сосновский, заведующий Новоземельскими колониями Б.И. Садовский, архимандрит Веркольского монастыря о. Варсонофий, находившиеся на «Ольге» другие духовные лица, все туристы, служащие парохода, рабочие и промышленники; приехали также гости с парохода «Николай» Масленникова, находившиеся в это время в Крестовой губе.

Перед воздвигнутым среди обломков шифера крестом был отслужен молебен архимандритом в сослужении с иеромонахом. Четверо туристов, вооружившись аппаратами, фотографировали с разных сторон группу молящихся у креста.

После молебна произведено было окропление св. водой четырех углов будущего дома, а также будущей часовни во имя Св. Ольги и освящение уже построенного временного барака, на котором в это время был поднят флаг.

Затем г. начальник губернии заложил первый камень в фундамент дома, и каждый из присутствующих также положил по кирпичу, бросая, по старому обычаю, серебряные деньги под кирпич. Появилось шампанское, начались тосты, крики «Ура!»».

Осенью к ним присоединились крестьянин Пинежского уезда Яков Запасов с женой Анастасией и внучкой Ольгой и крестьянин Печорского уезда Фотий Сметанин с женой Евдокией. Оба они раньше занимались новоземельскими промыслами и были знакомы с местными условиями жизни.

Будучи неприспособленными к арктическим условиям, многие из первопоселенцев Ольгинского за две зимовки погибли, и становище заселили самоедами.

Небезынтересно, что близ Ольгинского в 1914 году базировался лётчик Ян Нагурский. Вместе со своим механиком (техником-мотористом, матросом I класса) Е. Кузнецовым здесь они первыми в мире поднялись в небо Арктики на самолёте «Морис-Фарман». О своих впечатлениях от первого в Арктике полёта он позже писал: «Мы летели к северу вдоль западного побережья Новой Земли. Тяжело гружённый самолёт с трудом поднялся надо льдами, но затем стал быстро набирать высоту; перед нами открывались все более красивые виды. Направо находился остров с грядами островерхих хребтов и спускавшимися по ним ледниками, налево — белый океан, на котором кое-где виднелись тёмные пятна открытой воды. Ледяными верхушками сверкали живописные, фантастических форм айсберги» (подробнее я писал об этом в 2020 г., УС, № 4 Первый летчик в небе Арктики). Становище Ольгинское просуществовало до середины 1950-ых годов, до организации на архипелаге испытательного ядерного полигона.

Русановская дорога

Ещё несколько мало известных фактов о «последователях» поперечных пересечений Новой Земли по пути Русанова. Летом 1924 года после первой зимовки на новообразованной радиостанции «Маточкин Шар» геолог Александр Шенкман прошёл по восточному берегу Северного острова до зал. Незнаемого, а оттуда — в губу Крестовую и обратно.

В 1925 году по «пути Русанова» прошла геологическая экспедиция АН СССР под руководством проф. Павла Владимировича Виттенбурга. Её главной целью было пересечение архипелага для описания геологического строения внутренней области Северного острова.

Из событий нашего времени упомяну о совершённом в августе 2018 года походе в зал. Незнаемый и обратно походе отряда из шести человек под командованием Алексея Чистякова из экспедиции СФ РФ (информация предоставлена научным руководителем экспедиции полковником С.Б. Чуркиным). 4 августа большой десантный корабль (бдк) «Георгий Победоносец» встал на якорь между о-вами Ермолаева и Чевкунова.

Представшая перед участниками похода картина была безрадостной — хотя «волны нет», но «пасмурно, облачность низкая, без просветов. С гор вместе с облаками спускается холодный воздух. Ветер западный. В горах и на побережье местами лежит снег». Маршрут начался 5 числа и «пролегал по левому берегу реки Южная Крестовая. По юго-западному подножью горы Пинегина вышли на небольшой гурий, сложенный на высоте 100 метров. От него на 275°, за южным склоном горы Каровой открывался вид на восточный край ледника Пинегина». Мимо западного берега оз. Долгого, маршрут лежал «вдоль озера. Горы довольно близко подступали к воде, местность часто пересекалась ручьями и россыпями больших камней. Вода в озере по вкусу солоноватая, какой либо флоры или фауны в озере не замечено». По пути участники похода выполняли задание гляциологов и фиксировали современное положение ледников. Встретили даже остатки «лагеря. Вокруг лежали бревна, доски, шанцевый инструмент, 2 пустые металлические 200 литровые бочки. На одной из бочек удалось различить маркировку – «1986 г.». Чуть поодаль лежал каркас от раскладушки, насквозь проржавевший металлический ящик и остатки печной трубы. Везде разбросаны ржавые консервные банки и осколки от водочных бутылок. Даты изготовления на осколках не читались, но на одной банке от шпрот была надпись, что изготовлена она в г. Ленинграде. Дойдя до конца озера, мы поднялись на 100-метровую каменную гряду, окаймляющую озеро с востока. С нее отчетливо был виден язык 305 ледника. После спуска с гряды, группа поднялась на следующий перевал. С него мы наконец-то увидели бухту Гольцовая, конечную точку нашего маршрута по долине Русанова». После трёхдневного пребывания на карской стороне, 10 августа отряд двинулся в обратный путь и 11 числа завершил 115-километровый пеший маршрут.