Высота в 1803,4 метра открыта в 1927 году

С плато на вершине

На Приполярном Урале, по соседству с высшей уральской горой Нáродной, имеющей старинное мансийское название Поэнг-Ур, расположена вершина имени российского академика А.П. Карпинского.

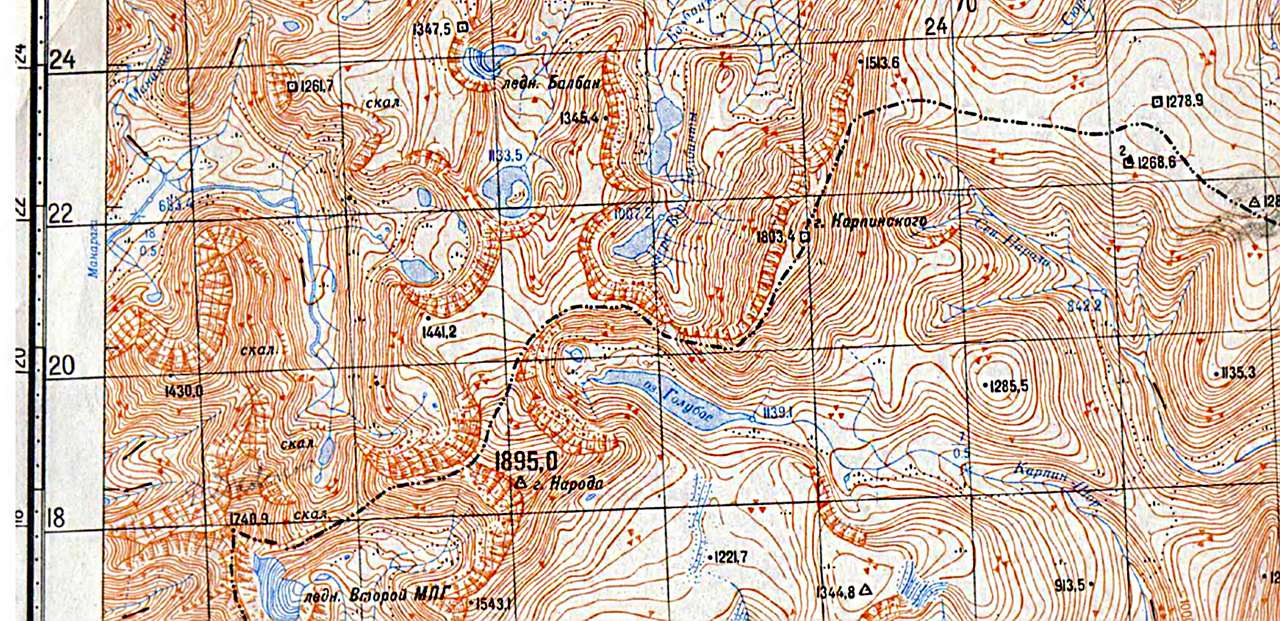

Гора находится в северной оконечности Исследовательского хребта . Расположена она на линии главного уральского водораздела, который в этом районе делает крутой поворот в восточном направлении. И далее, в верховьях реки Кожим, приобретает общее направление на северо-восток. Этот участок в туристической среде именуют Приполярным Интегралом.

Гора имеет продолговатую форму, вытянутую примерно в северном направлении. Восточные склоны горы монотонно опускаются к верховьям реки Северная Нáрода. А западные склоны скальными сбросами круто обрываются в долину реки Балбанью, в которой расположены несколько озёр.

Перепад высоты между макушкой горы и урезом озера Верхнее Балбалты составляет около восьмисот метров. Это озеро расположено в скальном каре. При этом западная линия скальных сбросов горы является восточной стенкой этого кара, загибаясь к западу и опускаясь к перевалу между истоками рек Балбанью и Карпин-шор.

Южные и юго-восточные каменистые склоны горы опускаются к озеру Голубому, расположенному в долине реки Карпин-шор. Перепад высоты от верхушки горы до уреза озера Голубого – около шестисот метров. Высотная отметка горы – 1803,4 метра.

Вершинная часть горы представляет собою обширное плато, вытянутое в северном направлении. В средней части его расположена небольшая приподнятая плоская поверхность, на высшей точке которой установлена памятная доска академику А.П. Карпинскому. Впервые памятный знак на вершине установили школьники из города Карпинска под руководством А.С. Шумкова.

Гора носит название первого советского президента Российской академии наук А.П. Карпинского. Имя горе присвоили участники северо-уральской экспедиции Уралплана и Российской академии наук в 1927 году.

Тогда неожиданным результатом работы этой экспедиции было определение геодезическим методом высоты нескольких гор с отметками высот, значительно превышающими высоту вершины Тельпос-Из, ранее считавшейся самой высокой горой на Урале.

Одна из вновь определённых вершин – гора Народная – оказалась действительно самой высокой уральской вершиной. А другой горе, расположенной рядышком с высшей уральской вершиной, участники экспедиции присвоили имя академика Карпинского.

Отмечу, что все геодезические измерения в экспедиции проводил Степан Янченко, в ту пору практически ещё студент, только за два месяца до экспедиции окончивший ленинградский университет.

Успешная карьера

Александр Петрович Карпинский родился 26 декабря 1846 года (7 января 1847 года по новому стилю) в небольшом поселении Турьинские Рудники, расположенном на севере современной Свердловской области. Его отец – Пётр Михайлович Карпинский был горным инженером и служил по горной части на Северном Урале. Представители обширного рода Карпинских традиционно трудились на горно-металлургическом поприще.

Поэтому неудивительно, что юный Александр, двенадцати лет от роду, был отправлен в Петербург на обучение в горном кадетском корпусе, который он закончил в 1866 году с золотой медалью. После окончания учёбы он работал в Златоустовском горном округе. Служил смотрителем на Миасских золотых приисках. Побывал на Таганайских горах.

В 1868 году переехал в Петербург, где началась его научная деятельность в горном институте. И надо сказать, карьера была весьма успешной. Вот некоторые вехи. 1877 год – профессор кафедры геологии, геогнозии и рудных месторождений в горном институте. 1885 год – директор геологического комитета. 1886 год – адъюнкт, а с 1889 года – академик Санкт-Петербургской академии наук. В 1917 году он был избран президентом Российской академии наук и трудился на этом посту вплоть до своей кончины (1936 год).

В летнее время он многократно приезжал на Урал, где проводил экспедиционные исследования. Изучал авгитовые породы около деревни Мулдакаево на Южном Урале и в районе горы Качканар. Проводил разведку каменного угля в Уфимской и Оренбургской губерниях. Обследовал восточный склон Среднего Урала между реками Нейва и Синара. На реке Уфе близ Артинского завода на горе Кашкабаш обнаружил отпечатки древних растений и окаменевших раковин морских моллюсков.

На базе полученных материалов в 1890 году издал монографию «Об аммонеях артинского яруса. Установление принципа «переходности слоев»». Эта монография, а также научный труд «О правильности в очертании, распределении и строении континентов» принесли ему мировую славу. Александр Петрович был избран почётным членом многих академий и научных обществ в Европе и Америке.

Александр Петрович – автор более 400 научных трудов. Имя Карпинского присвоено нескольким географическим объектам: уральский город Карпинск, вулкан на острове Парамушир Курильской гряды, гора на острове Октябрьской революции архипелага Северная Земля, гора в Русских горах Антарктиды, кратер на оборотной стороне Луны, минерал Карпинскит, кимберлитовая алмазная трубка в Архангельской области и др.

Имя Карпинского присвоено научным организациям: Всероссийскому научно-исследовательскому геологическому институту в Санкт-Петербурге и геологическому музею в Москве.

Совсем неудивительно, что в 1927 году участники североуральской экспедиции, представляющие Академию наук, дали одной из высоких вершин на Приполярном Урале имя президента Академии наук – Александра Петровича Карпинского.

Регули и переводы с ненецкого и мансийского языков

Однако, как оказалось позднее, гора эта имеет старинное название, сохранившееся в материалах венгерского естествоиспытателя Антала Регули, который в 1843–1845 годах совершил поездку вдоль Уральского хребта, от широты Екатеринбурга до побережья Северного Ледовитого океана, туда и обратно.

По материалам, собранным на Урале, он изготовил карту Северного Урала. И на вставке к этой карте изобразил взаиморасположение вершин в районе современного Приполярного Урала. На такой вставке чётко определяется нынешняя высшая уральская вершина – Народная. А рядышком помечена гора с названием «Wuaptju».

Что же означает это название?

Сам Регули не посетил район рассматриваемой горы. А названия вершин записывал со слов своего проводника ненца Тьобинга. Поэтому вполне возможно, что «Вуаптью» – это ненецкое название горы.

Действительно, в ненецком языке имеется «ваптё» – «слегка на бок», «косо». Тогда «ваптё пай» – «гора, [которая] слегка на боку» относительно самой высокой вершины в этом районе – Поэнг-Ур (мансийский язык).

Однако, наверняка, гора имела и мансийское название. Учитывая длинную плоскую верхнюю поверхность вершины, она, скорее всего, имела название «Вōвта-Ур» – «плоская гора», где «вōвта» – «плоский» и «ур» – «гора».

В завершении отмечу ещё одну деталь. На вставке к карте Северного Урала, составленной Анталом Регули, на крайнем к северу участке показана гора «jerkaschi». Между нею и горой Вōвта-Нёр не обозначена ни одна вершина. А на современной топографической карте между этими горами обозначены ещё три: Старуха-Из, Старик-Из и Баркова.

На такой карте указана гора Еркусей, которая нанесена севернее горы Баркова. Мне неизвестно, когда и как на карте появились топонимы Старуха-Из и Старик-Из. Гора Баркова названа в честь русского и советского географа А.С. Баркова.

Моя попытка понять, что означает слово «Еркусей» на базе ненецкого языка, была безуспешной. А вот, используя мансийский язык, возможен вполне ясный и логичный перевод. На карте, составленной Регули, этот ороним записан в форме «erkaschi» – «еркаси». Разделим такое название на две части: «еркаси» = «ер» + «каси». Тогда имеем: «ēр» – «край, грань, рубеж» + «кос» – «коготь, ноготь». В итоге получаем: «Ер-Кос-Ур» – «Крайняя гора [в виде] когтя». Такой перевод отражает реальную форму горы – она представляет собою почти идеальный высокий конус, расположенный в крайней северной части отрога Уральского хребта.

Совершить восхождения на гору Карпинского в наше время можно весьма просто. До станции Инта следует добраться по железной дороге. Затем на автомобиле с высоким клиренсом доехать до базы Желанное, расположенной в долине реки Балбанью у подножия горы. А далее вверх по восточному склону выбрать удобный проход между скал.