Есть в истории изучения Северного и Приполярного Урала незаслуженно забытая трагическая страничка, достойная сценария современного фильма. Речь пойдёт об одном из отрядов Северо-Уральской экспедиции Русского географического общества 1847–1850 годов, известной как экспедиция Э.К. Гофмана.

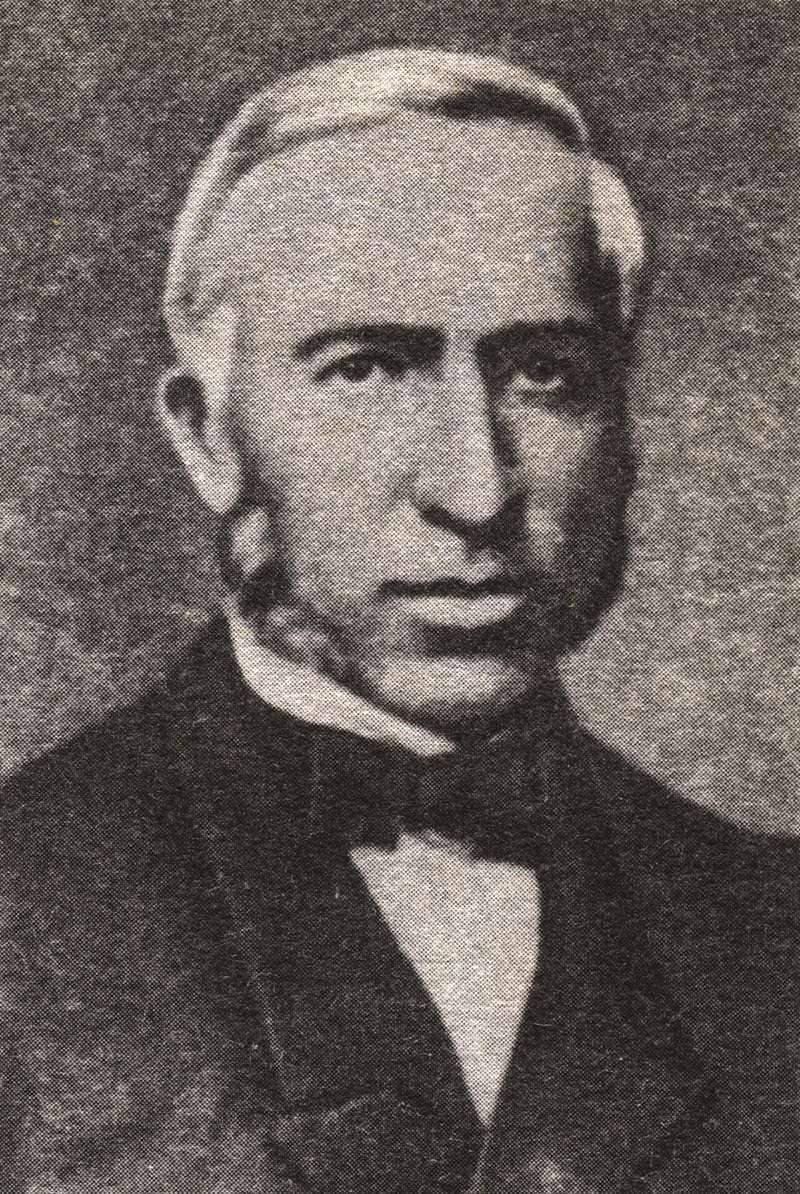

В августе этого года исполняется 180 лет со дня основания Русского географического общества (РГО) в Петербурге. Совет РГО учредил экспедицию на Северный Урал (от 60 градусов с.ш. до берега Ледовитого моря на севере) спустя год после своего возникновения. Целью экспедиции обозначалось «исследование границ между Европой и Азией на всём протяжении их». Это была первая комплексная экспедиция РГО. Её возглавил Эрнст Карлович Гофман – полковник, профессор геологии и минералогии Петербургского университета, действительный член РГО, участник экспедиции на Южный Урал 1828–1829 гг.

Состав экспедиции

Ближайшим помощником его стал горный инженер майор Никифор Ильич Стражевский, имевший опыт работы в Богословском горном округе на Северном Урале в 1830-х годах. Именно ему доверил Гофман самостоятельное руководство вторым отрядом экспедиции.

Кроме Гофмана и Стражевского, в состав экспедиции входили геодезист Мариан Ковальский, естествоиспытатель и художник Фёдор Брант, топографы-геодезисты В.Г. Брагин и Д.Ф. Юрьев, фельдшер из Чердыни Чигиринский, несколько рабочих и переводчик с местных языков, которые нанимались на месте. Старинный торговый город Чердынь, расположенный на притоке Вишеры, стал исходным пунктом экспедиции по Уралу.

Объём проведённых исследований поражает и современников. Летом экспедиционный день начинался «ни свет, ни заря» в любую погоду и заканчивался с заходом солнца. Снаряжение не сравнить с современным. Способ передвижения – оленьи упряжки – «существование оленей есть единственное и возможное средство жизни и путешествия в диких горах Северного Урала», напишет позже Д. Юрьев. Экспедиция была нацелена на изучение Северного Урала в целом, тогда ещё не было деления на Северный, Приполярный и Полярный Урал. Были уточнены истоки многих рек, определены высоты гор и координаты некоторых населенных пунктов (что для того времени было не только трудоёмким, но и чрезвычайно сложным делом).

В ходе экспедиции были собраны богатые коллекции минералов и горных пород, гербарий, предметы быта аборигенов, сделаны чучела животных и др.

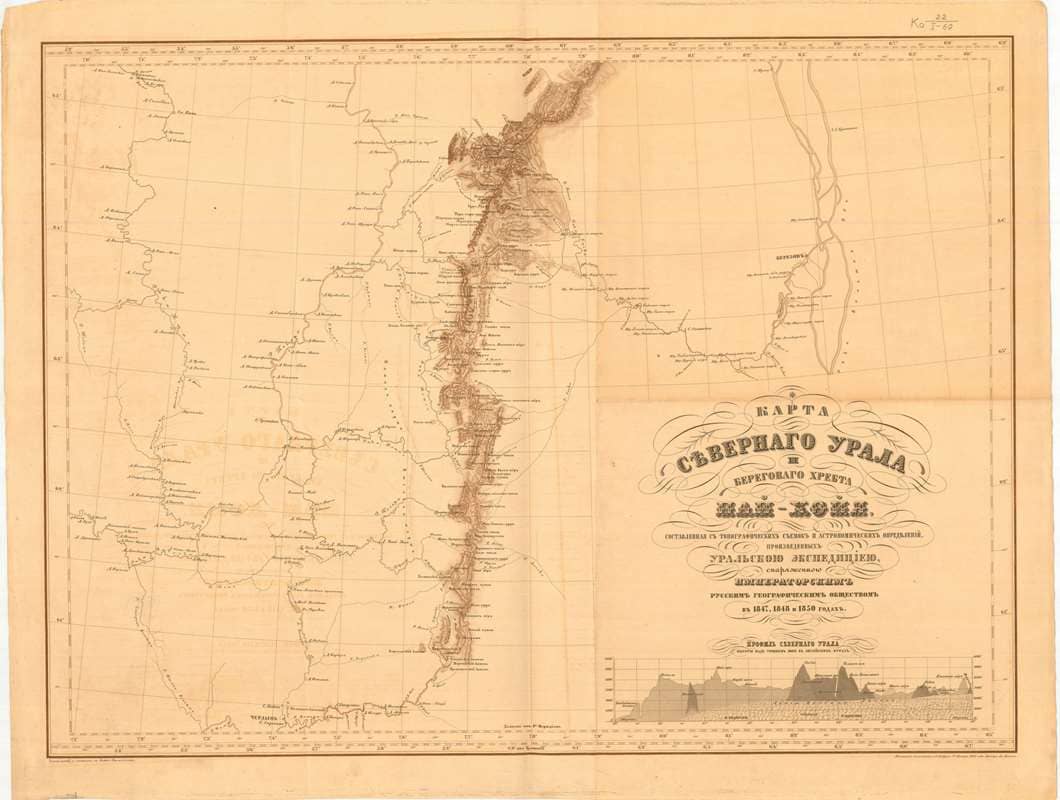

Важнейшим результатом стало составление карты «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой».

Два отряда

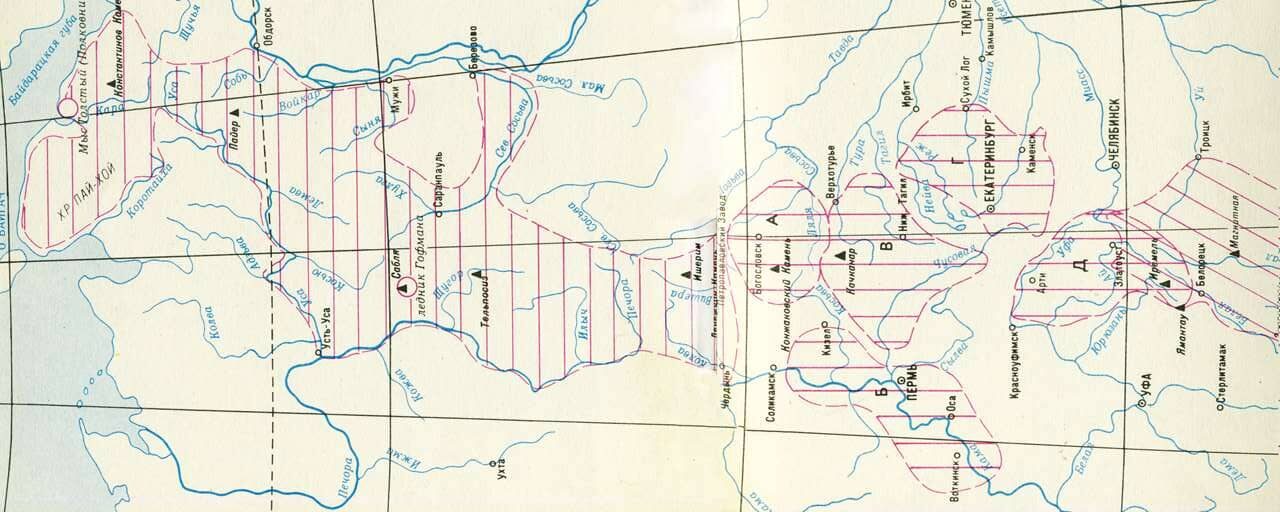

В задачи экспедиции 1848 года входило изучение восточного склона Северного Урала. Исходным пунктом маршрута стал город Берёзов. 7 июня от города Берёзова путешественники спустились по реке Оби до устья реки Войкар и далее вверх по реке к Уральским горам. 29 июня под 66 градусом с.ш. экспедиция разделилась на два отряда: Северный и Южный. Северный, главный отряд под руководством самого Гофмана состоял из Ковальского, Бранта и топографа Брагина, отправился на север по западному склону Уральского хребта до Ледовитого океана.

Южный отряд под руководством майора Стражевского отправился на юг до того пункта, где закончилась экспедиция предыдущего сезона 1847 г. (истоки Щугора). В составе этого отряда был и топограф Д.Ф. Юрьев, который позже опубликует свой путевой дневник с подробным описанием трагических событий.

Навстречу заразе

«К несчастью мы потерпели бедственную неудачу – напишет позже Юрьев, – и наш Южный отряд не достиг цели, по случаю свирепствовавшей в это лето на Урале заразительной язвы, от которой умирали люди и падали олени». Северному отряду повезло больше, он дошёл до «Ледовитого моря». Зараза (сибирская язва) распространялась с юга на север, где действовала слабее, а затем и совсем затухала. Южный отряд, напротив, шёл навстречу заразе.

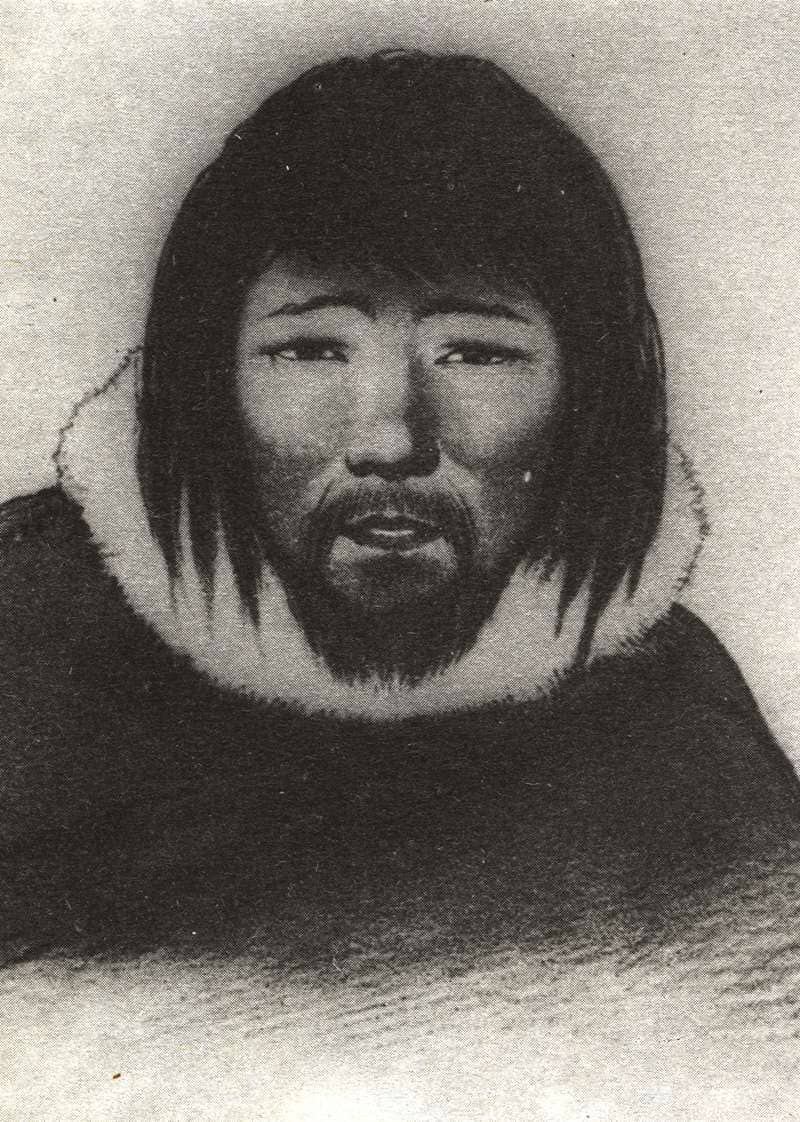

Вот что поведал дневник Д. Юрьева: «14 июля. В стаде пал первый олень». «15 июля пало ещё три оленя. 16 июля ещё четыре. 17 июля …семь оленей. 18 июля – десять. 19июля … 37 оленей. 20 июля … Утром толмач наш на вопрос майора Стражевского о состоянии стада отвечал: …что «Остяки счёт потеряли уже падали, и перестали даже шкуры сдирать. Майор приказал перегонять стадо с места на место, дабы около упавших оленей не заражались здоровые. Но это не помогало: около валяющихся всюду пропавших оленей … лежат или бегают телята, отыскивая маток, или последние около своих телят, и вскоре заражённые сами тут же падают. Лишь перегонять стадо, пролежавшее около часа на месте, на другое, 5–6 оленей уже не встанут. В первые дни падежа проводники наши остяки и самоеды не только снимали шкуры, но с жадностью употребляли в пищу мясо. Предвидя сильную заразительность от этого, мы запрещали им не только есть, даже и раздевать наших оленей, но они не могли удержаться…»

Падёж оленей

К 21 июля у отряда осталось менее 20 оленей, годных в упряжь. Чтобы двигаться дальше, подрядчик был отправлен в становище, расположенное севернее, где зараза ещё не так сказывалась, за оленями. Он вернулся только с десятком оленей. 22 июля «мы бросили менее нужные вещи и расколотили лишние ящики, и уменьшили кладь из 15 нарт до того, что уложили всё на 7 нартах, запряжённых в 2–3 оленя. Сами увесились инструментами и сумками; люди несли на плечах по вязанке дров из расколоченных ящиков и нарт, ибо лес отстоял вёрст на 15 и более от склона Урала, почему добывание топлива было затруднительно. Без оглядки спешили от неприятного места, оставляя за собою до 300 валяющихся оленей в самом отвратительном виде, и толпу едва переставляющих ноги хворых оленей и малых телят при чуме с больными самоедами и семейством их. Не было уже столько оленей, что бы перевезти этот чум на другое место. К тому же мы не нуждались уже в стольких работниках проводниках, по случаю совершенной потери оленей…»

23 июля Стражевский со всеми оставшимися живыми 18 оленями отправляется к месту, где был с зимы оставлен запас провизии. Он ещё надеется найти живых оленей и во что бы то ни стало продолжить экспедицию. Юрьев остаётся в лагере и занимается прямыми обязанностями – проводит топосъёмку, « барометрические и геогнозические наблюдения». 24 июля «…из оставленного чума нашего пришёл самоед с известием, …что остяк, работник Ускова, помер, пробыв два дня больным».

25 июля Стражевский возвращается «со своими спутниками пешком, везя только на трёх уцелевших оленях куль сухарей, несколько крупы и прочей мелочи. Озабоченный и изнурённый вид его не обещал радостной вести. К югу от нас на всём протяжении Урала, куда предлежал путь наш, не осталось ни одного живого оленя, все были истреблены язвою. Сами остяки в чумах тоже почти наполовину померли, или были жестоко больны».

Задача — выжить

26 июля «сообразно описанным обстоятельствам, начальнику экспедиции, видевшему, что не имеется уже никаких средств продолжать дальнейшего путешествия по Уралу…оставалось заботиться единственно только о спасении вверенного ему отряда от явной погибели; тем более, что один из слуг наших, горный мастеровой, уже заболел заразою, несмотря на все меры осторожности…» Майор Стражевский объявляет о закрытии экспедиции.

Вновь раздобыв в северном пауле оленей и оставив там часть груза, бросив личные вещи, чтобы облегчить кладь на оставшихся оленях, которые и так падут в скором времени, они направляются к кочевью на реке Пиде – Иоган. Проводник предлагает выходить на реку Обь к остяцкому селу Мужи. В кочевье вновь приходится по возможности уменьшать кладь, т.к. «одержимый язвою горный мастеровой Павел Вакинов сделался трудно больным, под которого нужна отдельная нарта. 30 июля отправляются из кочевья в путь, 31 июля больной скончался. «…мы похоронили его в неглубокой могиле, но с трудом и почти общим усилием вырытой в каменистой почве земли». Падёж оленей катастрофически продолжался. 1 августа «мы оставили ещё одну нарту… с палатками, инструментами, ружьями, котелками и проч…»

4 августа не осталось ни одного оленя, а впереди бесконечный и утомительный путь через не проходимые в летнее время топи и запас сухарей на 7 дней. 5 августа «Мы пятеро: майор Стражевский, я, горный мастеровой, толмач и подрядчик, принуждены были отправиться в трудный и неизвестный путь без проводника, потому что самоед Юхкор, был трудно болен, а другому остяку, хоть и легче казалось, но он не соглашался идти с нами: вероятно не желая оставить умирающего товарища своего». Проводники рассказали о главном направлении пути на Обь, о приметах местности, которые могли служить указанием пути к поселению. У каждого за плечами ноша около пуда весом, «остальные вещи, собранные минералы, инструменты и прочее увязали на двух нартах и оставили в тундре, в надежде, что их доставят зимою».

Первые морозы

А дальше – километры пути, утомительные и большие обходы топей – зыбунов, чащи леса, кочки и болота, частые дожди, после которых приходилось делать днёвку, чтобы хоть как-то просушить одежду и малицы – единственное ложе для ночёвок. В ночь на 11 августа пришли первые ночные морозы – к утру всё подёрнулось инеем. Холодными ночами жались к костру, порой прожигая и так уже истрёпанную одежду. Порой блуждали в поисках хоть каких-то знаков старых зимников.

11 августа кончились сухари. Голод становился всё ощутимее. Ружья были давно оставлены… Собирали и варили в чайнике грибы, ели ягоды. Очень обрадовались, когда стали попадаться сыроежки «они заменили нам хлеб», их ели просто в сыром виде. «Морозные ночи с инеем уже не портили грибов, через что они высыхали на корню». «…Не имея сахара, мы могли четыре стакана чаю выпивать с сухими грибами…»

13 августа на одном из озёр увидели пару гусей с молодым, ещё не летающим гусёнком. Вновь пришлось пожалеть об оставленных ружьях. «Ибо голод становился ежедневно ощутительнее, изнуряясь утомительными переходами и только на подножном корме. … Пугая и кидая палками в озеро, мы старались всеми силами выгнать гусёнка на болотистый берег… После двухчасовой невольной и трудной охоты удалось-таки подшибить измученного донельзя гусёнка. Майор Стражевский, видя, как трудно достался нам этот ничтожный гусёнок, и не надеясь впредь на подобный промысел, …не предвидя ещё конца путешествию нашему, разделил, к общему удивлению, гусёнка на 6 частей, – на три обеда и на три ужина для 4-х человек. Варя всегда два чайника грибницы, один за другим мы опускали по 1/12 части гусёнка в чайник, как приправу к грибам, которые от воображения ли, казались несравненно вкуснее и питательнее. Разваренный же между грибами кусочек дичи г. Стражевский аккуратно делил всем, не исключая себя, по ровной крошке.»

19 августа «ночью был мороз нетерпимый, мокрая обувь на ногах начала мёрзнуть, которую мы принуждены были снять с себя и кое-как корчиться в наших малицах». 24 августа «к вечеру …горный мастеровой упал на дороге от сильной боли в пояснице. Остановились тут же на ночлег».

Спасение

Лишь 28 августа обессилевшие путешественники вышли в остяцкое село Мужи.

« Все мы были как тени слабые, изнурённые, не мытые, обросшие бородами, с страшно изорванною и обожжённою одеждою и почти без обуви. Белизна между пальцами показывала ещё настоящий цвет рук, обожжённых, опухших и грязных. На ногах ногти начали спадать от постоянной сырости и холода… Пешком, без проводника, 22 дня странствовали мы между Уральским хребтом и р. Обью по дикому долу, наполненному непроходимыми топями, и питаясь мхом, грибами и ягодами. Сделав около 200 вёрст с утомительными обходами и изнемогая от недостатка, голода и усталости, я не имел никакой возможности продолжить рекогносцировки этого пути и делал только краткое описание в своём дневнике». О чём сокрушается человек, чудом выживший в этих условиях? О том, что не смог до конца выполнять свою научную деятельность! Настоящие и удивительные русские люди были в составе этой забытой экспедиции…