Владимир Гаврилович Филиппов успешно руководил сыскной полицией в Северной столице с 1903 по 1915 год, однако мало кто знает, что карьеру сыщика он начал в Южном Зауралье, где ему довелось распутать своё первое дело.

Увидел свет маленький Володя на берегах реки Ижоры 15 июня 1863 г. в Колпино-Никольской слободе (сейчас г. Колпино в составе Санкт-Петербурга) при Адмиралтейских Ижорских заводах, где его отец, губернский секретарь (соответствующий воинский чин – поручик) Гавриил Артемьевич, служил письмоводителем канцелярии. По окончании Царскосельской гимназии Владимир Филиппов поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета и в 1889 году окончил его. Восхождение по карьерной лестнице начал кандидатом на судебные должности в Окружном суде Санкт-Петербурга и вскоре был командирован в помощь судебному следователю в Царском Селе.

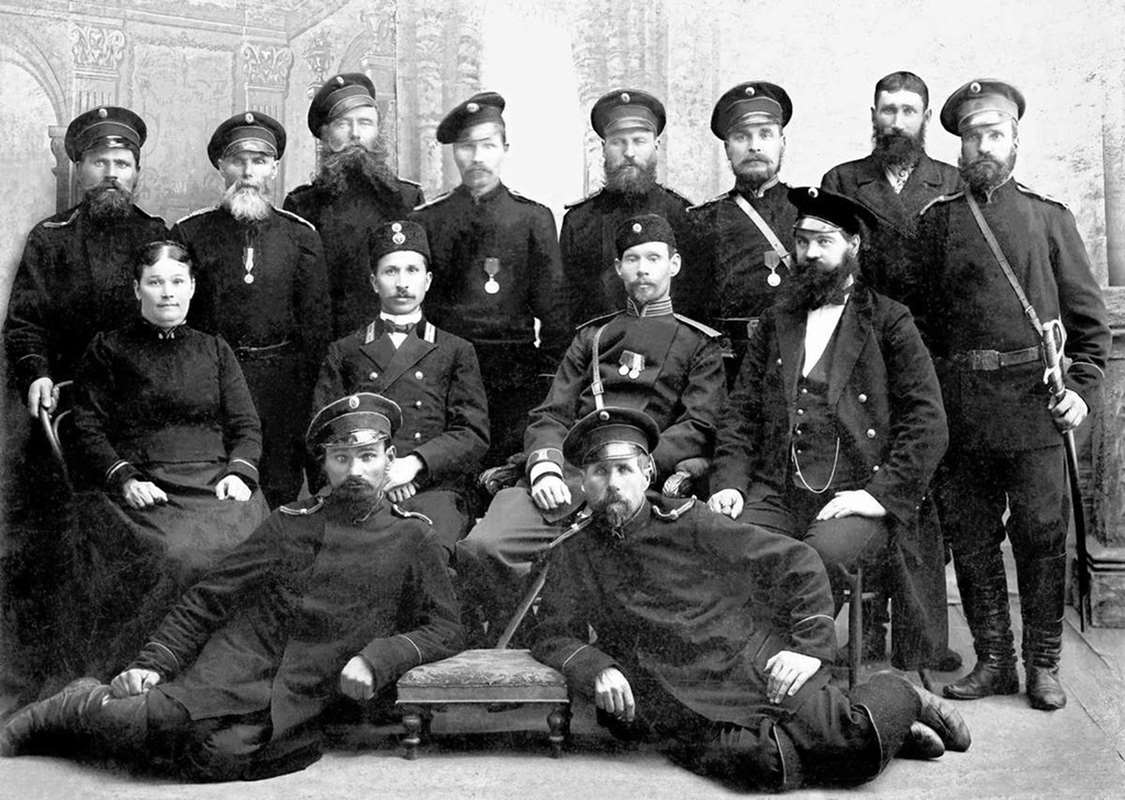

В 1891 году был назначен временным судебным следователем по Оренбургской губернии, а 9 мая 1891 года вступил в заведование следственным участком по Троицкому уезду (сейчас г. Троицк входит в состав Челябинской области).

Безнадёжное дело

Несколько дней спустя после вступления в должность Филиппов получил от урядника Нижнеувельской станицы (ныне – г. Южноуральск Челябинской области) сообщение, что недалеко от просёлочной дороги, в пяти верстах от станицы, обнаружено тело неизвестного с признаками насильственной смерти. О ходе следствия по этому безнадёжному, казалось бы, делу – ибо «степь только и была свидетелем убийства», он изложил в статье «Моё первое дело» («Вестник полиции» № 5, 1908 г.).

Уже следующим утром В.Г. Филиппов и приданный полиции доктор прибыли на место, где было найдено тело. Выслушав доклад урядника об обстоятельствах обнаружения: «проходивший вчера по этому месту скот, наткнувшись на кровь, стал мычать, а подошедший пастух увидел лежащего ничком в яме мёртвого, всего в крови человека», – он приступил к осмотру места происшествия. В ходе осмотра было установлено, что неподалёку от ямы, образовавшейся от колодца, из которого брали воду для скота, имелось большое кровяное пятно, от которого к яме вели следы волочения. Труп лежал ничком на глубине 4 аршина (чуть меньше 3 м), спина была в крови. Когда тело было поднято из ямы, то находившиеся возле неё нижнеувельские казаки сразу его опознали: «Да это наш Василий, сын Матрёны Спиридоновой, непутёвый только был, дела не любил, да года два как ушёл от нас, так его не видели».

Осмотром было установлено, что убитый имел на вид лет 25, высокого роста, без бороды, с небольшими светлыми усами, одет в кожаную куртку, денег в карманах не было, а на ногах – сапог. На спине имелись три глубокие раны и на груди две, которые при вскрытии были признаны причиной смерти. После грудной полости стали вскрывать брюшную. Старик-урядник выразил сомнение в необходимости подобных действий, заверив, что ничего кроме картофеля и хлеба не обнаружится. Но, когда врач вскрыл брюшную полость, дунувший ветерок донёс до носа Филиппова запах водки. Казаки тут же вспомнили, что покойник «большой был охотник до выпивки».

После самого тщательного осмотра местности никаких вещественных доказательств обнаружено не было, и Филиппов вернулся в станицу Нижнеувельскую, где урядник привёл к нему Матрёну Спиридонову. Она подтвердила, что её сын Василий более двух лет дома не был. Где он пропадал всё это время и кому понадобилась его непутёвая жизнь, она не знает.

В связи с тем, что труп был совершенно свежий и найден утром в воскресенье, было сделано предположение, что Спиридонов был убит в субботу и направлялся он в Нижнеувельскую, а не обратно, так как в станице его долгое время уже не видели.

В то время в степных посёлках Оренбургской губернии далеко не везде можно было достать водку, и, наведя справки, Филиппов выяснил, что на расстоянии дневного перехода, по направлению к Нижнеувельской, такое место только одно – Кичигинский посёлок (ныне с. Кичигино, Увельский р-н Челябинской обл.) в 17 верстах от Нижнеувельской.

На следующий день, с утра пораньше Владимир Гаврилович вместе с урядником прибыл в посёлок и сразу же направился в ренсковый погреб (слово «ренсковый» происходит от рейнских вин и сии питейные заведения первоначально предназначались для торговли зарубежными винами, но в последствии ассортимент продукции был значительно расширен в пользу более крепких напитков).

На вопрос, с кем в субботу пил водку молодой парень в кожаной куртке, стоявшая за прилавком молодая казачка показала, что в кожаных куртках в тот день было двое: один с бородой, а второй без бороды, а кто они – знать не может, оба они были первый раз. Затем она посоветовала зайти к соседке Фёкле, у которой эти двое пили чай, много шумели и скандалили.

Фёкла ничего вразумительного про них сказать не смогла, кроме того, что была рада не рада, когда эта скандальная парочка покинула дом и посёлок, подрядив для этого её соседа. Кликнули соседа. Явился высокий, лет сорока, опрятный мужчина – казак по фамилии Морозов; перекрестился на образа́ и доложил, что отвозил их не он, а его работник Иван Старков, по словам которого, благополучно довёз их до Нижнеувельской, и они его даже угостили.

Немедленно послали за Старковым. По его походке и голосу, когда он спросил, по какому делу его позвали, Филиппов почувствовал, что тот и сам знает причину интереса к своей персоне, и потому спросил только, довёз ли он седоков до Нижнеувельской? На что Старков замялся и растерянно ответил, что не довёз, и они сошли раньше Нижнеувельской. Тогда Филиппов отвёл его в сторону и тихо сказал ему:

– Иван, я всё знаю, помоги отыскать второго, того, который был с бородой, ведь он-то тебя и ввёл в грех. Иван отшатнулся, но не стал запираться, делая вид, что не знает, о чём идёт речь, и предположил «так как хотели вначале ехать в Кочкарь, но потом велели править в Нижнеувельскую, то не из Кочкаря ли они?» Через четверть часа Филиппов, урядник и Иван Старков выехали в посёлок Качкарь (сейчас – село Кочкарь, Пластовский р-н, Челябинская обл.), в 30 верстах от Кичигина. Однако, несмотря на все их старания, выяснить там личность преступника не удалось.

На обратном пути Филиппов усадил Ивана рядом с собой и в подходящий, на его взгляд, момент вдруг неожиданно попросил рассказать, как это всё произошло. Но, даже разомлевший от езды по мягкой просёлочной дороге Иван на провокационный вопрос не поддался и только угрюмо повторил, что знать ничего не знает, ну сошли его седоки с повозки и сошли, а что там далее между ними приключилось, то ему не ведомо.

Тогда Владимир Гаврилович зашёл с другой стороны. «Зачем же хозяину говорил, что довёз их до Нижнеувельской благополучно и они тебя угостили?» – спросил он его. На что Иван понурил голову, с минуту помолчал, а затем начал свою исповедь.

Исповедь подозреваемого

Как только выехали они из Кичигина, тот, который помоложе, лёг в повозку и заснул, крепко пьян был, а другой, с бородой, обратился к Ивану: «Вот что, Иван, помоги мне избавиться от этого человека, стоит он у меня на пути поперёк дороги». На что Иван ответил отказом, а бородатый стал его уговаривать, обещая отдать за него дочку, красавицу писаную, живущую в Кочкаре, и построить молодым дом каменный. Иван продолжал отнекиваться, тогда злодей вытащил из-за голенища нож и всадил товарищу в грудь. После чего Иван остановил лошадей и помог стащить раненого с повозки. На земле раненый получил от своего товарища ещё три удара в спину, после чего и испустил дух. Убийца снял с него сапоги и вынул кошелёк с деньгами, потом, при помощи Ивана, стащил тело в какую-то яму и пошёл куда-то в сторону. Сам же Иван поехал в Нижнеувельскую, чтобы дома не показалось, что рано вернулся.

Затем, проезжая место преступления, Старков подтвердил свой рассказ тем, что показал, где именно был убит Спиридонов и как затем его труп волокли до бывшего колодца и бросили туда.

Несмотря на то, что все обстоятельства дела были досконально выявлены, но ввиду того, что личность преступника так и не была установлена, дело можно было списывать в архив только как нераскрытое. Однако спустя месяц оно было полностью раскрыто самым неожиданным образом. Начальник Троицкой тюрьмы просил прибыть Филиппова для допроса Ивана Старкова, который имел сообщить нечто весьма важное.

«Интеллигентный» бродяга

Оказалось, что некто Агафонов похитил лошадь, но казаки его задержали и так при этом намяли бока, что пришлось ему лечиться в больнице. Заплатить за лечение при выписке он не смог так же, как не смог и подтвердить свою личность и, несмотря на то, что производил вид интеллигентного человека (на вид 37 лет от роду, небольшая борода и красивые глаза), был признан бродягой и препровождён под стражу в Троицкий тюремный замок . Здесь он и был опознан Старковым как тот, кто при нём зарезал своего товарища.

Надо сказать, что законом Российской Империи человек признавался бродягой не только вследствие бесконтрольного со стороны полиции смены места жительства. Гораздо важнее было иметь паспорт или возможность каким либо другим образом подтвердить своё состояние или звание. Бродяги помещались в исправительные арестантские отделения на 4 года, где лишение свободы сочеталось с принудительными работами, после чего выдворялись в Сибирь или другие отдалённые губернии. Сверх того, за ложные показания о своём состоянии, звании и месте жительства они подвергались наказанию розгами (от 30 до 40 ударов).

Поначалу Агафонов пытался запираться и заявил на очной ставке, что Старкова видит в первый раз. Впоследствии же, изобличённый Морозовым и, в особенности, Фёклой, принёс повинную, объяснив, что хотел избавиться от Спридонова, так как тот, на почве возникших между ними неприязненных отношений, угрожал донести на него, что тот бродяга.

Подмечать улики

Распространившееся по Саратовской судебной палате мнение, что «будь у следователя насморк, убийство могло быть остаться неоткрытым», оставим на совести судебных острословов. Хотя, надо сказать, эта шутка получила достаточно широкое хождение, ибо, кроме Троицкого окружного суда, эта судебная инстанция включала в себя Астраханский, Оренбургский, Пензенский, Самарский, Саратовский, Тамбовский, и Уральский окружные суды. Вся дальнейшая карьера Филиппова показала, что удачное завершение этого дела не есть случайное стечение обстоятельств, а следствие его умения разбираться в людских характерах и способности подмечать улики там, где все остальные видят только «картофель да хлеб».

В 1893 году В.Г. Филиппов покинул Урал в связи с переводом на должность судебного следователя окружного суда в г. Радом (в настоящее время город в Польше в составе Мазовецкого воеводства), где в 1895 году был назначен товарищем (заместителем) прокурора. В 1900 году перешёл на службу в канцелярию Санкт-Петербургского градоначальника и вначале исправлял должность управляющего канцелярией, а в 1902 году был назначен чиновником особых поручений. С 22 января 1903 года исполнял должность начальника сыскной полиции Санкт-Петербурга, а с 15 февраля 1903 года заступил на эту должность в полном статусе.

На этом посту им было сделано немало для улучшения сыскного дела в Санкт-Петербурге. В организационном плане добился систематического контроля над деятельностью каждого члена сыскной полиции, ввёл широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия по профилактике преступлений, учредил дежурную часть для оперативного реагирования на совершённые преступления. Внедрил научные методы уголовного сыска: устроил сыскной уголовный музей; завёл альбомы фотографий выдающихся преступлений, оперативную фотосъёмку и фотоэкспертизу; стал применять картограммы о состоянии преступности отдельных участков Петербурга.

При этом обращал внимание на поднятие нравственного уровня своих подчинённых и старался улучшить их материальное обеспечение. Принимал деятельное участие в Особом присутствии по разбору и призрению нищих в столице, а также состоял попечителем «Убежища нуждающимся в труде».

По особо резонансным делам лично руководил розыском и, в большинстве случаев, они заканчивались разоблачением преступников. Особенно усиленно довелось поработать Владимиру Гавриловичу в годы Первой русской революции (1905–1907), которые характеризовались резким ростом, так называемых, «эксов» (экспроприаций), а попросту – дерзких грабежей с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Но, к его чести, общественность (в том числе и революционная) не предъявляла особых претензий к его деятельности в этом направлении. Чего нельзя было сказать о других его коллегах, например, о заведующем сыскной частью Рижской полиции Аркадии Францевиче Кошко, который занимался делами с политической подоплёкой с такой отдачей, что даже стал объектом парламентского расследования. Был приговорён революционерами к смерти за практикуемые им методы дознания (впрочем, те же самые революционеры после 1917 г. с удовольствием применяли эти же методы к своим противникам) и счёл за лучшее как можно скорее перевестись в «тихую гавань» Дворцовой полиции. Затем, имея в качестве причины «исключительно стремление получать большее содержание», в 1906 году получает назначение помощником В.Г. Филиппова, где и прослужил до тех пор, пока в 1908 году не был назначен исполнять обязанности начальника Московской сыскной полиции

22 декабря 1915 года Филиппов выходит в отставку «по прошению» (т.е. по собственному желанию) в связи с состоянием здоровья, которое и в самом деле было сильно подорвано годами напряжённой службы. Хотя и существует версия, что он подал прошение вслед за отставкой директора Департамента полиции В.Ф. Джунковского, пострадавшего из-за своего доклада Николаю II о пьяных безобразиях «старца» Г.Е. Распутина, но это не более чем версия.

После Октябрьского переворота В.Г. Филиппов эмигрировал в США, где занимался консультированием тамошних частных сыщиков. Спустя некоторое время переехал в Германию, где и скончался 1 сентября 1923 г. (в возрасте 60 лет). Прах его упокоился в Берлине на православном кладбище Тегель (могила утрачена).

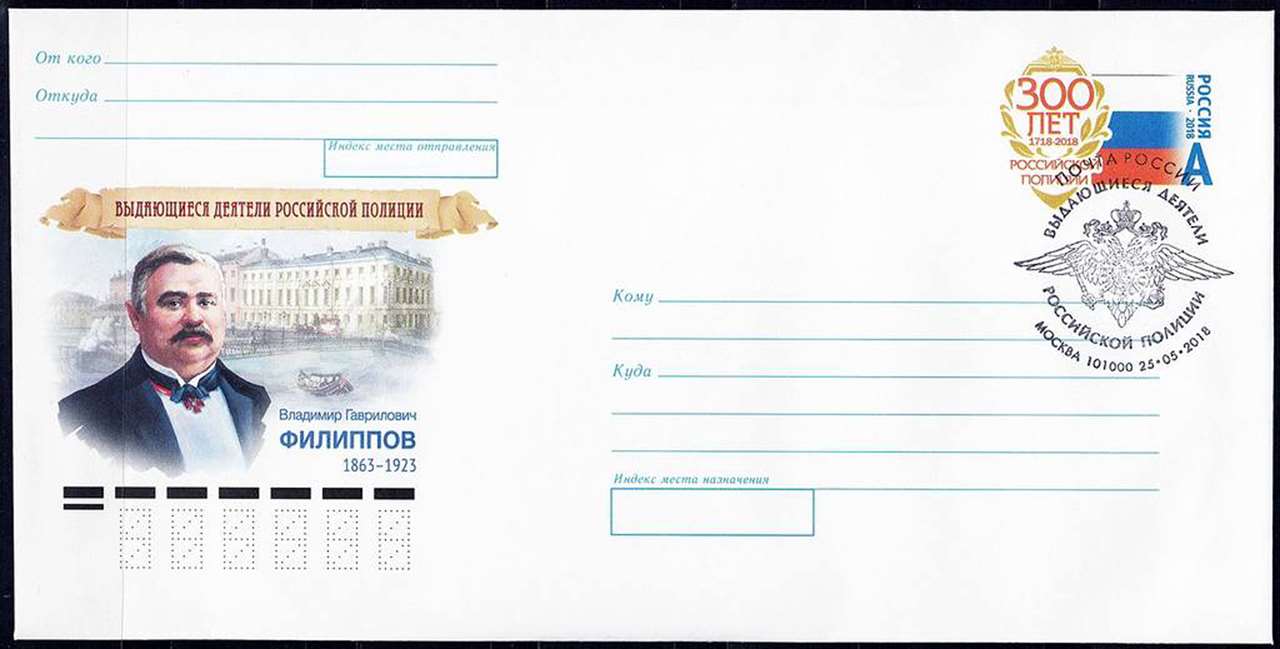

К сожалению, в настоящее время упоминание о Владимире Гавриловиче встречается разве что на страницах некоторых исторических детективов, а единственным реальным увековечиванием его памяти остаётся художественно маркированный конверт из серии «300 лет российской полиции»