Наличие воды – характерная особенность перехода

В течение полутора столетий

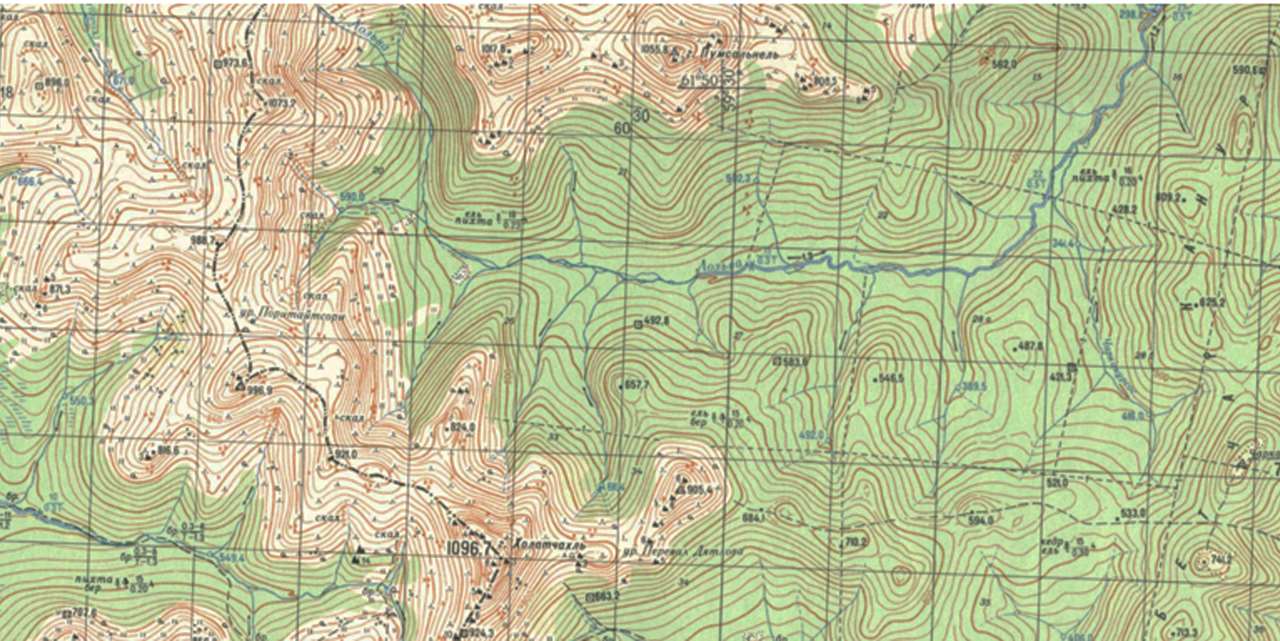

В самой северной части Свердловской области, в верховьях реки Лозьвы находится очень удобный перевал через Уральский хребет. Расположен он в истоках безымянного правого притока реки Лозьвы на восточном склоне и безымянного правого притока реки Хозьи на западном склоне Уральского хребта. Перевал находится между вершинами, высота которых 988,7 и 996,4 метров (см. карту). Эти вершины на современных географических картах не имеют названия, как и ручьи, стекающие с перевала на восток и на запад. Далее, для удобного понимания текста, я буду называть приток Лозьвы, стекающий на восток, Восточный, а на запад – Западный.

В районе перевала находится небольшое озерко. Характерная особенность перевала – наличие воды от снежников. На других соседних перевалах вода отсутствует. Высота перевала – около 880 метров, а ширина его – почти километр. Сочетание малой высоты и наличие на нём воды делает перевал удобным для перехода через Уральский хребет. На Восточном ручье находится несколько небольших по высоте водопадиков, а также снежников.

Западный ручей является правым притоком реки Хозьи. На современных географических картах этот перевал называется – урочище Поритайтсори. Об этом топониме в течение полутора столетий писал ряд исследователей

Таблица 1 – Характеристика горы разными авторами

| № п/п | Автор | Год | Название | Перевод |

| 1 | Регули A. | 1844 | Poritottne ssäri Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 2 | Регули A. | 1846 | Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 3 | Юрьев Д. | 1852 | Поритотне-Чахль | — |

| 4 | Ковальский М. | 1853 | Пуратотнэ-Сори | — |

| 5 | Юрьев Д.,

Брагин В. |

1856 | Поритотне | — |

| 6 | Федоров Е. | 1894 | г. Пори-Тотен | — |

| 7 | Варсанофьева В. | 1929 | Большая Порри-Тотне-Сори-Чяхль | — |

| 8 | Варсанофьева В. | 1929 | Малая Порри-Тотне-Сори-Чахль | — |

| 9 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсори | «Седловина, на которую носят борщевик» |

| 10 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсорисяхыл | «Гора седловины, на которую носят борщевик» |

| 11 | Слинкина Т. | 2011 | Пōри-тāйт-Сори | «[Урочище], на переходе поперечного отрога» |

| 12 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл | «[Высокая]гора у перехода, [где] возят борщевик» |

| 13 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори | «Седловина, [по которой] возят борщевик» |

| 14 | Карелин В. | 2025 | Порат-Тытнэ-Сори | «Седловина, намокающая от сугробов [снега]» |

Вероятно, впервые такой топоним записал на карте венгерский исследователь Антал Регули, который в 1843 – 1845 годах совершил путешествие вдоль Уральского хребта в поисках Прародины венгров. В 1844 году во Всеволодоблагодатске, со слов манси Алексея Касимова, он составил карту «Область верхней Лозьвы». На этой карте он записал топоним «Porritottne särri». После возвращения из своего уральского путешествия Регули в 1846 году составил «Этнографо-географическую карту Северного Урала…», на которой отмечен топоним «Poritottne ssäri».

В Венгрии, в Будапеште, в отделе рукописей библиотеки Венгерской Академии Наук хранится архив Антала Регули. Там мне удалось отыскать следующую запись на отдельном листочке: «Porritottne särri. Wogul. Sanka ne jevo krivo idjot, er ist steil…». Большая часть фразы на русском языке, но на латинской графике, а последняя – на немецком языке.

Эту фразу можно перевести следующим образом: «Поритотне сори. Вогульское. Возвышение [въезд] на него криво идёт, он крутой…».

Таким образом, Регули трижды топоним «Поритотне сори» записал без топоформанта, характеризующего гору, а фиксирующего элемент «сори» – «седловина между двумя горами (перевал)». При этом, Регули не раскрыл смысл потамонима «Поритотне».

Исследования и объяснения топонимов

В 1847 – 1850 годах Русское Географическое общество провело исследование Северного Урала. В различных трудах с материалами, полученными в экспедиции, упоминается рассматриваемый топоним. Топограф Дмитрий Юрьев составил «Отчётную карту астрономических определений и маршрутной глазомерной съёмки Северного Урала, произведённых в Уральской экспедиции в 1847 и 1848 годах». На этой отчётной карте рассматриваемый топоним отсутствует. Одновременно, Дмитрий Юрьев издал книгу «Топографическое описание Северного Урала, исследованного Уральскою экспедициею в 1847 и 1848 годах». В этой книге рассматриваемый топоним упоминается в следующем тексте: «…примыкает на севере к горам Холе-Чахль и Гордгангъ-Чахль; в долине их разделяющей находится главный исток реки Большой Уньи, в которую вёрст через 10, обойдя мыс Суомъях-Нёль, впадает река Малая Унья. Далее, от Горгангъ-Чахля, линия разделения вод делает колено около 8 вёрст к северо-западу, и следует хребтами Поритотне-Чахль и Мань-Лундхусепъ-Урръ к главному истоку реки Лозьвы, текущей на восток из озера, заключённого в глубоком обрывистом каменистом ущелье хребта Яны-Лундхусепъ-Урръ».

Здесь Дмитрий Юрьев потамоним «Поритотне» связывает с понятием оронима «Чахль». Однако, другой участник этой же экспедиции М. Ковальский в отчётном томе с результатами экспедиции «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Географические определения мест и магнитные наблюдения» записал следующее: «Река Малая Лозьва, соединение всех источников Малой Лозьвы в долине Поритотнэ-Сори».

То есть, Ковальский потамоним «Поритотнэ» не связывал с оронимом «Чахль», а использовал топоформант «Сори» – «долина [седловина]». На карте «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», составленной топографами этой экспедиции Д. Юрьевым и В. Брагиным в 1856 готу, отмечены потамонимы: «Поритотне», «Горганг-Чахль», «Холе-Чахль». То есть, потамоним «Поритотне» не является названием горы.

В 80 – 90-е годы XIX века на Северном Урале геологические исследования проводил Е. Федоров. По результатам своих наблюдений он составил в 1894 году «Гипсометрическую карту Вологодского Урала и бассейна р. Сосьвы», на которой он указал ороним г. Пори—Тотенъ, вероятно вслед за Юрьевым., где «Пори—Тотенъ» — гора.

В 20-е годы ХХ века на Северном Урале проводила исследования геолог В. Варсанофьева в своей статье «Географический очерк бассейна Уньи», опубликованной в 1929 году, она упоминает две вершины – Большая и Малая Порри-Тотне-Сори-Сяхль. Вероятно, ей, как и Е.Федорову, была хорошо известна книга Д. Юрьева, где записан ороним «Поритотне-Чахль». А детальная информация, имеющаяся у Антала Регули, им обоим была недоступна.

А. Матвеев в нескольких своих топонимических словарях «Географические названия Урала» приводит две формы рассматриваемого топонима: «Порыгтотнэсори» – «Седловина, на которую носят борщевик»; «Порыгтотнэсорисяхыл» – «Гора седловины, на которую носят борщевик». Первая из них соотносится с данными Регули, а вторая частично использует запись Д. Юрьева. При этом, в обоих случаях А. Матвеев произвольно добавил согласную фонему «Г», переведя «Порыг» – «борщевик» (съедобное растение).

Т. Слинкина в своей монографии «Мансийские оронимы Урала» приводит три формы записи рассматриваемого топонима. В первой из них она фиксирует вслед за А. Матвеевым: «Порыг-Тотнэ-Сори» – «Седловина, [по которой] возят борщевик», где «порыг» – «борщевик» + «тотнэ» – «нести, носить» + «сори» – «седловина».

В другом случае, вслед за Д. Юрьевым, она частично использует форму «Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл» – «[Высокая] гора у перехода, [где] возят борщевик».

В третьем варианте она приводит оригинальную форму: «Пōри-Тāйт-Сори». Именно такая форма топонима записана на современных географических картах. Используя такую форму, Т. Слинкина даёт её перевод: «Пōри-Тāйт-Сори» – «Урочище на переходе поперечного отрога», где «пōри» – «поперёк, поперечный» + «тāйт» – «рукав», множественное число от «тагт» – «ветви», в переносном смысле «ответвления, отрасли» + «сори» – «урочище».

В первом варианте Т. Слинкина, вслед за А. Матвеевым, без каких-либо обоснований добавила согласную фонему «Г» («порыг» вместо «пори»). А в третьем варианте странно выглядит замена «тотне» на «тайт» с непонятной логикой перевода (непонятно, о каком поперечном отроге на седловине идёт речь, поперёк которого имеет место переход).

Варианты перевода

Из вышеизложенного видно, что впервые полный перевод топонима попытались дать только в советское время. А. Матвеев А. и Т. Слинкина к «пори», без какого-либо обоснования, добавили согласную фонему «Г» и получили «порыг» – «Борщевик». С такой интерпретацией первой части топонима трудно согласиться. Для перевода второй части топонима «тот-нэ» и Матвеев а. и Слинкина используют основу глагола «тотуꜧкве» – «нести, везти». Третья часть топонима: «сори» – «седловина» – представляет собою более надёжный смысл. Замечу только, что «седловина» относится к горным элементам. В мансийском языке, в основном, в названии горы отражаются какие-то географические её особенности. С этой точки зрения переводы «порыг» – «борщевик» и «тот-нэ» – «нести, везти», как не географические элементы, следует считать неубедительными.

Вариант «Пōри-Тāйт-Сори», предложенный Т.Слинкиной, с заменой «тотнэ» на «тāйт», представляется неестественным, из-за значительной замены состава букв топонима. Поэтому следует поискать какой-то более убедительный перевод рассматриваемого топонима.

Рассмотрим следующий возможный вариант: «Порат-Тытнэ-Сори». Здесь порат «сугробы», где «Т» – показатель множественного числа. «Тынтэ» – глагольная основа от «тытлтаꜧкве» – «намочить» с заменой гласного «О» на гласный звук «Ы», а «сори» – «седловина (перевал)». В итоге получаем: «Порат-Тытнэ-Сори» – «седловина, намокающая [от] сугробов [снега]». Такой перевод соответствует реальной местности перевала, урочища Порат-Тытнэ-Сори. Во-первых, в районе этого урочища всегда можно найти воду, что отличает его от других соседних перевалов. Во-вторых, в районе этого перевала, особенно на его восточных склонах, практически весь летний период сохраняются снежники, питающие водой всё урочище, которое намокает и сохраняет воду.

Рассмотрим ещё одно название горы, склоны которой на север опускаются к седловине «Порат-Тытнэ-Сори». Д Юрьев рассматривает гору Гордганг-Чахль, расположенную севернее вершины Хола-Чахль. Скорее всего, гора Гордганг-Чахль соответствует вершине, которая на современных географических картах имеет высотную отметку 996,9 метров. Т Слинкина записала название этой горы в форме «Хōртхан-Сяхл» и даёт перевод – «[Высокая гора] с гнездовьями коршуна», где «хōртхан» – «коршун, ястреб».

Однако, такой перевод на убедителен: почему же коршуны облюбовали эту гору и устраивали гнездовья на ней, а не на другой горе? Возможен другой перевод. Разделим «гордганг» на два компонента: «Гордганг» = «горд» + «ганг». В мансийском языке согласные «Г», «К» могут заменяться на согласную фонему «Х», а звонкие («Д») заменяются на глухие («Т»). Тогда получаем: «горд-ганг» = «хорт-ханг».

В итоге имеем: «Харт» – «Волок» (с заменой гласной «О» на гласную «А» на базе диалектов) + «хāꜧ» (отглагольная основа от «хāꜧхуꜧкве» – «влезть, подняться») + «сяхл» «гора». Тогда получаем: «Харт-Хāꜧ-Сяхл» – «Гора, [около которой] взбираются [на] волок (на перевал)». Таким образом, вершина Харт-Хāꜧ-Сяхл является своеобразным указателем, передающим информацию о возможности волока, перевала через главный Уральский водораздел в районе урочища Порат-Тытнэ-Сори.

Фото Юрия и Анны Ильенко