В июле этого года исполняется 45 лет с момента проведения XXII Летних Олимпийских игр в Москве. Мало кто знает, что один из символов олимпийской парусной регаты разрабатывался на Челябинском тракторном заводе.

Третья декада июля 1980 года. Приморский город Таллин. Солнце, море, поющий ветер в парусах олимпийской регаты. Атмосфера настоящего праздника! Ты видишь лучших спортсменов мира твоего любимого вида спорта. И впереди ещё пол-отпуска. Именно в таком настроении пребывали уральские туристы – любители парусного спорта, спеша после утреннего моциона на завтрак и предвкушая очередной соревновательный день. Кто-то из них спросил: «А вы видели пару буржуинов напротив нашей берлоги?» И действительно, после возвращения с завтрака уральцы обнаружили напротив входа в свой кемпинг уже не двух, а трёх иностранных туристов, которые внимательно смотрели в их сторону. «Может им нужна помощь?», – засмеялся старший группы, вспомнив сюжет знаменитой «Бриллиантовой руки».

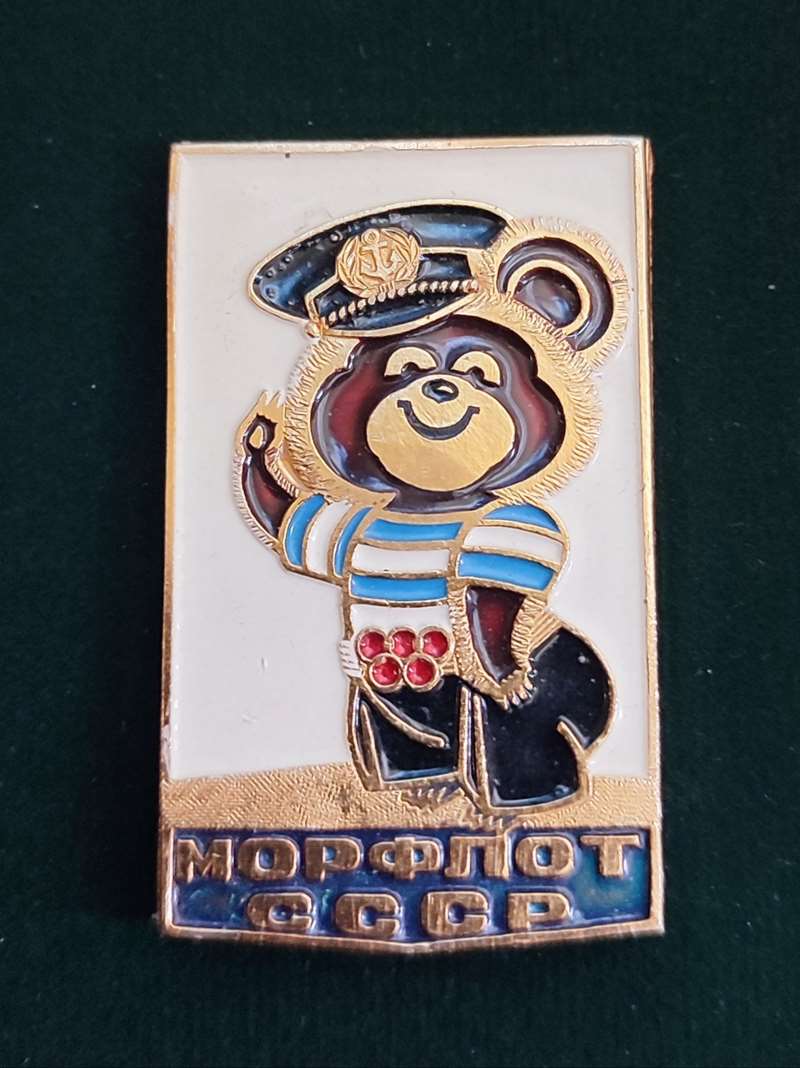

Иностранцы как будто этого и ждали. Они протянули нам свои бейсболки и произнесли: «Мишка тельняшка! Мишка яхта!», бросая жалобно-вожделенные взгляды на рубашку одного из наших парней. На ней гордо красовался алюминиевый значок «Миша олимпийский на яхте». Выяснилось, что настоящие морские волки, презревшие бойкот Олимпиады, прибыли на соревнования в качестве туристов, и, увидев у кого-то этот значок, захотели приобрести такой же. Каково же было их разочарование и удивление, когда выяснилось, что ни в киосках «Союзпечати», ни в сувенирных магазинах, ни в сувенирных киосках элитных гостиниц для иностранцев и даже у частных владельцев дефицитом не было вожделенного значка. Их поиски оказались безрезультатны. Но они встретили нас и были рады произвести обмен, предлагая целую бейсболку своих спортивных значков. Наши поняли, что придётся распечатывать свой подарочный фонд, превращая его в обменный. А когда иностранцы увидели ещё и значок «Миша олимпийский Морфлот» – восторгам их не было предела. Так завязалась ещё одна крепкая мужская дружба.

Как были созданы эти значки, и почему в разгар олимпийских спортивных состязаний «мишек» невозможно было купить даже в Таллине? Трудно себе представить, что современный маленький значок из алюминия или пластика является предметом изучения настоящей серьёзной науки и имеет корни, уходящие в глубь веков. Однако это именно так. И называется эта хоть и вспомогательная, но очень серьёзная дисциплина истории фалеристикой. Чтобы не утруждать читателя многочисленными классификациями значков, приведём самую простую для гражданских значков, состоящую из двух частей. Сегодня на Урале самым популярным видом спорта является хоккей с шайбой. И если присмотреться к лацканам пиджаков тренеров, стоящих на скамейке запасных, то мы увидим значок-капельку с эмблемой, аналогичной эмблеме на джерси игроков.

Перед нами так называемый корпоративный знак. Благодаря ему всегда можно определить принадлежность его носителя к персоналу конкретного клуба. Но жизнь течёт. Хоккейные клубы периодически проводят ребрендинг своих эмблем. И старая эмблема становится предметом истории клуба, а корпоративные значки становятся знаками принадлежности и вожделенным предметом для коллекционеров и фанатов клуба. Но ещё более желанными для данной категории граждан являются памятные значки, выпускаемые в честь юбилея клуба, участия его в соревнованиях, завоевания престижного кубка.

В советское время производством значков стали заниматься специализированные государственные заводы. Суть значков осталась неизменной: есть знаки ОТЛИЧИЯ ОТ ДРУГИХ и есть знак ЗА УЧАСТИЕ, часто с номером, выдаётся или позволяется приобрести в ограниченном количестве экземпляров в честь того или иного события или дела. Комсомольский или пионерский значок можно было купить в любом киоске «Союзпечати».

Но заказать свой значок, даже для такого промышленного монстра, как Челябинский тракторный завод (ЧТЗ), на специализированных государственных заводах было невозможно. Поэтому значки делались методом фотохимического травления на «своих мощностях». Специфика их изготовления сделала значки недолговечными. Периодически они появляются на форумах фалеристов, но ценность они представляют лишь тем, кто собирает «генеральную коллекцию фалер» (знаков отличия), допустим, по истории завода ЧТЗ или специалистов, разрабатывающих отдельные темы. Для большинства коллекционеров они не представляют особого интереса.

В то время казалось, что фалеристика в нашей стране станет уделом небольшой группы увлечённых людей. Но помощь пришла от динамично развивающего сегодня вида индустрии – туризма. Точнее от той части, что отвечает за обеспечение туристов сувенирами. «Чудный город посещу, у Гвидона погощу…» Решая проблему спроса на туристические сувениры, советское руководство занялось развитием местных народных промыслов и созданием фабрик сувениров. Они и постарались освоить «отложенный спрос» по значкам, постепенно переходящий в бум. Естественно, развивались фабрики сувениров, первоначально, ближе к наиболее популярным туристическим локациям.

В 1974 году в городе Челябинске была создана фабрика художественных изделий. Кольца, кулоны, бусы, браслеты шли на ура, а вот со значками возникли проблемы. Уровень гравировки, оснастки и станков не соответствовал ожиданиям именитых художников, пробующих себя в миниатюре на металле, впрочем, как и на других сувенирных фабриках того времени. Но как говорится: «Дорогу осилит идущий». Важнейшим шагом на этом пути стало участие совсем молодой Челябинской фабрики художественных изделий в создании сувенирной продукции для ХХII Московской олимпиады-80. В семидесятые годы XX века в Советском Союзе был популярен институт шефства крупных промышленных предприятий или их подразделений над школами, техникумами, воинскими частями или кораблями. Одним из таких подшефных ЧТЗ был новейший сухогруз Эстонского морского пароходства, проекта «Ленинская гвардия», названный в честь Ивана Степановича Белостоцкого, отработавшего сорок лет на Челябинском тракторном заводе.

В процессе обсуждения совместных планов было внесено предложение о создании уникального сувенирного продукта, отражающего в себе морскую тематику значков с Мишей Олимпийским, как для туристов, так и для членов экипажей советских морских круизных лайнеров, обеспечивающих проживание иностранных туристов во время Олимпийской регаты Московской олимпиады в городе Таллине. Идея была поддержана, и художник Гриневич Борис Матвеевич занялся разработкой эскизов. Пока он их создаёт, познакомимся с ним самим.

Борис Гриневич родился в 1928 году в городе Кургане, в семье обходчика железнодорожных вагонов, которого в середине тридцатых перевели на работу в Челябинск. Маленький Боря всегда любил рисовать, но и его родители, и он сам относили это к баловству, а мечтал мальчишка о море, ведь мамин отец был матросом Русского императорского флота. В 1943 году Борис узнал о наборе подростков в военно-морские училища и написал письмо Наркому ВМФ СССР Николаю Герасимовичу Кузнецову с просьбой принять у него экзамены для поступления. Через некоторое время он получил направление в прифронтовой Ленинград. Но выяснилось, что училище ещё не вернулось в Ленинград из эвакуации, и его перенаправили в речное училище. Заканчивал училище старшина курса одним из лучших и практику проходил в Таллине на одном из новейших тральщиков Краснознаменного Балтийского флота.

Выявление контузии на медкомиссии связало его дальнейшую судьбу с транспортом. Лозунг «Сегодня сто тысяч танкистов, а завтра сто тысяч трактористов» привёл его на ЧТЗ. Удивительно, но на легендарном предприятии с высочайшей чертёжной школой моментально оценили его талант создавать не просто изометрические проекции деталей любой сложности, но и рисовать. Человек за тридцать, пришедший с улицы, не имеющий художественного образования и получающий параллельно на работе высшее техническое образование, буквально за несколько лет своей работы доказал руководству, что лучшей кандидатуры на руководителя нового структурного подразделения – Бюро художественного конструирования – у них нет. Кроме основной работы к нему за помощью стали обращаться многочисленные общественные, спортивные, комсомольские организации ЧТЗ, а в середине семидесятых уже областной комсомол предложил ему поучаствовать в творческом конкурсе, который он и выиграл, познакомившись с ЧФХИ. А затем продолжал выигрывать конкурсы эскизов ещё и ещё. В отличие от своих именитых коллег – профессиональных художников конструктор Гриневич досконально изучил производственный процесс, возможности оборудования и гравёров. Каждый его новый эскиз значка становился сложнее в исполнении, но более эффектным в металле.

И всё же, рисуя значки с Олимпийским Мишкой, он ещё только начинал свой путь в фалеристике как художник. Пройдёт несколько лет, и, как в фильме «Мимино», в кабинет ректора Суриковского института зайдёт, смущаясь, мужчина за пятьдесят с просьбой принять его учиться. Через час оживлённой беседы и показа работ абитуриента ректор вытащит из ящика стола легендарный ромбик и вручит слегка ошарашенному посетителю, произнеся: «Если у Вас в следующий раз спросят, что Вы заканчивали как художник, смело говорите Суриковку…» Очень часто великие творческие люди о своей профессии упоминают лишь вскользь. Ну было… По отношению к Борису Матвеевичу это неприменимо. Достаточно открыть энциклопедию «Инженеры Урала».

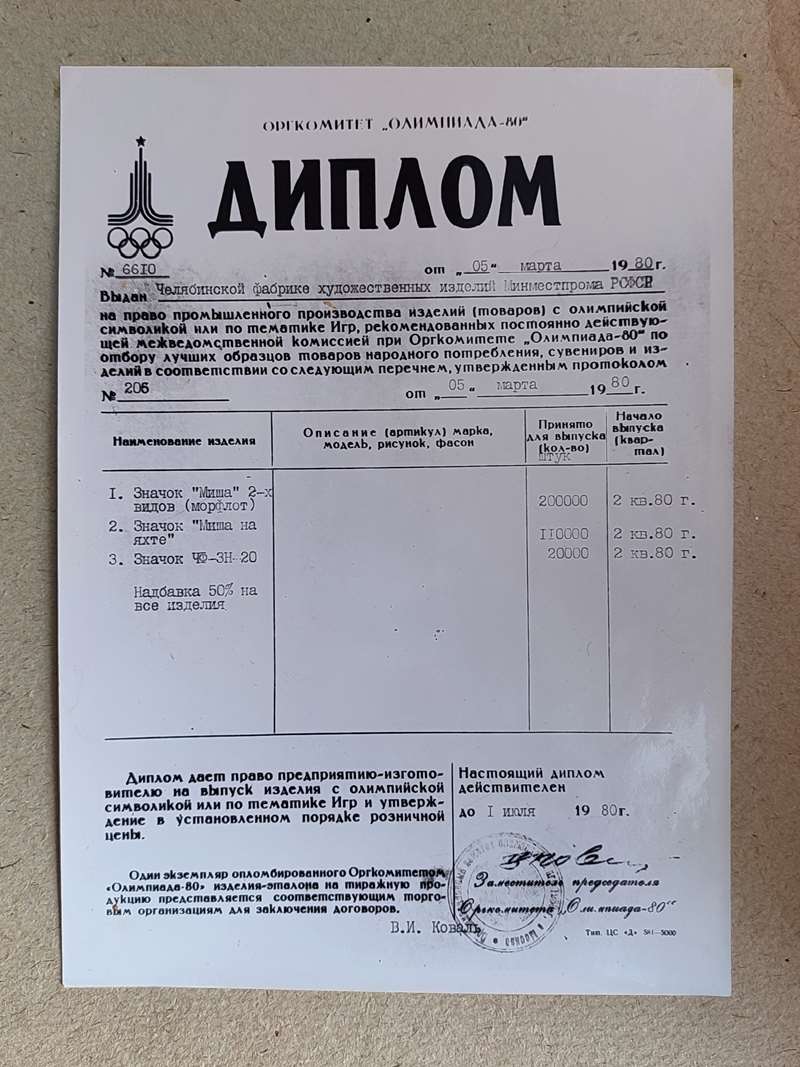

Пока же перед ним и коллективом Челябинской фабрики художественных изделий стояла очень сложная и волнующая задача – получить олимпийскую лицензию на ту продукцию, которую они приготовили. Да-да, Вы не ослышались, любой предмет с изображением олимпийской символики или талисмана должен был получить олимпийскую лицензию на изготовление, как спортсмен получить лицензию на участие. Вот как писала газета «Вечерний Челябинск» 21 марта 1980 года: «Приближение Олимпийских игр чувствуется во всём, один за другим вступают в строй новые спортивные сооружения. Вот ещё одна примета: состоялось последнее заседание организационного комитета Олимпиады-80, утверждение образцов товаров и сувениров с олимпийской символикой, на последнем заседании успех сопутствовал творческой группе художников Челябинской фабрики художественных изделий, мастерам предприятия… …даны высокая оценка и право стать сувенирами Олимпиады.

Отмечены два значка – «Миша Олимпийский в тельняшке» , «Миша на яхте», работы Б. Гриневича, значок «Олимпийская роза ветров» – главного художника фабрики Р. Каримова. …Большой труд выпал на долю гравёров Ф. Башарина и Р. Абдрахманова, коллективов первого и второго цехов. Одним словом, над олимпийской символикой работал весь коллектив фабрики… Увезут олимпийцы сувениры, сделанные золотыми руками уральских мастеров, в каком-нибудь дальнем государстве Миша Олимпийский, отлитый в металле, будет напоминать спортсмену или гостью Олимпиады-80 о далёкой гостеприимной незабываемой стране». Несомненно, это была его победа, победа как художника.

Но жизнь – это борьба. 12 апреля 1980 года Олимпийский комитет Соединённых Штатов Америки объявил о бойкоте Московской олимпиады. Участие круизных лайнеров в обеспечении Олимпийской регаты снялось как бы само с собой. Пришлось вносить коррективы и в выпуск значков. Часть уже напечатанных значков было решено предложить для реализации эстонским товарищам. Челябинцев ждал сюрприз. Вы знаете кто такой Вигри?

Это антропоморфный тюлень – талисман XXII Летней олимпиады. И… Это правильный ответ. Вы когда-нибудь о нём слышали? Я – нет. Состав и объём современных олимпийских игр, особенно летних, часто не позволяет их проводить в одном городе. Не загрузишь олимпийские яхты в требуемом количестве ни в Московский гребной канал, ни даже в Московское море. Впрочем, это касается и футбольных стадионов. Олимпийскому комитету XXII игр пришлось выбирать город олимпийской регаты.

После получения права на проведение Олимпийских игр рассматривались любые варианты, вплоть до Байкала. Дальний Восток – далеко. На Байкал ещё и дорого везти морские яхты по железной дороге. На Белом море холодно, на Каспии нет инфраструктуры. Большинство авторов утверждает, что на Чёрном море проводить регату запретили военные. Во многих публикациях утверждается, что руководству Эстонской ССР проведение регаты буквально навязали, а в ответ на согласие эстонские товарищи получили не только вал финансирования, но и впервые в мировой олимпийской истории талисман отдельного вида спорта. Сама олимпийская регата получилась на славу, как положено олимпийским турнирам, несмотря на отсутствие некоторых звёзд яхтенного спорта, с неожиданными результатами, яркими эмоциями и новыми героями.

Советские спортсмены достойно выступили под парусами: в классе «Финн» Андрей Балашов стал обладателем бронзовой медали, в классе «Солинг» Будниковы Александр и Борис с Николаем Поляковым завоевали серебряные медали, а в классе «Звёздный» легендарный Валентин Манкин и Александр Музыченко принесли сборной СССР долгожданное «золото». В командном зачёте победила сборная Бразилии. Бразильцы завоевали всего две медали, но каких! Золотых! И их победу радостно приветствовал тюленёнок Вигри.

А может провинциальный художник, не зная про Вигри, ошибся, а на последнем заседании организационного комитета Олимпиады-80 просто не стали портить праздничное настроение? Передо мной лежат образцы значков по парусному спорту самых популярных серий с олимпийским талисманом Олимпиады-80 . И везде Миша. Более того, мытищинская серия в своей композиции содержит надпись «Таллин-80». Но челябинский значок для эстонских организаторов регаты стал «самым любимым». Мало того, что художник на хорошо выполненном значке изобразил всеми легко узнаваемый силуэт Таллина, так он поместил на нём чаек. Как позднее рассказывали, давясь от смеха, моряки из пароходства, к которым попало некоторое количество челябинских значков, «Миша на яхте» вызывал неподдельный интерес у таллинцев, особенно сторонников чайки – главного конкурента тюленёнка за звание талисмана регаты. Понятно, почему ни один значок ни одного производителя с Мишей-яхтсменом официально так и не попал на регату. Миша им просто был не нужен. Везде был Вигри на пакетах, плакатах, майках… Как вспоминал олимпийский чемпион Александр Музыченко о закрытии Олимпиады в Таллине: «Там всё замечательно провели. На той же площади возле «Пириты» шла трансляция, часа три длилась. Эстонцы сделали большой праздник, но Мишки не было…» Значки с Мишками Бориса Гриневича были выпущены в срок и отгружены на реализацию, правда, не в Эстонию…