К истории формирования первой отдельной женской стрелковой бригады

Во время войны женщины могли быть медсёстрами, снайперами, связистками, служить в разведке… Воевали целые женские авиационные полки и зенитная батарея. Но сойтись с противником на поле боя могла лишь Первая отдельная женская добровольная стрелковая бригада (1-я ОЖДСБ ).

Существует мнение, что 1-я ОЖДСБ формировалась в 1942 году в Перми (некоторые её части). Никакого документального подтверждения этому обнаружить не удалось. Но есть важный момент в истории основания этого особого воинского формирования, который связан с уральским регионом. Т

олчком для создания этого воинского подразделения послужила встреча двух женщин – командира санитарной роты Веры Петровны Крыловой и очень известной в то время писательницы, нашей землячки – Лидии Николаевны Сейфуллиной.

Имя сибирячки Веры Петровны в тот момент знала вся страна. О ней говорили по радио (упоминалось в сводке ТАСС), в газетах рассказывали о совершённом ею подвиге. В октябре 1941 году ей удалось вывести полк из окружения, заменив командира.

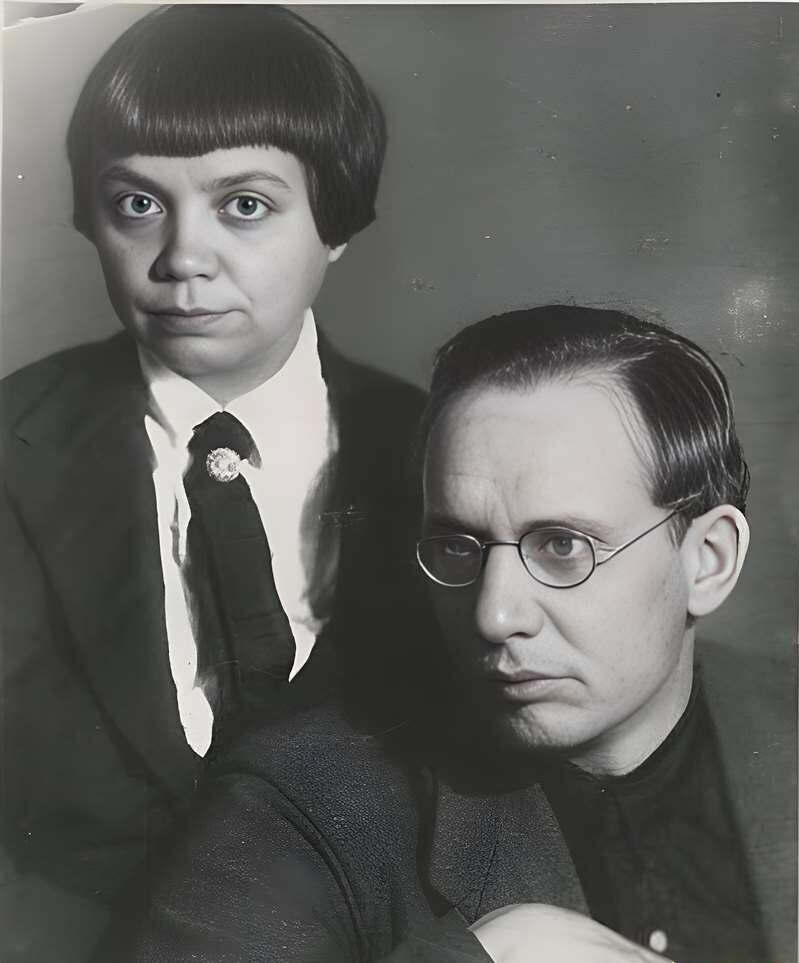

За проявленную «инициативу и смелость» Вера Крылова была награждена Орденом Красного Знамени (вторым, первый она получила ещё в мирное время) и была назначена командиром санитарной роты. Имя её визави – Лидии Сейфуллиной незаслуженно забыто. Особенно эта несправедливость заметна на фоне той памяти, которой удостоился её муж Валериан Павлович Правдухин. Его именем названы улицы в Челябинске и Уральске (Казахстан), а именем супруги – только переулок в Барнауле и улица в родном селе Варламово Чебаркульского района в Челябинской области.

Правдухин получил известность во многом благодаря стараниям своей супруги, начав с переделки её повестей в пьесы, которые ставились в МХАТ и театре им. Е. Вахангова. Его исторический роман об уральских казаках «Яик уходит в море» был также благосклонно принят критикой. В 1937 году Валериан Павлович пытался защитить от травли М.А. Булгакова, и был арестован…

Известный советский литературовед Эрнст Маркин так отзывался о Сейфуллиной: «Она была так знаменита, что сейчас и представить себе невозможно. Шутка ли: ещё не было поэмы Маяковского «Владимир Ильич Ленин» и «Хорошо!», фурмановского «Чапаева» и фадеевского «Разгрома», а Сейфуллину уже читали и изучали в школах. Вышло в свет собрание её сочинений… Фадеева, Фурманова, Шолохова – этих имен ещё никто не знал, знали – Лидию Сейфуллину». Не менее показателен и отзыв о Лидии Николаевне такого мэтра советской литературы, как Максим Горький: «Вы не только весьма даровитый литератор, но человечица, влюблённая в литературу и, главное, смело честная, искренняя, – качества, коими литературная «среда» не изобилует».

Она родилась в 1889 году в семье священника храма казачьей станицы (села) Варламово Троицкого уезда Оренбургской губернии (Чебаркульский р-н Челябинской обл.) Николая Егоровича Сейфуллина. Её мать умерла, когда девочке исполнилось только 5 лет. Николай Егорович был интеллигентным, честным, очень мягким и добрым человеком, любящим отцом. Он привил детям и любовь к чтению. Отцу семейства пришлось не раз менять место работы, жила семья в Кустанае, Орске и Оренбурге. Лидия получила начальное образование в церковноприходской школе. Затем продолжила учёбу в Кустанайской женской прогимназии, в Оренбургском епархиальном училище, где ещё долго хранили её сочинения, как лучшие. Отец гордился своей дочерью, мечтал, чтобы она стала писательницей.

Приняв советскую власть, она работала в Челябинской областной библиотеке и в губернском отделе народного образования инструктором по внешкольному образованию. Она приняла участие в создании газеты «Советская Сибирь» (сейчас это «Челябинский рабочий»). Лидия Николаевна являлась инициатором постановок в Челябинске спектаклей для детей, хотя в те годы в стране ещё не было таких театров и детского репертуара. Кроме того, Лидия Николаевна «перелицовывала» русские народные и зарубежные сказки в сценарии для этих постановок, так как сразу после революции издательствам запрещалось издавать сказки.

В июле 1920 года на берегу Тургояка при активной помощи Сейфуллиной была организована первая на Урале сельскохозяйственная колония для беспризорных детей. Летом 1921 г. Лидия Николаевна с мужем приезжала сюда по приглашению начальника колонии и, находясь там, всё это время пристально наблюдала за жизнью ребят. Итоги этих наблюдений трансформировались позже в рассказ «Правонарушители», опубликованный во втором номере «Сибирских огней». Именно об этом произведении автор ставшей культовой «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко выразился следующим образом: «Это небольшой рассказ, тем не менее, он сыграл очень важную роль, гораздо более важную, чем «Педагогическая поэма».

В самом начале войны она просится на фронт. В 1942 году она добилась своего, её направили на Западный фронт в качестве военного корреспондента. По результатам впечатлений от поездок на фронт она напишет повесть «На своей земле» о партизанке Лизе Чайкиной, а ещё раньше – очерк «Серёжа Воронцов» о мальчике-партизане. Тем самым она снова была первой, кто поднял в нашей литературе тему героизма детей во время войны, когда ещё не было ни «Сына полка» В. Катаева, ни «Улицы младшего сына» Л. Кассиля.

Живо интересовалась Л.Н. Сейфуллина и гвардейской тематикой, часто выезжала на фронт, встречалась с солдатами гвардейских подразделений и по результатам этих встреч выпустила сборник статей о гвардейцах и была даже награждена гвардейским значком.

Бойцы же так полюбили её, что обращались к ней ласково-уважительно «Гвардии мамаша», что, как она впоследствии признавалась, было «для меня <…> самое дорогое в жизни, самое ласковое имя». Именно во время сбора материалов о гвардейцах и родилась у неё идея написать о героической сибирячке Вере Крыловой книгу «Зелёные ленточки (биографический рассказ)».

С книгой пришлось повременить, так как Лидия Николаевна кинулась осуществлять озвученную в ходе их общения идею Крыловой – создание в РККА женских пехотных частей. 17 октября 1942 г. Л.Н. Сейфуллина пишет прочувствованное письмо И.В. Сталину с просьбой лично принять девушку. 24 октября 1942 г. встреча состоялась. Деталей беседы история не сохранила, известно только одно – на фоне тяжелейших боёв под Сталинградом предложение о создании женской пехотной части было сочтено вполне своевременным.

Через неделю, 31 октября 1942 г. на стол Сталину положили проект постановления Государственного комитета обороны «О формировании отдельной женской стрелковой бригады». Через несколько дней постановление ГКО № 2470 о создании этого подразделения было утверждено Верховным главнокомандующим, который изменил в проекте только название создаваемой части, добавив в него слово «добровольная». Крылова получила звание гвардии майора интендантской службы и стала заместителем командира бригады по строевой части.

Командование понимало всю особенность контингента 1-й ОЖДСБ, и потому боевые расчёты на противотанковое ружьё, 45-мм пушку, 76-мм пушку и 86-мм миномёт были увеличены в 1,5–2 раза по сравнению с обычными воинскими подразделениями. На каждую грузовую и специальную автомашину полагалось иметь по 2 шофёра, а в составе автороты подвоза – мужскую команду для погрузки грузов численностью 60 человек. Предписывалось обеспечить бригаду обмундированием и снаряжением улучшенного качества, обеспечить удобное расквартирование бригады и запасного полка.

Тем не менее, военный быт стал для женщин-бойцов бригады нелёгким испытанием. «А девки в запасном полку плакали всё время…, – рассказывает одна из непосредственных участниц тех событий. – Всё время плакали! Ой, я вообще не знаю, как всех этих девочек учили! Зима началась, а мы в юбках! На занятиях по тактике, где-то по снегу ёрзаешь, ёрзаешь, всё в снегу. Пока придёшь на обед, у тебя всё растаяло: юбка мокрая, штаны мокрые, чулки мокрые. Вышел после обеда – всё опять замёрзло, у тебя колом стоит. Пока ты идёшь – ноги в кровь сотрёшь! Мороз же – оно застыло, а попробуй, скажи! Если я скажу, то обвинят: «Ты специально это делаешь, чтоб тебе не ходить на занятия». Вот так-то было!».

Всё это не было тайной для командования бригадой, которому становилось всё очевидней, что из женщин невозможно составить дееспособное и эффективное пехотное подразделение. Потому что боевая работа «в поле» – это не для женщин, по, если так можно выразиться, их техническим показателям. Не все даже физически крепкие мужчины выдерживают такие нагрузки.

Перед Курской битвой всё шло к тому, чтобы бросить бригаду в реальный бой (уже и новое обмундирование выдали и паёк). Крылова стала высказывать сомнения в целесообразности такого решения. Аргументировала она это тем, что если кто-то из женщин-бойцов попадёт в плен, то это будет подарком для немецкой пропаганды, которая будет трубить на всех углах, дескать, у коммунистов дела настолько плохи, что они вынуждены гнать на передовую даже женщин. Тогда командование к ней прислушалось, но, пошли разговоры, что Крылова обманула вождя, подсунув ему изначально провальную идею. «Доброжелатели» и завистники подлили масла в огонь, строча в НКВД доносы, где обвиняли её в алкоголизме, аферах и в незаслуженном продвижении в звании одного ротного командира. В ноябре 1943 года Вера Петровна была арестована…

Вслед за своим основателем бригаду передали в состав войск НКВД и перебросили в Смоленскую область. Здесь бойцы бригады несли гарнизонную и патрульную службу; дежурили на контрольно-пропускных пунктах; блокировали населённые пункты для проверки документов; проводили задержание дезертиров и беглецов с предприятий военной промышленности, а также лиц, уклонявшихся от призыва; принимали участие в массовых облавах в ходе борьбы с бандитизмом и вражескими диверсантами. В конце июля 1944 года Первую отдельную женскую добровольную стрелковую бригаду расформировали.

После неудачи проекта «Вера Крылова и её бригада» из Сейфуллиной будто бы вынули творческий стержень, она почти перестала писать. Послевоенная её пьеса «Сын» была опубликована в Оренбурге как дань уважения к талантливой землячке, уже в период «оттепели».