Просторы уральской земли издавна привлекали переселенцев из центральной России. Селились там, где был строительный лес, плодородные земли и вода. Живописные берега реки Пышма и её притоков (Дерней, Аксариха, Юрмыч) осваивались русскими поселенцами с середины XVII века.

Острог в крепком месте

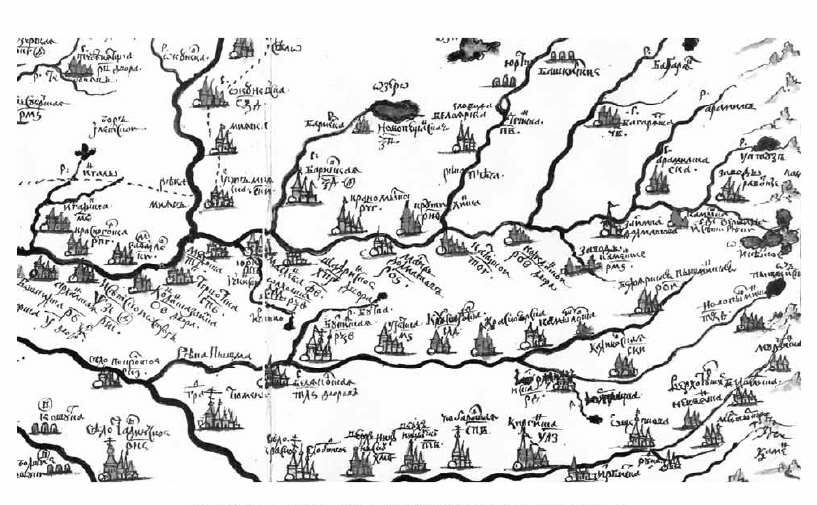

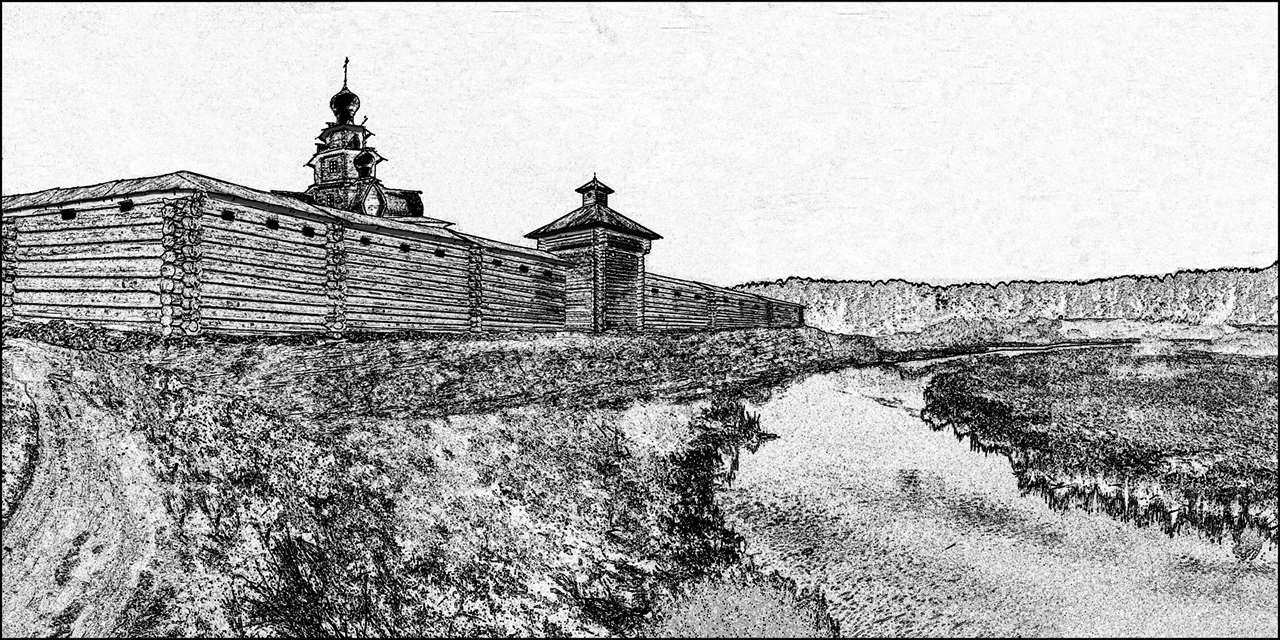

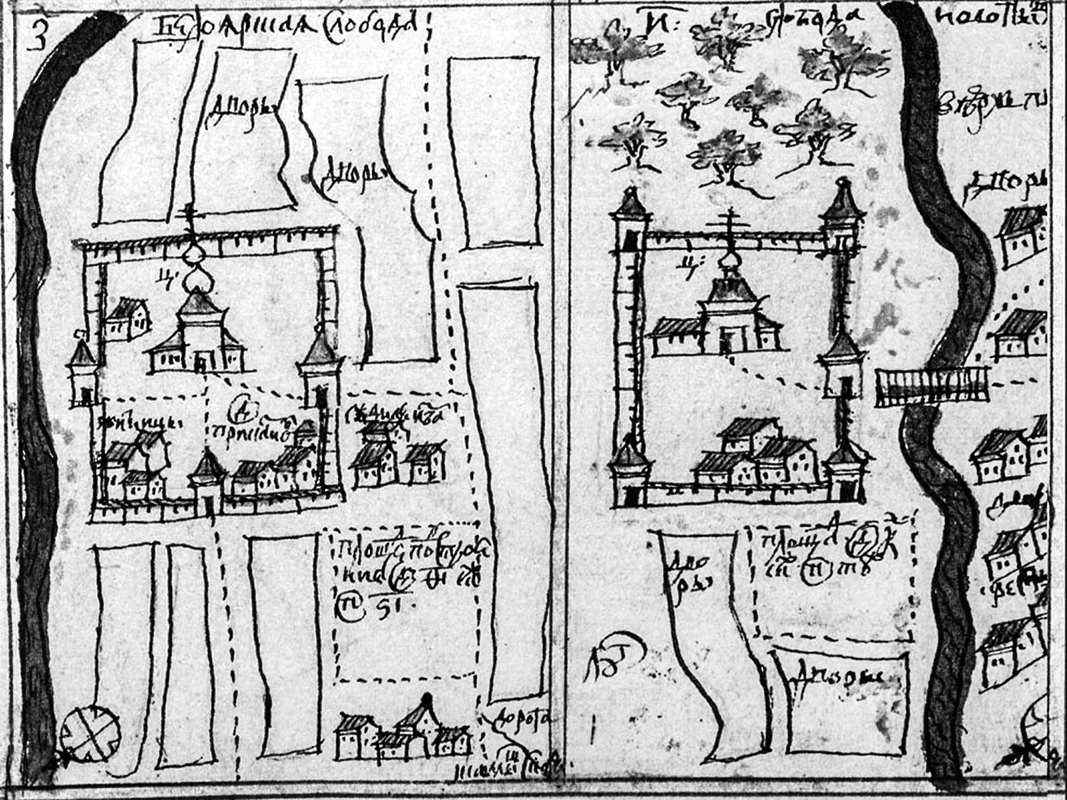

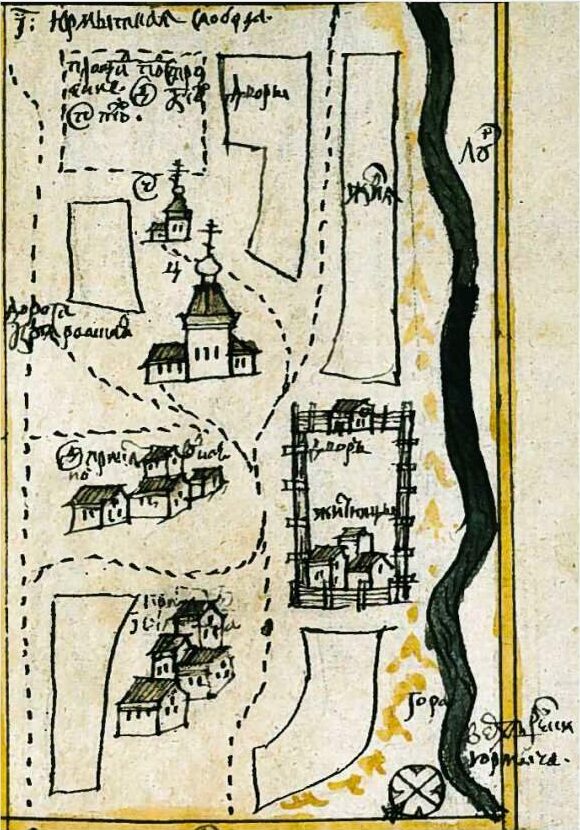

Пышминская (Ощепковская) слобода была основана в 1646 году. Вслед за ней были основаны и соседние: Камышовская слобода (1668), Красноярская слобода (1670) и Юрмытская слобода (1677).

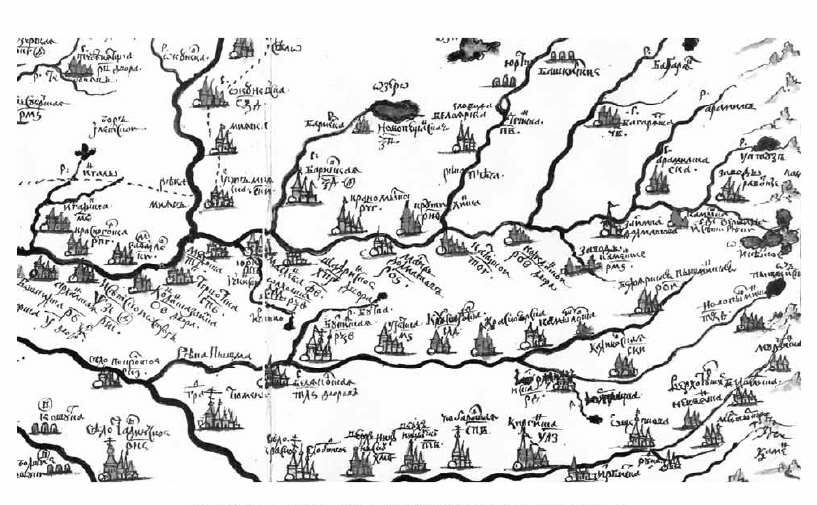

Для привлечения переселенцев создавались особые условия, предоставлялись льготы. Например, в январе 1670 года верхотурский воевода Фёдор Большой Григорьевич Хрущев получил царский указ, по которому ему и садчику Якунке Борисову велено было завести слободу на пустых землях над Пышмой рекой на Красном Яру и поставить острог «в угодном и крепком месте».

Указ повелевал «созывать на пашню нетяглых людей на льготные годы; а те льготы назначить на 4 и на 5 лет». Это способствовало переселению: тысячи семей отказывались от привычного уклада жизни и шли на риск переселения. Не страшась неизбежных лишений, российские люди пускались в далёкий путь на уральские земли. И достигали долгожданной цели.

Пути переселенцев

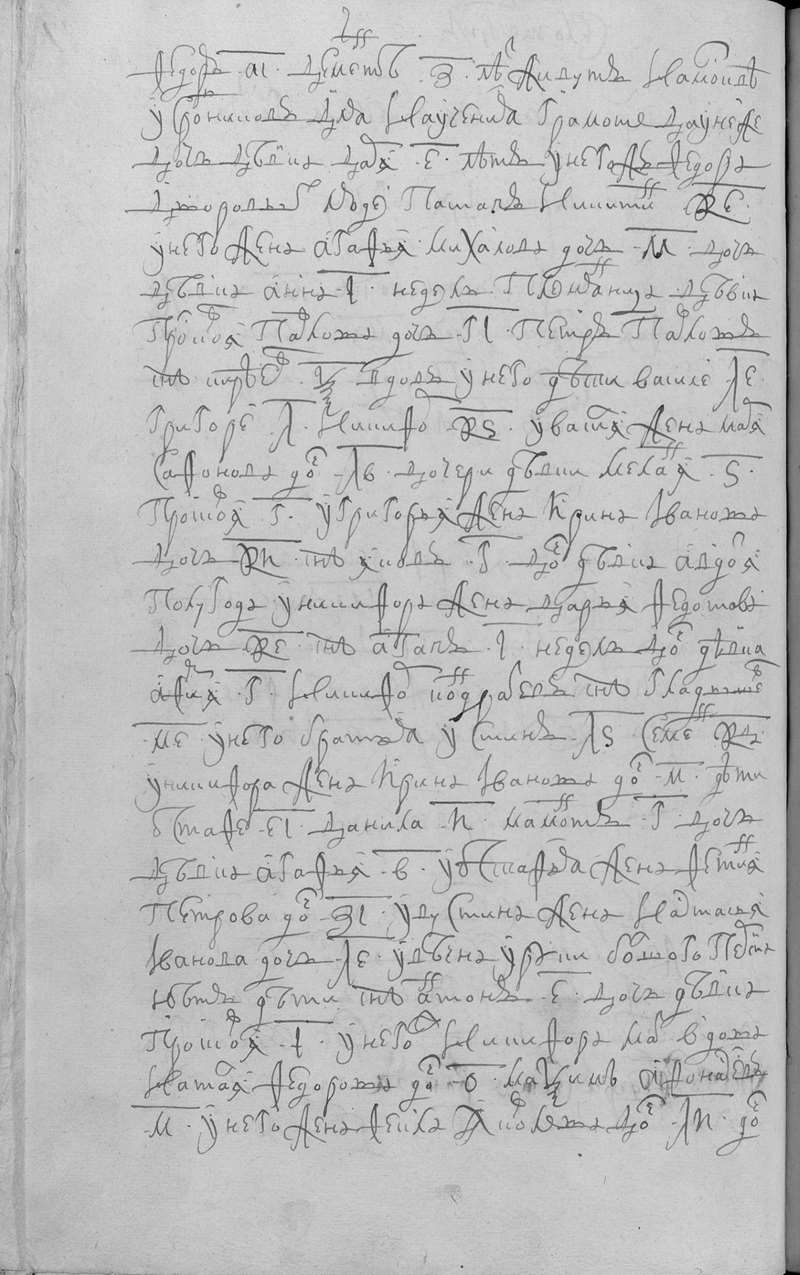

Из каких мест и в какие годы переселялись на территорию будущего Пышминского района люди? Ответ найти помогает Переписная книга Тобольского уезда Льва Поскочина (1681–1683 гг.). Переселенцы шли берегами рек, имеющимися дорогами за сотни и тысячи километров из поселений Курганской области, Тобольска, ирбитских, невьянских земель, Пермского края, Вологодской области. Например, Меркушка Сергеев пришёл в Красноярскую слободу за две тысячи вёрст из Архангельской губернии. Примечательно, что зачастую в один год из одних и тех же мест приходило несколько семей. Это может означать, что решения о переселении принимались на совете нескольких семей. В 1667 году пришла в Сибирь в Пышминскую слободу из Соли Вычегодской в Лименской волости в деревню Кочергину над озером Семья Мишки Михайлова Кочергина с братом его Ваской и семья Гришки Павлова Говорова с братом Ивашкой.

Подобный пеший или конный путь мог занять для семей большую часть летнего времени. Как семья до зимы успевала построить жильё — остаётся тайной. Возможно, имелись в слободах и дворы для временного проживания, по крайней мере, такой «мирской» двор в переписях значится. Без сомнения, первые поселенцы нашего района появились в месте будущего возведения Пышминской слободы. Из всех трёх слобод, имеющихся на нашей земле на момент переписи 1680–1683 года, только семь крестьян указали местом рождения Пышминскую слободу.

Крепкие семьи

Хотя в той же Пышминской слободе с деревнями уже проживало больше 200 мужчин, женщины к сожалению, в перепись не попадали. Принято считать, что первопоселенцами были братья Ощепковы. Действительно в 1683 году Осташка Афонасьев Ощепков сказал, что родился в Пышминской слободе, проживал там же. К тому времени пришли из Верхотурского уезда из Усть-Ирбитской слободы, построились и жили семьями в деревне Подволошной-Савиной его братья Пронька и Потап.

В 1710 году он проживал уже, или всё ещё, в деревне Савина в возрасте 85 лет, а его брат Афонасий и сын Лука поселились в деревне Горбунова Талицкого района, в то время также входившую в Пышминскую слободу. Пришли к тому времени в Пышминскую слободу из Ницинской слободы ещё два брата Ощепковых с семьями — Михаил и Алексей Федотовичи Ощепковы. Связаны ли они были родственными узами с первопоселенцами — неизвестно. Но тот факт, что для поселения выбрали они именно Пышминскую слободу, говорит о том, они были родственниками. В деревне Мартынова в то время также проживал Иван Петров сын Ощепков (69 лет) с семьёй. Некоторые из коренных уже пышминцев, такие как Остап Ощепков, либо их потомки проживали в деревнях слободы и спустя 27 лет по данным очередной переписи 1710 года. В деревне Кипрушкино жил Яков Фомич Белоглазов 92 лет с сыновьями Яковом и Фёдором. В деревне Пылаева — потомки Ивашки Хахала — сыновья Лука, Василий, Григорий Хахалины. Возраст их указан 50, 67, 70 лет. В Пылаевой же проживал брат Гаврилы Васильевича Пылаева — Михаил 60 лет.

Возможно и сейчас живы носители фамилий самых старших родов пышминцев. Имена некоторых первопоселенцев увековечила сама история, сохранив их фамилии в названиях деревень. В переписи 1710 года можно встретить фамилии первопоселенцев, чьи потомки живут в одноимённых деревнях. Вот лишь несколько примеров: деревня Пульникова — три двора семей Пульниковых, деревня Пылаевская — два двора семей Пылаевых, в деревне Кипрушкина жил Кирило Кипрушкин.

Меры для защиты

Судя по сохранившимся с тех далёких лет документам, государством и церковью поддерживался процесс переселения. Очевидно, что создавались и условия для сбыта крестьянами излишков продукции растениеводства. Оброк в 1683 году наряду с хлебным был и денежный. Деньги можно было получить лишь за продукцию от ведения хозяйства либо за какие-то работы, услуги. Также власть принимала необходимые меры по защите от нападений кочевников. По решению властей строились остроги, выделялось оружие, обеспечивалось наличие служилого люда, в том числе боярских детей и казаков. Беломестные служилые казаки, входившие в состав слободы, освобождались от налогов.

Интересен тот факт, что стать беломестным казаком мог и пахотный крестьянин. Мог он по определенным причинам вернуться и в прежнее своё качество. «Петрушка Ильин сын Ногин сказал: в Юрмыцкую слободу Верхотурского уезду пришол он в 1693/94‑м году из Невьянской слободы, а принял ево прикащик Семён Кубасов, а по какому указу не ведает, и поверстал ево в беломесные казаки…» Интересно упоминание о процедуре «верстания» в казаки либо в сыны боярские. По сей день происходит «верстание» в казаки. Причём эта процедура носит смысл не назначения на должность, а приобщения к определённому сословию — братству. Факт, что с первых лет освоения земель Сибири — Урала в поселениях появлялись казачьи общества. Не мог государственный чиновник верстать в казаки, это испокон веку делалось только представителями казачьего общества. История сохранила имена некоторых атаманов.

В 1663 году в очередной стычке с ватагой «воровских татар» погиб Андрей Липин — атаман слободских беломестных казаков Верхотурского уезда. В течение семи лет должность его оставалась вакантной. Приказчик Красноярской слободы Лепихин знал об этом и через полгода успешного строительства слободы подал челобитную, в которой просил назначить его атаманом вместо покойного Липина. Начальство не возражало. «В течение последующих 10 лет «крестьянский садчик» и атаман верхотурских беломестных казаков Яков Борисов сын Лепихин отстраивал слободу и острог при ней, занимался кречатим промыслом, добывал камень для церковного строительства в Тобольске, нёс со своими казаками службу, а также занимался тяжбами из-за угодий с крестьянами соседних слобод» (В. И. Байдин). Яков Борисович жил в Красноярской слободе в своём доме, воспитывал дочь, переселил сюда же младших братьев Андрея и Петра с их женами и детьми. Андрей стал кречатим помытчиком (промысел ловчих птиц), а Пётр — беломестным казаком.

Наличие беломестных казаков в слободе (от 5–10 человек) и нескольких человек из другого служилого сословия «боярских сынов» позволяло поддерживать защиту и порядок в поселении. Боярские сыны имели определённые льготы от государства либо получали жалование. Общие сведения о сословном составе Пышминской слободы с 20 деревнями в 1710 году следующие: «Церковных причетников 5 дворов. А в тех дворех поп, дьячек, пономарь, трапезник. Верхотурских детей боярских 14 дворов. Дворовых людей и срошных работников мужеска полу 25 человек. Пиших дьячьков и беломесных казаков 15 дворов. Оброчных крестьян 122 двора. И всего в Пышминской слободе 156 дворов. В них всякого чина людей мужеска полу 651 человек. У них жен и детей 629 человек. И обоего мужеска и женьска полу от мала и до велика 1280 человек».

Социальный статус

Статус различных членов пышминского общества был разным. Его формировало отношение к земле, государству, род занятий, состояние здоровья, семейное положение и уровень обеспеченности. Статус имел важное значение, особенно в те времена. В переписях этому вопросу уделяется большое внимание. Например, в переписи 1681–83 гг. в слободах нашей местности значились: «Слободчик, приказчики, поп, дьячок, беломестные казаки, в том числе затинщик (пушкарь), оброчные крестьяне, сыны боярские, их дворовый человек, писчей дьячек, кречачьи помытчики, захребетники (вольные), бобыли». Поскольку основной доход наши предки в большинстве своём получали от ведения натурального хозяйства, очень любопытно посмотреть на размеры этого хозяйства. Обнаруживается любопытный момент: размеры земельного участка под пашней и количество копен сенокоса не зависели от размера семьи. В семье Ивашки Кирилова Хахала в деревне Пылаева проживало 5 членов семьи мужского рода, включая детей. Пахалось 18 десятин, что чуть больше 18 га, включая земли под пар. Сенокосов было 300 копен. В семье Ромашки Карпова Трубина из деревни Пылаева на семью из 5 человек пахалось 21 га и ставилось 100 копен. В семье Панфилка Трифонова Бунькова из Красноярской слободы на 5 человек пахалось 9 га и косилось 100 копен.

Сергушка Васильев Вохминов, без детей, из деревни Чусовской пашни пахал 6 десятин (чуть больше 6 га) покосов около поля на 40 копен. Выходит, что для питания минимальной семьи необходимо было возделать до 4 десятин зерновых культур, две десятины вспахав под пар. Поставить до 40 копен сена. Явные излишки сельскохозяйственной продукции, полагаю, некоторые трудолюбивые крестьяне должны были иметь возможность реализовать. И, скорее всего, эти условия создавались властью. Иначе зачем тому же Ивану Кириловичу Хахала из деревни Пылаева ставить 300 копен сена, которых хватило бы на содержание 15 коров либо 6 лошадей.

Род Клещевых

В 1681–1683 гг. переписывалось лишь мужское население, потому что в первую очередь описывалась податная земля, с которой брался оброк, или род деятельности. Например, с мельницы либо с рыбной ловли платился оброк. Например, «Руской ясачной человек Сергей Фёдоров сын Клещев житель де он той Невьянской слободы старопосельной в казну великого государя платил ясачной платеж всяким зверем да поминков по десяти белок».

С тех давних пор многие поколения Клещевых были охотниками. Охота была, как говорится, в крови. На основании переписных книг можно узнать свои корни с большой долей вероятности. Например, Иван Яковлевич Клещев с сыном Степаном упоминается в 1624 году в Невьянской слободе в числе «казанских переведенцев». Через 19 лет, в 1683 году, в деревне Подволошной Пышминской слободы проживал Василий Степанович Клещев, который сказал, что родился в Невьянской слободе. Можно быть уверенным, что он был внуком Ивана Яковлевича.

Результаты переписи

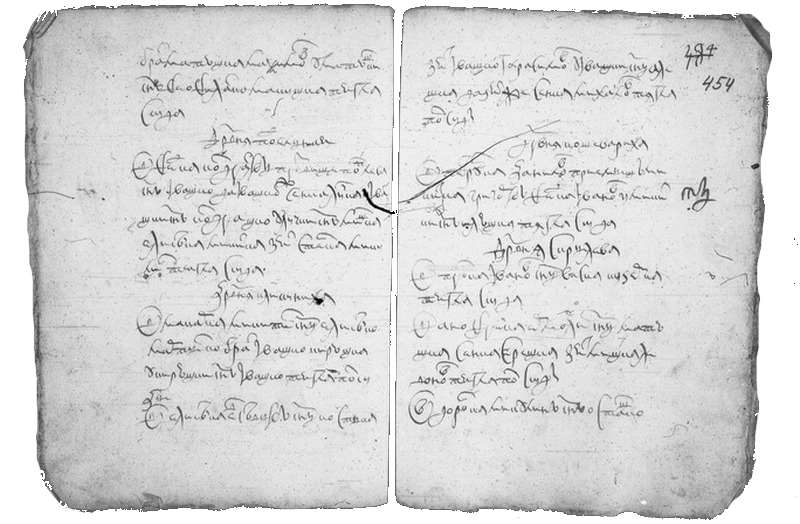

После того, как оброк стали платить государству с двора, перепись стала отражать реальное количество дворов. Сколько человек в семье, родство и возраст — эта информация в 1710 году уже стала не ключевой. Тем не менее, достоверность сведений переписчики гарантировали. Переписчиками в 1710 году в Пышминской слободе являлись прикащик верхотурской сын боярской Михайло Бибиков и крестьянской староста Семён Загудаев.

«В нынешнем году переписывали они в Пышминской слободе всех безобходно и без утайки. А буде в тех переписных книгах хотя одного человека утаили и в переписные свои книги кого не написали, и про то впредь сыщется или кто на них про ту утайку доведёт, и за ту Михайлову и Семёнову лживую перепись и утайку указал бы великий государь их Михаила и Семёна казнить смертию».

Институт старост

Упоминание Семёна Загудаева в качестве крестьянского старосты имеет особое значение. Оказывается, уже в то время существовал общественный институт старост. Очевидно, что староста обладал определёнными полномочиями представлять местное слободское крестьянство. Это является ещё одним доказательством продуманной государственной политики по организации и управлению новыми территориями, какой являлся Урал. Семья Загудаевых была необычной семьёй. Она оставила заметный след в истории нашего края. Из трёх слобод только в переписи Пышминской слободы принял участие и указан староста Семён Загудаев. Он проживал не в самой слободе, а в семи верстах от неё, в деревне Савина. Мужчин в слободе и деревнях насчитывалось 651. Чтобы человек был определён в качестве старосты, он должен был быть известен и обладать авторитетом среди окружающих. В переписи 1683 года в Пышминской, Юрмытской и Красноярской слободе фамилия Загудаев ещё не значится. Но уже через 27 лет в деревнях Кочевка и Савина живут пять братьев с семьями.

Любопытно, что в семьях Загудаевых было принято называть детей одним именем. Из пяти братьев было два Семёна Фёдоровича (50 и 30 лет). Старший, вероятно, и был крестьянским старостой. Также жили ещё два брата Загудаевых — Василий Фёдорович, 55 лет и Василий Фёдорович меньшой 35 лет. У старшего Василия Фёдоровича было две дочери Маремьяны (15 и 12 лет). Вот такой вот семейный обычай. Хранимую и почитаемую по сей день икону Параскевы Пятницы обнаружила на пне у озера Чёрного вблизи деревни Савина девица по фамилии Загудаева. Можно с уверенностью сказать, что это была одна из внучек упомянутых братьев Загудаевых.

Перепись 1710 года

По сравнению с предыдущей переписью в 1710 году перепись проводилась более основательно и объёмно. В частности, в ней уже указываются и женщины. Также упоминаются следующие категории населения: солдатская жена, вдова, просфирня (приготовляющая просфоры), трапезник, отставной драгун, неверстанные боярские дети и казаки, пищик, нищий, захребетники и бобыли.

Последние — это гулящие, безземельные люди, подчас также имеющие семьи и детей. Конечно, все кормились от земли. Даже Верхотурский сын боярский Михайло Иванов Тырков в 1683 году имел деревню над Пышмою рекою от Пышминской слободы (5 верст). «А под ту деревню пашня и сенные покосы со всякими угодьями отведена за Государево хлебное жалованье. Сенных у него покосов около поля и по дуброве на 500 копен…»

Уровень благосостояния

Интересен тот факт, что объём сенных покосов измерялся количеством копен. Конечно, копна копне рознь, но на Руси было принято считать, что на одной десятине (1.09 га) ставились 10 копен — по 240 кг каждая. Для 1 лошади нужно было примерно 50 копен в год, а корове 20 копен. Таким образом, можно вычислить количество скота в крестьянском дворе. А значит определить и зажиточность, обеспечённость семей. Примечательно то, что площади угодий у всех семей разные. 50 копен — редко, обычно от 150, 200 и выше. Конечно, во все времена основа экономики любой семьи — это труд. По крайней мере, в традиционном обществе. На примере наших предков мы можем увидеть, сколько трудились в те времена. В 1683 году в деревне Подволошной над Пышмою рекою жили Василий Степанович Клещов, его брат Анкудин, сын его Федька полутора лет. Сколько в семье было женщин, к сожалению, сведений нет. Судя по всему, это была не особо большая семья. Вот что говорит перепись о площади пахатной земли: «Своей пашни пашет 3 десятины в поле, а в дву по тому ж. И сверх указу в пахоте его лишка десятина в поле, а в дву по тому ж. Сенных у него покосов по дуброве на 100 копен.» Выходит, всего у семьи Клещовых было под яровыми 4 десятины, под озимыми 4 десятины и столько же под паром. Именно такая трёхполосная система земледелия была тогда у крестьян. Сложно представить, как двум мужчинам конями вспахать 12 га земли, затем вовремя скосить и убрать сено с 10 га сенокосных угодий.

После того как оброк стали платить государству с двора, перепись стала отражать реальное количество дворов. Сколько человек в семье, родство и возраст — эта информация в 1710 году была неключевой. В дворах переписывались все живущие в нём люди. Семьи были большие. Достаточно много проживало дальних родственников: дяди, тёщи, племянники, братья и сестры. Ну и просто чужих людей, трудившихся в семье. Очевидно, что чем больше семья была в те времена, тем больше было рабочих рук.

Были, например, такие категории как «девки закладные, дворовая крепостная баба, нищей захребетник, гулящий человек, строшной (временный работник), покормленник, пасынок, нищая девка, подворница, салдатцкая жена, купленные люди калмыцкой породы». Как могло разместиться в доме такое количество членов семьи, включая разновозрастных разнополых детей и работников? Очевидно, во двор входило не одно жилое строение и (или) жилые дома строились просторные.

Пример большой семьи: в деревне Тимохиной проживала семья из 20 человек:

«Двор. А в нём живёт Фёдор Григорьев сын Долгачев 40 лет. У него жена Лукерья 38 лет да два сына: Иван 3‑х лет, Сава дву лет; да две дочери: Федосья 5 лет, Агафья 7 лет; да два брата: Максим 37 лет, Иван 25 лет; да две сестры: Софья 20 лет, Палагия 18 лет. У Максима жена Онисья 36 лет да три сына…»

Переписчиками в 1710 году в Пышминской слободе являлись приказчик верхотурской сын боярской Михайло Бибиков и крестьянский староста Семён Загудаев. «В нынешнем году переписывали они в Пышминской слободе всех безобходно и без утайки А буде в тех переписных книгах хотя одного человека утаили и в переписные свои книги кого не написали, и про то впредь сыщется или кто на них про ту утайку доведёт, и за ту Михайлову и Семёнову лживую перепись и утайку указал бы великий государь их Михаила и Семёна казнить смертию». Поскольку нет данных, что указанных переписчиков за приписки и описки «казнили смертию», можно считать, что все удивительные исторические факты из социальной и экономической жизни пышминских семей можно брать на веру…