Следы древней цивилизации были обнаружены на западном побережье Южного острова Новой Земли. Подобные сооружения имеются и в Северной Европе. Кто построил эти объекты, с какой целью?

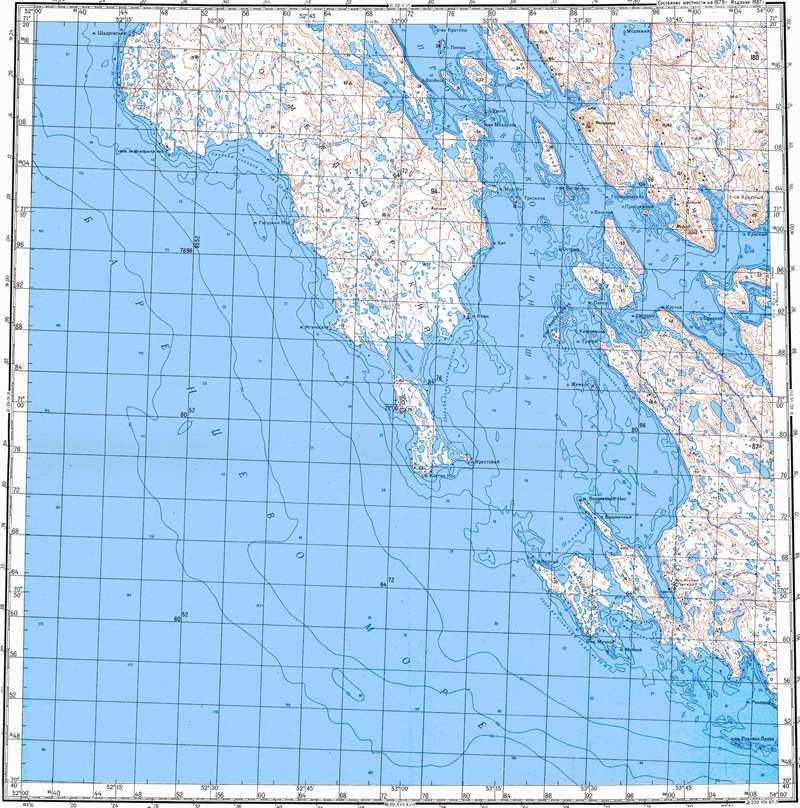

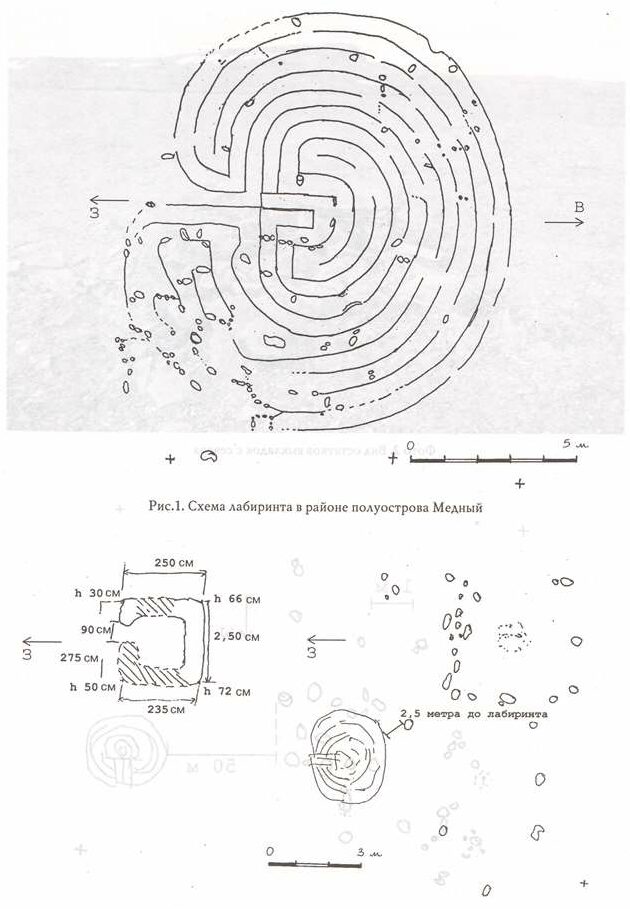

Каменную кладку в форме лабиринта на гравийно-галечниковой косе обнаружил участник орнитологической экспедиции Михаил Иванов на западном побережье Южного острова Новой Земли в районе полуострова Медный в северной части пролива Костин Шар на берегу залива Малый в августе 1997 года

Лабиринт был выложен из небольших сланцевых плит весом по 10–15 кг каждая. Помимо этой более или менее хорошо сохранившейся каменной выкладки, на удалении примерно 50 м от неё, были найдены остатки ещё двух подобных объектов, правда, трудно различимых на сложенной галькой косе.

Военные новоземельского гарнизона, увлекающиеся рыбной ловлей, сообщили участникам экспедиции, что встречали подобные объекты ещё в двух местах – в районе Нехватовых озёр и на берегу губы Чёрная (в юго-западной части Южного острова архипелага). Если объект близ переузья между 1-м и 2-м Нехватовыми озёрами расположен на удалении примерно в десять с лишним километров от моря, то на берегу губы Чёрная военные наблюдали «большую каменную кладку», выложенную у моря.

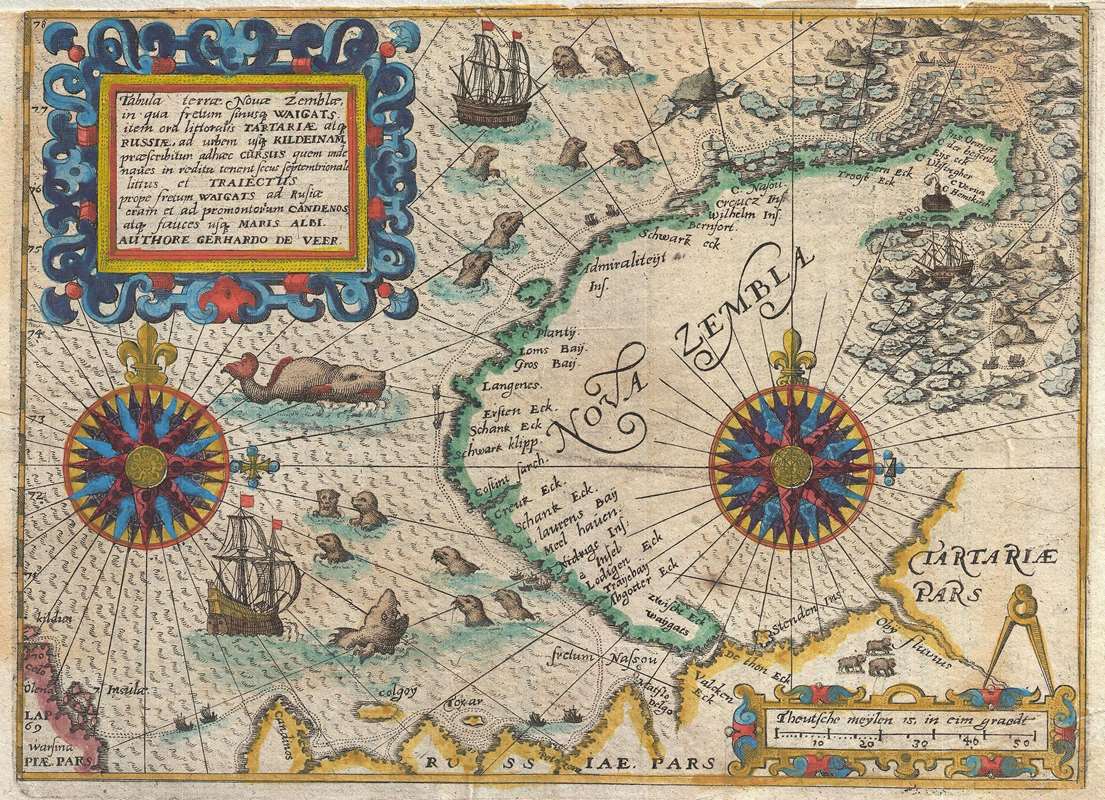

Новоземельские объекты являются одновременно самыми северными и дальше всех удалёнными на восток от ареала подобных сооружений в Европе. Есть несколько областей распространения подобных лабиринтов на материке. В первую очередь, это Карелия, преимущественно на островах Белого моря. На Кольском полуострове также имеются подобные объекты в окрестностях Кандалакши, территории города Североморска, посёлка Умбы (в устье одноимённой реки), в долине реки Поной и в других местах. Скандинавия (Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания) и Британские острова также богаты подобными сооружениями. Всего известно более 500 северных лабиринтов, из них в Швеции находится около 300, Финляндии – примерно 140, России – около 50, Норвегии – 20, Эстонии – 10, в Англии также имеются отдельные лабиринты.

Предназначение, возраст и авторство этих каменных сооружений до сих пор точно не установлены. У исследователей-«лабиринтологов» большинство выводов строятся в основном на догадках, поскольку нет ни одного старинного письменного источника, в котором бы содержались хотя бы намёки на ответы на эти вопросы. Учитывая, что новоземельские находки стоят особняком в ареале каменных лабиринтов, который чётко очерчивается северо-западной Европой, нас заинтересовала эта проблема.

Каменные лабиринты

Лабиринты – это выложенные на выровненных, незаросших участках суши из камней разной величины фигуры. Подобные сооружения бывают разные. К наиболее известным относится знаменитый Стоунхендж в Англии, созданный из крупных многотонных по весу блоков, стоящих вертикально. Подобные структуры называются кромлехами (вертикальные камни по кругу). Но нас интересуют не такие мегалитические объекты, а выкладки из небольших камней, располагающихся определённым образом на горизонтальной поверхности земли. Главным образом, это – спиралевидной формы выкладки, но встречаются и гребневые структуры лабиринтов. Долгое время считалось, что их строителями являлись протосаамские или другие языческие племена в период до прихода русских на Онего-Ладожскую территорию на берега современного Беломорья и в Русскую Лапландию (на Кольский полуостров), населявшие эту обширную область материковой суши.

Поскольку назначение лабиринтов достоверно неизвестно, то тут открывается широкий простор для фантазии. Правда, среди них есть одно общее направление: эти объекты, по современным представлениям, имеют культовое предназначение. Но какое? До сих пор неясно.

Познать тайну лабиринтов пытался в своё время молодой Михайло Ломоносов. Каменные выкладки привлекли его внимание на рыбных промыслах Соловецких островов. Поморы именовали их «вавилонами», они находились неподалёку от Соловецкого монастыря, всего в одной версте к югу от святой обители – на берегу Кислой губы, на уединённом полуострове, в прилив отделяющимся от моря. Высота камней в лабиринтах не достигала колен.

Первый отечественный исследователь лабиринтов Николай Виноградов составил академический труд «Соловецкие лабиринты» в конце 1930-х годов. Он описал их происхождение и место в ряду однородных доисторических памятников, обобщив и критически осмыслив имеющуюся в его распоряжении обширную базу данных. Его вывод: наиболее вероятным назначением этих объектов были некие магические ритуалы, помогающие древним людям в их промысловой деятельности. Это или некая культовая имитация рыболовных ловушек, или особая методика рыбной ловли, связанная с культом мёртвых.

В умах исследователей возникали самые невероятные гипотезы о значении лабиринтов. Среди них, например, каменные выкладки, как знаки об остановочных пунктах на маршрутах, исторические памятники, своеобразные компас или календарь, атрибут церковной деятельности и «для игр и забав».

Общее у лабиринтов в разных частях их ареала то, что их абсолютное большинство располагается у воды – на островах и материковой суше, у моря. Создатели этих загадочных объектов выбирали для будущих сооружений выровненные площадки на открытой местности. Исключительно редко, когда подобное сооружение находится вдали от водных объектов – на горе, например. Их притяжение к «воде» понятно: ведь издревле водно-волоковые пути были самыми доступными (наименее энергозатратными), все передвижения велись по рекам, их притокам и озёрам, а также – по морю. В этом случае лабиринты – надёжные маркёры во время таких передвижений.

Несмотря на то, что каменных выкладок к нашему времени известно более 500, и учёные самыми разными способами (проводя раскопки, анализируя растительные компоненты и т.д., поднимая старые архивы и средневековые книги) пытаются объяснить, кто, когда и зачем их сооружал, точных ответов на эти вопросы до сих пор нет. Хотя в конце XX – начале XXI столетия среди исследователей подобных объектов вдруг утвердилось мнение, якобы доказанное отечественными археологами, что на территории России лабиринты имеют средневековое, поморское, происхождение. Насколько это справедливо, покажет время.

Современные учёные считают, что вместе со скандинавскими и лапландскими лабиринтами каменные выкладки на беломорских островах представляют собою один длинный целостный ряд почти тождественных загадочных сооружений одного и того же порядка, охватывающих весь северо-запад Европы, начиная от острова Сент-Агнес (архипелаг Силли в Англии) и до Северного Ледовитого океана. Все подобные сооружения, в настоящее время называемые в разных местностях различными названиями, принадлежат одной и той же культуре и, возможно, народности, одному и тому же племени, оставившему следы своего пребывания на столь значительном пространстве, вмещающем ныне в своих пределах целый ряд современных государств.

Историки выводят рисунки лабиринтов из мозаик в церквях Западной Европы. Они – сторонники теории инфильтрации культуры, т.к. продолжают средневековую традицию, следуя библейской традиции. При этом остаётся открытым вопрос о лабиринтах, которые старше библейской традиции.

Возраст лабиринтов

Особо следует остановиться на возможном возрасте таких сооружений. Часто подобные определения даже у занимающихся лабиринтами исследователей вызывают споры. Определяя возраст лабиринтов по разным показателям, они пришли к таким выводам.

По приросту кустарничков на объектах лабиринты имеют средневековый возраст. А вот по степени образования на слагающих эти объекты камнях «корок» накипного лишайника ризокарпона географического (Rhizocarpon geographicum), который геологи и географы используют для определения возраста того или иного объекта, им не более одной тысячи лет. Заметим, что временные рамки этого метода, увы, ограничены именно такими сроками. Совершенно иной возраст приводят археологи: у них по характеру подъёмного материала при раскопках на объектах (наконечников стрел и т.п.) лабиринтам не менее 3 тыс. лет. По возрасту осушенной поверхности, где сооружены лабиринты, – 4–6 тыс. лет. По возможностям лабиринта, как инструмента (солнечные часы-календарь), – около 7 тыс. лет. Эта дата коррелирует с возрастом беломорских и онежских петроглифов, климатическим оптимумом голоцена (тёплый межледниковый период).

Беда всех «лабиринтологов» состоит в том, что никто из них не догадался провести радиоуглеродный анализ найденных в лабиринтах костных и иных остатков. А это помогло бы хотя бы в пределах известных разбросов данных установить примерный возраст каменных выкладок.

Подобные объекты

Итак, Новая Земля – крайняя точка ареала загадочных лабиринтов. Чуть южнее неё находится объект близ м. Нордкап на севере Норвегии (71010ʹ с. ш.). По структуре новоземельский объект относится к лабиринтам критского типа, являющимся наиболее древними среди ему подобных и известных со II тыс. до нашей эры. Это – классические каменные выкладки с 11 дорожками. Подобные самому хорошо сохранившемуся новоземельскому лабиринту каменные объекты есть на Соловецких островах, где их насчитывается как минимум пять. У некоторых из них дорожек больше (13 и 15). Аналогичная новоземельским объектам ориентировка рисунка наблюдается, например, у лабиринтов на двух беломорских островах – Красная Луда и Олёшин.

У хорошо сохранившегося арктического лабиринта центральная часть за время с момента его создания была видоизменена, а юго-западная часть разрушена, благодаря чему это выкладка превратилась в «путаницу». Возможно, что такое нарушение облика каменной выкладки произошло по естественным причинам. Из-за термокарстовых явлений, обычных в высоких широтах, когда в результате морозобойных трещин происходит нарушение целостности поверхности почвенного покрова, и из-за выветривания, когда мелкие фракции уносятся ветром, а крупные, например, камни из кладки сохраняются, но их положение изменяется. Возможно, нарушение целостности арктического объекта связано ещё и с последствием таяния снега, когда вода вымывает и сносит, подобно ветровому воздействию, более лёгкие частицы грунта.

Каменная выкладка на песчано-гравийной косе в районе Обманного Шара в ландшафте расположена так же, как и известный к сегодняшнему дню объект на берегу губы Чёрная, на открытом месте и вблизи моря. Объект же вблизи Нехватовых озёр тоже находится близ воды, но это уже пресные водоёмы в глубине суши.

Местонахождение подобных объектов в южной части архипелага вполне объяснимо, если принять точку зрения, что их сооружение – дело рук промышленников-зверобоев прошлого, в поисках новых районов промыслов или маршрутов в неизведанные ещё земли. Надёжные морские карты Арктики были единичны, да и те, которые составляли на основе немногочисленных путешествий и плаваний XV–XVI веков, напоминали «лубочные картинки» (Можно предположить, что, дойдя до современного о. Вайгач, попавшие сюда зверобои затем поднимались вдоль западного берега Новой Земли, где и нашли удобное и тихое место для стоянки в районе Обманного Шара. Тут же неподалёку и рыбные промыслы – устье реки Нехватовая и Нехватовы озёра, куда на нерест идёт голец, и оленьи пастбища на берегу (при случае можно добыть и мясо), и вода пресная в озёрах, гнездовья гусей.

В общем, место благодатное для устройства стоянки. То же самое можно сказать и о губе Чёрная. Среди них находились и носители культуры сооружения лабиринтов. В таких случаях каменные выкладки играли ещё одну важную роль – роль маркера.

Бытует и такое мнение, что лабиринты имеют значение в межевании земельных площадей, разграничении индивидуальных участков земли. Иначе говоря, они стоят на страже частной собственности. Но в высокой Арктике никаких границ не могло быть, тут же никогда не было постоянного населения.

Важно указать на положение хорошо сохранившегося лабиринта на Новой Земле относительно сторон света. Вход в него – «устье» ориентировано на запад, а вершина каменной выкладки – на восток. Тогда лабиринт является своеобразным компасом.

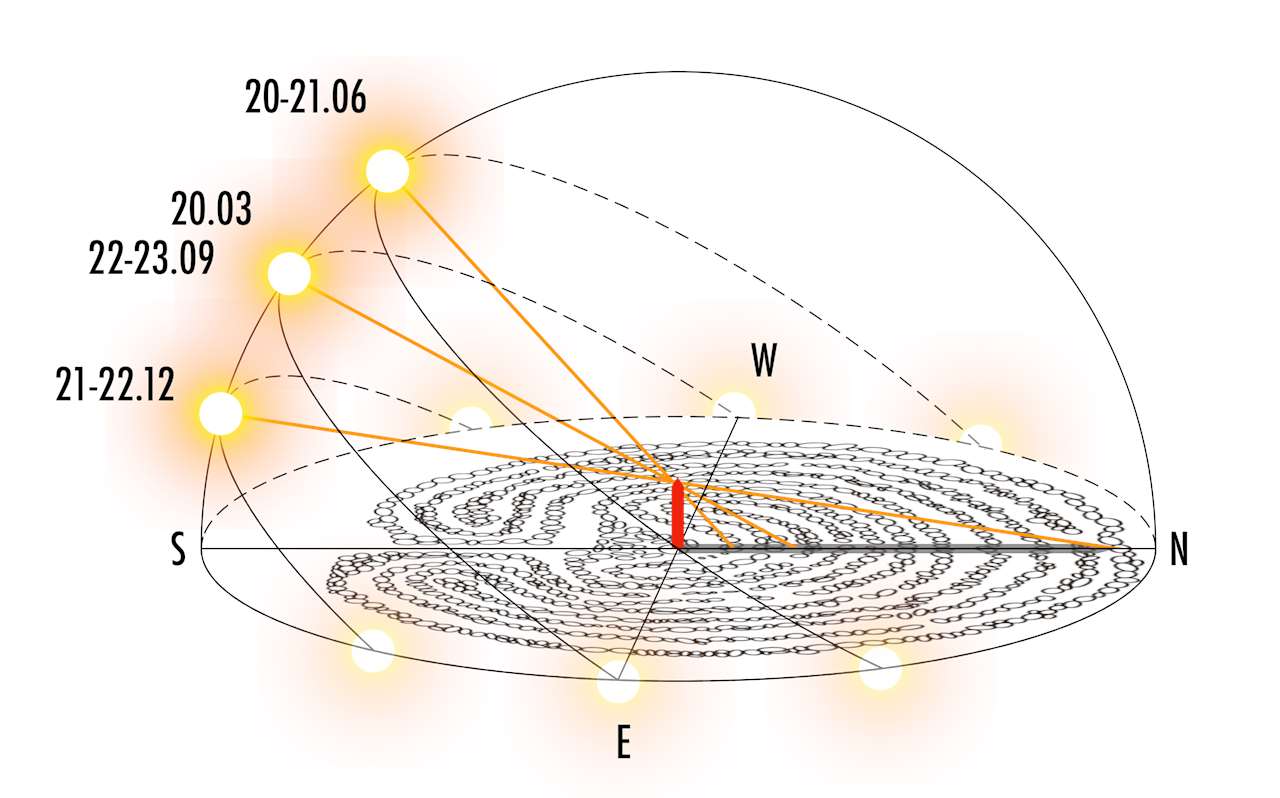

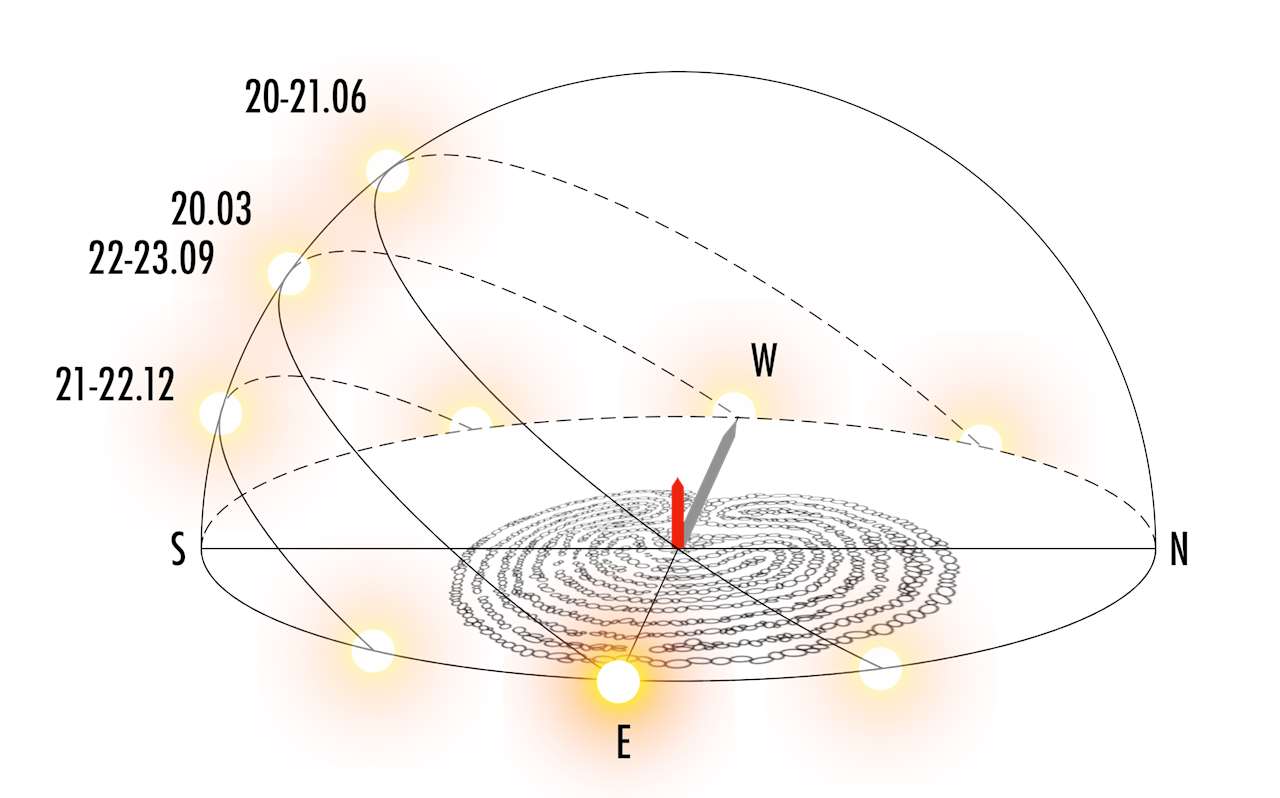

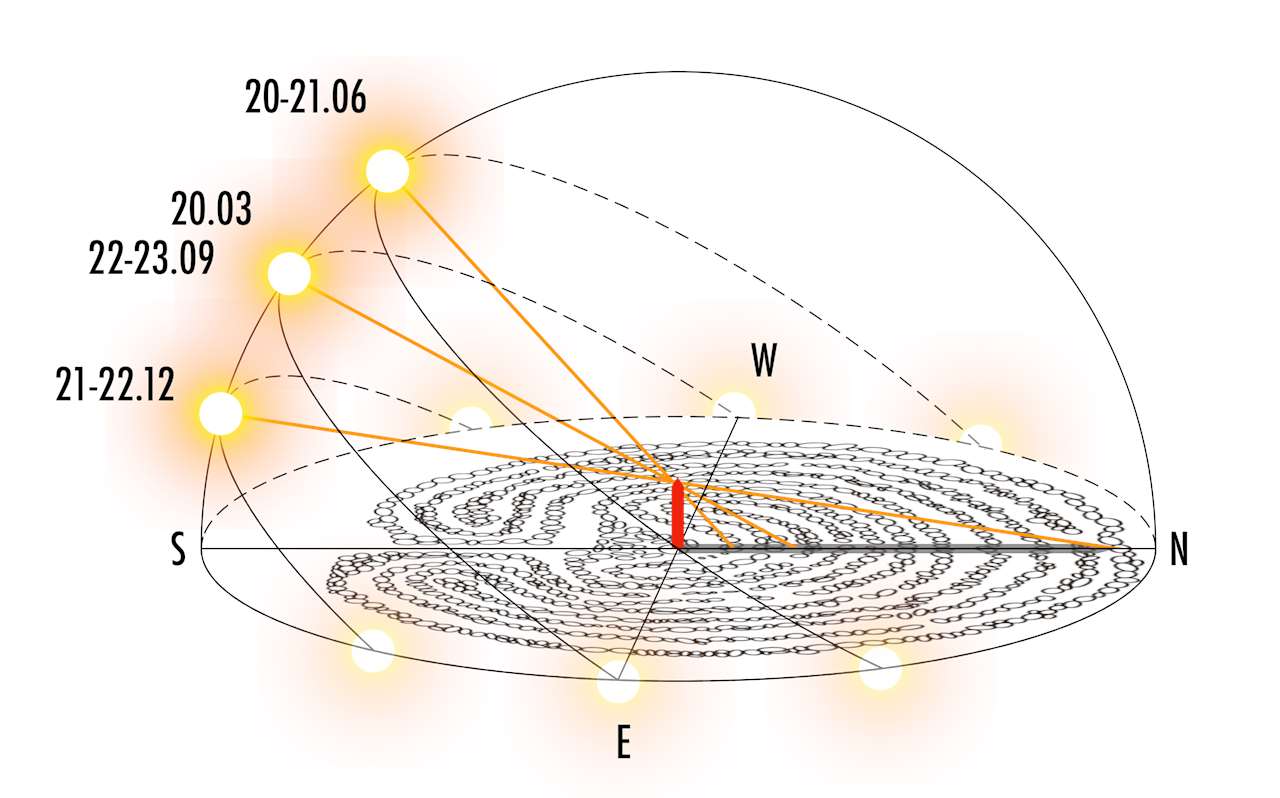

Авторы навигационной концепции информационного моделирования мира утверждают, что у этих объектов есть ещё одно предназначение: они могут быть использованы в качестве солнечных часов-календаря, известных с каменного века. Возвышающийся в центре лабиринта гномон отбрасывает тень на спиральный рисунок – циферблат, и она используется как стрелка. В разных типах солнечных часов-календарей роль гномона может выполнять камень, деревянный шест или человек. Исследования на берегах Белого моря показали, что количество инструментальных функций лабиринта зависит от того, как он ориентирован. Лабиринты, ось которых лежит на полуденной линии (географическом меридиане), можно использовать непрерывно весь год. От рассвета до заката тень движется по часовой стрелке, и дуги разного диаметра помогают определить различия в её длине и направлении. Самая короткая дневная тень ложится к северу и указывает полдень, справа (к западу) от полуденной линии тень находится в первую, слева (к востоку) – во вторую половину дня. В дни летнего солнцестояния (20–21 июня) солнце понимается над горизонтом на максимальную высоту, а конец полуденной тени ложится на ближайшую к центру дугу лабиринта

В летние месяцы длина полуденной тени изменяется незначительно и в дни равноденствий (20 марта и 22–23 сентября) едва достигает третьей дуги от центра. В остальное время длина полуденной тени изменяется быстро и к зимнему солнцестоянию (21–22 декабря) достигает внешней дуги лабиринта. Однако в приполярных широтах, где зимнее солнце поднимается невысоко, полуденная тень выходит далеко за черту лабиринта, и для наблюдений за ней может служить своеобразный экран – северное сложение или крупный камень (в роли «экрана» может выступать любой объект, в том числе сам наблюдатель).

На берегах Белого моря лабиринты, ориентированные по меридиану, сохранились в местах постоянного проживания человека (в селе Поной, в Керетском заливе и на островах Соловецкого архипелага). В местах сезонного промысла и на водных путях лабиринты ориентированы иначе и позволяют определять лишь границы сезона. Вход с северо-запада (Умбский лабиринт) совпадает с восходами солнца в мае и июле (границы сезона лова семги). Вход с востока или запада позволяет определять границы светлой половины года между днями равноденствий – начало весеннего и осеннего астрономических сезонов. При отклонении оси лабиринта от полуденной линии определение часов по его рисунку не удобно и, по-видимому, не нужно рыбакам, уходящим в море ранним утром.

Если осью лабиринта чётко фиксируется направление «Восток-Запад», то он предназначен для определения дней равноденствий (по направлению тени на восходе/заходе Солнца). Во всех случаях можно быть уверенными, что люди, которые использовали лабиринт (циферблат солнечного календаря или часов-календаря), владели технологией ориентирования по тени любого предмета (и по движению направленного луча). Во время полярного дня, а именно в этот период года, до архипелага Новая Земля могли добраться мореплаватели, нет захода и восхода, но короткая тень указывает в полдень и север – ежедневно (в солнечную погоду).

Что в итоге

Так или иначе, но эти каменные выкладки, как и другие (например, гурии и приметные кресты), являются доказательством многовековой истории освоения Новой Земли отважными поморами-промысловиками.

Это – целая система меток и знаков их пребывания на архипелаге. Увы, поскольку более нет никаких иных реальных признаков присутствия тут авторов лабиринтов, нам вряд ли удастся узнать, как часто бывали они сами или по их «наводке» другие сподвижники «первопроходцев», чем они тут занимались и сколько времени провели на берегах затерянной в Арктике суши.

Не менее интересен вопрос о возрасте беломорских лабиринтов и каменных выкладок на Русском Севере. Проблема пока до конца не решена, но, например, исследователь лабиринтов Марк Шахнович считает, что все эти объекты относятся к позднему времени и связаны с деятельностью поморов, примерно со второй половины II тысячелетия новой эры. В принципе, эта точка зрения вполне согласуется с отправной датой в истории освоения поморами –русскими арктического архипелага.

Несмотря на все представленные исторические факты, доводы и обоснования, высказываются предположения о возможности создания лабиринтов на архипелаге некими «новоземельскими аборигенами». Такие гипотезы основаны на якобы виденных ещё в XVII веке французским врачом Пьером-Мартином де Ламартиньером на Новой Земле «аборигенах».

Да и у самоедов в их устном творчестве существовали легенды о живших на Новой Земле неких «подземных жителях». Всё это было навеяно от присутствия на диких, безлюдных берегах арктической суши с её загадочными природными явлениями – полярной ночью, вызывающей особенно у «белых людей» нарушения психики. До 1870-х годов на арктическом архипелаге никто постоянно не жил. Но и те, и другие «гипотезы» о существовании на архипелаге пусть даже и малочисленной популяции «неких аборигенов», не более, чем фантазии.

Всё, о чём мы рассказали выше, не только знакомит читателя с уникальными находками на арктическом побережье, но и предлагает увидеть практический смысл в этих интересных объектах.

Вернуться в Содержание журнала