Домашнее голубеводство – любимое увлечение взрослых и детей на Урале 1930–1960-х годов прошлого века. Чем оно привлекательно? Какие породы голубей были популярны у любителей и настоящих фанатов своего дела?

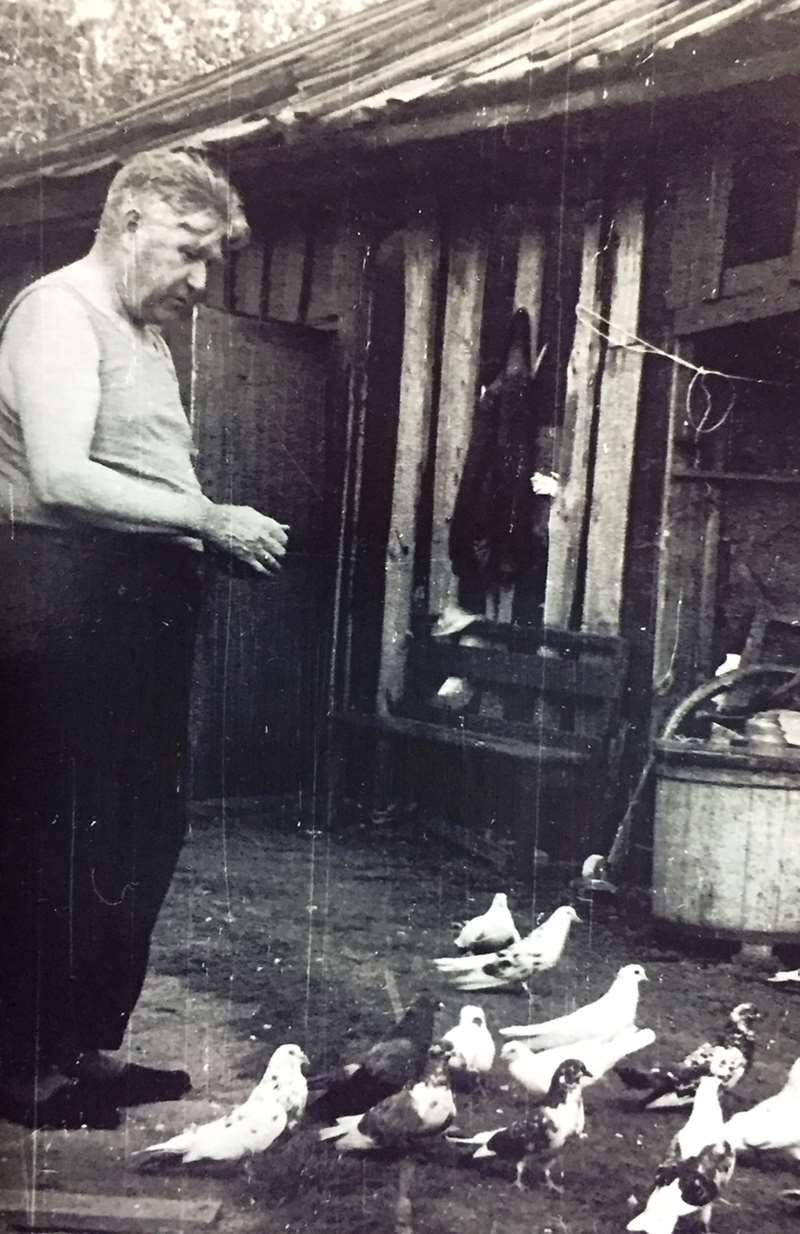

Голубеводство в нашей стране было повальным увлечением многих миллионов людей различных социальных групп и статусов. (фото 2) Сегодня, к сожалению, оно превратилось в раритетное занятие небольшого количества фанатов. Для поколения «Z» многообразный мир голубей сузился до рамок «дикие уличные» и «белые домашние». А ведь в мире существует около тысячи разнообразных голубиных пород.

Старинное название этого занятия или увлечения – ГОЛУБИНАЯ ОХОТА. Документально подтверждённая история отечественного голубеводства берёт своё начало с 1555 года. В XVI веке можно найти уже достаточное количество информации о формировании и разведении турманов (нем. голубь вертун) и чистых пород голубей в Ярославле, Ржеве, Владимире, Москве, Казани.

К началу XVIII века все российские породы чётко разделялись на четыре группы: чистые, турманы, декоративные и барабанщики. К тому времени группа чистых значительно усовершенствовалась, птиц стали подразделять на одиннадцать породных линий. Они получили широкое распространение во многих городах центральной России. В силу того, что стандарты на голубей в те годы отсутствовали, птица существенно варьировалась по величине, форме, окрасу и стилю полёта. У чистых наблюдалась пестрота не только в перьях головы, но и в наружных маховых, хвосте. Помимо сухой (щучьей) головы имелись особи с круглой и крутолобой головами. Свойственное чистым изящное сложение с низкой посадкой в отдельных регионах трансформировалось в короткое, широкое туловище и высокую стойку. Цвет глаз у птиц данной группы также имел очень широкий спектр: соломенные, сургучные, тёмные, скороглазые и даже разноглазые. До конца XIX века русское голубеводство имело исключительно гонную направленность – превыше всего в голубе ценились лётные качества (высота, продолжительность, красота полёта) и только потом внешний вид. Лишь с началом XX века, благодаря проведению выставок и конкурсов, голубеводы начинают увлекаться экстерьером отечественных пород, закрепляя его в стандартах. В этот же период времени в Россию из-за рубежа всё чаще ввозятся спортивные и декоративные породы голубей.

Голубиная охота Урала самым тесным и непосредственным образом связана с историей его освоения и развития. Она в точности повторяет все тенденции национального, общерусского голубеводства, правда со значительным временным лагом. Своих, местных пород домашних голубей на территории Древнего Урала не было. Да и откуда им было взяться у кочевых племён коми, ханты, манси и башкир. Появляться они стали с момента оседлости населения, развития промышленного производства, возникновения городов, т.е., примерно, со второй половины XVIII века. Как мы ранее убедились, экспансия приходила из центральных районов России на Средний и Северный Урал, и из центральных и южных районов – на Южный Урал. Ехали на новые уральские заводы мастера-металлурги Тулы, Липецка, Курска, Чистополя, казаки и служилый люд. Везли с собой семьи, скарб и, конечно, голубей.

Распространение голубиной охоты началось с Пермского края, далее были Северный и Средний Урал. Намного позже, примерно на столетие, был заселён домашними голубями Южный Урал. Это можно отследить по датам образования рабочих посёлков и городов. Временной разрыв и различные территории – доноры людских ресурсов оказали существенное влияние на породные группы, которые стали наиболее популярными у голубеводов различных уральских регионов. Так, на Северном и Среднем Урале исторически разводят высоколётную птицу. Позднее, по времени, увлечение экстерьером и «заморскими» породами способствовало развитию на Южном Урале декоративного и спортивного голубеводства. Эти отличительные особенности голубиной охоты уральских регионов сохраняются и по настоящее время.

Значительную роль в становлении домашнего голубеводства Пермского края сыграли белые вольские высоколётные голуби с цветной гривкой, положившие начало знаменитым пермским гривунам (высоколётные). Дальнейшее распространение породы шло на Северный и Средний Урал, вместе с сарапульскими, воткинскими, дубовскими, чистопольскими и другими разновидностями высоколётных. Дон, Кубань, Верхняя и Средняя Волга – территории, где с XVI–XVIII веков зарождались и совершенствовались статные породы голубей. В начале XIX века статные голуби завоевали популярность и на Южном Урале, в ряде городов Сибири. В те времена их вполне обоснованно можно было отнести и к гонным породам, так как большинство из них обладало отличными лётными качествами, не уступающими высоколётным голубям. И только повальное увлечение экстерьером свело на НЕТ красивый и продолжительный лёт почти всех представителей этих пород.

Благодаря инициативе известного голубевода-любителя Геннадия Ивановича Кузьмина обзор голубиной охоты Екатеринбурга (Свердловска), а значит и всего Среднего и Северного Урала, можно достаточно предметно отследить с 1910 года. Кузьминым Г.И. были собраны и записаны, а Старковым Игорем Георгиевичем изданы воспоминания старейших голубеводов города о голубиной охоте тех лет. Какими голубями увлекался Екатеринбург начала XX века?

В то время в небе Среднего Урала мы могли увидеть черногривых-чернохвостых, «немцев», «казанских ленточных», сарапульских, воткинских, пермских гривастых. По легенде, «немцев» привез приказчик – немец, который служил в управлении Верх-Нейвинского завода. Были они черноголовыми и чернохвостыми, хохлатыми и космоногими. И «немцы», и черногривые-чернохвостые «летали высоко, но не более трёх часов». Сегодня не то что про лёт, а и о самих этих породах говорить приходится в прошедшем времени.

Нередкими были очень эффектные голуби небольшого размера (до 25 см от груди до конца хвоста), с круглой головой, широким лбом, выразительными тёмными глазами, коротким светлым клювом. Цветное пятно на темени, диаметром 10 мм, на задней части шеи (грива), цветной хвост с белой лентой. Шапочка, грива и хвост были, в основном, красного цвета, но сторожилы ещё помнили птиц и с жёлтым оперением. Как их только не называли: турманы крансогривые ленточные, демидовские, казанские ленточные, невьянские турманы, кепистые. В наши дни небольшая группа голубеводов-любителей пытается реанимировать популяцию уральских гривасто-ленточных (демидовских). Несмотря на определённые успехи, процесс идёт долго и сложно ввиду отсутствия качественного рабочего племенного материала. Старинная и красивейшая порода находится на грани исчезновения.

У многих голубеводов тех лет популярными были сарапульские гривастые, чистопольские белые, пермские сплошные и гривуны, дубовские, воткинские. Причём, сарапульские голуби, в большинстве своём, были с вёртом (серия кувырков голубя в полёте, с потерей высоты). Все разновидности перечисленных высоколётных имели простой внешний вид, разнообразную масть и исключительные лётные качества. Завозили их в Свердловск отдельные местные голубеводы, как правило, в небольших количествах. Голубей брали, так сказать, от первоисточника – с их исторической родины. Причём, покупали птицу только от известных голубеводов, которые уже имели «имя» у себя на родине. Часть потомства расходилась потом по друзьям, соседям и т.д. К примеру, Игорь Георгиевич Старков завёз пермских гривастых от председателя Пермского клуба Шейдина. Как он сам потом подсчитал, за годы занятия голубиной охотой им было выведено более тысячи птенцов.

С 1927 года в Свердловске впервые появляются николаевские, а затем и одесские высоколётные. Птица, её своеобразный лёт очень понравились уральским голубеводам. Николаевских стали разводить, на них появился спрос. Но, что гораздо хуже, николаевскую птицу стали смешивать с другими породами. Это не прибавило лётных качеств ни той, ни другой сторонам.

Как уже было сказано выше, на Среднем Урале не было спроса на декоративную птицу. Поэтому, лишь у единичных голубеводов можно было встретить уральских монахов или других представителей «декорации». Гораздо позже, в 70–80-х годах, в областном клубе голубеводов даже пытались решить эту проблему «силовым» методом. Членов клуба обязывали завести хотя бы пару декоративных голубей для демонстрации на выставках. Но «насильственная» традиция очень долго не приживалась.

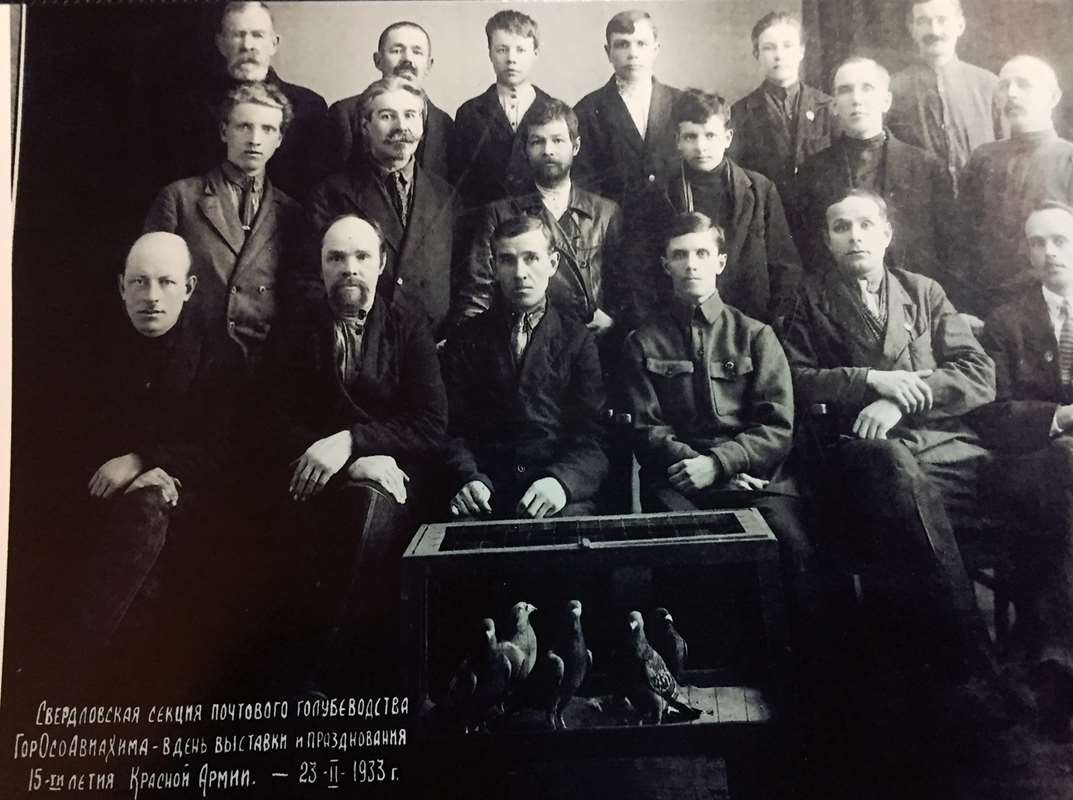

Примерно с 1930-х годов в городе действовала секция почтового голубеводства при ГорОсоАвиаХиме (Городское Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). Вот только громких результатов по Свердловскому почтовому, или как сейчас говорят «спортивному» голубеводству, мы не слышали. Зато можно найти много историй, когда городские голубеводы имели по две голубятни: в одной содержались почтовые голуби, а в другой – высоколётная птица.

Весь секрет состоял в том, что упомянутый выше ОсоАвиаХим на почтовых голубей выделял зерно. Таким нехитрым способом некоторые голубеводы-любители решали проблему содержания своей голубиной стаи. После Великой Отечественной войны почтовое голубеводство в Свердловске пришло, фактически, в упадок. Отсутствует оно и по сегодняшний день – спортивную птицу держат единицы, тренировками занимается ещё меньшее количество, соревнования не проводятся. Конечно же, основным увлечением огромного большинства голубеводов-любителей Среднего Урала была, да и остаётся сейчас, высоколётная птица. Как уже было отмечено, основу уральских голубей составляли птицы из центральной части России. Но с годами начинают формироваться и свои местные породные линии. Пожалуй, к одной из первых узнаваемых породных линий (аборигенных) можно отнести голубей Борисова и Гущина.

Борисов – кустарь-гранильщик, жил на углу улиц Лермонтова и Якова Свердлова. Разводил рябых, чалых, бусозобых и других, с высокими лётными качествами. Летали сильно, стороной или, как говорят на Урале, в россыпь. Борисовские рябки (голуби с оперением от двух цветов и более в неопределённом порядке) были очень популярны далеко за пределами города. По тем временам они стоили больших денег. Не каждый голубевод мог позволить себе их приобрести. Гущин Николай жил по ул. Мамина-Сибиряка 148. Разводил николаевских разных мастей, сарапульских и воткинских галок (чёрные сплошные), черных обрезных, сизых сплошных. Голуби также были очень высоких лётных качеств. Как мы с вами смогли убедиться на конкретных примерах – ни расцветка оперения, ни принадлежность к той или иной породной линии не имели существенного влияния на формирование голубиной стаи. Только исключительно лётные качества голубя давали ему шанс на дальнейшее племенное разведение.

Голуби, ввозимые из центральной России или выводимые именитыми местными голубеводами, имели по тем временам достаточно высокую стоимость. Да и приобрести их, порою, было фактически невозможно. Поэтому, большинство уральских голубеводов, получив каким-то образом ограниченное количество отменного племенного материала (зачастую, это был один голубь или всего одна пара голубей), дальше формировали свои стаи по принципу породной линии. В потомстве оставлялись только лучшие летуны. Конечно, у каждого заводчика были и свои приоритеты по экстерьеру птицы. И, при выборе пар на дальнейшее разведение, они отдавали предпочтение именно тем особям, которые соответствовали их критериям. У кого-то это получалось лучше, и птица становилась узнаваемой, а кто-то так и оставался на уровне разведения среднестатистических «рябков». Конечно, не следует забывать и об определённой моде, которая формировалась на тот или иной тип голубей.

Так появились линии чубарых голубей братьев Колосовых, сизые кругликовские, сизозобые лучининские, чернозобые хохлатые пуздринские, черноголовые купцовские и ряд других. Эти породные линии, а соответственно и фамилии их заводчиков, были уже достаточно на слуху у любителей высоколётных не только Уральского региона, но и далеко за его пределами. Наличие таких голубей в своём питомнике вызывало чувство гордости у голубевода и неподдельную зависть окружающих. Со временем чаще стали проводиться выставки голубей, всё более совершенствовалось и само голубеводство.

Возникла потребность в идентификации голубей уральской породы. Требования времени привели к формированию и созданию породы «свердловские высоколётные». За основу, для написания стандарта, была взята линия голубей Николая Петровича Лучинина. Хотя свердловские высоколётные – это, конечно, собирательный образ. В реальном формировании данной породы принимали участие различные породные линии многих екатеринбургских (свердловских) голубеводов. Примерно таким же путём шло развитие другой известной уральской породы голубей – свердловских черноголовых (купцовских). С той лишь разницей, что времени на формирование этой породы было затрачено значительно меньше.

Подводя итог всем имеющимся в нашем распоряжении историческим фактам и событиям, можно сделать вполне определённые выводы. Корнем, первоисточником для формирования высоколётной птицы Среднего и Северного Урала послужили различные породные линии чистых голубей центральной части России. А основой для домашнего голубеводства Южного Урала стали завезённые с Дона, Кубани, верховий Волги породы статных голубей. В дальнейшем, потомство и тех, и других отбиралось, закреплялось и совершенствовалось по определённым лётным и экстерьерным признакам, трансформируясь уже в новые самостоятельные породы.

В результате целенаправленных действий, упорной и кропотливой селекционной работы наших предшественников современный уральский регион может по праву гордиться местными породами голубей. Свердловские, пермские и шадринские высоколётные, черноголовые-купцовские, демидовские, уральские монахи, троицкие и магнитогорские статные, челябинские декоративные, чебаркульские бойные. Голуби этих пород известны и любимы далеко за пределами Урала.

Задача современных голубеводов – поддерживать, развивать и совершенствовать лучшие качества уральской птицы, чтобы она и дальше радовала своих поклонников экстерьером и феноменальными лётными способностями.