Окрестности озера Аракуль в Каслинском районе Челябинской области ещё несколько веков назад были известны своей красотой – величественностью гор, загадочными «чашами» и каменными валунами причудливых форм на вершинах Шиханов.

В переводе с тюркского Аракуль – «промежуточное озеро», то есть находящееся ровно посередине между двумя хребтами Тёплых и Вишнёвых гор, представляющих Европу и Азию. АР – земля, РА – солнце, КУЛЬ – озеро. «Там, где Земля встречает Солнце и отражается в озере» – можно истолковать название озера и так. Возможно, здесь могущественный оракул – древний жрец от имени высших сил оглашал прорицания с вершины горы.

Стоянки гамаюнской культуры

Примерно в двух километрах в юго-восточном направлении расположены два озера – Большой и Малый Каган. В переводе с тюркского каган – это высший титул главы государства – Великий Хан (хан ханов).

Самую древнюю из стоянок в районе озера Аракуль археологи относят к гамаюнской культуре, существовавшей примерно в одно время с иткульской или предшествующей ей, и относят к XIII веку до нашей эры. Само озеро тектонического происхождения, расположено на горной возвышенности в нескольких километрах от водораздела на отметке 296 м над уровнем Балтийского моря, береговая линия имеет протяженность около девяти километров. Средняя глубина озера пять метров, местами до двенадцати.

Каменные чаши

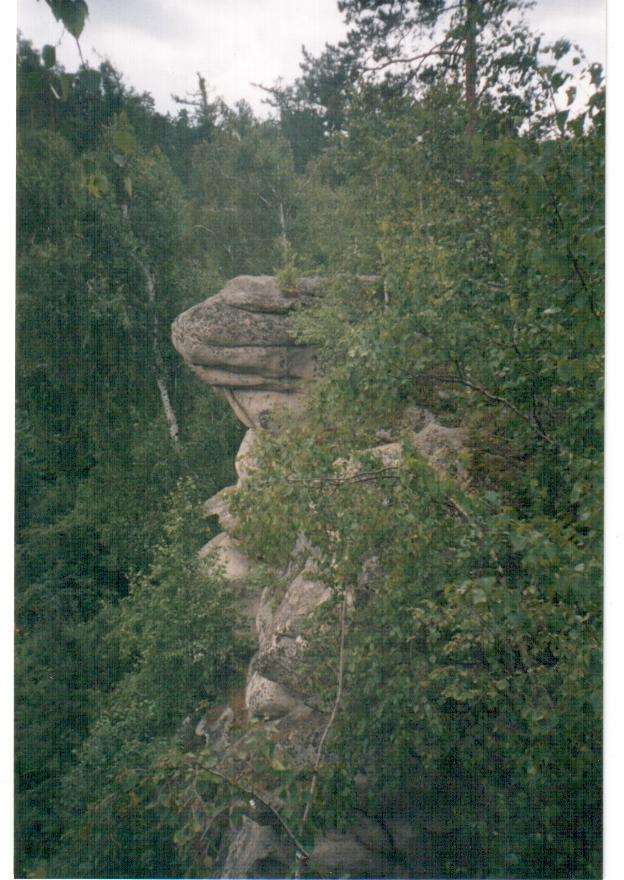

С западной стороны озера возвышаются скалистые горы – Шиханы, что в переводе с тюркского означает открытое место. Шиханами на Урале называют каменистые утесы на вершинах гор. Различают Малый, Средний и Большой Шиханы. Высота Большого Шихана 262 метра над уровнем озера и 563 метров над уровнем моря. На вершинах множество каменных «чаш», как бы выдолбленных в скалах, от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров.

На дне некоторых из них археологами обнаружены большие слои золы, а также был найден кусочек глины, сожженный до керамзита, что указывает на высокие температуры и неоднократность разведения огня.

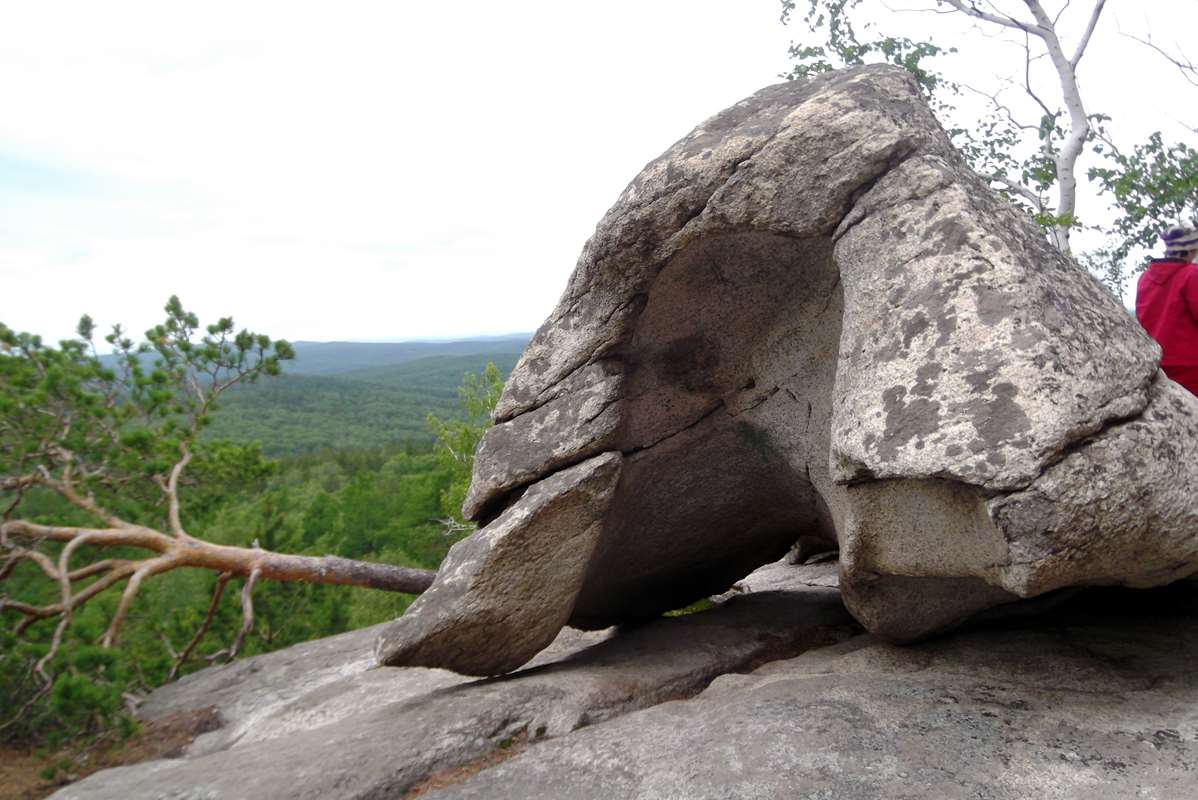

Сами скалы очень похожи на остатки крепостной стены, сложенной из плотно подогнанных обработанных блоков, очень похожих на детские пазлы. Отдельные фрагменты принимают причудливые формы: то ящерицы, то черепахи, то сокола, то лица старца.

Особенности места – перевал, хороший обзор, позволяют предположить, что Шиханы могли быть сторожевыми пунктами, с постоянно действующими наблюдателями, передающие сигналы на большие расстояния.

Золотоносная река

С западной стороны в озеро впадает речка Ольховка, с чистой прозрачной родниковой водой. Воду из речки можно смело пить сырой, зачерпывая ладошками. Вода на вкус сладкая, почти без примеси солей, такая же, как и в озере. Аракульская вода мягкая, сладкая, по составу близка к дождевой (дистиллированной) воде. В восточном направлении из озера вытекает речка Аракулька. По берегам обеих рек в прошлом было намыто изрядное количество золота. Окрестности Аракуля славились этим промыслом, неся людям и счастье, и горе.

Археологические находки

Коренные племена этих мест угры – кочевники, а также рыболовы и охотники – селились по берегам озер. Несколько таких стоянок было обнаружено по берегам озера Аракуль. Две из них археологи отнесли к эпохе неолита около 3 тысяч лет до нашей эры. На стоянках были обнаружены каменные ножи, нуклеусы – каменные пластинки, кремневые наконечники. Еще на трех-четырех стоянках вдоль береговой линии найдены остатки керамики, как неорнаментированные, так и орнаментированные. Орнамент штамповый или шнуровой, довольно разный – это указывает на совмещение культур, то есть в разное время здесь останавливались разные племена. Каждое племя имело свой рисунок, свой орнамент: одни тяготели к лесу, другие к степи. Рисунок являлся оберегом племени, и, как правило, кочевники керамикой не обменивались.

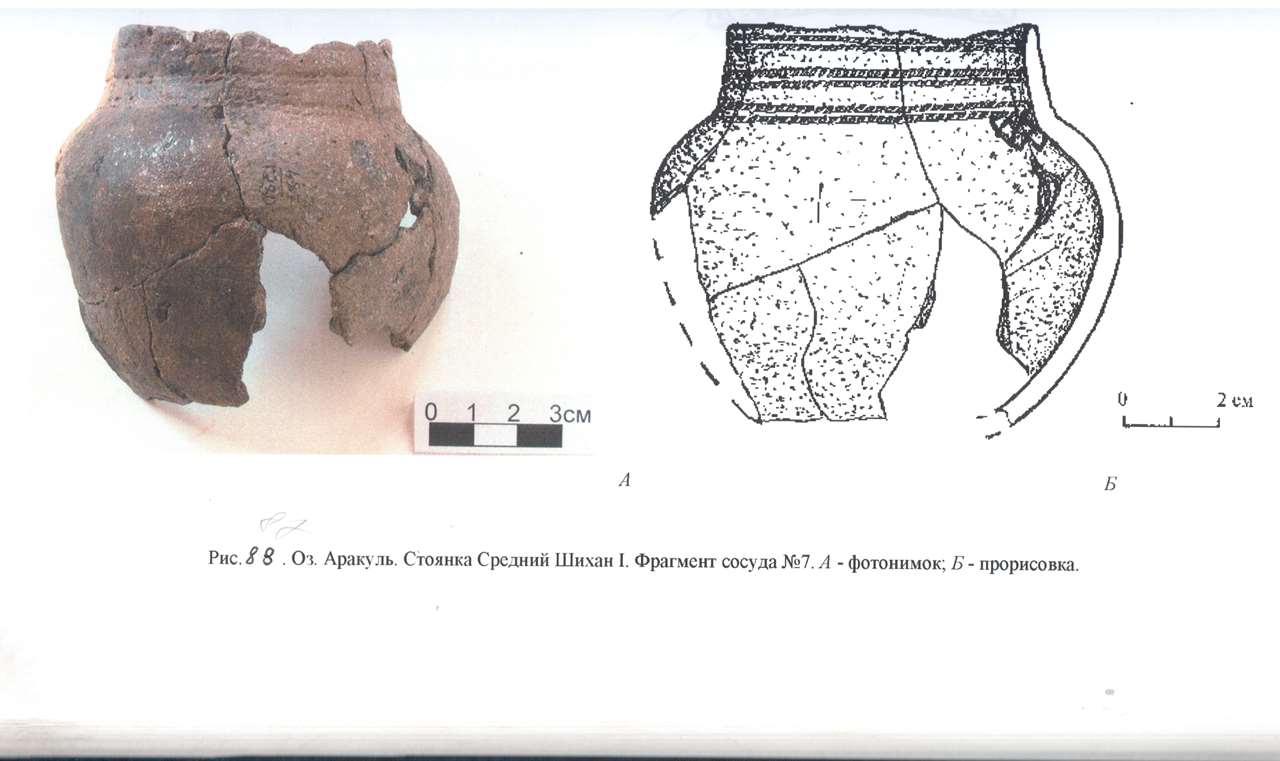

Археологической экспедицией 2005 года было найдено 26 керамических круглодонных сосудов с наличием толстого слоя нагара. Я обратила внимание на то, что нагар на сосудах присутствовал как с наружной, так и с внутренней стороны. Этот факт позволяет сделать предположение, что использовались сосуды: горшочки, банки, чаши, видимо, для сакральных действий – возжигания огня, жертвоприношений (на это указывает наличие нагара внутри сосудов). Также были обнаружены медные наконечники для стрел иткульской культуры.

Солнечная символика

В районе всех Шиханов на сегодняшний день найдено девять древних стоянок. По свидетельству руководителя экспедиции 2005 года, сотрудника археологического научного центра России Тидеман Елены Валерьевны, на вершинах гор, в раскопах обнаружены также кусочки керамики, косточки птиц, пепел мелких животных. В районе Малого Шихана найдены два фрагмента шлифованного каменного диска, изготовленного из гнейса белого цвета с отверстием в центре. Это рукотворное изделие округлой формы диаметром 2,5 см. На диске солярная – солнечная символика.

Археологи именуют такие каменные или керамические диски пряслицами. И отмечают, что подобные диски с солярной символикой очень характерны для святилищ на вершинах гор. Возможно, этот предмет является атрибутом культа солнцепоклонников.

Древняя живопись

Очень интересен тот факт, что именно в этом месте – высоко в горах, найден шлак, что может быть основанием печи. А вот предметов повседневного быта, жилищ обнаружено не было – лишь остатки небольшой деревянной конструкции, впоследствии сгоревшей. Была ли эта конструкция кумирней или сторожевым пунктом, остаётся загадкой. В четырёх метрах над землёй, на отвесной скале среднего шихана имеются древние рисунки, выполненные светло-красной краской. По оценке археологов, эта писанка относится к эпохе неолита. Писанка представляет собой остатки решетчатого знака размерами 16х35 см.

Справа от него изображение человечка размером 15х35 см, с поднятыми вверх руками, согнутыми в локтях, и ногами, согнутыми в коленях и сходящимися в ромб. Стоит только догадываться, что зашифровано в этом послании из глубины тысячелетий. Предупреждает ли оно об опасности и несет запрет или наоборот, разрешает и призывает к определённым действиям.

Аракульский менгир

На восточном склоне у подножия Среднего Шихана археологами был обнаружен менгир высотой около одного метра. Менгир всегда являлся маркёром границы миров. Какую именно границу маркирует Аракульский менгир, археологам разгадать не удалось.

Все эти находки дают возможность предложить, что Аракульские Шиханы являлись в разное время для многочисленных племен местом Святилища, где в «чашах» возжигался Святой Огонь, справляли свои обряды солнце и огнепоклонники. Памятником древних цивилизаций выступают загадочные скалы Аракульских Шиханов. Из века в век, на протяжении тысячелетий, шли посвященные к сакральным «чашам» на вершинах гор.

Эти «чаши» различной глубины и диаметра до сих пор вызывают споры среди очевидцев и ученых. В приватной беседе сотрудника археологического научного центра, геолога В.Ю. Никольского с доктором геолого-минералогических наук Е.А. Белгородским последним было высказано категорическое мнение о том, что блюдцеобразные образования – «чаши» не могут быть естественными. Существуют версии, что каждая чаша имела свое название и свое предназначение. Существует версия, что чаши являлись основанием древних металлургических печей.

Ладонь исполина

В скалах Аракульских Шиханов, как иллюстрации к сказу Бажова «Богатырева рукавица», застыли в причудливых формах природные скульптуры старика и птицы. Есть здесь и башня замка, и ладонь исполина, и сокол с черепахой, и скала курица, и ящеры, и верблюжья голова. Парком природных скульптур и многочисленных жертвенников выступают скалы на вершине горы. В древности, в саамской культуре, такие каменные скульптуры называли сейдами, считалось, что в этих камнях живут духи – лесные, водные или духи предков, которым молились для удачи в делах.

Чем выше в горы, тем больше оторванности от мира, от материальных забот. Неслучайно святые старцы уходили для молитв в горы, строили там свои скиты и пустыни. Посвященные люди знали, что горы – это место не столько покорения, а духовного преображения, где сакральные энергии могут трансформироваться и накапливаться.

Жила горного хрусталя

В районе озера Аракуль была найдена жила горного хрусталя. Кристаллы длиной более карандаша, очень правильной шестигранной формы и прозрачные, как вода. В архаичные времена считалось, что такие породы залегают в особых местах и являются священными кристаллами, способными передавать информацию. Аракульские Шиханы ждут своих исследователей, а знание истории этого места поможет с уважением относиться к святыням древности. Озеро Аракуль стало одним из центров туристического паломничества не только для южноуральцев.

Уникальный природный комплекс стал своеобразной визитной карточкой Южного Урала, формируется туристический кластер вокруг горного озера, богатого рыбой и раками. Но на протяжении последних лет наблюдается катастрофическое снижение уровня воды в озере. Вода отошла от берегов более чем на пятьдесят метров.

Обмеление связано с водозабором для нужд посёлка Вишневогорск. Очень хотелось бы верить, что последствия увеличения интереса к уникальному природному комплексу в статусе памятника природы не нанесут ему непоправимый вред.

Вернуться в Содержание номера