Племянник «шоколадного короля России»

Его дядя Жорж был «поставщиком двора Его Императорского Величества». Он производил самый вкусный шоколад в дореволюционной России. Племяннику «короля сластен», инженеру-лесоводу по профессии, Петру Сергеевичу трижды пришлось защищать Отечество, вкусив горечь поражений и радость трудовых и боевых побед.

После Великой Отечественной войны ленинградец П.С. Борман «пустил корни» на уральской земле, работая в должности старшего преподавателя кафедры физической географии (картографии) географического факультета УрГУ имени Горького (ныне УрФУ), где он был руководителем геодезических практик и начальником Висимской экспедиции.

За годы своей военной службы он был награжден Знаком отличия ордена Святого Георгия, орденом Св. Станислава 3-й степени (1917), медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За победу над Германией» и орденом Красного Знамени (1948).

Наследие рода

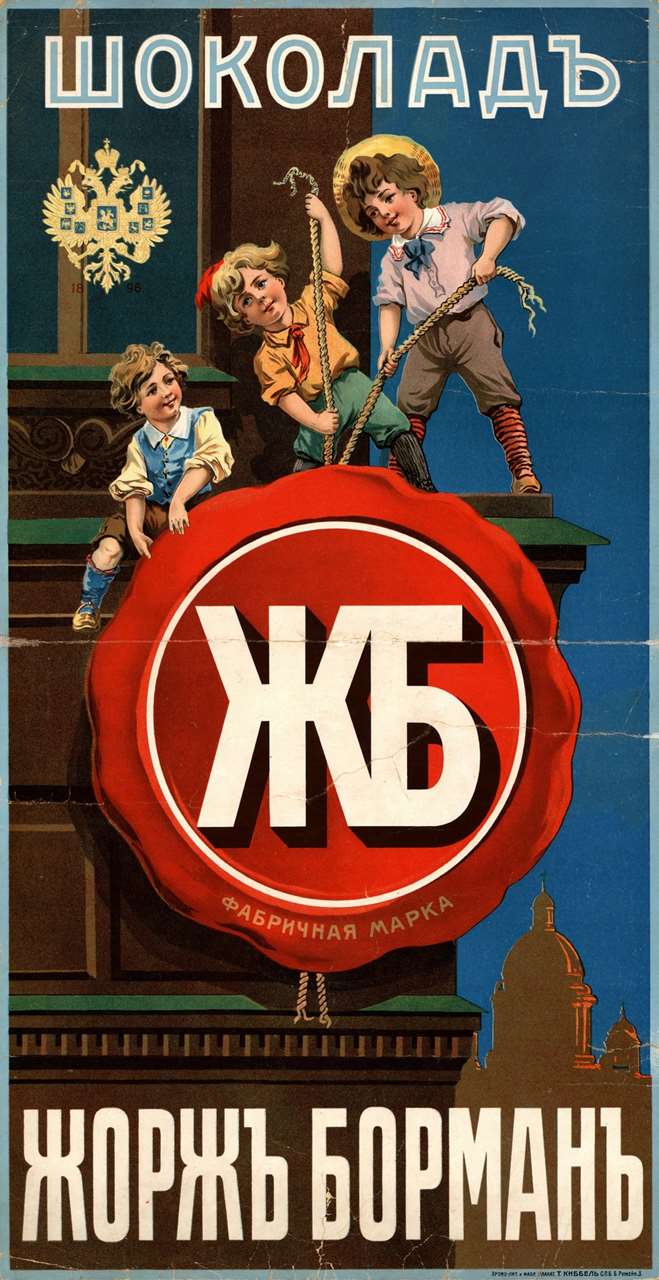

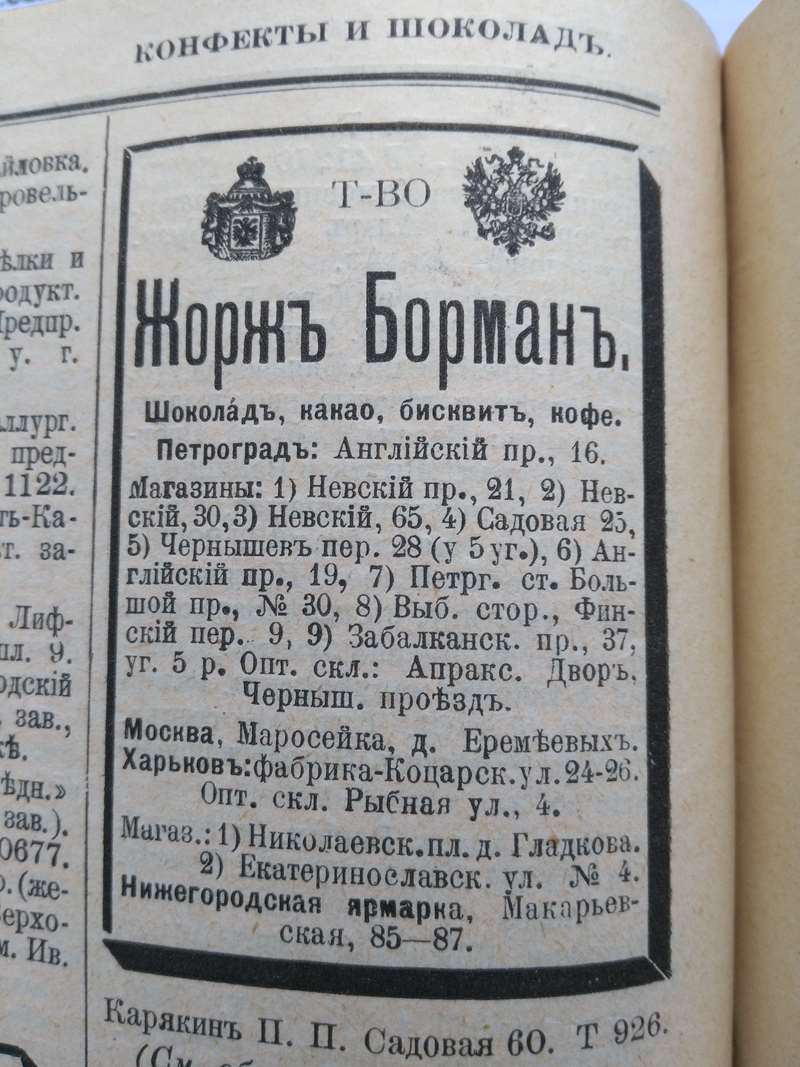

Надо отметить, что предки Петра Сергеевича Бормана оставили заметный след в истории нашей страны. Род Борманов в Петербурге ведет свое начало от немецкого купца-предпринимателя Николая Александровича Бормана из города Бауск Курляндской губернии. В 1850-е – начале 60-х годов он занимался изготовлением лекарств для аптек и частных лиц в так называемом «лютеранском квартале». От двух браков у Николая Александровича было 6 сыновей, один из которых, Григорий (Егор) Николаевич (известный всей Российской империи как Жорж Борман (1862-1918)), стал впоследствии «шоколадным королем» России, владевшим сетью кондитерских магазинов во многих городах Российской империи.

Герой нашего повествования родился 12 июня 1897 года в Бессарабской губернии в семье полкового врача 56-го Житомирского пехотного полка Сергея Николаевича Бормана (1869-1939), впоследствии ставшего врачом – ординатором больницы Императорского клинического института Великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге.

Мать Петра Сергеевича Бормана – Вера Дмитриевна (1874-1949) – происходила из потомственной дворянской семьи Тырковых, известной с XVI века. Родные братья матери П.С. Бормана – Владимир и Николай Тырковы – были кадровыми офицерами Императорского флота, участниками русско-японской и Первой мировой войны. Владимир Дмитриевич Тырков – контр-адмирал, командир линкора «Император Павел». Николай Дмитриевич – капитан 1 ранга, командир крейсера «Адмирал Макаров», был комендантом Кронштадтской крепости.

Первая мировая

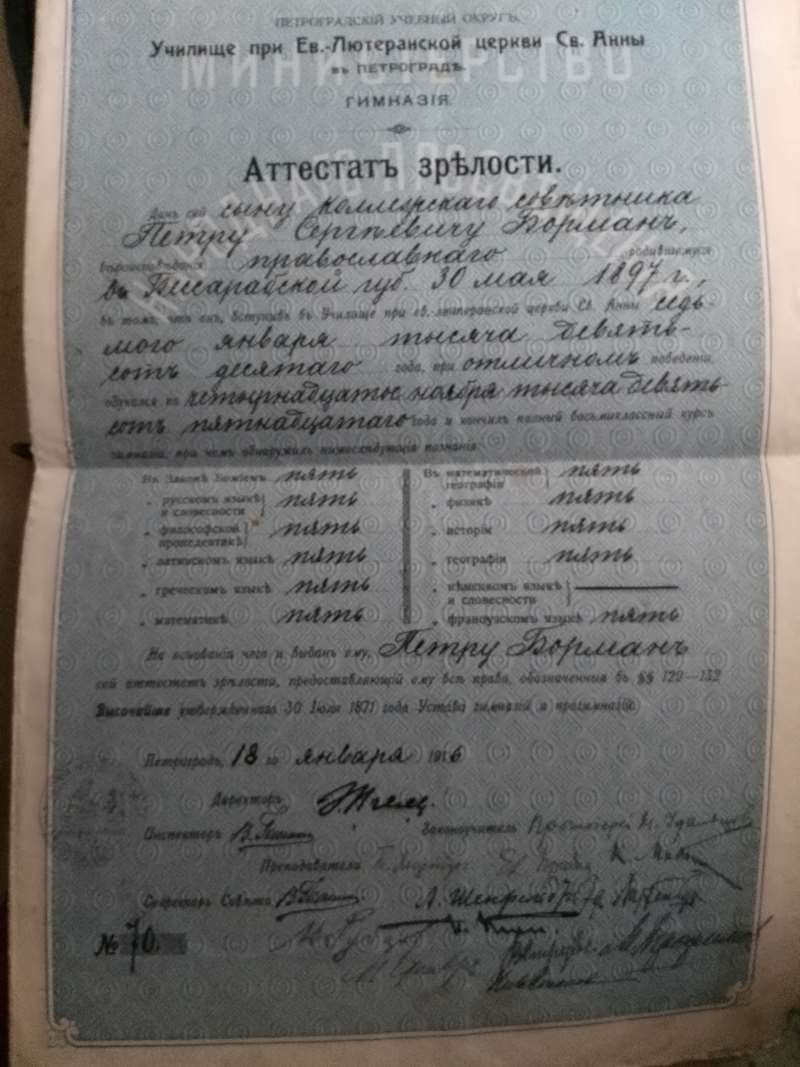

В 1915 году Петр Борман с отличием закончил училище (гимназию) при Евангелистско-Лютеранской церкви Святой Анны («Аннешуле») в Петрограде. После этого он поступает в Михайловское артиллерийское училище. В конце 1916 года закончил ускоренный курс обучения, был произведен в прапорщики артиллерии и направлен в 36-ю артбригаду 36-й пехотной дивизии, 13-го армейского корпуса 5-й армии на Северный фронт.

В Российском государственном военно-историческом архиве (г. Москва) нами были найдены неизвестные ранее документы об участии П.С. Бормана в Первой мировой войне в составе Российской императорской армии. С января 1917 года П.С. Борман принимал участие в боевых действиях под Двинском (Даугавпилс) и Ригой младшим офицером последовательно 2, 5, 6 батарей 36-й артбригады.

После февральской революции прапорщик Борман был избран председателем солдатского комитета 6-й батареи. С лета 1917-го и до демобилизации состоял в должности начальника разведки 6-й батареи 36-й артбригады. Вскоре он был произведен в подпоручики, награжден орденом Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом и Знаком отличия ордена Святого Георгия Победоносца – солдатским Георгиевским крестом (бесстепенным).

С приходом новой власти подпоручик Борман был демобилизован, вернулся в Петроград и в этом же году поступил в Петроградский лесной институт, начал учебу, но учебное заведение закрылось из-за гражданской войны и он устроился на работу лесорубом (младшим десятником) Октябрьского Железнодорожного комитета (железкома), который находится на станции Любань Николаевской железной дороги.

Гражданская

В марте 1919 года Петр Сергеевич вступил добровольцем в Красную Армию (сделав в то время осознанный выбор, как он впоследствии рассказывал сыну) и был назначен командиром взвода 8-й роты 1-го стрелкового полка Петроградской отдельной бригады, участвовал в боях с Юденичем, наступавшим на Петроград под Пулковом, в должности помощника командира батареи.

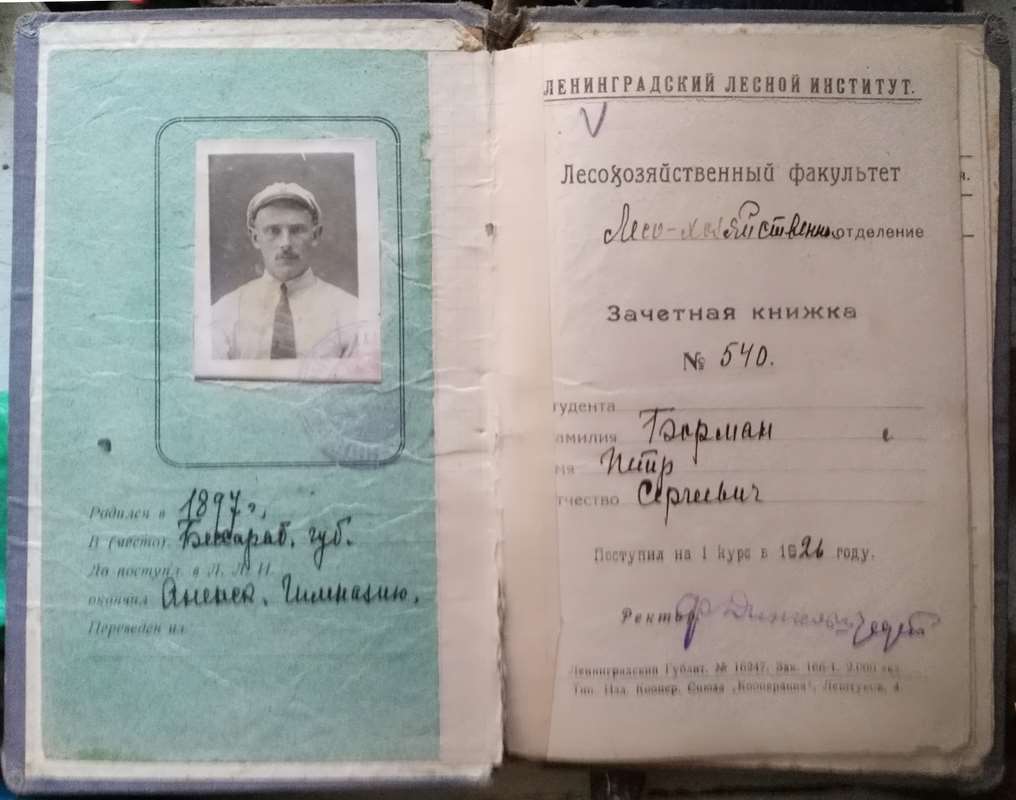

Затем П.С. Борман служил в Красной Армии на должности начальника артшколы переподготовки среднего комсостава. В апреле 1921 г. был демобилизован и продолжил обучение в Лесном институте, но, испытывая материальные трудности, через некоторое время оставил учебу и устроился на работу техником-съемщиком лесоустроительной партии в Тихвинском районе Ленинградской области. В 1926 г. он вновь восстанавливается на лесохозяйственном факультете Ленинградского лесного института, реорганизованного впоследствии в Лесотехническую академию (ЛТА), которую окончил спустя четыре года.

Мирные годы

После распределения он работает инженер-лесоводом, а затем и заведующим строительством Ругозерского леспромхоза Гостреста «Кареллес» АКССР (Карелия). Через год его переводят работать инженером Управления Западносибирской лесоинженерной экспедиции Ленинградской лесотехнической академии.

Необходимо отметить, что Петр Сергеевич Борман был «пионером» проведения аэрофотосъемки при составлении карт лесов и рельефов и использовании авиации при осуществлении таксационных работ. Он участвовал в составлении карт лесов на основании дешифровки аэросъемок лесных массивов Управления «Кузбассуголь», а также в составлении для треста «ЗапсибЛестяж» карт кедровых древостоев Горной Шории. В этот период Петр Сергеевич начинает работу над кандидатской диссертацией по теме аэрофототаксации лесных массивов.

Черная полоса

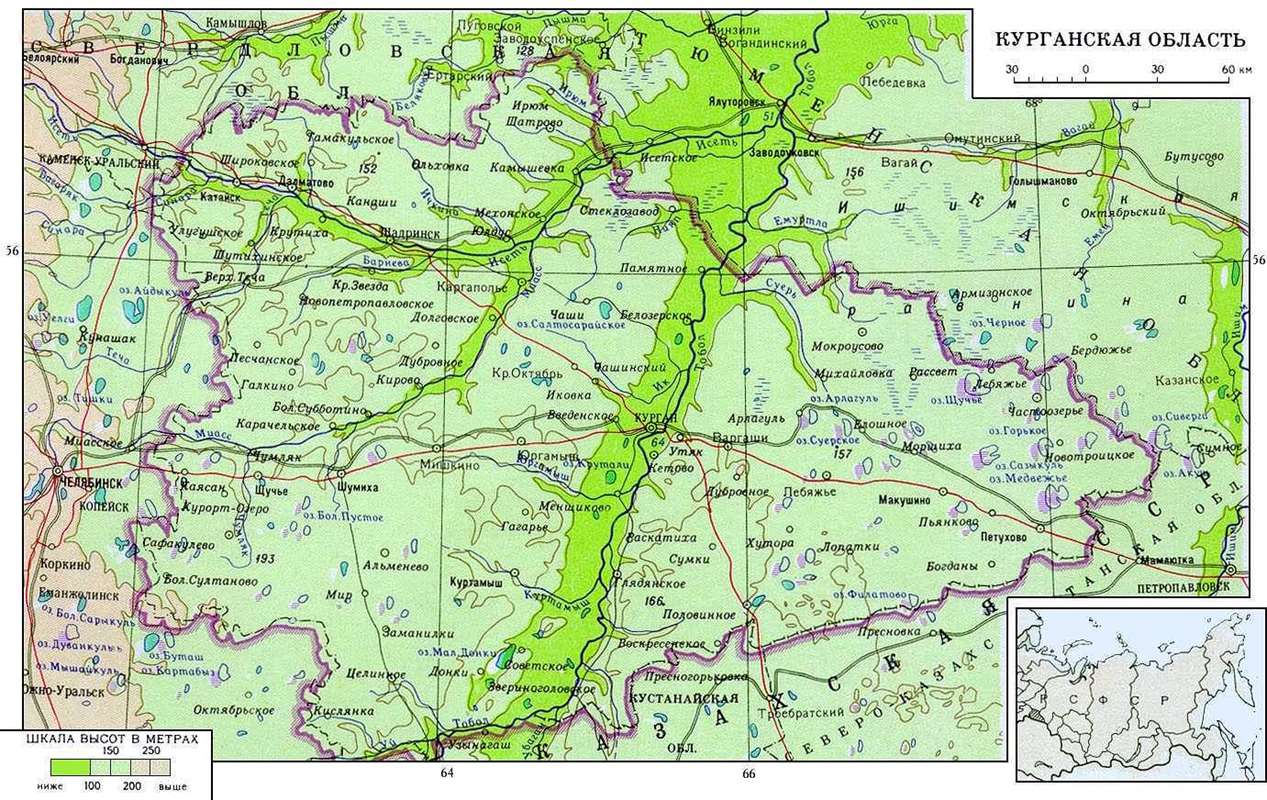

Белая полоса заканчивается в июле 1937 года, когда семью Борманов, включая Петра Сергеевича, высылают из Ленинграда в Петуховский район Челябинской области (ныне Курганской). Здесь он работает помощником начальника строительства кинотеатра в Петухово, а по месту жительства в селе Юдино – прорабом курорта озера Медвежье.

Весной 1938 года П. Борман был арестован НКВД по обвинению в шпионско-диверсионной деятельности (статья 58, пункты 6, 11). По 28 января 1939 г. содержался под стражей в СИЗО НКВД г. Челябинска, откуда был освобожден за прекращением его уголовного дела. В марте 1939 года он работает энтомологом на малярийном пункте Петуховского райздравотдела (райцентр Курганской области), а с 21 августа – учителем Юдинской сельской школы Петуховского районо.

В мае 1940 года после отмены административной высылки Борман был возвращен в Ленинград и принят на должность старшего таксатора-дешифровальщика в Ленинградское отделение конторы «Леспроект».

Великая Отечественная

Несмотря на непризывной возраст, с началом войны Сергей Петрович вступает добровольцем в ряды РККА и зачисляется рядовым в артполк 3-й Гвардейской стрелковой дивизии. С августа 1941 года он уже участвует в боях с немецко-фашистскими захватчиками под Стрельной, Урицком (бывший поселок Лигово) на подступах к Ленинграду, в тяжелых наступательных боях по ликвидации Киришского плацдарма немцев.

В сентябре он получил звание сержанта и должность младшего командира взвода разведки, а в 1942 году – звание лейтенанта с назначением на должность командира взвода управления (КВУ) артогнем 4-й батареи 122-го артполка 44-й стрелковой дивизии 54-й армии Ленинградского фронта.

По поводу присвоения ему лейтенантского звания Петр Сергеевич позднее шутил в кругу семьи: «Вот я и дослужился до своего прежнего чина», поскольку после Первой мировой войны он был демобилизован в чине прапорщика, который приравнивается к званию лейтенанта, введенному в военный табель о рангах Красной Армии в конце 1930-х годов.

В 1942 году при наступлении на немецкий укрепрайон у деревни Ларионов остров (Киришский район Ленинградской обл.) Борман был тяжело ранен в правую руку с переломами и повреждениями нерва и с апреля этого года девять месяцев находился на лечении в эвакогоспитале № 3782 в г. Молотове (Пермь). По заключению медкомиссии он был признан негодным к строевой службе, установлена инвалидность второй группы.

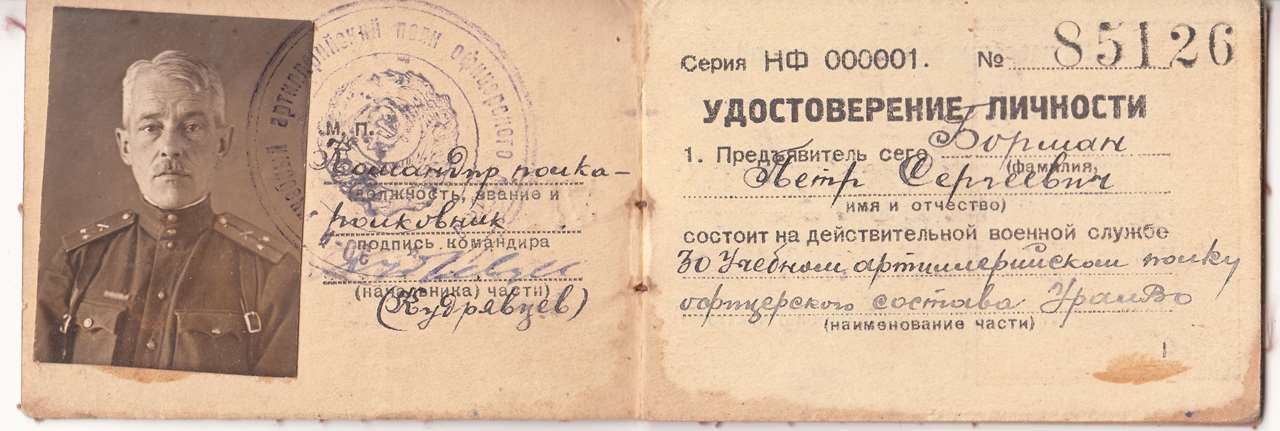

После восстановления Петр Сергеевич был назначен преподавателем артиллерии Свердловского пехотного училища, затем старшим преподавателем топографии учебного артполка офицерского состава в г. Чебаркуле. В октябре 1944 г. он становится старшим преподавателем военной кафедры Уральского государственного университета имени Горького (УрГУ) в Свердловске и одновременно исполняет обязанности помощника ректора университета по административно-хозяйственной части. В 1946 году он был демобилизован из РККА в звании лейтенанта.

После демобилизации

После демобилизации П.С. Борман работал в должности старшего преподавателя кафедры физической географии. Последние пять лет своей жизни, в связи с переводом географического факультета УрГУ в Молотовский университет (г. Пермь), Петр Сергеевич работает инженером-геодезистом Свердловской аэрофотолесоустроительной экспедиции и старшим преподавателем лесоустройства и лесной авиации Уральского лесотехнического института. Напомним, что еще в 30-е годы XX века он был инициатором использования авиации при проведении лесоустроительных и геодезических работ – аэрофототаксации.

Такова в общих чертах история жизни этого человека – скромного русского патриота с нерусской фамилией. Ярких событий и драматических поворотов, произошедших в ней, хватило бы, вероятно, на несколько человеческих жизней. Ведь в биографии Петра Сергеевича Бормана отразилась почти вся история России конца ХIХ – второй половины ХХ века. И хоть его судьба подобна судьбам многих россиян его поколения, примечательна она уже тем, что совсем немногим российским солдатам и младшим командирам того времени посчастливилось, как ему, выстоять и выжить на полях сражений трех основных войн нашей державы в первой половине минувшего столетия.

На уральской земле проживает сын Петра Сергеевича – Андрей Петрович Комлев (он живет под фамилией матери) – член Союза писателей России, поэт, автор историко-филологических исследований и одного из переводов «Слова о полку Игореве», заслуженный работник культуры Российской Федерации. Во многом благодаря его помощи перед нами открылась яркая, героическая и одновременно трагическая судьба его отца.

Вернуться в Содержание журнала