Хол-Хульне — гора, а не хребет

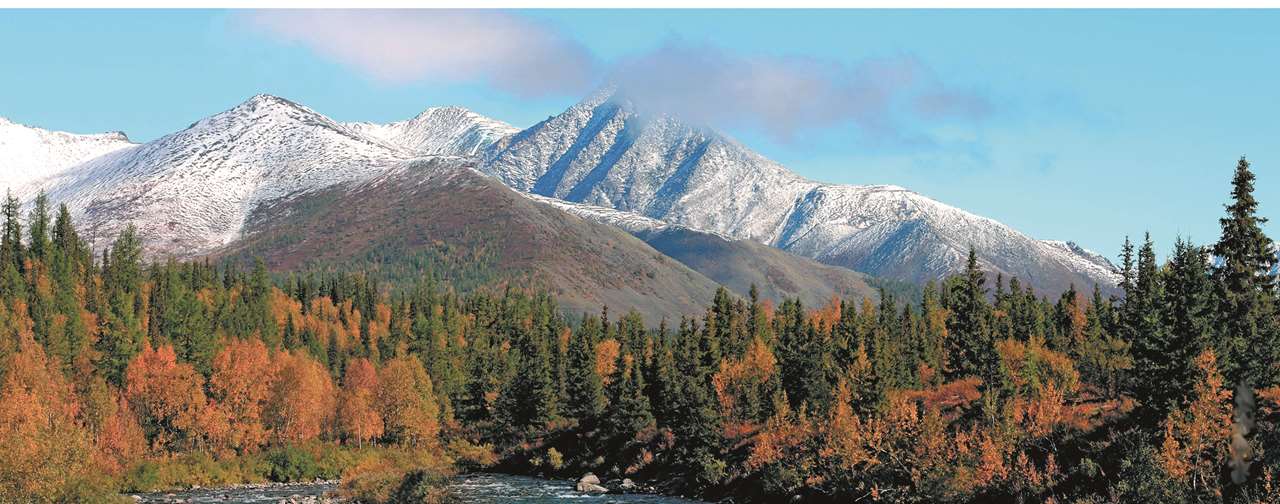

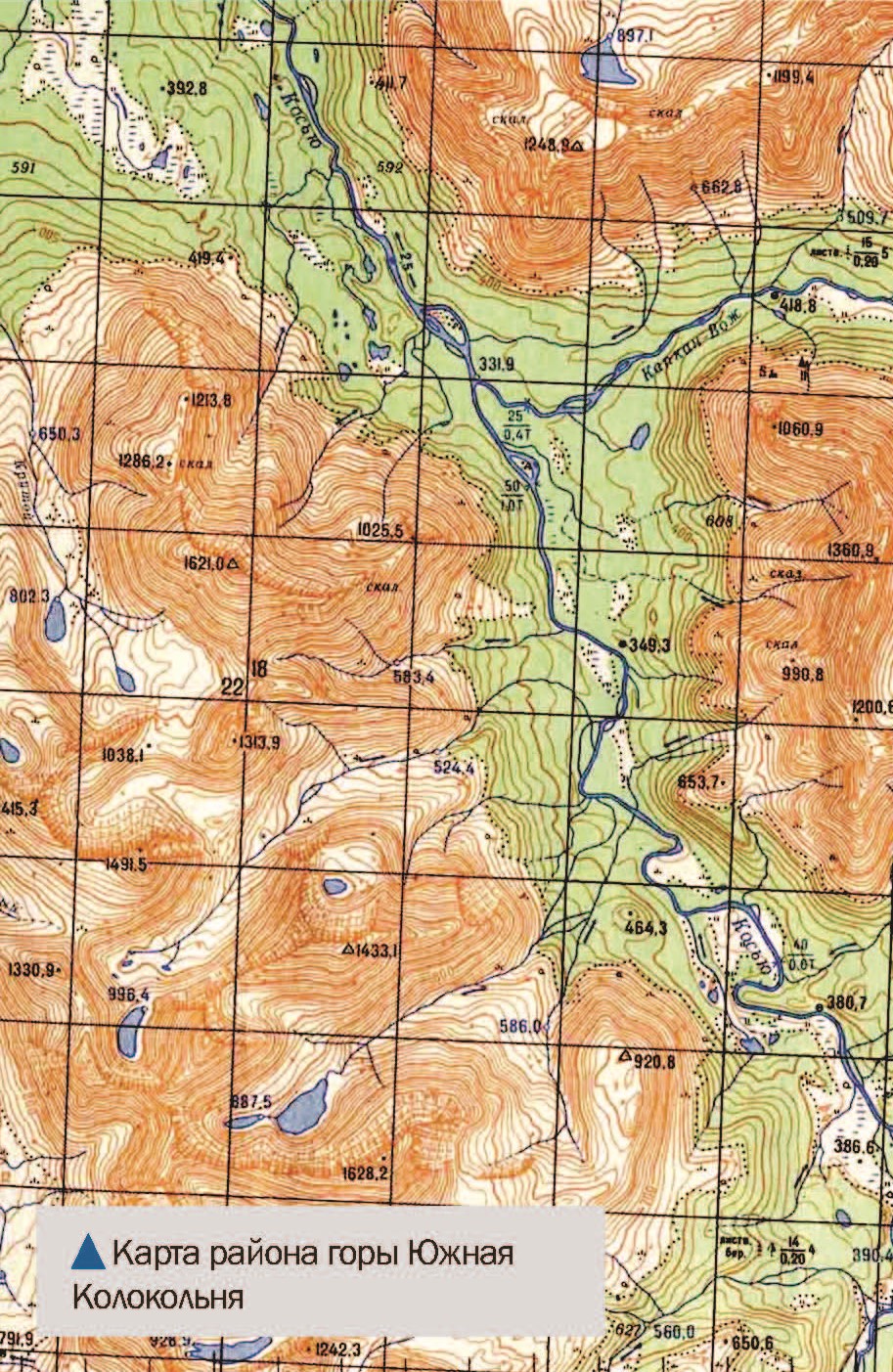

Река Косью в своих верховьях ниже устья р. Юнко-вож в районе горы Маныраги, пробираясь в крутосклонной долине, протекает примерно в северном направлении. В этом месте вдоль левого борта долины р. Косью расположен мощный горный хребет, в котором находится немалое число высоких вершин. На севере хребет начинается горой с отметкой высоты 1620 м, которую зачастую именуют Колокольней Чернова. Продолжаясь на юг, хребет огибает верховья р. Юнко-вож, затем истоки р. Вангыр и в районе хребта Неприступный соединяется с Главным Уральским водоразделом Приполярного Урала. Длина хребта — около 30 км.

В 50–60‑е годы прошлого века обычно туристы стремились попасть на горы Народную, (Поэнг-Ур) и Манырагу и проходили мимо вершин, расположенных в рассматриваемом хребте. И только позднее внимание туристов привлек этот хребет. Интерес туристов подогревался тем, что на картах того времени примерно в средней части по длине хребта была обозначена вершина с отметкой высоты 1721 м. Начался поиск именно этой высокой горы. При этом вдруг обнаружилась какая-то неразбериха. Одни поднимались на одну гору и считали ее вершиной 1721 м. Другие поднимались на другую гору и также считали ее вершиной 1721 м. Дело в том, что здесь на расстоянии около пяти километров расположено около десятка вершин, близких по высоте. На склонах этих гор, обращенных к долине р. Косью, имеется тоже около десятка взаимосвязанных между собой каров, часть из которых висячие. Такие кары образуют сложную горную структуру, поднятую на 400–500 м над руслом р. Косью. От реки видны только макушки гор. Поднявшись в район каров, трудно сообразить, где какая вершина.

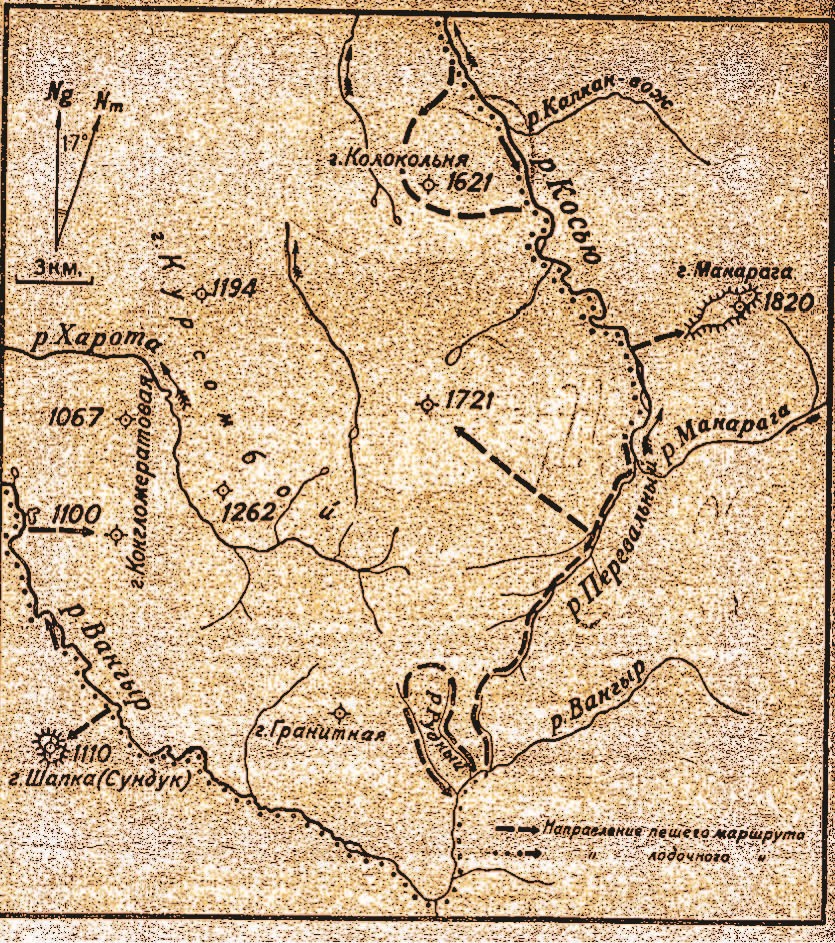

Начало этой путаницы было заложено еще в 30‑е годы прошлого века, когда в этот район впервые добрались геологи. Один из них, Чернов Г., поднялся на самую северную вершину в рассматриваемом хребте и сделал зарисовку размещения гор. Позднее в туристкой среде эту вершину стали именовать Колокольней Чернова. Однако его интерпретация расположения вершин в хребте отличается от реальной ситуации. Чернов записал название горы, на которую он поднялся, — Колокольня. При этом он не уточнил, откуда взялось такое название вершины: то ли он сам назвал так гору, то ли это название сообщили ему местные проводники. При этом Чернов относил такое название именно к горе, а не к хребту, который этой горой начинался на севере и распространялся в южном направлении. Позднее в своем туристском путеводителе «Туристские походы в «Печорские Альпы», изданном в 1959 г., он повторил описание горы Колокольни и показал ее на схеме — примерно напротив устья р. Капкан-вож (правый приток р. Косью). Вершина с отметкой 1721 м также показана на его схеме и оставалась безымянной. Для сравнения отмечу, что на этой схеме Чернова соседний хребет Курсомбай поименован как «гора Курсомбай». В более позднем издании такого своего путеводителя, вышедшем в 1965 г., Чернов привел две схемы. На одной из них в виде продолговатого контура обозначен хребет, на котором стоит надпись «г. Колокольня», т. е. «хребет» поименован как «гора». А на другой схеме обозначена северная вершина, названная «г. Колокольня», а сам хребет не показан, хотя на схеме отмечена отдельная вершина с отметкой 1721 м (без названия).

Через два десятка лет в этот район пробрались туристы из г. Свердловска (ныне Екатеринбург) под руководством Е. П. Масленникова. Они имели карту, на которой была обозначена гора с отметкой 1721 м. Они поднялись на две вершины, расположенные в северном борту долины р. Юнко-вож. На одной из них стояла триангуляционная вышка. И свердловчане ошибочно приняли ее за гору Колокольня с отметкой 1721 м. Ныне эта гора называется «Урал». В результате как бы проявились три вершины Колокольни: северная — по Чернову, южная — по Масленникову, а между ними — гора с отметкой 1721 м.

В 1964 г. попытку разобраться с вершинами Колоколен предприняла свердловская группа туристов под руководством В. Богомолова, с которым в далеком 1957 г. я безуспешно пытался подняться зимой на вершину Манырагу. На этот раз Виктор с друзьями сначала поднялись на Северную Колокольню (Чернова). С нее увидали на юге высокую вершину, приняв ее за гору с отметкой 1721 м. Виктор попытался взойти на эту гору из долины р. Ягуней. Но в условиях плохой видимости взошел на более южную гору, расположенную в верховьях р. Профиль Маныраги.

Летом 1968 г. я с Сан Санычем (Александр Александрович Кокин — видный физик-теоретик) поднялся все-таки на «истинную» Колокольню. Так как стенки восточных каров на склонах горы обрывисты, то мы решили подниматься по западному склону горы, со стороны р. Ягуней. Перед восхождением гора непогодой испытывала нас. Почти три дня — то дождь, то снег; то снег, то дождь. Отсиживались в палатке. В один из этих трех дней я отметил свой день рождения, под монотонный стукоток дождя о тент над палаткой и лежебокое пребывание в горизонтальном положении. Испытание мы выдержали. И как только погода улучшилась, пошли на восхождение. Основной путь проходил по «каменной лестнице» (около 600 ступеней, усыпанных мелкой осыпью). Склон оказался ступенчатым. Ступени высотой около полуметра идут почти до верховых скал. Перед выходом на гребень преодолели скальный участок. Далее по гребню вышли на вершину. Вот она, «истинная» Колокольня! Однако оказалось, что на современных картах уточненная высота ее составляет всего 1640 м: картографы 30–50‑х годов существенно ошиблись с отметкой высоты горы.

На вершине мы обнаружили металлический куб со стороной около 400 мм. На двух сторонах его — надписи: «Ленинскому комсомолу посвящается» и «от тагильчан». На третьей стороне — рисунок: три руки, держащие факелы. А на четвертой стороне — дверца для укладывания записок внутрь куба. Этот куб установили туристы города Нижний Тагил (руководитель В. Бельков), которые всего за пару недель ранее нашего восхождения поднялись на вершину. До тагильчан, судя по найденным ими запискам, на вершине побывали:

— 28 августа 1959 г. — геологи,

— 25 июля 1961 г. — туристы Ленинградского института точной механики и оптики (руководитель Разумовская).

Ныне мне не известно, находится ли этот куб на вершине.

Таким образом, гора «Центральная Колокольня» вроде бы обосновалась на картах. На севере — гора «Колокольня Чернова». А две более южные горы получили новые имена. Одна, с отметкой 1584 г., — «гора Масленникова». Другая, с отметкой 1646 м, — «гора свердовских туристов». На последней в 1979 г. свердловские туристы (руководитель В. Г. Карелин) установили памятную плиту. Любопытен тот факт, что эта вершина на шесть метров выше «Центральной Колокольни».

Выше я упоминал разные названия гор: Колокольня Чернова, Колокольня Масленникова, Колокольня Центральная. С легкой руки Чернова зачастую и весь горный кряж, в котором расположены эти горы, именуют как «Хребет Колокольня». Напомню, что значительно севернее этого хребта находятся реки Колокольня и гора Колокольня. В такой ситуации сохраняется некоторая неопределенность.

Думается, что ороним Колокольня и потамоним Колокольня не имеют никакого отношения к русскому слову колокольня (церковная). Скорее всего, это сильно измененный местный топоним, значительно искаженный при усвоении его в русском языке. Можно с большой степенью уверенности предположить, что этот топоним имеет мансийское происхождение, так как в рассматриваемом районе подавляющее число названий гор — мансийские.

Рассмотрим топоним Колокольня на основе мансийского языка.

В мансийском языке топонимы весьма часто являются сложными, состоящими из двух, трех и даже четырех слов. Разделим топоним Колокольня на три части: коло+коль+ня. В мансийском словаре слов с начальной буквой К не отыскивается ничего подходящего. Однако в мансийском языке зачастую согласная буква К заменяется на согласную букву Х. Тогда имеем: холо+холь+ня. Мансийский язык имеет две лексические особенности. Одна — так называемый эллипсис — сокращение слова. Другая — возможное изменение, перемена гласных букв в корне слов, объясняемая наличием местных диалектов, а также искажением при переходе слов от мансийского на другой язык. С учетом сказанного получаем: коло+коль+ня = холо+холь+ня = хол (эллипсис от холуӈкве ‘кончить, кончиться’) + хуль (измененный эллипсис от хультуӈкве ‘остаться’) + не (суффикс направительного падежа, характеризующий предел направленного действия). В итоге имеем: гора Хол-Хульне ‘ [Гора, которая] остается последней [в хребте]’. Такой перевод прекрасно соответствует реальному положению горы с отметкой 1620 м: она действительно является крайней северной вершиной в хребте, протянувшемся вдоль левого борта р. Косью.

Полученный перевод названия горы однозначно относится к Колокольне (Хол-Хульне) Чернова (1620 м). Тогда никоим образом нельзя назвать таким же именем «Колокольню Центральную» (с отметкой высоты 1640 м), так как она не является крайней горой в рассматриваемом хребте. Тем более не имеется никаких оснований называть весь рассматриваемый горный кряж «хребет Колокольня».

Удивителен однозначный факт: гора Хол-Хульне (колокольня Чернова, 1620 м) имеет второе мансийское название. Оно сохранилось в рукописях Антала Регули, венгерского путешественника, совершившего в 1843–1845 гг. длительную поездку на север вдоль Уральских гор примерно от широты Екатеринбурга до побережья Северного Ледовитого океана, туда и обратно. Его рукописи, записанные во время путешествия, ныне хранятся в рукописном отделе библиотеки венгерской академии наук в Будапеште. Мне удалось познакомиться с архивом Регули. После возвращения из уральской поездки в Петербурге Регули по просьбе Русского географического общества составил карту Северного Урала. На карте помещена вставка, на которой представлена схема района высших гор на Приполярном Урале. На этой схеме в районе, где р. Косью выходит из горного района, на левой стороне от реки показана гора с названием Wejko ssäljä (Вейко Селье). Эта вершина соответствует горе Хол-Хульне (Колокольня Чернова, 1620 м). Первая часть названия (вейко) представляет измененное мансийское слово вāгыӈ ‘мощный, сильный’. Вторую часть названия позволяют понять архивные записи А. Регули. На одной топонимической карточке, составленной им, записано: «sälyi kapi-urr kapi». Отсюда получаем: sälyi — тождественно urr ‘гора’. Но, вероятно, гора sälyi имеет какую-то отличительную особенность. На другой топонимической карточке Регули записал: «Pur guppe sälyä — pon ger geny nyar». Эту фразу можно перевести следующим образом: пур (эллипсис от пуруӈкве ‘грызть, кусать’) + гуп-пе (сокращенное от кӯпнитысь ‘легко’ с суффиксом пе) + пон (искаженное от пуныӈ ‘косматый, лохматый’) + гер (сокращенное от кēрас ‘утес, скала’) + гении (сокращенное от консуӈкве ‘царапать’) + нёр ‘гора’. В итоге получаем: «Легко погрызанная sälyä — гора [с] лохматыми исцарапанными скалами». Такое пояснение соответствует вершине, имеющей на боку нишеобразное углубление («выгрызанное»), у географов именуемое кар, с многочисленными скалами, расположенными в хаотичном беспорядке на стенках кара. И здесь снова имеем тождество: селье (sälyä) — гора. Приведенные примеры позволяют сделать вывод о том, что когда-то в мансийском языке существовало слово селье (ssäly, ssälyi, sälyä), которое имеет семантику ‘гора с каром’.

В итоге название горы Вейко-Селье можно перевести следующим образом — ‘ [Гора с] мощным каром’. И такое объяснение полностью соответствует реальности вершины Хол-Хульне (Колокольня Чернова, 1620 м), имеющей на северо-восточном склоне мощный кар.

На карте, составленной Регули, рядом (южнее) с горой Вейко-Селье (Хол-Хульне, Колокольня Чернова, 1620 м) нанесена продолговатая гора с названием… Манырага. Конечно, это ошибочное положение широко известной вершины: она расположена на правом борту долины р. Косью. А на месте современной Маныраги у Регули показана гора Pursumpe. Вероятно, проводники Регули перепутали положение этих двух вершин. Тогда следует рядом с горой Вейко Селье поместить вершину Pursumpe. Ороним Pursumpe можно перевести следующим образом: пур (сокращенное от пуруӈкве ‘середина, центр’) + (‘грызть, кусать’) + (измененное от сым) + пе (отглагольный суффикс). В итоге получаем: Пур-Сым (пе) ‘ [Гора с] выгрызанной серединой’. Такое пояснение прекрасно соответствует массиву района горы «Центральная Колокольня» (1640 м) с многочисленными карами.

Пора подвести итог нашего поиска.

Ороним Колокольня (1620 м) появился в XX веке, и его происхождение идет от мансийского Хол-Хульне ‘ [Гора, которая] остается последней [в хребте]’. Эта вершина имеет второе мансийское название — Вейко-Селье ‘ [Гора с] мощным каром’.

На современных картах рядом, южнее, горы Вейко-Селье показана вершина Колокольня (1640 м), которую в туристской среде именуют еще «Центральной Колокольней». Записи Регули сохранили нам мансийское название этой горы: Пур-Сум (пе) ‘ [Гора с] выгрызанной серединой’. Название Колокольня не имеет никакого отношения к этой вершине.

Следует считать явной ошибкой отнесение названия «хребет Колокольня» ко всему хребту, протянувшемуся вдоль левого борта долины р. Косью от горы Вейко-Селье вплоть до Главного Уральского водораздела в районе верховьев рек Вангыр, Парнук, Повсяншор и Мань-Хобею. Этот хребет ныне не имеет собственного названия. Могу предложить название такому хребту — «Пур-Хоса-Нёр» ‘Погрызанный [с карами] длинный хребет’.

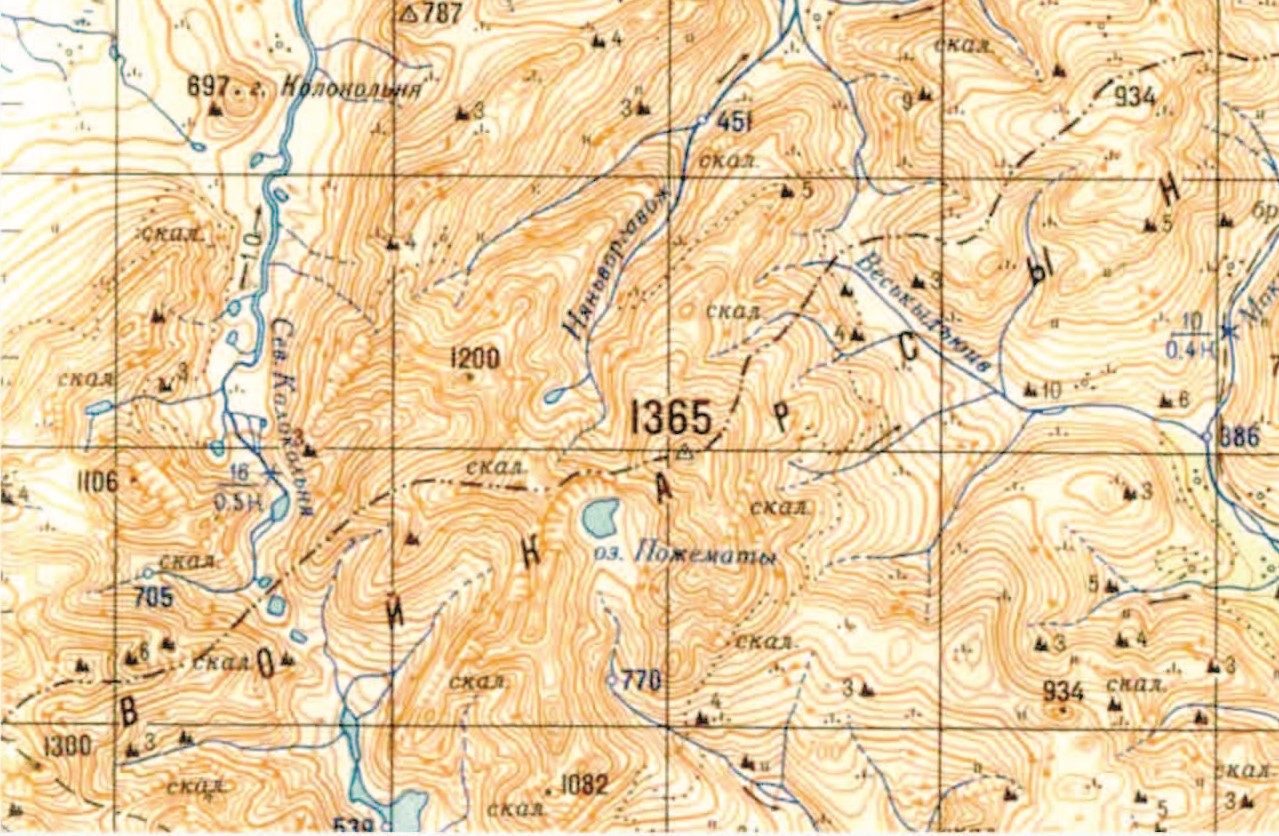

Значительно севернее выше рассмотренной горы Хол-Хульпе находится еще одна гора Колокольня. Можно даже сказать, три топонима, именуемых на современных географических картах как «Колокольня». Один — гора Колокольня. А два — реки Колокольни: одна — Колокольня Северная, другая — Колокольня Южная. Первая несет свои воды в р. Лемву и далее в р. Печору. Вторая вливается в р. Сыню и мчит воду в р. Обь. Верховья этих двух рек Колоколен подходят к общему перевалу через Уральский хребет. Непосредственно сам перевал — плоский. На нем расположено озеро. На обеих сторонах к перевалу подходят относительно пологие склоны. Высотная отметка перевала — наименьшая по сравнению со всеми другими соседними перевальными седловинами. Примерно в 35 км от перевала вниз по р. Колокольне Северной на левом борту ее долины находится гора Колокольня (897 м). Она имеет вытянутую форму и выступает в тундру, являясь крайней, конечной возвышенностью горного массива в месте выхода р. Колокольни Северной из гор. Именно поэтому и название этой горы Северной Колокольни можно перевести с мансийского языка на русский таким же образом, как и выше объясненной горы Колокольни: Хол-Хульне-Нёр ‘Гора, [которая] остается конечной (последней) [на отрогах горных склонов хребта]’.

Таким образом, обе вершины Хол-Хульне-Нёр: и южная (около р. Косью), и северная (около р. Колокольня Северная) — являются своеобразными ориентирами, облегчающими выбор пути по направлению движения из тундровых пространств к перевалам через Уральский хребет.