Устья рек Дарьи и Средней Утки, что впадают в Чусовую невдалеке от камня Богатырь, русские начали заселять еще в 1670-х годах. Свои скиты и хутора прятали здесь старообрядцы. Охотились, ловили рыбу, обрабатывали землю.

В начале 18 века эти земли купили заводчики Демидовы. С пуском в 1725 году домны Нижнетагильского завода выплавка чугуна стала у них значительно превосходить производство передельное, и Акинфий Никитич Демидов начал подыскивать удобное место для строительства молотового завода. Устье Средней (Полдневой) Утки оказалось очень подходящим. Поблизости были разведаны гнездовые залежи железной руды. 9 февраля 1726 года последовал указ Берг-коллегии, и на землях, купленных у крестьян Краснопольской слободы Верхотурского уезда, началось сооружение передельного завода. Демидову для завода были отведены большие лесные угодья на 60 верст вокруг. Из Невьянского и Верхнетагильского заводов Акинфий стал переселять сюда работных людей.

Начали с возведения плотины. В Утку — так поначалу назывался заводской поселок — прибыл со своей командой уже известный на Урале плотинный мастер Леонтий Степанович Злобин, крепостной крестьянин Вологодской губернии. Ниже плотины на Чусовой была сооружена Уткинская пристань. Здесь строились барки и коломенки большой вместимости — до 9–12 тысяч пудов. Они загружались металлом, свозимым гужевым транспортом со всех заводов. По весне, при большой воде, пристань заполнялась водой из пруда, барки всплывали и по специальному каналу выводились на реку Чусовую.

Завод начал функционировать с 1 октября 1729 года. (Эта дата считается и датой основания поселка Староуткинска). На переделе чугуна работали четыре молота, выдавая ежегодно до 32 тыс. пудов железа. Наличие сырья из первых рудников (Тетеринского, Шайтанского) привело к строительству на заводе первой домны и выплавке своего чугуна. В 1736 году его производство составило 89 992 пуда. Староуткинский завод, построенный Акинфием Демидовым, был первым в бассейне реки Чусовой предприятием с полным металлургическим циклом. После постройки завода на Верхней Утке выше по Чусовой (Утка Яковлева), Староуткинский (завод и поселок) стал называться Уткой Демидова, потом Старой Уткой.

После смерти в 1745 году А. Н. Демидова предприятие несколько раз переходило от одного из его наследников к другому, что привело к нарушению устоявшихся производственных связей. В 1758 году на заводе трудились 233 крепостных и 533 приписных крестьян.

К началу 1770‑х годов на заводе трудилось 996 мастеровых и работных людей, в том числе 289 купленных крепостных. К заводу были приписаны Аятская и Краснопольская слободы Верхотурского уезда. Кроме чугуна, Утка Демидова производила разные сорта железа — кричного и полосового.

В пору Пугачевского восстания завод оказался в зоне военных действий. Предприятие, подготовленное к обороне, содержало крупный гарнизон, но 11 февраля 1774 года было с боем захвачено отрядом атамана И. Н. Белобородова. Однако в марте того же года под натиском правительственных войск отряд покинул демидовские владения, не причинив значительного ущерба. 14 марта завод возобновил работу.

В 1780 году здесь действовали: доменная фабрика с 2 домнами и 1 рудобойным молотом, 3 молотовых фабрики с 7 молотами (из них 2 запасных), 10 горнами и 1 колотушечным молотом, кузнечная фабрика с 10 горнами, а также пильная мельница. В качестве двигателей использовались 14 водяных колес.

Уткинскому заводу принадлежало 13 железных рудников, часть из которых была гнездового типа. Рудники находились в 7–125 верстах от завода. За предприятием сохранилось право получать руду с Высокогорского рудника. Продукция частично реализовалась на месте, а частично водным путем шла на внутренний российский рынок, а также на экспорт.

В 1891 г. Староуткинский завод купил граф, капитан флота 1‑го ранга С. А. Строганов. Доменная печь и прочее оборудование уже не отвечали требованиям времени, и граф начал со строительства новой доменной печи, пригласив английских инженеров и закупив импортное оборудование. Печь, выложенная из кирпича и укрепленная железными обручами, была смонтирована в закрытом кирпичном здании.

Подача шихты (сырых материалов и древесного угля) в доменную печь производилась гужевым транспортом по наклонному деревянному мосту. Контроль за правильной шихтовкой материалов по химическому составу осуществлялся путем раздельного взвешивания руд и флюсов. Эта строгановская доменная печь полностью не реконструировалась до конца XX столетия.

Большое хозяйство составляли вспомогательные и заготовительные цехи. Кузнечный изготовлял поковки запасных частей для ремонта оборудования, а также якорей и арматуры для баржестроения. Литейный производил все отливки, также потребные для ремонта оборудования, изложниц для разливки жидкого чугуна, лежневых грузов для барок и прочее. Огнеупорный изготовлял огнеупоры к доменным и другим печам, а также красный строительный кирпич. Цех состоял из круглой обжигательной печи, сушильного корпуса и формовки. Лесопильный работал от водяной турбины. Его продукция шла для удовлетворения нужд завода и баржестроения.

Фигурой одновременно реальной и почти легендарной выглядит в Староуткинске личность иконописца и фотографа Николая Трефильевича Филатова. Предки Филатовых-Банниковых появились на Урале одновременно с первопоселенцами поселка. Исповедники старой веры, они принесли с собой иконописное ремесло и передавали его из поколения в поколение.

Наиболее известным иконописцем был Трефилий Васильевич Филатов (1836–1900). В детстве он был отдан в ученики к невьянским иконописцам. В 1887 году его работы выставлялись на Сибирско-Уральской научно-промышленной выставке и получили диплом. Иконы писались на заказ для знатных верующих людей, ими были оформлены алтари староуткинских церквей. Жена Трефилия Васильевича, Елена Титовна Смирнова, расшивала бисером оклады. Филатовы дружили и общались с известными на Урале писателями и краеведами. Дважды (летом 1887 и 1889 годов) был у них в гостях Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Все в семье Филатовых получали домашнее образование. В эти годы Трефилий Васильевич был сплавщиком. Плавал на барках половником, т. е. половинным владельцем судна, получавшим половину дохода. Позднее Трефилий Васильевич избирался гласным (имеющим право голоса) членом уездной и губернской дум.

В 1872 году в семье Филатовых родился единственный сын Николай, ставший отцу помощником в иконописи. В семейном архиве Ворониных-Филатовых хранится завещание Трефилия Васильевича, датированное февралем 1900 года. Из завещания следует, что семья владела движимым и недвижимым имуществом. Из недвижимости значатся: дом деревянный двухэтажный с пристройками, молитвенный дом, торговая лавка, иконописная мастерская, земельные наделы и сенокосные угодья.

А вот сохранившийся листок из дневника Николая Трефильевича: «С 1890 до 1922 года я плавал лоцманом и как любитель фотографировал Чусовую, камни, барки, заводы, села, деревни. С 1922 года исключительно занимался фотографией». В семье Филатовых появился первый в поселке фотоаппарат, а позже — первый велосипед. Семья Филатовых была известна за пределами Староуткинска.

В 1896 году Николай Трефильевич женился на Зое Васильевне Клюшниковой. У них родилось семеро детей. Овдовев в 1922‑м, он шесть лет занимается воспитанием детей один. Второй женой стала Федосья Ивановна Шульгина, которая была младше его на 20 лет. От этого брака родилось еще трое детей. Умер Николай Трефильевич в 1955 году в преклонном возрасте. Сейчас в Староуткинске проживают представители восьмого поколения Филатовых.

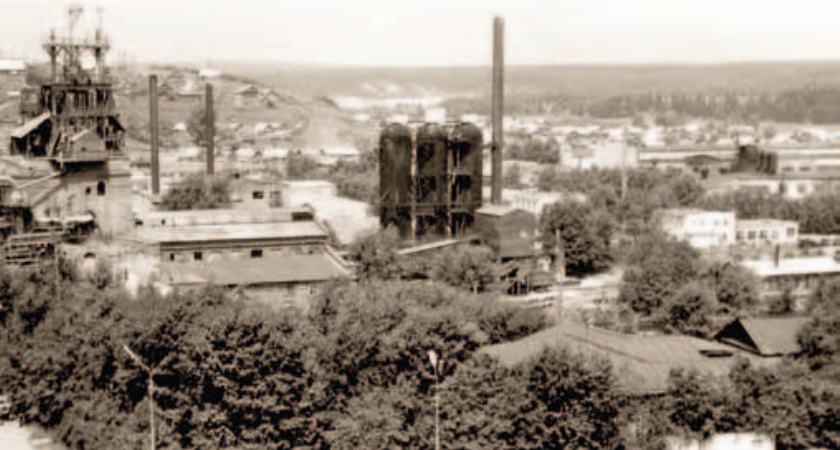

Последующую историю завода и поселка «рассказывают» фотоработы Николая Трефильевича Филатова, благо, что у его наследников и в фондах краеведческого музея их сохранилось очень много. Большинство фотографий публикуется впервые.