В марте 2015 года исполняется 50 лет со дня драматического полета космического корабля «Восход‑2», пилотируемого Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым. Для уральцев этот полет знаменателен тем, что космонавты приземлились в глухой уральской тайге.

Космический корабль «Восход‑2» стартовал с космодрома Байконур в 10 ч. утра 18 марта 1965 года. Уже в конце первого витка вокруг Земли Алексей Леонов вышел в открытый космос. Через шлюзовую камеру он бесстрашно шагнул в космическую «бездну» и, отплыв на 5 метров в сторону от корабля, парил над планетой. Павел Беляев, контролировавший ход величайшего эксперимента в истории космонавтики из корабля, вещал на весь мир: «Я «Алмаз». Человек вышел в космическое пространство!».

Но с этого момента начались сложности полета на «сыром» недоработанном корабле, которые несколько раз могли закончиться гибелью «Алмазов». Вначале А. А. Леонов, у которого в космическом вакууме резко раздулся скафандр, никак не мог протиснуться через люк обратно в космический корабль. Леонов, проявив смекалку и дважды нарушив инструкции, сначала наполовину сбросил давление в скафандре, а затем с большим трудом протиснулся через люк головой вперед (а не ногами, как полагалось). И снова ЧП: внутри корабля парциальное давление кислорода выросло до 1000 мм! От малейшей искры космонавты могли вспыхнуть, как спички. После отстреливания шлюзовой камеры корабль стал вращаться в двух плоскостях. Отказала система ориентации, в результате чего стала невозможной посадка корабля в автоматическом режиме. И П. И. Беляеву пришлось впервые в мире совершать ручную ориентацию и посадку спускаемого аппарата корабля. По официальной версии, он на 45 секунд позже включил тормозную двигательную установку, в результате чего аппарат приземлился не в районе Кустаная (Казахстан), а на Урале. Однако, по утверждению А. А. Леонова, «Алмазы» осознанно ориентировали корабль на безлюдный район Соликамска и даже успели доложить на Землю: «Предположительная посадка — Северный Урал».

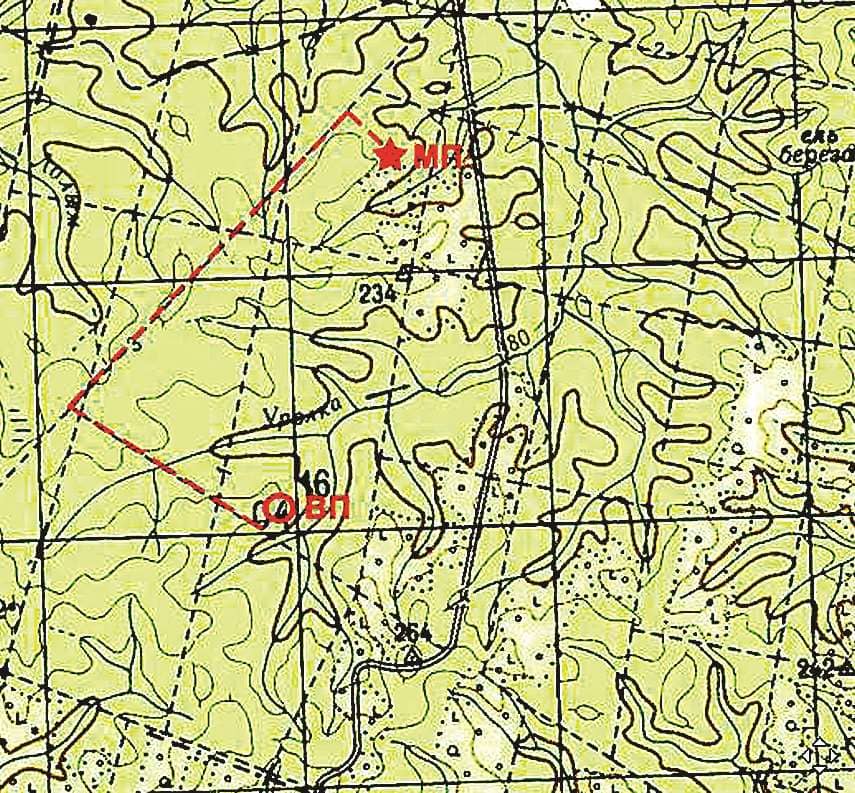

Приземление произошло 19 марта 1965 года в 14 ч 02 мин местного времени в 180 км на север от Перми (по прямой, по карте), на территории Усольского района, где он граничит с Соликамским районом и Коми-Пермяцким автономным округом. В то время никаких дорог в районе приземления не было. Тайга была безлюдной, ближайшая деревня Кургановка располагалась в 18 км.

Толщина снежного покрова в районе приземления составляла 1,5–2 м, 19 марта днем было –19°C, в ночь на 20 марта –29°C, а днем 20 марта температура повысилась до –5°C. В то время космические корабли не были приспособлены к посадке в таких условиях. Отсутствовала теплая одежда и все необходимое для выживания в тайге. Поэтому риск гибели космонавтов от переохлаждения был очень высок.

Кабина спускаемого аппарата оказалась плотно зажатой с трех сторон соснами. Оранжевые парашюты зависли на кронах деревьев. И основной, и вспомогательный люки снаружи были придавлены стволами деревьев. Только через несколько минут напряженных усилий космонавтам удалось расшатать и открыть люк. Они выбрались из аппарата из СА и оказались в глубоком снегу. Передав по КВ‑каналу телеграфный код «ВН» («все нормально») и включив приводную радиостанцию, космонавты утрамбовали на снегу площадку и развели костер. В скафандрах от пота было много влаги. Они сняли на морозе скафандры, разделись догола, выжали белье, надели его вновь. Жесткую часть скафандров спороли, а мягкую надели вновь. От парашюта отрезали куски и обмотались ими сверху. Но все равно было очень холодно и практически отсутствовал запас пищи.

Срочно были сформированы две группы поиска и спасения космонавтов: военная по линии ВВС во главе с маршалом С. И. Руденко и гражданская во главе с председателем Пермского облисполкома Б. В. Коноплевым, вылетевшим в Березники.

Космонавтов обнаружили по оранжевому куполу парашюта в 17 часов, т. е. через 3 часа после приземления, с вертолета МИ‑1 местных авиалиний (летчик Василий Жунев). Вскоре МИ‑1 прилетел вновь и сбросил космонавтам еду и теплые вещи. Однако вертолетчик побоялся зависнуть и сбросил все это на большой горизонтальной скорости полета. Вещи упали в глубокий снег далеко от космонавтов и стали недоступны им. Затем прилетел вертолет МИ‑4 (летчик Владимир Тепляков) из ИТК Соликамска. С МИ‑4 сбросили теплые куртки, ящики с едой. Но опять большая часть вещей повисла на деревьях или упала далеко от космонавтов в глубокий (2 м) снег, и добраться до них не удалось. Космонавтам достались лишь летные куртки, шапки и скудное количество пищи. Первую ночь им пришлось провести вдвоем у костра в мороз –29°C!

Главный конструктор С. П. Королев был возмущен этим. Он организовал свою группу спасения во главе с подполковником В. С. Беляевым. Утром 20 марта спасатели прилетели из Байконура (через Пермь) в Березники. Здесь собралось уже 6 вертолетов МИ‑1, Ми‑4 и МИ‑6. Но в районе приземления лес был очень густой, а высота деревьев достигала 40 метров. Поэтому посадить вертолет не представлялось возможным. Действовавшая инструкция не рекомендовала в таких условиях спустить тросовую лестницу и по ней поднять космонавтов. Кроме того, такую эвакуацию космонавтов запретило руководство ВВС.

В. С. Беляев уговорил летчика Василия Жунева высадить его с двумя товарищами на место приземления по тросовой лестнице. На вертолете МИ‑1 они вылетели, однако оказался перегруз (4 человека). В пути летчик сказал, что не сможет из-за перегруза зависнуть на месте приземления, и высадил байконурских спасателей по тросовой лестнице в березовой рощице в 2 км от места приземления. У двух спасателей унты не подошли к креплениям лыж, и их оставили готовить вертолетную площадку, а В. С. Беляев эти 2 км шел 5 часов и первым из спасателей пришел к космонавтам в 14 ч 20 марта. Затем в этот же день к месту приземления пришли на лыжах другие спасатели: группа ВВС с доктором Тумановым, который осмотрел космонавтов и не нашел обморожений; лесоруб Иван Федосеев. Вертолет МИ‑4 рискнул зависнуть и на корзинке опустил спасателя Ю. Лыгина и затем лесоруба Наседкина. У Василия Наседкина была мотопила «Дружба», и он соорудил из спиленных деревьев и веток большой шалаш-«домик», где накормленные космонавты в спальных мешках провели вторую ночь в тайге.

За истекшие двое суток по распоряжению маршала С. И. Руденко лесорубы и военнослужащие вырубили и расчистили поляну в лесу расстоянием от 2 до 6 км (данные свидетелей разнятся) от места приземления. На этой вертолетной площадке разместили все 6 задействованных вертолетов, которые летали и сбрасывали одежду, еду, бочонки с чаем, пилы, топоры. Лишь 21 марта (через 2 суток после приземления) космонавты Леонов и Беляев на лыжах по проложенной лыжне за 2 часа преодолели путь (2 или 6 км) до вертолетной площадки и были эвакуированы с нее на вертолете МИ‑6 в Пермь, а оттуда самолетом — на Байконур.

На месте приземления лесорубы расчистили от деревьев площадку, откуда под руководством подполковника В. С. Беляева вертолетом МИ‑6 22 марта был эвакуирован спускаемый аппарат корабля «Восход‑2».

С 19 по 21 июля 2014 года мы предприняли экспедицию из Перми к месту приземления (МП) в уральской тайге космонавтов А. А. Леонова и П. И. Беляева. Участники экспедиции: Максим Сивухин — руководитель туристического клуба «Агилкан», врач; Петр Митягин — член клуба «Агилкан», кинооператор, зам. главного врача; Михаил Давидов — доцент Пермской медицинской академии, историк космонавтики, врач.

В экспедиции использован оригинальный автомобиль-вездеход на базе УАЗа с портальными мостами, механическими блокировками «Блокспорт», резина 36”12.5’’ Simex ET 2, турбодизелем QD3.2t с механическим ТНВД, с механической КПП от Land Cruiser и т. д. Машина подготовлена по классу ТР‑3. Все переделки автомобиля официально зарегистрированы в ГИБДД. В пути использовался навигатор GPS Garmin 60Csх.

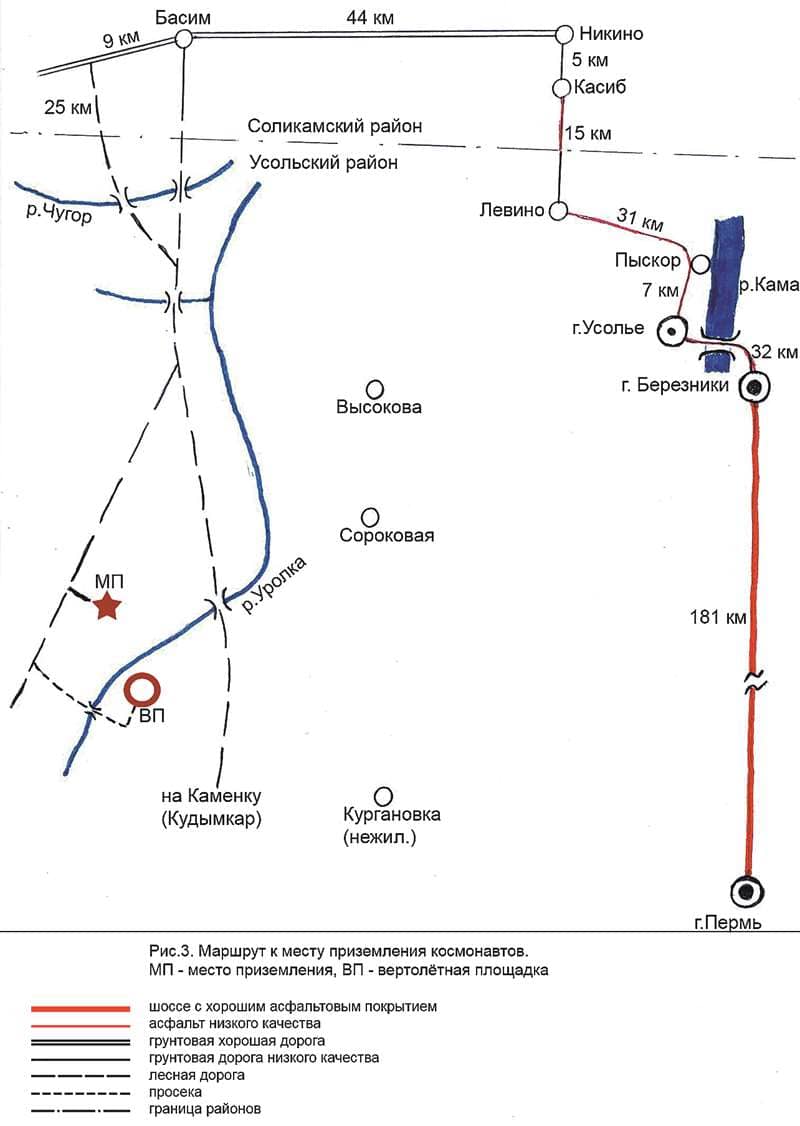

Известно несколько маршрутов к МП космонавтов. Но основных два: Пермь — Кудымкар — Эрна — Каменка — МП; Пермь — Березники — Усолье — МП. Мы избрали маршрут через Березники, оптимизировав и изменив его: Пермь — Березники — Усолье — Пыскор — Левино — Касиб — Никино — Басим — МП

19 июля мы прибыли в Усолье. Добираться до МП можно несколькими дорогами. Усольский район — таежный. Куда ни посмотришь — кругом одна тайга. Расстояние по карте напрямик от Усолья до МП составляет 80 км. В 1965 году существовала грунтовая дорога до Кургановки, расположенной в 18 км от МП, но сейчас эта деревня нежилая. Ныне наиболее близкие к МП деревни — Высокова и Сороковая. Но от них до МП по 15 км сплошной тайги и сложно пересеченной местности без дорог и тропинок.

Поэтому еще до начала экспедиции мы избрали продолжение маршрута по Соликамскому району. Он хотя и более северный, но там больше дорог, деревень, распаханных полей. По карте и навигатору проложили путь до МП. Он от северной окраины Усолья составил 136 км. От Усолья через Пыскор (расстояние в 7 км) до Левино (31 км) проехали по асфальтированной дороге (с покрытием низкого качества). От Левино развернулись в северном направлении. Двигались по плохой грунтовой дороге, но как только въехали в Соликамский район, дорога стала вновь асфальтированной. Через 15 км были в Касибе. Далее проехали 5 км по грунтовой дороге до Никино. От Никино повернули на 90° влево и проехали в западном направлении по грунтовой, но очень хорошей ровной широкой дороге 44 км до Басима.

От Басима к МП идут две дороги. Можно ехать прямо на юг. Но здесь имеется 15‑километровый отрезок безобразной дороги, с ухабами и ямами через каждый десяток метров (мы ехали здесь на обратном пути). Лучше от Басима продолжить движение на юго-запад по хорошей грунтовой дороге, через 9 км повернуть налево, на лесную дорогу, ведущую на юг. Здесь имеется развилка двух дорог с указателем на березе: белая табличка с красной стрелкой и надписью «Место приземления космонавтов». Нужно ехать по этой лесной дороге 25 км до МП. Дальше по пути встретятся еще два подобных указателя, установленные по инициативе Г. П. Шехматова.

Пройдено уже 324 км пути. Осталось всего 25 км. Но это самый трудный и опасный участок пути, со всех сторон окруженный тайгой. Теперь вся надежда только на машину. Дорога узкая, проходит в неширокой просеке, с длинными подъемами и крутыми спусками, оврагами, массой ручьев и речек (Чугор, множественные притоки Уролки), текущих в глубоких ущельях, через которые перекинуты узкие, ветхие мостки из полусгнивших бревен. Вскоре две дороги, идущие от Басима, сливаются в одну, а через несколько километров появляется развилка. По левой дороге можно ехать в сторону Кудымкара, через Каменку (правда, там сейчас через Уролку сожжен мост, в чем мы убедились во время экспедиции). По правой лесной дороге путь лежит к МП. Это отрезок лесовозной дороги. Здесь работают редкие заключенные (по 1–3 человека): пилят лес, возят его на лесовозах (дорога столь узка, что разъехаться трудно, подчас невозможно). По этой дороге могут проехать только вездеходы вроде нашего или лесовозы. Через 25 км пути по тайге, влево, в глубину таежного леса, отворачивает узкая, густо заросшая травой с глубокими ямами, лесная дорога. Ее отрезок в 500 м выводит нас на лесную поляну, в центре которой горделиво возвышается стела из черного гранита. Эта поляна считается официальным местом приземления «Восхода‑2».

Наш вездеход без единой поломки благополучно прибыл сюда в очень дождливый пасмурный день (почти всю дорогу лил дождь!) ровно в 16 ч., проделав путь в 349 км. Время в пути составило 7 ч.

Мы приступили к осмотру официального места приземления.

Поляна имеет овальную форму (наибольший диаметр 29 м, наименьший 25 м), ровную поверхность без пней и сваленных деревьев, поросшую густой высокой травой. В центре поляны на фундаменте стоит красивая стела из черного гранита, высотой 1,5 м и толщиной плиты около 25 см.

На лицевой стороне стелы начертаны слова: «19 марта 1965 года на это место приземлился космический корабль «Восход‑2», пилотируемый летчиками-космонавтами Беляевым Павлом Ивановичем и Леоновым Алексеем Архиповичем. «Только такая гостеприимная земля, на которой живут люди с доброй душой, могла принять так мягко космический корабль, который шел к земле со скоростью 8 км/сек. По своей духовности, энергии, внутреннему убеждению, по размаху души вы выше многих народов, процветающих в материальном благополучии. Вы живете красивой, русской, северной жизнью. Спасибо вам за это.

А. А. Леонов, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт».

На оборотной стороне стелы имеется надпись: «Памятный знак установлен в рамках реализации социально-культурного проекта «Страницы истории космической эры в летописи Усольского муниципального района» Главы Усольского муниципального района Шехматова Г. П.».

В 10 м от лицевой стороны стелы стоит простая скамейка, сколоченная из лесных жердей. Мы втроем уселись на нее и долго обсуждали подробности того трагического полета, приземления Беляева и Леонова здесь, на этом пятачке северной земли.

Я вспомнил свою беседу с Робертом Аркадьевичем Вагиным, бывшим секретарем Березниковского ГК КПСС, участником экспедиции спасения. Он рассказал мне об установке под его руководством в 1968 году первого памятника на этой легендарной поляне: «На Березниковском титано-магниевом комбинате отлили стелу из титана. Нынешних дорог, даже лесных, в тайге тогда еще не было. Стела была высотой 6 м и не помещалась в вертолет. Ее разрезали на три части, на вертолете доставили на эту поляну. Здесь части ее сварили, сделали фундамент, на который установили стелу… Я на вертолете доставлял затем сюда космонавта А. А. Леонова. Он признал, что эта площадка — подлинное место посадки, и указал точку на земле, расположенную в 12 м от титановой стелы, где раньше стояли три сосны, между которыми застрял спускаемый аппарат».

Я знал, что эту площадку очистила от «космических» сосен и других деревьев группа В. С. Беляева с лесорубами, чтобы 22 марта 1965 г. сюда сел вертолет и забрал «Восход‑2».

Р. А. Вагин также рассказал мне, что А. А. Леонов в той поездке указал ему на поломанные верхушки сосен и елей от соприкосновения с приземляющимся спускаемым аппаратом.

Здесь, на лесной поляне, мне вспомнился другой разговор, с главой администрации Усольского района Г. П. Шехматовым. Геннадий Петрович сообщил следующее. В 1999 году охотники за цветными металлами (этих варваров так и не нашли) срезали стелу из титана и увезли ее. Долго на «космической» поляне не было никакого знака. Но в 2011‑м по инициативе Шехматова соорудили нынешнюю стелу. Привезли ее уже на автомобиле, от лесовозной дороги прорубили в лесу 500‑метровую просеку, и на этой поляне на сохранившийся фундамент установили новую, гранитную, стелу.

…Надвигалась ночь. Уехав в сторону от МП, мы расположились на ночевку в тайге, а на следующий день начали поиски бывшей вертолетной площадки.

МП и обнаруженная нами на следующий день бывшая вертолетная площадка расположены на северо-западе Усольского района, буквально в нескольких километрах от границы с Коми-Пермяцким автономным округом, у самого истока реки Уролка. Глухая безлюдная тайга простирается на десятки километров вокруг, деревень нет, за три дня экспедиции мы встретили здесь не более 5 человек. Это были заключенные, работающие без охраны на заготовке и транспортировке леса.

Лес настолько густой, что пройти по нему пешком практически невозможно — лесная чаща, завалы. Местность сложно пересеченная, с большими перепадами высот. Очень много обрывов, с которых можно по неосторожности упасть, получив смертельную травму. Помимо Уролки, здесь текут множество ручьев и мелких речек, расположенных, как правило, в глубоких ущельях. В низинах много заболоченных участков. Тайга разбита на обширные квадраты узкими пятиметровыми просеками. Эти просеки прорубали преимущественно немцы, насильно переселенные в годы Отечественной войны с Европейской части страны в Басим и принудительно работавшие на лесозаготовках. Там до сих пор сохранились узкие ветхие бревенчатые мостики, перекинутые через ущелья, гати в заболоченных местах. Но большинство просек ныне густо заросли кустами и тонкоствольными молодыми деревьями.

Однако наш вездеход, подготовленный по классу ТР‑3, без труда передвигался по просекам, раздвигая и подминая под себя кусты и тонкие стволы деревьев. Веткорезы, алюминиевые борта, силовой бампер с защитой рулевых тяг и мощный двигатель помогали в этом. Крупные стволы деревьев спиливали бензопилами. Лебедки позволяли вызволить застрявший автомобиль.

Однажды проткнули колесо непонятно откуда взявшимся огромным гвоздем с круглым сечением. Колесо, весившее 60 кг, быстро заменили на запасное и двинулись дальше.

Временами машина накренялась набок и могла упасть в ущелье или с обрыва. Но самое опасное испытание встретили при переезде через глубокое (15 м) ущелье, где внизу текла речка. Через ущелье был перекинут узкий старый мостик из полусгнивших бревен. При переезде он внезапно разрушился, и провалившийся задними колесами вездеход повис над пропастью. Осторожно вылезли из накренившегося над пропастью автомобиля, спилили бензопилой несколько деревьев, соорудили из бревен новый мостик и сумели таким образом спасти автомобиль.

В поисках вертолетной площадки мы проехали, пользуясь навигатором, большое число просек. Нашли же ее, как это часто бывает, случайно. Двигаясь в очередной раз от МП по лесовозной дороге, свернули на просеку, идущую на юго-восток. По мостику с трудом переехали речку Уролку недалеко от ее истока. Просека имела следы старой дороги: колеи от автомобилей, уложенные бревна в топких местах и даже два десятка небольших старых полуразрушенных бетонных плит. Ясно, что по этой просеке раньше проходила временная дорога. Зачем и куда?

Вскоре просека повернула на север, и наш навигатор четко обозначил поляну впереди! Продравшись через кусты, вездеход выехал на поляну неправильно округлой формы, очень ровную, полностью свободную от деревьев и кустов. Диаметр ее был около 150 м.

По краям поляны мы обнаружили большое число старых пней, в том числе сосновых, заросли иван-чая, указывавшие на вырубку. Нашли много трелевочных тросов, торчащих из-под земли. На краю поляны обнаружили 3‑метровую горку остатков неиспользованной песчано-гравийной смеси.

Обратив внимание, что поляна очень ровная и трава на ней растет не высокая, мы стали осторожно делать раскопы в разных местах ее. И обнаружили, что под слоем дерна и поздних наслоений земли на глубине 10–15 см вся площадка выложена бревнами, уложенными плотно один к другому!

Стало ясно: это действительно вертолетная площадка!

Известно, что она сооружалась по приказу маршала С. И. Руденко, начиная с ночи на 20 марта. Работы на ней продолжались в течение полутора суток. По приказу маршала лесорубы и военнослужащие спиливали здесь деревья, укладывая их на утрамбованный снег плотно друг к другу, засыпали неровности площадки песком. Сюда приземлялись 6 вертолетов, задействованных в спасении космонавтов. Здесь они стояли, заправлялись, отсюда совершали рейсы к МП, сбрасывая космонавтам одежду, продукты, топоры, пилы, спуская по тросовой лестнице и в корзинке спасателей — Наседкина, Лыгина и других.

Утром 20 марта отсюда, с еще не подготовленной площадки, на лыжах ушел на выручку космонавтам и пробирался около 2 км через густой лес спасатель подполковник В. С. Беляев.

Сюда, на вертолетную площадку, 21 марта, проделав за 2 ч на лыжах путь в 5–6 км, пришли (с сопровождающими) космонавты П. И. Беляев и А. А. Леонов. Ясно, что им была проложена лыжня не напрямик, через труднопроходимый лес, а в обход, по просекам.

Достав карту, мы внимательно рассмотрели ее. Действительно, расстояние от МП до вертолетной площадки через просеки (именно по пути, который только что проделал наш вездеход) составляет около 5–6 км. А напрямик через лес от вертолетной площадки до МП всего 2 км. Однако при этом надо без мостов пересечь ущелье реки Уролка, разделяющее МП и вертолетную площадку, и идти по густому таежному лесу, по сложно пересеченной местности, преодолевая подъемы и спуски, обходя обрывы. Вот почему В. С. Беляев, имевший 1‑й разряд по лыжам, прошел это расстояние за 5 часов.

Наконец, сообщим о главной находке на вертолетной площадке. П. Митягин в густой траве обнаружил странный предмет оранжевого цвета, необычного для тайги. Из-под наслоений земли он осторожно извлек прямоугольный фрагмент плотного синтетического материала размерами 95×10 см и толщиной до 2 мм. Это был фрагмент парашюта спускаемого аппарата космического корабля! Известно, что Беляев и Леонов после приземления для утепления обрезали куски парашюта и обвязывались ими поверх одетой мягкой части скафандров. Очевидно, перед посадкой в вертолет космонавты привели себя в порядок, сняв с себя все ненужные утепляющие фрагменты. И один такой фрагмент, 50 лет пролежавший в тайге, был обнаружен нами.

Обратный путь наш вновь пролег через Басим, Усолье и Березники. Вечером 21 июля мы закончили трехдневную экспедицию и возвратились в Пермь