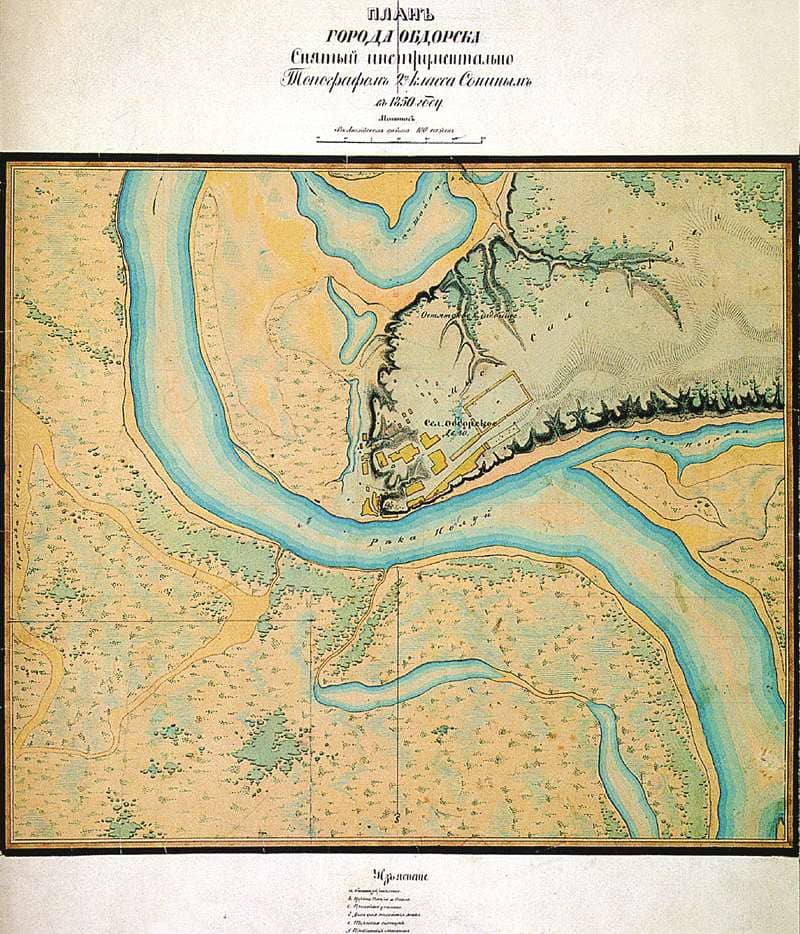

Обдорск (современный Салехард) — один из самых ранних сибирских городов. Свое название получил от коми-зырян, у которых дор — «место», т. е. место близ Оби. «Салехард» же — название ненецкое, в переводе на русский язык означающее сале — «селение», хард — на «мысу». Смена названий произошла в 1933 году, когда в составе Тюменской области был образован Ямало-Ненецкий автономный округ.

Появление Обдорска на карте России стало результатом первых походов за Камень новгородцев в XII–XIII вв. Новгородские дружины открыли для себя несметные богатства Югории, торговали с уральскими племенами, заложили остроги на Оби и Иртыше. В 1499–1500 гг., во время похода Семена Курбского, они спустились к низовьям Оби и в устье Полуя построили первую русскую крепость на севере Западной Сибири — Обдорский острог, именуемый на ранних годах его истории Носовым городком.

«Государев острог» Обдорск упоминается в исторических документах в 1595 г. Он был срублен под началом березовского воеводы Никифора Траханиотова. Острог с двумя башнями и окружавшим его четырехугольным тыном долгое время не имел ни постоянного караула, ни жилецких людей. Позже тут учредили Обдорскую заставу; в рукописных источниках она именовалась еще и Собской, то есть с Обского устья, а иногда — Обдорской Собской заставой. Основное назначение «острожка Обдорска, или Носового городка» того времени — сбор ясака с самоедов и остяков.

Собская застава стояла на переднем рубеже охраны дороги в «златокипящую» Мангазею, куда можно было добраться только летом, да и то водным путем. Поэтому в низовья Оби только на три летних месяца прибывали таможенные головы, а по окольным путям рассылались служилые люди. «Жить им на тех заставах не много времени — всего три месяца — июнь, июль и август, а больше того жить там нечего, потому что торговым и промышленным и всяким людям кроме Обдора и Собского устья после Семена дня (первого сентября. — Авт.) в осень и во всю зиму ездить нельзя: то место пустое и в сибирские города в то время тою дорогою никто не ездит» (П. Н. Буцинский. Заселение Сибири и быт первых ее насельников. 1889).

Многие служилые люди были неопытны в оценке мехов, жаловались, что «таможенное дело нам не за обычай». А потому купцы умудрялись обходить заставы, не страшась царских указов с предписаниями в случае их поимки «бить кнутом нещадно». «Десятая пошлина» шла «на государя»: кто оставлял десятую часть перевозимого товара, кто деньги. На заставе скапливались залежи всякой всячины: шкурки соболей, бобров, лисиц, кафтаны, сапоги, собачий корм, поношенные рубахи и даже оловянные и медные пуговицы. Но в Москву отсылали лишь меха, остальное таможенные головы и целовальники тут же продавали, а вырученные деньги шли на жалованье служилым людям и оплату приглянувшегося им товара. При такой системе сбора ясака в далеком, заброшенном под самый Ледовитый океан «царском селении» немалая часть собранного «прилипала» к рукам.

До начала XVII века спокойную жизнь далекой северной окраины России нарушали волнения самоедских племен, живших вблизи Обдорской округи. Они то и дело осаждали «крепостцу», а ее служилые люди как могли защищали.

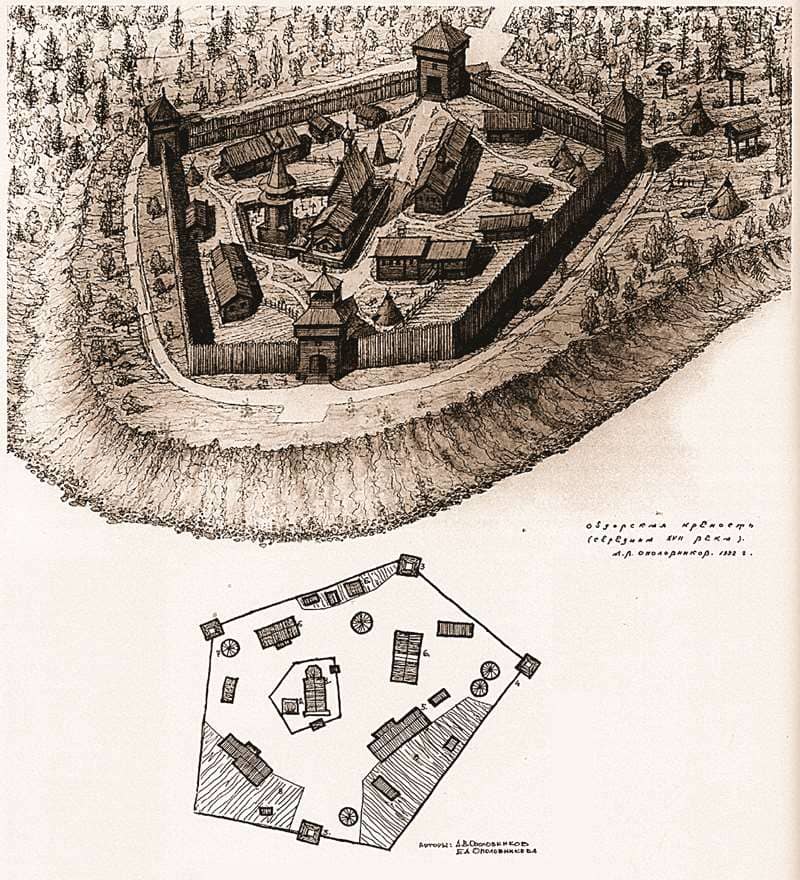

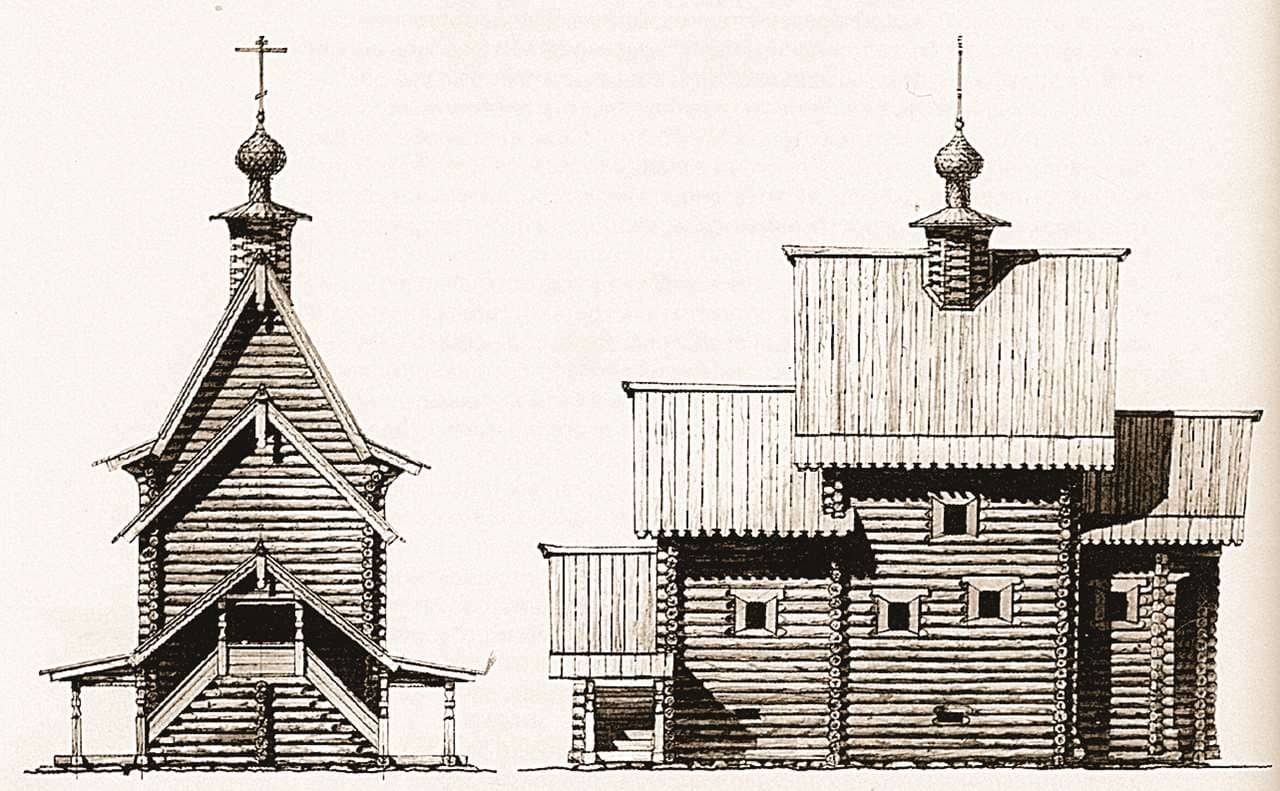

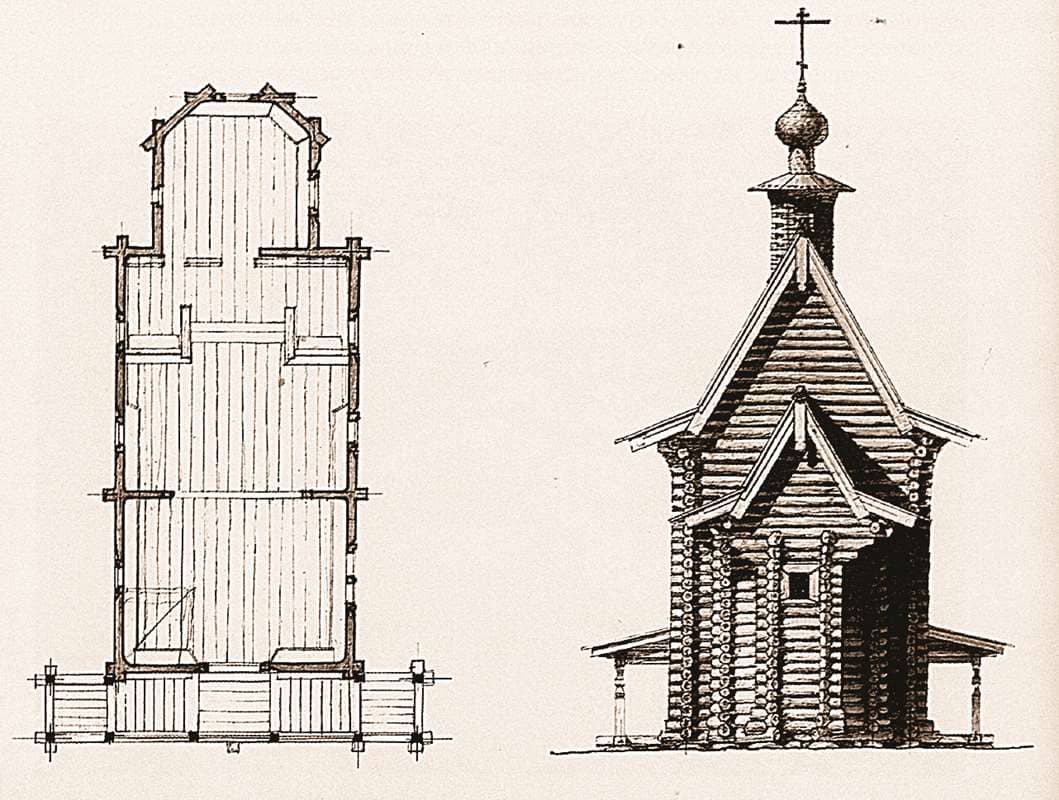

Главная обдорская цитадель просуществовала несколько столетий. В 1640‑х гг. двухбашенный острог был заменен на новый, четырехбашенный, с двумя проезжими и двумя смотровыми башнями. В нем поставили два амбара для торговых людей и таможню для сбора пошлин с местных торговцев. В 1730–1731 гг. по указу Анны Иоанновны острожные строения обновили. Общая протяженность крепостных стен увеличилась почти до 300 метров. С тыльной стороны острога разместили три башни из четырех. Это было оправдано стратегически: с башен следили за подходами неприятеля с самого опасного направления — со стороны тундры и тундрового редколесья. В срединной части крепости на самом высоком ее месте высилась деревянная церковь; рядом с ней — монументальная шатровая колокольня, служившая одновременно речным створом и маяком. После этой реконструкции Обдорский острог получил статус крепости. Десятью годами позже из Березова в Обдорск послали «две пушки железные со станками и колесами». Помимо них в арсенале крепости числилось 15 копий и 15 бердышей. Этим «арсеналом» Обдорская крепость напоминала старинные русские сказочные городки. При обдорском пушкаре Иване Никитине состоял отряд из 14 казаков «для защиты ясачных остяков от кочевых самоедов».

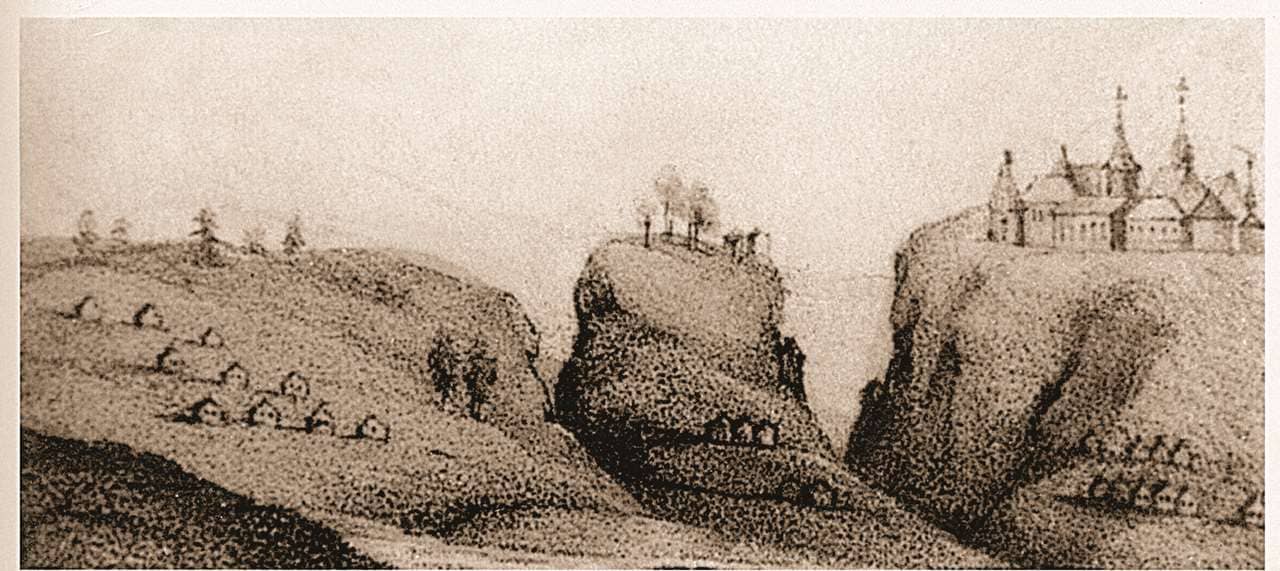

В середине XVII в. для установления бóльшего порядка в Обдорскую крепость из Березовского воеводства сюда отправляли «для караула» 50 казаков. В последующее время численность «обдорского гарнизона» увеличивалась почти ежегодно, и в 1754 г. в крепости уже было 100 казаков — самая большая численность гарнизона за все время его существования. Через столетие Обдорская крепость представляла собой значительное военное сооружение, но в конце XVIII в. Обдорск потерял свое значение как форпост колонизации заполярной области Западной Сибири. Это явилось следствием заката короткого века Мангазеи, упраздненной царским указом в 1760‑е годы. В 1799 г. тобольский губернатор И. Р. Кошелев отозвал из Обдорска «годовую обережь» и упразднил местный «арсенал». Все боевое вооружение вместе с железными пушками на колесах, бердышами и копьями, а также дотошно подсчитанные «пищиками» 444 картечины вывезли и сдали в губернское артиллерийское ведомство. Прекратилась и высылка ежегодных казачьих караулов из Березова и Тобольска. Оставшиеся казаки частично переселились в Березов, а частично продолжали жить на старом месте. В 1771 г. в бывшем русском заполярном форпосте было всего пять дворов, церковь и множество амбаров. А в 1807‑м по приказу тогдашнего тобольского губернатора А. М. Корнилова, посетившего Обдорск, крепостные строения — стены и башни — были уничтожены «за ветхостью». На изображениях Обдорска начала XIX в. их уже нет.

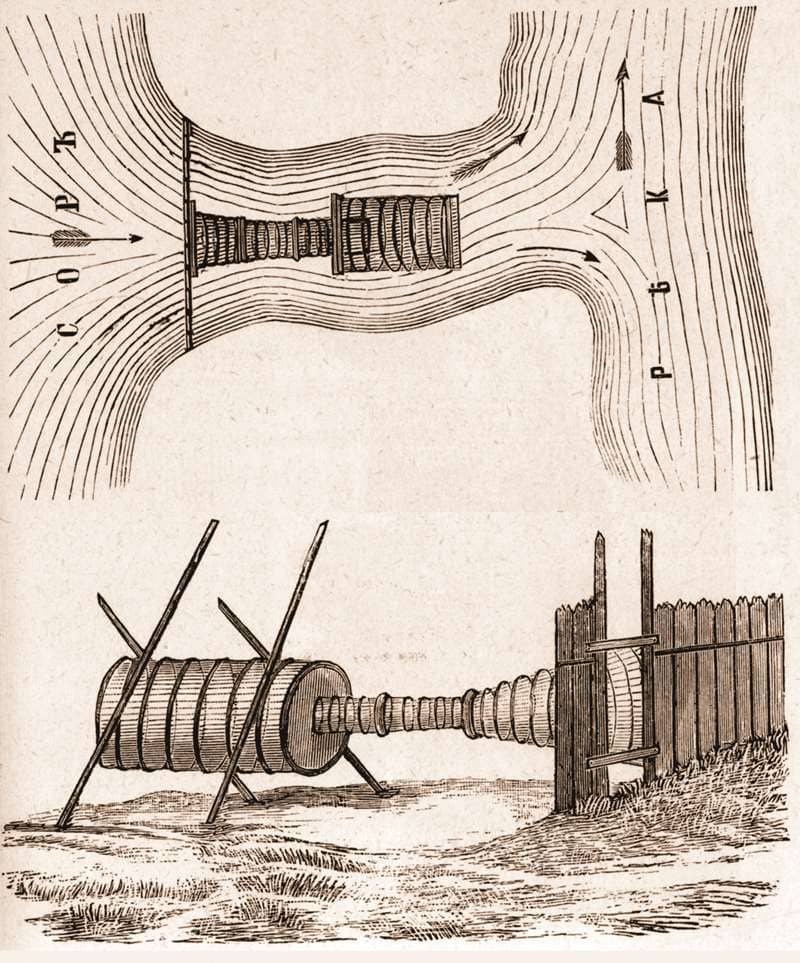

Жизнь в Обдорске бурлила только во время навигации. Заполненные товарами кочи и карбасы, направлявшиеся из Архангельской губернии или Тобольска в Мангазею, в обязательном порядке причаливали к обдорской пристани, так что там начиналось столпотворение. Прибывшие останавливались на заставе на несколько дней: платили пошлину и, пользуясь случаем, отдыхали после опасных переходов по морю или Оби. Застава располагала многими удобствами для мореплавателей. Была казенная баня и казенная же «хлебная изба», исправно выпекающая ароматные караваи и сдобы, приглашали чайные и трактиры, где предприимчивые обдорцы предлагали всевозможные угощения, благо, заготовка харчей, кваса и сусла была отдана им на откуп. Отсюда часть судов отправлялась дальше, в Мангазею, а часть прибывших занималась обменом с самоедами и остяками, выменивая у них на привезенные товары (мануфактуру, чай, сахар, крупы, муку, скобяные изделии и охотничьи припасы) песцовые шкуры, оленьи пыжики, гагачий пух, сало морского зверя, «рыбий зуб» — бивни моржа, рыбу. То же самое предстояло и на обратном пути, в августе, следующим из Мангазеи торговым судам, которые уже заметно проседали под грузом бочек с рыбой и топленым жиром морского зверя.

С конца XVII — начала XVIII в. небольшой городок у полярного круга оставался одним из главных, если не единственным, очагов устьевого и морского рыбного лова в регионе. Учитывая возросший спрос на рыбу у жителей южных областей Западной Сибири, купцы из Тобольска, Самарова (Ханты-Мансийска), других приобских и прииртышских городов посылали сюда своих торговых агентов. Так что растущее из года в год торговое значение Обдорска уже на рубеже XVIII — XIX вв. полностью преобладало над его прежними охранными и административными функциями. Складывался небывалый по размаху очаг меновой торговли с самоедами (ненцами), остяками (хантами) и вогулами (манси).

Еще будучи крепостью и позже Обдорск занимал важное место в христианизации местных инородцев. Сначала успехи на этом поприще были невелики, чему мешала деятельность местных князьков, призывавших своих соплеменников активно сопротивляться церкви. Дело доходило даже до отправления специальных отрядов. Так, в 1607 г. для усмирения князя Тайшина в Обдорский острог был послан отряд стрельцов во главе с сотником Иваном Рябовым. Но вместо казненного «князьца» борьбу продолжали его сын и внук, не раз подбивавшие обдорскую родовую знать к захвату и грабежу русского города, намереваясь создать хантыйское княжество с подчинением не Москве, а потомкам Кучума. Беспорядки в Обдорской волости продолжались и в первые два десятилетия XVIII в.

Русская православная церковь не раз пыталась покончить с волнениями среди инородческих племен. На этом поприще отличился митрополит Филофей (Лещинский), окрестивший сына обдорского князя Гынду Тайшу, нареченного Алексеем, и стремившийся попасть в Обдорск. Но в 1726‑м рьяно отстаивающие свою веру язычники даже не пустили священника на берег, угрожая застрелить его вместе со свитой.

В 1746 г. по благословению митрополита Тобольского и Сибирского Антония II (Нарожицкого) в Обдорске был заложен новый храм, освященный во славу Василия Великого; одновременно к церкви пристроили придел во имя святителя Николая Мирликийского, особо почитаемого у жителей Севера и Сибири. Почти через семьдесят лет на месте храма появился новый, 3‑престольный. Нововозводимая церковь строилась на средства обдорян и частные пожертвования. Например, иконостас и все церковное убранство были привезены в Обдорск березовским купцом А. Н. Новгородовым из Тобольска. У новой церкви помимо приделов в честь прежних святителей с учетом пожеланий обдорских прихожан, в основном рыбопромышленников, «иметь святых покровителей рыболовства», появился еще один — в честь апостолов Петра и Павла.

Первая в истории Обдорска каменная церковь появилась в начале 1890‑х гг. О строительстве храма игумен Иринарх (И. С. Шемановский) писал: «Обдоряне, справедливо гордясь этим храмом, <…> слишком склонны к преувеличению своего участия в деле сооружения этого храма, обошедшегося около 100000 рублей. Этот храм выстроен главным образом на образовавшиеся при миссионерской церкви капиталы от денежных и других приношений инородцев. На средства, собранные в разных местах членами Обдорской миссии, на пожертвованные 10000 рублей купцом Трапезниковым «на предмет постройки миссионерской церкви в Обдорске», на 30000 рублей, пожертвованных известным сибирским деятелем А. М. Сибиряковым, на <…> пожертвования обдорского купца Ф. Н. Карпова и еще очень и очень немногих обдорян; на долю же подавляющего большинства обдорского общества в деле постройки обдорского храма выпали лишь одни разговоры и болтовня, часто тормозившие ход построек и доставлявшая немало неприятностей заведывающему постройками купцу И. Н. Корнилову». В сентябре 1894 г. каменная церковь была освящена в честь апостолов Петра и Павла.

Став крупным торговым центром в низовьях Оби, Обдорск в XIX в. достиг расцвета своей коммерческой деятельности. В начале столетия заметно выросло число постоянных жителей. Сюда охотно переселялись предприимчивые зыряне (коми) из Печорского края и русские. Было тут и немало потомков казаков, которые закончив свою службу, оставались в Сибири. «Красивое племя: они крепки, голубоглазы и светлорусы. Живут в хороших домах и держат их опрятно. Занятия их: летом — рыболовство, а зимой — звероловство. Почти все достаточны… Женщины хорошо одеваются… Вообще замечено, что крестьяне всего крайнего севера целой Сибири… гораздо образованнее, нежели в средних и южных округах всего края…» (И. И. Завалишин. Описание Западной Сибири.1862).

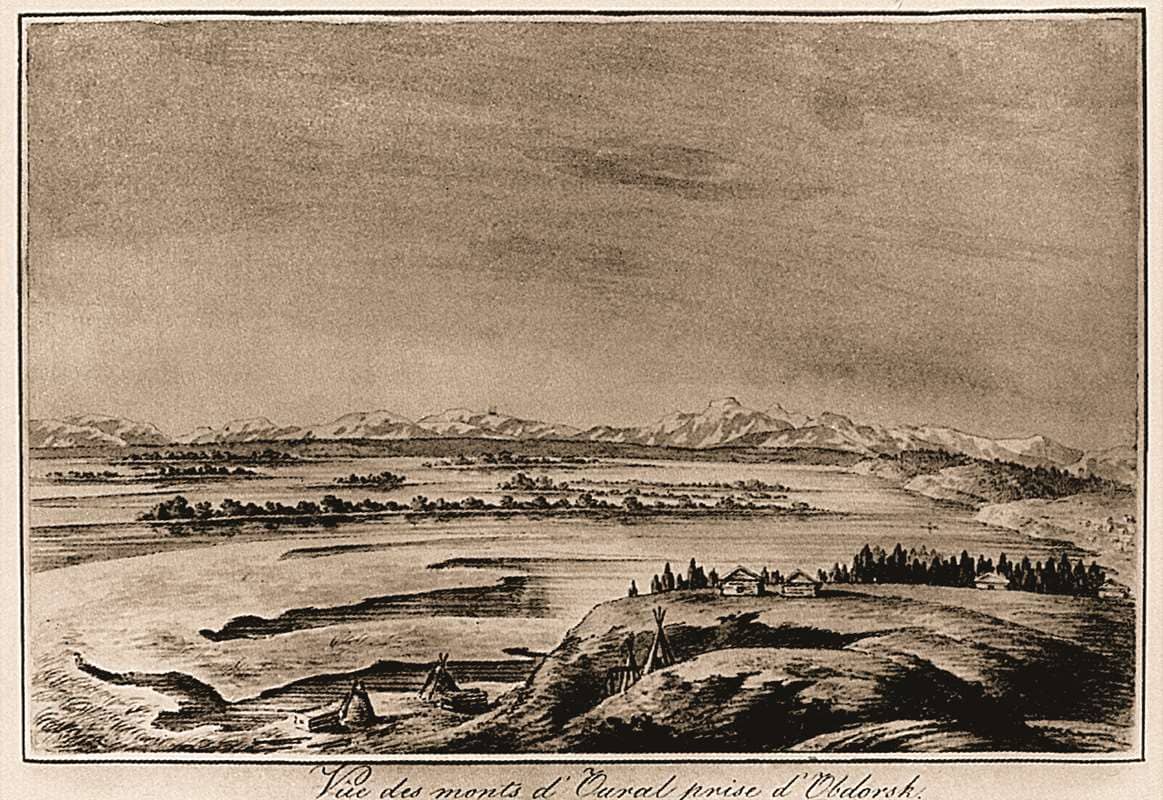

Уже к концу 1840‑х годов «в Обдорске заметно некоторое довольство жизни; большая часть домов имеет окна со стеклами; между тем, лет за двадцать тому назад штурман Иванов нашел здесь только четыре дома, которые имели оконные рамы со стеклами; у прочих, вместо стекол, натянута была шкура налимов». «Это гиперборейское местечко, — писал И. И. Завалишин, — с своей красивой деревянной церковкой и группой хорошо обстроенных домиков, очень эффектно, когда на него глядишь с реки…».

Но именно в этот период губернские власти решили снести Обдорск, непонятно почему вдруг озадачившись идеей защиты остяков, хотя раньше такой прыти в их действиях не наблюдалось. Тобольские чиновники «простерли свое стеснение в Обдорске до того, что это селение, состоящее из 52 домов и находящееся в 7 верстах от Оби на Полуе, на скалистом берегу, захотели срыть с лица земли, под тем предлогом, что оно построено на земле остяков, и что остяки лишаются моху для корма оленей» Положение спас купец Скорняков, в доме которого «уже были выломаны окна». Он «убежал из Обдорска и явился к генералу Гасфорту (Г. Х. Гасфорт — генерал-губернатор Западной Сибири, — авт.) во время бытности там члена Государственного Совета Анненкова. Это спасло Обдорск! Генерал Гасфорт исходатайствовал Высочайшее повеление об утверждении Обдорска на том месте, где он теперь находится, и жители пришли в такое умиление от милостивого поступка г. Гасфорта, что тогда же поставили ему в Обдорске памятник!» (М. К. Сидоров. Север России. 1870).

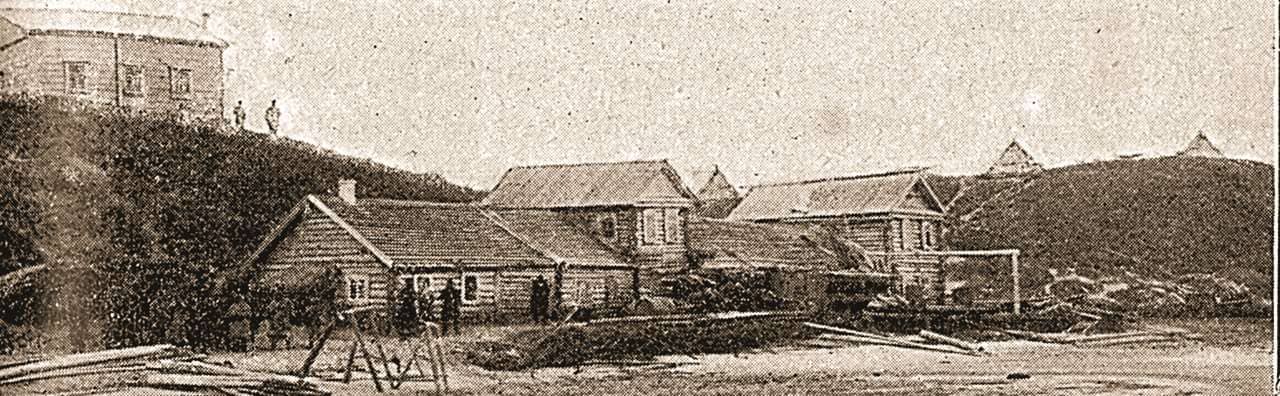

Обдорск конца XIX в. выглядит прямо-таки «глянцевым городком». «Нынешний вид (1884 г., — авт.) представляет значительное улучшение против прежнего: здесь имеется деревянная церковь, 67 дворов, 150 лавок и амбаров, больница и школа. Жители занимаются охотою, рыбным промыслом и торговлей, даже держат домашний скот и дворовую птицу, хотя и в небольшом количестве, по причине сурового климата» (Живописная Россия. Т. XI. Западная Сибирь. 1884). Летом связь с внешним миром поддерживалась лишь по Оби, а зимой в Обдорск попадали на оленях из Березова. На протяжении 600 верст между уездным и волостным центрами было десять станций, где меняли оленей и ночевали, пережидали непогоду. При подъезде к Обдорску в 1903 г. можно было заметить, что улица «застроена хорошенькими, чистенькими снаружи домиками; видна зажиточность…

Ближе, под ногами, раскинулась подгорная часть городка; правильная короткая улица, хозяйственные постройки… Мы зашли сделать визит с любезным хозяином в один дом. Нас ласково встретили, провели в чистые, хорошо меблированные комнаты; всюду обычная городская обстановка; показали весь дом, показали его торговую половину, где одна, где две комнаты заняты лавкой с полками по стенам, с грудой всевозможного товара, где были и предметы самоедского спроса, и местного потребления, и, осматривая такую лавку, нельзя было не удивиться сообразительности северного торгового человека, который, избегая лавочной торговой скуки и холода под таким северным градусом широты, устроил теплое, домашнее помещение и не морозит покупателя и себя, принимая его сначала к себе в комнаты, порой даже угощая чаем, и потом уже проводя в торговое помещение, где покупатель может выбирать сколько ему угодно, не стесняясь ни холодом, ни временем, которое здесь недорого стоит» К. Д. Носилов. Мои записки о жизни, обычаях и верованиях самоедов. 1895).

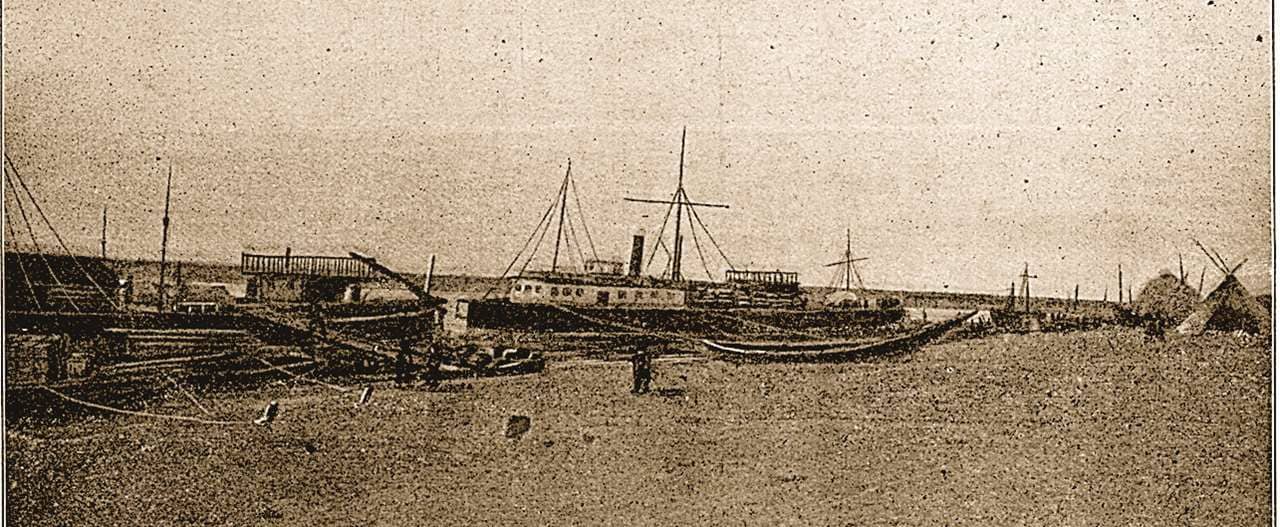

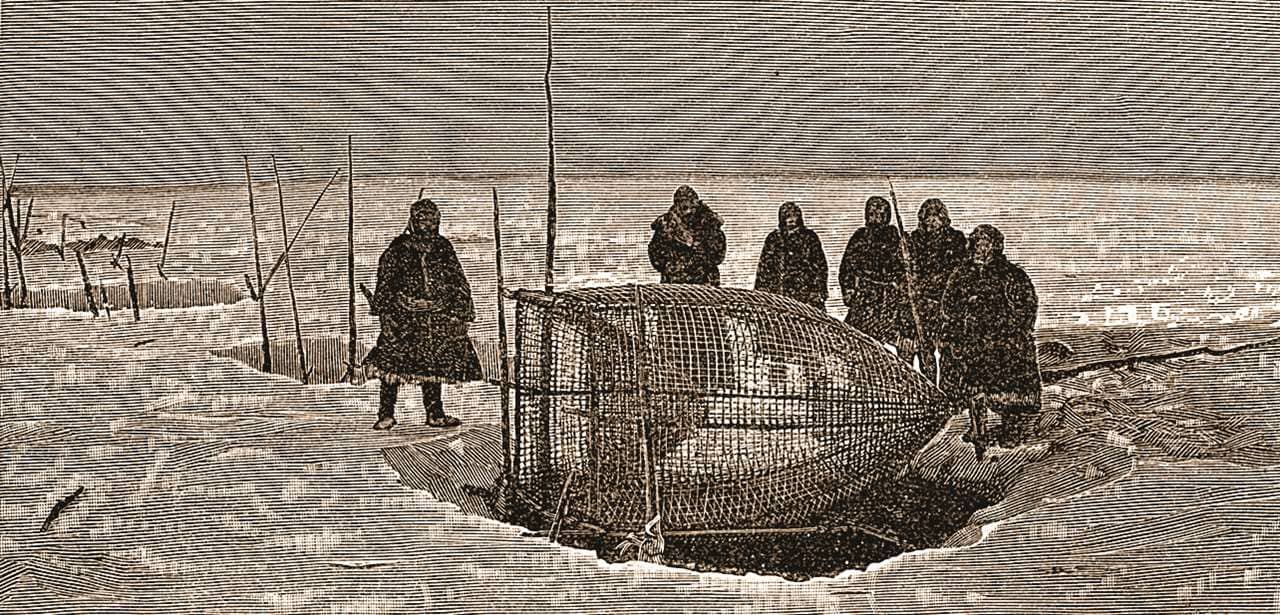

Неотъемлемой картиной обдорской старины до начала XX в. была летняя путина. Как столетиями ранее, в это время жизнь в Обдорске оживала. «Оригинальную и оживленную картину представляет тогда берег Полуя. Песчаная береговая полоса вся усеяна разного рода «посудами» (судами, — авт.); тут и тяжелые «неводники» (большие лодки), и маленькие городовушки и быдьяновки. Местами виднеется целый лес мачт, каюков и паузков, уже совсем оснащенных и готовых к отправке. По берегу горят костры, в которых кипят котлы со смолой.

Между тем к Обдорску начинают подплывать сверху тобольские купцы и промышленники. Это опасные конкуренты для обдорян: значительная часть всей низовой рыбы ловятся ими. Они ловили бы и больше, но расстояние и бури многоводной Оби держат их суда и мешают попасть к воньзе (по-остяцки — первый подъем рыбы с моря, — авт.).

Тоболяки приплывают на паузках и баржах. Баржи, кроме законтрактованных в Тобольске рабочих и разных предметов, необходимых для рыбной ловли, везут еще товары: хлеб (всего от 20 до 40 тысяч пудов ежегодно), соль, разного рода мануфактуру, частью закупленные на Ирбитской ярмарке, частью изделия кустарей Тобольского округа.

Наконец, большая часть населения уезжает «на низ». Обдорск пустеет. Проходя по улице, часто видишь избы с заколоченными ставнями. В иных домах остаются только женщины и дети…

В конце августа снова оживляется Обдорск; к этому времени съезжаются промышленники со своих рыболовных заведений, разбросанных до самой Обской губы. Выйдя на яр, всегда увидишь каюки, идущие на веслах или парусах по Полую. Скоро весь берег усеян лодками. Все ждут пароходов, которые придут за рыбой. Первый пароход приходит обыкновенно 29–30 августа, последний — не позже 5–7 сентября… 10–14 сентября уезжает из Обдорска последний пароход, увозя за собой баржи и паузки, нагруженные обдорской рыбой. Всего вывозится рыбы из Обдорска по приблизительному подсчету местных жителей около 200000 пудов на сумму около 300000 рублей. Уехали пароходы и снова затихает «северная столица» (Азиатская Россия. М., 1903).

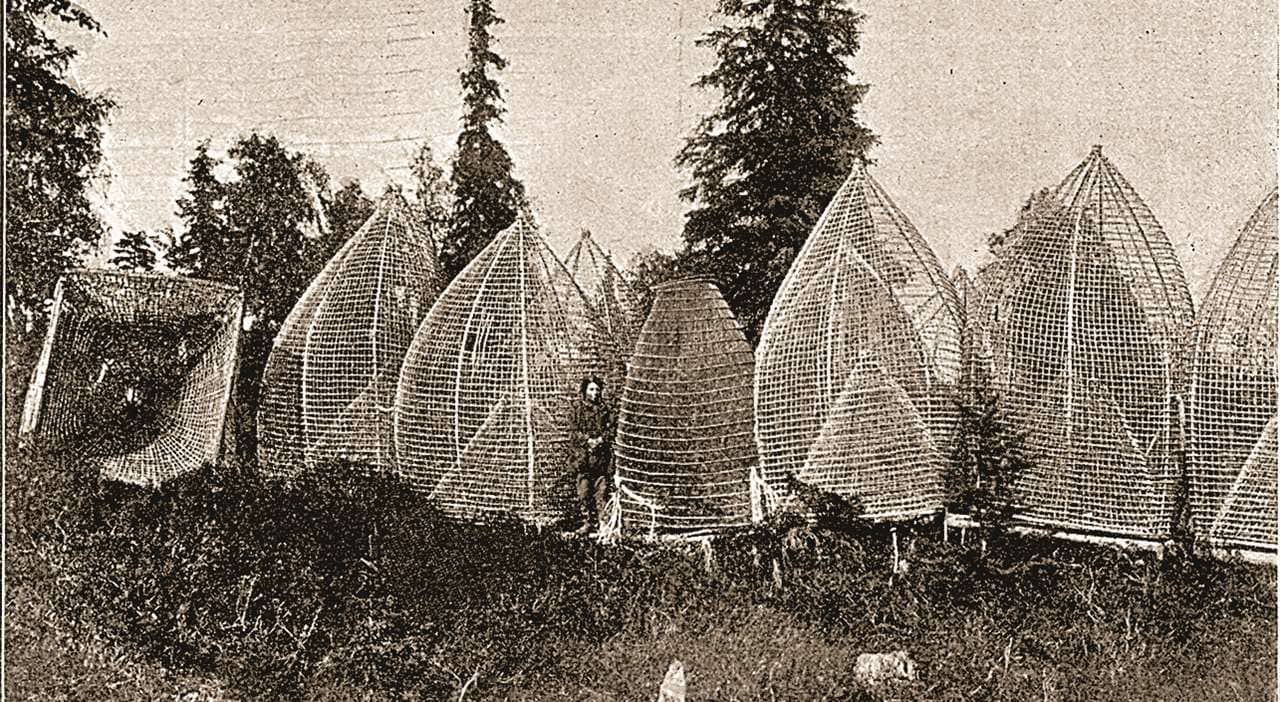

Через три с лишним месяца замерзшая «северная столица» огромного Обдорского края снова оживает. Подходит время знаменитой местной ярмарки. «Обдорская ярмарка, играющая не последнюю роль в торговле пушниной вообще в России, открывается 2 января (нового стиля, — авт.). К этому времени съезжаются самоеды с пушным товаром, также отчасти с мамонтовой костью, моржовыми клыками, тюленьими шкурами и другими более второстепенными предметами. Числа 10–15‑го приезжают в Обдорск тобольские купцы или их «доверенные». Сами тоболяки непосредственно от самоедов пушнины не скупают, а берут то, что собрано обдорянами.

С приездом тоболяков первый процесс ярмарки — собирание пушнины — кончается и начинается второй — сдача товара тоболякам. Числа 20‑го кончается ярмарка. Тоболяки нагружают нарты пушниной и, обыкновенно по двое, по трое для безопасности, едут в далекий обратный путь до Тобольска, а оттуда в Ирбит на ярмарку.

Обдорская ярмарка расположена в конце одной из улиц, выходящий в тундру. По обеим сторонам улицы нарты, с которых тоже производится торговля, преимущественно меновая. На этих нартах разложены товары, необходимые самоедам: кирпичный чай, сукно разных цветов для летних гусей (гусь — традиционная летняя одежда самоедов типа плаща-накидки с капюшоном, — авт.) и для прошивки женской зимней одежды, медные побрякушки, которыми обвешиваются самоедки, пояски, котлы, ножи, топоры, кремни, огниво, ружья, сети, ящики, железные листы, на которых разводится костер в чуме, капканы разного рода, деревянная посуда, изготовляемая зырянами: ложки, чашки всех величин. Тут же и остяки со своими убогими произведениями: тагарами (травяные циновки), травяными подстилками, замороженным жиром и морошкой, зимней рыбой, собачьей шкурой и проч. Настоящая торговля происходит однако не здесь, а по домам. С нарт на ярмарке торгуют преимущественно беднейшие обдоряне. Товар они берут в кредит у обдорских же купцов, которые ставят при этом цены выше лавочных и вообще сильно эксплуатируют обдорскую мелкоту» (Азиатская Россия. М., 1903).