Впервые про демантоиды я услышал в 1998 году со слов Геннадия Скачкова, человека который дал мне «пропуск» в мир самоцветов, истинного любителя камня и коллекционера, и сразу же осведомился, а можно ли мне поехать на добычу этого минерала?

— Почему же нет, — ответил мне Геннадий, — только сможешь ли, ведь все таки в лес едем, работать.

— Не знаю, посмотрим, — ответил я.

— Проверим на деле, готовь вещи, послезавтра мы выезжаем.

И вот настал тот долгожданный день, когда мы с Геннадием на железнодорожной станции «Уктус» ждем поезда «Свердловск – В. Уфалей». Поезд был в этот день последним, а так как это была еще и пятница, сели мы в него с трудом, потому что едут в нем практически одни садоводы да огородники. После 2,5 часов этого испытания мы прибыли в знаменитую своими самоцветами-демантоидами Кладовку. Зашли в дом, в котором нам предстояло жить, бывшее почтовое отделение, где уже нас ждали остальные члены бригады. «Вот помощника вам привез», — радостно сказал Геннадий. «Привет, Леха!» — услышал я знакомый голос, оказалось, это Миша, сын Геннадия. «Знакомься, это Женя и Андрей, — сказал Миша, — мои друзья». Впоследствии во время ужина выяснилось, что Женя работает мастером на заводе, а Андрей — водителем, но каждого из них привела туда одна вещь, а именно, любовь к камню. После ужина началась подготовка нашего внедорожника Луаза, в простонародии Волынь, к завтрашней поездке на Бобровку, скидали вещи, проверили масло в двигателе и бензин в баке. Пора спать, выезд в 7 утра.

Утром следующего дня мы наконец — то выехали на Бобровские россыпи, через деревню и ж/д переезд на лесную просеку в сторону г. Нязепетровска. Какое-либо покрытие на дороге отсутствовало напрочь, так что на каждой кочке мы рисковали вывалиться за борт нашего чудо-внедорожника из-за того, что наш автомобиль был еще и без крыши, т. е. кабриолет.

Проехав ЛЭП и доехав до нужного поворота, мы сворачиваем в лес, и тут же удача в прямом смысле этого слова нас покидает. Нам преграждает дорогу Лэнд Крузер, из которого выходят ребята не мелкого телосложения и не робкого десятка. Поступает вопрос, куда и с какой целью мы едем. В таких случаях нельзя говорить, что едем за камнем, так как начнется еще больше лишних вопросов. Отвечаем, что едем на покос, но нам в принципе не верят и просят предъявить паспорта. Но кто же ездит в лес с паспортами? Поэтому нам предлагают проехать до деревни, где нас оформят как полагается, со всеми почестями. Выезжаем за «друзьями», по дороге выкидываем в сточную канаву сетки и инструмент, дабы не усугубить ситуацию. Прибыв в деревню, естественно, никакого оформления с почестями не получаем, у нас с наших же слов переписали контактные данные (естественно, каждый придумал то, что мог), и нежданные гости ретировались восвояси. «Что это было?» спросите Вы. Отвечу: «Обычный передел земель, который был тогда, в 90-е годы, и теперь не редкость.

Но на этом мы не сдаемся, чуть переждав, выезжаем обратно, по дороге подбираем инструмент. Вот и началась полноценная работа: откачка ведрами воды из шурфов, углубление выработок. Я же, в свою очередь, наблюдаю за всеми процессами добычи и параллельно перебираю старые отвалы, находя в них и маленькие кристаллы зеленого прозрачного турмалина, и игольчатые рутилы, и множество других замечательных минералов, даже демантоид, который был пропущен при прошлых промывках, а также сам учусь промывать материал.

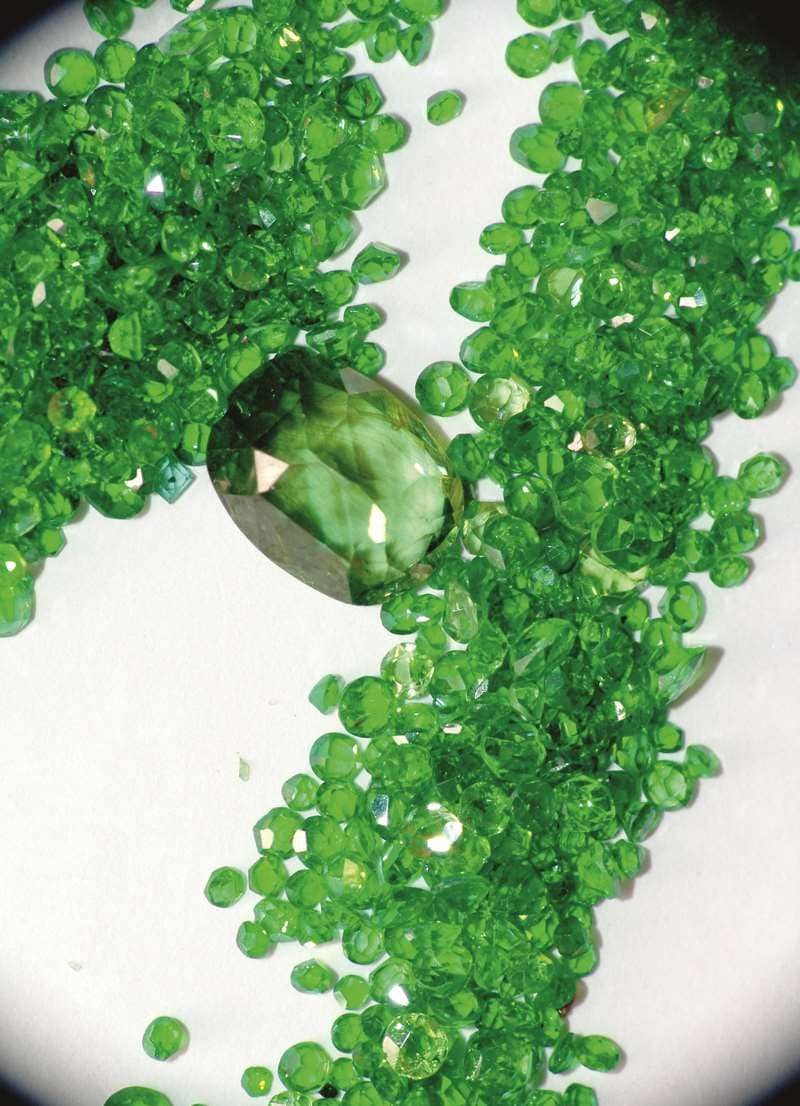

В этот же день вечером со стороны дороги слышим голоса. «К нам гости,» — сообщает Михаил. Вышли трое, поздоровались. Оказался местный лесничий с двумя сопровождающими. «Ну что, как добыча? — поинтересовался он? — Хозяева заезжали?» После нескольких дежурных вопросов они ушли, пожелав удачной работы. Выгонять они нас не стали, так как это бесполезно. Уйдем мы — придут другие. Больше за время нашего пребывания на бобровских россыпях нас никто не беспокоил и мы продолжали плодотворно работать дальше. Итак, если смотреть объективно, то процесс добычи демантоида ничем не отличается от процесса добычи других россыпных минералов: копай выработки, извлекай породу, промывай, просматривай, вари еду. Вечером чай возле костра и бесконечные разговоры о камне. Все это полноценные рабочие моменты, совмещенные с элементами быта, где на каждого члена бригады возложена своя определенная обязанность и от выполнения которой зависит успех уже всей бригады. Кстати, бывает и такое, что, перед тем как найти красивый и стоящий экземпляр, необходимо пройти не одну выработку, а две и три, затратить кучу сил и энергии. По результатам нашей поездки за демантоидом было добыто три достаточно больших камня и около десятка мелких, различной чистоты и цвета. Это, думаю я, очень не плохо, и с задачей бригада, да и я в свою очередь справились.

Теперь подведем итог, что добыча демантоида — дело совсем нелегкое, как это, наверное, показалось читателю. Но когда находишь прекрасный образец, то вмиг забываешь о впустую пройденных метрах и об усталости. Самое удивительное же случится тогда, когда из-под умелых рук мастера-огранщика перед взглядом предстанет хорошо обработанный и сияющий всеми цветами радуги камень, радующий взор и пленящий сердце.

Долгое время демантоид называли по ошибке «уральским хризолитом», «уральским изумрудом» и т.д. Название «демантоид» можно перевести с немецкого языка как «подобный алмазу» (нем. demon — «алмаз», греч. eidos — «подобный»). Он относится к группе граната и является самым редким и дорогостоящим ее представителем.

Демантоид — третьий по популярности уральский драгоценный камень после изумруда и александрита. Разнообразие окраски демантоида может варьироваться от темно-зеленого — и травянистого до желтого и медового цветов. Но самым и ценными и дорогими являются экземпляры темно-зеленого цвета. Зеленая окраска камня обусловлена примесями в нем железа и хрома, а, в свою очередь, в желтых сортах присутствует титан. Также встречаются индивиды с эффектом так называемого «кошачьего глаза» или «конский хвост» из-за присутствия в них минерала биссолита.

Так сложилось, что россыпные месторождения демантоидов расположились на одноименных речках — речках Бобровках. Но расположено одно из них, Полдневское месторождение, в 28 км южнее города Полевского и 18 км к юго-западу от деревни Полдневой. Елизаветинское месторождение, в свою очередь, в 25 км юго-западнее города Нижний Тагил.

Выше читателю был предложен рассказ о первом месторождении демантоида — Полдневском. Оно было открыто в 1874 году на реке Бобровке А. В. Калугиным — одним из первых основателей коллекционного дела на Урале, сотрудником Свердловского Горного Института (ныне Уральского Государственного Горного Универститета).

Россыпи этого удивительного по красоте и окраске минерала сопровождают коренные месторождения, находящиеся в ультраосновных породах. Месторождения расположены в зонах повышенной трещиноватости, где минерал образуется и находится в мелких трещинах. Но россыпи находятся в бортах долины реки, поэтому высокая обводненность выработок-шурфов является главной проблемой при добыче этого самоцвета. Глубина, на которой находится продуктивный слой, может составлять от 1 до 6 метров, а мощность слоя — от 1 до 3,5 метров. Дойдя до горизонта, материал извлекают и поднимают на поверхность, где его отправляют на промывку. Месторождения этого камня на ювелирное сырье разрабатываются только на Среднем Урале. Максимальная добыча ювелирного демантоида осуществлена в 1913 году и составила 104 килограмма. Кристаллы ювелирного качества при этом редко превышали размер в 5 мм, а кристаллы в 10 мм считались и считаются поныне уникальными. Самые крупные кристаллы демантоида имели массу 252,5 и 149,0 карат.