Наличие воды – характерная особенность перехода

В течение полутора столетий

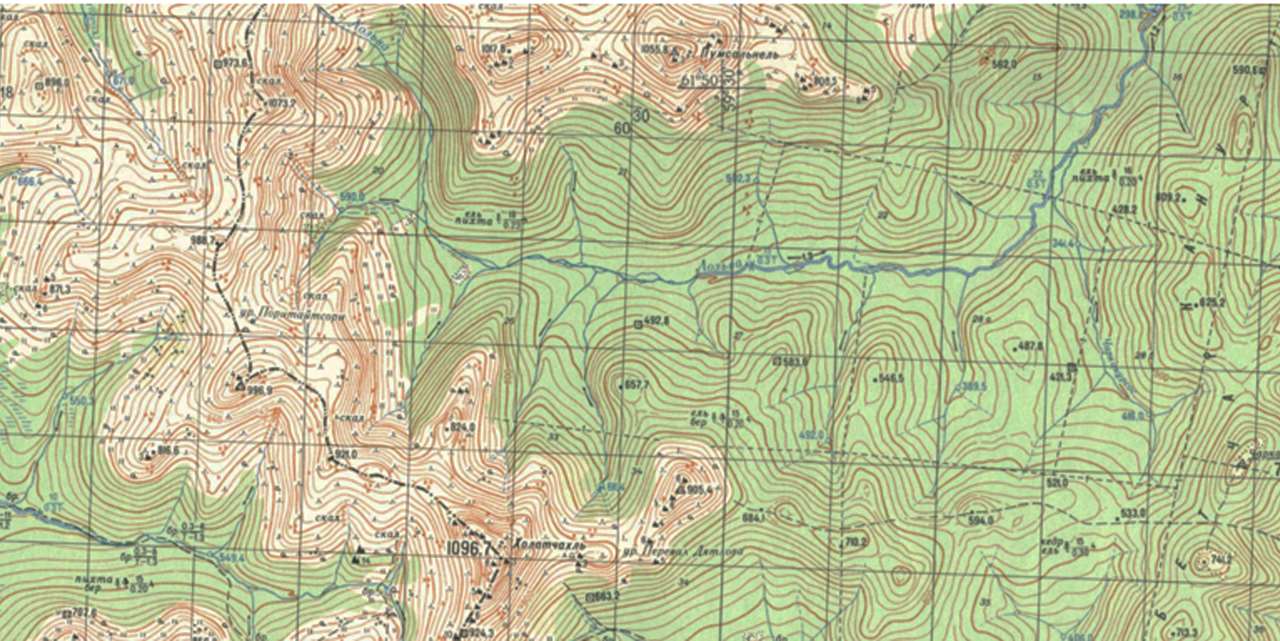

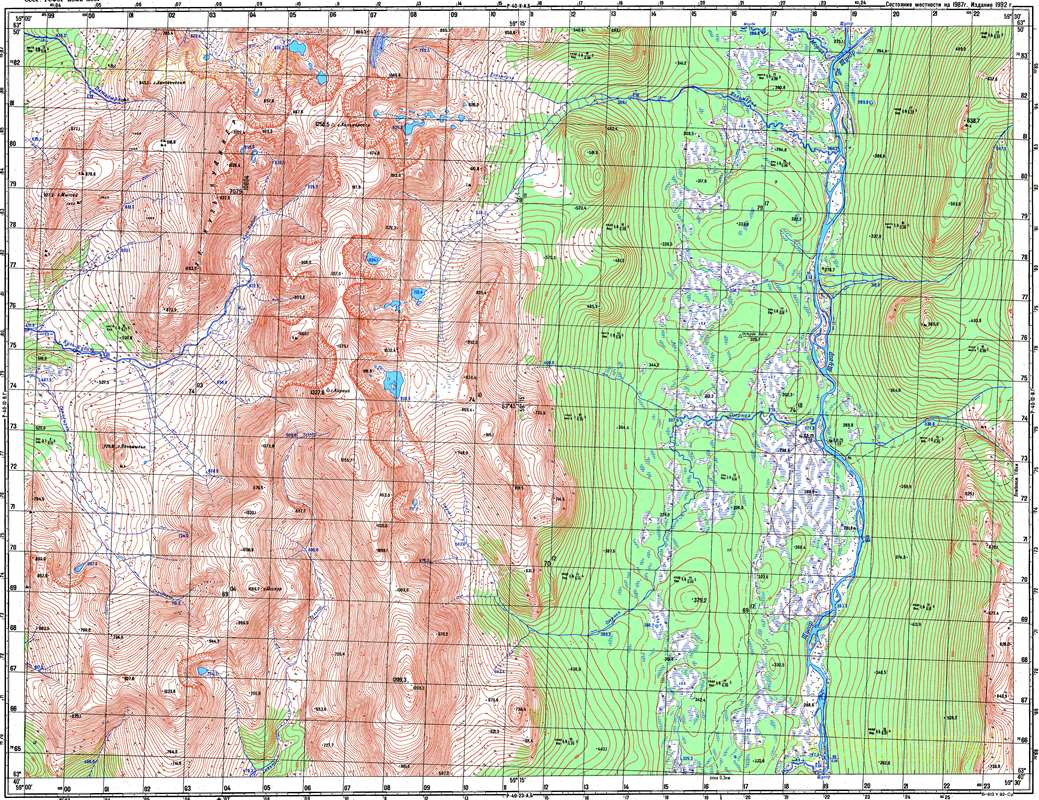

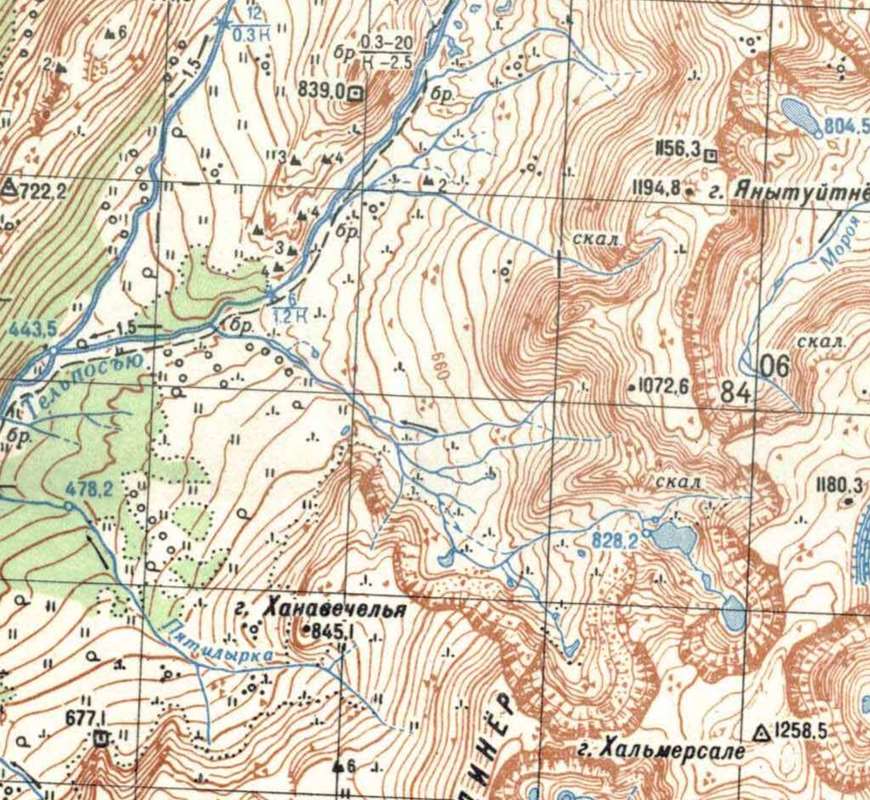

В самой северной части Свердловской области, в верховьях реки Лозьвы находится очень удобный перевал через Уральский хребет. Расположен он в истоках безымянного правого притока реки Лозьвы на восточном склоне и безымянного правого притока реки Хозьи на западном склоне Уральского хребта. Перевал находится между вершинами, высота которых 988,7 и 996,4 метров (см. карту). Эти вершины на современных географических картах не имеют названия, как и ручьи, стекающие с перевала на восток и на запад. Далее, для удобного понимания текста, я буду называть приток Лозьвы, стекающий на восток, Восточный, а на запад – Западный.

В районе перевала находится небольшое озерко. Характерная особенность перевала – наличие воды от снежников. На других соседних перевалах вода отсутствует. Высота перевала – около 880 метров, а ширина его – почти километр. Сочетание малой высоты и наличие на нём воды делает перевал удобным для перехода через Уральский хребет. На Восточном ручье находится несколько небольших по высоте водопадиков, а также снежников.

Западный ручей является правым притоком реки Хозьи. На современных географических картах этот перевал называется – урочище Поритайтсори. Об этом топониме в течение полутора столетий писал ряд исследователей

Таблица 1 – Характеристика горы разными авторами

| № п/п | Автор | Год | Название | Перевод |

| 1 | Регули A. | 1844 | Poritottne ssäri Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 2 | Регули A. | 1846 | Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 3 | Юрьев Д. | 1852 | Поритотне-Чахль | — |

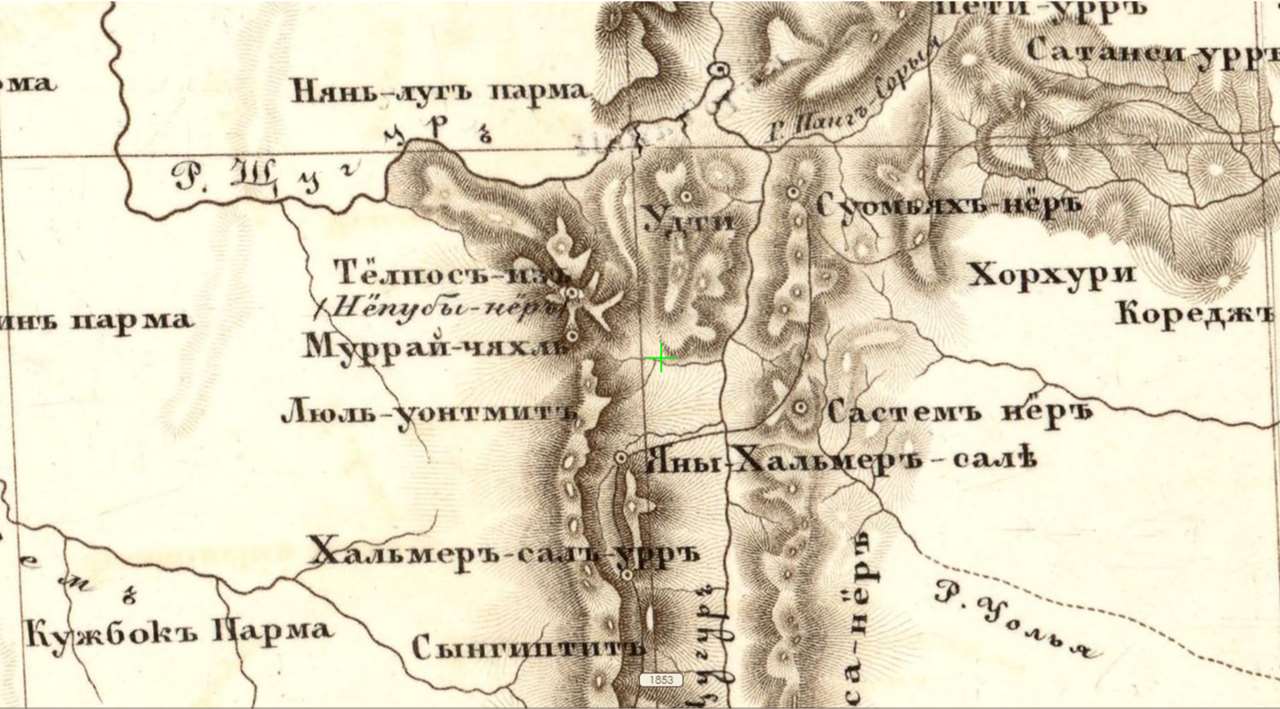

| 4 | Ковальский М. | 1853 | Пуратотнэ-Сори | — |

| 5 | Юрьев Д.,

Брагин В. |

1856 | Поритотне | — |

| 6 | Федоров Е. | 1894 | г. Пори-Тотен | — |

| 7 | Варсанофьева В. | 1929 | Большая Порри-Тотне-Сори-Чяхль | — |

| 8 | Варсанофьева В. | 1929 | Малая Порри-Тотне-Сори-Чахль | — |

| 9 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсори | «Седловина, на которую носят борщевик» |

| 10 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсорисяхыл | «Гора седловины, на которую носят борщевик» |

| 11 | Слинкина Т. | 2011 | Пōри-тāйт-Сори | «[Урочище], на переходе поперечного отрога» |

| 12 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл | «[Высокая]гора у перехода, [где] возят борщевик» |

| 13 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори | «Седловина, [по которой] возят борщевик» |

| 14 | Карелин В. | 2025 | Порат-Тытнэ-Сори | «Седловина, намокающая от сугробов [снега]» |

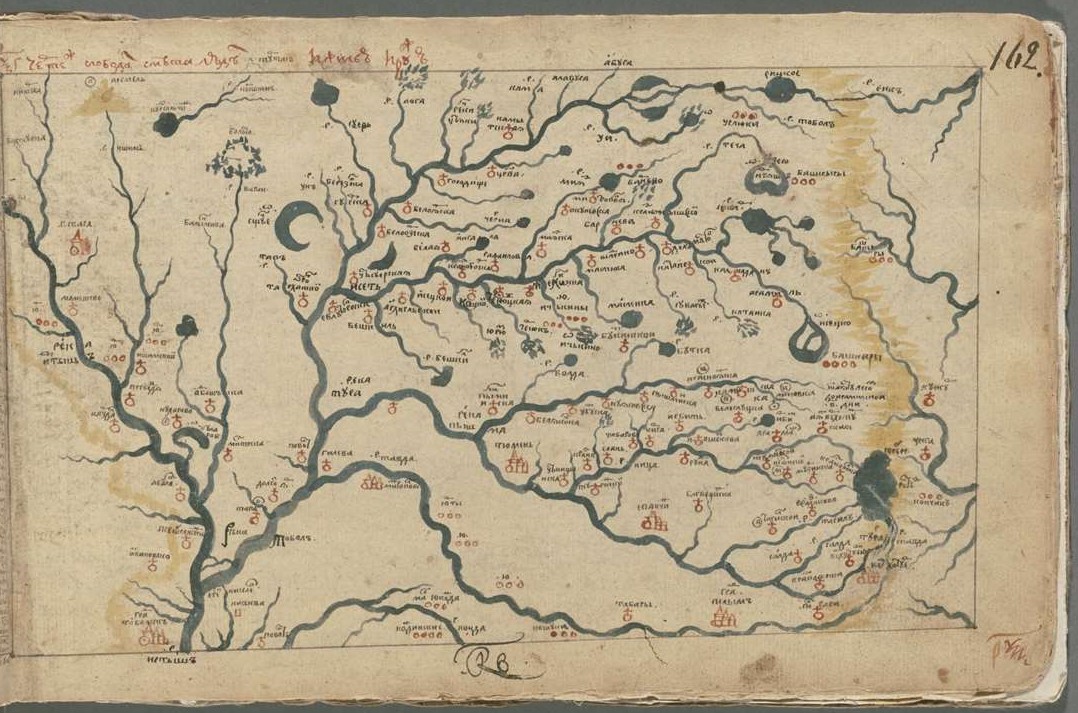

Вероятно, впервые такой топоним записал на карте венгерский исследователь Антал Регули, который в 1843 – 1845 годах совершил путешествие вдоль Уральского хребта в поисках Прародины венгров. В 1844 году во Всеволодоблагодатске, со слов манси Алексея Касимова, он составил карту «Область верхней Лозьвы». На этой карте он записал топоним «Porritottne särri». После возвращения из своего уральского путешествия Регули в 1846 году составил «Этнографо-географическую карту Северного Урала…», на которой отмечен топоним «Poritottne ssäri».

В Венгрии, в Будапеште, в отделе рукописей библиотеки Венгерской Академии Наук хранится архив Антала Регули. Там мне удалось отыскать следующую запись на отдельном листочке: «Porritottne särri. Wogul. Sanka ne jevo krivo idjot, er ist steil…». Большая часть фразы на русском языке, но на латинской графике, а последняя – на немецком языке.

Эту фразу можно перевести следующим образом: «Поритотне сори. Вогульское. Возвышение [въезд] на него криво идёт, он крутой…».

Таким образом, Регули трижды топоним «Поритотне сори» записал без топоформанта, характеризующего гору, а фиксирующего элемент «сори» – «седловина между двумя горами (перевал)». При этом, Регули не раскрыл смысл потамонима «Поритотне».

Исследования и объяснения топонимов

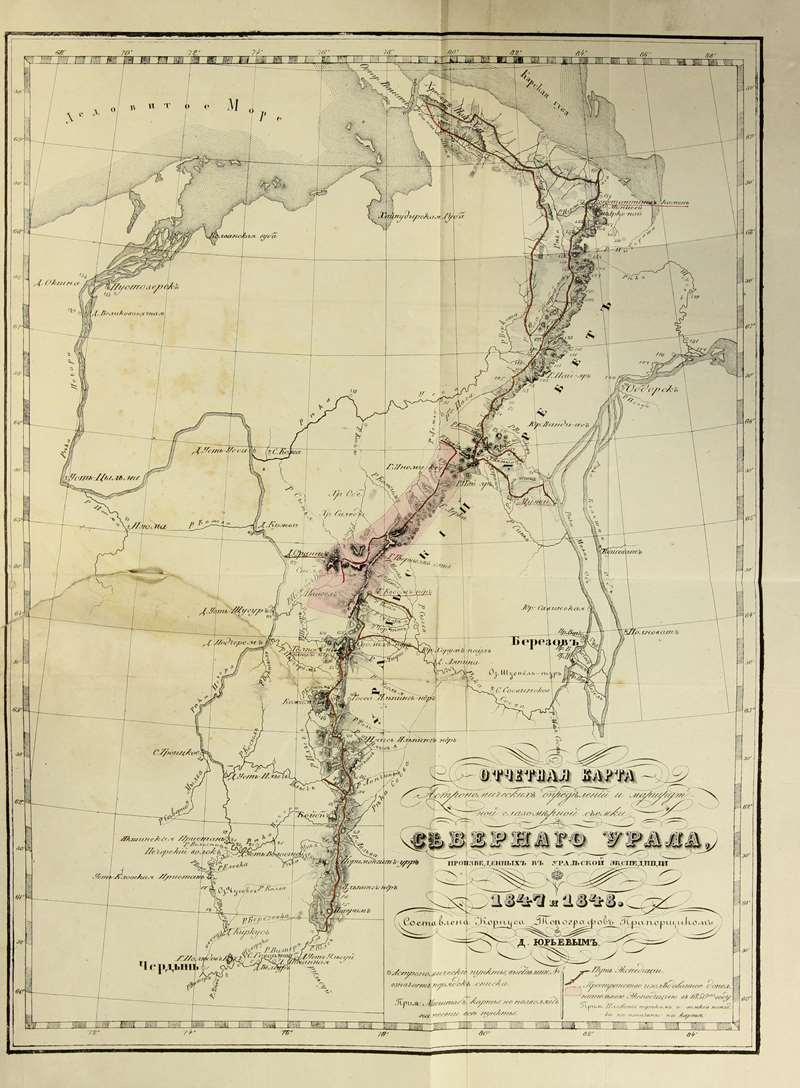

В 1847 – 1850 годах Русское Географическое общество провело исследование Северного Урала. В различных трудах с материалами, полученными в экспедиции, упоминается рассматриваемый топоним. Топограф Дмитрий Юрьев составил «Отчётную карту астрономических определений и маршрутной глазомерной съёмки Северного Урала, произведённых в Уральской экспедиции в 1847 и 1848 годах». На этой отчётной карте рассматриваемый топоним отсутствует. Одновременно, Дмитрий Юрьев издал книгу «Топографическое описание Северного Урала, исследованного Уральскою экспедициею в 1847 и 1848 годах». В этой книге рассматриваемый топоним упоминается в следующем тексте: «…примыкает на севере к горам Холе-Чахль и Гордгангъ-Чахль; в долине их разделяющей находится главный исток реки Большой Уньи, в которую вёрст через 10, обойдя мыс Суомъях-Нёль, впадает река Малая Унья. Далее, от Горгангъ-Чахля, линия разделения вод делает колено около 8 вёрст к северо-западу, и следует хребтами Поритотне-Чахль и Мань-Лундхусепъ-Урръ к главному истоку реки Лозьвы, текущей на восток из озера, заключённого в глубоком обрывистом каменистом ущелье хребта Яны-Лундхусепъ-Урръ».

Здесь Дмитрий Юрьев потамоним «Поритотне» связывает с понятием оронима «Чахль». Однако, другой участник этой же экспедиции М. Ковальский в отчётном томе с результатами экспедиции «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Географические определения мест и магнитные наблюдения» записал следующее: «Река Малая Лозьва, соединение всех источников Малой Лозьвы в долине Поритотнэ-Сори».

То есть, Ковальский потамоним «Поритотнэ» не связывал с оронимом «Чахль», а использовал топоформант «Сори» – «долина [седловина]». На карте «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», составленной топографами этой экспедиции Д. Юрьевым и В. Брагиным в 1856 готу, отмечены потамонимы: «Поритотне», «Горганг-Чахль», «Холе-Чахль». То есть, потамоним «Поритотне» не является названием горы.

В 80 – 90-е годы XIX века на Северном Урале геологические исследования проводил Е. Федоров. По результатам своих наблюдений он составил в 1894 году «Гипсометрическую карту Вологодского Урала и бассейна р. Сосьвы», на которой он указал ороним г. Пори—Тотенъ, вероятно вслед за Юрьевым., где «Пори—Тотенъ» — гора.

В 20-е годы ХХ века на Северном Урале проводила исследования геолог В. Варсанофьева в своей статье «Географический очерк бассейна Уньи», опубликованной в 1929 году, она упоминает две вершины – Большая и Малая Порри-Тотне-Сори-Сяхль. Вероятно, ей, как и Е.Федорову, была хорошо известна книга Д. Юрьева, где записан ороним «Поритотне-Чахль». А детальная информация, имеющаяся у Антала Регули, им обоим была недоступна.

А. Матвеев в нескольких своих топонимических словарях «Географические названия Урала» приводит две формы рассматриваемого топонима: «Порыгтотнэсори» – «Седловина, на которую носят борщевик»; «Порыгтотнэсорисяхыл» – «Гора седловины, на которую носят борщевик». Первая из них соотносится с данными Регули, а вторая частично использует запись Д. Юрьева. При этом, в обоих случаях А. Матвеев произвольно добавил согласную фонему «Г», переведя «Порыг» – «борщевик» (съедобное растение).

Т. Слинкина в своей монографии «Мансийские оронимы Урала» приводит три формы записи рассматриваемого топонима. В первой из них она фиксирует вслед за А. Матвеевым: «Порыг-Тотнэ-Сори» – «Седловина, [по которой] возят борщевик», где «порыг» – «борщевик» + «тотнэ» – «нести, носить» + «сори» – «седловина».

В другом случае, вслед за Д. Юрьевым, она частично использует форму «Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл» – «[Высокая] гора у перехода, [где] возят борщевик».

В третьем варианте она приводит оригинальную форму: «Пōри-Тāйт-Сори». Именно такая форма топонима записана на современных географических картах. Используя такую форму, Т. Слинкина даёт её перевод: «Пōри-Тāйт-Сори» – «Урочище на переходе поперечного отрога», где «пōри» – «поперёк, поперечный» + «тāйт» – «рукав», множественное число от «тагт» – «ветви», в переносном смысле «ответвления, отрасли» + «сори» – «урочище».

В первом варианте Т. Слинкина, вслед за А. Матвеевым, без каких-либо обоснований добавила согласную фонему «Г» («порыг» вместо «пори»). А в третьем варианте странно выглядит замена «тотне» на «тайт» с непонятной логикой перевода (непонятно, о каком поперечном отроге на седловине идёт речь, поперёк которого имеет место переход).

Варианты перевода

Из вышеизложенного видно, что впервые полный перевод топонима попытались дать только в советское время. А. Матвеев А. и Т. Слинкина к «пори», без какого-либо обоснования, добавили согласную фонему «Г» и получили «порыг» – «Борщевик». С такой интерпретацией первой части топонима трудно согласиться. Для перевода второй части топонима «тот-нэ» и Матвеев а. и Слинкина используют основу глагола «тотуꜧкве» – «нести, везти». Третья часть топонима: «сори» – «седловина» – представляет собою более надёжный смысл. Замечу только, что «седловина» относится к горным элементам. В мансийском языке, в основном, в названии горы отражаются какие-то географические её особенности. С этой точки зрения переводы «порыг» – «борщевик» и «тот-нэ» – «нести, везти», как не географические элементы, следует считать неубедительными.

Вариант «Пōри-Тāйт-Сори», предложенный Т.Слинкиной, с заменой «тотнэ» на «тāйт», представляется неестественным, из-за значительной замены состава букв топонима. Поэтому следует поискать какой-то более убедительный перевод рассматриваемого топонима.

Рассмотрим следующий возможный вариант: «Порат-Тытнэ-Сори». Здесь порат «сугробы», где «Т» – показатель множественного числа. «Тынтэ» – глагольная основа от «тытлтаꜧкве» – «намочить» с заменой гласного «О» на гласный звук «Ы», а «сори» – «седловина (перевал)». В итоге получаем: «Порат-Тытнэ-Сори» – «седловина, намокающая [от] сугробов [снега]». Такой перевод соответствует реальной местности перевала, урочища Порат-Тытнэ-Сори. Во-первых, в районе этого урочища всегда можно найти воду, что отличает его от других соседних перевалов. Во-вторых, в районе этого перевала, особенно на его восточных склонах, практически весь летний период сохраняются снежники, питающие водой всё урочище, которое намокает и сохраняет воду.

Рассмотрим ещё одно название горы, склоны которой на север опускаются к седловине «Порат-Тытнэ-Сори». Д Юрьев рассматривает гору Гордганг-Чахль, расположенную севернее вершины Хола-Чахль. Скорее всего, гора Гордганг-Чахль соответствует вершине, которая на современных географических картах имеет высотную отметку 996,9 метров. Т Слинкина записала название этой горы в форме «Хōртхан-Сяхл» и даёт перевод – «[Высокая гора] с гнездовьями коршуна», где «хōртхан» – «коршун, ястреб».

Однако, такой перевод на убедителен: почему же коршуны облюбовали эту гору и устраивали гнездовья на ней, а не на другой горе? Возможен другой перевод. Разделим «гордганг» на два компонента: «Гордганг» = «горд» + «ганг». В мансийском языке согласные «Г», «К» могут заменяться на согласную фонему «Х», а звонкие («Д») заменяются на глухие («Т»). Тогда получаем: «горд-ганг» = «хорт-ханг».

В итоге имеем: «Харт» – «Волок» (с заменой гласной «О» на гласную «А» на базе диалектов) + «хāꜧ» (отглагольная основа от «хāꜧхуꜧкве» – «влезть, подняться») + «сяхл» «гора». Тогда получаем: «Харт-Хāꜧ-Сяхл» – «Гора, [около которой] взбираются [на] волок (на перевал)». Таким образом, вершина Харт-Хāꜧ-Сяхл является своеобразным указателем, передающим информацию о возможности волока, перевала через главный Уральский водораздел в районе урочища Порат-Тытнэ-Сори.

Фото Юрия и Анны Ильенко

Вернуться в Содержание журнала

Уникальная рассоха на Тельпосском хребте объясняет название горы

Остаётся загадочной

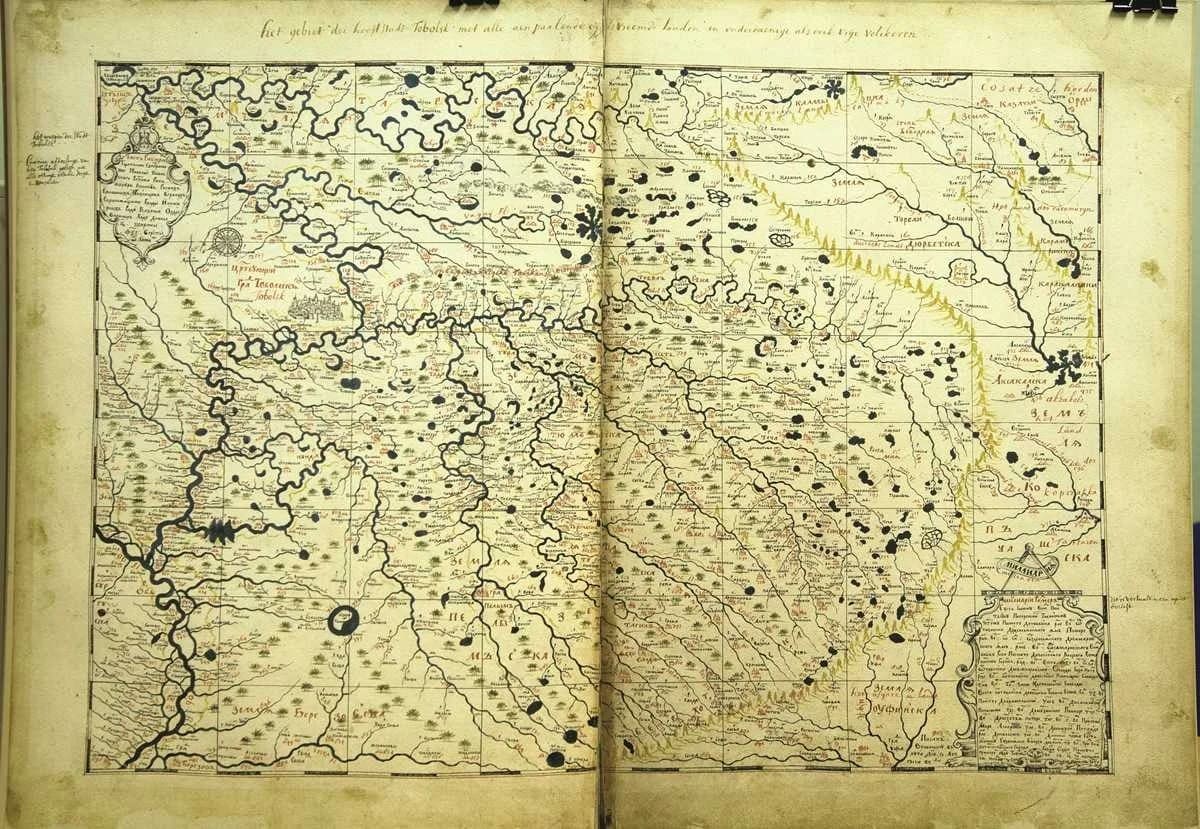

В 1845 году в России было организовано Императорское Русское Географическое общество. И первым крупным мероприятием под его эгидой была Уральская экспедиция, которая в 1847–1850 годах. То есть в течение трёх летних сезонов исследовала Уральские горы от города Чердыни до Северного Ледовитого океана.

Полученные результаты были опубликованы в двух томах. Автором первого тома был астроном Мариан Альбертович Ковальский, а автор второго тома – геолог Эрнст Карлович Гофман (во втором томе приведён дневник горного инженера Никифора Ильича Стражевского, руководителя одного из экспедиционных отрядов). В этих описаниях фигурирует гора Моррай (Мурай)-Ур.

Однако, в публикациях место расположения этой горы по указаниям разных участников экспедиции неоднозначно. Также не указана высота этой вершины. На современных географических картах такой топоним отсутствует. Но имеется гидроним: река Мороя. В целом, гора с таким названием до сих пор остаётся загадочной.

Не включил в список

В дневнике Стражевского записано: «…За этими горами [Люль-Уонтмит-Чахль и Яны-Тумп-КВГ] идёт низкая небольшая цепь гор Моррай-Ура, которой проход служит путём сообщения между Европой и Азией. За Морраем возвышается горная цепь Гось-Ойка, оканчивающаяся перед южным отрогом Не-Пуби с пиком».

Здесь слова «за этими горами» следует понимать как цепочку вершин с горами Люль-Уонтмит и Яны-Тумп, протянувшуюся в восточном направлении. А слова «за Морраем возвышается горная цепь Гось-Ойки» необходимо рассматривать как взаиморасположение вершин в северном направлении.

В этих трудно воспринимаемых фразах чувствуется редакционная правка текста Э.К. Гофманом. Сам Н.И. Стражевский свои тексты писал простыми словами, предельно ясными для прочтения. Кроме того, имеются разночтения в написании этого оронима. Никифор Ильич видел «низкую небольшую цепь гор Моррай-Ур», но не посетил эти горы.

Мариан Альбертович Ковальский определял высоты нескольких вершин тригонометрическим способом, с двух точек. Одна из них находилась «на самой высокой сопке линии разделения вод» на хребте Састем-Нёр. А другая не имела точной привязки: «западный склон хребта Суммах-Ньёр».

Обе эти сопки находятся на Главном Уральском водоразделе в восточной части долины реки Щугор. С этих двух точек Ковальский увидел высокую вершину, расположенную по соседству (южнее) с горой Тельпос-Из и принял её за гору Мурай-Чахль (так она записана Ковальским в таблице определённых им мест).

Вполне логично в этой таблице не указана высота г. Мурай-Чахль, так как Стражевский на эту гору не поднимался, а, следовательно, высота её не была определена.

Затем Ковальский, при определении азимута на эту гору, записал: «г. Муррай-Чахль». Вероятно, понимая некоторое рассогласование между Стражевским и Ковальским в определении этой горы, Гофман не включил эту гору ни в список определённых географических мест, ни в перечень барометрических наблюдений.

Две горные цепи

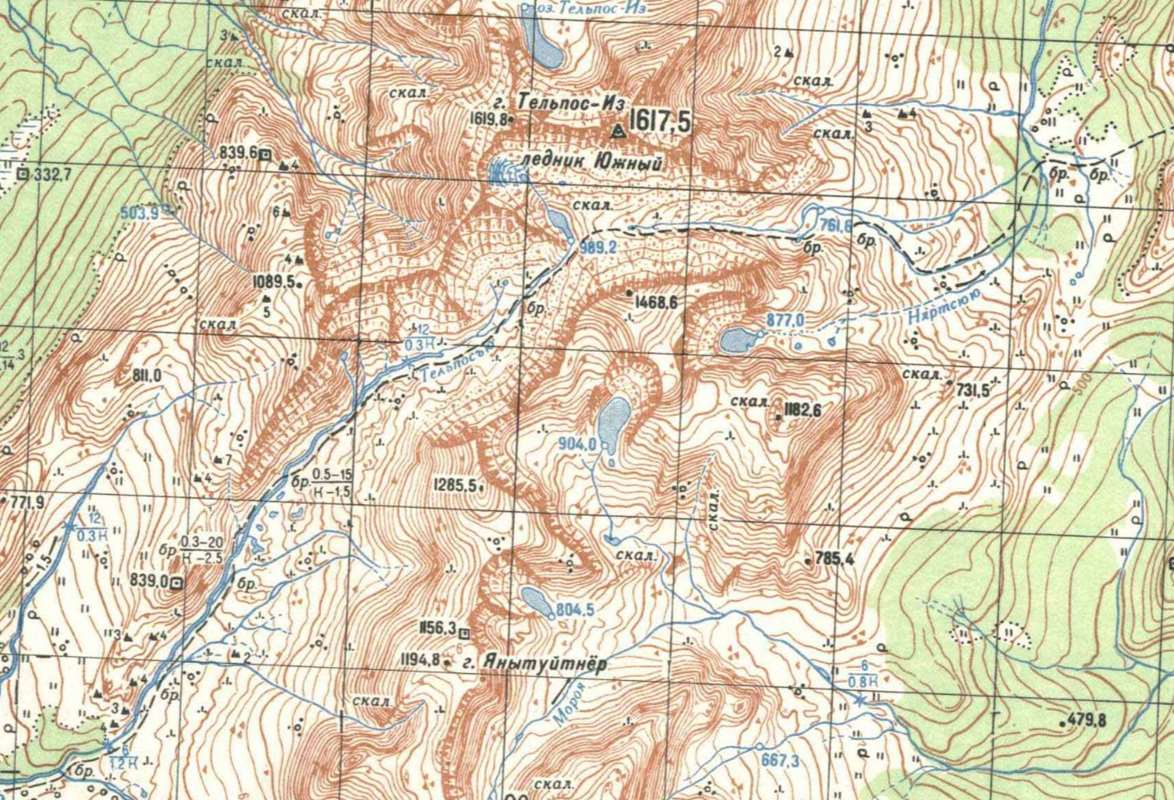

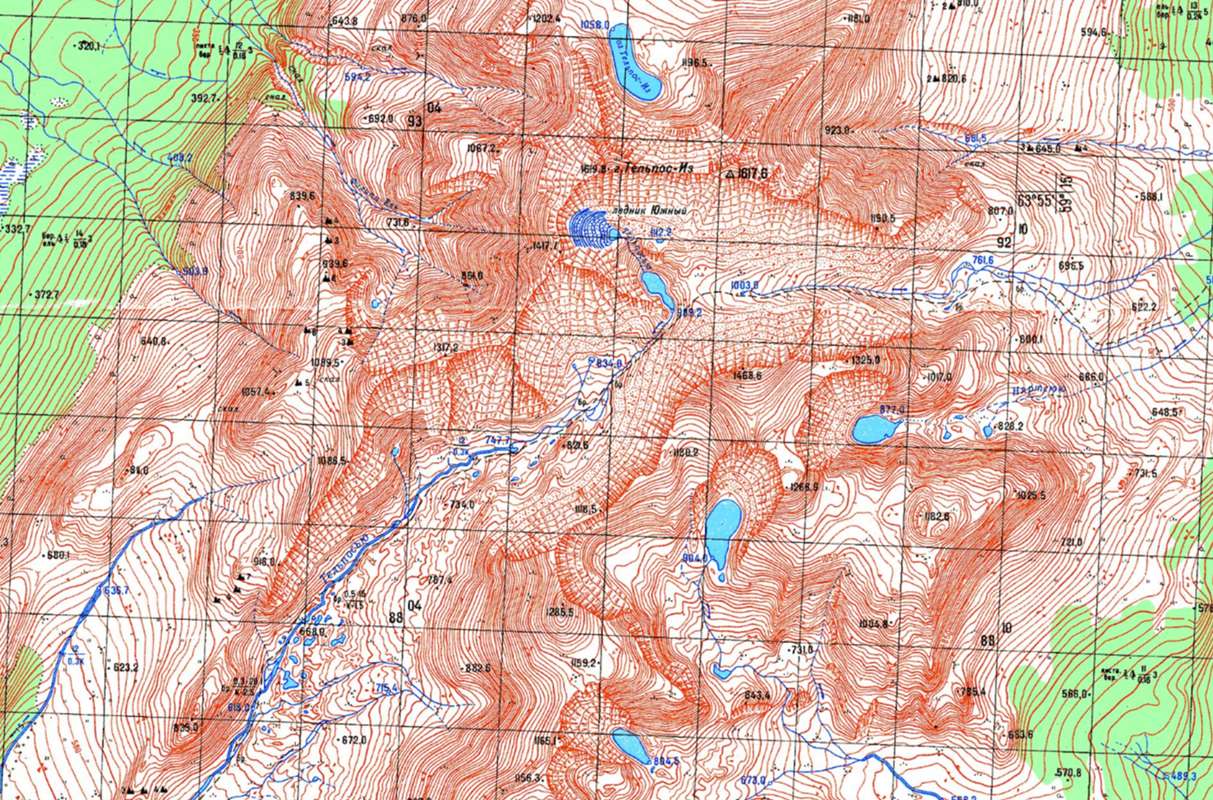

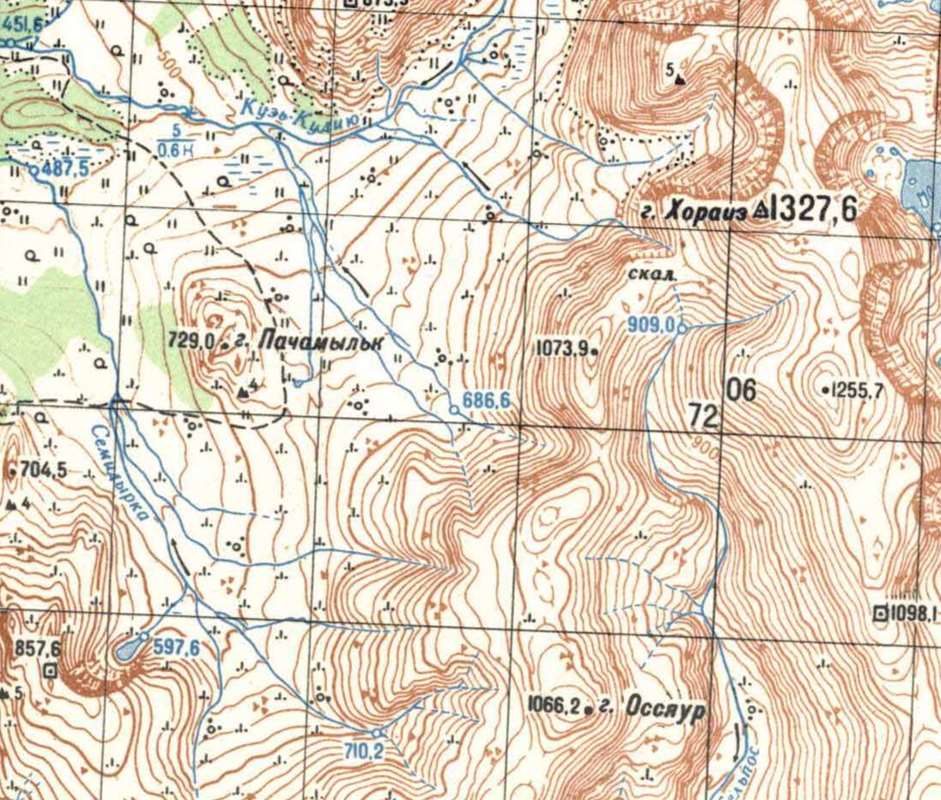

Ковальский определил географические координаты (широты и долготы) четырёх вершин, хорошо им видимых с вышеуказанных точек. Сопоставляя координаты этих вершин с современной картой, можно определить местоположение этих гор и их высоты (см. карту 1):

1. Восточный край г. Тельпос-Из (1614,6 м);

2. Западный край г. Тельпос-Их (1619,8 м);

3. г. Хосте-Нёр (соответствует горе 1417,1 м);

4. г. Муррай-Чахль (соответствует горе 1317,2 м).

Топографы Д. Юрьев и В. Брагин составили карту «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой». Участок такой карты с Тельпосским хребтом представлен на карте 2.

На этих картах конкретные вершины, которые имели собственные названия, например, Тельпос-Из, Хальмер-Сале-Ур, показаны кружочками с точкой. Также на этих картах видно, что две горы (Хосте и Муррай), зафиксированные Ковальским, находятся в единой горной цепочке с горой Тельпос-Из.

А гора Люль-Уонтмит-Чахль (1468,6 м) после сквозной долины располагается в другой горной цепи. Такие две горные цепи располагаются по двум сторонам долины р. Тельпосъю.

На западе – кряж, в составе которого находятся горы Хосте и Муррай. А на востоке, собственно, Тельпосский хребет и гора Люль-Уонтмит-Чахль.

При этом, что весьма характерно, вершины гор Хосте и Муррей Ковальский с двух мест наблюдений видел на фоне сквозной долины, пересекающей Тельпосский хребет. Поэтому он ошибочно гору с высотной отметкой 1317,2 м, входящей в структуру западного кряжа, наименовал «гора Муррай». Реально же, гора Моррай, по описанию Стражевского, находится в восточной цепи, собственно, в Тельпосском кряже.

О семантике оронима «Мурай-Чахль»

Т.Д. Слинкина потамоним «Мура-Я» или «Мора-Я» (р. Мороя) переводит буквально «Река, [протекающая у кряжа роста] оленьих пантов». А ороним «Мура-Я-Ур» она переводит как «Кряж [роста оленьих] пантов [вдоль] реки». А.Г. Беляев даёт аналогичный перевод: г. Муррай-Чахль – «Гора у места роста пантов». Такие пояснения неубедительны.

Кроме того, Слинкина считает, что «Мура» – «Панты» – из мансийского языка, а «Мора» – «Панты» – из ненецкого и коми языков, где «панты» – «не затвердевшие рога оленей».

Стражевский ороним записал в форме «Моррай-Ур», а Ковальский в виде «Мурай -Чахль». Учитывая эти записи, можно рассмотреть обобщенное: «Мурай» (с гласным звуком У и одной согласной буквой Р). Далее, «Мурай» разложим на два компонента, которые можно перевести на базе мансийского языка. «Мурай» = «Мур» (основа глагола «мурсаёкве» – «нырять» + юи (изменённое и сокращённое от «юи-овыл» – «начало чего-либо»). На первый взгляд сочетание «Мур-Юи» трудно воспринимается.

Ситуация не встречается

Разгадка, возможно, находится в особенностях географии истоков реки Мороя (см. карту 1). Мороя в истоках имеет две рассохи. Одна вытекает из озера, расположенного в нижнем каре г. Люль-Уонтмит-Чахль (1468,6 м), а другая стекает по очень крутому склону с широкой перевальной седловины, расположенной между горой Яны-Тумп (1268,0 м) и безымянной вершиной с высотной отметкой 1182,6 м.

На расстоянии менее одного километра падение реки происходит более чем на 300 метров. Практически – это наклонный водопад. Эта рассоха уникальна: на Тельпосском хребте такая ситуация, судя по картам, нигде не встречается.

Вероятно, манси, образно, и назвали по этой рассохе р. Мороя «вначале ныряющей» вниз по крутому склону. В итоге: «Мура-Я» – «Река, в начале (в истоке) ныряющая (вниз по крутому склону)». А гора Муро-Юи-Сяхл – «Гора, [по крутому склону которой] река “вначале ныряет (вниз)”».

Отмечу ещё одну деталь. На современной карте (см. карту 1) река частично показана пунктиром. Поэтому можно предположить, что река местами скрывается, «ныряет» под камни. В свете изложенного можно предположить, что ороним «Муро-Юи-Сяхл» относится к вершине с отметкой высоты 1182,6 м (см. карту 1).

Для подтверждения такого предположения следует внимательно обследовать такую круто падающую рассоху р. Мороя в разное время года (по весне и летом). Приглашаю активных путешественников обследовать верховья р. Мороя и г. Муро-Юи-Сахл.

Вернуться в Содержание журнала

Мансийское происхождение названия горы Хальмерсале отражает её географические особенности

В верхней части своего течения река Щугор делает большую излучину, меняя направление течения с северного на западное. В районе этой излучины — Тельпосский хребет. Такого названия нет на современных географических картах, хотя ранее его использовали некоторые исследователи.

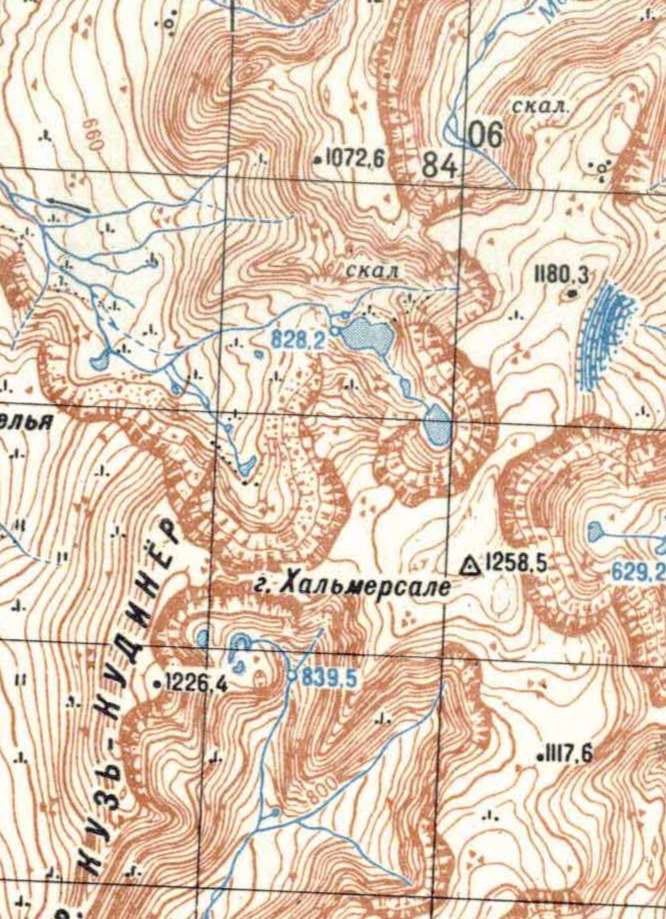

Форма купола

На Тельпосском хребте, примерно в середине, между горами Янытуйтнёр (на севере) и Хораиз (на юге) находится гора Хальмерсале (см. карту). Тельпосский хребет расположен на территории национального парка «Югыд ва». Поэтому для посещения горы Хальмерсале требуется разрешение дирекции парка.

Гора Хальмерсале имеет вид обширного купола с относительно пологой макушкой. Характерной особенностью горы является наличие семи каров, расположенных со всех сторон вершины. На северном отроге горы есть узкое место: ширина хребта, между стенками двух смежных каров, находящихся на западном и восточном склонах хребта, составляет всего около двухсот метров. В большом восточном каре находится несколько озёр, а также лежат истоки средней рассохи реки Хальмерья.

Открыли в XIX веке

Вероятно, впервые эта гора была показана на карте Северного Урала (Halimer ssälyä), составленной в 1846 году венгерским путешественником Анталом Регули. 23 августа 1847 года на рассматриваемую гору поднялся Никифор Ильич Стражевский, горный инженер, который в то время руководил одним из отрядов северо-уральской экспедиции Императорского русского географического общества.

Он определил высоту горы – 1213 метров. Современная отметка — 1258,5 метра). Название горы Н.И. Стражевский записал в развёрнутом виде — «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» (пояснения смотри ниже). А на карте, составленной Юрьевым и Брагиным, топографами этой экспедиции, гора имеет сокращённое название: «Хальмер-Сале-Ур».

Что говорят учёные?

Ряд исследователей рассматривали топоним «Хальмерсале». Практически все они дают объяснения, исходя из ненецких слов «хальмер» и «сале», при этом используя несколько отличающийся перевод.

А.И. Туркин: «Хальмерсале» — «кладбищенский мыс», исходя из «хальмер» — «покойник, мертвец» и «сале» — «мыс, полуостров». А.Г. Беляев: «Хальмерсале» — «отрог, где умер (был похоронен) человек», исходя из «хальмер» — «могила» и «сале» — «отрог». А.К. Матвеев: «Хальмерсале» — «отрог покойника», исходя из «хальмер» — «покойник» и «сале» — «отрог».

Т.Д. Слинкина: «Хальмер-Сале-Нёр» — «гора с захоронением на отроге», исходя из «хальмер» — «кладбище, могила» и «сале» — «отрог с мысами», «нёр» — «гора».

Прежде всего отмечу, что Т.Д. Слинкина использует сочетание «Хальмер-Сале-Нёр» вслед за топонимом «Хальмер-Сале-Ур» на карте, составленной Юрьевым и Брагиным, а также вычленяя из близких по форме названий двух гор, упоминаемых Н.И. Стражевским: 1 — «Гальмер-Сале-Монинг-Яны-Чахль» и 2 — «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль». Первое название относится к современной горе Хораиз, а второе — к современной горе Хальмерсале.

Ороним «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» она (Т.Д. Слинкина) переводит: «Верхняя большая вершина над малым Хальмер-Сале», где «мань» — «маленький», «нумпаль» — «над (чем-либо), выше, сверху, верхний», «яны» — «большой», «чахль» — «гора» из мансийского языка, а «хальмер» — «покойник», «сале» — «отрог с мысами, выступами» — из ненецкого языка.

В таком переводе два ненецких компонента («хальмер» и «сале») смотрятся странно среди четырёх мансийских компонентов («мань», «нумпаль», «яны», «чахль»), что настораживает. Кроме того, «сале» — «отрог» (из ненецкого языка) не сочетается с «чахль» — «гора» (из языка манси).

Природа «выкопала», а Регули объяснил

Думается, что ороним «Мань-Гальмер-Сале-Нумпаль-Яны-Чахль» можно полностью перевести только на базе мансийского языка. В таком переводе ключевое слово — «сале».

В рукописном архиве венгерского исследователя Антала Регули мне удалось отыскать перевод мансийского слова «ssälyä» («сселье») — «[гopa c] кaром» (подробности — см. журнал «Уральский следопыт», 2016, № 8). Поэтому вместо «сале» —«отрог, мыс» (ненецкий язык) следует понимать «ssälyä» — «[гopa c] каром».

Для последующего анализа отмечу: современные филологи убедительно показали, что на базе диалектов в мансийском языке любой гласный звук в первом слоге слова может изменяться практически в любой другой гласный звук.

Далее компонент «Хальмер» разложим на две части: «Хальмер» = «халь» + «мер». Тогда на базе мансийского языка имеем: «хил» ( сокращённое от «хилyꜧквe» — «копать, рыть» с закономерными в мансийском языке рефлексивной заменой фонемы «А» на «И» на диалектной базе, а также заменой звонкой согласной «Г» на глухую согласную «Х») + «мори» —«гроздь» (с заменой гласного звука «Е» на «О»). Учитывая «сселье» — «[гopa c] кaром», в итоге получаем: «Хил-Мори-Сселье» — «гроздь выкопанных каров».

Перевод мансийских слов: «нуми» — «верхний», «пāлэ» — «сторона, «яны» — «большой», «чахл» — «гора». Тогда ороним «Мань-Хил-Мори-Сселье-Нуми-Пāлэ-Яны-Чахль» можно перевести следующим образом: «Гроздь (мори) маленьких (мань) выкопанных (хил) каров (сселье) в верхней (нуми) стороне (пāлэ) большой (яны) горы (чахль)». Такой перевод прекрасно отражает географические особенности горы, потому что в верхней её части находится несколько каров, которые природа «выкопала» на склоне (см. карту).

В завершение отмечу, что непосредственно сама макушка рассмотренной горы ничем не примечательна. Но окружающие её со всех сторон кары создают эффектную картину.

Вернуться в Содержание журнала

Рассмотрим оронимы четырёх приполярных гор высотой до 1050 метров

Нет леса наверху

Вдоль верховий реки Щугор, на западной стороне её долины, расположен длинный хребет, который на современных географических картах не имеет названия. Исследователи ХIХ века этот хребет называли Тельпосским, из-за горы Тельпос-Из, расположенной в северной его части.

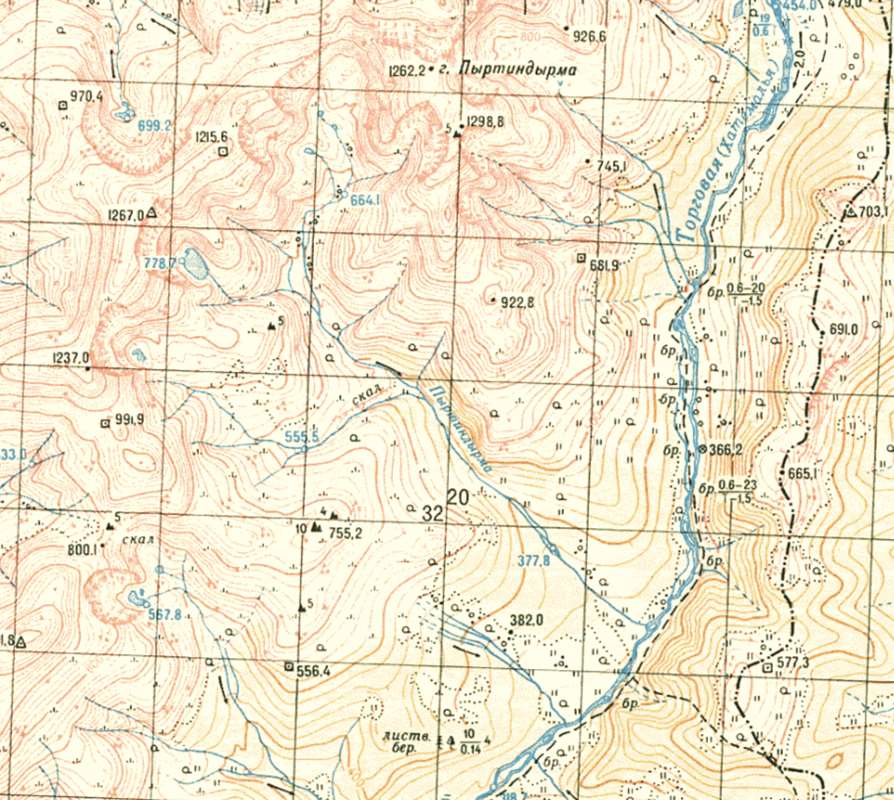

А южная часть этого хребта на современных географических картах имеет название Хребет Туйтымнёр. К северу от этого хребта находится гора Хораиз. А южный торец хребта соприкасается с верхним участком долины реки Подчерем.

Хребет состоит из нескольких горных вершин высотою 850—1050 метров. С восточной стороны хребта стекают речки, текущие в реку Щугор. А с западной стороны — речки, несущие свои воды в реку Тельпос.

Весь Хребет Туйтымнёр не имеет леса на своих верхних поверхностях, покрытых каменистыми россыпями с редкими участками тундры.

Регули с манси и последователи

Вероятно, впервые названия вершин на хребте были записаны на карте Северного Урала, составленной в 1846 г. венгерским путешественником А. Регули, который в 1843—1845 годах в поисках прародины венгров объехал значительную часть Уральского хребта в районе проживания манси. На своей карте Северного Урала на территории Хребта Туйтымнёр он отметил гору «Ssälyt Ssäkutim». Он не посетил рассматриваемый хребет и нанёс на карту топонимы по сообщению своего проводника-манси.

В августе 1847 года вдоль Хребта Туйтымнёр прошагал Никифор Стражевский — горный инженер, руководитель одного из отрядов северо-уральской экспедиции Русского географического общества.

Он поднимался на вершины хребта и впервые определил их высоты (см. таблицу). Его дневник опубликован в 1856 году во втором томе отчёта об экспедиции: «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой». Названия вершин, указанные в таблице, отсутствуют на современных географических картах. Отмечу, что название «Хребет Туйтымнёр» отсутствует в дневнике Стражевского. Следовательно, такой ороним появился и был записан на картах позднее (скорее всего в советское время).

В 1899 г. по Хребту Туйтымнёр прошагал Е.С. Фёдоров — минералог, геолог. Он составил гипсометрическую карту Вологодского Урала и бассейна р. Сосьвы. Район Хребта Туйтымнёр он именовал «г. Сале-Ур». А более северный район он называл «г. Тельпос-Из», относя это название не к собственно вершине Тельпос-Из, а ко всей северной части Тельпосского хребта. Других названий гор на карте Фёдорова не обозначено.

Древний путь

Далее пойдёт речь о топонимике вершин Хребта Туйтымнёр. Все эти вершины имеют мансийские названия. В Хребте Туйтымнёр самая южная вершина из записанных Н. Стражевским — гора Нанклюх-Чахль (см. таблицу).

Т.Д. Слинкина в своей книге «Мансийские оронимы Урала» записала это название в форме «Нāꜧк-Лх-Щахл» и перевела как «Гора у дороги с лиственничком», где «нāꜧк» — «лиственница», «лх» «дорога», а «щахл» — «гора». Однако, признак «лиственничек» не может быть определяющим в составе оронима, так как «лиственничек» может расти и на других вершинах.

Предварительно укажу, что современные исследователи-языковеды убедительно показали, что в мансийском языке на базе диалектов гласный звук первого слога в слове может изменяться на любой другой гласный звук.

С учётом сказанного возможен другой перевод: «Нāꜧк-Лх-Сяхл» — «Гора, [где] видна дорога», где «нāꜧк» — сокращённое от «нāꜧкуꜧкве» — «видеть, виднеться»; «лх» — «дорога, путь» + «сяхл» — «гора». Действительно, у южных склонов горы «Нāꜧк-Лх-Сяхл» проходит древний перевальный путь из верховьев реки Подчерем в истоки верхних левых притоков реки Щугор.

Согнутый вид

Следующую к северу вершину Стражевский назвал «г. Сале-Сакутим-Ур» (см. таблицу). Т.Д. Слинкина обозначила этот ороним в форме «Сāлыт-Сакватым-Ур» и перевела как «Гора, [где были] разбиты олени (лавиной)», где «сāлыт» — «олени» + «сакватым» (сокращённое от «сакватāлыглаꜧкве» — «ломать, разбивать» или «сакватым» — «раненый»). Однако такой перевод не соответствует реалиям.

На хребте, в локальных складках склонов, находятся небольшие снежнички. Но, по условиям покатости склонов и отсутствия на них каров, в которых могли бы скапливаться большие массы снега, снежные лавины на хребте Туйтым-Нр никак не могут образоваться. Поэтому перевод названия вершины Сале-Сакутим, связанный с оленями и лавинами, не логичен. Думается, что в названии горы должен отражаться какой-то другой природный фактор. Разделим ороним на части: «Сале-Сакутим-Ур» = «сале+сак+кут+им». «Сāла» — сокращённое от «сāлаяꜧкве» — «свернуть».

Э. Гофманн и Н.Стражевский записали «Сакк-Ур» и «Саккур-Ньёр» (с двумя согласными «кк»). Тогда «саккутим» = «сак+кут+им». «Сак» — сокращённое от «сакквалыг» — «бусы». В мансийском языке согласная «к» зачастую заменяется на согласную «х». Тогда «кут» = «хут» — сокращённое от «хӯтуꜧкве» — «согнуться». А «им» — отглагольный суффикс. В итоге получаем: «Сāла-Сак-Хӯтим-Ур» — «Гора свернута [по форме] согнутых бус». Действительно, реальная гора с высотной отметкой 865,8 метра на современной географической карте имеет согнутый вид.

Удобный перевал и загадочное «Пиуа»

Следующую к северу вершину Стражевский записал в виде «Гой-Маталан-Ур» (см. таблицу). Разделим это название на части: «Гой-Маталан-Ур» = «гой+ма+тал+ан+ур». Тогда возможен следующий перевод. «Хй» — изменённое от Гой и сокращённое от «хйхатмыгтаꜧкве» — «пригодиться» или «хйхатнэ» — «достойный, подходящий, угодный». «Мā» — «место, земля». «Тал» — сокращённое от «талуꜧкве» — «подыматься». «Йиꜧ» — изменённое «ан» с заменой гласного звука «а» на «й» и сокращённое от «йиꜧкве» — «идти, ехать». «Ур» — «гора». В итоге получаем: «Хй-Мā-Тал-Йиꜧ-Ур» — «Гора, [около которой находится] пригодное место [для] ходьбы в подъём».

Такой перевод отражает реалии. У северной подошвы горы «Хй-Мā-Тал-Йиꜧ-Ур» расположен перевальный участок, к которому с запада подходят истоки реки Сале, а с востока — безымянного левого притока реки Щугор. А перевальная седловина удобна (с небольшими уклонами) для прохождения через Хребет Туйтым-Нёр.

Ещё одну вершину упоминает Стражевский — гору Пиуа-Сынгапт-Ур (см. таблицу). Эта вершина по замерам Стражевского имеет отметку высоты 1052 метра, то есть, она выше всех предыдущих гор. Тогда эта вершина на современных географических картах соответствует горе с отметкой высоты 1042,5 метра. Однако, все мои многочисленные попытки отыскать перевод этого оронима были безрезультатны. Особенно в тупик заводит эта загадочная часть названия — «Пиуа».

Снежный признак

В завершении рассмотрим ороним «Туйтымнёр». Н. Стражевский в своём дневнике не упоминает такой ороним. Вероятно, впервые подобный ороним записал Б. Мункачи — венгерский языковед-этнограф, который в конце ХIХ века совершил поездку по Северному Уралу. В одном из томов с результатами своих исследований он записал «Tujtta-nör». Район Тельпосского хребта он не посещал. И остаётся неизвестным, к какой конкретной вершине или хребту относится это записанное им название горы. Так, например, на карте Северного Урала, составленной А. Регули, гора «Tujuttje» расположена в бассейне реки Ылыча, то есть далеко от Тельпосского хребта.

Тем не менее А. Матвеев А. и Т. Слинкина считают, что «Tujtta-nör», записанное Б Мункачи, относится к вершине, расположенной на Тельпосском хребте. Топоним «Тӯйтым-Нёр» Матвеев переводит как «Снежная гора», где «тӯйт» — «снег».

Т.Д. Слинкина, используя форму «Тӯйтта-Нёр», даёт перевод «Снеговой горный хребет», где «тӯйтта» — «со снегом, снежный, снеговой», а – «та» – притяжательный суффикс, указывающий на наличие обилия или большого количества чего-либо. Таким образом, и Матвеев, и Слинкина используют «снежный» признак в названии топонима. Такой вариант перевода, в принципе, возможен. В северной части Хребта Туйтымнёр, на его восточных склонах, летом сохраняются небольшие присклоновые снежники, создающие эффект «снегового» хребта.

Дополнительно отмечу, что в северной части Тельпосского хребта находится вершина с высотной отметкой 1194,8 метра, которая на современных географических картах имеет название «Янытуйтнер» — «Большая снежная гора». На склонах этой горы находится несколько каров, в которых даже летом содержатся большие массы снега, поэтому название горы отражает эти большие снежники.

Вершины Хребта Туйтымнёр

| Стражевский Н. | Современная высота, м | Мансийское название (Карелин В.) | |

| Название | Высота, м | ||

| 1. Нанклюх-Чахль | 841 | 873,9 | Нāꜧк-Лх-Сяхл |

| 2. Сале-Сакутим-Ур | 874 | 865,8 | Сāла-Сак-Хӯтим-Ур |

| 3. Гой-Маталан-Ур | 993 | 989,6 | Хй-Мā-Тал-Йиꜧ-Ур |

| 4. Пиуа-Сангапт-Ур | 1050 | 1042,5 | — |

Вернуться в Содержание журнала

Чтобы найти вершину, надо вникнуть в мансийское происхождение топонима

В северной части Тельпосского хребта находится гора, которую в середине XIX века исследователи (Стражевский и Ковальский) называли «Люль-Уонтмит-Чахль». На современных географических картах такое наименование отсутствует.

Два отрога

Учёные XXI века дают перевод этого топонима: «Гора, около которой проходит высотная дорога». С географической точки зрения гора Люль-Уонтмит-Чахль соответствует вершине с отметкой 1468,6 метра. Именно у её северной подошвы проходит путь (дорога) через единственный сквозной проход поперёк Тельпосского хребта (см. карту 1). Люль-Уонтмит-Чахль имеет два отрога. На восточном отроге находится гора Яны-Тумп. А южный длинный отрог совпадает здесь с общим крутосклонным гребнем Тельпосского хребта.

Действительно, с горы Тельпос-Из видно, что южный отрог Люль-Уонтмит-Чахль представляет собою собственно массив Тельпосского хребта.

Высшая точка

Сказанное подтверждается также следующим образом. По результатам северо-уральской экспедиции Императорского Русского географического общества, в 1847–1850 годах была составлена «Карта Северного Урала и берегового хребта Пай-Хой». Фрагмент смотрите на карте 2. Здесь конкретные вершины, которые имели собственные названия. Например, Тельпос-Из, Хальмер-Сале-Ур и другие показаны кружочками с точкой.

А гора Люль-Уонтмит не имеет такого обозначения и на карте не приведена определяющая часть названия («нёр» или «ур»). То есть, топоним Люль-Уонтмит относится не только к конкретной вершине, но и к некоторому участку хребта.

23 августа 1847 года горный инженер Никифор Ильич Стражевский прошёл по этому участку Тельпосского хребта. Он прекрасно видел, передвигаясь с севера на юг, высокую вершину на своём пути. И поднялся на неё. Далее, на север, он увидел глубокую перемычку. А за нею – громаду – гору Тельпос-Из.

Вершина, на которую он взошёл, со слов манси, названа им «Люль-Уонтмит-Чахль».

В своём дневнике он записал: «Высота Люль-Уонтмит-Сори, соединяющей Гальмер- Сале- Чахль с Люль-Уонтмит-Чахлем 3425 футов [1043 м – КВГ]. Высота самого Люль-Уонтмит-Чахля – 4351 футов [1326 м – КВГ]». Здесь «Сори» – «перевал». Судя по данным Н.И. Стражевского, участок к северу от перевала является южным отрогом горы Люль-Уонтмит-Чахль, которая и представляет собою высшую точку этого участка хребта.

На современных географических картах в этом районе наибольшую высоту имеет гора с отметкой 1468, 8 метра, к которой и следует относить название «Люль-Уонтмит-Чахль».

Около сквозной долины

Далее рассмотрим вопрос о названии горы Люль-Уонтмит-Чахль. Т.Д. Слинкина даёт следующий перевод: «Гора с высотной дорогой, где «люлиꜧ» – «высокая, высотная», а «ȳонтмит» – «утрамбованная дорога с колеёй». А.Г. Беляев даёт аналогичный перевод: «Гора у высотной дороги».

Я, в принципе, согласен с такими переводами на базе мансийского языка. Но следует добавить следующее. Венгерский путешественник Антал Регули в 1843–1845 годах в поисках прародины венгров совершил поездку на Северный Урал. Его архивные рукописи ныне хранятся в специальном отделе библиотеки Венгерской академии наук в Будапеште. Среди них мне удалось найти листочек, на котором сделана запись о вершине Люль-Уонтмит-Сяхл.

На нём есть следующая фраза: «uontmitt-ti vuär untmitt sairetem od. untmittelem urr od. nyar ulte lyang uontmitt lahau». Здесь слова мансийского языка отображены латинской графикой. Согласно Т.Д. Слинкиной, «uontmitt» (ȳонтмит) – «утрамбованная дорога с колеёй». Тогда можно перевести следующим образом: «uontmitt (утрамбованная дорога) + ti (без) + vuär (лес) + uontmitt (утрамбованная дорога) + sairetem «пропил (от сартуꜧкве «пилить») + od (или) + uontmittelem (утрамбованная дорога) + urr «гора» + od (или) + nyar (скалистая гора) + ulte (изменённое от «улиꜧ» – «достойный») + lyang (изменённое от «лёꜧх» – «путь») + uontmitt (утрамбованная дорога) + lahau (изменённое от «лёхъс» – «тропа, колея» )».

В итоге получаем: «утрамбованная дорога – пропил [через горы] без леса с утрамбованной дорогой или гора с утрамбованной дорогой, или скалистая гора с достойным путём, с утрамбованной дорогой, с колеёй».

Такая запись Регули однозначно определяет географическое расположение горы Люль-Ӯонтмит-Сяхл: около сквозной долины, «пропиливающей» Тельпосский хребет. С севера к этому пропилу (проходу) ниспадают южные скальные склоны горы Тельпос-Из, а к югу поднимаются скаты горы Люль-Ӯонтмит-Сяхл (гора с высотной отметкой 1468,6 метров). Отмечу характерный признак, указанный в записи Регули, – на этой сквозной долине, действительно, отсутствует лес.

Покорим вершину в XXI веке?

Добавлю ещё. Место перевала в сквозной долине относительно плоское. В восточной его части лежат истоки левой рассохи реки Няртсюю. На западной стороне расположено большое озеро, из которого вытекает река Тельпосъю. А над озером, на южных склонах горы Тельпос-Из, находится ледник Говорухина.

Нам неизвестен факт подъёма какого-нибудь манси на гору Люль-Уонтмит-Сяхл. Но доподлинно известно, что в 1847 году на эту вершину поднялся Н.И. Стражевский.

В 2018 году на эту гору пытался подняться О. Чегодаев, но на полпути повернул обратно. Другая информация о восходителях на гору Люль-Уонтмит-Сяхл мне неизвестна. Приглашаю креативных путешественников покорить эту вершину.

Вернуться в Содержание журнала

Мансийское происхождение названия горы Хора-Из отражает её географические особенности

В южной части Приполярного Урала находится хребет длиною около семидесяти километров. На современных географических картах он не имеет официального названия. Но исследователи XIX века называли его «Тельпосский хребет». Однако самая южная часть этого хребта на современных картах имеет название «Хребет Туйтымнёр».

Несколько маршрутов

Тельпосский хребет расположен не на линии Главного Уральского водораздела и находится западнее последнего. Между ними — широкая долина реки Щугор, воды которой протекают сначала с юга на север, а затем круто поворачивают в западном направлении. Таким образом, река Щугор как бы «обнимает» Тельпосский хребет с востока и севера.

В средней (по длине) части Тельпосского хребта находится гора с современным названием Хораиз, точнее – Хора-Из. Вершина представляет собою массивный купол, на верху которого находятся небольшие скалы. На макушке горы сохранились остатки деревянного триангуляционного знака.

Для подхода к горе Хора-Из возможны несколько маршрутов, для прохождения по которым требуется разрешение национального парка «Югыд-Ва»: во-первых, по газопроводу на западном уральском склоне до перевала Пеленёр и далее от истоков реки Подчерем по Тельпосскому хребту; во-вторых, из верховьев реки Щугор по долине реки Хальмерсале с выходом на Тельпосский хребет и далее по этому хребту на юг несколько километров и в-третьих, по долине реки Тельпос, до её истоков, расположенных на склоне горы Хора-Из. Первый из этих маршрутов наиболее красивый — идёшь «по верхам», с широким обзором и на запад, и на восток (всё вокруг ниже тебя).

Стражевский — первопроходец

Первое известие о горе Хора-Из, хотя и под другим названием, зафиксировал Никифор Ильич Стражевский в первой половине XIX века. Родился он в 1810 году в дворянской семье в Черниговской губернии. Образование получил в горном кадетском корпусе в Петербурге. По окончанию курса наук был отправлен на Урал. Работал практикантом на Богословских заводах. В 1833–1835 годах руководил северной горной экспедицией. В 1834 году отряд под его руководством пробрался на север до верховьев реки Щугор, где он впервые увидел заснеженную гряду гор (Тельпосский хребет).

В 1847 году Н.И. Стражевский руководил одним из отрядов северо-уральской экспедиции Императорского Русского Географического общества. Отряд вышел из г. Чердыни. Поднялся до истоков реки Вишеры и, непосредственно по Главному Уральскому водоразделу, прошёл до реки Щугор. В конце августа 1847 года Стражевский обследовал тот заснеженный кряж, который он видел в 1834 году. 18 августа 1847 года Стражевский от г. Леске (современное название г. Миронваннёр) перешёл на Тельпосский хребет и по нему прошёл до горы Тельпос-Из. 21 августа он поднялся на гору Гальмер-Сале-Монинг-Чахль (современное название — гора Хора-Из).

Такое различие в названии одной и той же горы указывает на то, что топоним «Хора-Из» появился на картах позднее. Ороним «Гальмер-Сале-Монинг-Чахль» имеет мансийские истоки. А гора Хора-Из — из коми языка.

В завершение рассказа о Н.И. Стражевском отмечу, что он впервые поднялся на восемь вершин, расположенных на Тельпосском хребте, и впервые определил их высоты.

Стражевский был первопроходцем значительной части Уральского хребта. Отдавая дань уважения ему, предлагаю назвать вершину с высотной отметкой 1285 м, расположенной на Тельпосском хребте, горой Стражевского.

Мнения исследователей

Далее рассмотрим название вершины «Хора-Из». А.И. Туркин считал, что этот топоним из ижемского языка и переводил: «хора» — «олень-самец, некастрированный олений бык в возрасте свыше двух лет», а из «гора», получая «Хора-Из» — «Оленья гора».

А.П. Афанасьев «Хораиз» считал гибридным названием: «хора» — «олень» (из ненецкого языка) + «из» — «камень, гора» (из коми языка), получая «Хора-Из» — «Оленья гора».

А.К. Матвеев «хора» переводил из коми-ижемского языка — «Олений бык в возрасте свыше двух лет», а «из» — «камень» (из коми языка), получая «Хора-Из» — «Олений камень».

А.Г. Беляев аналогично принял из коми языка «хора» — «некастрированный олень старше двух лет», а «из» — «гора», получая «Хора-Из» — «Гора оленя-быка».

Т.Д. Слинкина считала «Хора-Из» из коми-зырянского языка, а «хора» переводила как «олень-самец старше трёх лет» (производитель) и «из» — «Гора», получая «Хора-Из» — «Гора оленей-самцов». При этом она справедливо указала, что «Хора-Из» — это более современный по историческому сроку ороним, который сложился на основе фонетической, а затем смысловой адаптации мансийского форманта «Куращи-Ур, Курасюр-Хорасюр».

Здесь Слинкина «кȳращи» (кȳраси) трактует как «с печками, с печкообразными (вершинами)», где «кȳр» — «мансийская уличная хлебная печь-духовка сферической формы».

Мансийское происхождение

Из вышеприведённого видно, что исследователи корень оронима (хор, кȳр) выводят из разных языков (ижемский, ненецкий, коми, манси). По моему мнению, более перспективен «хор» – из мансийского языка, так как подавляющее число оронимов в областях Северного и Приполярного Урала имеют мансийское происхождение. Но на мой взгляд, корень оронима следует принять не «кȳр», как это сделала Т.Д. Слинкина, а другой, по следующим соображениям. Предварительно отмечу: современные филологи убедительно показали, что на базе диалектов в мансийском языке любая гласная буква в первом слоге слова может изменяться практически в любую другую гласную букву.

Посмотрим архив Регули

Большинство исследователей с некоторыми разновидностями в конечном итоге дают: «Хора-Из» — «Гора-олень». С большой долей вероятности можно принять, что такой перевод является калькой с мансийского «Салы-Ур» — «Гора-Олень».

Но при этом произошла путаница: вместо «сāлы» — «олень» следует принять «ssälyä» — «[Гора с] каром». Такое понятие сохранилось в рукописях Антала Регули — венгерского исследователя, который в 1843–1845 гг. совершил длительное путешествие вдоль Уральского хребта от широты Екатеринбурга до побережья Северного Ледовитого океана, — туда и обратно, в поисках прародины венгров.

Рукописный архив Регули ныне хранится в рукописном отделе библиотеки Венгерской Академии наук в Будапеште, в Венгрии. Я совершил несколько поездок в Будапешт и ознакомился с архивом Регули.

В архиве в двух картонных ящичках хранятся листочки с записями мансийских слов и пояснениями их содержания. На одной из карточек записано: «ssälyi kapi – urr kapi». Здесь «ssälyi» – тождественно «urr» — «гора». Но гора — «ssälyi» имеет какую-то отличительную особенность.

Ещё на одной карточке Регули записал на мансийском языке: «Pur guppe ssälyä – pon ger geny nyar». Эту фразу на базе мансийского языка можно перевести следующим образом: «пур» (эллипсис от «пуруꜧкве» — «грызть, кусать») + «гуп-пе» (сокращённое от «кȳпнитысь» — «легко» с суффиксом – «пе») + «пон» (искаженное от «пуныꜧ» — «косматый, лохматый») + «гер» (сокращённое от «керас» — «утёс, скала») + «ген «(сокращённое и с измененной гласной буквой от «консуꜧкве» — «царапать») + «nyar» — «гора».

Географическая особенность

В итоге получаем: «Легко погрызенная ssälyä» — «гора с лохматой исцарапанной скалой». Такое пояснение соответствует рассматриваемой вершине, имеющей на боку чашеобразное углубление («выгрызенное») у географов, именуемое каром, с многочисленными скалами, расположенными в хаотичном беспорядке на стенках кара.

В итоге имеем: «ssälyä» — «Гора с каром». Изложенное позволяет сделать вывод о том, что в мансийском языке ранее существовало слово «сселье» («ssäly, ssälyi, ssälyä»), которое имеет семантику — «Гора с каром». В современных мансийских словарях это слово отсутствует: оно ныне позабыто.

Таким образом, г. Хора-Из (коми язык) является ошибочной адаптацией «Сселье-Ур» — «Гора с каром» из мансийского языка. И такой смысл «Сселье-Ур» отлично соответствует географической особенности этой горы: при движении по Тельпосскому хребту с юга на север г. Сселье-Ур является первой, на которой имеются несколько каров (. Именно по этой особенности манси и назвали вершину Сселье-Ур — «Гора с каром».

Гроздь каров

Весьма любопытен тот факт, что Стражевский эту гору назвал по-другому — «гора Гальмер-Сале-Монинг-Чахль». Такой ороним на базе мансийского языка можно перевести следующим образом: разложим «гальмер» на две составляющие — «галь» + «мер». Тогда имеем: «хил» (сокращённое от «хилуꜧкве» — «копать, рыть» с закономерными в мансийском языке рефлексивной заменой фонемы «а» на «и», а также звонкой согласной «г» на глухую согласную «х») + «мōри» — «гроздь» (с заменой гласного звука «е» на «о») + «сселье» — «[Гора с] каром» + «мōни» (от «мōниꜧ» — «скала, останец с выветренной и разрушенной поверхностью» — по Т.Д.Слинкиной) + «сяхл» — «гора».

В итоге получаем: «Хил-Мōри-Сселье-Мōни-Сяхл» — «Гора с выкопанной гроздью каров и со скальным останцем». Такой перевод хорошо отражает географические особенности горы: она имеет несколько каров («гроздь»), а на её макушке находятся небольшие скалы («мōни»), которые отсутствуют на других соседних вершинах, расположенных южнее.

Вернуться в Содержание журнала

В южной части Приполярного Урала в верховьях реки Щугор находится горный массив, который знаменит своими географическими загадками.

Гребень с вершинами

Речь идёт о горном хребте, протянувшемся относительно узкой полосой на юг от горы Тол-Пōс-Нёр (Тельпосиз – на картах) до верховьев реки Подчерем почти на семьдесят километров. На современных географических картах этот хребет в целом не имеет общего названия, но его южная часть именуется «Хребет Туйтымнёр». В дневнике Н. Стражевского, обследовавшего район в 1847 году, хребет называется Госа-Ньер (точнее Хоса-НЁр) – «Длинный хребет». На территории хребта имеется почти десяток вершин высотой более 1000 метров. О самой высокой из них –Тельпосиз – я уже писал (см. журнал «Уральский следопыт», 2023, № 11). С восточных склонов хребта стекают левые притоки реки Щугор. А на западных его склонах лежат истоки реки Тельпос с её правыми притоками.

В самой северной части хребта расположен продолговатый массив с ярко выраженным гребнем, круто заканчивающимся на южных склонах горы Тельпосиз. Далее на юг, на относительно узком хребте, на современных географических картах обозначены три вершины: Янытуйтнер (1194,8 м), Хальмерсале (1258,5 м) и Хораиз (1327,6 м) (здесь и далее используются отметки высот, указанные на картах масштаба 1:50000, изданных в 1992 году и соответствующих местности, 1987 г.).

Сквозная долина

В самой южной части горный массив несколько расширяется и заканчивается хребтом Туйтымнёр. Прежде всего следует отметить на этом горном массиве наличие большого количества горно-ледниковых форм. Так, например, на склонах горы Хальмерсале располагаются шесть типичных скальных каров. А на горе Хораиз – два больших кара.

В целом на северной половине хребта система каров в сочетании с вершинами создает вид альпийского рельефа, характерного дня Приполярного Урала. Этим ещё раз подтверждается моё доказательство того географического факта, что гора Тельпосиз относится к Приполярному Уралу, а граница между Северным и Приполярным Уралом находится южнее Тельпосиза и всего рассматриваемого здесь горного хребта.

Такая граница проходит по верховьям рек Няйс (на восточном склоне Урала) и Укъю (на западном склоне). Наличие ледников в этом горном массиве – дополнительный признак для отнесения массива к территории Приполярного Урала. На обсуждаемом хребте находится всего одна сквозная долина, пересекающая хребет между горами Тельпосиз и вершиной с отметкой 1468,6 метра. На этой сквозной долине располагаются истоки рек Тельпосъю (на западе) и Няртсюю (на востоке).

Две загадки

При многократном и внимательном рассмотрении речной системы на западном склоне наблюдаемого горного хребта я обнаружил две странные географические загадки. Две реки обозначены на карте – Пятидырка и Семидырка. Обе реки впадают в реку Тельпос. Что означает в этих названиях рек термин «дырка»? Исследователи обычно при пояснении топонима Пятидырка связывают его с названиями горы и реки Пыртиндырма. Такая река является правым притоком реки Торговой (Хатемалья) в среднем её течении. А гора Пыртиндырма расположена в истоках одноименной реки.

Т.Д. Слинкина приводит в сообщении информанта А.Н. Янгасовой то, что топоним «Пыртиндырма» является трансформацией от ненецкого слова «пырдарома» (глагольное имя) «место, где возвращаются (переходят) обратно»; «узкое место прохода, перехода». А. Беляев и Е. Шубницына как и информант Янгасова считают, что потамоним «Пятидырка» происходит из Пыртиндырма (ненецкий язык), где «пырдё» – «поворот назад, обратно», а – «ды-р-ма», или в сумме «дырма» – сложный формант, определяющий многократность и место действия. Тогда, по их мнению, «Пыртиндырма» – «место, где постоянно поворачивают, переходят обратно». Они предположили, что в русскоязычном восприятии «Пыртиндырма» преобразовалось в «Пятидырку».

А. Беляев и Е. Шубницына считают, что потамоним «Семидырка» также происходит из ненецкого языка и имел первоначальную форму «Синёдырма» – «туманное место». С такими соображениями трудно согласиться. Они слабодоказуемы. Применяется показатель (место), характеризующий события (переход туда и обратно, туман), что обычно не используется при номинации рек.

Связь с карами

Более реальное пояснение потамонимам «Пятидырка» и «Семидырка» даёт Т. Д. Слинкина в своей монографии «Мансийские оронимы Урала». Используя сведения, полученные от информанта А.А. Хатанзеева, она поясняет, что гидронимы «Пятидырка» и «Семидырка» являются русскоязычными и связаны с наличием скалистых каров, расположенных в долинах этих рек. Информант

А.А. Хатанзеев сообщил, что именно горные кары, цирки местное население и называет «дырками» (пять «дырок» – «Пятидырка»; семь «дырок» – «Семидырка»). Я полностью разделяю такое пояснение.

Дополнительно отмечу, что топоним «Пыртиндырма» относится к названию горы, и его можно перевести на мансийском языке, в котором замена гласных звуков – типичное явление на диалектной базе. Разложим ороним на компоненты: «Пыртиндырма» = «пыр» + «тин» + «дыр» + «ма». Тогда получаем: «пур» (сокращённое от «пурунгкве» – «грызть», с заменой гласного звука «ы» на «у») + «тын» (сокращённое от «тыналангкве» продавать, торговать» с заменой гласного звука «и» на «ы») + «тēр» (сокращённое от «тēрас» – «утёс, скала», с заменой гласного звука «ы» на «е» и звонкой «д» на глухую «т») + «мā» – «место, местность». В итоге получаем: «Пур+Тын+Тēр+Мā» – «Место, [у] погрызанной скалы, [где] торгуют». Такой перевод хорошо отражает географическую реалию горы с высотной отметкой 1262 метра, расположенной в истоках реки Пыртиндырма («Пур-Тын-Тēр-Мā»), которая «изгрызана» несколькими карами

Таким образом, название рек Пятидырка и Семидырка в переносном смысле связано термином «дырка» с мансийским глаголом «пурунгкве» – «грызть», в географическом плане характеризующем наличие горных каров, цирков в долинах этих рек.

Рекомендация топографам

Но тогда возникает недоразумение: в долинах Пятидырки и Семидырки отсутствуют кары. После долгих размышлений мне пришла мысль: вероятно, здесь перепутаны названия рек. Действительно, севернее долины реки Пятидырки находится долина безымянной реки, впадающей в реку Тельпос. И в долине этой реки находятся… пять каров

Следовательно, именно этой безымянной реке следует присвоить название «Пятидырка». Видимо, здесь произошла путаница с названиями рек. Аналогичная ситуация и с гидронимом «Семидырка». Севернее долины реки Семидырки находится долина реки Кузь-Кудию, в которой расположены семь каров

А в верховьях реки Семидырки, указанной на современных географических картах, кары отсутствуют. Здесь в двух случаях произошла попарная перемена названий двух соседних рек.

Из вышеизложенного можно сделать вывод-рекомендацию топографам: следует перенести на соседние реки названия рек Пятидырка и Семидырка.

Вернуться в Содержание журнала

На Приполярном Урале находится гора имени Семёна Ульяновича Ремезова, первого исследователя, картографа и краеведа Уральских гор.

Гора расположена на Исследовательском Хребте, в истоках рек Повсяншор, Моренный и Ломесьвож, долины которых в верховьях соприкасаются друг с другом. Гора не находится на линии Главного Уральского водораздела, который проходит несколько южнее по следующим вершинам: от горы Защиты (1808 м) водораздел с севера на юг опускается на плато Оленеводов, а затем поднимается на гору Регули (1711 м). Далее водораздел поворачивает на запад и проходит по вершинам Граничной (1671 м) и Уральского следопыта (1551 м).

От последней опускается в южном направлении на перевал между реками Вангыр и Парнук. Таким образом, гора расположена примерно в двух километрах севернее ближайшей точки водораздела (гора Граничная).

Высотная отметка горы Ремезова – 1729,4 м. Гора имеет три гребня. Северный гребень, наиболее длинный, расположен между верховьями рек Ломесьвож и Моренный. Западный гребень образует кар с озером в истоках реки Моренный.

А южный, короткий, гребень опускается к перевалу между верховьями рек Повсяншор и Ломесьвож и затем поднимается к горе Граничной. Гора отличается от соседних вершин своим оригинальным внешним видом. Она имеет две вершины. Между ними расположено значительное понижение, на котором находится массивное скальное возвышение.

В 1979 году нам удалось пробраться до верхнего озера, расположенного в истоках реки Повсяншор.

Перед нами – ледниковый цирк, который тогда Валерий Шляев иронически назвал «железнодорожным тупиком». Справа – крутосклонные гладкие плиты, ведущие на Парнукское плато. Там мы уже побывали ранее. Слева – мощные скальные южные склоны горы Ремезова. Между ними – перевал. В ходе подготовки к тому путешествию, собрав имеющуюся на то время информацию, мы выяснили, что никто из туристов ещё не проходил этот перевал. Мы прошли его первыми. Сначала вверх по ручью, впадающему в верховое озеро на реке Повсяншор. Далее по каменистой осыпи и крутому (до 50 градусов) изогнутому снежнику, лежащему в узком кулуаре. А затем вверх до перевальной точки по осыпям и лёгким скалам. Непосредственно сама перевальная точка представляет собою неглубокую щель в скальном гребне, идущем от горы Граничной на север к горе Ремезова. Спуск в долину реки Ломесьвож – сначала по короткой осыпи, а далее по длинному снежнику, который заканчивается ручьём, прыгающим водопадиками по нескольким плитам.

На перевале мы тура не обнаружили: следовательно, мы преодолели перевал первопрохождением. По таблице номеров приполярных перевалов, составленной Анатолием Шумковым, нами пройденный впервые перевал имеет и поныне номер 89. Сложили из камней тур. Оставили записку. На правах первопроходцев мы предложили назвать этот перевал – Снежный, по длиннющему снежнику, лежащему в верховьях реки Ломесьвож. Прошли годы. Ныне этот перевал считается модным в среде туристов. Он сохраняет исходный номер – 89. А вот с названием – полный беспредел: его именуют, то «Алёнка», то «Новый», то «Встреча». На правах древнего туриста хочу дать совет нынешней туристской плеяде. Если поднялся на перевал, а на нём тур отсутствует, тогда сложи каменный тур. В такой ситуации не спеши давать название перевалу. Сначала сделай проверку по существующим данным, например по списку перевалов Приполярья, составленному В. Данько и М. Еремкиным. Если на перевале обнаружил тур, то даже при отсутствии записки в туре не пытайся дать своё название перевалу: кто-то уже побывал здесь. И у тебя нет морального права присваивать название перевалу – ты не первый поднялся сюда. Дополнительно отмечу, что практически все значимые перевалы в районе высших приполярных вершин уже пройдены и имеют свои названия. Впрочем, я знаю один перевал в часто посещаемом туристами районе, на который ещё не ступала нога человека. И ещё одно предложение: в списках перевалов следует включить графу с информацией о первопроходцах конкретного перевала.

С названием «гора Ремезова» ситуация весьма не простая. В конце 50-х годов XX века, когда мы начали в туристическом плане методично осваивать Приполярный Урал, мы обратили внимание на необычный вид горы с отметкой 1729,4 м: две вершины с понижением между ними. Моисей Аксельрод тогда назвал гору – Испанка. Действительно, абрис вершины напоминал «испанку» – шапочку на головах детей, привезённых из Испании, когда там диктатор Франко развязал военные действия. Анатолий Шумков со школьниками из города Карпинска водрузили на гору памятную плиту, в тексте на которой Гора называлась «Уральского комсомола». Такая памятная плита лежит на южной макушке Горы и в настоящее время. Однако, название это не было утверждено в законном порядке. Отдавая дань памяти Семёну Ульяновичу Ремезову, в лихие 90-е годы Свердловский отдел Русского географического общества ходатайствовал о присвоении горе с высотной отметкой 1729,4 м, расположенной на Приполярном Урале, имени Семёна Ульяновича Ремезова. Решением межведомственной комиссии по географическим названиям горе 1719,4 м было присвоено название «Гора Ремезова». Что касается памятной плиты «Уральский комсомол», то, по моему мнению, пусть она там находится и далее, «рассказывая» об этапе истории горы.

Далее благодарственные слова о Семёне Ульяновиче Ремезове.

С.У. Ремезов – зодчий, картограф, художник, летописец – жил на стыке XVII–XVIII веков. Родился он в 1642 году в Тобольске. В 1682 году был повёрстан в «дети боярские» и служил на государевой службе, выполняя различные поручения: возил хлебные припасы, собирал подати с крестьян, производил описные земляные работы, бывал в объездах немирных землиц и др. Выполнял он и картографические работы: составлял описи и сметы тобольских и уральских острогов и слобод, а также планы многих городов. Кроме того, он составил ряд чертежей – карт различных районов Урала и Сибири.

С.У. Ремезов изготовил три уникальных географических атласа. Первый из них – «Чертёжная книга Сибири». В этом атласе находится 25 карт. На одной из них – «Чертёж Тобольского города» – в виде большой дуги показана горная цепь Уральского хребта: от истоков реки Печоры до верховьев рек Тобола и Яика (современная река Урал). На этой карте в верховьях рек Теча и Мияс имеется надпись – «Камен Урал». Этим подтверждается тот факт, что уже в конце XVII века гора Урал была известна русским людям. На другой карте – «Чертёж земли Верхотурского города» – показан Уральский хребет от верховьев реки Лозьвы (на севере) до истоков реки Пышмы (на юге). На этой карте указан ряд Уральских вершин – Камней (Павдинский, Вилвенский, Косвинский, Тылайский, Ослянский и др.). Ещё на одной карте – «Чертёж земли Берёзовского города» – имеется надпись: «Волоковка к Руси ход через Камень Собью». В другом его географическом атласе – «Служебной чертёжной книге» – имеется карта «Изящное вновь начертание граду Кунгуру и всему Кунгурскому уезду…», составленная в 1703 году. На этом чертеже впервые показаны камни-бойцы на реке Чюсве (Волчья гора, Молоков, Три Брата, Отметыш, Разбойник и др.). Третий его, совершенно уникальный, атлас – «Хорографическая служебная книга». В этом атласе представлены чертежи ряда уральских рек (в скобках указано количество листов, на которых изображена данная река): Мияс (4), Синара (1), Ница (2), Исеть (8), Пышма (9), Тура (8), Тавда (8) и др. На таких чертежах многократно фигурирует топоним «Камен Урал»: в верховьях рек Тасмы, Синары, Течи, Мияса, Яика, Тобола и др. По подсчётам Л.А. Гольденберга С.У. Ремезов стал автором около 160 чертежей и планов, а также изготовил 22 крупногабаритных чертежа на холсте. Он составил оригинальную «Историю Сибирскую» – летопись, в которую ввёл материалы, не встречающиеся в официальных летописях. Практически его работы, имевшие изначально главным образом справочно-служебное назначение, с веками заслуженно приобрели славу выдающихся исторических и духовных памятников русской науки и культуры мирового масштаба. Как признание больших заслуг Семёна Ульяновича Ремезова его фамилия внесена в хронологические таблицы важнейших работ по картографии всех стран и народов мира с 600 года до н.э. до 1930 года.

Ранее в журнале «Уральский следопыт» (2012, № 5) была опубликована информация об Иване Леонтьеве сыне Ремезова, внуке С.У. Ремезова, который в 30-е годы XVIII века, как рекрут, обосновался в Каменском заводе. Его потомки зафиксированы в XVIII и даже в начале ХХ века. Думается, что ныне в городе Каменске-Уральском проживают потомки знаменитого тобольского картографа С.У. Ремезова. Настала пора разыскать современных фамильных ремезовцев в старинном городе Каменске-Уральском.

В завершение отмечу, что альпинисты освоили маршруты восхождений на гору Ремезова. Так, например, маршрут по центральному кулуару южной вершины горы был оценен ими как 4Б категории сложности.