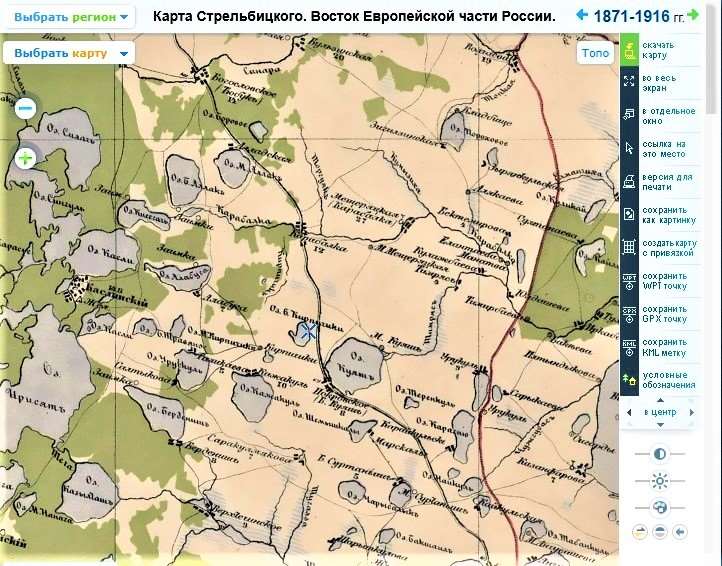

На трассе Челябинск – Екатеринбург есть указатель «Музейно-туристический комплекс село Покровское» с огромным гербом рода Турчаниновых. На развязке нужно свернуть в сторону села Большой Куяш. Через несколько километров уже издали будут видны символы былого величия этого рода, внесшего немалый вклад в развитие горных промыслов на Урале.

Когда-то тракт Челябинск – Екатеринбург пролегал через село Куяж (Куяш), где стоял придорожный трактир рядом с одноимённым озером. После строительства в 1812 году храма во имя Покрова Божьей Матери село стало называться Покровским.

Дальше тракт шёл на Богословское (нынешний Тюбук), Арамиль и Екатеринбург. Современный маршрут трассы сформировался только в конце 60-х годов прошлого века после спрямления участков.

Дорогой рудознатцев

Спешили когда-то по тракту горные инженеры, рудознатцы, купцы, путешественники и даже императоры российские здесь проезжали. Как-то проехал мимо Куяша (и известный естествоиспытатель и путешественник Пётр Cимон Паллас. Направлялся он с Каслинского завода мимо озера Аллаки прямо в Тюбук и дальше в Cысерть. Так и описал в своих дневниках, что, дескать, от озера Иртяш проехал на большую дорогу, ведущую из Башкирии в Екатеринбург. До ручья Синары ехал всю ночь мимо озёр Алабуга и Лалак (Аллаки). А дальше через Щолкун (Щелкун) на Сысертский завод. Собственно говоря, в июне 1770 года в Куяше смотреть было и не на что. Разве что на озеро.

Усадьбу Алексей Фёдорович Турчанинов отстроил в 1778 году. Именно Паллас оставил описание усадьбы Турчанинова в Сысерти, восхищался трудами Алексея Фёдоровича. «…желание обозреть все достопамятности естества и искусства в Сысертском заводе заставили меня прожить следующий день в оном. Он принадлежит титулярному советнику Алексею Фёдоровичу Турчанинову». Пётр Симон Паллас побывал в Сысерти в зверинце Алексея Фёдоровича, описал зверей.

Зиму 1770 года Пётр Симон проведёт в Челябинске, где посетили его географ и путешественник Николай Петрович Рычков, сын Петра Ивановича Рычкова, и шведский натуралист на службе в Санкт-Петербургской академии наук Иоганн Петер Фальк. 200 вёрст – серьёзное расстояние. За один день не одолеешь. Только по казённой надобности, погоняя без устали, можно скакать, меняя лошадей на почтовых станциях. В среднем 8–10 вёрст в час, – такова была скорость путешественника. За день проезжали до 80 вёрст, если сильно не торопиться и жалеть лошадей. Осенью и весной в распутицу скорость передвижения снижалась до 4–5 вёрст в час (русская верста равнялась 1066,8 метра).

Придорожный трактир

Движение по тракту всегда было интенсивным, и придорожные трактиры и почтовые станции становились островками спасения для усталых путников и лошадей. Место со временем стало известным, почти посередине пути, на берегу, славившегося своими уловами озера Куяш.

Вот и сегодня меня гостеприимно встречают половые (официанты) в белых косоворотках. В трактире вкусно пахнет свежей выпечкой. В меню лучшие блюда русской и уральской кухни XVIII–XX века в расчёте на самого взыскательного путешественника. Останавливаюсь на салате «Оливье» в классической традиции Люсьена Оливье. На обратном пути обязательно отведаю карасей печёных по-турчаниновски.

Половой тактично подсказывает, что все продукты местные, выращивают здесь в районе села Большой Куяш. Перепелов доставляет местный фермер. Пулярды и пулярки – с аргаяшской птицефабрики. Осетрина и раки – из местных прудов, как и было при Турчаниновых. Щуки, караси, окунь – из окрестных озёр. «Ананасы выращиваем в оранжереях по рекомендациям Алексея Фёдоровича Турчанинова. Ну, разве что зёрна кофе получаем от поставщиков», – посетовал половой.

Усадьба Турчаниновых

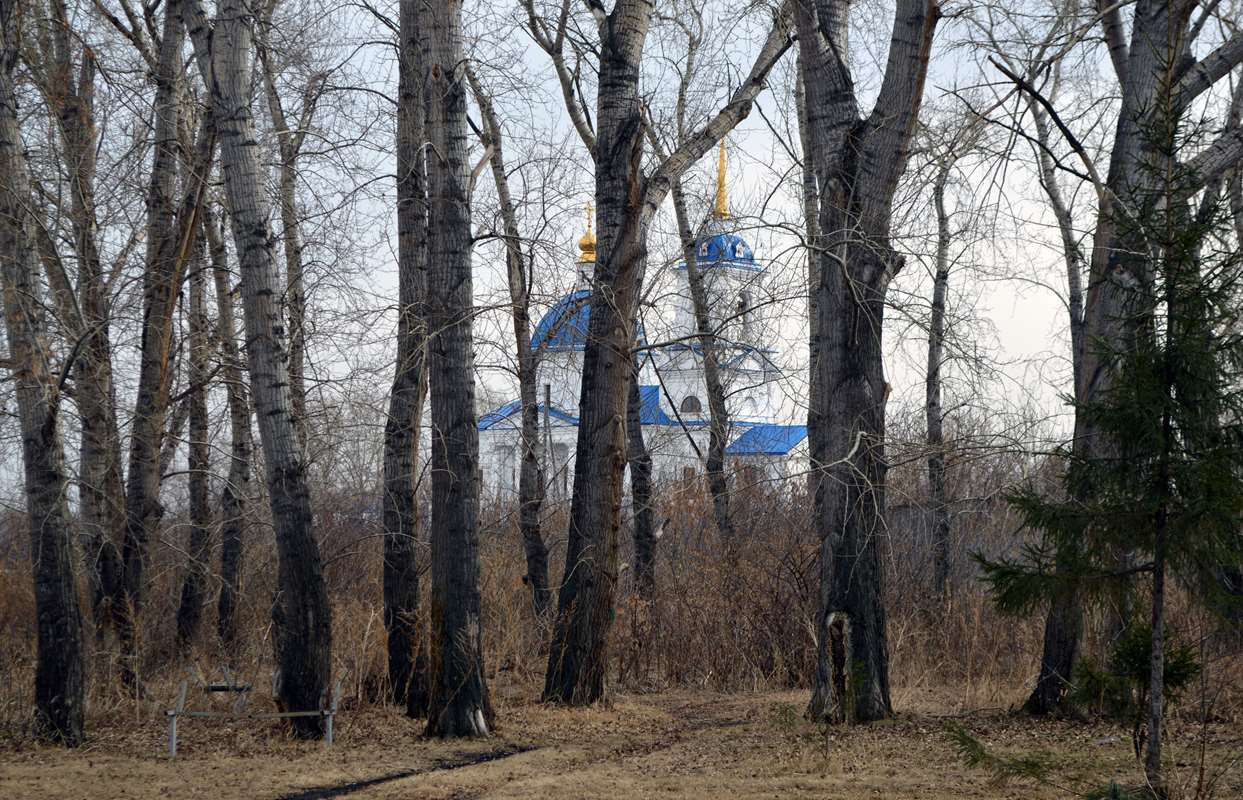

Перекусив и отдохнув, отправляюсь дальше. Неспешно еду по селу. Навстречу попадаются коляски, запряжённые орловскими рысаками, одиночные путешественники, группы в сопровождении экскурсоводов. Справа на холме чудесный храмовый комплекс. Небольшая приземистая церковь и храм-корабль начала XIX века. Рядом парк. А с другой стороны, под тесовой крышей – двухэтажная усадьба.

Это сельская усадьба Алексея Фёдоровича Турчанинова, уральского солепромышленника и горнозаводчика. Выстроена была в 1778 году. Ради неё я и собрался в путь. Кирпичные стены окрашены красной краской, окна с полукруглыми арочными завершениями. Кирпич местный, вытянутый по форме. Залежи красной глины были обнаружены рядом с селом. В плане строение напоминает букву Е. По легенде, это была дань уважения императрице Екатерине II, пожаловавшей Турчанинову дворянство. Парадный вход с внутренней части здания, где расположена лестница на второй этаж. Восстановлен балкон. Реставраторам здания пришлось поработать, убирая напластования времени. Расчищены заложенные оконные проёмы и убраны «новодельные» образования.

Много лет в здании располагалась школа, позже – участковая больница, и каждый хозяин вносил изменения в конструкцию. А потом и хозяев не стало, здание стояло брошенное, смотрело выбитыми окнами на озеро. Прямо напротив усадьбы, на берегу постройки. На указателях: мельница, конезавод, винокурня, земская школа, дом купца.

Неожиданно от холма, на котором стоят церкви, доносится звук орудийного выстрела. Над озером клубится пороховой дымок. Вторит выстрелу перезвон колоколов, который далеко разносится над озером. Восстановлена старая традиция – по престольным праздникам стрелять из пушки. По преданию, холм под фундамент церкви насыпали сами жители села, чтобы церковь стояла выше над озером.

На парковке с трудом нахожу место. Легковушки, автобусы. Номера пермские, екатеринбургские, челябинские. Несколько круизных автобусов. А я направляюсь в мультимедийный центр «История Урала», расположенный на двух этажах усадьбы Алексея Фёдоровича Турчанинова. Знаю, что экспозиций несколько: это история рода Турчаниновых, история уральской горнозаводской промышленности, Урал в Отечественной войне 1812 года, путешествие Александра I на Урал в 1824 году. Есть и новая виртуальная выставка: «Троицкая фабрика медных самоваров Алексея Фёдоровича Турчанинова».

Не только солеварением и горными заводами занимался Алексей Фёдорович. Собрал он лучших мастеров в Соликамске и Сысерти и производил чайную расписную посуду и самовары из томпака – сплава меди и цинка, по цвету напоминавшего золото. Художники использовали в оформлении чеканку, финифть. Были это «самовары аглицкого фасону и осьмиугольные», «самовары круглые в виде чайников», «чайники горшочками двоеперсонные большие», «чайники горшочками двоеперсонные малые», сахарницы, подносы и много другой украшенной посуды. Лучшие образцы отправлял Турчанинов в Санкт-Петербург. Умел Алексей Фёдорович продвигать свою продукцию. Вот и изделия из малахита с его подачи прижились в особняках знати.

1 января 1759 года Алексей Фёдорович Турчанинов вступил во владение пришедшими в упадок казёнными Сысертскими заводами. Главными соперниками Турчанинова были генерал-аншеф П.И. Шувалов и бароны Строгановы. Сысертский завод стал центром одноимённого горнозаводского округа, который объединял 5 заводов: Сысертский, Ильинский, В-Сысертский, Полевской, Северский. Интересовали Турчанинова и земли вдоль тракта на Челябинск.

«19 сентября 1776 года на земли вокруг озера Куяш была совершена купчая. У 12 башкирских старшин 30 тысяч десятин земли за 1700 рублей приобрёл уроженец Тамбовской губернии, титулярный советник Алексей Фёдорович Турчанинов. Он поселил здесь крепостных крестьян из своих имений в Тамбовской, Пензенской и Нижегородской губерний (10–15 семей). В деревне Куяшской А.Ф. Турчанинов выстроил усадьбу, которая состояла из двух господских каменных двухэтажных домов, между которыми располагались три деревянных амбара и каменная кухня. Также тут имелись два хлебных магазина, каретный сарай, две деревянные «людские» избы. На берегу озера работали мучная «коннодействующая» мельница и деревянная винокурня. Здесь же располагался скотный двор»

В ноябре 1883 года Императрица Екатерина II пожаловала А.Ф. Турчанинову дворянство и фамильный герб. Герб Турчаниновых представляет собой «Щит, разрезанный надвое, в верхней части в золотом поле орлиное крыло в знак Нашей Императорской милости; в нижней части в голубом поле серебряная цапля, держащая в правой лапе камень в знак того, что он бдением своим учинил многие как Нам, так и государству услуги, щит сей увенчан обыкновенным дворянским с тремя страусовыми перьями, шлемом открытым, намет на щите на правой стороне золотой, подложенный голубым, а на левой серебряный, подложенный красным».

Грамота на дворянство хранится в Свердловском областном краеведческом музее имени О.Е. Клера, куда попала из частной коллекции последнего владельца Сысертских заводов Дмитрия Соломирского.

Алексей Фёдорович Турчанинов скончался 21 марта 1787 года в Санкт-Петербурге, в собственном трёхэтажном доме между 5-й и 6-й линиями Васильевского острова и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Благодаря творчеству Павла Петровича Бажова (сказы «Каменный цветок», «Приказчиковы подошвы», «Горный мастер», и др.) образ заводчика, развивавшего горные промыслы на Урале, сохраняется в нашей памяти несколько суровым. Мультимедийная экспозиция в селе Куяш представляет нам этот образ более завершённым…

Вернуться в Содержание журнала

Этот исполинский тополь (осокорь) стал свидетелем жизни множества поколений башкирского поселения под горой Кунгак со дня его основания в середине XVIII века.

Станет домом

Оторванное порывом ветра от ветки могучего дерева опушённое семя медленно бросало из стороны в сторону, пока оно не упало в стремительно бегущий ручей. Вода намочила пух, семя намокло, бурлящие воды то опускали его на дно, то поднимали на поверхность. Из миллионов сестричек-семян, уносимых ветром от матери-дерева, оно одно оказалось в этом ручье, уносящем его всё дальше на север.

На одном из поворотов русла семя не успело последовать за течением и осталось прибитым к небольшой заводи. Но долго оставаться здесь было не суждено: тяжёлое копыто сохатого глубоко погрузило его в мягкий грунт ручья. Однако семя не захотело оставаться здесь утопленным. Оно сумело зацепиться вместе с вязкой грязью к краю копыта и выбраться на берег. Несколько раз оно погружалось в след и вот, вновь оказавшись под землёй, семя отцепилось от переднего копыта, а заднее прошлось у края глубокого следа, обвалив часть земли прямо на него.

В один из солнечных весенних дней в лунке того самого следа показался небольшой побег. Будучи семенем, он уже видел этот мир, но сейчас дело иное – теперь уже невозможно переместиться, и, чтобы увидеть мир, нужно расти. А чтобы развиваться, необходимо на первых порах просто выжить в этой полной неожиданностей среде. Теперь этот маленький клочок лесной земли станет домом для едва появившегося на свет ростка.

Годы волнений

Наступил 1740 год, деревце вытянулось. По листочкам можно было определить, что относится оно к тополиному роду. Рядом с ним росли берёзки, ивы, а ближе всех соседствовала вечнозелёная шершавая ель, наверное, одного с ним возраста. Могучих деревьев в округе было ещё больше: куда ни глянь, зеленели их кроны. А вокруг обосновывались и разрастались небольшие башкирские поселения. Для жизни людей необходимы были строения, которые воздвигались из деревьев.

Иногда молодому тополю становилось больно смотреть, как человек, всё дальше углубляясь в лес, выбирал самые лучшие и ровные стволы, рубил их, и с помощью лошадей либо на телеге, или волоком уносил с собой. Однажды такое ещё живое стройное дерево протащили совсем рядом с тополёнком, лишь чудом не поломав его и не втоптав в грязь. А недавно вблизи свалили высокую липу, верхние, самые тонкие ветви которой больно ударили его, но не сломали. Липу уволокли, а на месте падения дерева наш герой заметил опрокинутую, сломанную в нескольких местах, ту самую молодую ёлочку. Ей не повезло… не стало теперь ближайшей соседки.

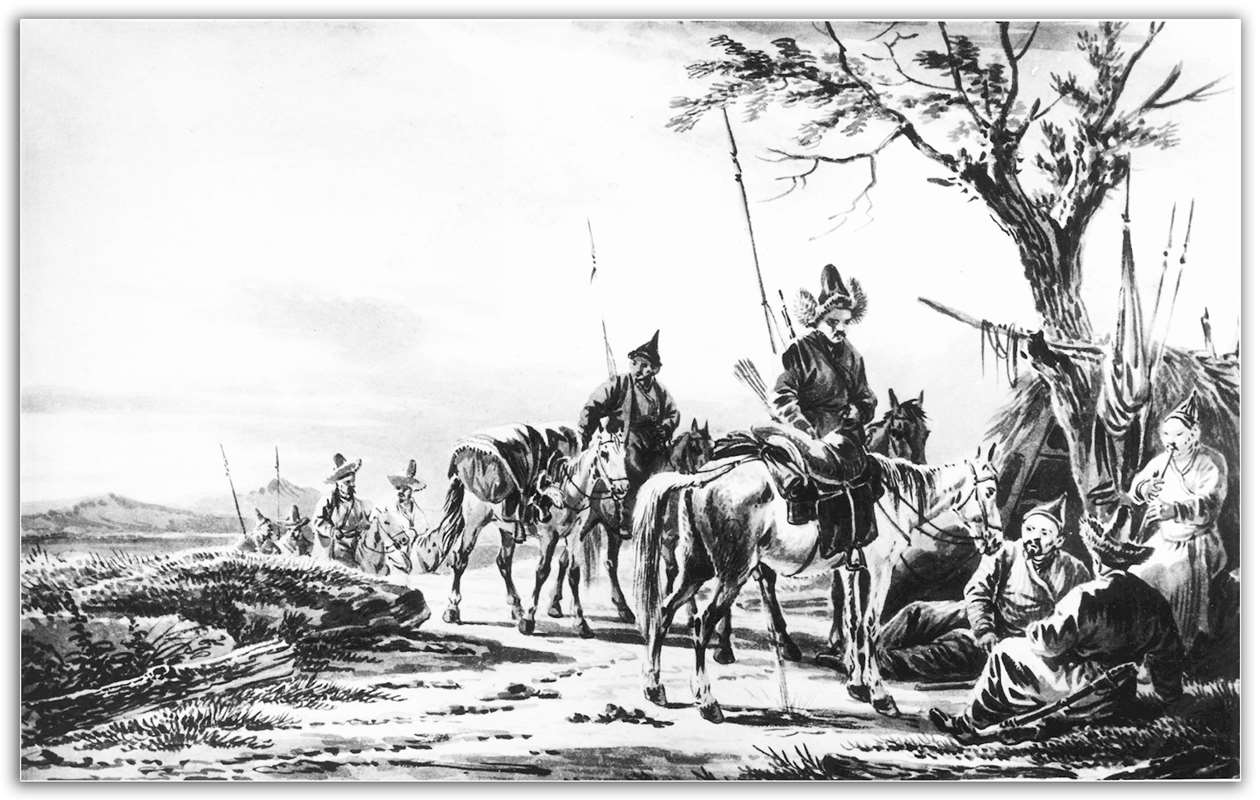

Каждый месяц тополь прибавлял в росте и уже свысока поглядывал на окружающие кустарники и мелкорослые деревья. Среди людей шли какие-то волнения, движения. Мужское население верхом на лошадях, обвешанное оружием, целыми деревнями уходило куда-то за гору. Позже вновь возвращалось, но уже в меньшем количестве…

Тополь тогда не понимал, что шли периодические башкирские восстания. Это продолжалось долго, поэтапно. Волнение проявлялось и в голосах людей: крики, брань, плач. Слышны были выстрелы, топот копыт, ржание лошадей. Часто можно было видеть пеших людей, углубляющихся в лес, к склонам гор, чтобы занимать какие-то позиции, с которых проглядывалась вся округа. Но однажды, в один миг, волнения утихли, наступило затишье. «Наверное, помирились», – подумал тополь.

Радость бытия

Время летело быстро. Год сменялся годом, наступил ХIХ век. Прошло более полувека, как тополь появился на свет. Он окреп, вытянулся, появилась обширная крона. Но, в отличие от стройных соседок лип и берёз, высокого роста не достиг, наверное, подействовали на него угнетающие факторы или стресс. Зато он был шире и мощнее, его ветви могли посоперничать со стволами своих соседей.

Жители ближайших деревень, занимающиеся собирательством в лесу, чаще всего для отдыха выбирали именно его: удобно было прислониться к стволу, да и рядом протекал чистый звонкий ручей. В такие моменты тополь чувствовал себя нужным и даже старался меньше шуметь листьями, чтобы послушать разговоры: «О чём же они говорят?»

Недалеко возвышалась гора Кунгак, она была самой приметной вершиной в округе. Тополю нравилось смотреть на неё. Наверное, и людям она нравилась, потому что в определённый момент к его подножию и даже на открытую поляну на вершине стали стягиваться огромное количество конных всадников. «Собираются на какой-то праздник», – подумал тополь, с интересом наблюдая за происходящими событиями.

Тревожные годы

Но, шёл 1812 год… Конники собирались и, по мере укомплектования отрядов, длинной вереницей уходили куда-то вдаль… Выяснилось, что мирной жизни угрожают чужеземцы-французы, лидер которых заболел идеей мирового господства. Об этом тополь узнал у влюблённой пары, беседующей под его кроной. Парень со своей верной лошадкой тоже собирался к западным границам страны, а девушка, прислонив голову к груди батыра, тихо роняла слёзы к корням дерева. Вместе с ними загрустил и он, листья неестественно поникли на кончиках черенков. Дереву хотелось обнять и защитить эту пару своими ветвями…

Как же обрадовался тополь, увидев под своей зелёной кроной вновь ту самую влюблённую пару спустя время. На сей раз эмоции у них были совсем другие – радость, смех и веселье. Тополь понял, что всё сложилось хорошо, французов прогнали, а парень на своей лошадке дошёл до самого Парижа. Более двадцати полков башкир-ополченцев воевало против армии Наполеона. Северными Амурами назвали их французы.

Лук со стрелами он прислонил к стволу дерева и заключил свою любимую в нежные объятия. Лошадка также молчаливо, как и в прошлый раз, щипала на поляне траву, будто бы и не было той дороги через полмира на чужбину. И уже через минуту она медленно увозила своего хозяина и его подругу в сторону деревни. Тополь был рад, что у этой пары всё сложилось благополучно!

Воля к жизни

Подходил к концу ХIХ век. Дерево продолжало увеличиваться в ширину. Вокруг местности, где рос тополь, появилась большая открытая поляна, куда в летнее время приходили на сенокос жители деревень. У каждого аула был свой участок, споров не было: травы хватало на всех. Лишь одно озеро неподалёку служило для двух деревень предметом раздора: не могли поделить его соседи, каждый из них считал водоём своим. Озеро удобно располагалось на границе двух населённых пунктов и использовалось как водопой для скота. Тополь же думал о своём: «Хорошо, что мне не приходится претендовать на озеро, ведь у меня есть такой замечательный ручей, протекающий прямо под тенью моей кроны, и что такое жажда, мне незнакомо».

В суровые долгие зимы тополю было приятно ощущать на своих ветвях мягкое снежное одеяло. Весной и летом скучать не приходилось: нужно было заниматься своим зелёным нарядом. Порою удобные широкие ветви служили отличным укромным местом для гнёзд птиц, в которых появлялись маленькие, вечно голодные пищащие птенцы. Тополю было приятно такое соседство, он ощущал себя домом для них, осознавал своё важное участие в их жизни, старался укрыть гнездо от внешних воздействий – более широкие листья словно зонты прикрывали желторотых птенцов от глаз хищников и непогоды. А когда пернатые, вырастая, улетали, в ветвях становилось тихо, пустовало гнездо, – он грустил.

Интересно наблюдать

Тополь продолжал свою жизнь, он стал одним из самых крупных и массивных деревьев в округе. Однажды на ветку запрыгнул неведомый для тополя зверь, похожий на крупную кошку. За всю свою жизнь дерево видело разных живых существ: волков, воющих рядом с ним и оставляющих свои пахучие метки на стволе, медведя, царапающего мощными когтями его кору, кабанов, копающихся у корней. Но этот зверь был ему незнаком.

Ловко забравшись на ветку, прогнул дугою спину и, точа когти, застыл в устрашающем оскале. Удобно расположившись, начал облизывать свои лапы и спину, приводя себя в порядок. Кончики ушей со своеобразными кисточками на концах ни секунды не оставались без движения, улавливая звуки в округе на все триста шестьдесят градусов. Закончив свои дела, зверь ловко и беззвучно спрыгнул наземь и также бесшумно исчез среди высоких кустарников.

После тяжёлой войны с фашистской Германией полнота жизни не сразу вернулась в округу. Более 700 тысяч ополченцев ушло из башкирских земель на защиту Родины, почти половина из них – не вернулась… Труд на общее благо во все времена был лучшим душевным целителем. Тополю нравилось наблюдать, как в округе человек осваивал новые земли, засевал культурами и собирал урожай. Особенно интересно было наблюдать за гудящими тракторами, постепенно заменившими тяжёлую тягловую работу лошадей. Люди работали дружно, открыто, на благо общего дела.

Даже тополь чувствовал себя здесь нужным, и ему находили применение: на удобную ветку суетливый и бодрый дедушка из ближайшей деревни повесил какую-то конуру. Тополь не мог понять, что это такое. Но, когда рядом зажужжал рой пчёл, догадался, что это домик для них. Через несколько дней старичок, ловко забравшись на ветви, снял улей с пчёлами и унёс его к себе: будет теперь у семьи целебный мёд на зиму. Тополь сиял и радовался каждому дню, каждому сезону. Время летело быстро: зелёный наряд сменялся на жёлтый, который в свою очередь трансформировался в белый – и так по кругу… Минуло более двухсот восьмидесяти лет…

Достоин внимания

Впервые я оказался под кроной старожила – чёрного тополя (осокоря) около шести лет назад. Познакомил меня с ним мой друг, чьи родственники с давних времён проживают в соседней деревне. Они знали о существовании осокоря не понаслышке, а по рассказам их пожилого родственника. Тополь был таким же крупным в его детстве, как и сегодня.

Я называю его Исполином, ведь он является самым крупным деревом в районе, окружность его ствола достигает почти восемь метров. И он по сей день здравствует и продолжает расти. По информации дендрологов, чёрные тополя имеют продолжительность жизни до трёхсот лет (в иных случаях до четырёхсот лет). К глубокой старости они начинают разрастаться вширь. Наш тополь именно такой, видимо, подходит к концу и его история. Часто захаживаю в гости к своему другу Исполину.

Обниму, посижу под его кроной, прислонившись спиной к стволу. Ручей, протекающий рядом, уже пересох. Одна могучая ветка моего древесного друга тоже уже давно не зелёная. Сколько же всего он видел! Возможно, он разменяет четвёртый век и станет свидетелем жизни и свершений новых поколений. Пожелаем же всем мирной жизни под дозором нашего исполина!..

Вернуться в Содержание журнала

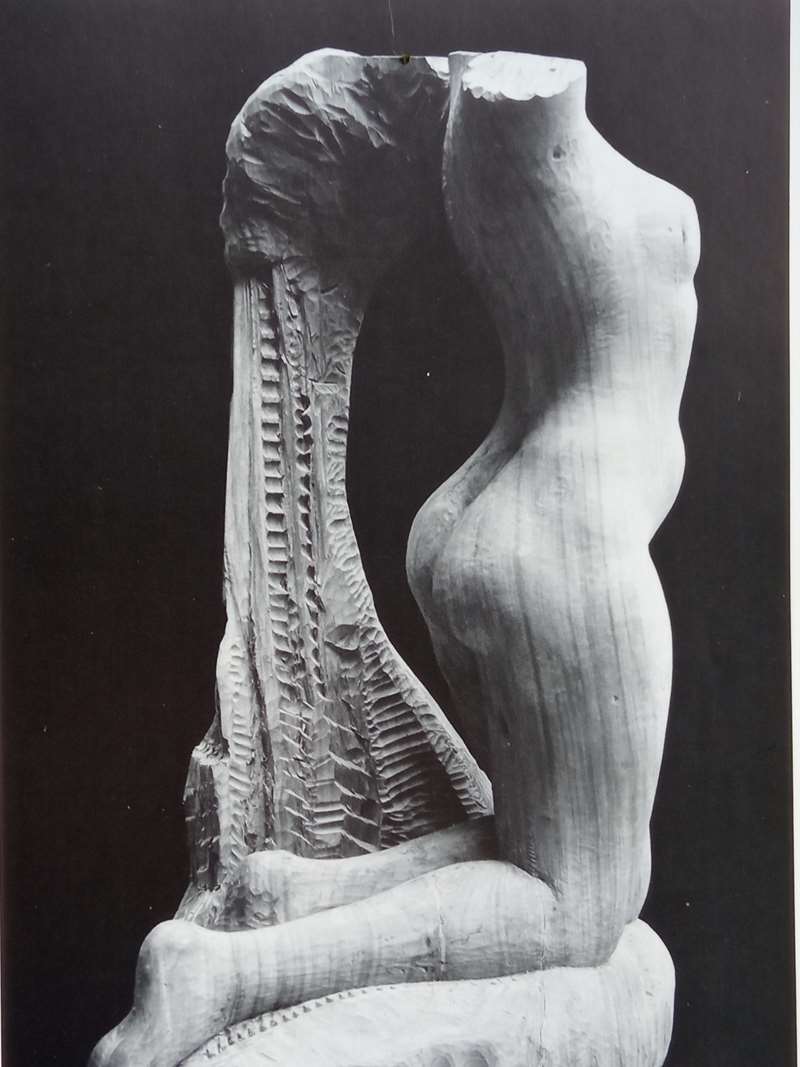

Как оказалась и где поселилась на Урале московская дворянка Наташа Клёнова, служившая моделью для работ знаменитого российского скульптура Сергея Конёнкова.

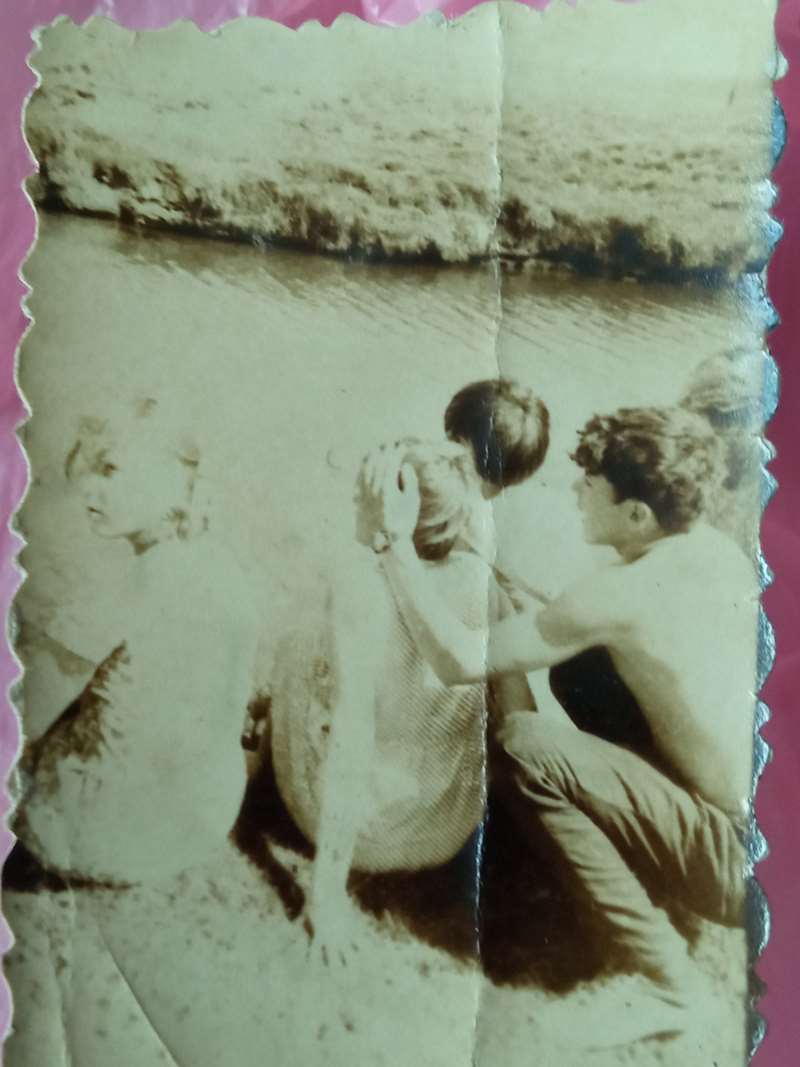

В 1913–14 годах Сергей Конёнков делал известные женские скульптуры, моделью для четырёх из них стала московская студентка Клёнова Наташа. Сергей Тимофеевич в это время ассоциировал себя с художественной богемой, как и Клёнова Наташа, дворянка, ставшая моделью. Она ушла на фронт сестрой милосердия, а после войны уехала с унтером Кырмановым в уральскую деревню к нему на родину.

В 1922 году Наташа родила сына, а через год умерла в госпитале в Екатеринбурге. Конёнков по фотографии изваял посмертный «Бюст девушки», который экспонировался в Третьяковке, как и другие скульптуры с этой модели (самая знаменитая – фигура в рост «Девушка»). Её избранником был парень из «особой деревенской богемы», жившей в землянках, не признававшей дом «наверху» и брак по благословению. Он был родом из поселения староверов в деревне Черемхова, расположенного на левом притоке реки Исети (р. Камышенка) в 65 километрах от Екатеринбурга по Каменскому тракту. Так переплелись судьбы представителей разных слоёв, что было не удивительно в послевоенное время.

Крестьянин Кырманов Руфан Анастасович воевал в 30-м Сибирском стрелковом полку. В декабре 1916 года Руфан попал в госпиталь, где они и познакомились. После войны Наташа решилась уехать с ним на далёкий Урал, жить в деревню. Дома поднялся плач, она уехала без благословения родителей. В Москве осталось фото «Девушки» с автографом Конёнкова «Студентка Наташа Клёнова. 1914 г.»

Что за «деревенская богема» взошла в Черемховой в начале ХХ века, чем эта деревня отличалась от других уральских поселений? Известно, что она была основана в 1711 году. Её основал пономарь из Каргаполя Анисим Анисимович Попов, 1656 г.р., бежавший от реформы Никона. Изначально здесь жили семьи углежогов, которые обслуживали заводы. Помимо углежогства им вменялась и работа на заводе (несколько дней в месяц), и дорожные работы, и защита от набегов, при необходимости. Уральцы были предприимчивыми и уживчивыми. Поселенцы были разными, съехавшись с Волги, из-под Архангельска и Новгорода, с Вологодчины. Уживались благодаря «здоровому» большинству. В переломное время в каждом проявлялось «своё». Деревня раскалывалась. Бегство на Урал от барского ярма или в поисках свободных земель, переезд «по оргнабору» или бегство от Никона – у каждого своя мотивация, путь в «поднявшиеся» или в «опустившиеся».

Род Кырмановых жил на околице в землянках, а в деревне – дворы на два дома (основной да через двор изба-малуха). У кулака Дмитрия Попова техника, кони, пять «выездных», летом гостят цыгане, в гости к исетским золотодобытчикам его сопровождает тройка с гитарами, песнями… Подумаем: государственные крестьяне жили «трудом овеществлённым» (нажив хозяйство) и «трудом живым» (бурлачество на Чусовой, валяние обуви, работа на заводе, батрачество у соседей). И сложился класс «лёгких людей»: они при деньгах, хорошие солдаты, живут в землянках, детей женят «по любви», они против староверческих крайностей, могут пожульничать… Они – деревенская богема!

И вот пришёл август 1914 года. Воротные столбы в деревне поверху соединены третьим, на нём сидят девки в платьях, без штанов, им 14–16 лет, болтают ногами и смотрят вниз, а там брага, гармошки, песни: проводы. Кто вернётся с войны – возьмет их в жёны. Моя бабушка сидела тогда на этих воротах. В 1918-м вышла за восемнадцатого жениха, за Григория Попова, пришедшего из плена. На этих «проводинах» пировали все вместе: из кулацкой горницы, из землянки, из староверческой скупой на всё избы. Тут был и будущий унтер, с ним приедет в деревню Наташа. Унтер родился в землянке, из землянки на фронт ушёл, в землянку привёл жену. Глава семейства – Анастас Кырманов, притча во языцех. Спозаранку шёл по деревне «завтракать». Вот на пороге Анастас (тогда не стучались):

– Почто вы, робята, шаньги-то так едите? – ласково спрашивал он. – А как надо, дедушко? – А вот как! – Анастас в два жевка проглатывал одну шаньгу, вторую, запивал молоком: – Беда! Большие уж, а есть всё ещё не умеете… «Шутил» он и при новой власти. Рассказывала бабушка: «Рано утром кручусь у печи, хозяин катает в бане пимы. Пришёл Анастас, говорит, мол, Григорий продал ему шубу, «вот эту», надо забрать. Говорю, иди спроси. Анастас вышел, да, видно, постоял только во дворе, заходит: «Ух, жара!», и, мол, велел забрать. Отдала, сказала потом мужу. Тот глаза на лоб! Я реветь… «Не реви, – махнул Григорий рукой, – не вернёшь. Скажет, что и не бывал у нас, высмеет на всю деревню». Вот так украл меховую шубу Анастас…»

Черемхова жила не бедно (в домах шерстобитки, маслобойки, ткацкие станки, телеги-сани, упряжь), имела «регулярную» застройку согласно Указу Петра I, не кривиться вдоль дороги или реки. С Русско-Японской три года (1905–1908) шёл в Черемхову мой прадед Ефим (участник Русско-Турецкой), корректировщик, нёс в котомке буссоль, подзорную трубу, циркуль, личную печать с вензелем «Е.П». Порт-Артур сдан, но история России не кончилась! А из Москвы шёл сын Тихон после службы (1905–1907) «жандармом» в Кремле. У Тихона Евангелие от Председателя Екатеринбургской Земской управы за окончание в 1896 училища… С пьянчужками Ефим говорил так: «А где ты бывал и что видал, чтоб так мне отвечать?!.»

После 1918 года и было много ветеранов, Георгиевкие кресты, будёновки. Никита Кырманов вернулся из конно-ветеринарного дивизиона Чапаевской дивизии. В колхозе он будет ветеринаром, появится частушка: «Эх, …твою мать, Никита-санитарник! Поспать, полежать – на это он ударник!» Пётр Колмогоров в престольные праздники – с двумя «георгиями», рука закоченела серпом, нога волочится. Умер – и всё расправилось. Если Руфан вернулся с дворянкой Наташей, то брат Потап привёз «социалистку», большевичку Степаниду Спиридоновну, полячку. С Красной Армией дошли до Омска, потом продолжили «войну» в Черемховой, организовали первую партячейку в окрестностях Белоярки. Степаниду на собраниях вспоминали до 1990 года. Появился Комитет бедноты. Главный – Потап. В комсомол «вовлекли» отпрысков черемховской богемы. Брат Михайло каждого брал за плечо: «Слышь, а Лизка-то у меня ведь комсомолка!» И дочь до смерти звали «Лизка-комсомолка» … Вот в такой букет судеб, платформ, новых реалий погрузилась Наташа по приезде в уральскую деревню: цыганские песни, свечка в землянке, хлева наверху, горделивые сверстницы в ботинках с высокой шнуровкой, знакомый круг бывшей солдатской массы, воспоминание о проклявшем её доме…

В 1922-м Наташа родила сына и через год заболела. Как приближённая к большевизму была отправлена в Екатеринбург. Руфан проведал, но узнав, что жена безнадёжна, не стал ждать кончины, вернулся с другой медсестрой… С четвёртой женой в его избе появился пасынок умом «не в себе», бил отчима. Помню, зашли, Руфан попросил у меня самокрутку, слезть с печи отказался. Пасынок пообещал не трогать Руфана, но потом бил поленом по голеням, и Руфан умер от гангрены. Увы, Наташа не могла уже защитить избранника, полечить, последними заботами в далёком 1923-м оказались грязь, холод, навоз, лопата, земляночная тьма – и верность пути, куда бы он ни шёл. Она запомнилась как нечто незабываемое. В конце 60-х спросил бабушку: «Помнишь мать Кости?» – «Наталью-то? – мгновенно переспросила бабушка. – Помню!..» Я понял, что расспросы лишни, глаза у бабушки «убежали» в прошлое, заискрились.

В 1926-м в Черемховой построили большую кирпичную школу, ещё по земским планам (500 кв. м площадью, потолки 4 м) Здание сохранилось до сих пор . Но, пришедшая тут же «новая жизнь» была неприглядной. Братья организовали колхоз «Бедняк», треть деревни разогнали (выселили, «сдали органам», раскулачили), пятьдесят домов продали, сами пьяным-пьяно… Около 1930 года черемховцы привлекались к строительству железной дороги, работая на отсыпке второго пути напротив села Логиново. Молодому парню передали: «Потап разнарядку получил, вот-вот прискачет, беги!» – «Отца увезли, а меня-то за что?» – «Беги! Расстреляют…» Парню сунули кусок хлеба, и он, обливаясь слезами, рванул в леса за Исеть. Как он выживал десять лет? В 1943-м его заметили у деревни, организовали засаду в его доме, где уже обосновалось правление. Ночью убили в собственном дворе, упал, обняв залитые кровью родные камни… Был жестокий отпор: перед кончиной отец рассказал: «В 30-х в деревне исчезло пятнадцать человек. Приедут с проверкой – и нету. Едет милиционер – и тоже. Едут с допросом, а им: «Не знам, не видели!» Потом найдут там фуражку, а там сапог…» И «те» ни за что погибали, и «эти».

А как раскулачивали? У кулака Дмитрия сначала всё отобрали, мол, сын строится, там перебьёшься с дочерями. Дождавшись, когда достроились (по привычке с размахом), всех отправили в Ирбит, позже в Первоуральск без права бывать в Черемховой. Дмитрий умер под телегой по пути в Ирбит, а на новом подворье расположился колхозный конный двор… Деревня жила в напряжении, не дай бог сказать не то. Афанасий Кырманов навёл напраслину на Попова Антона. В полночь Антон с сыном вызвали Афанасия за ворота, удар топором – и ещё на одного меньше в деревне. В школе был выездной суд. Антон сгинул в тюрьме, сын Митька «искупил кровью» в июле 1941-го. А третий сын Колька ушёл добровольцем в 1943-м и стал Героем Советского Союза, на Днепре вызвал огонь на себя. Но это не всё: в 1997 слушаю в огороде транзистор, «Маяк» из Киева, из музея: «Николай Попов из уральской д. Черемхова в рукопашной схватке сапёрной лопаткой зарубил семнадцать фашистов…» Над деревней слова пролетели, как заклинание: «Не замай!» В чём корни геройства? Не в защите ли заводов и селений от набегов? Кстати, на 1850 год Черемхова была «военным поселением». Так укоренился культ силы, учились драться. Да и Суворов говорил: «Жизнь – Отечеству, честь – никому!»

А Михайло, переехав из землянки в кулацкое подворье, 25 лет не ездил по дрова: истопил в печи амбар, завозню, конюшни, сени, часть дома, ворота, пол, крышу. На оставшийся «огрызок» насыпал земли, где, будто волосы дыбом, вырос бурьян. Когда Гагарин взмыл в космос, на деда Михаила рухнул потолок, и он переехал в другое «освобождённое» жильё. Но время лечит. После 1945-го в деревне стали «править бал» потомки «здорового большинства», бывшую кулацкую собственность использовали и на страну, и для себя (например, взять лошадь, распилить брёвна, и др.). Отец был колхозным кузнецом. «Высшую школу» прошёл в 33-м у логиновского дорожного кузнеца, работая на него «за науку». В «программу» входило и лизание раскалённого металла. Потом отец раскрыл секрет: главное не перегреть и не недогреть – без языка останешься. На правильно нагретом трутке твёрдая воздушная плёнка, язык лижет не металл, а эту плёнку… Но как «правильно»?.. На лесопилке и мельнице тоже отец, бывало, захалтурит пару магарычей. Вечером стекаются колхозники: «Тихоныч, есть что-нибудь?» И вот сидят на бережку. Отец командует: «Так, этому наливай, этому тоже, а этим – нет: они и в колхозе лодыри, и дома ни полена, ни сена!.. Эвон штанга 110 кг, я выжимаю. Пойди выжми – и тогда в круг…» В 1967-м по Черемховой прошёл шепоток: «Подох, скотина!» Это умер Потап. За месяц до его смерти Степанида официально развелась, обоим девятый десяток: так надоел этот активист даже убеждённой большевичке Степаниде! Богема растаяла, как и дачная Черемхова не будет прежней.

Сын Наталии Владимировны Костя прошёл войну, стал деревенским электриком, ремонтировал телевизоры, играл на баяне, статен и красив, лицом похож на мать. В 1964-м Костя с женой пришли к моим родителям, мол, списались с тётками, сестрами матери, они позвали, переживаем, как съездим. Я пошёл в восьмой, ловил каждое слово о поездке в Москву. По возвращении опять пришли. Костя рассказывал о «Бюсте девушки» (такой работы на сегодня нигде не зафиксировано): «Идём по «Третьяковке» с группой. Экскурсовод говорит, мол, вот работа Конёнкова «Бюст девушки»… сестра милосердия… с унтером на Урал… единение после революции дворянского сословия и простых людей… родила в 1922-м сына и умерла… мол, Конёнков узнал от друзей и по фотографии сделал посмертный бюст… Я отошёл, потекли слезы, а экскурсовод спросила: «Что с вами, мужчина?» – «Это мать моя!..» Что такое бюст? А это человек с головой и плечами…» Так с 1964 года я запомнил, что есть скульптор Конёнков и что в Третьяковке находится бюст матери нашего «дяди Кости», что у него родня в Москве, что его мать была на Первой мировой. В Третьяковке нашёл экскурсовода по отделу «Конёнков», рассказал, она развела руками. В научном отделе сообщили: в запасниках такой работы нет. В музее-мастерской на Тверской зам. по науке, кандидат искусствоведения поделилась: «В каталогах и галереях находится не больше пятнадцати процентов того, что делается авторами. Что-то разбилось, уже не восстанавливается, что-то в частных руках, и т.д. Ничего не могу сказать о «Бюсте девушки». Знаем «Уральский следопыт». Если напечатаете, просьба поделиться экземпляром».

В 1997-м Константин Руфанович умер. Ко мне попала фотооткрытка «Девушки». Напрашивался вывод, что искомый «Бюст девушки» – в тех восьмидесяти пяти процентах творений, не попавших в описания, и даже «Третьяковская галерея», отработав в своё время тему «единения классов», сняла её с повестки дня как неактуальную. В 2013-м в Третьяковке купил вышедший каталог, том 2 «Скульптура первой половины ХХ века». При визуальном сравнении четырёх обнажённых женских фигур было заметно, что модель одна. Это подтвердилось «раскопанными» словами самого скульптора. Это «Торс» (1913, мрамор), «Крылатая» (1913, дерево), «Сон» (1913, мрамор), и наконец, фигура в рост «Девушка» (1914, дерево). Конёнков не стремился дать каждой работе имя, понимая их как единый цикл, развитие единой художественной цели.

Эти скульптуры, без указания на модель, по сути оказались портретом конкретной женщины с особенной судьбой. То, что был и посмертный бюст Наташи, я узнал, спросив «на удачу» племянника жены Кости, Л. Кравцова, передавшего мне фотооткрытку «Девушки». (Детей у Кости не было). Да, мол, стоял такой на шифоньере. Я на нём пацаном орешки молотком колол. Внук Руфана от второго сына тоже подтвердил, что видел бюст на шкафу. Итак, «Бюст девушки» Третьяковка отдала сёстрам Наташи, а те – Косте. Фотооткрытка попала ко мне, а бюст – к племяннице жены Кости Римме. Её уже нет… До самой смерти Кости фото «Девушки» никто не видел, а «виной» всему деревенский пиетет. Представьте, на полукомоде «обнажённое фото», и хозяин объявляет, что это мать… Поэтому карточка стояла в «мужицком углу», рядом со свёрлами, гвоздями. Костя хотел, чтобы мать была рядом.

Мы увидели «парад богемы» – в канун и в «поступи» революции: модерновое искусство в лице художника С.Т. Конёнкова, дворянскую богемствующую молодёжь, богемствующее люмпен-крестьянство. Перемешалось всё: и сама богема, и общественные страсти (патриотизм, геройство, бунтарство, греховность…). Увидели типичную уральскую деревню – с той особенностью, что в ней жила модель четырёх скульптур, бессменно находящихся в Третьяковской галерее в отделе «С.Т. Конёнков».

Вернуться в Содержание журнала

Раскроем содержание названия реки Исеть

Сохранился список

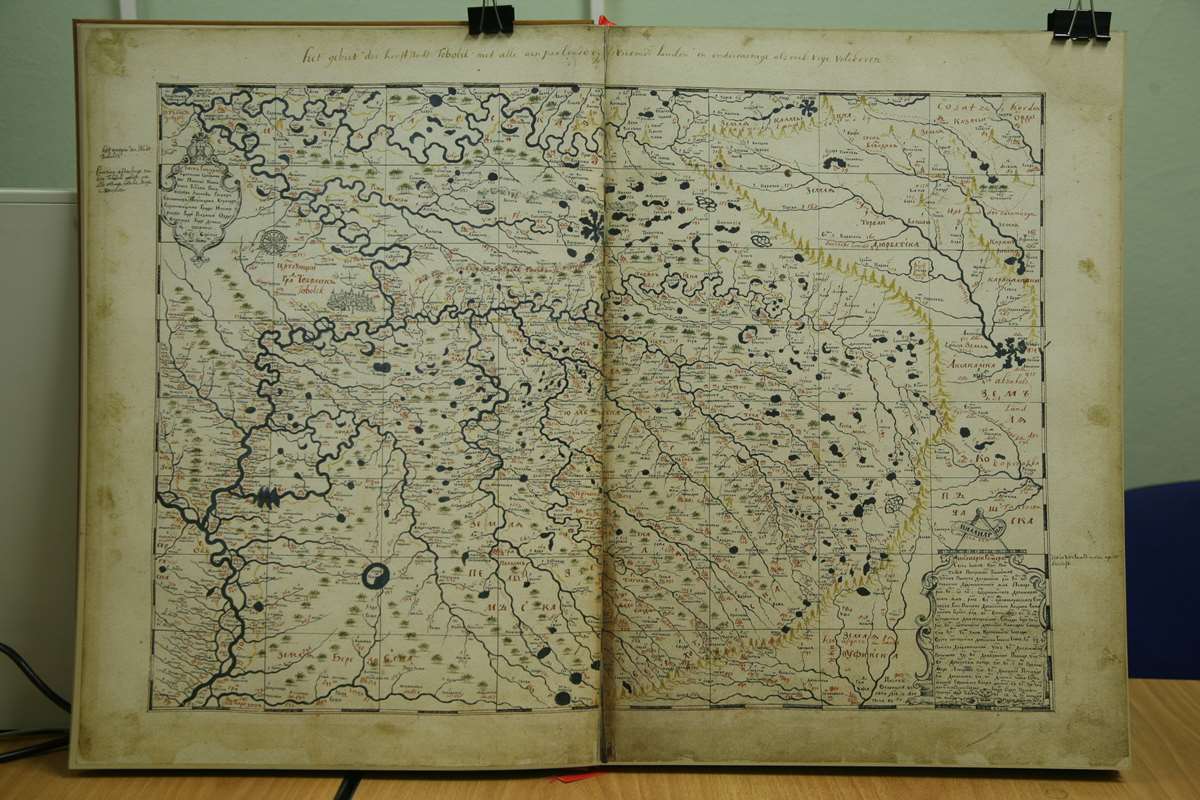

Среднеуральские реки Исеть и Пышма стали известны на Руси вскоре после похода Ермака в Сибирь. В основной сибирской летописи, так называемой Есиповской, составленной в 1636 году, перечислены реки, по которым продвигалась дружина Ермака: Чусовая – Серебрянка – Тагил – Тура – Тобол – Иртыш – Обь.

Другие уральские реки в Есиповской летописи не упоминаются. Со временем русские дружинники построили в Сибири первые города (Тюмень, Тобольск и другие) и стали осваивать новые землицы, которые уже к концу XVI века были зафиксированы на Большом чертеже (карте) Российского государства, составленном в Москве.

Е.В. Ястребов показал, что Большой чертёж был составлен в 1598 году. В течение последующих трёх десятков лет Большой чертёж обветшал и «впредь по нем урочищ смотреть не мочно». Поэтому в 1627 году была сделана копия Большого чертежа. Старый и новый Большие чертежи до нашего времени не сохранились.

Но сохранился список нового Большого чертежа, так называемая «Книга Большому чертежу». В ней дополнительно к вышеназванным рекам по ермаковскому маршруту добавлены реки Ница и Пыш: «в Туру реку… с правые стороны пала речка Ница»; «а ниже Ницы 60 вёрст пала в Туру Пыш река» (река Пыш – укороченное название реки Пышма). А о других соседних реках информация в «Книге Большому чертежу» не упоминается.

Следующим историческим документом, который в копиях сохранился до нашего времени и в котором имеется расширенная информация о реках восточного склона Среднего Урала, является чертёж Сибири, составленный в 1667 году в Тобольске «тщанием стольника и воеводы Петра Ивановича Годунова с товарыщи». Обычно этот чертёж именуют годуновским. Известно несколько копий такой карты, не только русские, но и шведские и немецкие. По традиции того времени была составлена «Роспись» годуновского чертежа».

Непосредственно на самом чертеже нанесены и подписаны следующие реки, расположенные южнее реки Пышмы: Исеть, Синара, Рассоха, Теча, Мияс. Кроме того, на чертеже обозначен Долматовский монастырь, основанный на реке Исети. В «Росписи» чертежа дополнительно перечисляются реки Бобровка, Реж, Тарханка, Терсюк, Маслянка, Каменка. В «Росписи» указаны также населённые пункты, расположенные в долине реки Исеть: Исетский и Катайский остроги, слобода Куринская и Шадринская. Как видно из «Росписи», по реке Исеть планировалось построить несколько укреплённых городков и расположить в них роты драгунов для охраны от набегов «от воинских людей» (башкир, киргизов и других).

Через три десятка лет район рек Исеть и Пышма был практически полностью освоен и заселён русским населением. Об этом нам красноречиво говорят карты бассейнов этих рек, составленные на стыке XVII–XVIII веков тобольским боярским сыном С.У. Ремезовым. В составе его географической энциклопедии, состоящей из трёх атласов (Чертёжная книга Сибири, Хорографическая чертёжная книга и Служебная чертёжная книга) находятся картосхемы реки Исети (на восьми листах), на которых отмечено много вновь возникших поселений.

Из вышеизложенного следует, что название реки Исеть в русскоязычных документах появилось к середине XVII века. Название этой реки несомненно имеет нерусское происхождение. Оно заимствовано у тех народов, которые жили на Среднем Урале до прихода сюда русских людей.

Локализация исседонов

Какова же семантика потамонима «Исеть»? Что оно означает?

Наиболее широко распространена версия о связи названия реки Исеть с именем древнего народа исседонов, о которых краткую информацию сообщает Геродот, ссылаясь на рассказ древнегреческого Аристея Проконесского, совершившего путешествие в дальние края.

Принимая указанную связь по созвучию («Исеть» – «исседон»), одним из первых Мюллер (F.H. Müller) предложил локализовать исседонов на Среднем Урале, в долине реки Исеть. Эту мысль поддержал Гумбольдт (A. Humboldt), который считал, что «можно открыть в бессмертном творении отца истории самое ясное указание на хребты Урала». В другом месте своей книги «Центральная Азия» он относит «название исседонов к имени, прилагаемому в настоящее время к одной небольшой речке на Урале близь Екатеринбурга». И поясняет в примечании, что он имеет в виду реку Исеть. Такая точка зрения, вплоть до нашего времени, получила широкое распространение.

Однако, локализация исседонов на Урале у авторов различна. Так, например, К.К. Нейман (K. Neumann) отводил исседонам для жительства «восточный склон Урала». Дж. Томсон размещал исседонов «недалеко» от Уральского хребта. Р. Хенниг (R. Hennig) считал, что «кочующие исседоны населяли бассейны Оби и Иртыша» и, хотя не проживали постоянно на реке Исеть, но по последней поднимались к удобному перевалу через Уральские горы для перехода к рекам, текущим в Чёрное море.

С другой стороны, ряд исследователей помещают исседонов в районах, весьма отдалённых от Урала. Так, например, Плиний Старший в своём труде «Естественная история» в I веке нашей эры указывает, что исседоны живут «над Меотийским озером» (современное Азовское море).

К. Птолемей во II веке нашей эры на своих картах поместил Исседон Серикский и Исседон Скифский в Восточном Туркестане. Ф. Рихтгофен (F. Richthofen) искал исседонов в Центральной Азии, В. Томашек (W. Tomaschek) – в Тибете, а Дж. Болтон (J. Bolton) – в степях от Иртыша до верховьев Ишима.

При анализе упомянутых данных просматривается определённая тенденция: чем в более позднее время жил автор, тем всё далее на восток относил он место проживания исседонов (за немногим исключением). При таком большом разбросе недостаточно убедительных мнений о месте жительства исседонов, вероятно, следует отдать предпочтение более древним сообщениям, размещающим исседонов по соседству со скифами (Дамаст Сигейский) или «над Меотийским озером» (Плиний Старший). Именно в этих краях, между Каспийским и Чёрным морями, показаны на Херефордской карте (около 1290 года) народы, упоминаемые у Геродота со ссылкой на Аристея Проконесского (исседоны, аримаспы и «негоднейшие люди грифы»).

В подтверждение именно такой географической привязки информации Аристея Проконесского об исседонах приведу здесь дополнительные соображения. Аристею ещё не известны Каспийское море и река Ра (Волга), информация о которых у древних греков появляется значительно позднее. Но ему известны горы, с которых «никогда не сходит снег», расположенные вблизи места жительства исседонов и недалеко от моря (Чёрного). Скорее всего это есть Кавказские горы. Следовательно, место обитания исседонов Аристея находилось в предгорьях Кавказа. Отмечу также, что в древнейшие времена название народов зачастую происходило от имени рек, в районе которых они проживали, например, меоты обитали на берегу Меотийского моря, борисфениты жили на реке Борисфен (современный Днепр), танаиты находились на реке Тана (современный Дон). В названии народа «исседоны» во второй его части ясно просматривается значение потамонима «Дон», где проживал народ иссе. Для Урала не характерно наличие «дон» в названиях рек. А вот на Кавказе детерминатив «дон» широко распространён.

Из сказанного однозначно следует, что не имеет смысла связывать место обитания исседонов с Уралом. Такое же мнение высказал и Е.В. Ястребов, отметивший, что он «не склонен отстаивать мысль о том, что Аристей добрался до реки Исеть, где якобы жили исседоны». Об этом же пишет А.К. Матвеев, утверждавший, что «трудно поверить» в связь причерноморских скифов с небольшой уральской рекой Исеть. Таким образом, название реки Исеть нельзя выводить из древнего названия геродотовского народа «исседоны».

Лингво-потамонический метод

Различные варианты семантики гидронима «Исеть» рассматривает А.К. Матвеев. Он совершенно справедливо считает нелепым объяснение из татарского «ис» – «запах» и «эт» – «собака», что якобы означает «собачий запах». Ситуацию не улучшают попытки для пояснения использовать тюркское личное имя Исетбай и имена казахских батыров: Исетбай и Исет. Малопродуктивно использование кетских слов: «сес», «сет» – «река» и «исе» – «рыба» с реконструкцией «Исеть» (из «Исесет») – «рыбная река», так как о кетах на Урале нет никакой информации.

Принимая во внимание тот факт, что река Исеть берёт начало из озера Исетского, А.К. Матвеев рассматривает конечный топоформант «ть» («т») в гидрониме «Исеть» как переработанный из «Т» + гласная буква (например, южно-мансийское «то» – «озеро» или пермское «ты» – «озеро»). Но даже такой приём не проясняет суть названия, так как остаётся неясной первая часть топонима.

При рассмотрении вышеизложенных вариантов, выясняя семантику гидронима «Исеть», обратим внимание на использование однотипного методического приёма – подбор в каком-либо языке каких-нибудь слов, подобных по созвучию, по составу букв. Такой путь приводит к случайным решениям, как правило неоправданным и необоснованным.

Я предлагаю принципиально иной путь, состоящий в следующем. В моей книге «Философия букв» показано, что на заре возникновения письменности древние люди изобрели буквы, которые они на первых порах использовали для наименования рек. В ту пору колесо ещё не использовалось. И главным средством передвижения были сплав-средства по рекам. Для передачи информации о реках древний человек изобрёл буквы.

Одни из них были, как мы сейчас говорим, согласными, а другие – гласными. Согласные буквы характеризовали вполне определённые географические особенности рек – некоторую характерную деталь абриса реки в плане. Например, согласная буква «Р» отражала значительный двойной изгиб, расположенный в средней части долины реки. Согласная буква «Г»/«К» указывала на тот факт, что в верховьях реки находился значительный загиб русла. (Фото 5, Фото 6)

А гласные буквы характеризовали общее направление течения реки от истока к устью по отношению к странам света. Сочетания гласных и согласных букв позволяли конструировать удобно произносимые названия рек. А в полученном имени реки каждая буква, гласные и согласные, имели вполне конкретное смысловое содержание, в комплексе передающее общую характеристику реки по форме абриса реки в плане и по направлению течения. Таким образом, в древних названиях рек гласные и согласные буквы образовывали две самостоятельные смысловые системы, которые переплетались между собой при конструировании названий. Позднее древние люди стали использовать такие буквы и для создания слов-имён в различных других жизненных сферах.

Так, буквы из сферы гидронимии стали уникальной основой появления письменности. Весьма характерной особенностью таких первобукв была их универсальность. Такой способ называния рек, как показало моё исследование, был универсальным и использовался по всему земному шару, на всех континентах. Именно поэтому в разных странах и на разных материках способ можно с успехом использовать для расшифровки древних названий рек. Воспользуемся этим методом для раскрытия содержания названия реки Исеть.

В гидрониме «Исеть» можно выделить две группы букв: согласные буквы – «С»– «Т»; гласные буквы «И»–«Е». К расшифровке «Ь» (мягкий знак) вернёмся позднее. Согласная буква «С» указывает на относительную прямолинейность долины реки на большей части её течения. А согласная буква «Т» отражает тот факт, что река имеет участки, на которых она разделяется на рукава, протоки. Гласная буква «И» характеризует основное направление течения реки на восток (начиная с верховий реки). Гласная буква «Е» указывает на то, что в низовьях река поворачивает на северо-восток.

В итоге, семантику гидронима «Исеть» можно представить следующим образом: «Исеть» = «И»–«С»–«Е»–«Т»–«Ь» = («С»–«Т»)–(«И»–«Е»)–«Ь» – это река, которая течёт сначала на восток («И»), имея относительно обобщённое прямолинейное направление течении («С»), затем в низовьях отклоняется к северо-востоку («Е») и разделяется на протоки («Т»). Если посмотреть на крупномасштабную карту Среднего Урала, то чётко видно, что вышеизложенное содержание букв в слове Исеть полностью подтверждается в физико-географических особенностях реки – она течёт относительно прямолинейно сначала на восток, затем изменяет направление течения на северо-восточное и имеет протоки.

На этом примере видно, что краткое буквенное название реки имеет обширное содержание. Буквы в «свернутом» виде выражали большой объём информации. И это, несомненно, было очень удобно для передачи характеристики реки от одного человека к другому. Сначала такая сжатая информация в виде букв функционировала в устной речи. А затем древний человек изобрёл графическую форму для изображения букв, что и привело к появлению письменности.

В завершении вернёмся к семантике мягкого знака («Ь»). На первый взгляд представляется странным рекомендация древнего человека подниматься вверх по реке и преодолевать Уральские горы именно по реке Пышма (согласная буква «М»), а не по более крупной соседней реке Исеть. Однако, суть дела проясняет одна характерная географическая особенность реки Исеть. Дело в том, что на среднем участке её течения находится труднопреодолимый порог Ревун.

В наше время туристы облюбовали его как место проведения соревнований по технике водного туризма. От устья реки до порога можно легко подняться по воде. А вот перебраться через порог и попасть в верхнюю часть долины реки – задача весьма трудная. Именно поэтому в названии реки Исеть отсутствует согласная «М», характеризующая возможность прохождения по всей реке, от устья до её истоков. Ситуацию возможности прохождения только по нижней части долины реки древний человек, судя по всему, и отражал специальным мягким знаком («Ь»). Поэтому в названии реки Исеть имеется мягкий знак («Ь»), который символизировал возможность прохождения только нижней части реки.

А в названии реки Пышма конечной гласной буквой «А» отражена возможность прохождения всей долины реки, от устья до истоков. Отметим ещё одну существенную деталь. Ближайший левый приток реки Исети, расположенный ниже по течению порога Ревун, – речка Камышенка, в названии которой имеется согласная буква «М», характеризующая возможность прохождения по ней и переход в долину соседней реки Пышма.

Таким образом, древние люди давали названия рекам, учитывая условия их (рек) прохождения. Судя по названиям рассматриваемых рек, следовало подняться по реке Исеть от устья до средней части реки и свернуть по её левому притоку Камышенке. Аналогичная ситуация имеет место и несколько ниже по течению реки Исеть – на реке Каменке.

В итоге, на примере названия среднеуральской реки Исеть видна возможность определения семантики древних рек с помощью лингво-потамонического метода с использованием семантических значений согласных и гласных букв, входящих в названия древних рек.

Вернуться в Содержание журнала

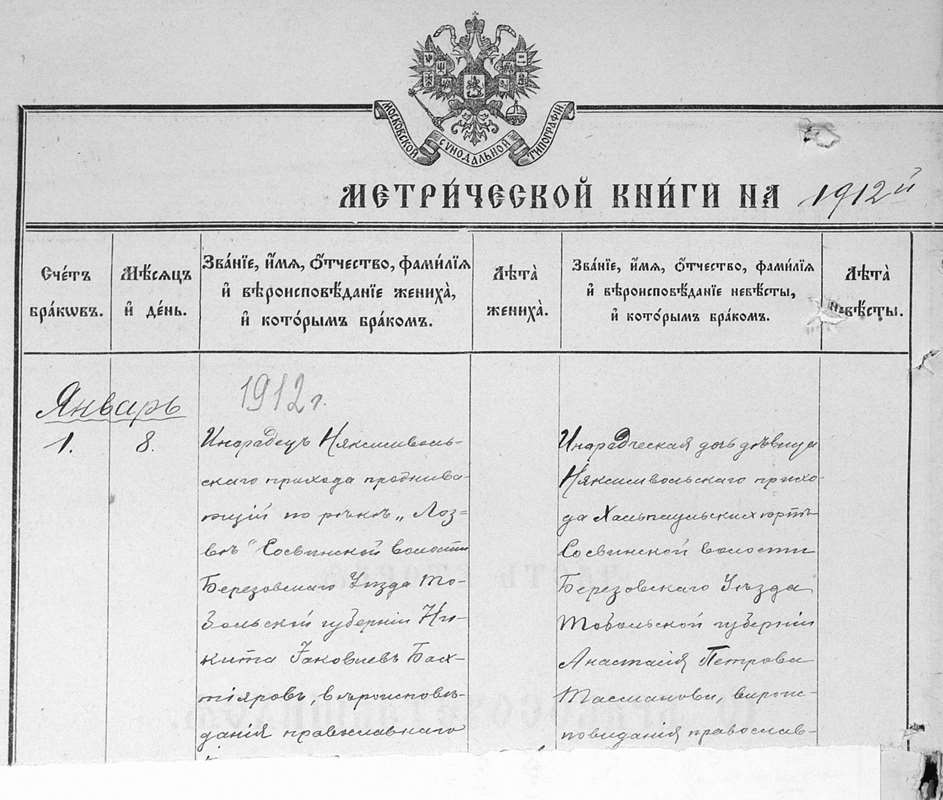

Нелегальный шаман Бахтияров

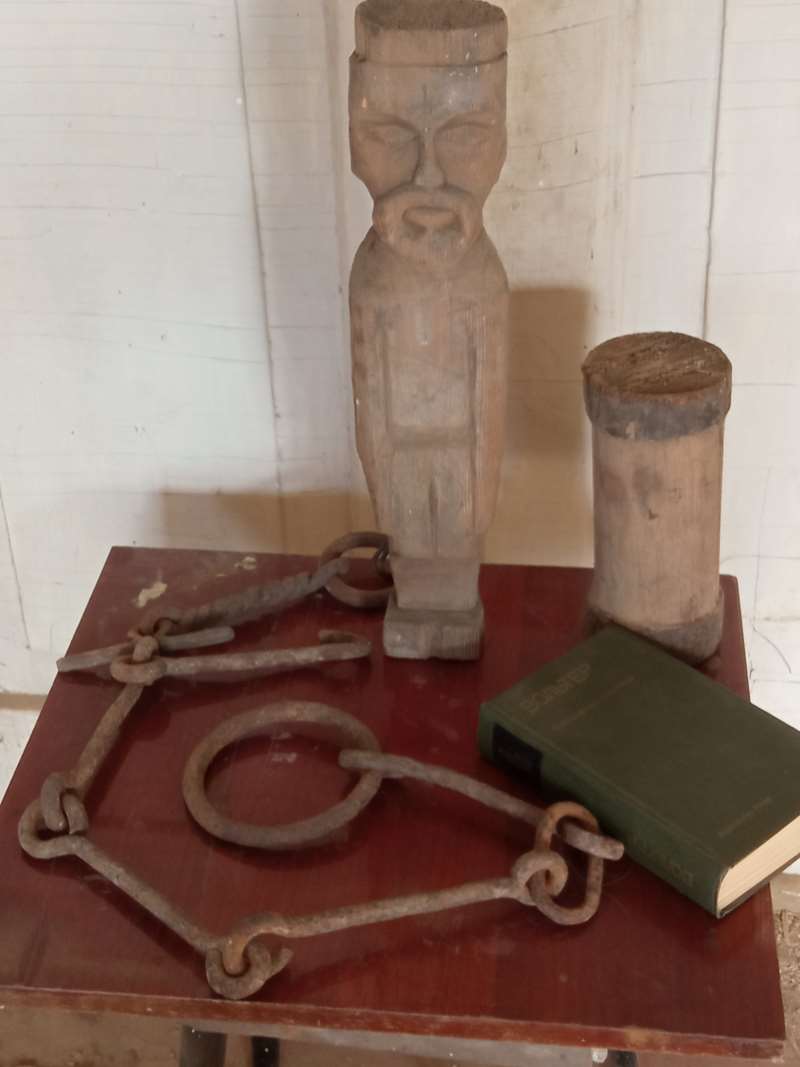

В Ивдельской газете «Северная звезда» от 29 мая 1955 года была опубликована статья А. Кодакова «Клад Ивана Кольцо». В ней приведена легенда, которую рассказал мансийский шаман Никита Бахтияров геологу Емельянову, работавшему в 1932 году в горах Урала.

Легенда о медведе

«Давно это было, когда горы эти выше стояли, когда вершины их падали к подножью. Жил тогда в горах добрый мансийский бог, ходил в шкуре мамонта, а потом в медвежьей, добрых манси никогда не обижал. Но вот стали манси воевать из-за охотничьих угодий и пастбищ, много было зла, много крови пролилось. Рассердился бог на манси, снял с себя звериную шкуру, переоделся в золотую и навсегда спрятался в глубокую пещеру, вход в неё никто не знает. Душа бога улетела на небо, но ежегодно прилетает в образе медведя и гостит в пещере. И видеть того медведя, кроме шамана Никиты Бахтиярова, никому не дано. Однажды, когда бог переодевал звериную шкуру на золотую, он сломал себе коготь. Этот коготь и есть мой амулет, он достался мне от прадедов». Рассказав легенду, шаман показал геологу и отполированный дымчатый топаз в форме когтя.

Дневник геолога

Эта легенда так и осталась бы мифом, если бы не получила реального продолжения. В той же «Северной звезде» далее автор пишет, что в июле 1953 года геолог Яхонтов в таёжном доме манси увидел старую полевую сумку, которую хозяин нашёл где-то в тайге. Открыв её, Яхонтов обнаружил среди полевых журналов дневник Емельянова. Из него следовало, что, рассказав легенду о медведе начальнику геологической партии Е.П. Молдаванцеву, Емельянов услышал от него предположение, что медведь действительно мог существовать и попал к вогулам от сподвижника Ермака Ивана Кольцо.

Дело в том, что в 1582 году Ермак послал в Москву Ивана Кольцо и полусотню казаков с богатыми подарками царю и челобитной о завоевании Сибирского ханства. Зимний путь лежал с Лозьвы на запад, вверх по реке Ивдель, через перевал в верховья Вишеры и далее до Чердыни. Передвигались казаки на оленьих упряжках, с проводниками вогулами и, возможно, что фигура медведя была платой вогулам за помощь в перевозке людей и груза. Также из дневника следовало, что, расспросив ещё одного молодого манси, Емельянов получил косвенные подтверждения, что на реке Тошемка есть пещера, нижний вход в которую завален камнями, и шаман строго запретил туда даже приближаться, иначе покарает бог. Вдохновлённый такой информацией, Емельянов решил попробовать отыскать пещеру, тем более что его отряд работал на реке Тошемке, притоке Ивделя. В одной отвесной скале он увидел узкую щель, спустился к ней на верёвке и протиснулся в пещеру, которая постепенно расширилась. На пути был провал, через который были перекинуты жерди, а за ним в небольшом гроте стояла фигура медведя, отлитая из бронзы.

Глаза, клыки, язык и когти были сделаны из драгоценных рубинов, аметистов и турмалинов, одного когтя на лапе не хватало. Оглядев грот, Емельянов обнаружил ржавый меч, на котором якобы было написано на старославянском: «Иван Кольцо, милостию божией раб великого государя всея Руси Иоанна Васильевича Четвёртого». Также у стены стояли винтовки и пулемёт.

Емельянов решает, что фигуру медведя он унести не сможет, слишком он тяжёлый и лаз в пещеру маленький, надо будет вернуться с инструментом и выломать драгоценные камни, которые имеют большую ценность. Через некоторое время, взяв отпуск, он тайком пробирается на реку Тошемка. По пути он узнает, что молодого манси, который проговорился ему про пещеру, нашли в тайге убитого. На этом дневник заканчивается, и дальнейшая судьба Емельянова не известна. Когда он не вернулся из отпуска, были организованы его поиски, которые закончились безрезультатно. Так как геолог больше не вернулся к семье, а его сумка с дневником была найдена в тайге, можно предположить, что либо шаман Бахтияров расправился с Емельяновым, либо он просто погиб в лесу. Вот такая легенда… Сведений о геологах Емельянове и Яхонтове в открытых источниках обнаружить не удалось. Молдаванцев Евграф Перфильевич долгое время работал на Урале, был начальником геологической партии.

Шаман Бахтияров

Личность шамана Бахтиярова Никиты Яковлевича интересна, о нём стоит рассказать подробнее.

Точных данных о дате его рождения нет. В источниках разные сведения предположительно около 1879 года: проживал в верховьях реки Вижай, возле устья рек Тохта и Анчуг. Вот данные из списка поселений манси за 1903 год: «Тохтапавыл. На правом берегу реки Тохта, левый приток Вижая, две версты вверх по реке от устья, 12 человек 2 юрты: Бахтияров Яков Степанович, жена, 2 сына, 2 дочери.

Бахтияров Степан Кириллович, жена, сын, невестка, внук, внучка». Одним из сыновей Якова и был Никита. Судя по данным метрической книги села Няксимволь, 08.01.1912 года заключён брак между «инородцем Бахтияровым Никитой Яковлевичем, живущим по реке Лозва и инородческой дочерью Анастасией Петровной Тасмановой».

Азбука уральских вогулов

В 1902 году по инициативе Екатеринбургской епархии была составлена азбука уральских вогулов. «В августе месяце для участия в составлении азбуки на вогульском языке пригласил архиерей священника походной церкви Петра Мамина, как имеющего непосредственное общение с вогулами, и предложил ему подыскать грамотного, более или менее развитого и способного вогула, хорошо знающего русский язык. По прибытии священника Мамина и природного кочевого вогула Никиты Я. Бахтиярова в Екатеринбург была составлена комиссия из горного инженера П.И. Паутова, Петра Мамина и вогула Никиты Я. Бахтиярова. Совместными трудами сих лиц была составлена азбука на вогульском языке с краткою грамматикою, переведены на вогульский язык несколько молитв и составлен был словарь вогульских слов с переводом их на русский язык». (Екатеринбургские Епархиальные Ведомости 1202 г., № 12, № 23). В Серовском филиале ГАСО есть «Список граждан Ивдельского района, занимающихся оленеводством» за 1924 год. В пауле на реке Вижай указаны: Бахтияров Никита Яковлевич 46, его жена Ольга 55, его сестра Агриппина Яковлевна 26, её сын Пётр 5, брат Никиты Николай Яковлевич 25. В том же архиве есть «Список туземцев, проживающих в Ивдельском и Гаринском районах Свердловской области по состоянию на 01.07.35 г.». В пауле Анчуг указаны: Бахтияров Никита Яковлевич 56, жена Ольга Савельевна 65, сестра Агриппина Яковлевна 40, племянник Пётр Иванович 17.

Посёлок Тошемка

В 1935 году Уральский комитет содействия народам Севера отправил в созданный для сселения манси посёлок Тошемка на одноимённой реке сотрудников для ознакомления с социально-экономическим положением манси. Вот данные из записей, касающиеся Бахтиярова Н.Я.: 25.05.35. Совещание на посёлке Тошемка, участвовал среди прочих манси Бахтияров Никита Яковлевич, шаман, с женой и дочерью. Из его выступления: «хлеб дорогой, купить денег нет, грамотные люди обманывают. Корову надо, молоко люблю. Жена против, ухаживать не будет». В 1938 году туземный посёлок Тошемка посетил этнограф Чернецов В.Н. Записи из его дневника: «12.10. Выехал из Ивделя в Тошемку в 11 утра, к 11 вечера приехал, дорога ужасная. В Тошемке все уже спали. Они здесь сильно погорели и осталось мало жилых домов. Пошёл в дом, где живет Никита Яковлевич, он занимает дом рядом со школой, который один из немногих уцелел от пожара. 19.10. Вышел с Никитой в Анчуг-пауль. Дорогой Никита убил белку, когда обдирал, то дробинки, застрявшие под шкурой, положил в трещину бревна, а на бревно положил передние лапки и кусочек колбасы со словами: «Пусть не сердится, мы её хорошо приняли». Чернецов В.Н. записал от Никиты Бахтиярова множество мансийских сказок, легенд и преданий.

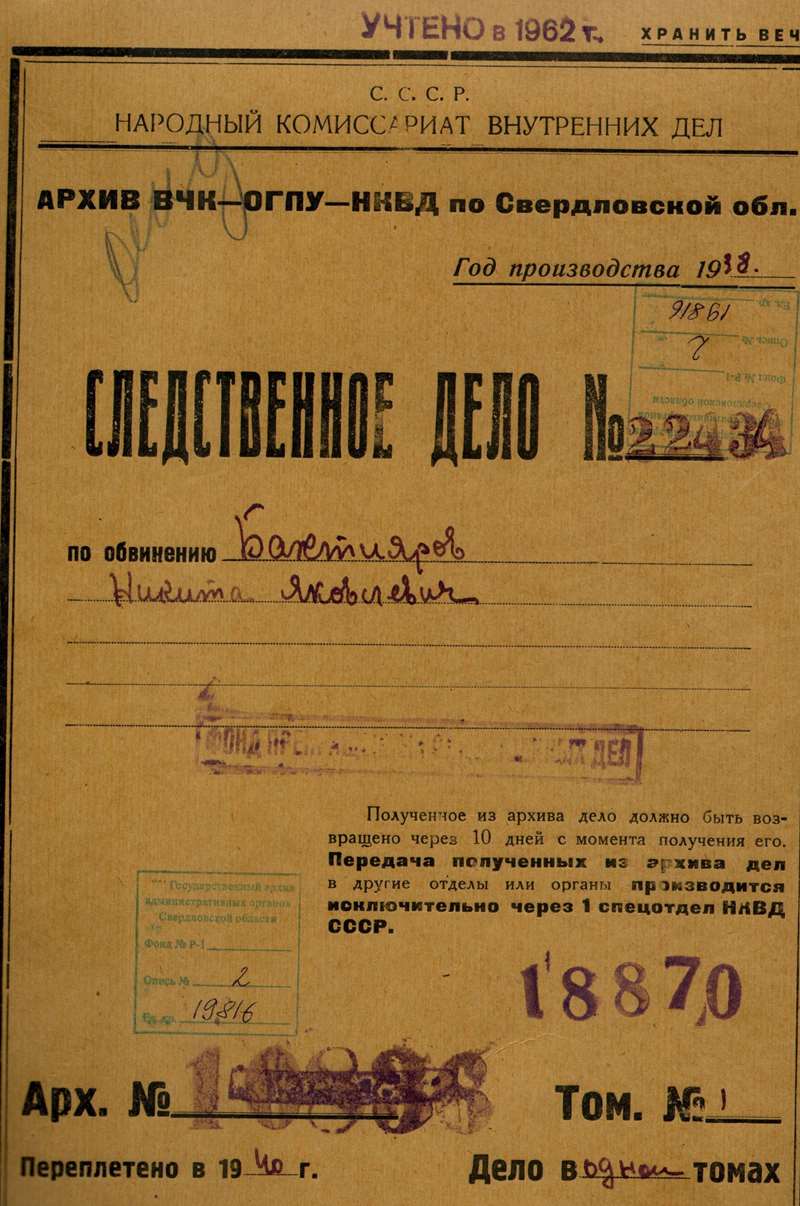

Дело шамана

В Ивдельском краеведческом музее есть копия «следственного дела № 22434 по обвинению Бахтиярова Никиты Яковлевича по ст. 58–10 и 182 УК РСФСР. Начато 13 ноября 1938 г., окончено 13 января 1939 г.».

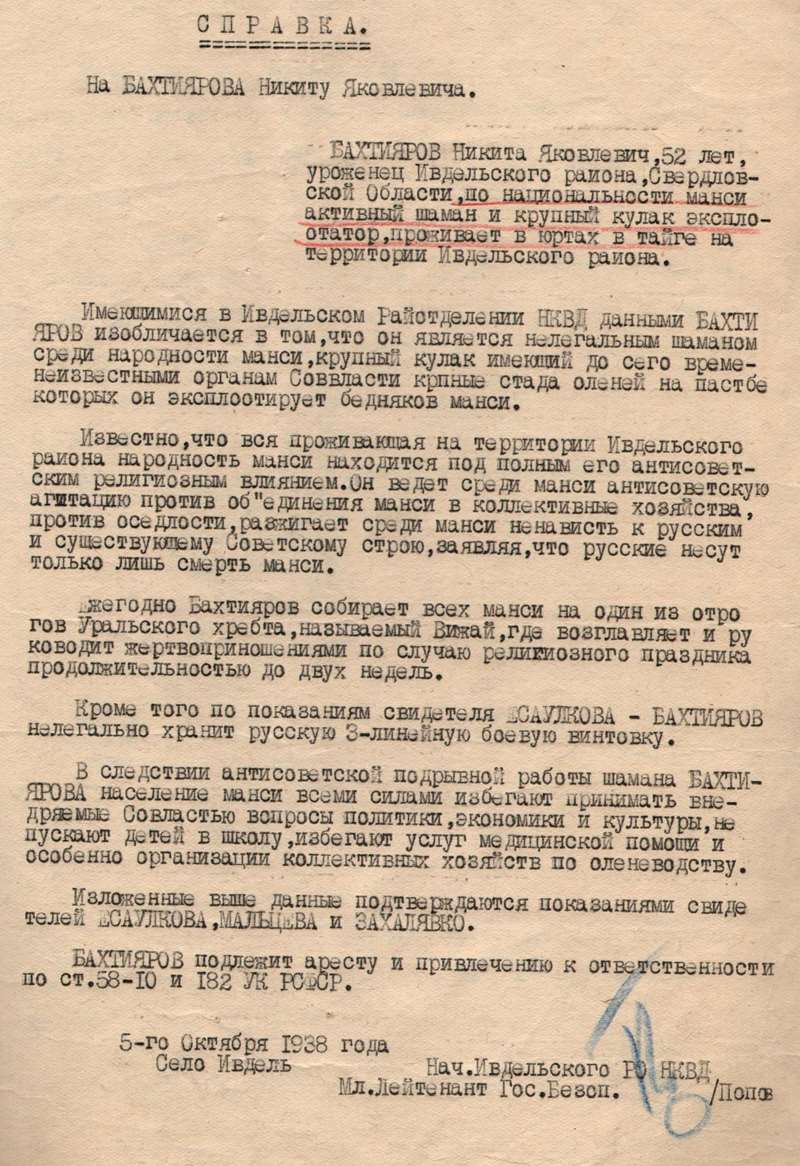

Вот что там сообщается в справке на Бахтиярова Никиту Яковлевича, (орфография сохранена): «Бахтияров Никита Яковлевич, уроженец Ивдельского района Свердловской области, по национальности манси, активный шаман и крупный кулак-эксплоататор, проживает в юртах в тайге на территории Ивдельского района. Имеющимися в Ивдельском Райотделении НКВД данными Бахтияров изобличается в том, что он является нелегальным шаманом среди народности манси, крупный кулак, имеющий неизвестные до сего времени органам соввласти крупные стада оленей, на пастьбе которых он эксплоатирует бедняков манси. Известно, что вся проживающая на территории Ивдельского района народность манси находится под полным его антисоветским религиозным влиянием. Он ведёт среди манси антисоветскую агитацию против объединения манси в коллективные хозяйства, против оседлости, разжигает среди манси ненависть к русским и существующему Советскому строю, заявляя, что русские несут только смерть манси. Ежегодно Бахтияров собирает всех манси на один из отрогов Уральского хребта, где возглавляет и руководит жертвоприношениями по случаю религиозного праздника продолжительностью до двух недель. Кроме того, по показаниям свидетеля Есаулкова, Бахтияров нелегально хранит 3-х линейную боевую винтовку. В следствии антисоветской подрывной работы шамана Бахтиярова население манси всеми силами избегает принимать внедряемые Соввластью вопросы политики, экономики и культуры, не пускают детей в школу, избегают услуг медицинской помощи и особенно организации коллективных хозяйств по оленеводству. Изложенные выше данные подтверждаются показаниями свидетелей Есаулкова, Мальцева и Захалявко. Бахтияров подлежит аресту и привлечению к ответственности по ст. 58–10 и 182 УК РСФСР. 5 октября 1938 г. Село Ивдель. Нач. Ивдельского РО НКВД Мл. Лейтенант Гос. Безоп. /Попов/».

Не касаясь социально-политических вопросов уголовного дела, рассмотрим только факты о личности шамана Бахтиярова. В анкете он указан как неграмотный, вместо подписи ставит тамгу – букву «Н», на первом допросе присутствуют прокурор и переводчик. Возникает вопрос: в характеристике епархии он «хорошо знающий русский язык». Однако на последующих допросах переводчик не присутствует, Никита в подробностях и деталях рассказывает о шаманских практиках (других шаманов, свою принадлежность к шаманам он отрицает), то есть хорошо знает русский язык, но писать не умеет. Боевую винтовку у него конфисковали при обыске, (не из той ли партии, что хранилась в пещере?). Свою агитацию среди манси против сселения в посёлки, вступления в оленеводческие колхозы он признает, свидетели приводят его слова: «Надо манси уходить дальше в тайгу, раз здесь появляются русские, то не будет в лесу зверя – русские несут с собой голод и смерть манси. Если будут колхозы, то у манси не будет оленей, они все пропадут». В чём-то был прав шаман: где теперь колхозы и олени? Как известно из уголовного дела, 12 ноября 1938 года Бахтиярова Н.Я. арестовали и присудили пять лет отбывания в местах лишения свободы. Дальнейшая судьба арестованного неизвестна, но в книге П.П. Иевлева «На Уральском севере», содержащей сведения об Ивдельском районе середины XX века, упоминается «Никита Бахтияров, бывший шаман, а ныне знатный охотник госпромхоза». Видимо, пережил лагеря шаман и вернулся в родные края.

Свидетельства спелеологов

По свидетельству Екатеринбургских спелеологов, они исследовали почти все пещеры долины Тошемки, но похожей по описанию из дневника, а тем более фигуру медведя и оружие не обнаружили, хотя исследования ещё будут продолжены.

Возможно, шаман перепрятал медведя, в дневнике есть записи, что Емельянов расспрашивал Бахтиярова о местонахождении пещеры и вызвал подозрение. Можно по-разному относиться к этой легенде, но старики манси ещё в начале XXI века что-то знали о бронзовом медведе. В разговоре с одним пожилым манси, затронув сакральную тему, я услышал в ответ саркастическое: «может тебе ещё пещеру, в которой медведь сидит показать…»

Вернуться в Содержание журнала

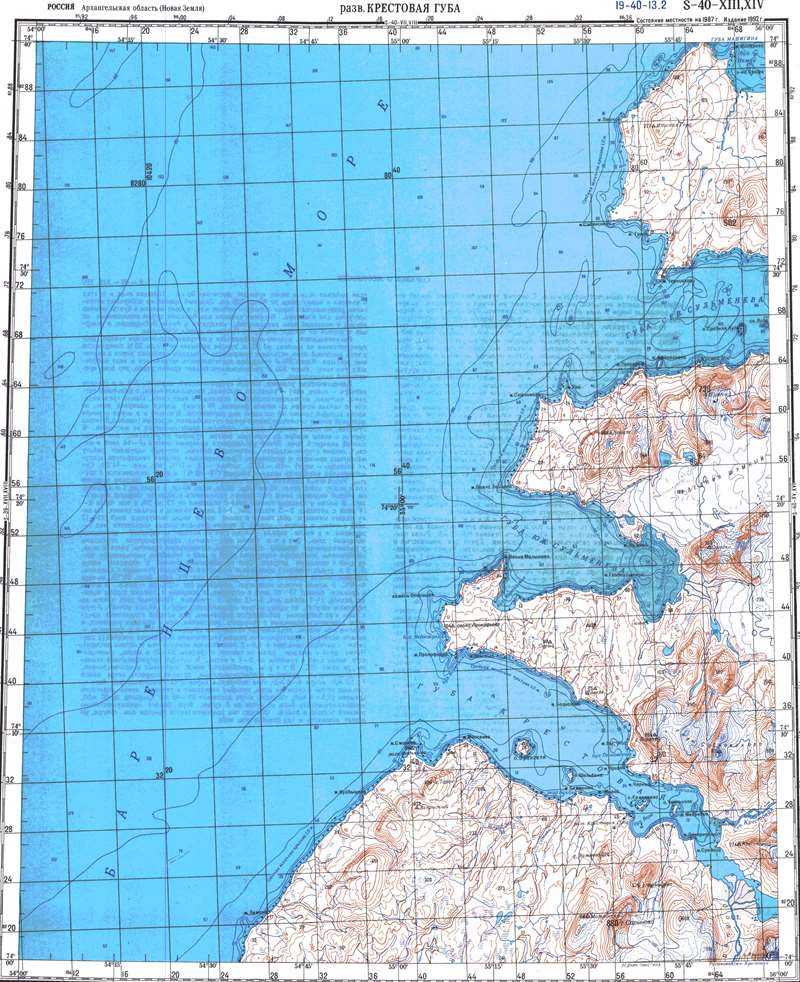

В 1994 году в составе научной экспедиции я впервые попал на Новую Землю. Выйдя 27 июля из посёлка Мишуково близ Мурманска на гидрографическом судне СФ РФ «Ромуальд Муклевич», 2 августа мы встали на якорь в губе Крестовой.

С борта судна виднелись развалины становища Ольгинского (в советское время — Крестовая Губа).

Издавна морской залив губа Крестовая — место поморских промыслов. Впадающие в губу три реки богаты гольцами. Рыбу в них ловили дважды за лето — «весной ловят тягловыми и ставными неводами, а осенью — ставными неводами и заборами». В 1920-ые — 1930 годы, период существования островного охотничье-промыслового хозяйства, вместе с двумя другими точками промысла — заливами Пуховым и Нехватовым, три Крестовые реки в сумме давали до 3/4 улова рыбы на архипелаге. В акватории губы ловили также треску и мойву. Добывали и морского зверя — тюленей, нерпу, морского зайца, белуху и белого медведя, а в тундре — гусей, песца и в небольшом количестве дикого северного оленя.

Из летописи

Кто открыл губу Крестовую, и почему она так называется, доподлинно не известно. Таков название упоминается уже с раннего периода освоения архипелага. Возможно, много столетий на берегах залива, как и везде на Новой Земле, в местах гибели своих товарищей или для обозначения собственности на удачливое место промысла, поморы ставили свои традиционные кресты. Видимо, отсюда и пошло её название. На карте архипелага названий «Крестовый», «Крестовые» и «Крестовая» (мыс, приметное место и т. д.) не менее десятка. Даже экспедиция Вильяма Баренца отметила один их таких географических объектов — Крестовый остров, открытый в первом плавании голландцев в 1594 году. Здесь европейцы обнаружили нескольких русских крестов. Вероятно, позже часть их была утрачена или переименована.

Кстати, В. Баренц, проплывая мимо входа в Крестовую, не заметил его, хотя севернее, всего в 20-ти минутах по широте, голландцы открыли залив — «Lomsbay» (современная губа Северная Сульменевая). Причина не замеченного ими входа в губу выяснилась позже. В «Лоции Карского моря» Н.И. Евгенова отмечено, что «самый вход в губу открывается с сравнительно близкого расстояния, так как южный входной мыс ее — мыс Смирнова, проектируется на северном берегу, сливаясь с ним».

Пионером изучения губы является известный отечественный мореплаватель Фёдор Петрович Литке, на бриге «Новая Земля» совершивший четыре похода к архипелагу (1821-1824). Описав береговую часть и саму акваторию, эта экспедиция стала автором ряда географических названий: входных мысов — Смирнова (южного) и Прокофьева (северного) и о. Врангеля.

В 1838 и 1839 годах изучение губы продолжил Степан Моисеев, командир шхуны «Шпицберген» экспедиции Августа Карловича Цивольки. Моисеев открыл о. Ермолаева. Обследовав вершину губы, он установил, что между ней и расположенным на восточном берегу Северного острова зал. Незнаемым нет никакой связи, хотя ранее предполагалось о существовании между ними широтного пролива подобно Маточкину Шару.

В первом десятилетии XX века в исследованиях губы Крестовой отметились два известных полярных исследователя — Владимир Русанов (1908 и 1910) и Георгий Седов (1910 и 1913). В 1908 году Русанов в составе французской океанографической экспедиции на судне «Жак Картье» вместе с группой европейских учёных впервые пересёк Северный остров поперёк, пройдя из зал. Незнаемого в кут губы Крестовой и возвратился обратно. Цель такого похода он определил как желание «видеть поперечные разрезы горных пород на возможно большем протяжении» и «прочитать» геологические страницы истории архипелага. Маршрут — почти по 40 км в каждую сторону, занял у путешественников 19 часов (30-31 августа). Трасса похода лежала между высящихся с обоих сторон крутыми горами с высотами до 800 м и более, лежащими на них ледниками (Краснова и Макарова-Жерве). На пути следования путешественников располагалось несколько озёр (самое крупное из них — Долгое). «Дорога» представляла собой раскисшую от стекания с ледников потоков талой воды почву с участками галечников и валунов. Во время похода «на ледниках уже царствовала зима, порывы ветра с характерным шелестом волокли клубы поземки, бросая изнемогавшим людям в лицо снег, оседавший на одежде и собачьей шерсти искрящимися снежинками. При подъеме к ледоразделу стало попадаться больше трещин, так что на их обход уходило много времени». Ледораздел находился между двумя ледниками — Макарова и Жерве. Русанов писал: «мы убедились, что они тесно связаны. Но ледник адмирала Макарова, обращен в сторону Карского моря, а ледник адмирала Жерве спускается к морю Баренца».

В 1909 году по инициативе архангельского губернатора Русанов вновь отправился в экспедицию, но теперь для подробного изучения губы Крестовой, где предполагалось создание промыслового становища. Обследовав горные хребты, реки и ручьи, обрывистые берега, экспедиция побывала и на ледниках. Русанов со товарищи вновь пересёк Северный остров, но теперь уже в обратном направлении, с запада на восток. Поход из кута губы Крестовой занял пять дней с несколькими ночёвками и обследованием зал. Незнаемого.

В июле 1910 года на пароходе «Великая княгиня Ольга Константиновна» «вместе с заведующим самоедскими колониями на Новой Земле правителем канцелярии Садовским по просьбе губернатора [И.В. Сосновского], Главным Гидрографическим Управлением для обследования Крестовой губы» была командирована экспедиция штабс-капитана Г.Я. Седова. Ей вменялись подробное картографирование и обследование берегов и акватории залива с целью выбора подходящего места будущего промыслового становища и безопасного судоходства. Были осуществлены геодезическая съёмка береговой области и промеры глубин, изучены донные осадки и течения, определены места стоянок судов. В время всей экспедиции (до сентября) впервые здесь проводились метеонаблюдения.

После этой экспедиции на карте архипелага появился новые географические названия: горы и бухта Сосновского на северном берегу губы, названные в честь архангельского губернатора Ивана Васильевича Сосновского; рейд Бакан — в честь посыльного транспорта «Бакан», заходившего сюда в 1910 году. Ещё один топоним — бухта Вера, связан с именем жены Г.Я. Седова, Веры Валерьяновны Седовой (урождённой Май-Маевской), появился в 1913 году, в первый год возглавляемой им экспедиции к Северному полюсу.

Описание губы

Морской залив Губа Крестовая находится на юго-западном берегу Северного острова.

Вход в неё — шириной около 4 миль (примерно 8,2 км). Сама акватория губы делится на три части: первая — самая широкая (около 7,4 км), на протяжении 9 миль (около 16,4 км); вторая — от траверза «мыс Жилой — мыс Кривой» до линии «коса Широкая — устье р. Сев. Крестовая», сужающаяся до 1,3 мили (2,4 км); третья, от траверза «мыс Поворотный — мыс Средний» до самой вершины, имеет ширину всего 8,5 кабельтовых (1,57 км) и представляет собой несколько идущих друг за другом и соединяющихся мелководных лагун.

Рельеф южного побережья — полого-холмистый, с отлого спускающейся к морю поверхностью и обрывистыми берегами (высотой до 25 м).Берега с оврагами, по которым текут ручьи, нередко с водопадами.

Вдоль берега полосой до нескольких кабельтовых на двадцать километров (к вершине залива, примерно до бывшего становища) идёт пояс подводных, едва заметных камней и рифов. Северный берег — более высокий, местами скалистый, с утесами, между мысами Басистым и Высоким начинаются горные хребты с высотами более 270-600 м. Они тянутся на юго-восток. Даже летом вершины гор запорошены снегом, и поэтому в «Лоции Карского моря» (1935 г.) они образно названы «сахарноголовыми пиками». Наивысшие точки — седлообразная вершина горы Средней (1 220 м) и чуть ниже пик Седова (1 051 м); обе они лежат в самой вершине губы. Горы в ясную погоду видны с моря, с расстояния до 50 миль от берега (примерно 92, 6 км).

В лагуну впадают три Крестовые реки — Южная, Средняя и Северная. Южная течёт по Южной Крестовой долине; она начинается из оз. Долгого в глубине долины. В 1925 году участники Новоземельской экспедиции АН СССР назвали «Южную Крестоую долину, долиной Русанова в честь геолога Русанова, впервые из исследователей прошедшего по ней в 1909 г.». Эта долина представляет собой наиболее удобный путь для прохода на карскую сторону острова, который выводит к бухте Гольцовой зал. Незнаемого. Средняя — занимает долину, в 1908 году названную в честь доктора французской экспедиции Кандиотти, в которой участвовал геолог В.А. Русанов. Она начинается с с ледника Макарова-Жерве. Наконец, третья из Крестовых рек, Северная, занимает Северную Крестовую долину и берёт начало из озер, расположенных в её верхней части.

Акваторию у южного берега губы оживляют пять небольших и невысоких островов. Самый крупный из них — о. Врангеля, высотой до 36 м. Острова опоясаны подводными камнями. Глубины во внешней части губы 55— 90 м; к её вершине они постепенно уменьшаются, а в районе мысов Поворотного и Крестового и вовсе 9 и менее метров.

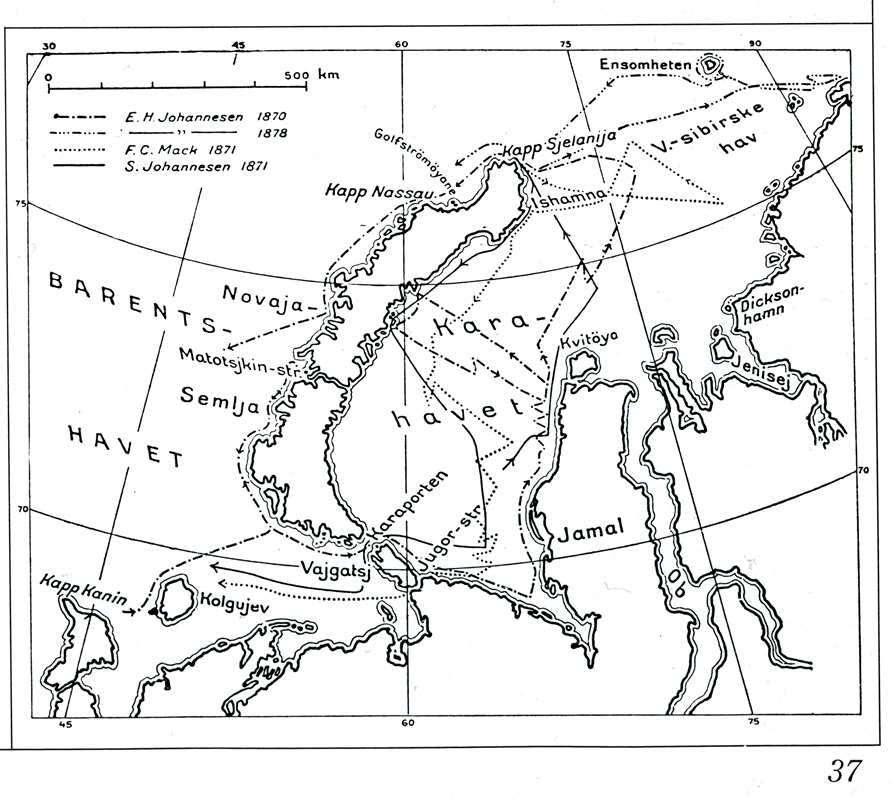

Норвежцы в губе Крестовой

С середины XIX века, пользуясь благоприятной ледовой обстановкой на северо-востоке Баренцева и в Карском морях, на Новую Землю и Вайгач устремились десятки норвежских зверобойных судов, которые хищничали на островных промыслах, незаконно скупая и добывая морского зверя, рыбу, пушнину и гагачий пух. Ориентируясь на существовавшую веками на западном берегу архипелага систему сезонных поморских становищ и промысловых пунктов, на их месте норвежцы организовали несколько круглогодично функционирующих промысловых баз, предварительно уничтожив все следы пребывания тут русских. Скандинавы обосновались на архипелаге без всякого разрешения ни норвежского, ни русского правительств.

Такое становище было обнаружено на северном берегу губы в 1909 году. «22 июля Русанов» посетил его с двумя самоедами-проводниками отправившись на север, в губу Машигину. «Небольшой, новенький, чистый и уютный норвежский домик приютился между скалами в дальнем углу бухты, всего лучше защищенной от ветров и волнения». Это были владения некого «Бернера Иергенсена», который несколько лет назад «прочно обосновался в Крестовой губе, выстроил три дома», оставляя тут на зимовку суда. В становище базировались четыре человека. Промысел гольца (они ловили рыбу в Крестовых реках) у них был хороший. «На берегу лежали закупоренные и совсем приготовленные к отправке бочки, наполненные продуктами промысла: частью салом и жиром морского зверя, частью — гольцами». Русанов насчитал 30 бочек готовых к отправке в Норвегию. Норвежцы сообщили, что прошлой зимой убили здесь пять белых медведей. Получив хорошую добычу, они планировали провести ещё одну зимовку. По приглашению хозяина Русанов даже переночевал у них. В.А. Русанов был потрясён увиденным: «Печальная картина на русской земле! Там, где некогда в течение столетий промышляли наши русские отважные поморы, теперь спокойно живут и легко богатеют норвежцы». Вернувшись в Архангельск, он доложил губернатору об увиденном, и тот забил тревогу».

Ольгинское становище

В целях борьбы с засильем норвежцев на архипелаге в 1910 году архангельский губернатор направил в губу Крестовую пароход «Великая княгиня Ольга Константиновна».

На его борту, помимо экспедиций Г. Седова и В. Русанова, плыли переселенцы, будущие жители становища. «11 июля пароход прибыл в Крестовую губу, и после того, как было выбрано подходящее для колонии место на южном берегу губы, против острова Ермолаева, начались работы по выгрузке строительных материалов и по устройству на берегу временного барака для переселенцев и рабочих. При этом [было решено] возбудить ходатайство о присвоении сооружаемому поселку, являющимся самым крайним населенным пунктом на всем Русском Севере, наименования «Ольгинский», в честь ее Императорского Высочества великой княжны Ольги Николаевны».

Первопоселенцы — «крестьяне Шенкурского уезда, Смотроковской волости, деревни Немировской — А.Ф. Усов с женой Анной, А.Г. Долгобородов с женой Анной и дочерью Анной, М.К. Фомин с женой Анной, и Д.М. Конечный с женой Елизаветой, сыном Федором и дочерью Лидией (всего 11 человек)». Они и стали жителями первого на архипелаге чисто русского и самого северного на то время промыслового становища.

Церемония закладки становища с помпой освещалась в губернской прессе. «На берег поехали на шлюпках: архангельский губернатор И.В. Сосновский, заведующий Новоземельскими колониями Б.И. Садовский, архимандрит Веркольского монастыря о. Варсонофий, находившиеся на «Ольге» другие духовные лица, все туристы, служащие парохода, рабочие и промышленники; приехали также гости с парохода «Николай» Масленникова, находившиеся в это время в Крестовой губе.

Перед воздвигнутым среди обломков шифера крестом был отслужен молебен архимандритом в сослужении с иеромонахом. Четверо туристов, вооружившись аппаратами, фотографировали с разных сторон группу молящихся у креста.

После молебна произведено было окропление св. водой четырех углов будущего дома, а также будущей часовни во имя Св. Ольги и освящение уже построенного временного барака, на котором в это время был поднят флаг.

Затем г. начальник губернии заложил первый камень в фундамент дома, и каждый из присутствующих также положил по кирпичу, бросая, по старому обычаю, серебряные деньги под кирпич. Появилось шампанское, начались тосты, крики «Ура!»».

Осенью к ним присоединились крестьянин Пинежского уезда Яков Запасов с женой Анастасией и внучкой Ольгой и крестьянин Печорского уезда Фотий Сметанин с женой Евдокией. Оба они раньше занимались новоземельскими промыслами и были знакомы с местными условиями жизни.

Будучи неприспособленными к арктическим условиям, многие из первопоселенцев Ольгинского за две зимовки погибли, и становище заселили самоедами.

Небезынтересно, что близ Ольгинского в 1914 году базировался лётчик Ян Нагурский. Вместе со своим механиком (техником-мотористом, матросом I класса) Е. Кузнецовым здесь они первыми в мире поднялись в небо Арктики на самолёте «Морис-Фарман». О своих впечатлениях от первого в Арктике полёта он позже писал: «Мы летели к северу вдоль западного побережья Новой Земли. Тяжело гружённый самолёт с трудом поднялся надо льдами, но затем стал быстро набирать высоту; перед нами открывались все более красивые виды. Направо находился остров с грядами островерхих хребтов и спускавшимися по ним ледниками, налево — белый океан, на котором кое-где виднелись тёмные пятна открытой воды. Ледяными верхушками сверкали живописные, фантастических форм айсберги» (подробнее я писал об этом в 2020 г., УС, № 4 Первый летчик в небе Арктики). Становище Ольгинское просуществовало до середины 1950-ых годов, до организации на архипелаге испытательного ядерного полигона.

Русановская дорога

Ещё несколько мало известных фактов о «последователях» поперечных пересечений Новой Земли по пути Русанова. Летом 1924 года после первой зимовки на новообразованной радиостанции «Маточкин Шар» геолог Александр Шенкман прошёл по восточному берегу Северного острова до зал. Незнаемого, а оттуда — в губу Крестовую и обратно.

В 1925 году по «пути Русанова» прошла геологическая экспедиция АН СССР под руководством проф. Павла Владимировича Виттенбурга. Её главной целью было пересечение архипелага для описания геологического строения внутренней области Северного острова.

Из событий нашего времени упомяну о совершённом в августе 2018 года походе в зал. Незнаемый и обратно походе отряда из шести человек под командованием Алексея Чистякова из экспедиции СФ РФ (информация предоставлена научным руководителем экспедиции полковником С.Б. Чуркиным). 4 августа большой десантный корабль (бдк) «Георгий Победоносец» встал на якорь между о-вами Ермолаева и Чевкунова.

Представшая перед участниками похода картина была безрадостной — хотя «волны нет», но «пасмурно, облачность низкая, без просветов. С гор вместе с облаками спускается холодный воздух. Ветер западный. В горах и на побережье местами лежит снег». Маршрут начался 5 числа и «пролегал по левому берегу реки Южная Крестовая. По юго-западному подножью горы Пинегина вышли на небольшой гурий, сложенный на высоте 100 метров. От него на 275°, за южным склоном горы Каровой открывался вид на восточный край ледника Пинегина». Мимо западного берега оз. Долгого, маршрут лежал «вдоль озера. Горы довольно близко подступали к воде, местность часто пересекалась ручьями и россыпями больших камней. Вода в озере по вкусу солоноватая, какой либо флоры или фауны в озере не замечено». По пути участники похода выполняли задание гляциологов и фиксировали современное положение ледников. Встретили даже остатки «лагеря. Вокруг лежали бревна, доски, шанцевый инструмент, 2 пустые металлические 200 литровые бочки. На одной из бочек удалось различить маркировку – «1986 г.». Чуть поодаль лежал каркас от раскладушки, насквозь проржавевший металлический ящик и остатки печной трубы. Везде разбросаны ржавые консервные банки и осколки от водочных бутылок. Даты изготовления на осколках не читались, но на одной банке от шпрот была надпись, что изготовлена она в г. Ленинграде. Дойдя до конца озера, мы поднялись на 100-метровую каменную гряду, окаймляющую озеро с востока. С нее отчетливо был виден язык 305 ледника. После спуска с гряды, группа поднялась на следующий перевал. С него мы наконец-то увидели бухту Гольцовая, конечную точку нашего маршрута по долине Русанова». После трёхдневного пребывания на карской стороне, 10 августа отряд двинулся в обратный путь и 11 числа завершил 115-километровый пеший маршрут.

Вернуться в Содержание журнала

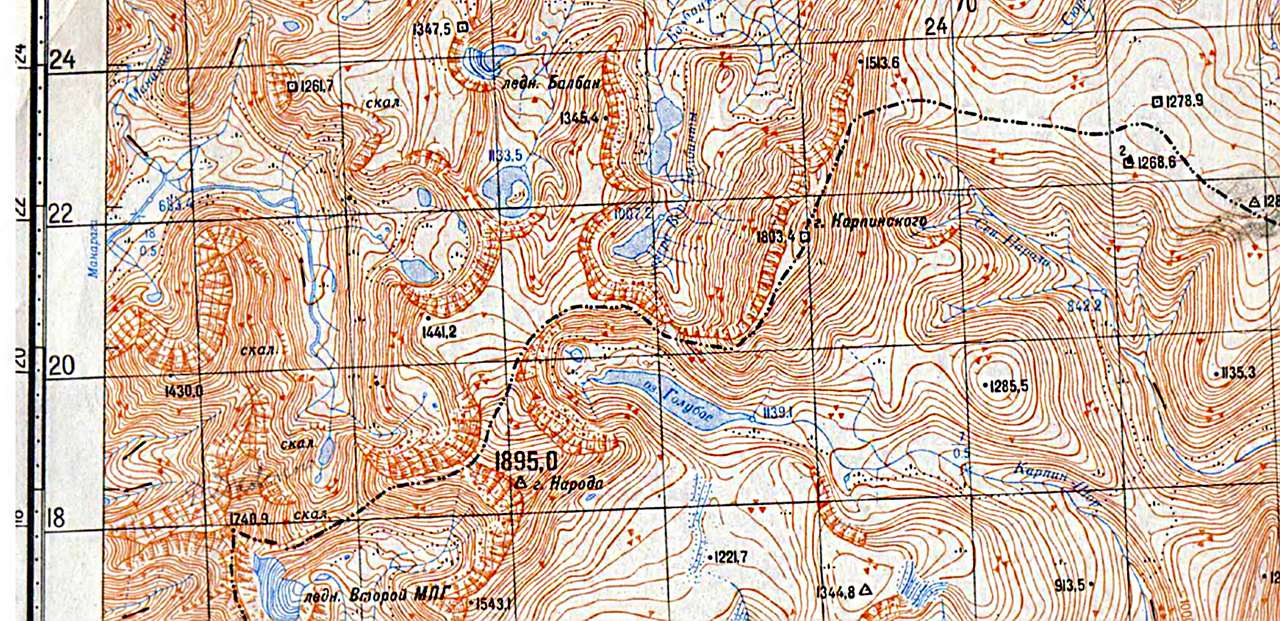

Высота в 1803,4 метра открыта в 1927 году

С плато на вершине

На Приполярном Урале, по соседству с высшей уральской горой Нáродной, имеющей старинное мансийское название Поэнг-Ур, расположена вершина имени российского академика А.П. Карпинского.

Гора находится в северной оконечности Исследовательского хребта . Расположена она на линии главного уральского водораздела, который в этом районе делает крутой поворот в восточном направлении. И далее, в верховьях реки Кожим, приобретает общее направление на северо-восток. Этот участок в туристической среде именуют Приполярным Интегралом.