С курумной вершины высотой 1054 метра многое видится иначе

Остаётся желанной

После длительного, пусть и с перерывами, хождения по горам, замечаешь, что пройдены все известные и доступные «тысячники», и теперь, чтобы совершить восхождение, нужно отправляться в дальние путешествия.

Но собраться и уехать нет возможности, потому что занят делами и начинаешь кружить по ранее пройденным маршрутам, утешая себя, что «вот тогда была зима, а летом ты эту гору не видел».

В это время в Национальном парке Зюраткуль появляются новые, промаркированные тропы, на них собираешься легко и радостно, требуя от незнакомых мест лишь новых впечатлений, одновременно подбирая объяснение непонятным названиям столь притягательных хребтов.

Одна из таких точек – гора Пески, которая сложена совсем не песком и не песчаником, а большими полупрозрачными глыбами чистейшего кварцита.

Очень хочется понять, каким образом к горе Пески относятся «пески»… Сначала собираешься на эту гору в декабре, думаешь пройти, перевалив через другую, тоже новую, вершину – Малый Увал, но из-за большого количества снега дальше Увала не идёшь. И гора Пески остаётся недосягаемой и такой же желанной.

Опять собираешься на Пески, после Нового года, но в этот раз занесена снегом дорога, меняется маршрут, и вместо горы из чистейшего кварцита попадаешь на слюдяные и угольные сланцы Уреньги.

Тогда решаешь сходить на Пески летом. В конце мая на трассе М-5 вовсю идут ремонтные работы, в районе Уреньги пробка, инструктор предлагает дальше не ехать, «ведь совсем рядом тоже красивые высокие горы». Думаешь: «Да что за напасть».

Замираешь от массы

Но затор постепенно рассасывается, автобус движется дальше, и через час с небольшим прибывает в урочище Петропавловка, откуда начинается путь.

Тучки над ближайшими горами не пугают, ведь там, куда так хочешь попасть, сейчас синее небо и солнце. Огорчаешься, когда начинается дождик, и совсем впадаешь в уныние, видя, как снег и крупные градины усыпают дорогу. Прячешься вместе со всеми под какими-то куцыми пихтами, и слушаешь, как обсуждают вариант возвращения. Расстроенно думаешь: «Эта гора меня не пускает».

Но все всё-таки иду дальше, дождь постепенно стихает, снежная крупка на дороге тает, над головой опять синее небо и солнце. Справа появляется высокий курум. По нему поднимаешься до вытянутого узкого гребня, ограниченного крутыми обрывами. Пытаясь найти место для отдыха, обнаруживаешь небольшую, ровную и без уклона площадку, на которую ставишь рюкзак. В этот момент оборачиваешься, смотришь по сторонам, и неожиданно замираешь…

И вправо, и влево, и прямо перед тобой, глубоко внизу и совсем рядом, тонкой рябью, сглаженными склонами, очень медленно ползёт вниз различных оттенков серая мелкая зернистая масса, растворяется в тёмной зелени густого, вскипающего от неожиданного прикосновения леса, поглощает его, сливаясь с барашками дальних гор, облаков, поднимаясь высоко вверх, начинает крошиться острой пылью вниз, на головы, за воротник, так, что не сразу понимаешь, что это не кварц, не песок, а мелкий колючий дождь, сыплющийся из только что набежавшей тучи.

Не сразу понимаешь, что пространство обманывает тебя, на большом расстоянии превращает огромные глыбы в песчинки, а в это время уже втягивает, погружает, как в взвесь, в стремительно образовавшуюся, всё сильнее закручивающуюся воронку из неба, света, тени, вершин, леса и деревьев, высоких и низких облаков, долины внизу, крутого, отвесного склона и неожиданно больших, с вершины напоминающих песчинки камней.

И напрасно инструктор зовёт всех и машет руками, его слова и жесты глушатся камнями, оказываются затянуты и навсегда погребены в глубине огромных, отшлифованных до блеска скал, очень правильно носящих странное имя «Пески».

Вернуться в Содержание журнала

На территории природного парка «Бажовские места», в нескольких километрах от Сысертского озера — истока Полдневой Сысерти, находится невысокая вершина Каслинско-Сысертского кряжа с отметкой 450,3 метра над уровнем моря — гора Копанная.

Ничем особенным она не примечательна за исключением небольшого, но очень доступного и интересного месторождения граната альмандина. Кроме альмандина здесь еще встречаются другие разновидности граната: пироп, гроссуляр, андрадит и спесартин.

Это место у геологов называется Южно-Копанское месторождение. Его открыли в 1966 году во время поисковых работ на антофиллит-асбест. Асбест в нужном количестве не нашли, но поскольку гранат является хорошим природным абразивом — месторождение было зарегистрировано и описано. При его исследовании выяснилось, что гранат-биотитовые гнейсы залегают здесь линзой длинной более 400 метров с мощностью пласта до 15 метров. Несмотря на довольно большие запасы, месторождение признали непромышленным и оно было забыто на десятки лет.

Уже в новом веке, начитавшись геологических отчетов, до местных гранатов добрались любители геологии. Их привлекли довольно крупные коллекционные кристаллы альмандина.

Найти кристалл правильной формы в виде пентагон-додекаэдра это большая удача, но окатанных кристаллов с частично сохранившимися гранями в неглубоких шурфах и на отвалах здесь лежит очень много.

Отправляясь на месторождение нельзя забывать, что это территория природного парка. Добыча минералов без соответствующего разрешения здесь запрещена, но полюбоваться на крупные гранаты и на то, как они залегают в породе можно.

Вершина горы Копанной есть на топографических картах и найти ее при наличии навигатора не сложно. Машины лучше оставлять на берегу Сысертского озера. В сторону горы идет лесная дорога, но она сильно заболочена и лучше пройти пешком — там всего километра три.

Вернуться в Содержание журнала

Наличие воды – характерная особенность перехода

В течение полутора столетий

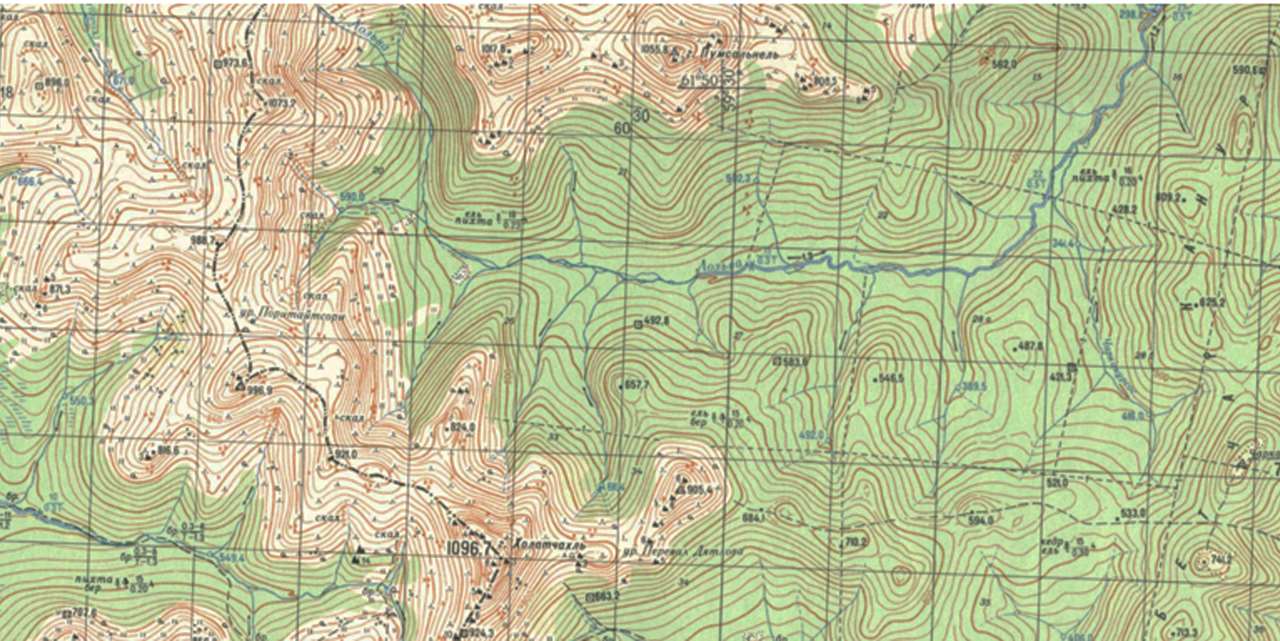

В самой северной части Свердловской области, в верховьях реки Лозьвы находится очень удобный перевал через Уральский хребет. Расположен он в истоках безымянного правого притока реки Лозьвы на восточном склоне и безымянного правого притока реки Хозьи на западном склоне Уральского хребта. Перевал находится между вершинами, высота которых 988,7 и 996,4 метров (см. карту). Эти вершины на современных географических картах не имеют названия, как и ручьи, стекающие с перевала на восток и на запад. Далее, для удобного понимания текста, я буду называть приток Лозьвы, стекающий на восток, Восточный, а на запад – Западный.

В районе перевала находится небольшое озерко. Характерная особенность перевала – наличие воды от снежников. На других соседних перевалах вода отсутствует. Высота перевала – около 880 метров, а ширина его – почти километр. Сочетание малой высоты и наличие на нём воды делает перевал удобным для перехода через Уральский хребет. На Восточном ручье находится несколько небольших по высоте водопадиков, а также снежников.

Западный ручей является правым притоком реки Хозьи. На современных географических картах этот перевал называется – урочище Поритайтсори. Об этом топониме в течение полутора столетий писал ряд исследователей

Таблица 1 – Характеристика горы разными авторами

| № п/п | Автор | Год | Название | Перевод |

| 1 | Регули A. | 1844 | Poritottne ssäri Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 2 | Регули A. | 1846 | Porritottne särri | «Сори» – «седловина между двумя горами» |

| 3 | Юрьев Д. | 1852 | Поритотне-Чахль | — |

| 4 | Ковальский М. | 1853 | Пуратотнэ-Сори | — |

| 5 | Юрьев Д.,

Брагин В. |

1856 | Поритотне | — |

| 6 | Федоров Е. | 1894 | г. Пори-Тотен | — |

| 7 | Варсанофьева В. | 1929 | Большая Порри-Тотне-Сори-Чяхль | — |

| 8 | Варсанофьева В. | 1929 | Малая Порри-Тотне-Сори-Чахль | — |

| 9 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсори | «Седловина, на которую носят борщевик» |

| 10 | Матвеев А. | 2008 | Порыгтотнэсорисяхыл | «Гора седловины, на которую носят борщевик» |

| 11 | Слинкина Т. | 2011 | Пōри-тāйт-Сори | «[Урочище], на переходе поперечного отрога» |

| 12 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл | «[Высокая]гора у перехода, [где] возят борщевик» |

| 13 | Слинкина Т. | 2011 | Порыг-Тотнэ-Сори | «Седловина, [по которой] возят борщевик» |

| 14 | Карелин В. | 2025 | Порат-Тытнэ-Сори | «Седловина, намокающая от сугробов [снега]» |

Вероятно, впервые такой топоним записал на карте венгерский исследователь Антал Регули, который в 1843 – 1845 годах совершил путешествие вдоль Уральского хребта в поисках Прародины венгров. В 1844 году во Всеволодоблагодатске, со слов манси Алексея Касимова, он составил карту «Область верхней Лозьвы». На этой карте он записал топоним «Porritottne särri». После возвращения из своего уральского путешествия Регули в 1846 году составил «Этнографо-географическую карту Северного Урала…», на которой отмечен топоним «Poritottne ssäri».

В Венгрии, в Будапеште, в отделе рукописей библиотеки Венгерской Академии Наук хранится архив Антала Регули. Там мне удалось отыскать следующую запись на отдельном листочке: «Porritottne särri. Wogul. Sanka ne jevo krivo idjot, er ist steil…». Большая часть фразы на русском языке, но на латинской графике, а последняя – на немецком языке.

Эту фразу можно перевести следующим образом: «Поритотне сори. Вогульское. Возвышение [въезд] на него криво идёт, он крутой…».

Таким образом, Регули трижды топоним «Поритотне сори» записал без топоформанта, характеризующего гору, а фиксирующего элемент «сори» – «седловина между двумя горами (перевал)». При этом, Регули не раскрыл смысл потамонима «Поритотне».

Исследования и объяснения топонимов

В 1847 – 1850 годах Русское Географическое общество провело исследование Северного Урала. В различных трудах с материалами, полученными в экспедиции, упоминается рассматриваемый топоним. Топограф Дмитрий Юрьев составил «Отчётную карту астрономических определений и маршрутной глазомерной съёмки Северного Урала, произведённых в Уральской экспедиции в 1847 и 1848 годах». На этой отчётной карте рассматриваемый топоним отсутствует. Одновременно, Дмитрий Юрьев издал книгу «Топографическое описание Северного Урала, исследованного Уральскою экспедициею в 1847 и 1848 годах». В этой книге рассматриваемый топоним упоминается в следующем тексте: «…примыкает на севере к горам Холе-Чахль и Гордгангъ-Чахль; в долине их разделяющей находится главный исток реки Большой Уньи, в которую вёрст через 10, обойдя мыс Суомъях-Нёль, впадает река Малая Унья. Далее, от Горгангъ-Чахля, линия разделения вод делает колено около 8 вёрст к северо-западу, и следует хребтами Поритотне-Чахль и Мань-Лундхусепъ-Урръ к главному истоку реки Лозьвы, текущей на восток из озера, заключённого в глубоком обрывистом каменистом ущелье хребта Яны-Лундхусепъ-Урръ».

Здесь Дмитрий Юрьев потамоним «Поритотне» связывает с понятием оронима «Чахль». Однако, другой участник этой же экспедиции М. Ковальский в отчётном томе с результатами экспедиции «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой. Географические определения мест и магнитные наблюдения» записал следующее: «Река Малая Лозьва, соединение всех источников Малой Лозьвы в долине Поритотнэ-Сори».

То есть, Ковальский потамоним «Поритотнэ» не связывал с оронимом «Чахль», а использовал топоформант «Сори» – «долина [седловина]». На карте «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», составленной топографами этой экспедиции Д. Юрьевым и В. Брагиным в 1856 готу, отмечены потамонимы: «Поритотне», «Горганг-Чахль», «Холе-Чахль». То есть, потамоним «Поритотне» не является названием горы.

В 80 – 90-е годы XIX века на Северном Урале геологические исследования проводил Е. Федоров. По результатам своих наблюдений он составил в 1894 году «Гипсометрическую карту Вологодского Урала и бассейна р. Сосьвы», на которой он указал ороним г. Пори—Тотенъ, вероятно вслед за Юрьевым., где «Пори—Тотенъ» — гора.

В 20-е годы ХХ века на Северном Урале проводила исследования геолог В. Варсанофьева в своей статье «Географический очерк бассейна Уньи», опубликованной в 1929 году, она упоминает две вершины – Большая и Малая Порри-Тотне-Сори-Сяхль. Вероятно, ей, как и Е.Федорову, была хорошо известна книга Д. Юрьева, где записан ороним «Поритотне-Чахль». А детальная информация, имеющаяся у Антала Регули, им обоим была недоступна.

А. Матвеев в нескольких своих топонимических словарях «Географические названия Урала» приводит две формы рассматриваемого топонима: «Порыгтотнэсори» – «Седловина, на которую носят борщевик»; «Порыгтотнэсорисяхыл» – «Гора седловины, на которую носят борщевик». Первая из них соотносится с данными Регули, а вторая частично использует запись Д. Юрьева. При этом, в обоих случаях А. Матвеев произвольно добавил согласную фонему «Г», переведя «Порыг» – «борщевик» (съедобное растение).

Т. Слинкина в своей монографии «Мансийские оронимы Урала» приводит три формы записи рассматриваемого топонима. В первой из них она фиксирует вслед за А. Матвеевым: «Порыг-Тотнэ-Сори» – «Седловина, [по которой] возят борщевик», где «порыг» – «борщевик» + «тотнэ» – «нести, носить» + «сори» – «седловина».

В другом случае, вслед за Д. Юрьевым, она частично использует форму «Порыг-Тотнэ-Сори-Сяхл» – «[Высокая] гора у перехода, [где] возят борщевик».

В третьем варианте она приводит оригинальную форму: «Пōри-Тāйт-Сори». Именно такая форма топонима записана на современных географических картах. Используя такую форму, Т. Слинкина даёт её перевод: «Пōри-Тāйт-Сори» – «Урочище на переходе поперечного отрога», где «пōри» – «поперёк, поперечный» + «тāйт» – «рукав», множественное число от «тагт» – «ветви», в переносном смысле «ответвления, отрасли» + «сори» – «урочище».

В первом варианте Т. Слинкина, вслед за А. Матвеевым, без каких-либо обоснований добавила согласную фонему «Г» («порыг» вместо «пори»). А в третьем варианте странно выглядит замена «тотне» на «тайт» с непонятной логикой перевода (непонятно, о каком поперечном отроге на седловине идёт речь, поперёк которого имеет место переход).

Варианты перевода

Из вышеизложенного видно, что впервые полный перевод топонима попытались дать только в советское время. А. Матвеев А. и Т. Слинкина к «пори», без какого-либо обоснования, добавили согласную фонему «Г» и получили «порыг» – «Борщевик». С такой интерпретацией первой части топонима трудно согласиться. Для перевода второй части топонима «тот-нэ» и Матвеев а. и Слинкина используют основу глагола «тотуꜧкве» – «нести, везти». Третья часть топонима: «сори» – «седловина» – представляет собою более надёжный смысл. Замечу только, что «седловина» относится к горным элементам. В мансийском языке, в основном, в названии горы отражаются какие-то географические её особенности. С этой точки зрения переводы «порыг» – «борщевик» и «тот-нэ» – «нести, везти», как не географические элементы, следует считать неубедительными.

Вариант «Пōри-Тāйт-Сори», предложенный Т.Слинкиной, с заменой «тотнэ» на «тāйт», представляется неестественным, из-за значительной замены состава букв топонима. Поэтому следует поискать какой-то более убедительный перевод рассматриваемого топонима.

Рассмотрим следующий возможный вариант: «Порат-Тытнэ-Сори». Здесь порат «сугробы», где «Т» – показатель множественного числа. «Тынтэ» – глагольная основа от «тытлтаꜧкве» – «намочить» с заменой гласного «О» на гласный звук «Ы», а «сори» – «седловина (перевал)». В итоге получаем: «Порат-Тытнэ-Сори» – «седловина, намокающая [от] сугробов [снега]». Такой перевод соответствует реальной местности перевала, урочища Порат-Тытнэ-Сори. Во-первых, в районе этого урочища всегда можно найти воду, что отличает его от других соседних перевалов. Во-вторых, в районе этого перевала, особенно на его восточных склонах, практически весь летний период сохраняются снежники, питающие водой всё урочище, которое намокает и сохраняет воду.

Рассмотрим ещё одно название горы, склоны которой на север опускаются к седловине «Порат-Тытнэ-Сори». Д Юрьев рассматривает гору Гордганг-Чахль, расположенную севернее вершины Хола-Чахль. Скорее всего, гора Гордганг-Чахль соответствует вершине, которая на современных географических картах имеет высотную отметку 996,9 метров. Т Слинкина записала название этой горы в форме «Хōртхан-Сяхл» и даёт перевод – «[Высокая гора] с гнездовьями коршуна», где «хōртхан» – «коршун, ястреб».

Однако, такой перевод на убедителен: почему же коршуны облюбовали эту гору и устраивали гнездовья на ней, а не на другой горе? Возможен другой перевод. Разделим «гордганг» на два компонента: «Гордганг» = «горд» + «ганг». В мансийском языке согласные «Г», «К» могут заменяться на согласную фонему «Х», а звонкие («Д») заменяются на глухие («Т»). Тогда получаем: «горд-ганг» = «хорт-ханг».

В итоге имеем: «Харт» – «Волок» (с заменой гласной «О» на гласную «А» на базе диалектов) + «хāꜧ» (отглагольная основа от «хāꜧхуꜧкве» – «влезть, подняться») + «сяхл» «гора». Тогда получаем: «Харт-Хāꜧ-Сяхл» – «Гора, [около которой] взбираются [на] волок (на перевал)». Таким образом, вершина Харт-Хāꜧ-Сяхл является своеобразным указателем, передающим информацию о возможности волока, перевала через главный Уральский водораздел в районе урочища Порат-Тытнэ-Сори.

Фото Юрия и Анны Ильенко

Вернуться в Содержание журнала

Где-то в безымянном камском заливе есть иной мир, в котором умирает затерянный дебаркадер

Гуляки на Каме

Все знают, что такое дебаркадер— видели их наяву или в кино. Это плавучая платформа с надстройкой. Нужна она для того, чтобы судно могло сообщаться с берегом, не приставая к нему напрямую. Например, там, где у берега мель, и судно рискует сесть на неё. Или там, где глубоко, но ветер дует так, что может выбросить корабль на сушу. По сути, это прокладка между землёй и кораблём. Но не всякая прокладка. Например, катер, чья палуба используется для сообщения с берегом — не дебаркадер, потому что может выполнять и другие задачи. Иными словами — дебаркадер это понтон с надстройкой, несамоходное плавсредство.

Хотя насчёт несамоходности я бы поспорил. Многие пермяки помнят курьёзный и отчаянный побег ведомственного дебаркадера от пермской набережной в районе Мотовилихи. Это был небольшой плавучий причал со зданием, которое использовалось как диспетчерский пункт МЧС на воде. К нему швартовался ведомственный теплоход, а рядом стояли патрульные катера. Выглядело это живописно. Гуляющая по набережной публика любила делать фото с красивым «плавучим домиком». Но однажды «домик» решил погулять, прихватив и зимовавший теплоход. Гуляки выбрали для этого не очень удачное время — январь. Как у Высоцкого: «Был побег на рывок. Наглый, глупый, дневной…»

На счастье дебаркадера, Кама в тот год замёрзла не вся. В месте побега она образовала полынью шириной километр и длиной с десяток километров. Отчего бы не прогуляться?! На беду Перми — ниже по течению были три городских моста: два автомобильных и один железнодорожный. На удачу и тех и других, в то же время от берегового припоя в районе речного вокзала оторвалась большая льдина и выплыла наперерез беглецам. Одним концом она упёрлась в опору коммунального моста, второй — остановил восстание машин. Дебаркадер и теплоход встали, а ударивший мороз покрыл реку льдом.

Но забавнее другое — сбежавший дебаркадер не обжился на набережной Камы и двух лет. А его предшественник сгорел годом ранее. И вот теперь, на том же месте, стоит третий дебаркадер. Откуда он взялся? Ведь вроде бы их серийный выпуск кончился ещё в советские времена. Хотя поштучно их производят и поныне — плавучие гостиницы, рестораны, даже бизнес-центры. Зачастую современные дебаркадеры имеют хай-тек-обличье, и беглый взгляд редко определяет их как плавучие причалы. Среди прибрежной пены и сора они выглядят скорее как пузыри бабл-гама в слюнявом рту…

Проникая в глубины смыслов

Пока я качал ручным насосом свой большой экспедиционный SUP, Лена уже спустила на воду каяк, что хранился здесь же, на каякерской базе, при впадении реки Хохловки в Каму. И теперь ретиво нарезала круги по воде. Мы были в тридцати километрах от Перми, выше по течению, в пасторальной до чесотки в глазах местности. (

На ершистом от вековых елей угоре взблёскивала деревянная луковка церкви. И впрямь — красивее места на Каме не сыскать! Высоченный, скалистый крутолобый утёс, поросший лесом. Что омывается слева рекой Хохловкой, а справа безымянной рекой, на заливе которой теперь музейный причал.

Наши предки славились умением выбирать для храмов особые места. Не зря здесь потом устроили и архитектурный музей, свезя со всего края памятники деревянного зодчества. Храм с куполом на крещатой бочке, Богородицкую церковь кораблём, крепостную башню. И, даже не жемчужину, а рассыпное золото — комплекс промышленной архитектуры древнего солеваренного промысла.

…Насколько неукротимо в человеке устремление к неизведанному, дерзновение сопоставить свои дольние заботы с горним, Божьим промыслом! Несть числа этим попыткам, и мир движется благодаря им! А как это поразительно с инженерной точки зрения! Это самый величественный из возможных для обустройства музеев ландшафт — утёс-полуостров Варнач над плавной Камой, в которую наперегонки плюхаются жёлтые костистые скалы, и тёмные еловые пармы. Это удивительная соразмерность усилий человека и уступок природы по приведению ландшафта в гармонию.

И, конечно, это солеваренный комплекс, облагораживающий, осмысливающий эту гармонию идеей труда. Дерзновением помыслить не только небеса, но и понять, проникнуть в недра, пробурить, проточить их— для того, чтобы не просто приладить, а укрепить в здешних диких местах человека и настроить его на долгую жизнь. Ведь жить нужно во благо чего-то, а что может быть святее труда?

На Урале не ставили двадцативосьмиглавых церквей. Здесь благоговели перед небом и наследовали дарованную им землю. Проникая на такие глубины смыслов, что главки невидимых храмов распускались в земле жилами медных залежей, друзами минералов и жеодами самоцветов. Нет в России места, подобного Хохловке…

Особенный взгляд

— Вот что, — заявила Елена (моя давняя приятельница, каякер и драматург), когда я уже спускал сап на воду. — Дам тебе не только жилет, но и свисток, — мало ли что. Смотри в оба: скоро проплывём над местом, где стоял храм…

Я стал выводить доску на стрежень. Дно реки Хохловки было усеяно битым кирпичом. Сама она, миновав мост, изливалась в Каму разбежной ширью, будто выплеснутая чаша. Если мост проложен по остаткам бывшей заводской плотины, значит, в воде под нами — не только храм, но и остатки цехов, весь завод Строгановых. Мы проплыли спокойной, тихой водой над заводом и храмом, миновали причалы для катеров, что ощетинились по левому берегу. Оставили за спиной дальний правый берег, что дыбился каменным лбом, поросшим густым еловым волосом. И вышли на основной ход Камы.

Я греб на сапе стоя. Лена еле удерживала свой красный каяк, рвущийся из воды, как спорткар… Ей что по течению, что против течения — было всё равно, а вот я ток Камы сразу ощутил всем изнеженным за долгую уральскую зиму телом. Лена предлагала и мне каяк, но я отказался. Сидеть и грести я в нём могу. Сложнее со всякими каякерскими трюками — все эти эскимосские перевороты, опоры на кокпит, дуговые гребки, руление бедрами… А уж сколько я изведал прочих плавсредств… И понимаю преимущества каяка перед многими из них. Но не люблю сидеть — мне нужно стоять. Мир мне потребно обозревать стоя. Поэтому надувная доска, несмотря на то что сап против каяка — увалень, мне подходит больше. На сапе я чувствую себя пешеходом, шагающим по воде. И если мореходы «ходят», то я по рекам хожу в прямом смысле.

Конечно, я много раз сталкивался и с насмешками, и со взглядами, в которых сквозило превосходство. Ещё бы — каяк, байдарка, да даже малахольный пакрафт воспринимаются как нечто экстремальное. Вау! Круто! А сап — это фланировать вдоль пляжа… Я использую его по-другому. Забрасываюсь куда-нибудь далеко — и сплавляюсь. Это может быть однодневная или многодневная вылазка, где ты везёшь кучу груза: палатку, еду, топливо — всё в гермомешках. Что же насчёт экстрима — достаточно оказаться на сапе посреди широкой реки в дождь и ветер, когда нужно идти десяток километров против течения, одолевая частую волну. Один раз в такой передряге у меня треснула вдоль рукоять карбонового весла — случай уникальный. Из неё выпала лопасть, и я остался посреди штормовой Камы без всякой греби и управления. Как бы то ни было, сап — отличная штука для сплавов по рекам. Эта, как многие зряшно думают, пляжная пустяковина на самом деле — большое подспорье для тех, кто ценит свежий взор на природу и новый опыт общения с ней. Ведь взгляд с воды, стоя, — уже особенный.

Лоск борется с тленом

Вода зарябила. Впереди виднелся коренной берег — скалистый, лесистый, крепкий. Такой не по силам одолеть никакой волне, да и не мерялись они между собой. А мы вплывали в извилистый, узкий залив — почти шхеру. Один берег залива дыбился крутизной, другой был пологим, что не редкость на уральских реках. На картах в смартфоне мерцала безымянная речушка, почти ручеёк.

По пологому берегу появились следы человека: мостки, причалы, сараи для лодок. Многие были такого обличья, что, пожалуй, никогда и не ведали, как правильнее называть их эллингами. Хотя кто знает… В Крыму подобные халупы с надстроенными вторыми этажами таки отвоевали право носить звонкое чужеземное имя и теперь приносят владельцам немалый доход. Но здесь не было курортной суеты — просто никого не было. И оттого человеческое присутствие, будь то причалы или мелькающие вдали заборы с кровлями, выглядело куда уместнее, чем парадные эллинги где-нибудь в Коктебеле.

Здесь солировала природа. Бродили по мокрому песку цапли, в траве деловито топталась ондатра, бегали кулики, садились, с лёту пихая жёлтыми лапами воду, утки, ходила под веслом ленивая, непуганая рыба. И течения не было. От ветра нас прикрыл высокий правый берег, и дождь уже покинул это тихое место, оставив после себя глянцевые мостки, посвежевшую зелень по берегам и лощёную, зеркальную воду.

Казалось, можно наслаждаться идиллией — но тут я увидел Его. Заметил чуть раньше спутницы, ибо стоял, а он пока был далеко, так что его едва-едва досягал взгляд. Если смотреть от уреза воды, вероятно, он сливался с ней. Потому-что на моё: «Смотри! Это же Он?!» — Лена никак не среагировала. Впрочем, спустя миг напарница показала, «в чём сила». Сила каяка была в скорости.

Зато, медленно приближаясь к дебаркадеру, у меня было время осознать его величие. Он выпревал из буйных зарослей берега, из того места, где залив смыкался, оставляя пространство ровно для русла узкой речушки. Мне неведомо было, как он здесь оказался. Слишком огромен был дебаркадер для причала дачного посёлка, но в его поизувеченном временем и средой облике по-прежнему была величавая грозность.

Подул ветерок, и меня таскало по заливу, отчего приходилось отвлекаться на греблю. И потому дебаркадер приближался, как в зуме фотообъектива, увеличиваясь кратно. Только я делал гребок и опускал голову, а следом поднимал, как исполинский монстр масштабировался у меня в глазах. А вместе с оптикой восприятия, изменялось и осмысление дебаркадера. Издали он был тем, кем был — стометровый двухпалубный речной вокзалище, место какому на большой реке, на пассажирских линиях. В прежние времена в таких помещалось всё – залы ожидания и билетные кассы, милицейские посты и комнаты матери и ребёнка, буфеты, медпункты и куча вспомогательных служб. Эти громады колыхались на бетонных поплавках в тяжёлых волнах Волги, Камы, Оки, Печоры, Оби, Иртыша, Енисея. Их многоярусные классицистские надстройки — с фронтонами, галереями, ордерными колоннами и резными капителями — утверждали власть человека над любой стихией.

А ещё дебаркадер был воплощённой инновацией, начиная от своего назначения и заканчивая идеей использовать бетонное основание как поплавок. Только что сошедший со стапелей судозавода где-нибудь в Городце новёхонький дебаркадер уже был воплощённым наследием цивилизации. И не абы какой, а развитой, вобравшей в себя весь человеческий опыт. В нём пылало яркое пламя античности и мерцал холодный отсвет хай-тека. Приставленные к делу, выполняющие утилитарные задачи, имеющие понятные функции, дебаркадеры органично смотрелись на любой полноводной реке. Они гармонировали с водой, что неудержимо бежала в лету, и направляли её поток к новой гармонии — той, где встречались величественные плотины ГЭС и стремительные перпендикуляры шлюзов. Где мимо неповоротливых барж, толкаемых плечистыми трудягами-буксирами, проносились футуристические «Кометы» и «Метеоры», распугивая стайки легкокрылых спортивных яхт.

Спустя несколько гребков мне казалось, что «наш» древний скиталец совсем не таков. В нём, как в подряхлевшем аристократе, доживающем свой век в покрытом плющом плесневелом замке, ещё угадывались черты величавого облика — осанка, экстерьер, порода. В нём ещё лоск борется с тленом, но всем ясно — чья возьмёт. И всё же он не был позабыт. С берега на палубу вели мостки, оттуда же перекинута «воздушка» — значит, есть и электричество. Да и стеклопакеты в некоторых окнах были новые. Их холодная белизна в неряшливой монтажной пене выглядела, как зубной протез в стариковской десне.

Он сам себя подарил

Я подплыл близко, на расстояние вытянутого весла. Лена, успевшая оплыть дебаркадер кругом, выскочила из-за него на яркой пластиковой лодочке — будто из джунглей выпорхнула тропическая птичка. Я сделал несколько кадров, заставил плавать Лену так и сяк. И всякий раз выходило здорово. К тому моменту дебаркадер уже нельзя было окинуть взглядом. Вблизи хорошо видны детали, но не вся картина: шершавые бока поплавка, потёки ржавчины, облупившаяся краска, рассохшиеся балясины, лохмотья разодранной ветром паутины. Теперь дебаркадер был всё равно что скала — древняя, обомшелая, покрытая лишайниками глыба. Такие, по уральским легендам, образуются из застывших от неизжитого горя или нерастраченной ярости людей-богатырей, зверей или сказочных существ, пошедших против мирозданья.

Но снование красной лодочки, в тысячи раз меньшей, чем это замершее чудище, создавало особую атмосферу. Это не был гнев небес, сковавший строптивца в камне. Это не был и постапокалипсис, когда природа пожирает технологическое наследие. Не был это и стимпанк с его одушевлёнными механизмами. Красный каяк мельтешил и мерцал, не давая моему внутреннему зуму поймать автофокус и сделать тот снимок, что запечатлеет не увиденное, а чувствуемое. Теперь в дебаркадере виделось нечто тектоническое. Это было словно наследие геологического периода — вывернутая в наш век реликвия древних толщ протобытия. Свидетельство такой жизни, что поди разбери, кто и как там жили-были.

И удивительно: реликвия эта не просто явлена из прошлых эпох — она до сих пор живёт. Вопреки сменявшимся государствам и строям, укладам и течению времени. Река забвения будто протекает в стороне, а здесь, в заливчике, почти не различимом с основного хода Камы, в глубине извилистой шхеры, где из древних земель сочится едва заметный ручеёк, — есть отдельный мирок. Совершенный реликт, как в любимой мной в детстве книге Конан Дойля «Затерянный мир», где люди пасли динозавров на изолированном плато посреди охваченной прогрессом планеты благодаря авторскому воображению.

Сознание писателя совершило немыслимое усилие, чтобы подарить нам этот мир. А тут… По правде сказать, мы с Леной приложили недостаточно усилий, чтобы открыть его. И потому мы его и не открыли — он сам подарил себя нам. Вот бы ещё понять, что же это за мир!

Невозможно поставить на полку

Я подплыл к дебаркадеру вплотную. Погладил его неровный бетонный бок, уже вобравший весеннее тепло. Это тактильное ощущение — не в пример холодной оптике зума — отозвалось во мне куда ярче, чем самый прекрасный снимок. Шершавый бетон был всё равно что серая страница книги. А что, если так и есть: лёгким переворотом страницы мы с Леной перенеслись не в придуманный, а в настоящий, но иной мир? Туда, где дебаркадер, брошенный на мелководье безымянного камского залива, выглядит как древний зверь, приползший в укромное место умирать.

Его тело ещё держит каркас костей. Бугры мышц шевелятся под свалявшейся шерстью. Из пасти торчат клыки, массивные когти бороздят песок. Но всё это уже тронул тлен. Вместо дыхания из утробы вырывается хрип — всё короче и тише. А плеск волн — всё длиннее и громче. Но и это было не так! Я оттолкнулся и отплыл на пяток гребков. Нос сапборда разгонял свежую прибрежную ряску ярко-зелёного цвета — она почти сливалась с береговой растительностью. Достав смартфон, я снова навёл зум.

В густой майской зелени легко могло показаться, будто ты на неведомой планете, где человечество добывает унобтаниум, специю или бризол. Что странная смычка техногенности и природы всё же возможна, что заброшенный дебаркадер тому доказательство, и в будущем так будет повсюду. Зелёная энергетика, биоэтика и прочий хлорофиллический ratio-каннибализм… Лена сновала на юрком каяке то с одного, то с другого борта огромного дебаркадера, сопевшего на подувшем с Камы низовом мокряке. Она заглядывала в технологические отверстия, пыталась докричаться до кого-то сквозь пустые палубы, галереи и коридоры. Никто не отзывался. Её крик был всё равно что гул ветра, заблудившегося в руинах.

Я возился на надувной доске, которую швыряло в волнах и относило к берегу. Мне некогда было кричать, да и зачем? С расстояния было ясно: дебаркадер пуст. Если на нём кто и жил, то, наверное, ушёл. Возможно, навсегда. Даже докричись, что бы мы узнали? Прошло полчаса. Ничего не изменилось вокруг, а дебаркадер, не сходя с места, сменил уже столько обличий! Он был слишком велик, чтобы осознать его с наскока и определить место на полке нашего мирка — среди моделей явлений, с которыми мы уже разобрались. Там стоит чайный клиппер — символ ускорения мира и перехода к новому жизненному устройству, предвестник глобализации. Там есть трёхмачтовый галиот с алыми шёлковыми парусами — он заменяет нам веру и надежду. Там нашлось место галеону с чёрными парусами — карикатурному пиратскому судну, ограбившему корабль романтики, что бороздил моря нашей души. Там стоит много чего. Ведь куда проще жить, когда всё расставлено по полочкам. Но этот дебаркадер… его невозможно поставить на полку. И потому он остался в заливе у Верхней Хохловки. Да и сам залив остался позади.

Жилец-хозяин дебаркадера всё же появился. И нашему визиту он не обрадовался. Это был мужчина в годах — седой, смурной, одичалый в манерах, но не утративший цельности облика. Они с дебаркадером были друг другу под стать. Хозяин не обругал нас и не прогнал, но и не позволил взойти на борт. Этот человек дал понять: мы неуместны в его мире. Только он не понимал, что его мир отныне не затерян. Или понимал. И от этого-то особенно досадовал…

Плыть дальше

Теперь мы шли вниз по течению, возвращаясь к базе каякеров. Казалось бы, река должна помогать, придавать лёгкости — но вышло, наоборот. Какие-то новые струи обтекали доску то справа, то слева, заставляя постоянно выравнивать курс. Удивительно: теперь мы двигались вместе с потоком, но перестали его видеть, а значит, не могли предугадывать. Всё как в жизни. Ты замечаешь её лишь тогда, когда она бьёт тебе в лицо. А когда течёшь вместе с ней — кажется, будто ничего нет. Что всё застыло, и только ты отчаянно барахтаешься, пытаясь удержаться на плаву. Не понимая, что эта суета и есть течение. Но моя мысль не текла вместе с водой. Она, подобно телу после долгой зимы, только пробуждалась от спячки. Этот перпендикуляр посреди бегущей реки был всё одно, что не до конца вбитый гвоздь… Мысль отчаянно цеплялась, стараясь не оборвать тонкую нить, что теперь связывала её с дебаркадером.

А он остался позади…, и я понял, что между мыслью, и этим древним таилищем миров и смыслов нет никакой нити. И если мысль моя — гвоздь среди реки, то дебаркадер — тот молоток, что должен вбить её до дна. А мне потребно плыть дальше.

Вернуться в Содержание журнала

В расщелинах хребта можно встретить тех, кто тебя удивит

Углубились в лес

Уже давно собирался на Чашковский хребет, расположенный южнее города Миасс и хорошо известный скалами необычной формы. В начале апреля получилось выбраться. Оказалось, не мне одному хотелось туда попасть, так как туристов набрался большой автобус.

Проехав сто километров от Челябинска, мы остановились на дороге у поля, вышли, долго смотрели по сторонам, не сразу сообразив, что холмы неподалеку и есть те самые знаменитые горы.

Инструктор сказал, что наша цель — высшая точка хребта гора Голуха. И показал рукой на едва различимую практически голую вершину.

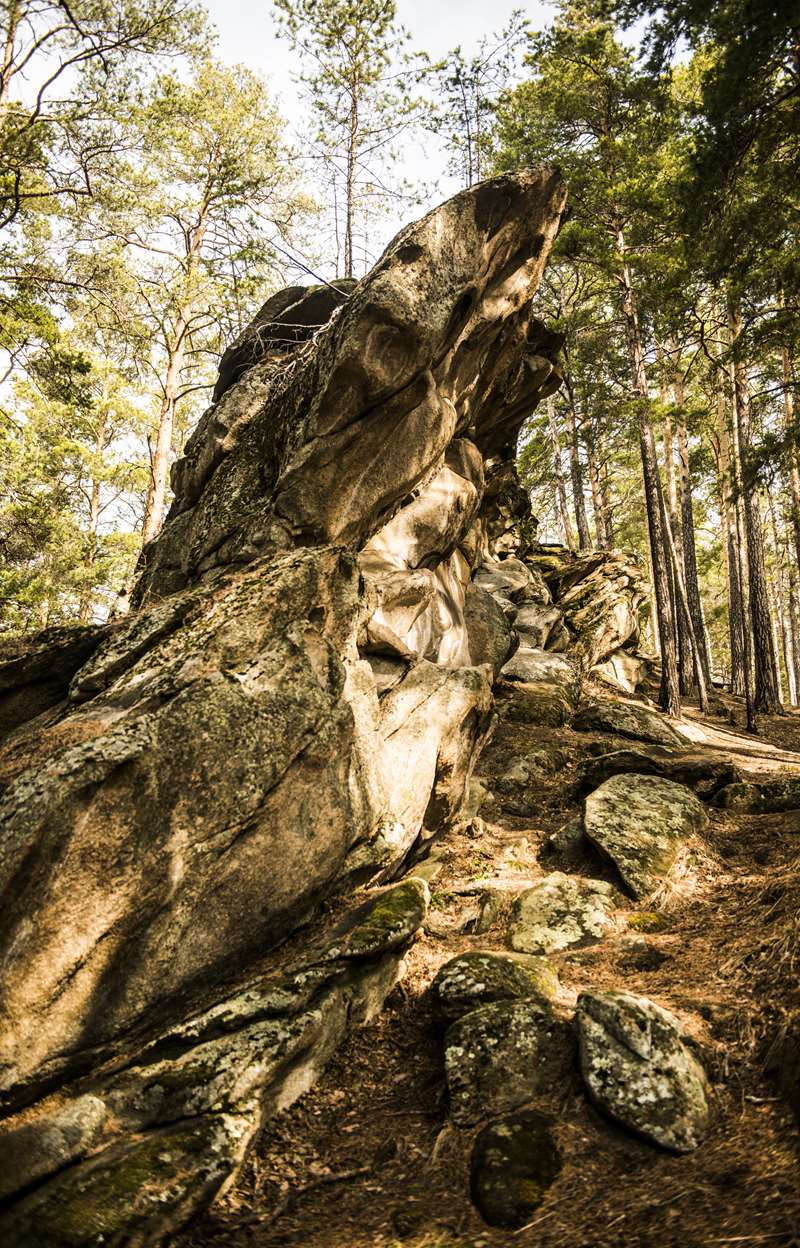

К ней мы пошли сначала по дороге среди пашни, затем по кромке леса, пересекли по-весеннему бурный ручей, углубились в смешанный лес, где практически сразу же начали встречать выходы гранитов различных размеров и формы.

Разбитые горизонтальными и вертикальными трещинами, светло- и тёмно-коричневые, с ярко выраженными зёрнами полевого шпата, иногда сверкающими на солнце блёстками кварца и слюды, бурые от выветривания, покрытые мхом и лишайником граниты выглядели весьма живописно.

Знаменитая «дыра»

Несколько раз сфотографировавшись, я начал тщательно разглядывать выветривание пород. Было интересно рассматривать и понимать, что вода, ветер и солнце разъедают массив, который в результате и обретает причудливые формы.

Кубические блоки, «подушки», «матрасы» – эти распространённые виды в отдельности преобладали в нижней части скальника. Вверху же, прямо над нами, вытягивались «козырьки», под которыми зияли тёмные провалы небольших выемок, глубоких, выдутых ветром «карманов».

Мы шли вдоль гряды до узкой и уходящей резко вверх расщелины, по которой поднялись на вершину, по форме, напоминавшую лысую голову, покатую в восточной части и крутую, почти вертикальную, в западной.

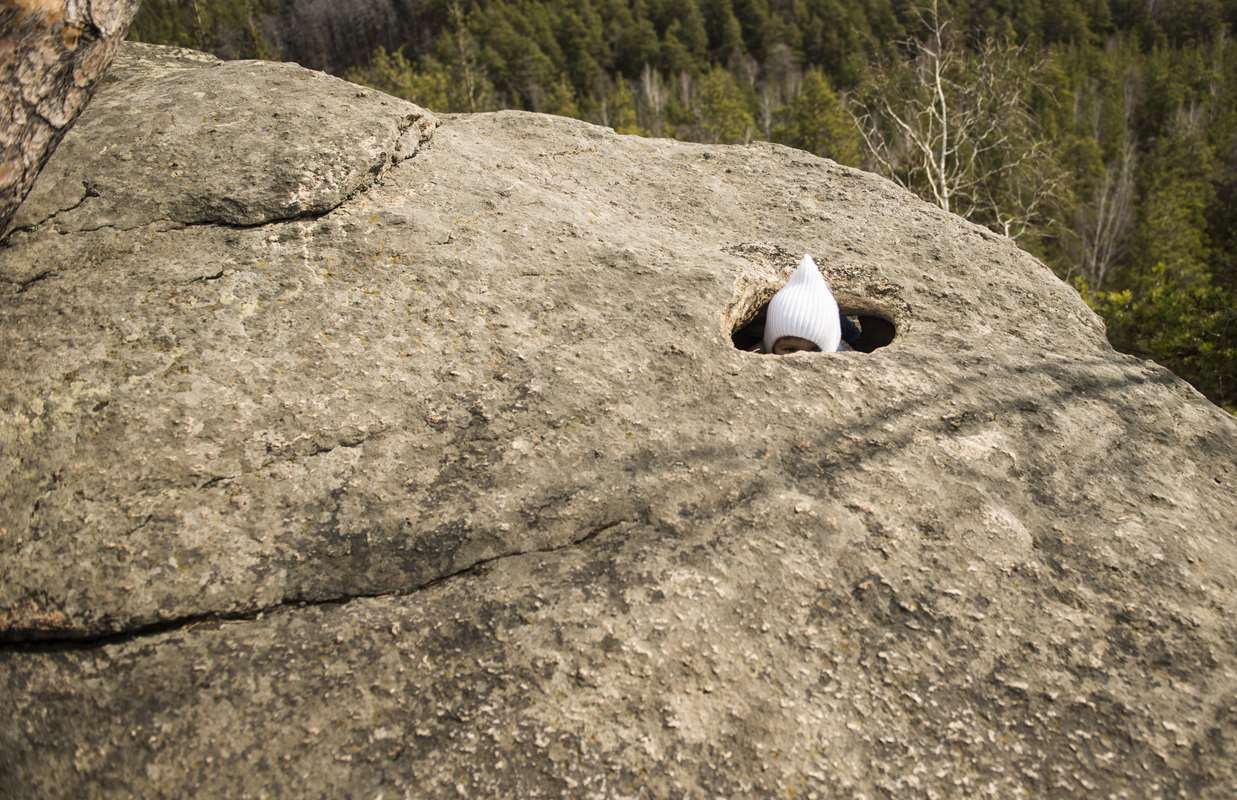

Отсюда хорошо были видны Уреньга и Таганай в туманной дымке с едва различимыми вершинами. Залюбовавшись пейзажем, я не сразу услышал шум сзади. Когда обернулся, заметил длинную очередь. Люди стояли, оживлённо разговаривая, затем постепенно пропадали в горе. И вскоре из голой скалы торчали их головы.

В таком виде фотографировались, загадывали желания, вновь исчезали и появлялись уже в полный рост на вершине. Это была знаменитая чашковская «дыра», сквозное отверстие диаметром с голову взрослого человека.

Вот к этому месту, что-то произнося неразборчиво, побежала девочка двух с небольшим лет, забравшаяся на вершину «на маме». Она залезла в выемку внутри скалы, встала в полный рост. И теперь радостно выглядывала из отверстия. Лишь тёмные бусинки глаз да ещё её шапочка и были видны.

Сюда подходили всё новые люди, я же искал глазами останец в виде верблюда, с большущей, оттопыренной нижней губой, фотографиями которого пестрел интернет. Ходил вдоль гряды, несколько раз поднимался вверх по расщелине и спускался обратно, но никак не мог его обнаружить.

Решил подняться ещё, не дойдя до вершины, ступил на площадку слева, развернулся и упёрся в верблюда взглядом. Тот не обращал на меня никакого внимания и смотрел прямо перед собой, действительно, оттопырив губу. Я начал спускаться, осторожно, не зная, чего от верблюда ждать, внизу скосил взгляд на животное, но горбатого уже не было.

Образы в расщелинах

На меня, вытянув вперед лапы, прыгала огромная собака. Я увернулся, она пропала, на том же месте теперь паслась ездовая лошадь. Другие камни, которые, казалось, хорошо осмотрел, теперь тоже изменились до неузнаваемости. Острый, почти вертикальный, выступ выглядел, как взметнувшийся вверх крокодил. Ещё одна рептилия зарылась в мох и щерилась оттуда зубами из папоротника.

Огромная скала превратилась в луноход, скребла по склону «матрасами»-гусеницами и оглядывала всех тёмными иллюминаторами башни. В кварцево-шпатовой пыли барахталась черепаха, подставляя солнцу трещиноватый, обросший мхом и лишайником панцирь. Рогами искривлённых сосёнок в неё упирался гигантский жук-карагач.

А в это время скалы окутывала тень, удлиняясь по мере движения солнца. Вдруг луноход исчез. Куда-то пропали башня, гусеницы, тёмные глазницы иллюминатора. Теперь на этом месте возвышался огромный сундук с головой Джека-Воробья в треуголке. Большими, тёмными, выразительными глазами Джек смотрел на каждого из нас. И, казалось, решал, как поступить. Не в силах отвести от головы взгляд, мы пятились, продолжая спускаться, пока не спрятались за уступом.

Тогда, боясь, что в тёмных расщелинах обнаружатся другие, ещё более зловещие образы, не стали больше рассматривать окрестные скалы, а быстро пошли к автобусу. Тем более, что уже давно пора было ехать.

Вернуться в Содержание журнала

В беде и еде – помощница. Так говорят о зелёной жгучей траве русские народные поговорки

Растение с характером

Кладовые природы начинают нас радовать с самого начала весны. А хороших свойств крапивы не перечесть. Среди них и противовоспалительное и общеукрепляющее действие, стимуляция белкового и углеводного обмена в организме.

И если вспомнить военные годы, то солдатская похлёбка точно не обходилась без листьев этой сочный травы с непростым характером. Поэтому предлагаю Вашему вниманию чудесный крапивный суп, который можно сварить в походе, предварительно взяв в рюкзак нужные и простые ингредиенты. Но обо всём по порядку.

Избежать ожогов

Начнём с того, что для приготовления супа нужно собрать молодую крапиву, которая весной и в начале лета особенно полезна. Я нашёл подходящее растение на чистой поляне. Самое главное: срезать листья необходимо аккуратно, лучше всего использовать перчатки, чтобы избежать ожогов. Не случайно и по-латыни крапива называется «urtica» – жгучая. Если в походе участвуют шесть человек, то листьев крапивы понадобится примерно 150–200 граммов: это две охапки сложенных вместе ладоней взрослого человека.

После сбора крапиву нужно ошпарить кипятком. Это делает растение менее острым. Затем крапиву стоит остудить и мелко нарезать, чтобы она хорошо распределилась в супе и создала приятную текстуру.

Всего минута?

Следующим этапом будет приготовление бульона. Вам необходимо заранее, собираясь в поход, выбрать мясо по вашему вкусу – это может быть курица или говядина (примерно 1,5–2 килограмма на шесть человек). Мясо нужно тщательно отварить до готовности, чтобы бульон стал насыщенным и ароматным. По мере варки мяса можно добавить соль и специи по вашему желанию, чтобы улучшить вкус бульона.

Когда мясо будет готово, добавьте в бульон нарезанный картофель (3–5 штук на шесть человек). Варите его до мягкости, это займёт около 10–15 минут, в зависимости от сорта овоща. Когда картофель станет мягким, пришло время добавить нарезанную крапиву в бульон. Варите суп с крапивой всего около одной минуты. Этого времени достаточно, чтобы крапива осталась яркой и сохранила свои полезные свойства. Вот и весь секрет!

После этого снимите котелок с огня. Завершите приготовление супа, добавив в него заранее отделённый белок от куриного яйца. Это придаст блюду белковую насыщенность. Осталось только тщательно перемешать компоненты, чтобы белок равномерно распределился по всему супу. Приятного аппетита!

Вернуться в Содержание журнала

Экспедиция в затерянный мир под Уфой

Для людей, выросших на книгах Конан Дойля и Григория Федосеева, затерянный мир – это где-то далеко и в другом измерении. За синим морем, за многими перевалами – не очень-то доберёшься. Оттого глухомань горы Бахмур, находящейся рядом с шумной суетливой Уфой, воспринимается очень неожиданно и отрезвляюще…

Этот мир точно такой же, как и безлюдный конец географии где-нибудь в Сельве. Полный тайн и звериных троп, но прекрасно видимый с уфимских холмов. Особенно, если стоит прохладная и ясная погода. Вот огромный город, где многоэтажки и шум машин. А вон там, на востоке, руку протяни, сгрудились в синеватой дымке горы. И среди них доминантой высится Бахмур. Немного не дотянул до тысячника, этот вечный страж и хранитель тайн окружающих дебрей. Там шумят говорливые ручьи с прозрачной водой. Там, не таясь, ходят по своим тропам медведи. Там совсем другой ход времени – медленный и неспешный. По прямой до Бахмура всего восемь десятков километров. Но как различается жизнь в этих противоположных концах, иные миры!

У ворот «затерянного мира»

Путь в «затерянный мир» начинается из лесного посёлка Сухая Атя. Так первоначально называлось место ухода под землю одноимённой речки Ати. Размещённые здесь в начале 30-х годов прошлого века спецпоселенцы насыпали у места исчезновения реки дамбу и вернули Атю на прежнее место. Речка снова потекла, как когда-то, по своему руслу. А подземный же участок реки превратился в доступную пещеру – самую протяжённую в Челябинской области. И, наверное, самую грязную на всём Южном Урале – глины в её гротах не просто много, а очень много! О чём говорят названия залов: Нехоженной глины, Глиняных гор, Глиняных колец и т.д. В общем – на большого любителя спелеологии.

Покинутый лес

Первые восемь километров пути в царство Бахмура идут долиной Ати, по старой леспромхозовской дороге. Здесь – как на известной картине художника Максимова «Всё в прошлом». Тут и там попадаются артефакты былого могущества империи под названием «Леспромхоз». Полусгнившие мосты через речку, по которым когда-то ездили лесовозы. Остатки размытых дорог, изредка – какие-то, ещё не вывезенные на шихту, железяки. Брод, другой, пока сухая погода, Атю вполне можно перейти. Но после дождей, как и любая горная речка, она превращается в грозный поток.

В урочище Девятипросечный дорога разлучается с речкой и выходит на огромную поляну – место, где когда-то стоял один из многочисленных лесных хуторов. Нынче же – ни души, ни следа человеческого. Только птичьи голоса да рокот воды в ручье с необычным названием Коммерческий. По нему идти дальше.

Лошадиная река и Генеральская сопка

В башкирском языке слово «бахмур» означает похмелье. Владимир Даль довольно много времени провёл на Южном Урале. В его толковом словаре сообщается, что «ПАХМУРНЫЙ человек; пахмура об. зап. пасмурный, сумрачный, насупистый…» То ли кто известную российскую утреннюю болезнь бегал лечить на вершину горы, то ли сам Бахмур являет символ неприветливости для редкого в этом урочище гостя. Название реки Ати, ударение, как почти у всех топонимов на Южном Урале, на последнем слоге, выводят из башкирского слова «ат» – лошадь. Башкиры, значит, вдоль неё лошадей пасли. Но это все скорее от народной этимологии, поскольку рядом присутствует целый куст схожих гидронимов: Аша, Аса, Атыш и т.д., где в основе лежит слово, обозначающее долину. Таких названий, включая «Уза», «Узек», «Узень», «Усень» на Южном Урале хватает. И, наверное, самая известная среди них река Юрюзань.

Название ручья Коммерческий связано с одной из лавок, что были поставлены рядом с лесными делянками по распоряжению управляющего Симским горным округом Алексея Умова. В лавках для лесорубов продавали товары по фиксированной цене, дабы спекулянтам было неповадно взвинчивать цены в разных медвежьих углах. Интересно и название одной из вершинок, что лежит по соседству с Бахмуром – сопка Генеральская. Для Урала довольно распространенное явление: связывать название вершин с какими-нибудь титулами – Протопоп, Полковник и т.д. С названием Генеральской сопки, по словам местных жителей, всё проще. Рядом с ней был покос заводского рабочего по фамилии Генералов.

Камни-красноцветы

С берега на берег, по камням, далее дорога пробирается долиной Коммерческого ручья. И в один прекрасный момент путешественников ждёт сюрприз – огромная каменная река!

Длина её несколько сот метров. Она сложена огромными валунами розового цвета. Ручей Коммерческий скрывается под этими красивыми камнями, добавляя приятное журчание. Пояс камней красноцветов тянется вдоль западной кромки Южного Урала на добрую сотню километров. И по этому обстоятельству можно определить, где, с точки зрения геологии, ещё Русская равнина с её мощным осадочным перекрытием, а где уже Урал – вода в родниках имеет разную жёсткость и вкус. Едешь от Уфы на восток. Ещё горы не начались, только на горизонте проявились, а вода в родниках уже мягкая, вкусная. Стало быть, мы уже на Батюшке Урале. Западные же хребты от Каратау до Амшара – сплошной красно-розовый песчаник.

В пределах Бахмура

Одной из главных украшений массива Бахмура являются скалы-останцы Два брата.

Это своеобразные формы выветривания. Тропа к вершине Бахмура идёт, цепляя их краешек. И как не заглянуть к такой красоте? Ветер и вода проделали с ними довольно интересную и продолжительную работу. Это похоже на Каменный город, что рядом с Губахой в Пермском крае. Там ведь тоже всё сложено из песчаника, и формы выветривания тоже весьма схожи. Со скал здесь открывается вид на обширное Атинское болото, что расположилось в горной котловине, у восточного склона массива.

По сути – это огромное деградировавшее озеро, от которого остались лишь редкие окна. И все горушки вокруг смотрятся в них – Два брата и другие скалы, поменьше. А надо всем этим царствует главная вершина всей местности – гора Бахмур.

На моховой подушке болот обильно растут голубика и клюква. Вода в маленьких озерках коричневая, как крепкая чайная заварка. Где-то из болот вытекает и несётся вниз, навстречу людному миру, ручей Коммерческий. Самого Бахмура не очень-то видно среди зарослей горной тайги. Среди нагромождения, поросших лишайником-бородачом уснеей, жутковатых деревьев. Какой замечательный вид открывается с вершины!

Это ещё один массивный останец из песчаника, вырастающий прямо из лесных дебрей. Поднялся на него, встал рядом с геодезическим туром, и вот уже всё окружающее пространство как на выставке. Волнами, волнами горные хребты: Амшар, Сухие горы, Нары. А далее огромный купол царицы гор Южного Урала – Ямантау. А если посмотреть чуть левее, то прекрасно виден уступ Большого Шелома, и где-то там за ним Иремель. А в другую сторону потянулись мягкие лесистые увалы, сменяясь один другой. И уже совсем на западе, вон там, в просвете, равнина. Поля и человеческое жильё.

И здесь же – лес. Дремучий таёжный безлюдный лес. Затерянный мир, где давно простыл след человека. Как пришли сюда люди когда-то, так и ушли, снова предоставив лес самому себе. Сгинула в небытие та былая лесная уральская цивилизация. Осталось лишь живое Берендеево царство. И пишет оно неспешно свою зелёную летопись, прибавляясь лишь годичными кольцами, да трудом жуков-короедов.

Читайте же её иногда, люди добрые, не забывайте! А иначе ведь и себя потерять не мудрено…

Вернуться в Содержание журнала

Неподалеку от села Меркушино, что стоит на реке Туре в 45 километрах ниже Верхотурья, есть уникальное геологическое образование — Рогозинская астроблема. Так называется большой метеоритный кратер диаметром почти 9 километров. Он образовался в эпоху эоцена около 50 миллионов лет назад при ударе небольшого астероида размером в несколько десятков метров по мелководью Тургайского пролива. Метеорит пробил слой палеозойских известняков, раскидав их на километры вокруг.

Сейчас на месте бывшего моря растет живописный ельник, но следы катастрофы прошлого хорошо заметны по многочисленным разломам, скальным выходам и уже сильно разрушенному валу высотой до 40 метров.

В северной части метеоритный вал прорезан небольшой речкой Рогозинкой, образовавшей в известняковых скалах каньон с водопадом из нескольких каскадов. Летом он почти не заметен, но в весеннее время выглядит как настоящий бурный поток на горной реке.

У Рогозинки есть еще одна достопримечательность. Ниже водопада по левому берегу в нее впадает сероводородный источник — Кордюковский или Богородичный ключ. Вода источника, своими лечебными свойствами известна с давних пор. Подтвердил это и химический анализ, установивший наличие в воде радона, растворимых солей натрия и магния в концентрациях пригодных для бальнеологических процедур.

Добраться до уникального места несложно. По шоссе, идущем от Верхотурья к Меркушино и далее на восток, нужно, минуя поворот на Меркушино, двигаться до деревни Белая Глина. До источника от шоссе не более 200 метров, а на водопад прямо от ключика идет лесная тропинка, и заблудиться здесь невозможно.