Гора Тельпос-Из находится на Приполярном Урале. Во второй половине XIX – начале ХХ века она считалась самой высокой вершиной на Урале. Но в 1927 году пальма высотного первенства перешла к горе Народной (мансийское название Поэнг-Ур).

Широко распространено мнение о том, что гора Тельпос-Из относится к Северному Уралу и является его высшей вершиной. При этом географическую границу между Приполярным и Северным Уралом проводят без достаточных на то обоснований по широтному участку долины реки Шугор, там, где река прорывается из гор и уходит на равнину. Однако эти мнения ошибочны по следующим обстоятельствам. Фундаментальные геофизические исследования показали, что Урал представляет собою подвижный пояс мега-блоков и разделяющих из глубинных разломов северо-западного направления, косо секущих меридиональные уральские структуры. Каждый тектонический блок является обособленным. Именно такие глубинные разломы и определяют пространственное положение естественных пограничных рубежей между различными геоморфологическими уральскими районами. Я считаю, что Печорский глубинный разлом, проходящий по истокам рек Укъю (на западном склоне) и Няйс (на восточном склоне), в районе южной оконечности горы Маньхамбо, является природной границей между Приполярным и Северным Уралом. Таким образом, я доказательно утверждаю, что гора Тельпос-Из находится на Приполярном Урале. Настало время исправить географическое заблуждение и отнести гору Тельпос-Из к Приполярному Уралу. Имеются и другие признаки, подтверждающие такое решение.

От широтного участка течения реки Щугор между устьями левых её притоков рек Тельпосъю и Няртсюю в южном направлении протягивается мощный горный массив. Однако, Главный Уральский водораздел не проходит по этому горному хребту. Такой водораздел находится на более низком хребте, расположенном на другой, восточной, стороне по отношению к долине реки Щугор, имеющей на этом участке северное направление течения. В истоке реки Тельпосъю находится красивое озеро с плавающими льдинами. А выше приткнулся к крутым сбросам цирка ледник «Южный», самый южный ледник на Урале. В северной кромке этого цирка расположены две макушки горы Тельпос-Из: Восточный Тельпос-Из (1617,5 м) и Западный Тельпос-Из (1619,8 м).

Гора Тельпос-Из, вероятно, является вершиной, ранее других гор Приполярного Урала, упоминаемой в письменных источниках. Царь Иван III настойчиво укреплял своё господство над восточными землями. В 1483 году он послал Московскую рать на «великую реку Обь и в Югру». В устюжском летописном своде записано: «А воеводы были великого князя князь Фёдор Курбский Черной, да Иван Иванович Салтык Травин… а с ними устюжане и вологжане, вычегжане, вымичи, сысоличи, пермяки. И быть им бои с вогуличи на усть реки Пелыни… А воеводы великого князя оттоле пошли вниз по Тавде реце мимь Тюмень в Сибирскую землю… А от Сибири шли по Иртышу реце вниз, воююча, на Обь реку великую в Сибирскую землю…». На обратном пути московитичи поднялись вверх по реке Ляпин и, перевалив через Камень (Уральские горы), прошли по реке Щугор у подножия горы Тельпос-Из. В 1499 году царь Иван III снова отправил рать за Уральские горы в Сибирь. Воеводами в этом походе были Семён Курбский (сын Фёдора Курбского, руководителя сибирского похода в 1483 году), Пётр Ушатый и Василий Бражник Иванов сын Гаврилов. В устюжском летописном своде записано: «Они же, ходившие на лыжах пеши всю зиму, да Югорскую землю всю вывоевили и в полон вели». А в Разрядной книге уточнено «С оления броду на многие реки ходят, и пришли в Печору до Усташу града». На этот раз отряды шли разными путями и собрались на реке Печоре, где заложили Усташ-град. Судя по всему, московитичи поднялись вверх по реке Щугор и перевалили через Уральский хребет. В 1549 году С. Герберштейн, австрийский посол, дважды в 1517 и 1526 годах побывавший в Московии, издал книгу под названием «Записки о Московии». В своей книге он записал, что в Москве он встретился с Семёном Курбским, который рассказал ему о походе 1499 года. Семён Курбский сообщил, что «он потратил 17 дней на восхождение на гору и всё-таки не смог одолеть её вершины, называемой на его родном языке Столп». Согласно летописной записи войско шло две недели от Печоры до Камени. Такой срок реален, например, для маршрута от устья реки Щугор до первых вершин Уральского хребта (Камени). Затем воины шли три дня до перевала, что также вполне реально. И при этом прошли мимо высокой вершины (скорее всего это была гора Тельпос-Из), не поднимаясь на гору. Поэтому понятны слова С. Курбского о том, что за 17 дней они так и не поднялись на гору Столп: они прошли мимо неё. Ряд исследователей считает, что гора Столп соответствует современной вершине Тельпос-Из. Таким образом, можно считать, что уже в начале XVI века гора Столп (Тельпос-Из) была зафиксирована в литературных источниках. И это было самое первое название среди гор Приполярного Урала, записанное на бумаге. Самым ранним картографическим источником из известных мне, на котором показан Камень Толпас, является «План губернской границы между Вологодского наместничества Усть-Сысольской округи и Тобольского наместничества Берёзовской округи, пройденной по хребту Поясового Павдинского Камня одними землемерами октября дня 1784 года». На плане указаны имена первопроходцев, прошедших по водоразделу Урала. Ими были: «Губернскую межу проходили: Вологодского наместничества уездной землемер Матвей Каелкин, Вологодского наместничества уездной землемер Пётр Меншев, с натурою сверял Тобольского наместничества уездной землемер прапорщик Иван Остафьев». Ороним «Камень Толпас» также помечен на карте Вологодского наместничества, помещённой в «Российском атласе из 44 карт состоящего…», составленном в 1792 году.

В XIX и XX веках склоны горы Тельпос-Из лицезрели многие исследователи и путешественники. В 1847 году восточные склоны горы осматривали геологи Стражевский и Гофманн. В 1883 – 1884 годах дважды, летом и зимой, южным склоном горы любовался К.Д. Носилов. А в конце XIX века эти же склоны горы осматривал геолог Е.С. Фёдоров. В 20 – 30-е годы XX века были предприняты попытки подняться на гору Тельпос-Из. 13 августа 1926 года попыталась подняться на гору геолог Е. Сошкина. Но до наивысшей точки ей не удалось добраться. На следующий год Е. Сошкина снова предприняла попытку покорить гору. На этот раз – по северному маршруту, из истоков реки Дурной-иоль. К сожалению, и эта попытка не увенчалась успехом. В 1928 году по восточному склону горы Л.А. Портенко смог подняться только до предвершины, которая оказалась отделена от высшей точки горы глубокой выемкой, которая и остановила его. В своей статье о горе Тельпос-Из Е. Сошкина сообщила, что Т.А. Добролюбова в 1927 году, пробираясь на реку Щугор с реки Подчерем по реке Тельпосъю, совершила попутно восхождение на высшую точку горы Тельпос-Из. Она поднималась «сначала по северному склону, между долинами Филипп-иоля и Дурного иоля, затем выше озера по крутому западному. Преодолевая большие трудности, её отряд достиг этим путём наивысшей точки благодаря большой настойчивости». По информации, имеющейся в моём распоряжении, отряд Добролюбовой Т.А. совершил первовосхождение на гору Тельпос-Из в летних условиях. Летом 1938 года на гору Тельпос-Из совершили восхождение свердловские туристы в следующем составе: Грозный Б., Ужегов И., Светлов О. О первом покорении горы в зимних условиях я не имею достоверной информации. Тем не менее о такой зимней попытке покорить гору Тельпос-Из имеются обширные известия, изложенные в книге Горбунова В. «Гнездо ветров».

Зимой 1933 года целенаправленную попытку покорить Тельпос-Из предприняли уральские туристы, организовав экспедицию Уральского областного совета общества пролетарского туризма и экскурсий. В составе экспедиционной группы были:

– Горбунов В. – инструктор Свердловского областного комитета физкультуры;

– Ярогов Б. – инструктор Уральского областного совета общества пролетарского туризма и экскурсий в городе Свердловске;

– Назаров – слесарь Златоустовского инструментального завода;

– Черепов И. – москвич, инструктор горнолыжного туризма, имеющий опыт руководства лыжными экспедициями на Алтае и Кавказе.

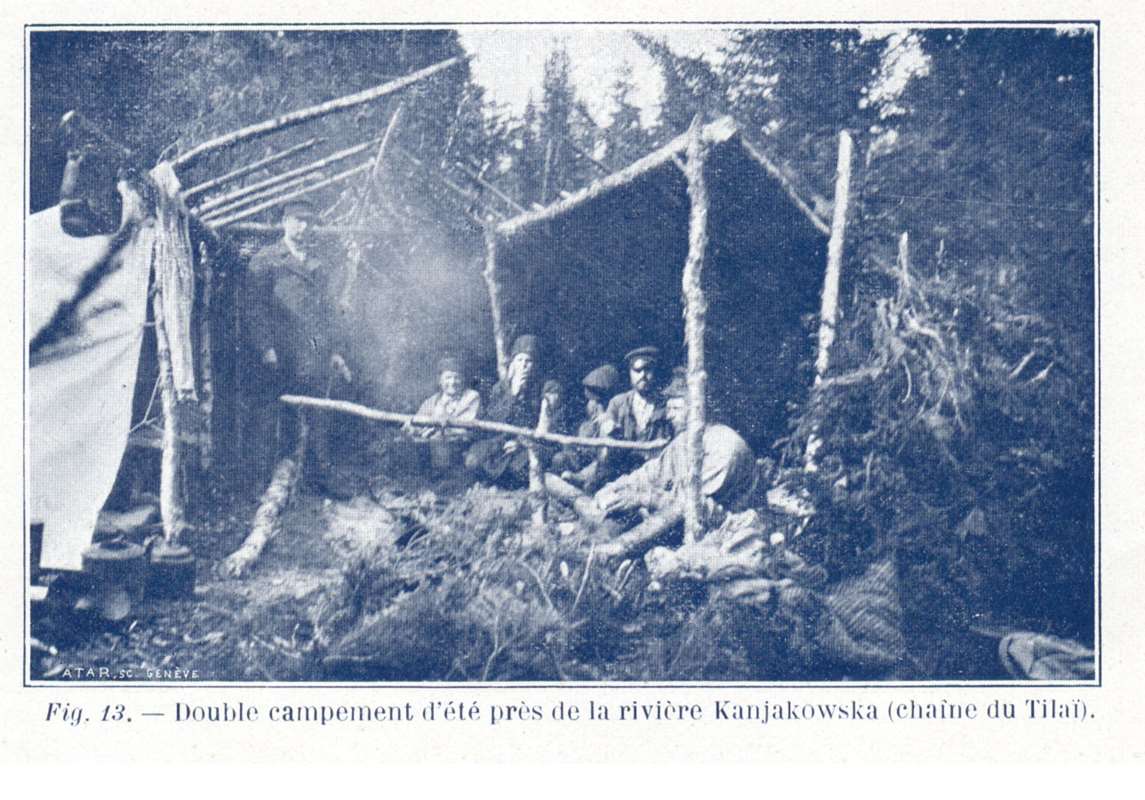

Туристы из города Свердловска проехали по железной дороге до станции Вагран, которая на то время была конечной станцией на железнодорожной магистрали. Затем на подводах с лошадьми проехали через Ивдель, вверх по реке Лозьве, по рекам Лепля, Апсия и Сосьва добрались до села Няксимволь. Здесь пересели на оленьи упряжки. И по рекам Няыс, Манья, Толья проехали до верховьев реки Щугор. Они разбили лагерь в истоках реки Дурной-иоль, у подножия горы Тельпос-Из.

28 марта на лыжах группа начала подъём на перевал. Далее я привожу отдельно места из описания этого восхождения, изложенного в книге «Гнездо ветров», написанной В. Горбуновым по результатам этой экспедиции.

«Взяли перевал без труда и подошли к склону вершины. Он имел примерно 45 градусов крутизны и был усеян выступами камней. Втыкаем лыжи в снег у начала склона: дальше пойдём без них… Прошли первые 100 метров. Склон становится круче… снег уже не поддаётся ударам ботинка… Начинаем рубить ступени… Прошли ещё 100 метров, после которых сделали продолжительную остановку. Порывы ветра заставляют иногда приникать к склону всем телом, чтобы не потерять равновесия… По мере подъёма и увеличения крутизны склона, пришлось рубить [топором – КВГ] более основательные ступени… вершины всё нет и нет. Может быть она уже близко, но облака и непогода не дают возможности увидеть её… Вдруг из тумана прямо перед нами вырастают на пути отвесные скалы. Прежде чем начать обход мы под прикрытием сели немного отдохнуть… Снова подъём. Вот в тумане бледным силуэтом встаёт четвёртый пик. Мы на уровне седловины между четвёртым и пятым пиком. Порывы ветра уже не сдерживаются склонами вершины. Они налетают с особой силой, как бы стремясь сбросить нас вниз… Невольно смотрим туда, где скрывается сорокапятиградусный склон, усеянный торчащими остриями камней. Он напоминает тёрку, длиною в полкилометра… Времени 4 часа. Дальше идти рискованно… Предлагаю спуститься, все молча соглашаются…» В итоге Тельпос-Из смельчакам не покорился.

Далее туристы на оленьих упряжках проехали на реку Подчерем, откуда на лыжах и на подводах с лошадьми добрались до реки Печоры и затем вверх по ней до Троицка-Печорска, где переждали распутицу. На пароходе проплыли до посёлка Якша, откуда на подводах проехали на реку Колву. И от села Корепино плыли на лодке до села Ныроб. Затем через Чердынь уехали в Свердловск. В целом экспедиция длилась 3 месяца и 4 дня.

В течение многих лет я разыскивал информацию об участниках этого зимнего путешествия на гору Тельпос-Из. В прибалтийском Калининграде удалось разыскать вдову Бориса Александровича Ярогова. Она передала мне краткую биографию Бориса Александровича, его дневники, которые он вёл во время зимней Уральской экспедиции, и фотоальбом этого путешествия. Родился Борис Александрович в Перми в семье железнодорожника. Детство его прошло в Кизеле, где он пристрастился к путешествиям, что его привело в Свердловск, где он начал трудиться инструктором Уральского областного совета «Урал ОПТЭ». В предвоенные годы работал в редакции свердловской газеты «На смену». С самого начала Великой Отечественной войны сражался на фронте. Был награждён боевыми орденами. В послевоенные годы учился на географическом факультете Уральского государственного университета. Затем работал в Мурманске в Полярном научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии. Участвовал в ряде морских экспедиций в Баренцевом, Норвежском и Гренландском морях. В 1959 году перешёл работать в аналогичный институт в Калининграде. В 1961 году был руководителем научно-поисковой экспедиции в антарктических водах. Начиная со школьных лет занимался парусным спортом. На самостоятельно построенной яхте плавал на север по реке Оби. Совершил три морских похода под парусами. Сплавлялся по рекам на байдарке, в том числе по южноуральской реке Нугуш. Во время зимнего путешествия на гору Тельпос-Из Борис Александрович в записной книжке делал записи и схематические зарисовки. В отдельной записной книжке он записывал результаты своих магнитометрических измерений. В фотоальбоме имеется маленькая фотография трёх участников зимней экспедиции.

Со временем мне удалось разыскать в Москве Ивана Александровича Черепова. Он был известным альпинистом, горнолыжником. Мастер спорта по альпинизму. Неоднократный чемпион Советского Союза по горнолыжному спорту. В первые дни Великой Отечественной войны пошёл добровольцем в московскую отдельную мотострелковую бригаду особого назначения в составе войск НКВД. В отрядах этой бригады были собраны многие известные спортсмены. Затем был вызван в школу военного альпинизма в Бакуриани, где был заместителем начальника учебной части и занимался альпинистской подготовкой участников отрядов регулярных войск Закавказского фронта. После войны работал в комитете физкультуры и спорта и вёл преподавательскую деятельность в институте физкультуры. Он написал ряд книг по методике обучения альпинистов и горнолыжников, в т.ч. и повесть «Загадки Тянь-Шаня». В своей московской квартире Иван Александрович показал мне стопку фотографий, сделанных во время зимней экспедиции на гору Тельпос-Из. К сожалению, они были все малогабаритные и в значительной части стали белёсыми. С улыбкой он вспоминал, как пришлось на склоне Тельпос-Иза рубить ступени в фирновом снегу… топором: взять в экспедицию ледоруб как-то и голову им не пришло.

О Горбунове В. мне известно единственное: он уехал в Алма-Ату, где работал в сфере альпинизма. А о Назарове у меня нет совершенно никакой информации.

Далее обратимся к названию горы. Рассматриваемый топоним записывают в различных формах: Тöлпозис (Коми), Тэлпозиз (реестр наименований географических объектов на территории республики Коми), Тельпосиз, Тельпос-Из (географическая карта Р40-11,12). В настоящей статье я использую последнюю форму – Тельпос-Из. Каково содержание этого оронима?

Судя по опубликованным данным, впервые содержание рассматриваемого оронима было записано в середине XIX века на Карте Северного Урала, составленной венгром А. Регули. На месте, соответствующем современной горе Тельпос-Из, он обозначил вершину «Ne pubi». В своём письме к российскому академику П.И. Кеппену он записал: «Не пуби (Ne pubi), на Щугоре – перевод с самоедского Ньэ Гэгэ (Njä hähä) – женский кумир».

Рассматриваемый ороним упоминается в записях участников северо-уральской экспедиции Императорского Русского Географического общества, проведённой на Северном Урале в 1847–1850 годах. Гофманн Э. записал: «… Телль-Пос, который остяки называют Не-Пуби-Уръ… Это высокая длинная гора с зубчатым гребнем и двумя пиками, торчащимя выше прочих: она вся обнажена и покрыта каменными обломками… У зырян и остяков ведётся поверье, что на эту гору не должно восходить… От этих беспрестанных ветров она получила, должно быть, и название Телль-Посъ: на зырянском оно означает «Бурное гнездо», по истолкованию моего проводника. Остяцкое же название означает: «Подобие женщины». Стражевский Н. упоминает вершину Не-Пуби-Уръ и уточняет: «… Горная цепь Госъ-Ойки, оканчиваясь перед южным отрогом Не-Пуби с пиком, перед которым лежит озеро, длиною и шириною на ружейный выстрел или около того, а за этим озером тотчас возвышается обрывистая Не-Пуби. По словам остяков сам бог запретил восходить на неё. На их языке Не-Пуби означает: болван женщины (Не – женщина, Пуби – статуя, кукла) и между ними ведётся об этой горе придание, что это жена одного благочестивого мужа, которую бог за непокорность мужу превратил в камень…». Ковальский М. в таблице географического положения мест записал: «62. Телпосъ-изъ (восточный край), 63. Телпосъ-изъ (западный край). А в таблице определения высот мест: «Тёлль-поссъ (Не-пуби-Уръ)».

В конце XIX века другой венгр Мункачи Б. во время исследований, проведённых на Северном Урале, зафиксировал ороним в форме «N’ōr-ēkwa (Hegyasszony u.o.)», с дословным переводом на венгерский язык «Гора женщины» (Горя хозяйки). Слинкина Т.Д. уточняет: Нёр-э̅ква (Святая хозяйка горы).

В первой половине XX века Сошкина Е. фиксирует название вершины – Тельпос-Из. В середине XX века Матвеев А.К. в своём топонимическом словаре Урала сообщает, что название Тэлпозиз в переводе с языка коми означает «Гора гнезда ветров» (из – «камень, гора, хребет»; поз – «гнездо»; тöл – «ветер»). И добавляет: «На русский язык обычно переводят просто «Гнездо ветров». Это обрезанное название: район Тэлпозиза известен плохой непогодой – с вершины горы часто дуют свирепые ветры, несущие облака, дождь или снег». Уже в XXI веке Слинкина Т.Д. в своей книге «Мансийские оронимы Урала» даёт следующий перевод «Ne pubi», записанному А. Регули: «[Высшая гора] Святой покровительницы», здесь Нэ̅ ‘женщина, женская’, пупыг – обобщённое название той или иной Святой Покровительницы – женщины народа манси: Святой Покровительницы семьи, селения, урочища, водоёма, горы». Слинкина Т.Д. приводит сообщение В.Н. Вьюткина и А.А. Вьюткиной: «С определённой позиции в очертаниях горы Нэ̅ -Пупыг-Нё̅р-Э̅ква чётко просматривается образ сидящей мансийской женщины, одетой в сахи ‘[мансийскую] меховую шубу’, голова покрыта платком тоже по-мансийски. Рядом с ней есть семь вершин, хозяевами которых являются её дети: с одной стороны – дочерей, вершины одна другой ниже. С другой стороны – её сыновей, тоже по росту».

Итак, с появлением названия горы складывается следующая картина:

- Регули А. – Ne pubi ‘женский кумир’ (Манси).

– Ньэ Гэгэ (Njä hähä) ‘женский кумир’ (Самоедское).

- Гофманн Э. – Не-Пуби-Уръ ‘Подобие женщины’ (Манси).

- Стражевский Н. – Не-Пуби-Уръ ‘болван женщины’ (Манси).

- Мункачи Б. – N’ōr-ēkwa ‘Гора женщины’ (Манси).

- Слинкина Т. – Ne pubi ‘[Высшая гора] Святой покровительницы’ (Манси).

- Землемеры в 1784 году – Камень Толпас (Коми).

- Гофманн Э. – Тель-Посъ ‘Бурное гнездо’ (Коми).

- Матвеев А. – Тэлпозиз ‘Гора гнезда ветров’ (Коми).

Таким образом, все авторы мансийской версии единодушно перевод Ne pubi связывают с мотивом «женщины». Регули подтверждает, что и в ненецком языке перевод Njä hähä также имеет «женскую» направленность. А в Коми языке название Тельпос-Из не имеет никаких «женских» оттенков и связано с природной характеристикой (ветер). Почему налицо здесь явное противоречие? Учитывая, что коми пришли на Урал гораздо позднее, чем манси, можно предположить, что коми-название Тельпос-Из было калькой с какого-то мансийского названия этой горы. В финно-угорских языках зачастую название горы отражает какую-то физико-географическую особенность вершины, какую-то характерную деталь, отличающую вершину от окружающих её гор. Поэтому пойдём от обратного: поищем некую особенность горы Тельпос-Из, которая могла бы отразиться в её мансийском названии. На склонах горы находится несколько округлых каровых структур, которые по форме могли бы быть отражены словом тēляки ‘колесо’ (сокращенное – тēл). Однако некоторые из них не имеют замкнутого вида, а поэтому не отражают суть «колеса». Ещё одна характерная особенность горы состоит в том, что она имеет длинный северо-восточный гребень, который резко обрывается в своей южной части в долину реки Тельпосъю, находящейся под небольшим скальным гребешком, на котором расположены две макушки горы. Образно гору можно представить в виде лодки, у которой корма резко обрывает линию бортов. Тогда предполагаемый мансийский ороним Тельпос-Нё̅р можно перевести следующим образом. Тельпос-Нё̅р разделим на составляющие: Тельпос-Нё̅р = Тель + Пос + Нё̅р. Тогда имеем: ТОЛ (сокращённое от толыгпаŋкве ‘прерваться, оборваться’ с заменой гласной буквы Е на гласную О на диалектной базе) + пōс (сокращённое от пōсум ‘корма лодки’) + нё̅р ‘гора’. В итоге получаем: Тол-Пос-Нё̅р ‘Гора, [у которой] задняя часть (корма) оборвана’. Здесь первая часть названия Тол подтверждается древней записью названия горы, сделанной землемерами в 1784 году. А в целом такой мансийский перевод названия горы хорошо отражает структуру внешнего облика горы.

Вернуться в Содержание журнала

На Приполярном Урале, в самом высоком районе Уральского хребта, исключительно эффектной вершиной бесспорно является Гора Манарага. Расположена она в 10 км к северу от места впадения реки Манараги в реку Косью.

Макушка горы Манараги представляет собою цепь скалистых бастионов, общей длиною около 1,5 км. В целом вершинная гряда скал имеет направление с юго-запада на северо-восток. Альпинисты проложили маршруты на все каменные башни горы и дали им названия (с востока на запад): первая башня – Манарага Северная (1598 м), вторая – Манарага Главная (1663 м), третья – Лопата (1650 м), четвёртая – Голова (1601 м), пятая – Парус (1590 м), шестая – Мизинец (1592 м) и седьмая башня – Южная или Южный жандарм (1480 м). По альпинистской классификации наиболее простой (1Б категории) маршрут – на Манарагу Северную, а наиболее сложный (3Б категории) – на Мизинец. Весьма характерной особенностью горы является большой перепад высоты от макушки до днища долины реки Косью – около 1200 м. От вершинной скальной гряды отходит три гребня. Южный спускается к крутому повороту реки Косью в районе устья ручья Юнко-вож. Западный окаймляет правый борт долины Косью, а северо-восточный протягивается вдоль правого борта долины реки Манараги. С массива горы стекает с десяток ручьёв, большинство из них впадает в реку Манарагу. И только один, сравнительно крупный, ручей уходит на север, впадая в Капкан-вож. В долинах окружающих рек – обширные леса. Верхняя граница лесной растительности в районе горы располагается на высоте 550-650 м.

Макушка Манараги смотрится по-разному в зависимости от направления взгляда. Если смотреть на вершину из долины ручья Профиль Манараги (примерно в северо-восточном направлении), то гора видится монолитным остроконечным шпилем, который особенно красиво выглядит зимой, когда всё вокруг покрывается снежно-ледовым одеянием. Если же на вершину глядеть из долины нижнего течения реки Манараги, то гора предстаёт в виде эффектного изорванного скального гребня. Именно этот вид широко растиражирован в масс-медиа изданиях и является своеобразным брендом Приполярного Урала. Редкая туристская группа рискнёт проложить свой маршрут на Приполярном Урале, не побывав на Манараге.

На Манараге я побывал и летом, и зимой. Особенно яркие впечатления остались от зимних восхождений. Впервые я встретился с Манарагой в далёком январе 1957 года. В составе сборной команды (тогда города Свердловска) под руководством Виктора Богомолова от железнодорожной станции Косью по долине реки Косью мы подошли к подножию Манараги. Там встретили большую команду московских туристов. Они безуспешно пытались штурмовать Манарагу. Не повезло и нам. Сначала мы поднялись на гребень горы Медвежья Лапа, но, добравшись до первых скал, пришлось отступить. В марте 1968 года на вертолёте мы залетели в верховья реки Косью. Там построили снежную избу, в которой поставили большую металлическую печку. И ночевали припеваючи. А днями совершали восхождения на окрестные вершины. На Манарагу Северную мы поднимались тогда через перевал Студенческий. Погода стояла прекрасная. Эффектно смотрелась цепь вершин Главного Уральского водораздела в верховьях реки Косью. Но особенно красивый вид острого монолитного заснеженного бастиона Манараги удалось видеть от места нашей ночёвки на ручье Профиль Манараги – притока реки Косью. Тогда Манарага предстала перед нашими взорами в виде сказочного замка, покрытого льдом и изморозью. Внизу, в долине, стояла полутьма. А шпиц Манараги алел в лучах заходящего солнца. Такой полуфантастический вид с трудом совмещался с сильнейшим морозом – минус 43 градуса!

Впервые название Манарага было зафиксировано на карте района, ныне именуемого как «Район высших вершин Урала», составленной в 1846 году венгерским путешественником Анталом Регули. Он пробрался в верховья ручья Мань-Хобею и поднимался на Парнукское плато, с которого он прекрасно видел Манарагу. На составленной им карте показана вершина с названием Manärrähä. Только она ошибочно нанесена на левом берегу реки Косью. Регули у подножия горы Manärrähä не был. Он нанёс вершину на карту со слов своего проводника – ненца Tyobing’a. Такой картой, составленной Регули, пользовались через несколько лет участники Североуральской экспедиции Императорского Русского Географического общества. Однако карта эта не попала в широкий научный оборот.

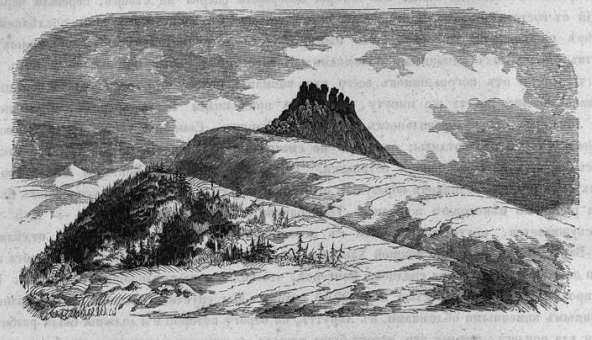

Впервые печатная типографская информация о вершине с названием Манарага появилась в обширном томе «Северный Урал и береговой хребет Пай-Хой», изданном в середине XIX века по результатам работы Североуральской экспедиции Императорского Русского Географического общества, под общим начальством Эрнста Карловича Гофмана. Его экспедиционный отряд в 1850 году пробрался в верховья реки Косью. Перед участниками экспедиции открылся красивейший вид красавицы-горы. В составе отряда был художник Иван Бермелеев. Он сделал зарисовки с разных направлений (из долины реки, которую ныне мы называем Профиль Манараги, и от реки Манараги). Гофман сделал следующую запись: «Долина, в которую мы вступили, отличается от других долин, которые мы только что оставили, совершенно особенным характером. На широкой лесистой ея подошве возвышаются изредка округлённые купы диорита; ближайшие склоны долины поросли лесом, покрыты до вершины зелёным дёрном, и только за ними уже показываются обнажённые крутые скалы, а выше всех их торчит гвоздеобразный шпиц Манараги… На широкой подошве долины Косью разливается горное озеро… извилина долины открыла перед нами боковой вид на Манарагу и тогда его гвоздеобразный шпиц явился необыкновенно зубчатою вершиною».

Впервые увидав рисунок скальной Манараги, сделанный экспедиционным художником Бермелеевым, я был весьма удивлен. На рисунке изображена реальная горная ситуация. На заднем плане возвышается конусообразная гора, ныне именуемая – пик Масленникова. Справа – крутобокая оконечность южного отрога Манараги, в наше время имеющая название Медвежья Лапа. А на переднем плане рисунка во всю ширь долины реки Косью раскинулась водная гладь обширного озера. Возникла мысль: может быть Бермелеев прифантазировал озеро? Но запись Гофмана о горном озере, разливающемся по всей ширине долины реки Косью, однозначно подтверждала наличие такого озера. Следовательно, в середине XIX века в том месте, где Косью делает крутой поворот почти на 90 градусов, существовало подпрудное озеро. Скорее всего озеро образовалось за счёт моренных отложений ледников, стекающих с различных сторон в долину Косью. Но настал момент, когда огромные массы воды, скопившейся в озере, прорвались через каменную преграду. Вся эта бушующая масса воды прорыла себе проход, который сейчас прекрасно виден на местности в форме крутосклонной шиверы с высокими лысыми береговыми каменистыми обрывами. А озеро на реке Косью исчезло.

Скажу добрые слова о художниках трёх веков, изобразивших на своих творениях гору Манарагу. Об Иване Бермелееве, жившем в XIX веке, я упоминал уже выше. О художниках XX и XXI веков – далее.

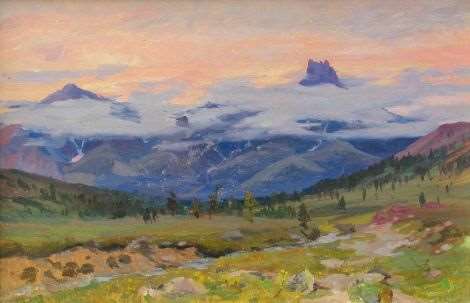

Недавно моя давнишняя знакомица Елена Шубницына, написавшая немалое число очерков о Приполярном Урале, с приложением собственных прекрасных фотографий Приполярья, сообщила мне ещё об одной картине, на которой изображена гора Манарага. Нарисовал её Яков Яковлевич Вундер. Родился он 28 августа 1919 года в селе Моор Саратовской области. В 1939 году окончил Московское художественное училище. В 1941 году был выслан в Казахстан как «лицо немецкой национальности». В 1942 году по доносу был арестован и приговорен к 10 годам работ в исправительно-трудовом лагере в Воркуте. С 1954 года работал в Воркутинской геологической партии. Побывал во многих районах Полярного и Приполярного Урала. В 1966 году погиб при сплаве по реке Кажым. Его картина «Манарага в облаках» хорошо передает мощь Горы, высоко возносящую свой скальный гребень над долинами рек Косью и Манараги.

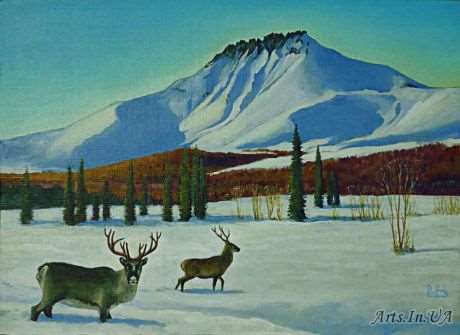

В интернете я отыскал ещё одну картину, на которой изображена гора Манарага. Нарисовал её Виктор Иванович Воропаев. Родился он 10 ноября 1947 года в Нерчинске, в семье военного. С 1963 года проживает на Украине, в городе Краматорске. Дважды мастер спорта – по горному туризму и спортивному ориентированию. В марте 1971 года в составе сборной группы туристов Ново-Краматорского машиностроительного завода совершил лыжное путешествие на Приполярном Урале и поднялся на вершину Манараги. Написал картину «Приполярный Урал [Манарага]» уже в своей художественной мастерской по фотографии и своим воспоминаниям, изобразив на картине своё видение горы. Как художник-самоучка написал много картин, на которых изображены горы Кавказа.

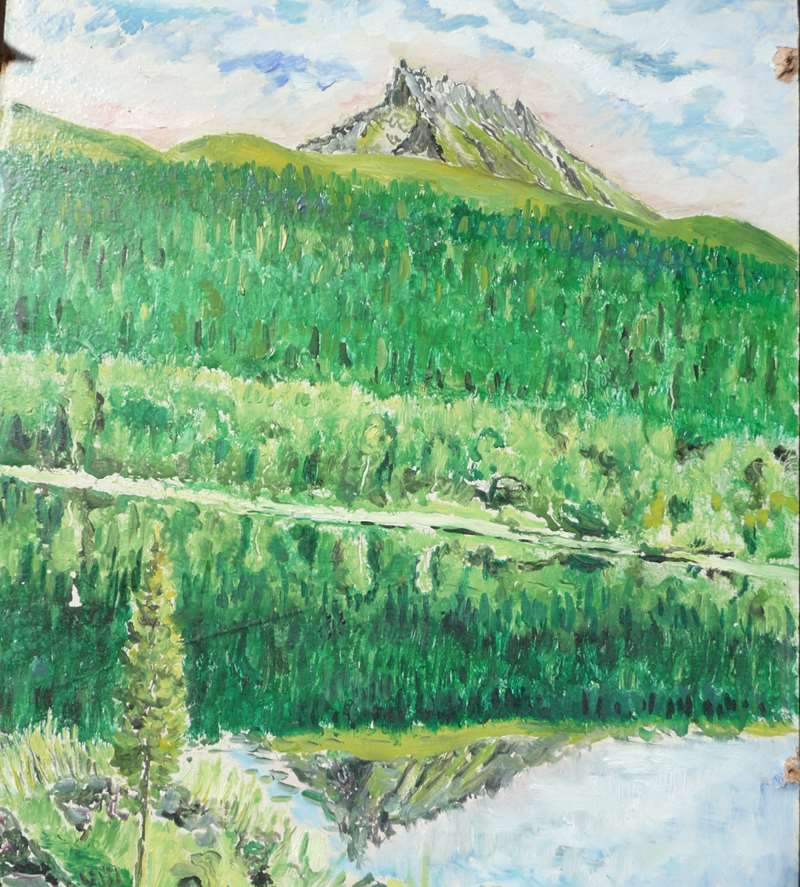

Больше всего мне нравится картина с изображением горы Манараги, написанная моим другом Андреем Алексеевичем Востряковым. В 1955 году он окончил курс наук на физико-техническом факультете Уральского политехнического института. И до сих пор работает в институте металлургии Уральского научного центра Российской Академии наук. Защитил кандидатскую диссертацию. Заядлый турист. Он побывал в различных краях Советского Союза. Прошагал по всем регионам Урала. Написал много стихов. Опубликовал книгу своих стихов. Открывается она «Гимном уральских туристов», написанным ещё в 1957 году (музыку гимна сочинил Карелин В.Г.) В нём есть строки:

Если в сердце немало отваги

И ребята лихие с тобой,

Побывай на зубцах Манараги,

Полюбуйся уральской зимой

Андрей, по зову души, – художник-самоучка. В свои путешествия он всегда берёт краски и кисти. В его квартире – стопы этюдов на картоне. Бывало, на встречах с друзьями он выставляет десяток своих зарисовок: «Выбирайте на память о встрече».

Андрей подарил мне свой этюд. Картина эта предстаёт перед моими глазами, когда я утром просыпаюсь. Вид красавицы Манараги сразу же, с утра, настраивает на мажорный лад.

Сведениями о восхождениях на вершину Манараги до 1954 года я не располагаю. А в 1954 году её впервые покорили свердловские туристы под руководством Евгения Масленникова, первого мастера спорта по туризму на Урале. До подножия Манараги они прошли немалый путь от посёлка Аранец, что на берегу Печоры, мимо горы Сабли и по долине реки Вангыр, из которой, перевалив в верховья ручья Юнко-вож, они впервые увидали зубцы Манараги. Об этом видении Масленников записал: «Впереди, километрах в десяти, стремительно взметнувшись в заоблачную высь, открылась перед нами великолепная зубчатая вершина. На фоне предзакатного пожара она курится лёгким белым дымком, а по её подножию неторопливо проплывают серые облака. Это красавица Манарага, настоящее чудо Приполярного Урала». Восхождение туристы совершили 26 июля 1954 года от устья Юнко-вож, впадающей в Косью. Масленников так описал восхождение: «Первые четыре километра идём по тайге… Видно, люди здесь не бывают. Никаких признаков троп, порубок, человеческих следов. Граница леса открывается внезапно. Вновь во всей красе возникает перед нами грандиозная панорама Манараги, увенчанная… скалами. Вид у них неприступный… Островерхие пики напоминают когти на вздыбленной в небо медвежьей лапе… Решаем штурмовать крайние, наиболее высокие на вид пики… Две группы альпинистов, взяв верёвки, уходят в разные стороны… После трудного траверса и изнурительного подъёма по нагромождениям гигантских наклонных плит, наша группа поднялась на второй с севера пик, который оказался наивысшим. Тура здесь не было, и мы соорудили его, запрятав записку о первовосхождении на эту труднейшую уральскую вершину… На четырёх самых высоких пиках Манараги… остались в этот день наши туры с записками…».

Первое зимнее восхождение на Манарагу совершили туристы из города Казани.

Говоря о названии, Гофман отметил: «… гора получила своё самоедское имя, которое, по истолкованию нашего переводчика, значит «Медвежья Лапа». Через столетие такое мнение поддержал Александр Константинович Матвеев, сделав уточнение: «ненецкое мана – «передняя лапа медведя, раха – суффикс уподобления, который лучше всего переводить словом «подобный».

Позднее Татьяна Дмитриевна Слинкина согласилась с этим мнением. И даже название горы записала в форме – Манараха. У Манараги – семь групповых бастионов. А общее количество скал на гребне – несколько десятков. Сомнительно, чтобы внимательные по своей природе ненцы и манси не заметили отличие вида горы от лапы медведя с пятью когтями. Любопытно, что как бы в продолжение указанной версии на некоторых современных географических картах крайняя вершина на боковом отроге, идущем от скал Манараги в южном направлении, названа – «Медвежья Лапа».

Неоднократно любовался я абрисами Манараги, озирая на местности её с разных сторон. Полазил и на её скальных зубьях. Уже в домашней обстановке многократно я задавал себе вопрос: Почему практически подавляющее большинство вершин, окружающих гору, носят мансийские имена, а Манарага вдруг имеет ненецкое название? Может быть потому, что проводником у Регули и Гофмана были ненцы? Справедливость постановки такого вопроса усилилась после моего ознакомления с картой Северного Урала, составленной венгром Анталом Регули в 1846 году. Действительно, на вставке на этой карте изображена местность в районе современной горы. Надписана Манарага и названия окружающих гор, имеющих сплошь мансийское происхождение. Помогли найти ответ архивные материалы Регули, хранящиеся ныне в рукописном отделе библиотеки Венгерской академии наук в Будапеште, с которыми мне посчастливилось ознакомиться.

В архиве Регули имеются ящички, типа библиотечного каталога, в которых уложено большое количество бумажных карточек с мансийскими словами и поясняющими текстами. На одной из карточек я нашёл надпись – Manärrähä. Уже одно нахождение карточки с именем Манараги в картотеке мансийских слов указывает на то, что название это – мансийское. На этой карточке Регули записал пояснение: osj ah kat kurip (при этом последнее слово трудно читается: то ли kurip, то ли kerip). В записях Регули очень часто встречаются эллипсисы – сокращения слов. Используя такой подход на мансийском языке, получаем: ōсь (сокращённое от ōсятāлуӈкве ‘удивительный’) + āх (укороченное от āхвтас ‘камень’) + кāт ‘рука’ + кēрип (от керас ‘утес, скала’), где – ип суффикс со значением иметь что-либо. В итоге, как вариант, имеем: ‘Гора, [которая смотрится как] удивительная каменная утесистая рука’. В таком примерном виде представлена образная характеристика вершины, отражающая изорванный скалистый гребень на макушке горы. Однако эта запись не раскрывает семантическое содержание оронима Манарага. Тем не менее такая запись, сделанная Регули, отсылает к поискам мансийского пояснения топонима.

Разделим ороним Манарага на два компонента: Манарага = мана + рага. И оба они находят соответствия в мансийском языке. В первом варианте мана можно принять как прилагательное мана, образованное от корневой морфемы глагола маныгтаӈкве ‘рвать’ или мана как эллипсис от маныгтым ‘рваный’. Здесь финальное окончание –а добавлено по аналогии с мансийскими прилагательными – ляпа ‘близкий’, хара ‘широкий’, хоса ‘длинный’ и др. Компонент рага можно рассматривать как эллипсис от рагатаӈкве ‘упасть’ или рāг-а сокращённое от рāгпыглāлуӈкве ‘проваливаться’. Тогда получаем: Мана-Рага ‘[Гора с] рваным (изорванным) [гребнем и глубокими] провалами’. Именно с провалами – множественное число. Здесь «рага» имеет собирательное значение, обозначающее совокупность (множество) «провалов» как единое целое (гребень горы с «провалами»). А в мансийском языке вместо формы множественного числа, выражающей собирательность, употребляется форма единственного числа.

Предположительно возможен ещё один вариант объяснения оронима Манарага. В мансийском языке имеется глагольная приставка рāвыг, указывающая на действие, в результате которого предмет распадается на мелкие части. С такой приставкой в мансийском языке имеются слова:

— рāвыг-маныгтаӈкве ‘разорвать (в клочья)’;

— рāвыг-сакватаӈкве ‘разбить (в дребезги)’;

— рāвыг-таӈруӈкве ‘размельчить’.

Если предположить, что рāг-а происходит от искажённой приставки рāвыг, тогда получаем: Рāга-Мана ‘[Гора с] изорванным в клочья [гребнем]’. Оба варианта пояснения прекрасно соответствуют реалии – гора имеет изорванный, скальный гребень, с глубокими разрывами, провалами между соседними скальными бастионами. А ниже вершинной скальной гребёнки, вниз по склону, тянутся мощные кулуары – царапины, в которых снежники сохраняются почти на протяжении всего лета.

В завершение ещё раз отмечу, что топоним Манарага своё происхождение имеет из мансийского языка.

Вернуться в Содержание журнала

Почему на картах Приполярного и Северного Урала имеются три вершины с одинаковым названием Ялпынгнёр (Ялпингнёр)?

Самая северная из этих гор находится на левом склоне долины реки Балбанъю (Восточная). Другая размещается в междуречье рек Большая и Малая Сосьва. А третья расположена в верховьях реки Вижай, впадающей в реку Лозьву.

В разные годы мне довелось побывать на массивах этих трёх вершин. В 1959 году в феврале месяце мы поднялись на гору Ялпынгнёр, расположенную в верховьях реки Вижай. Запомнилась «ягодная охота» на склоне горы. Ветер практически полностью сдувал снег со склона. А на поверхности ярко алели ягодки брусники. Замороженный комочек-ягодку отправляешь в рот. И в конце оттаивания её возникает ощущение лета. По информации, имеющейся в моем распоряжении, впервые на эту вершину поднялись 5 августа 1953 года. туристы Молотовского (ныне Пермского) государственного университета имени А.М. Горького под руководством Оборина А.А. Их записку нашли только летом 1963 года.

А наша группа в 1959 году отыскала записку группы И. Дятлова на этой вершине, оставленную зимой 1958 года. Ни мы, ни дятловцы не нашли в зимних условиях записку пермских туристов. По стечению обстоятельств окончив своё путешествие, наша команда, не возвращаясь домой, сразу же отправилась на поиски группы И. Дятлова, погибшей в до сих пор не известных условиях на склоне горы Холе-Сяхл. Побывал я на западном склоне горы Ялпынгнёр, расположенной между истоками рек Малая и Большая Сосьва. Тогда мы совершали траверс по Главному Уральскому водоразделу от компрессорной станции в посёлке Приполярном до верховьев реки Лозьвы. А на гребне горы Ялпынгнёр, расположенной в верховьях реки Балбанъю (Востояной), мы даже ночевали, совершая очередной траверс по Главному Уральскому водоразделу от озера Варчато до горы Народной. Таким образом, я видел «в лицо» все эти три вершины, что облегчило мне пояснение топонимического существа этих трёх вершин.

Т.Д. Слинкина в своей книге «Мансийские оронимы Урала» уделяет немалое количество страниц этому орониму и переводит его – Ялпыӈ-НЁр ‘Священный горный хребет’ от Ялпыӈ:

- свято, священно,

- запретно,

- не дозволено,

- опасно,

а также: Святой, Священный, запретный, недозволенный, опасный; и нЁр ‘высокий скалистый горный хребет’. Каждая из этих трех вершин имеет собственное полное титульное название (данные Т.Д. Слинкиной):

– у реки Балбанъю – Сакв-Талях-НЁр-Ёйка ‘Гора [Святого] покровителя верховьев [реки] Сакв’;

– у реки Сосьвы – Тāгыт-Талях- НЁр-Ёйка ‘Владыка Священного горного хребта верховьев [реки] Тāгыт-Ё’;

– у реки Вижай – Алы-Ялпыӈ- НЁр-Ёйка ‘Владыка южного Священного горного хребта’.

Здесь следует отметить неожиданный переход в названиях с заменой Ялпыӈ на НЁр-Ёйку, который Т.Д. Слинкина поясняет общепринятым вариантом оронима в виде Ялпыӈ — НЁр-Ёйка ‘Священный горный хребет [Святого] покровителя’. Однако ни на одной карте не удаётся найти топонима с таким двойным названием. Возможно, поводом для двойного названия послужила запись, сделанная Мункачи Б. – Ялпыӈ-НЁр-Ёйка ‘Священная гора Святого старца’. Использование двойного названия Ялпыӈ-НЁр-Ёйка может привести к предположению о том, что Ялпыӈ и НЁр-Ёйка являются синонимами. Но для этого нужны какие-то веские доказательства, которые, к сожалению, Т.Д. Слинкина не приводит.

Такая ситуация заставила меня провести дополнительные разыскания.

Судя по всему, одно из самых ранних упоминаний названия рассматриваемых гор отмечено в трудах историка Миллера Г.Ф., который в своей «Истории Сибири» в середине XVIII века записал: «У вогулов есть обычай особо почитать некоторые горы, именуемые на их языке «елпингкаеве», приносить им жертвы, или, точнее сказать, главным божествам тех мест совершать возлияния, обернувшись лицом к горе. Вы хотите узнать значение этого слова? Оно обозначает «священная или божественная гора». Ряд исследователей следуют за Миллером. Федоров Е.С. сообщает, что «вогулы принимают за одно название Ялпинг-ньер и Молебный Камень». Такого же мнения придерживается Варсанофьева В.А. Олесова Г.И. и Чернецов В.Н. трактуют ялпинг как «священный». К ним присоединяются Глинских Г.В. и Матвеев А.К. с записью названия в виде «ялпынг». Власова Д.Д. под словом йальпэнг понимает «священный, заколдованный, заверованный». Матвеев в ряде своих книг о географических названиях Урала также принимает толкование слова ялпынг как «святой». В «Русско-мансийском словаре» Ромбандеевой Е.И. находится слово ялпыӈ ‘священный’.

Некоторые авторы дают несколько иное толкование названия Ялпинг. Так, например, Юрьев Д. записал: «Высокие и почти недоступные кряжи и сопки называются у туземцев Ялпинг-нёр, что означает в переводе по-остяцки: недоступный, проклятый камень или шайтанский… не удивительно, что самый недоступный вид подобных гор внушает уже суеверным туземцам разные предрассудки; к тому же любопытство не управляет ими в той степени, чтобы они могли поверить в нелепое предание, тем более, что и самый промысел не влечёт их на эти любопытные высоты». Юрьеву вторит Ковальский М.: «Отдельный кряж или отрог главного хребта называется нёр и это слово всегда соединяется с собственным именем этого кряжа… Если вершина его недоступна, по крайней мере по мнению остяков, то к слову «нёр» прибавляется слово «ялпинг» (недоступный) и выходят названия Няысь-Ялпинг-Нёр и пр… Остяк слово яльпинг употребляет только тогда, когда он хочет описать более обстоятельно такие недоступные горы. Хотя в Урале весьма редко встречаются такие пики, на вершины которых нельзя было бы взойти, однако остяк весьма часто употребляет слово яльпинг даже и для таких гор, которые вовсе не заслуживают этого названия. Суеверие, что восхождение на вершины некоторых из этих Ялпинг-нёров должно кончиться каким-нибудь несчастным случаем, способствует преувеличению трудностей восхождения». Мнение Юрьева и Ковальского через полвека поддержал Фёдоров Е.С. Он сообщает о том, что вогулы наотрез отказываются подниматься не только на Яльпинг-ньёр, но и на гору Ху-Сойк и Койп, принимая их за Молебные Камни, на которые запрещается восходить по религиозным соображениям. Однако по мнению Фёдорова, «запреты эти не что иное, как облечение в религиозную форму страха перед крутою осыпью громадных камней, пробираться по которым действительно очень трудно и восхождение на которые связано с некоторым риском».

Косвенно мнение Юрьева и Ковальского поддержал Чернецов В.Н., который совершил ряд этнографических экспедиций на Северном Урале и в Западной Сибири в середине XX века. Он название Ялпинг-ньёр связал с мансийским словом верикойка, но не раскрыл суть его. В мансийско-русском словаре находим: ворил ‘еле, насилу, едва’, что по смыслу коррелирует с понятием «недоступный», т.е. уважаемая гора, на которую можно подняться еле-еле, с большим напряжением сил.

Обратимся к мнению Регули, одного из самых редко цитируемых исследователей по уральской тематике, с рукописями которого мне посчастливилось познакомиться в Будапеште.

Ороним Ялпинг – сложное слово. Вторая его часть – пинг – в различных вариантах гласной буквы неоднократно фигурирует в записях Регули, например:

– pang (манси) – Gipfel ‘вершина, макушка’ (немецк.); Stachel ‘жало, шип, колючка дерева’ (немецк.);

– păng, pong (манси) – golowa ‘голова’ (русск.) – kopf ‘голова’ (немецк.);

– pänk, pang, ponk (манси) – Zähn ‘зуб’ (немецк.);

– pong käpi (манси) – Schadel ‘череп’ (немецк.);

– pong pätit (манси) – Scheitel ‘темя, макушка’ (немецк.);

– pong (манси) – Gehirn ‘головной мозг, мозги’ (немецк.);

– pang turr (манси) – golovnoe ozero ‘головное озеро’, natschalnoe pervoe ozero ‘начальное первое озеро’ (русск.);

– nyär pängpä (манси) – pleschivi ‘плешивый’ (русск.), kahl ‘голый, лысый’ (немецк.) и др.

В современном русско-мансийском словаре имеется слово пуӈк ‘зуб’.

Анализируя эти выше приведённые слова, можно отметить следующее. Во-первых, гласная буква в этом слове не постоянна – а,ä,ă,о, а в других случаях – i,ya. Во-вторых, во всех случаях перевод мансийского слова ассоциируется с ‘голова, зуб, макушка, вершина’, т.е. с ‘высокой горой’ (возможно с ‘наивысшей’ горой в конкретной местности). Поэтому в дальнейшем мансийское слово панг, понг, пунк и т.п. я буду переводить как ‘высокая гора’.

Далее рассмотрим ряд записей Регули со словом jelping.

Jelping kul (Елпинг кул). В большинстве случаев Регули в мансийских словах не фиксировал долготу гласных букв, что осложняет идентификацию таких слов. В современном мансийско-русском словаре не удаётся найти буквосочетание кул. Однако известно, что в местных диалектах согласная буква К зачастую заменяется на Х: кул – хул. В этом случае мансийское слово хул можно перевести как эллипсис от хӯлтуӈкве ‘показать, подсказать, указать’ или от хӯлтыглаӈкве ‘подсказать, показывать’. Или в обобщённом виде Елпинг хул (кул) – ‘высокая гора – указатель’ (не обсуждая здесь и далее временно, на этой первой стадии рассмотрения начальную лексему ел).

Jelping uj (Елпинг уй). Мансийское слово уй можно трактовать как эллипсис от уйгалаӈкве ‘плавать’ или уймыгтаӈкве ‘поплыть’. Тогда Елпинг уй – ‘высокая гора, [от которой можно] плыть’.

Uj jelpingel nyāl (уй Елпинг ньёл). Эту запись на мансийском языке можно перевести следующим образом: nyāl ‘отрог’ + el ‘нижний’ + ping ‘высокая гора’ + uj ‘поплыть’ (как сокращённое от уймыгтаӈкве), получая uj el ping nyäl ‘отрог нижней высокой горы, [от которой можно] плыть’. Рядом с этой мансийской записью Регули сделал запись на венгерском языке – tăremnä ălu ona tyu uottau, которую можно перевести следующим образом: tărem ‘внезапно появиться’ + nä (диссимиляция от nö ‘вырастать’) + ălu (от elö ‘передний’) + ona (сокращённое от onnan ‘отсюда’) + tyu (от tö ‘подножие’) + uot (от üt ‘похожий’) + tau ( от tü ‘иголка’), получая в итоге – ‘внезапно появляется, вырастает впереди, отсюда [от] подножия похожий на иголку’. В таком пояснении мансийского названия uj jelpingel nyāl раскрывается особенность ‘высокой горы’ (Елпинг), состоящая в том, что она (высокая гора) находится у подножия горного хребта и походит на острую иголку. Здесь важно отметить, что рассматриваемая ‘высокая гора’ расположена не на Главном Уральском водоразделе, а у подножия гор, т.е. на восточном склоне Урала. Весьма информативным в этой записи Регули является и островерхий вид ‘высокой горы’, похожий на иголку. Действительно, горная вершина Ялпинг-нёр, расположенная в долине реки Няйс на восточном склоне Урала, имеет острую конусообразную форму. Во время одного из своих многочисленных уральских путешествий я со стороны гор Хальтумп и Сатензи, расположенных на Главном Уральском водоразделе, при взоре на восток видел островершинный конус горы Ялпинг-нер, который резко контрастировал с окружающими вершинами. (фото 9, 10)

Ещё одну очень интересную запись сделал Регули: jälpängluny (манси) с пояснением – die Spitze oder des End eines Berges, welche über einen Abgrund hinaus steht (немецк.) и с дополнением sangap nyäll (манси). Первая (мансийская) часть записи переводится как ‘нижняя высокая гора’ от luny (от лӯнн ‘внизу, в низовьях реки’) + jelpäng ‘высокая гора’. Вторая (на немецком языке) часть также не представляет затруднений для перевода: spitze ‘вершина’ + oder ‘или’ + end ‘конец’ + berg ‘гора’ + welche ‘который’ + über ‘над’ + Abgrund ‘пропасть’ + steht ‘стоять’, получая в итоге – ‘Вершина или конец гор, которая над пропастью стоит’. А вот третья часть записи на мансийском языке – sangap nyäll – интерпретируется сложнее. Nyäll ‘отрог’. Sangap – скорее всего сложное слово – san+gap, которое можно расшифровать следующим образом: сан (эллипсис от сунсыглāлуӈкве ‘просматривать что-либо’ или от сунсыглаhкве ‘осмотреть, просмотреть, понаблюдать’), а гап (усечённое от кӯпнит ‘легко’). Тогда sangap nyäll=сун+куп+ньель ‘Отрог, [который] легко просматривается, наблюдается’, т.е. этот горный отрог легко обнаруживается на горизонте среди других гор при подъёме вверх по рекам, стекающим по восточному склону Уральского хребта. Замена одной гласной буквы на другую (здесь и далее в некоторых случаях) объясняется различием в произношении местных говоров (см., например, вышеприведённое различие гласной буквы в слове пуӈг). Подтверждение сказанному находится и в рукописях Регули, когда он приводит примеры диалектного произношения: ja ‘река’, но jä (лозьвин.) или je (пелым.). Об этом же пишет Кузакова Е.А., отмечая в языке восточных манси замену гласной буквы в слове ‘река’ (jā, je, jo). Такая же замена гласных букв по диалектам отражена и в «Кратком мансийско-русском словаре» (сосьвинский – ā, верхнее-кондинский – и).

Следующая запись Регули на мансийском языке – kătl jelping kātt, которую можно перевести следующим образом: kātl (от котыль ‘середина’) +kātt (эллипсис от киттыг ‘разделить пополам’ или от kette ‘на две части, надвое’), получая в итоге – ‘срединная высокая гора, разделяющая [местность] пополам, на две части’. Такая гора Елпинг находится на Главном Уральском водоразделе, разделяя горы на две части – западные и восточные склоны Урала.

Весьма любопытна ещё одна запись Регули: jelping – jeä lauschisch (sjeschj), — сделанная на венгерском языке. Её можно перевести следующим образом: jeä (от jo ‘хороший’ + lauschisch от lassu ‘медленный’ + sjeschj от sizes ‘ходьба на лыжах’, получая в итоге – ‘гора, [около которой можно] хорошо и медленно ходить на лыжах [зимой]’. Вероятно, такая запись относится к вершине, расположенной на Главном Уральском водоразделе, около которой расположен перевальный участок, удобный для зимнего прохождения на лыжах (скорее всего – это гора НЁр-Ёйка, расположенная в верховьях реки Щекурья).

Наконец, отмечу ещё одну запись Регули: jelping, jelping nyăr – verboten. Пояснение –на немецком языке verboten – ‘запрещать’. Тогда получаем – jelping nyăr ‘запретная высокая гора’. Симптоматичным в этой записи является тот факт, что ‘высокая гора’ (Елпинг) характеризуется добавочным словом nyăr ‘голая каменистая, безлесная гора’, т.е. её каменистые горные склоны труднопроходимы. И поэтому такая гора опасна. На неё лучше не подниматься. Она (гора) – запретная. Такой «запретный» смысл названия вершины Елпинг-ньер, зафиксированный Регули, соответствует мнению, высказанному Юрьевым и Ковальским, указавшим на тот факт, что запрет на восхождение на такие горы связан именно со сложностью подъёма и риском получить травму при передвижении по камням и скалам.

Обобщая и анализируя вышеприведенные записи Регули с упоминанием интересующего названия Елпинг, можно высказать следующие соображения. Высокие горы Елпинг по данным Регули расположены в разных районах Уральского хребта: одни на Главном Уральском водоразделе, другие у подножия гор. Но почему же у них названия одинаковые? Все такие вершины играют роль репера, указателя для ориентировки на местности. В одном случае отмечается, что от горы Елпинг можно плыть вниз по реке. В другом – она указатель. В третьем – она как иголка. В четвёртом – она наблюдательный пункт. В общем, ‘высокая гора’ (Елпинг) играет роль ориентира, облегчающего выбор направления движения, особенно при движении вверх по рекам восточного склона Урала. Отмечу ещё одну деталь. От ‘высокой горы’ (Елпинг) разрешается плыть вниз по течению реки. Такой признак отвечает реалиям. На ряде рек восточного склона Урала верховья их имеют порожистый характер. Прохождение их на плавсредствах вниз по течению представляет большую сложность и опасность. А после выхода из гор такие реки становятся спокойными и удобными для сплава. Именно такой характер имеют верховья реки Большая Сосьва: с истоков до ‘высокой горы’ (Тагт-Елпинг-Ньёр) река представляет собою почти сплошную череду порогов и перекатов, а после этой ‘высокой горы’ по реке можно удобно плыть вплоть до реки Оби. Аналогичная картина наблюдается и на реках Яны-Манья и Волья (‘высокая гора’ Госса-Елпинг-Ньёр) и Няйс (‘высокая гора’ Няйс-Елпинг-Ньёр).

Далее рассмотрим влияние первого слога в названии типа Елпинг на значение топонима в целом. В мансийском языке имеем: ёлы ‘низ, нижний’, ёлаль ‘вниз’, ёлыль ‘снизу’, ёл – глагольная приставка, указывающая на направленность действия сверху вниз. В рукописях Регули отыскалась запись «jail [манси] – untere [немецк], что в переводе означает ‘нижний, ниже’. В венгерском языке имеем: also ‘нижний’, alul ‘внизу’, alulra ‘вниз’. Тогда, обобщая, Ёлпинг – это ‘нижняя высокая гора’, т.е. вершина, расположенная не на главном Уральском водоразделе, а в предгорьях Урала. Такое название может быть отнесено к горам Ёлпинг, расположенным в среднем течении рек Яны-Манья, Няйс и Большая Сосьва, при выходе этих рек из гор на равнину. Регули сделал ещё одну интересную запись: jäli (манси) – vordere am Fluss – superlative (немецк.). Немецкую фразу можно перевести как ‘самый передний на реке’ при подъёме против течения, т.е. имеющий отношение к горе, расположенной в предгорьях Урала и передаваемой также в виде Ёлпинг.

В мансийском языке имеются слова: алы ‘верхний по течению реки’, алыл ‘сверху по течению реки’, ала ‘крыша, крышка’. Тогда Алпинг – это ‘верхняя высокая гора’, расположенная в истоках рек на линии Главного Уральского водораздела. Такое название можно дать горам, находящимся в истоках рек Щекурья и Вижай, на водораздельных участках гор.

В мансийском языке имеются слова: Ёлы ‘дальний’ Ёлыл ‘издалека’, Ёлн ‘далекий, далеко, вдали’. В рукописях Регули отыскалась краткая запись: äli ‘vuāt’ (манси) – weite ‘даль, широта’ (немецк.). Тогда Ёлпинг – это ‘дальняя высокая гора’. Однако здесь возникает затруднение. ‘Дальняя высокая гора’ может располагаться в различных местах в зависимости от направления движения с запада на восток или с востока на запад. Если человек двигается с востока на запад против течения реки, то для него ‘дальней высокой горой’ (Ёлпинг) будет гора, расположенная на Главном Уральском водоразделе. А если человек сплавляется вниз по течению реки, продвигаясь с запада на восток, то для него ‘дальней высокой горой’ (Ёлпинг) будет вершина, находящаяся у подножия гор на восточном склоне Урала. Тем не менее название Ёлпинг ‘дальняя высокая гора’ можно отнести к вершине, расположенной на реке Балбанъю (Восточной), как самой северной, самой дальней по сравнению с другими горами, имеющими подобные названия.

В мансийском языке имеются слова: ялуӈкве ‘сходить, съездить’, яласаӈкве ‘ходить, ездить, бродить, гулять’. Тогда, используя ял, как эллипсис от указанных слов, получаем – Ялпинг ‘высокая гора, [около которой] ходят, ездят’ или ‘ходовая высокая гора’. Можно полагать, что такая гора Ялпинг располагается на гребне Главного Уральского водораздела, как указатель удобного перевала.

Таким образом, начальная гласная буква (а,ё,Ё,я) в мансийских названиях ‘высоких гор’ (пинг) на Урале играет смыслоопределяющую роль:

- а (Алпинг) — ‘верхняя высокая гора’,

- ё (ёлпинг) — ‘нижняя высокая гора’,

- Ё (Ёлпинг) — ‘дальняя высокая гора’,

- Я (Ялпинг) — ‘ходовая высокая гора’.

К сожалению, такому нюансу различия начальных гласных букв в орониме (а,ё,Ё,я) пинг до сих пор не уделялось должного внимания.

В итоге уральские оронимы Алпинг, Ёлпинг, Ёлпинг, Ялпинг и им подобные были сконструированы не случайно, а вполне осознанно и целенаправленно с учётом древней топонимической культуры коренного населения Урала – манси. Такие оронимы помогали людям ориентироваться в пространстве при выборе пути.

Вернуться в Содержание журнала

Казанский или Сухой Камень, Спайское или Спасское озеро, речка Катайка или Токайка. Кому исправлять ошибки картографов XIX–XX веков?

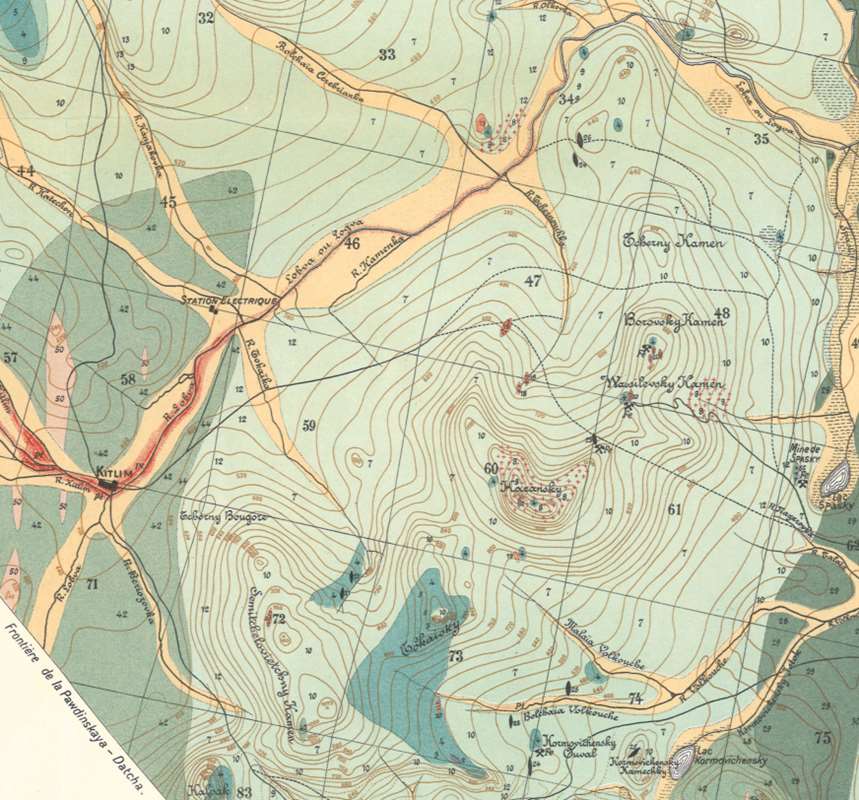

На картах и в письменных источниках XVIII–XIX веков эта гора Северного Урала называлась однозначно – Сухой Камень. Например, на карте П.М. Карпинского, опубликованной в «Горном журнале» в 1832 году, вершины горного массива с юго-запада на северо-восток обозначались так: Малый и Большой Колпаки, Семичеловечный Камень, Токайский Камень, Сухой Камень.

Сухим он называется и на «Плане, представляющем округ Богословских заводов с смежными с ним дачами» шихтмейстера В. Попова 1837 года. Недалеко от вершины обозначен известный, видимо, ещё с походяшинских времён Сухогорский железный рудник.

Этот рудник обозначен и на 136-м листе «Специальной карты Европейской России» издания военно-топографического отдела Главного штаба 1869 года.

Х.Я. Таль, изучавший территорию Николае-Павдинского горного округа в 1868 году, в статье «Характер уральского поднятия между 58о40/ и 60о северной широты» писал: «Большой Колпак соединяется высоким седлом с Семичеловечным Камнем, вершина которого представлялась мне при посещении её в виде террас, усеянных обломками пород с некоторыми выдающимися невысокими скалами… Гора эта сообщается посредством седла с Токайским Камнем. Последний труднодоступен вследствие повалившихся кедровых лесов по склонам его… Гора опять высоким седлом (в обоих растёт лес, тогда как вершины оголены) сообщается с другой стороны с Сухим Камнем». Обратим внимание (и запомним), что между Семичеловечным и Сухим Камнями располагается исчезнувший с современных карт Токайский Камень.

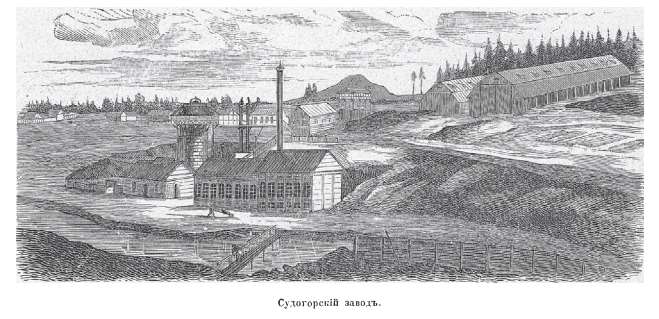

В 1873–76 годах у подножия Сухого Камня, на реке Вольхуш, Х.Я. Таль построил Сухогорский чугуноплавильный завод. Очевидно, что название завод получил от Сухогорского рудника. Владельцем завода, как и всей Николае-Павдинской горнозаводской дачи, был И.А. Пастухов. В 1876 году при заводе были контора, больница, торговые ряды и лавки, 85 обывательских домов. Завод своей практичностью и удобствами «обещал хорошее будущее». Здесь впервые на Урале была выстроена домна в железном кожухе, освоены подвижная газораспределительная труба и новый способ задувки домны.

Железной рудой завод снабжали Спасский, Кормовищенский, Казанский, Васильевский, Боровской и Вознесенский рудники. Самым крупным был Спасский железный рудник у Спасского озера, разрабатывавшийся открытым карьером и четырьмя шахтами: Походяшинской, Надеждинской, Александровской и Елизаветинской. Для подъёма руды из карьера применялась изобретенная фон Талем канатная дорога, приводимая в действие 16-сильной паровой машиной. При руднике имелись 5 изб, 2 барака, казарма, магазин, рудничная контора, пороховой погреб, конюшня и т.д. Работали на руднике 150 рабочих.

Кормовищенский рудник на отроге Сухого Камня разрабатывался карьером длиной 50 и глубиной 42 метра. Здесь были построены 5 изб, казарма, рудничная контора, магазин, пороховой погреб. Казанский, Васильевский и Боровской рудники располагались на Сухом Камне.

Казанский разрабатывался тремя карьерами, располагавшимися в 100 метрах друг от друга; Васильевский – карьером глубиной 8,5 метра, а с его дна – шахтами глубиной 12,5 метра; Боровской – также открытым карьером.

Известно, что на северо-восточном отроге Сухого Камня были Пятихолмский и Колчедановский рудники, но вряд ли они разрабатывались.

Особняком, на восточном отроге горы Серебрянский Камень, располагался Вознесенский рудник. В 1882 году Сухогорский завод был остановлен, основное оборудование по рекам Ляле и Сосьве перевезено на Сосьвинский железоделательный завод. Туда же перебралась и часть рабочих.

Уже в 1899 году «вид недействующего завода со всею обстановкою машин, станков и прочего производит грустное впечатление, а селение без обитателей сравнивает[ся] с Содомом и Гоморрой. Крыши с домов снесены ветром, изломанные окна, провалившиеся потолки, развалившиеся печи и вдобавок часть построек уже зарастает деревцами. Здесь всё мёртво, и тишина ничем не нарушается, за исключением постукивания сторожей в чугунные доски, охраняющих эти руины».

Рудники Сухогорского завода также оказались заброшенными, но до сих пор влияют на топонимы Сухого Камня. Уже в 1892 году автор отчёта «Геологические исследования в Николае-Павдинском округе» А.М. Зайцев называет вершину Сухогорским Камнем. Также называют её в своих «Орнитологических наблюдениях на Павдинском заводе» братья А.В. и В.М. Хлебниковы. «Путеводитель по курортам Урала» В.А. Весновского 1902 года тоже именует Камень Сухогорским.

В 1910 году дотошный составитель «Словаря Верхотурского уезда» И.Я. Кривощёков назвал правильное название вершины – Сухой Камень. Но на составленной им же «Карте Верхотурского уезда» Сухой Камень нанесён не был, а обозначенный в этом районе Сухогорский завод, видимо, окончательно «переименовал» Камень в Сухогорский. Следующий «удар» по топониму Сухого Камня нанесла изданная в 1920 году «Геологическая карта платиновой провинции Косьвинского и Конжаковского Камней» Л. Дюпарка.

Колпак, Семичеловечный и Токайский Камни на карте были на месте, а Сухой Камень и вершины его северо-восточного отрога получили новые наименования. Обратимся прежде к описанию фон Таля, чтобы понять, как должно было быть: «Между этой вершиной (Сухим Камнем – Ю.Г.) и Казанским рудником магнитного железняка глубокая ложбина, затем между ним и Васильевским рудником и, наконец, Боровским рудником такая же ложбина, далее хребет понижается и оканчивается Чёрным Камнем». Теперь посмотрим на карту Дюпарка: вместо Сухого Камня обозначен Казанский, хотя сам рудник показан северо-восточнее; подписи «Васильевский Камень» и «Боровской Камень» одинаково можно отнести к вершине, на которой показан Боровской рудник, и только Чёрный Камень подписан там, где надо.

Ошибки дюпарковской карты закрепились на современных картах.

Причём, название Боровского Камня исчезло совсем; вершина, которой надо быть Боровским Камнем, стала Васильевским; настоящая вершина Васильевского Камня стала безымянной. Справедливо было бы такое наименование вершин (с севера на юг): Чёрный Камень (705,8 м), Боровской Камень (870,3 м), Васильевский Камень (875,0 м), Сухой Камень (1200,2 м). Вот такая запутанная история, но, по крайней мере, объяснимая. Исчезновение же с карт Токайского Камня, на первый взгляд, необъяснимо. Был такой Камень – и нет его!

Чтобы понять, как должно было быть, обратимся к карте Л. Дюпарка. На ней вершины располагаются так (с северо-востока на юго-запад): Казанский Камень, Токайский Камень, Семичеловечный Камень, Колпак.

На современных же картах бывший Токайский Камень называется горой Семичеловечьей (1035,2 м), бывший Семичеловечный Камень (1060,0 м) не имеет названия, а три его меньших вершины именуются Первым (931,5 м), Вторым (1040,8 м) и Третьим (983,4 м) Буграми. Как такое получилось? Виновата… калька! Такая «тонкая прозрачная бумага», применяемая в XX веке для копирования карт. Процесс выглядел так: сидела себе чертёжница за светостолом, тушью, пером и рейсфедером переносила изображение с оригинала на эту самую кальку.

Дело в том, что калька не была совсем прозрачной, поэтому, как чертёжница разобрала мутное изображение, так и написала. Хорошо, если за ней был контроль, и снятую таким образом копию проверил специалист. Но в этом случае возникала другая проблема: чтобы исправить написанное тушью, нужно было соскоблить или срезать с кальки лезвием бритвы, а потом снова написать на шершавой уже бумаге (иногда на этом месте образовывалась дырка, на которой совсем ничего нельзя было написать). Распечатанными с кальки на «синьку» копиями пользовались разные специалисты. Особенно много искажений и просто пропусков было на скопированных нелегально (и впопыхах) «картах охотника».

Картографы (и топографы) соотносили свои данные с названиями местного населения, которое, в свою очередь, уже пользовалось неверной информацией. Так, на современных картах у подножия Казанского (бывшего Сухого) Камня заплескались волны Спайского озера (бывшего Спасского) , а с горы Семичеловечьей (бывшего Токайского Камня) потекла речка Катайка (бывшая Токайка). Кому теперь восстанавливать справедливость? Очевидно, «народным картографам», ведь краеведение – почётная обязанность местного населения.

Вернуться в Содержание журнала

В северной части Свердловской области расположена широко известная вершина с современным названием Денежкин Камень. Вторая часть такого топонима – Камень – происходит от старинного русского названия, характеризующего любые горы. Поэтому Камнем называли русские люди горы и на Урале, и в Сибири, и в Якутии: гора, хребет – Камень.

В верховьях реки Сосьвы (иногда именуемой Южной Сосьвой в отличие от Северной Сосьвы) возвышается горный массив, который на последних современных географических картах поименован как «Хребет Денежкин Камень». Положение его на местности – необычно. Он не входит в горные структуры Главного Уральского водораздела, а расположен примерно на 15 км восточнее его. Он как бы «выдвинут» к востоку от водораздела.

Высшей вершиной этого хребта является Денежкин Камень. Хребет имеет оригинальную особенность. Все реки, стекающие с его склонов, несут свои воды в Южную Сосьву. С северных склонов стекают Малый и Большой Шегультан. С западных склонов – Каменушка и Талая, притоки реки Сольвы, впадающей в Южную Сосьву. С южных склонов – Весёлый Лог, Большая Супрея. На восток направляется Сухой Шарп, Быстрая и Тальничная. Получается, что со всех склонов хребет отправляет воды в реку Южную Сосьву, которая своими притоками как бы «берёт в кольцо» весь хребет.

Высотная отметка Денежкина Камня – 1492 м. Он массивной громадой возвышается над окружающей местностью. Южные его склоны поднимаются над устьем речки Большая Супрея примерно на 1260 м. Поэтому Денежкин Камень с востока и юга виден издалека. Из Черёмухово его громада прекрасно видна за 25 км. А из Краснотурьинска он просматривается на северном горизонте почти за сотню километров. Ныне вершина Денежкин Камень входит в состав заповедника «Денежкин Камень».

Побывал я на макушке Денежкина Камня неоднократно. И зимой, и летом. Особенно запомнилось мне зимнее восхождение. Мы тогда совершали путешествие вдоль Уральского хребта: от горы Чистоп на севере, до Денежкина Камня. Восхождение совершили из посёлка Сольвы (там тогда было несколько жилых домов) вверх по речке Талой. И далее по хребту, огибая крутосклонные верховья р. Бол. Шегультана. На высшую точку горы выходили в мощную метель. Помнится: держишь лыжную палку за петлю, а палка под напором ветра висит горизонтально. Тогда природа как бы устроила нам проверку, готовя нас к аналогичным ситуациям, в которых мы побывали сразу после окончания того путешествия на поисках группы туристов под руководством Игоря Дятлова.

Информация о вершине появилась во второй половине XVIII века и связана с деятельностью верхотурского купца Максима Походяшина, который в 50–60-е годы того века начал промышленное освоение рудных богатств Северного Урала, построив ряд металлургических заводов (Турьинский, Петропавловский и др.). Для устройства заводов и использования окрестных лесов Походяшин покупал у ясашных вогулов (манси) их вотчинные собственные земли. К оформленным купчим прикладывались планы покупаемых земель. Такие планы сохранились в государственном архиве Свердловской области в фонде канцелярии Главного правления уральских заводов. На планах появилось обозначение местопроживания вогулов Денешкиных на реке Южной Сосьве. На одной карте, датированной 1769 г., обозначена «Юрта Авраама Денешкина». В другом архивном документе от того же года сделана запись о том, что «от Петропавловского завода Максима Походяшина расчищена дорога до юрты Петра Денешкина». Ещё на одной карте того времени «вновь обысканным рудным медного содержания приискам в ограниченных лесах к Петропавловскому и Турьинскому заводчика Максима Походяшина заводам» обозначена «юрта Андрея Денешкина». В архиве отыскался документ, датированный 29 ноября 1769 г., – купчая крепость «от вогул на владение лесов и сенных покосов» по р. Сосьве, данная Максиму Походяшину. В ней указано, что «крепость Сосьвинской волости ясашных вогул Андрея Семенова Денешкина с детьми, с племянниками и родственниками» дана верхотурскому купцу Максиму Походяшину «на уступленные ими в вечно-потомственное владение природные свои места с вершины реки Сосьвы по обе стороны течения оной до Поесового Камня и до устья речки Канты и по впадающей в тое речкам же с устья и до вершины». Цена этой купчей составляла всего 150 рублей. В указанном документе упоминается Поесовый Камень. Так в то время назывался современный Главный Уральский водораздельный хребет в районе истоков реки Южной Сосьвы. Но ни в указанной купчей, ни в других перечисленных документах не отмечена гора, расположенная к северу вблизи от среднего течения Южной Сосьвы, у южного подножия которой проживал род Денешкиных, т.е. вершина, в наше время именуемая Денежкин Камень.

В 1768–1772 годах во главе одной из пяти академических экспедиций П.С. Паллас совершил длительное путешествие на Урал и в Сибирь. Летом 1770 года он посетил Северный Урал и побывал на заводах и рудниках Максима Походяшина, описанию которых в многотомном отчёте об экспедиции Паллас посвятил около двадцати страниц. С водораздела между реками Вагран и Колонга он видел «высочайшие снегом покрытые верховья Северного Уральского Пояса». В своем описании он дважды упомянул фамилию вогульца Денешкина, юрты которого расположены над рекою Сосьвою. Хотя Паллас и не упоминает о вершине, которой позднее присвоили имя – Денежкин Камень, но он, тем не менее, сопоставил имя вогула Денешкина с Уральскими горами в верховьях реки Южной Сосьвы. Думается, с его «лёгкой записи» фамилия Денешкина перенесена была на вершину, у подножия которой стояли юрты последнего.

На планах начала XIX века уже фигурирует топоним «Гора Денешкина». Так, например, землемер подпоручик Алексей Пушкарёв в 1803 г. составил план в части Верхотурского уезда в дачах ясашных вогулов. На плане трижды фигурирует слово «Денешкин» в районе реки Южной Сосьвы: «пауль Денешкина», «пауль пустой Денешкина» и «… гора Денешкина». Известен другой план, составленный в 1817 г. землемером Чекановым, опорной дачи Верхотурского уезда, «присвояемой господином камергером Всеволодом Андреевичем Всеволожским к вновь назначенному заводу». На этом плане, на левобережье реки Южной Сосьвы, нанесена вершина под названием «гора Денешкин Камень».

Летом 1829 г. немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт совершил поездку по России, по ходу которой он посетил Богословский завод (современный г. Карпинск). Во время своего путешествия он вёл дневник, который ныне хранится в Берлине в немецкой государственной библиотеке. Находясь в Богословске, Гумбольдт измерил азимуты и провёл «определение позиций по углу возвышения гор, видимых из Богословска». Местные горные инженеры показали ему положение вершины Денешкин Камень. На одной из страниц своего дневника Гумбольдт записал расстояние от Богословска до вершины Денешкин Камень по представленной ему карте – 75,5 версты. На другой странице он записал определения азимутов направлений на видимые концы абриса «Денешкина Камня». А на третьей странице он зарисовал форму массива этой горы. Таким образом, уже к 20-м годам XIX века за интересующей нас вершиной прочно укрепилось название «Денешкин Камень». Позднее буква Ш была заменена на букву Ж.

На первый взгляд, с названием горы всё ясно и понятно: вершина Денежкин Камень – это гора, около которой расположены юрты вогула Денешкина.

Однако манси эту гору называли другим именем. В конце XIX века на Северном Урале побывал венгерский ученый Мункачи Б. По результатам своих исследований он опубликовал книгу, в которой записал: «Осься-Тагт-Талех-Нор (Денежкин Камень)». Матвеев А.К. в своём уральском топонимическом словаре, изданном в 2008 г., сообщает, что в настоящее время северные манси называют Денежкин Камень – Ось(ся)-Тагт-Талях-Нёр-Ойка или Ось(ся)-Тагт-Талях-Ялпынг-Нёр-Ойка, т.е. «хозяин гор верховьев Южной Сосьвы». Т.Д. Слинкина в своей книге «Мансийские оронимы Урала», изданной в 2011 г., даёт уточнённое название горы, именуемой народом манси в виде титульного имени: Осься-Тāгыт-Талях-Ялпыӈ-Нёр-Ойка ‘Священная гора [святого] хозяина верховья узкой ветвистой [реки]’, от гидронима Осься-Тāгыт — ‘Узкая [река] с ответвлениями (притоками)’ от Осься ‘узкий, узость’ и тāгыт ‘ветки, ответвления (притоки)’. В пояснениях и Матвеева и Слинкиной оттеняется в названии горы – Ялпыӈ-Нёр-Ойка («хозяин гор») и «священного… хозяина гора»).

В середине XIX века венгерский учёный Антал Регули совершил уникальное путешествие вдоль Уральского хребта. Среди сохранившихся его рукописных материалов, собранных на Урале, имеется топонимическая мансийская топонимотека. На одном листочке из этой топонимотеки раскрывается понятие оронима Нёр-Ойка как «Высокая полезная [гора] стоит и указывает конец [пути]». Таким образом, судя по записи Регули, Нёр-Ойка служит своеобразным указателем, репером, на который следует двигаться при подъёме по рекам на восточном склоне Урала, чтобы достичь легко проходимый перевал через Главный Уральский водораздел. Такой Нёр-ёйка (Денежкин Камень) действительно прекрасно виден среди предгорий и своим высоким видом среди других горок и холмов предопределяет нужное направление пути, являясь прекрасным ориентиром.

Мансийское слово ялпыӈ обычно переводят как «святой, священный». Однако, если разложить это слово на две составляющие – ял + пинг, – то можно получить следующий перевод: ял (сокращённое от ялуӈкве ʹсходить, съездитьʹ или усечённое от яласаӈкве ʹходить, ездить, бродить, гулятьʹ) + пинг ʹвысокийʹ, в итоге получаем – ял + пинг ʹвысокая [гора, около которой] ходят, ездятʹ или ʹходовая высокая гораʹ.

В итоге Ялпиӈ- Нёр-ёйка можно понимать как ʹВысокая полезная [гора, которая] указывает конец [пути, около которой] ходят, ездятʹ, т.е. такая гора служит указателем при передвижении на местности. С такой точки зрения эта гора имеет важное значение и поэтому имеет оттенок «священности».

Вышеизложенное неожиданно подтверждается следующим образом.

В архиве отыскался план, который в 1783 г. «сочинил Николай Ентальцев». На этом плане нанесена гора, соответствующая положению современной вершины «Денежкин Камень», но с другим названием «Колтнер гора». Рядом с горой стоят две надписи: «Верхние Денешкины» и «Нижние Денешкины» (имеется в виду юрты). Несомненно, информантом об орониме «Колтнера гора» был какой-то местный манси (может быть кто-то из рода Денешкиных), который сохранил в памяти древнее название вершины. Вторая часть названия – нер – восходит к мансийскому слову нёр ‘камень, гора’. Поэтому и в целом ороним скорее всего происходит из мансийского языка. Матвеев А.К. принял колт – как множественное число от кол ‘дом, юрта’ и перевёл как Колт-нер ‘Юртовый Камень’. Однако в таком виде название горы не имеет географических нюансов, характерных для номинации гор в мансийском языке, и поэтому такой перевод мало вероятен.

Известно, что в мансийском языке согласная буква К часто замещается на букву Х, а также зачастую происходит перемена гласных букв. Тогда имеем Колт-Нёр, точнее Хӯлт-Нёр, где хӯлт (укороченное от хӯлтуӈкве ‘показать, подсказать, указать, объяснить’, или от хӯлтыглāлуӈкве ‘объяснять, указывать’, или от хӯлтыл ‘указание’ + нёр ‘гора’, получая в итоге — Хӯлт-Нёр ‘гора — указатель’. Такой перевод прекрасно соотносится с оронимом Ялпиӈ-Нёр-Ойка, как указателем пути при пересечении Уральского хребта. Тогда ороним Хӯлт-Нёр является своеобразным Ялпиӈ-Нёром, о чём и говорят мансийские предания.

Вернуться в Содержание журнала

Традиция называть полярные географические объекты именами людей возникла не случайно. Однообразная тундра с ее небогатым растительным и животным миром летом да бескрайние снежные просторы зимой редко задерживали человеческий взор на каких-то их особенностях. Да и сохранить возникающие в ходе промысловой деятельности немногочисленного местного населения названия было некому. Письменно закрепить их могли лишь экспедиции. Вот и приходилось ученым и первопроходцам срочно создавать названия самим.

Да и что в первую очередь вспоминалось в этом пустынном и суровом краю? Люди. Родные, знакомые, учителя, оставшиеся на родине, предшественники, нередко ценой собственных жизней пролагавшие сюда путь. На сегодня в Советской Арктике, особенно в ее высоких широтах, абсолютное большинство географических названий мемориально, то есть дано по именам людей, названиям судов, в честь каких-то событий. Их многие тысячи. Чтобы их только перечислить, нам с гидрографом В. А. Троицким в свое время потребовалось издать справочник «Топонимика морей Советской Арктики» объемом в 316 страниц. Кроме того, за истекшие пятнадцать лет число географических названий в Арктике значительно выросло за счет вновь присвоенных.

Поэтому для того чтобы дать о них представление в небольшой статье, не будем касаться многочисленных мысов, бухт, заливов, полуостровов, гор, рек, озер, а остановимся лишь на именных названиях арктических островов. Их сравнительно немного: чуть больше трех сотен. Но зато это обычно самая «глухая» и необжитая Арктика.

Прежде всего это острова, носящие имена своих первооткрывателей или лиц, претендующих на это звание.

ЛЯХОВСКИЕ ОСТРОВА. Официальной датой их открытия считается март 1770 года. Предприимчивый устьянский купец Иван Ляхов, усмотрев, что к мысу Святой Нос ведут с севера оленьи следы, направился по ним и через 70 верст вышел на большой остров, а еще дальше увидел другой остров, меньшего размера. Екатерина II, получив из Якутска донесение об этом, повелела называть острова Ляховскими.

Никто не посмел возразить, что еще за десять лет до этого на острове промышлял якут Этерикан, именем которого янские промышленники тогда называли остров. Но и Этерикана нельзя назвать первооткрывателем острова Большой Ляховский. Сохранилась отписка, свидетельствующая о том, что на нем еще в 1712 году побывал с четырнадцатью спутниками якутский казак Меркурий Вагин, назвавший остров Ближним. Проводником у Вагина был казак Яков Пермяков, внук одного из первых якутских землепроходцев Ивана Реброва. Это он был инициатором экспедиции Вагина, ибо сообщил в якутскую канцелярию о том, что во время былых морских походов с Лены на Колыму видел остров к северу от Святого Носа.

Скорее всего, и он не первым усмотрел его. Настоящая дата и имя первооткрывателя Ляховских островов теряется где-то в глубине XVII века.

ОСТРОВ БЕЛЬКОВСКИЙ. Весной 1808 года якутский промышленник Николай Семенович Бельков с «работными людьми» отправился из устья Лены на Новосибирские острова. «На расстоянии от оного около 400 верст,— писал он в донесении властям,— 30 числа марта я нашел остров длиною примерно 100 верст, шириною до 20 верст, дотоле никому не известный, от которого через пролив около 20 верст отстоит остров же, называемый Котельный, видимая часть которого также была не известна никому (южную часть острова открыли в 1773 году И. Ляхов и Я- Санников и назвали так, потому что здесь нашли котел из зеленой меди.— С. П.). Сей отысканный остров назван мною Св. Иоанном Спасителем, а работниками моими и приморскими жителями поныне называется Бельковским».

Иркутский губернатор разрешил Белькову на острове Бельковском и открытых его работником Максимом Ляховым островах Васильевском и Семеновском (они были сложены ископаемым льдом и ныне растаяли) преимущественное право промысла. Николай Семенович, кроме того, первым нашел между устьями Хатанги и Абакара нордвикскую нефть. Он оказывал большую помощь экспедиции Анжу, которая первой картографировала остров Бельковский.