Несколько «белых пятен» и тайн из биографии знаменитого уральского художника, мецената и мастера камнерезного дела удалось приоткрыть ко дню памяти нашего замечательного земляка, прославлявшего Уральский край.

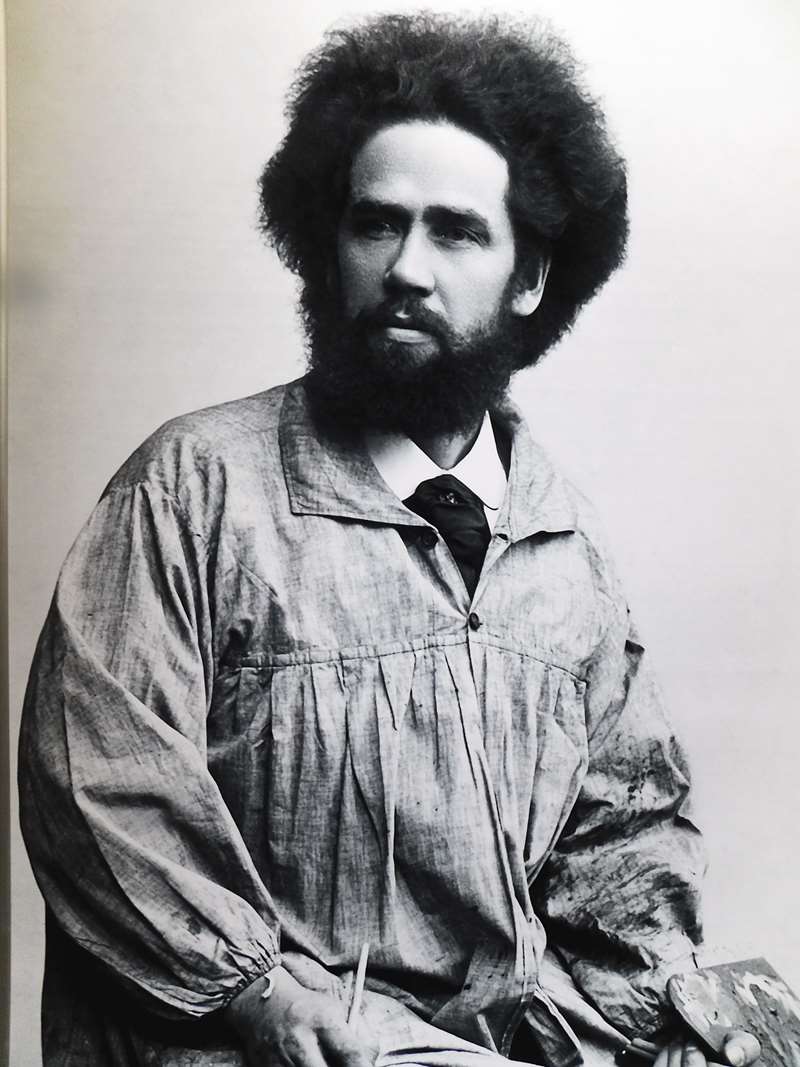

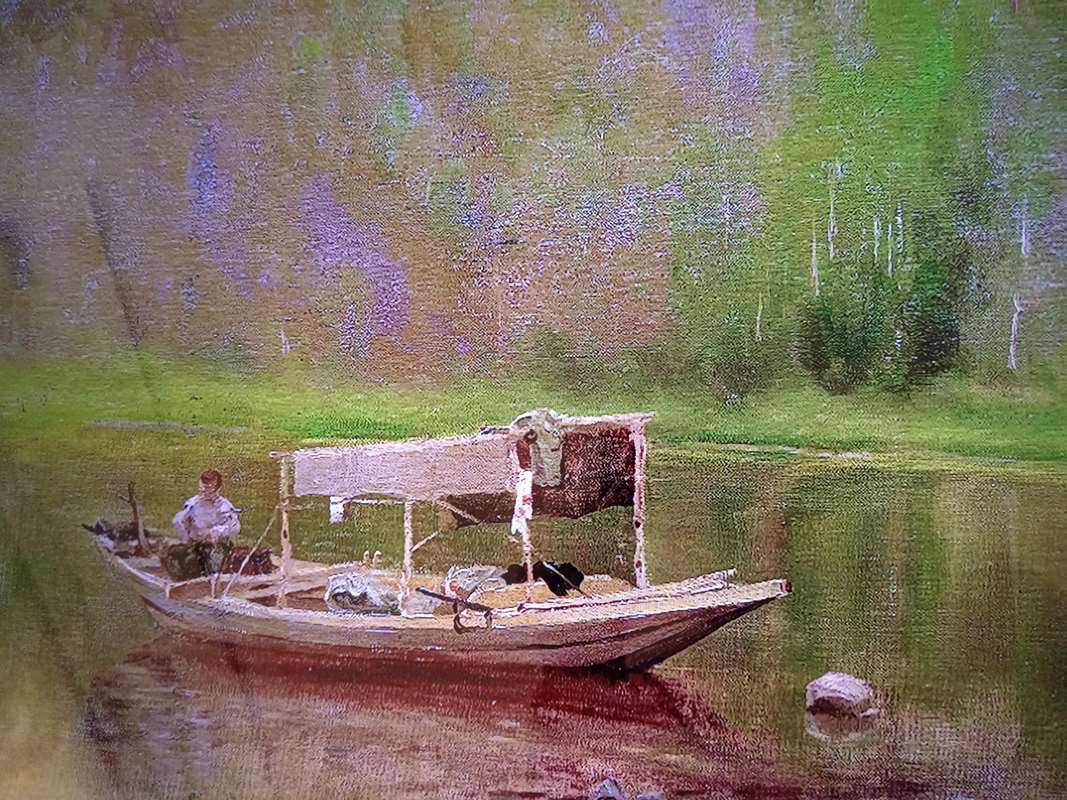

Кто такой Денисов-Уральский? Во-первых, талантливый русский художник, необычайную энергетику картин которого отмечали буквально все, кто их видел. Репродукция самой известной его работы «Лесной пожар» выходила в открытках гигантскими тиражами и имеется практически во всех музеях нашей страны, в частности, и в Выборгском объединенном музее-заповеднике.

Во-вторых, это мастер камнерезного и рельефного дела, изготовлявший из уральских самоцветов и драгоценных камней уникальные иконы и картины, а также предметы прикладного искусства, как указывалось в рекламе, «оригинальные ювелирные вещи»: горки, письменные приборы, звонки, шкатулки, рамки для фотографий, фигурки людей и животных, украшения.

В-третьих, Денисов-Уральский – успешный предприниматель, составлявший достойную конкуренцию Карлу Фаберже (1846-1920). Он владел «копями» на Урале, а оба его столичных магазина последовательно размещались по престижным адресам: дом на Мойке, 42 принадлежал семейству Нобелей, а дом на Большой Морской, 27 – чуть наискосок напротив фирменного магазина Фаберже – семейству Лидвалей, известным петербургским портным, поставщикам Императорского двора, отшивавшим одежду к событиям государственного значения (коронациям, например). Дом на Большой Морской, 27 и строил тоже Лидваль, Федор Иванович (1870-1945), архитектор, сын заказчицы, ставший впоследствии одним из самых известных представителей эпохи модерна.

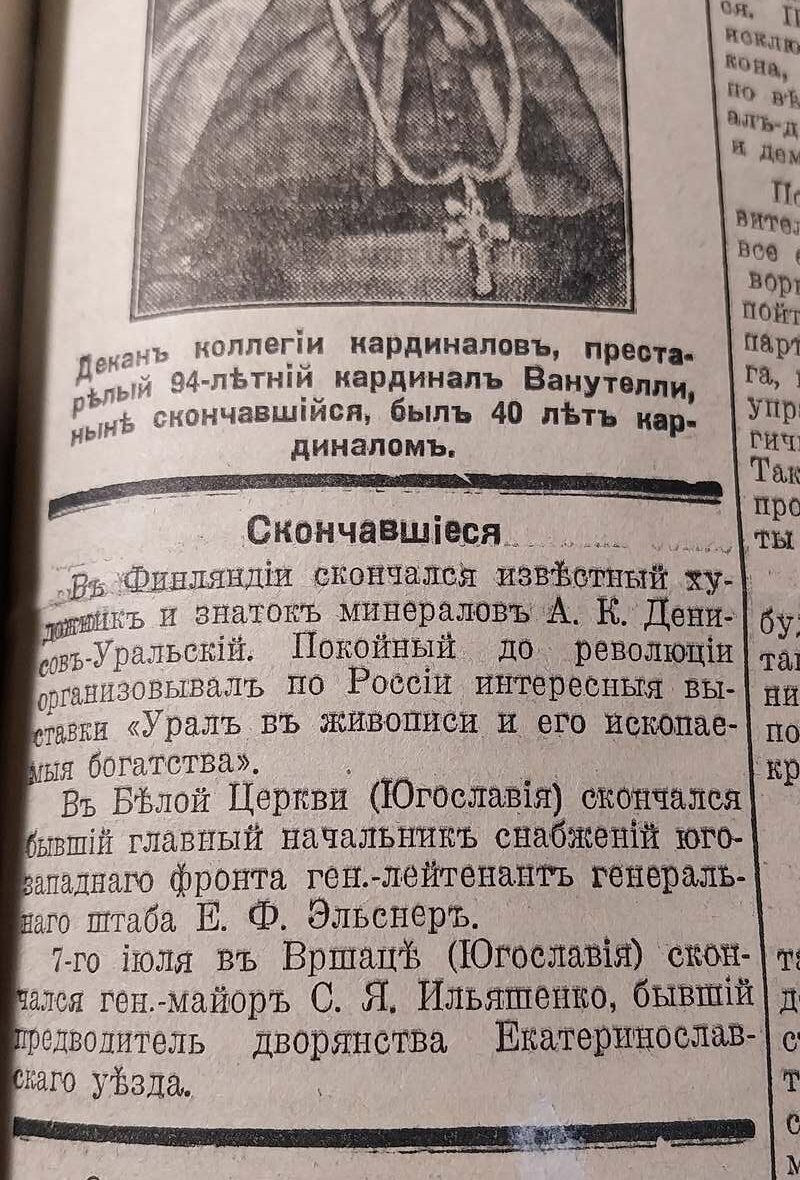

И, наконец, четвертая ипостась Денисова-Уральского: неутомимый просветитель и пропагандист отечественной промышленности. Его выставки «Урал и его богатства» посещались и простым народом, и членами императорской фамилии – на всех производили неизгладимое впечатление! Настолько, что, например, советский ученый и писатель Иван Антонович Ефремов (1908-1972), много лет спустя, начинает с рассказа об этой выставке свой роман «Лезвие бритвы», опираясь на свои яркие детские впечатления. Приставку «Уральский» к фамилии Денисов Алексей Козьмич взял в 1900 году, следуя примеру своего большого друга, известного писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) и обозначив таким образом магистральное направление своей земной миссии.

Несмотря на огромное уважение к нему и его памяти среди земляков-уральцев, в биографии этого человека скрыто еще много тайн. Авторский коллектив данной статьи убедился в этом в полной мере. Поиск ответов на простые, казалось бы, вопросы: где конкретно жил, когда и по какой причине умер и где похоронен Денисов-Уральский, оказался на деле крайне сложным. Начнём уточнения по порядку.

Когда родился?

В первых исследованиях, посвящённых Денисову-Уральскому, а также в большинстве справочников называются две даты рождения с разницей в год: либо 6 февраля 1863 года, либо 6 февраля 1864 года, либо и то, и другое вместе со знаком вопроса (см. библиографический список). Сам Денисов-Уральский и большинство авторов указывали 1863 год. В частности, в приглашении на обед по случаю дня рождения, обращенном к ближайшим друзьям Дмитрию Наркисовичу Мамину-Сибиряку (1852-1912) и его жене, Денисов-Уральский пишет: «На Руси лишь пали цепи / Появился я на свет / В память этих двух событий / Друзей прошу я на обед/ 1863-6/II-1909». В последних книгах о мастере авторы Светлана Валентиновна Семенова (1933-2019) и Людмила Алексеевна Будрина (р.1977) указывают в качестве даты рождения 6 февраля 1864 года, опираясь на запись в метрической книге. Вывод? Прежде, чем подытожить, введем в оборот еще один документ, к которому нам не один раз придется обратиться и здесь, и в будущем. Речь идет о Кarjala-tietokanta – электронной базе данных Национального архива Финляндии, содержащей информацию о жителях Карелии, проживавших ранее на территориях, уступленных СССР по итогам II Мировой войны и умерших до 1945 года. Здесь в качестве даты рождения полного тезки нашего героя (будем пока называть его так) указывается 1863 год,

Когда женился?

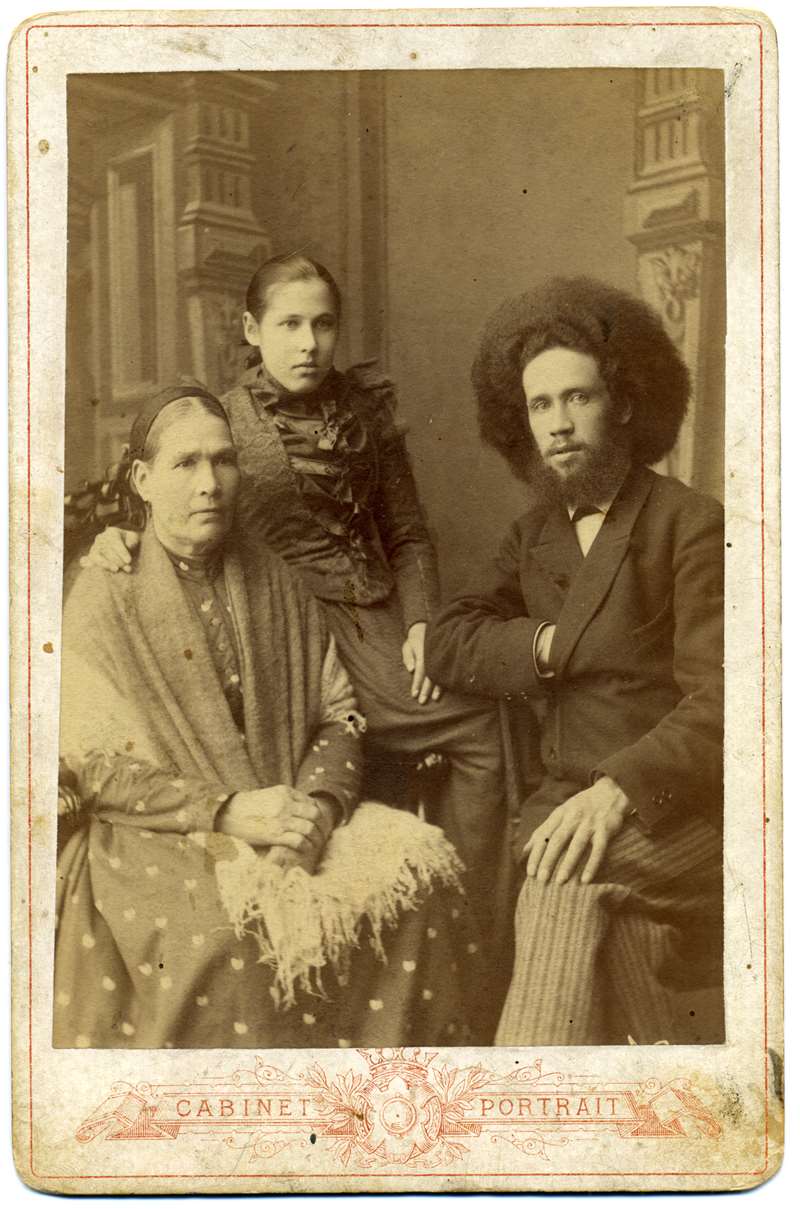

Этот сюжет личной жизни Денисова-Уральского, казалось бы, не имеет прямого отношения к конечной цели данного исследования, но он важен по причине открывшихся новых документов, только сейчас вводимых в научный оборот. И эти документы сообщают нам интереснейшие обстоятельства. Во-первых, дату свадьбы мы теперь знаем не «предположительно», а совершенно точно – 15 мая 1896 года.

И супруга «екатеринбургского мещанина Денисова Алексея Космича», Александра Николаевна Березовская, оказалась вовсе не его «землячкой», а уроженкой «Великого княжества Финляндского, Выборгской губернии, прихода Куолемоярви, домашняя учительница, православного вероисповедания». Жениху было 32 года, невесте 23, бракосочетание состоялось в церкви Гребневской иконы Божией Матери на Лубянке (в Москве). Поручителями со стороны жениха выступили чиновник особых поручений при государственном контроле, титулярный советник Михаил Павлович Алмазов и потомственный почетный гражданин Филарет Александрович Милославин. За невесту «поручались» почетный гражданин Антон Николаевич Березовский и «финляндский гражданин Николай Николаевич Березовский». Оба брата Александры Николаевны проживали в столице (Санкт-Петербурге), были горными инженерами, то есть соратниками Денисова-Уральского по интересам, что и стало, вероятно, причиной знакомства. Волею судьбы Николай Николаевич остался после 1918 года по одну сторону границы, был репрессирован и расстрелян в 1937 году, а Антон Николаевич – по другую сторону, о нем мы еще вспомним. Информация о бракосочетании важна для нас еще и тем, что в упомянутой выше базе данных Финского национального архива есть графа «семейное положение», в которой у полного тезки нашего героя (как мы условились его называть при обращении к данному документу) указана дата 15.05.1906 – два совпадения (день, месяц) из трех позиций. Разница только в годе, которая объясняется – как показывает наш богатый опыт работы с архивными документами – влиянием «человеческого фактора». Подлинник документа, с которого данные вносились в общую электронную таблицу, хранится в Провинциальном архиве в городе Миккели (Финляндия). В настоящий момент авторы не могут взять его в руки и внимательно с лупой рассмотреть. Когда смогут, тогда вопросы отпадут сами собой.

Где была дача?

Как и все вполне состоятельные петербургские предприниматели Алексей Козьмич Денисов-Уральский в начале ХХ века приобрел на Карельском перешейке землю и построил себе дачу. Когда случилось это судьбоносное событие, нам точно неизвестно. И авторы данного исследования не стали тратить время на уточнение этого момента – известно, что к 1908 году дача уже была. Нам гораздо важнее разобраться с местоположением дачных угодий Денисова-Уральского и развеять миф о его имущественной скромности.

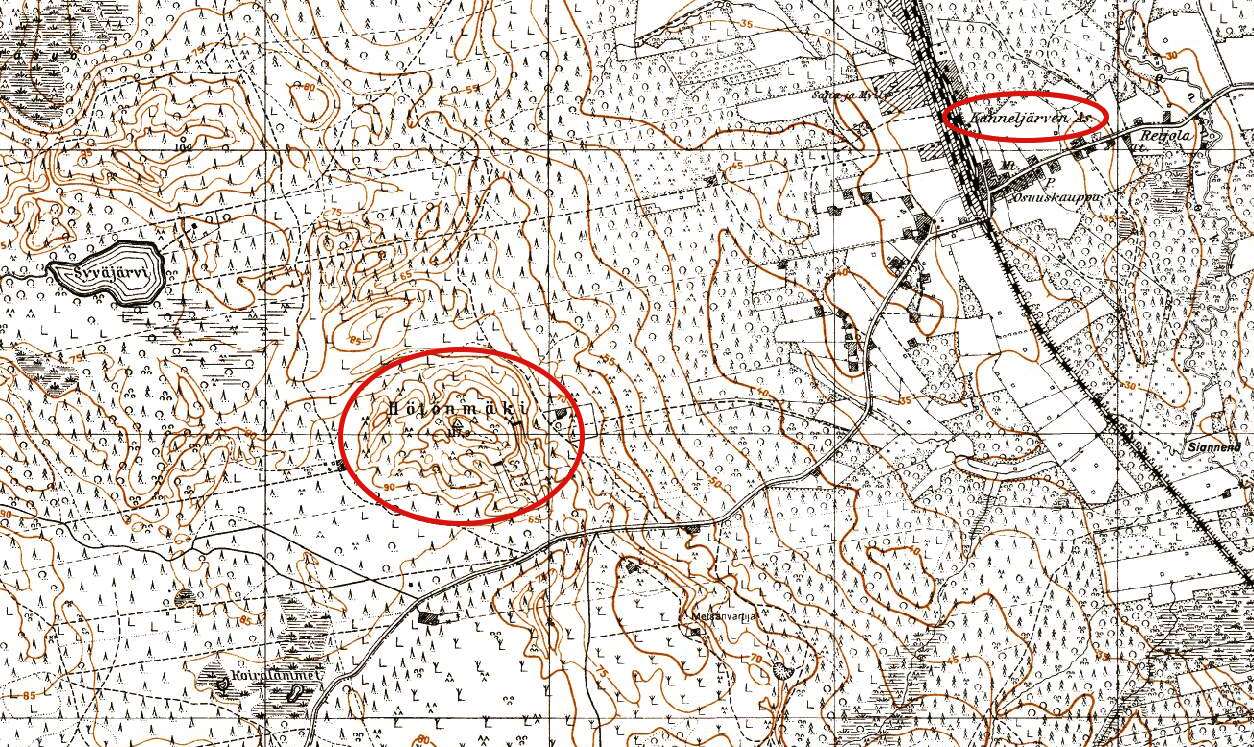

На основании многочисленных свидетельств установлено, что усадьба Денисова-Уральского называлась Нötömäki – Хётёмяки . Это был самый большой и самый высокий холм во всей округе (118 метров), находился он на лесистой западной окраине довольно ровной деревни, которая называлась Kanneljärvi (Kantjärvi)..Усадьба Денисова-Уральского Хётёмяки располагалась примерно в двух километрах от станции Каннельярви, рядом с шоссе. Поселок Уусикиркко находился значительно дальше (8,5 км). После войны, в 1948 году, Уусикиркко переименовали в Поляны, а Каннельярви в Победу. Но железнодорожная станция Каннельярви осталась не только на своем прежнем месте, но и сохранила прежнее название.

«Кошку за хвост развернуть негде»?

Посмотрим, опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении документы, насколько «скромный дом Денисова даже отдаленно не был похож на усадьбы его знаменитых соседей-художников». Самым знаменитым из «соседей- художников» можно считать Илью Ефимовича Репина (1844-1930), усадьба «Пенаты» которого находилась в 48 км от Хётёмяки, она восстановлена и в современных границах имеет площадь около 4 га. На территории один усадебный дом и несколько построек хозяйственно-развлекательного назначения. Учтем, что в момент владения земельная площадь могла быть больше. Владения Денисова-Уральского в Каннельярви были весьма обширны, недвижимость добротна и многочисленна. И прежде, чем превратиться в «пожизненный острог», как сгоряча высказалась Светлана Валентиновна Семенова, дача стала для Денисовых источником средств к существованию и в преодолении жизненных невзгод. (фото 5-9 Аллегории воюющих держав. Работы Денисова-Уральского)

После 1918 года

Трагические события личной жизни (смерть матери и гибель сына), изменение политической ситуации (отделение Финляндии от России и обретение ею независимости), установление новых пограничных правил – все это, случившееся одно за другим и вместе взятое, сильно повлияло на здоровье Алексея Козьмича Денисова-Уральского. Вот как он сам пишет в письме племяннику своего друга Мамина-Сибиряка Борису Дмитриеву Удинцеву (1891-1973) в сентябре 1922 года: «…я жив, сыт, но не совсем здоров… потрясена нервная система, вместе с сердцем пострадала память…». С годами состояние усугубляется: «… здесь, в глухом лесу, без людей, без знания местного языка мы (в особенности А.К.) стали дичать, утрачивать дар речи и даже память…» – сообщает Александра Николаевна Денисова, жена Алексея Козьмича, в письме академику Ферсману в 1924 году. Сообщает деликатно, потому что у Алексея Козьмича медленно и неотвратимо началось погружение в «сон разума». Будучи по натуре сильным и активным человеком, Денисов-Уральский делает попытки вырваться из всепоглощающей тьмы. Именно в это время – с 1918 по 1925 – он активно переписывается с финляндскими чиновниками и новоиспеченными советскими бюрократами, с друзьями и другими людьми из Советской России по поводу перемещения на родину своих обширных коллекций минералов, картин, документов. Об этом с большим душевным чувством рассказывает в своих книгах Светлана Валентиновна Семенова. Также Алексей Козьмич пытается наладить коммуникации с местным сообществом, приглашает на свои выставки.

1920-1930-е годы в Финляндии – время крайних противоречий и неизбежных перегибов. Для большинства русских жителей безмятежному благоденствию на лоне природы и надежным источникам дохода пришел конец. Жизнь стала превращаться в борьбу за существование. Денисовы же, в силу возраста и расстроившегося здоровья, а также от невозможности выехать в Россию по каким-то невнятным для них причинам, начинают распродавать имущество. Психическое заболевание Алексея Козьмича развивается, и для лечения, а потом и содержания его в лечебнице, нужны средства. Карпинский рассказывает, что «последние годы жизни Денисов-Уральский страдал психическим заболеванием и находился на излечении в Выборгской психиатрической больнице». В электронной базе данных Национального архива Финляндии, о которой мы уже упоминали выше, местом смерти Денисова Алексея Козьмича указывается поселение Huumola, которое было частью Säiniö. Сяйниё было самой большой и динамично развивающейся деревней в окрестностях Выборга.

Последний период

Никакими подробностями жизни семьи Денисовых в период с 1926 по 1930 годы мы не располагаем. Можем только догадываться о том, как было тяжело. В 1930 году в двух русских эмигрантских газетах появляется информация о смерти А.К. Денисова-Уральского. Алексей Козьмич Денисов, данные о котором внесены в мемориум Кarjala-tietokanta, скончался 6 июня 1930 года. Это еще одно свидетельство в пользу того, что полный тезка нашего героя, как мы условились его называть, данные о котором занесены в Кarjala-tietokanta, и есть сам Денисов-Уральский. Имеющиеся частичные несовпадения объясняются и человеческим фактором, и социально-политическим фоном, на котором происходили все упоминаемые нами события. Косвенно смерть Денисова-Уральского в 1930 году подтверждают также документы выборгского архива ЛОГАВ – это запрос и очень краткая переписка советского консульства в Выборге с Церковным управлением и властями города о высылке свидетельства о смерти Денисова-Уральского, которая датируется 1931 и 1932 годами.

Благодарим за содействие С.Л. Гонобоблеву.

Что касается жены Денисова-Уральского, Александры Николаевны, то уже c 1929 года она точно живет в Выборге, сначала на улице Metsäk[atu], 3 – Метсякату, 3 (сейчас Лесной переулок), снимая комнату у конторского служащего Андреаса Хинтце, затем переезжает в другую часть города, в собственную квартиру. Работает учительницей. После 1939 года о ней известно только со слов И.М. Карпинского: «умерла в русском убежище для престарелых в Борго, ее имущество унаследовала художница Немилова..»

Несмотря на то, что часть вопросов так и не получила ответов, цель наших исследования была достигнута. Изготовлена мемориальная доска и начались согласования о размещении её на станции Каннельярви:

ДЕНИСОВ-УРАЛЬСКИЙ Алексей Козьмич

1863-1930)

Русский художник

Мастер камнерезного и ювелирного дела

Общественный деятель

Родился в Екатеринбурге

С 1918 года жил в Каннельярви

Умер в Выборге