О популяризации «скучных» научных исследований

| герои расследования | |

|

|

|

| Лесная куница (желтодушка) (Фото Д. Елина) | соболь (Фото Н. Гончаровой) |

Большинство не замечают

Хочется высказать довольно банальную мысль о том, что всё в мире подвержено изменениям. Изменения эти носят разный характер и протекают с разной скоростью. От привычных нам, наблюдаемых и быстрых, когда с годами сменяются модели телефонов и смартфонов, взрослеют дети и стареют родители; до ненаблюдаемых непосредственно, но впечатляющих своими масштабами, когда дрейфуют континенты, сменяют друг друга высокоранговые таксоны, наступают и тают ледники.

Изменения условного первого типа имеют бытовое значение и составляют нашу жизнь. А медленные и впечатляющие изменения очень хорошо подавать, например, на просветительских лекциях, которые я время от времени читаю. «Подумать только! Динозавры! Вымирания! Оледенения и падения метеоритов!» Получается, что всё это было, но было так давно и так не похоже на современность, что как будто носит ореол сказочности. Не побоюсь этого слова, примеры таких изменений овеяны мифами и обласканы массовой культурой.

Между тем есть процессы, которые обычно неспециалистами оставляются без внимания. Это группа изменений, находящихся как бы между двумя вышеописанными. Они недостаточно масштабны, чтобы можно было удивить публику фразой в духе «Птицы – это динозавры». И хотя они имеют значимое хозяйственное значение и необходимы для составления прогнозов, большинство людей не сталкиваются с ними и не замечают. К явлениям подобного типа можно отнести такие процессы, как изменения структуры и состава флоры и фауны какого-либо региона, а также динамика ареалов отдельных видов. Это всё относительно скоротечные, но всё же долгие в масштабах человеческой жизни процессы, занимающие десятки и сотни лет.

Однажды, объясняя фаунистику в её историческом аспекте своему юному знакомому, я использовал сравнение фаунистических изменений с историями из «Сильмариллиона» и «Властелина колец», заменив фэнтезийные расы на виды животных. И вот у нас даже есть Уральские горы, подобные хребту падшего некогда дракона. Как исполинские ассиметричные крылья по бокам от него покоятся великие равнины: Восточно-Европейская на западе и Западно-Сибирская на востоке. В глубокой древности обе равнины покрывали суровые холодные саванны тундростепей, по которым бродили вымершие ныне гиганты – мамонты, шерстистые носороги, бизоны.

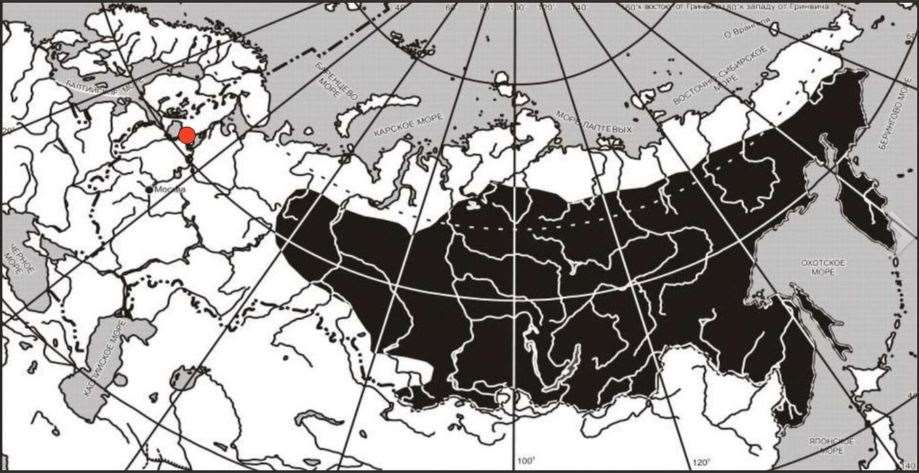

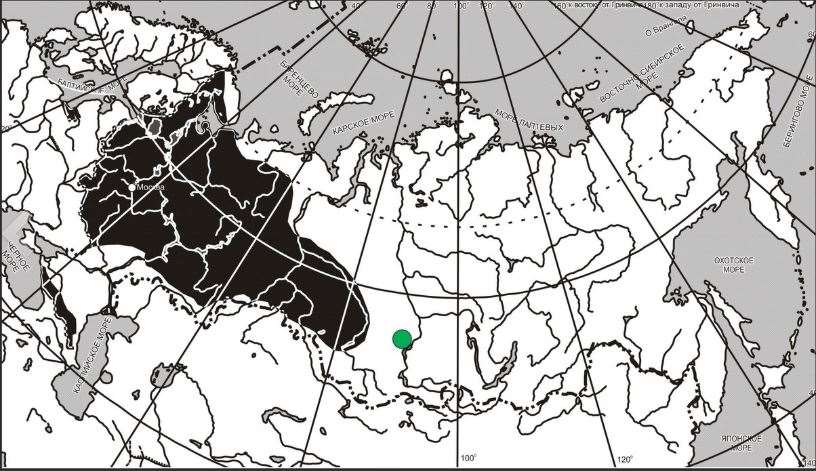

Но с наступлением межледниковья около десяти тысяч лет назад обе равнины в значительной степени поросли лесом и покрылись болотами. С тех пор многие из старых обитателей вовсе вымерли, зато по равнинам бродят и другие животные, редкие или совсем здесь не встречавшиеся в прошедшую эпоху оледенения. В частности, в лесной и лесостепной зонах к западу от Уральских гор обосновалась лесная куница, или желтодушка (Martes martes), а лесную зону к востоку от Уральских гор облюбовал соболь (Martes zibellina). (Фото 3) На территории Приуралья отмечаются места совместного обитания этих видов.

Оба зверя относятся к куницам, обладают характерным для своего рода обликом, являясь средних размеров хищниками, ведущими полудревесный образ жизни. И вот, в конце XIX – начале XX века лесная куница начинает свою экспансию на восток, переваливая через Урал и осваивая Сибирь, как некогда это делали русские поселенцы. Всё это породило в научном сообществе множество вопросов, которые можно свести к одному: «Что всё это значит?»

О сходстве детектива и учёного

Сразу же возникло две версии происходящего. Такие авторы, как известный советский зоолог и исследователь фауны Владимир Георгиевич Гептнер, полагали, что мы столкнулись с видом, который недавно начал заселять Западную Сибирь. Другие, как ещё один советский зоолог Владимир Николаевич Скалон, не усматривали в этом ничего нового, полагая глубокие заходы лесной куницы далеко за Урал в прошлом.

И, чтобы окончательно поставить точку в этой проблеме, потребовались усилия многих исследователей разных специальностей, по крупицам собирающих информацию из разных источников, как детективы находят улики, обобщают данные и делают обоснованные, доказанные выводы.

Конечно, прежде всего, потребовались статистические данные о заготовках пушнины, результатах анкетирования охотников и учётах численности животных, проводившиеся в разные годы. Помимо этого, исследователи располагают архивными данными со времён, когда учёты численности целенаправленно не велись, зато собирались сведения о торговых сделках, ясаке, просто упоминались встречи с разными видами в записях путешественников. Наконец, есть ископаемые остатки животных из пещер и поселений древних людей.

(Фото 4) Подпись к фото: Субфоссильные (полуископаемые) челюсти куниц из коллекции Н.Д. Оводова, найденные в пещерах в окрестностях г. Красноярска. Кто из них соболь, а кто желтодушка? (Фото Михаила Девяшина).

Сложнее всего, пожалуй, дела обстоят с ископаемыми остатками. Каково отличить по отдельным фрагментированным костям двух похожих и в живом виде животных? Этому подчас оказываются посвящены отдельные научные работы. Например, в работе 2013 года Вячеслав Владимирович Гасилин, старший научный сотрудник лаборатории палеоэкологии ИЭРиЖ УрО РАН, предлагает для видовой диагностики измерять нижние челюсти животных и вставлять результаты промеров в классификационные функции, построенные в дискриминантном анализе.

Думается, что работа с ясачными книгами представляется самым надёжным источником информации о добыче животных в XVII–XVIII веках. Она проведена советским биогеографом Сергеем Васильевичем Кириковым, сделавшим по ним крупные обобщения. Помимо ясачных книг есть менее надёжные записи, работать с которыми нужно осторожнее. Например, упоминание о продаже шкурки в каком-либо регионе не всегда означает, что шкурка была добыта в этом же регионе, а видовая принадлежность шкурки не всегда указывается точно.

Лесная куница: туда – обратно

Оказалось, что кости лесной куницы встречаются в местонахождениях лесостепной зоны Западной Сибири со времён неолита и раннего бронзового века (около 4000 лет назад), причём иногда соседствуют с соболем. Более того, кости желтодушки также обнаруживаются значительно дальше на восток – в пещерах в окрестностях Красноярска, где в настоящее время она не встречается.

Олег Юрьевич Тютеньков, ученый секретарь Северского природного парка, научный сотрудник Томского государственного университета, нашёл упоминание неких куниц наряду с добытыми там же на берегах Енисея соболями в челобитной красноярского конного казака МихаилаУльянова в сибирский приказ, датированной 1640 годом. В целом вырисовывается картина, когда лесная куница с древности обитала в лесостепной зоне и на юге лесной зоны Западной Сибири, и дальше на восток, распространяясь аж до самых берегов Енисея, кое-где сосуществуя с соболем. Оба вида добывались человеком, попадая, в частности, в ясачные книги.

На протяжении XVII–XVIII веков численность обоих видов сокращалась, и ареал лесной куницы отступал на запад, а соболя – на север, глубже в лесную зону. Связанно это, вероятно, с перепромыслом, чрезмерным истреблением зверьков ради меха. К концу XVIII века лесная куница осталась только на территории Приуралья, а ареал соболя стал разорванным на отдельные участки.

А с начала XX века наблюдается восстановление ареала лесной куницы. Она не заселяет новые для себя территории, а возвращается в исконные места обитания. Причём, процесс идёт рывками, неравномерно, охватывая даже солидную часть лесной зоны Сибири вплоть до средней тайги, местами по северу достигая берегов Енисея. Параллельно медленно, в том числе в результате реакклиматизационных мероприятий, восстанавливал численность и соболь. И понемногу он вытеснил лесную куницу из лесной зоны в лесостепь.

В настоящее время самая восточная точка обитания лесной куницы – предгорье Алтая, и встречается она только в лесостепной зоне Сибири. Но это не предел, и потенциально этот вид может двигаться дальше, восстанавливая свой ареал до Енисея в районе Красноярска.

Повод для оптимизма

А что же с соболем? Встречался ли он в прошлом на западе от Уральских гор и как далеко? Этот вопрос тоже давно обсуждался в научных кругах, и сведения в литературе на сей счёт также противоречивы. Так советский зоолог Сергей Иванович Огнёв в своей работе 1931 года приводит сведения из исторических источников об обитании соболя на северо-западе Восточной Европы и в Финляндии. С.В. Кириков, исследуя письменные документы прошлого, пришёл к выводу об обитании соболя на севере и в центре лесной зоны Восточной Европы в историческом прошлом.

В настоящее время морфологами достоверно подтверждено обитание соболя по крайней мере в неолите Прионежья.

| Элемент таблицы | Элемент таблицы |

|

|

Современные ареалы лесной куницы и соболя. Зелёной точкой показаны самые восточные местонахождения ископаемых остатков куниц, красной – самые западные местонахождения ископаемых остатков соболя.

Порой наблюдая такие явления, как расширение ареалов каких-либо видов, мы видим в этом что-то необычное. Но стоит копнуть чуть глубже (то есть, перелопатить массу древних документов, свидетельств, археологических и палеонтологических находок), и оказывается, что эти животные жили здесь на протяжении большей части истории.

А ещё это повод для оптимизма – виды не только вымирают и сокращают ареалы, но и, наоборот, восстанавливают численность и возвращаются в места своего обитания после истребления в прошлом.