Летопись сооружения железнодорожной ветки Чум-Лабытнанги

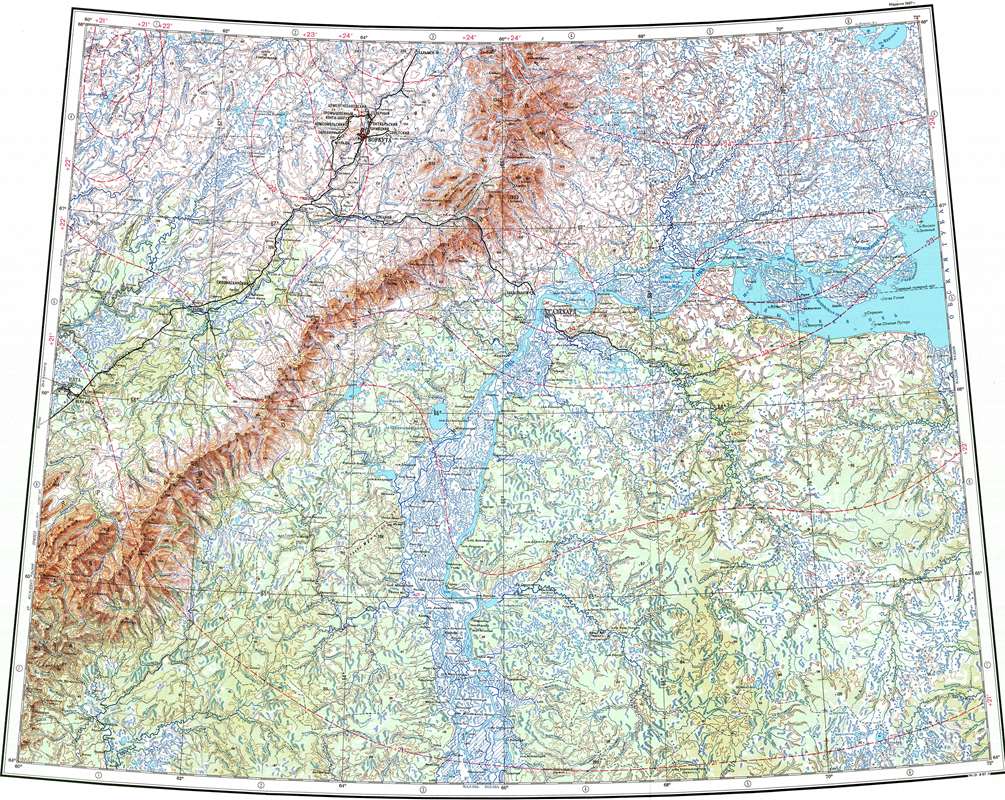

В феврале 1947 года Совет Министров СССР принял постановление «О производстве проектно-изыскательских работ по выбору места для строительства порта, судоремонтного завода в районе Обской губы и железной дороги от Северо-Печорской магистрали до порта». Начальным пунктом был определён разъезд Чум на трассе Печорской магистрали, а конечным – Мыс Каменный на восточном берегу Ямала.

Изыскательские работы на будущей трассе проводились Министерством Внутренних Дел, а будущего порта – управлением Главсевморпути (ГСМП). Они должны были закончиться к началу августа 1947 года. Для производства работ в апреле этого же года приказом министра внутренних дел СССР создано Северное управление Главного управления лагерного железнодорожного строительства (ГУЛЖДС) с центром в поселке Абезь (Коми АССР).

Управление строительства помещалось в длинной землянке, рядом находилась штабная колонна, где содержались заключенные, работавшие в управлении стройки, и производственные лагерные колонны.

Начальником Северного управления ГУЛЖДС (СУЛЖДС) и строительства дороги № 501 и № 502 МВД СССР (сооружение железнодорожной ветки от трассы Чум-Лабытнанги в направлении мыса Каменного) был назначен В.А. Барабанов. На мысе Каменном планировали построить порт, судоремонтный завод и жилой посёлок.

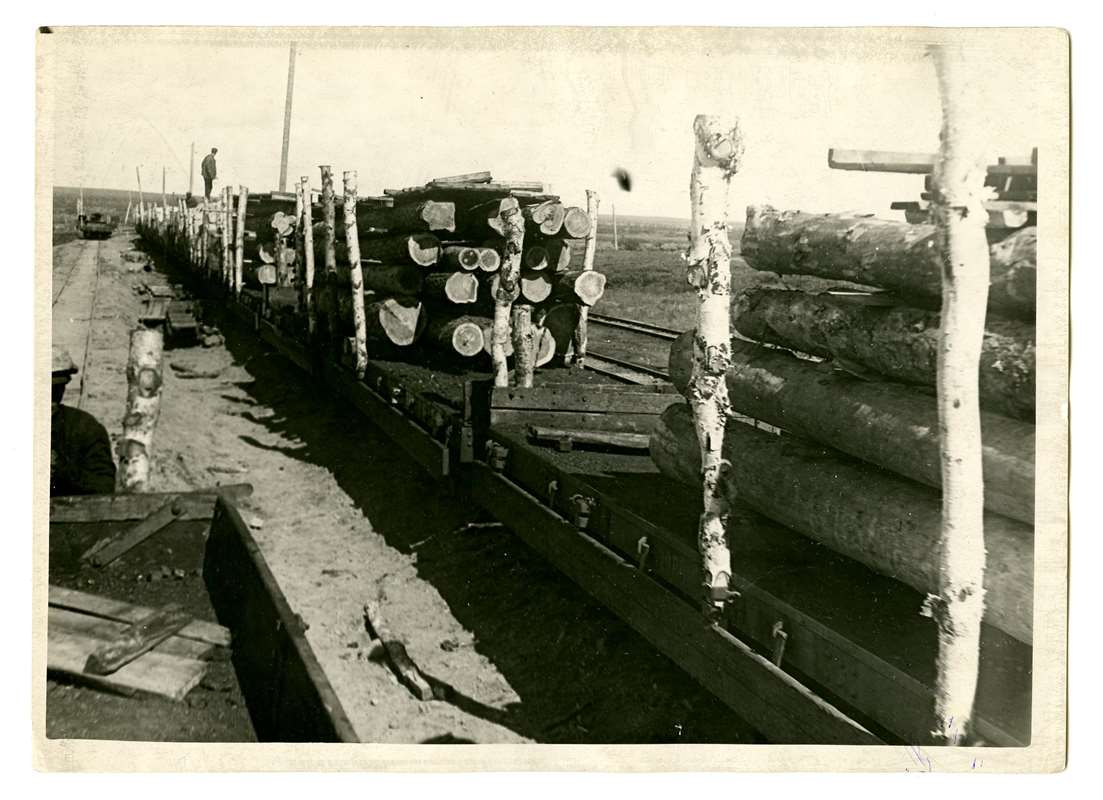

В мае начались земляные работы от разъезда Чум на восток, и уже 2 августа был сдан в эксплуатацию первый мост – через реку Воркуту. Строительство было таким важным, что финансировалось по фактическим затратам через Промстройбанк Коми АССР.

К концу года выяснилось, что по объективным причинам строительства порта оказалось невозможно, и все силы бросили на строительство 192-километровой ветки Чум-Лабытнанги. Авторами этого проекта были инженеры Н.Д. Михеев и А.Д. Жилин. К началу декабря 1947 года уже было открыто рабочее движение поездов на участке Чум –Собь, протяженностью 118 километров. Дорога была проложена через Полярный Урал по Собь-Елецкой долине, прорезавшей его насквозь. В 1948 году здесь прошёл первый рабочий поезд, а в постоянную эксплуатацию ветка была принята в 1955 году.

До наших дней на всём 192-километровом пути сохранилось восемь станций – Чум, Елецкая, Хорота, Полярный Урал, Собь, Харп, Обская и Лабытнанги. Не все из них так именовались изначально. Так, станция Елецкая изначально носила название Елецкий, что связано, видимо, с находившимся рядом одноимённым посёлком (назван так по протекающей рядом реке Елец). Станция Харп до января 1968 года именовалась Подгорной, видимо, из-за того, что располагалась уже за пределами высоких уральских хребтов (под горами). Названия всех станций происходят от находящихся вокруг них географических объектов.

На участке от Чума до моста через реку Воркуту изначально существовали три остановочных пункта – Предузловая, Выль-Вож и Пурга, позже упразднённые. Мост через реку Воркуту, ширина которой достигает 50-70 м, – это первое сложное техническое сооружение. Это место на географической карте Русского Севера одно из наиболее примечательных; тут сливаются две реки – Уса и Воркута. Отсюда начиналось освоение Воркутинского угольного месторождения и основание самого города Воркуты.

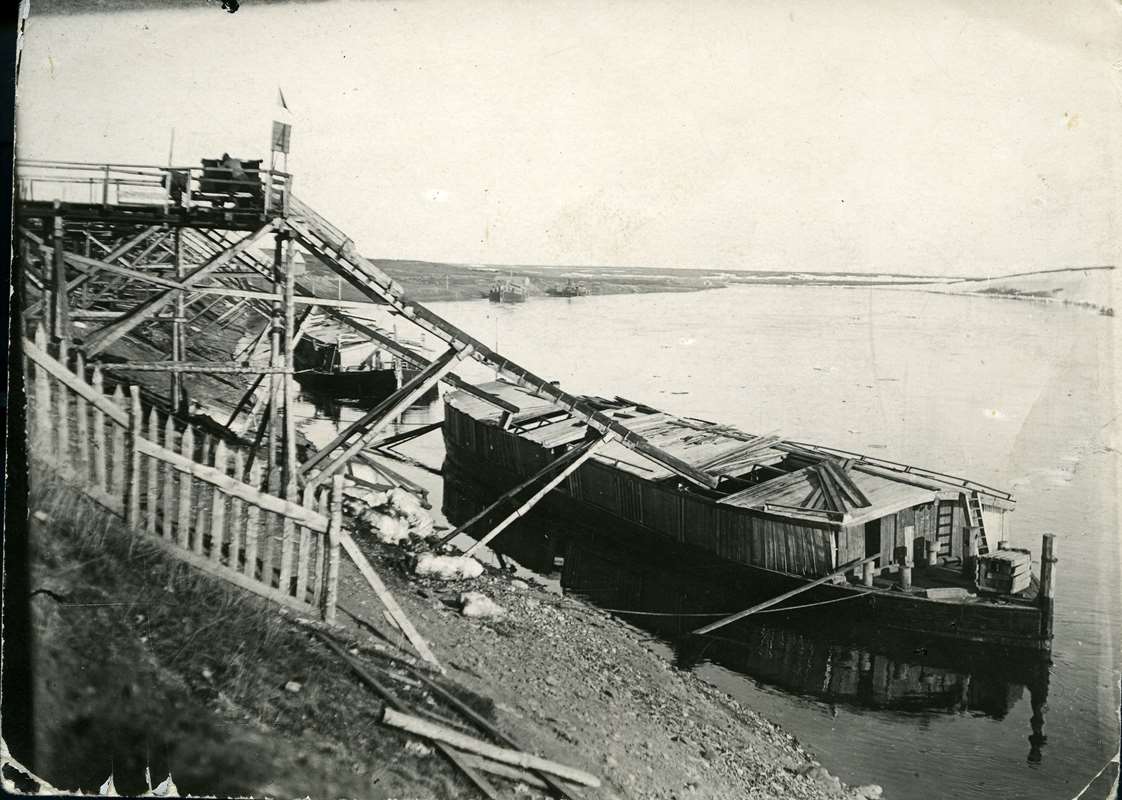

Чуть выше устья Воркуты на Усе еще в 1931 году был организован посёлок Усть-Воркута, или Воркута-Вом (по-коми), и одноимённая пристань. Сюда из Нарьян-Мара по Печоре и Усе на баржах доставляли необходимые для будущего Воркутинского промышленного узла грузы и заключённых.

Первые несколько лет от этой пристани лошади тащили вверх по Воркуте баржи с грузами, будущими строителями и шахтёрами. В 1933 году до строящегося города по левому берегу реки проложили 64-километровую Воркутинскую узкоколейную железную дорогу, и она до начала войны выполняла роль основной транспортной магистрали. Сюда же на баржах по Воркуте доставляли уголь с воркутинских шахт для вывоза на «большую землю». В 1941 году пристань ликвидировали.

На правом берегу Усы, от реки, шла грунтовая дорога к созданному на левом берегу Воркуты, за мостом, у железной дороги ДОК’у (деревообрабатывающему комбинату). Рядом с ДОК’ом находилась одноимённая станция (она имела статус станции 3-го класса). Часть строений находились между рекой и полотном дороги. Для подачи воды из Усы имелась водокачка, соединённая водопроводом с ДОК’ом, а для заправки водой паровозов – гидроколонка. Давление в водоподающей системе поддерживалось с помощью водонапорной башни.

Место слияния этих двух рек славится совершенно непохожими на окружающую тундру пейзажами: тут на широких пойменных террасах можно наблюдать похожие на лес многометровые в высоту ивовые заросли и луга с многоцветным разнотравьем. Да и за пределами пойм обеих рек находится последний в предгорьях лесной массив. Он тянется на север, по Воркуте вверх на пару километров, и на восток, в направлении Полярного Урала, включая восточный склон хребта Усвабердмусюр, и вниз по Усе.

На правом берегу реки Усы близ устья реки Воркуты возвели большой посёлок – Сангородок, состоявший из десятка с лишним зданий. Для снабжения домов водой были выстроены водонапорная башня с водокачкой. С левым берегом Усы Сангородок связывала паромная переправа. Развитая пойма рек благоприятствовала созданию тут очага сельскохозяйственного освоения. Были организованы выпас коров и лошадей, сенокосы. Сенокосы тянулись вниз по течению Усы, где на правом берегу для нужд сенокосников было организовано «пристанище» типа хутора, Тит.

Восточнее ДОК’а несколько десятков километров железная дорога проходит совсем рядом с рекой Усой. Первой от ДОК’а находилась станция Никита, а ближе к реке Усе – одноимённый посёлок. В былые времена на станции и в посёлке было несколько жилых строений, но последние несколько десятилетий постоянного населения тут нет. Примерно в километре от Никиты находился разъезд Усинский из нескольких технических строений, бараков и казарм.

В 200-300 метрах от разъезда Усинского железная дорога по мосту пересекает реку Усу, а дальше, в 100-150 м от него, находится ещё один переход – мост через реку Лёкъелец. Это место сливания крупных рек Усы, Лёкъельца и Ельца. Между устьями Усы и Лёкъельца находилось селение Елец.

Восточнее моста через Лёкъелец – станция 2-го класса Елецкая. Она существует с 1949 года. Рядом со станцией находится поселок Елецкий, где проживает обслуживающий железную дорогу персонал, а также администрация поселения. Это единственная станция на всей железнодорожной ветке, где сохранилось первоначальное здание вокзала.

На первых этапах существования станции и посёлка здесь располагался большой мужской лагерь, который ликвидировали только в 1958-1959 годах. В 1954 г. вместо старого депо с двумя канавами для осмотра паровозов и вагонов было построено новое. На станции имелся угольный склад для обеспечения паровозов топливом. Здесь же была одноэтажная электростанция с машиной «Локомобиль», топившейся углём, с паровым котлом, топкой и паровой машиной. Стоял здесь и ангар Хойлинского горно-обогатительного комбината (сюда планировали вывозить бариты с крупнейшего в стране Хойлинского месторождения).

В первые годы существования станционного посёлка в нём появились овощехранилище, интернат, под который был приспособлен обычный жилой дом, магазин, больница, занимавшая старый барак с печным отоплением, пожарное депо с пожарной машиной. Елецкий поселковый совет занимал деревянное одноэтажное здание послевоенной постройки без водопровода и канализации, но с печным отоплением. Имелась в станционном посёлке и школа, под неё было приспособлено деревянное одноэтажное здание с восемью печами. В интернате обучались дети ненцев и коми оленеводов, русских железнодорожников, живших на станциях, разъездах и в посёлках.

Со времен ГУЛАГ’а в посёлке имелась некоторая инфраструктура – танцплощадка, фонтан и сквер. Со временем тут построили отдельные здания интерната (двухэтажное) и больницы, детский сад, ясли, почтовое отделение, сберкассу, столовую, библиотеку, мастерскую по пошиву одежды и метеостанцию. Появились и улицы – Вокзальная, Железнодорожная, Школьная, Набережная, Советская, Тундровая, переулки Связной и Школьный. Жилые дома, увы, многие годы напоминали бараки, что являлось наследием недавнего прошлого. В первые годы после начала эксплуатации железнодорожной ветки в посёлке проживало три тысячи человек, а затем численность жителей стала снижаться. При станции и посёлке существует своё кладбище.

От станции Елецкой начинается второй перегон (длиной 66 км) до станции 3-го класса Собь с двумя промежуточными станциями Хорота и Полярный Урал. В начале перегона есть одно примечательное место – платформа 61 км. Сначала это была станция Береговая. Такой её высокий статус был связан с тем, что во время строительства тут располагался известковый завод, от которого сейчас остались лишь кирпичные трубы (очень характерной формы – «бутылка») и остатки стен. На этом перегоне было ещё несколько «остановок» – платформа 70 км, станция Хорота, платформы 86 км и 92 км, разъезд Тундровый (позже 101 км). В этих точках располагались сараи, бараки и казармы с рабочим инвентарем для ремонта и обслуживания дороги, здесь же могли останавливаться и путейские рабочие.

На очень важном в историко-природном отношении рубеже – Собь-Елецком перевале, изначально находился разъезд Полярный Урал, позже его статус был повышен до станции 3-го класса. На первых этапах строительства на разъезде находился пункт обслуживания подвижного состава с канавой для осмотра паровозов и вагонов, гидроколонка для заправки паровозов водой. Воду качали из озера Перевального, где на северном берегу стояла водокачка, и подавали её вверх по склону по трубе, проходившей под полотном дороги. Рядом со зданием вокзала находилась водонапорная башня. Была тут и метеостанция. До мая 1950 года здесь располагалась Центральная база Полярно-Уральской геологоразведочной экспедиции. Позже её перевели на 106-й км (в тупик карьера стройки 501).

Восточнее располагался разъезд Волок (впоследствии 101 км). Ещё восточнее была организована «остановка», которая в течение 70 лет не раз меняла своё название. В связи с переносом сюда со ст. Полярный Урал базы геологоразведочной экспедиции с мая 1950 года здесь развернулось большое строительство: сооружение складов и удлинение железнодорожного тупика. Железнодорожный тупик был удлинен до максимальной возможности в 250 метров. Так возник на 106 км железной дороги Чум – Лабытнанги посёлок Полярный.

Посёлок просуществовал почти пятьдесят лет, до 2004 года. В нём находилась производственная зона с конторой Полярно-уральской геологоразведочной экспедиции, гаражом, механическими мастерскими, пилорамами и складами. Тут же впечатляющая святая святых бывшего «геологического треста» – керно-хранилище, уникальный банк данных, где хранятся образцы пробуренных горных пород. Если все керны выложить в ряд, то получится своеобразная «лента» с информацией о «прошлом» хребтов Полярного Урала, по которым можно проследить историю Полярного Урала с древнейших геологических эпох. Фактически недра – это Полярный Урал в «историческом» разрезе.

Время расцвета посёлка пришлось на 1970-1980-е годы. Его жилая часть включала пятнадцать двухэтажных 16-квартирных домов с централизованным водоснабжением и отоплением. Здесь также находилась котельная, дизельная электростанция, водозабор из двух скважин, средняя школа (последний выпуск которой состоялся в 2004 году), баня, детские игровые площадки, ясли-сад, клуб, пекарня, магазины, гостиница, горнолыжный подъёмник, узел телефонной связи (а позже и – радиосвязи и спутникового телевидения) и даже крытый каток. Повсеместно были заметны телеантенны, посёлок имел и своё почтовое отделение.

В Полярном проживало более тысячи человек. К 2004 году все его жители были переселены: кто в город Салехард, кто в поселок Харп, а кто и совсем уехал с Севера. Помимо геологов и обслуживающего персонала, тут также проживала часть бригады, обслуживающей прилегающий перегон железной дороги. Восточнее Полярного железная дорога по четырехпролётному мосту пересекает реку Большую Пайпудыну. За ним – станция Собь. Как и на всех станциях этой ветки, помимо основного пути, тут ещё два дополнительных. Строения стояли на южном склоне северного хребта долины и у берега реки. На станции паровозы дозаправлялись водой, для чего имелась гидроколонка и снабжающая её водой водокачка.

Восточнее станции Собь теснившие речную долину хребты постепенно отодвигаются от трассы, и в глубь уральских гор наступает лиственничный лес. На самом длинном перегоне Собь-Харп всего три «остановки», их названия трижды изменялись. Неподалёку от платформы Красный Камень размещалась одноимённая мужская лагерная зона.

До конечной станции Лабытнанги остались две станции этой ветки – Харп и Обская. Фактически они являются последними перед конечным пунктом – станцией Лабытнанги. Станция Обская во время постройки ещё в конце 1940-х годов должна была стать узловой станций, откуда планировалось тянуть путь ветку на Ямал, к порту Мыс Каменный.

От былой обстановки на железнодорожной ветке практически ничего не сохранилось. На одних станциях-разъездах отстроены новые здания вокзалов, выкрашенные ядовито-жёлтой краской. Кое-где рядом с ними ещё можно увидеть старые строения, ныне более напоминающие «сараи». На других – старые деревянные вокзалы обшиты сверху сайдинговым профилем кислотно-жёлтого цвета и они уже смотрятся более красивыми на фоне серых гор…

Вернуться в Содержание номера