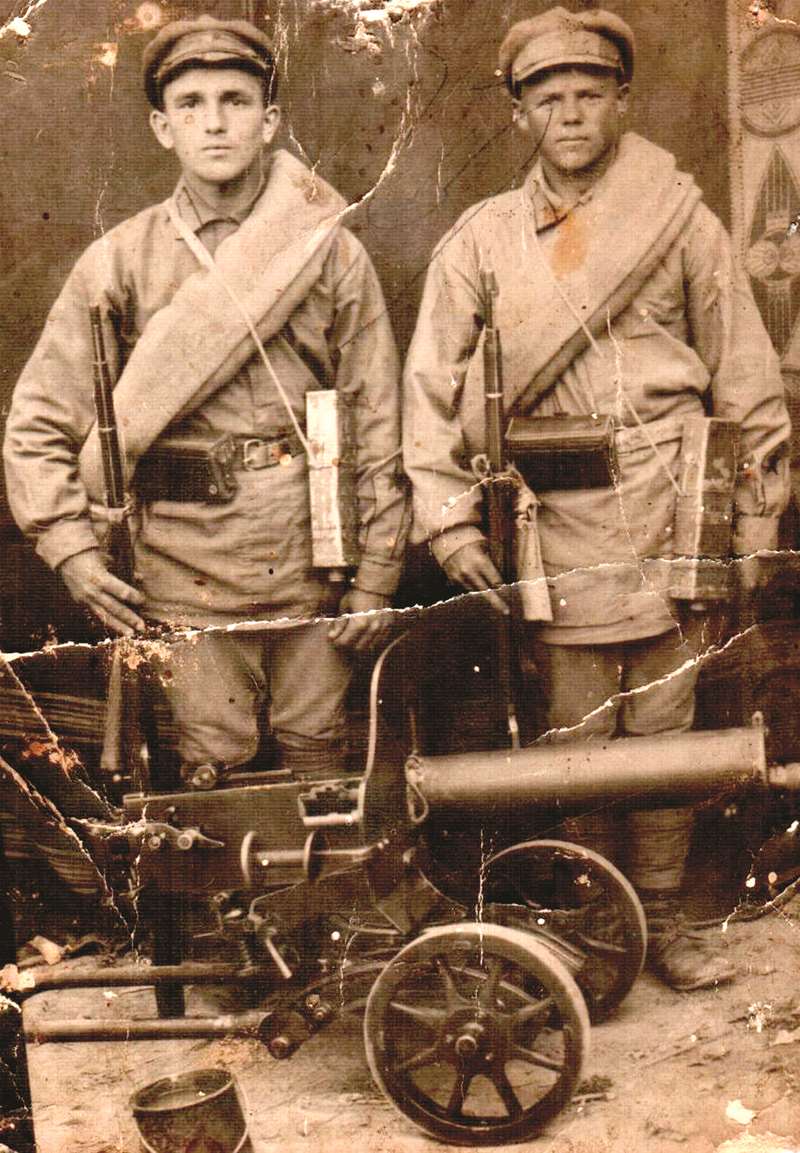

В Великой Отечественной войне участвовал мой отец, сержант Савелий Лукич Шельпяков, 1902 года рождения, пропавший без вести 8 мая 1942 года. Служил в составе 152 стрелковой Днепропетровской ордена Ленина Краснознаменной, ордена Суворова дивизии. Я хочу, чтобы он был зачислен в состав этого бессмертного полка.

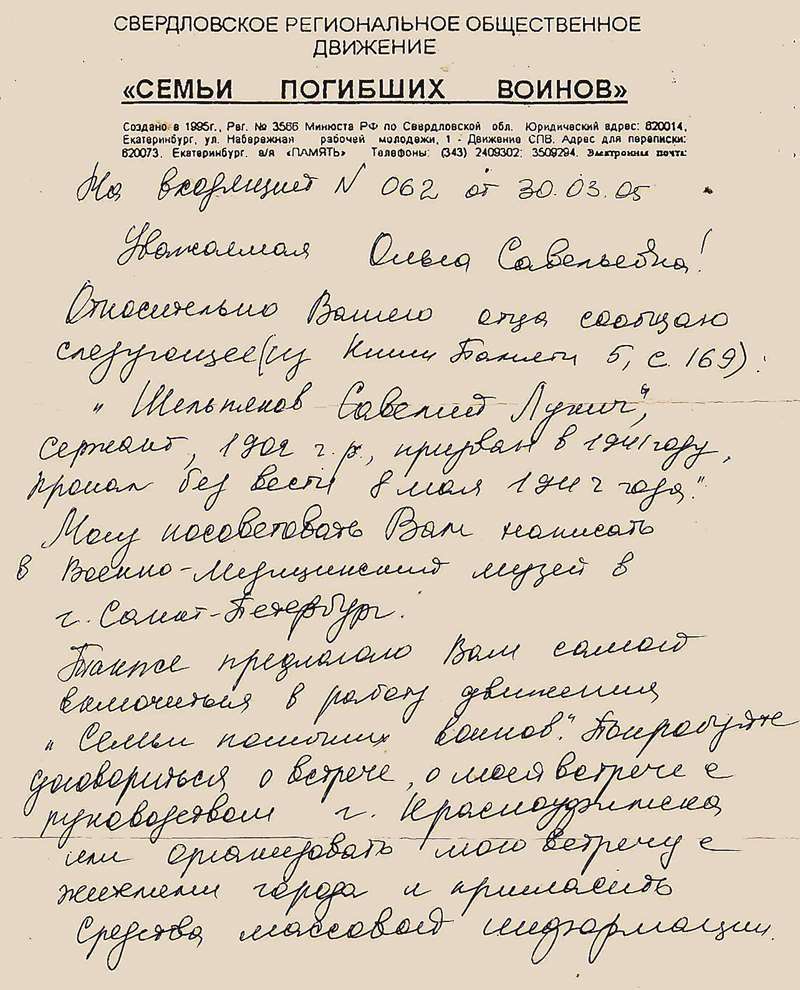

Он ушел на войну в 1941‑м (хотя у него на тот момент была бронь). Ушел из г. Верхотурья, Свердловской области, где он проживал со своей семьей. Был призван Новолялинским военным комиссариатом. На протяжении более 20 лет я вела поиск каких-либо сведений о судьбе своего отца. Куда бы ни обращалась, отовсюду приходили отрицательные ответы: данных о его судьбе в архивах нет. Как будто и вообще не было такого солдата. Хотя маме пришло извещение от командира Ляшенко, что папа, со слов выживших в той трагедии солдат, был отправлен в первый медсанбат… Да, он занесен в Книгу без вести пропавших (т. 5, стр. 169).

Но мне удалось добраться до трагедии, которая его постигла. Помогли поисковики Забытого полка, которым я низко кланяюсь. В День Победы 9 мая утром захожу в церковь, ставлю свечи за умершего папу и за здоровье этих добрых и отзывчивых людей. В официальных источниках об этой трагедии ничего не писалось, а ветеранам, видимо, было запрещено об этом даже вспоминать.

Одна из легенд о боях на Севере в годы Великой Отечественной — легенда о «Замерзшей дивизии». Впервые о ней написала газета «Полярная Правда» 22 июня 1999 года. Автор — местный историк, Почетный гражданин города Мурманска Лев Журин. Но начну с изложения архивного документа.

22 декабря 1941 года командир дивизии полковник Вехин и полковой комиссар Иванов в Красноуфимском районе Свердловской области (Урал ВО) приступили к формированию 152 стрелковой дивизии. В ее состав были призваны военнообязанные 17 национальностей, на 75% совершенно не обученные. Вошли также поправившие здоровье в красноуфимских госпиталях после ранения красноармейцы. 16 февраля 1942 года дивизия в составе: 480 стрелкового полка, 544 стрелкового полка, 646 стрелкового полка, 333 артиллерийского полка, противотанкового дивизиона, саперного батальона, батальона связи, медсанбата, зенитной батареи, разведроты, химроты, автороты общей численностью 11 371 человек из г. Красноуфимска выступила на Карельский фронт (ЦАМО. Ф. 152 сд. Оп. 1. Д. 1).

А вот выдержки из книги Олега Смыслова «Окопная правда войны», которые далее цитирую: «…152 стрелковая дивизия с весны 1942 года находилась в резерве Карельского фронта и располагалась в Кеми. Погода в этот период в Карелии выдалась неожиданно теплой, и командующий фронтом не без чьих-то ходатайств приказал досрочно на 20 дней переодеть подчиненные ему войска в летнее обмундирование. Естественно, попала под этот приказ и 152 стрелковая дивизия, отправленная на Крайний Север. 1 мая 1942 года бойцов этой дивизии хорошо накормили, выдали им по 100 наркомовских граммов и, погрузив в эшелоны, отправили под Мурманск, где шли напряженные бои… Сразу же по прибытии в Колу личный состав дивизии выгрузился и двинулся в путь пешим порядком по безлюдной тундре на расстояние почти в 90 км. 3 мая 1942 года на половине пути пошел дождь. А ночью разыгрался ураганный ветер и ударил мороз. Марш колонны замедляли машины с боеприпасами и продовольствием в сторону фронта и обратно с ранеными и больными. Грунтовая дорога была очень узкой, и встречный транспорт едва разъезжался. Кроме того: днем распутица, а ночью гололед. 4 мая ветер с мелким дождем усилился. Шинели стали тяжелыми, а ноги в ботинках быстро промокли и начали отмерзать. 5 мая ветер ураганной силы и началась снежная вьюга».

Питание и ночлег на местах стоянок не были организованы. Солдаты погибали от холода и голода. «Во главе колонны верхом на коне ехал пожилой комиссар майор Рябов. Озверелые от голода бойцы окружили его и злобно стали требовать, чтобы их накормили. Комиссар слез с коня, снял седло и бросил его в сторону: «Убивайте коня! Вот все, чем я могу помочь вам!» А сам, шатаясь, пошел дальше пешком. Коня сразу пристрелили и с дракой разорвали тушу на куски. Ели сырое мясо без соли и хлеба. Вьюга бушевала уже третьи сутки… Особенно страшной была ночь 6 и 7 мая. Дорога устлана трупами бойцов. Кое-где в снежных ямах за огромными валунами разожгли костры. Бойцы вокруг них сразу заснули, и огонь никто не поддерживал. А утром вокруг погасших костров лежали заснеженные трупы. В самый пик вьюги 7 мая дивизию повернули обратно по уже пройденной дороге к озеру Порт-Лубол. Возвращались буквально по трупам своих товарищей, так и лежащих на дороге. Едва шевелились умирающие. Но на них никто не обращал внимания…

8 мая вьюга стала затихать. Командующий 14 армией генерал Щербаков приказал организовать спасательные группы. В их составе были медработники из полевых госпиталей с термосами горячего чая и медикаментами для обмороженных. Подвезли и установили палатки. Затопили переносные чугунные печки. Созданная в связи с этой трагедией комиссия установила, что личный состав дивизии истощен на 80% и дивизия небоеспособна. Обмороженных, ослепших и тяжелобольных отправили в тыловые госпитали. Часть больных оставили в медсанбате. Во вьюге с 5 по 8 мая 1942 года замерзли насмерть 484 человека, а 1683 обморозили ноги, руки, лицо, уши. Еще 196 бойцов погибли в боях с немецкими егерями, 28 пропали без вести и 527 получили ранения. Братские могилы замерзших затерялись где-то между 25 и 68‑м километрами дороги Мишуково — Титовка. Вечный им покой! И укор живым за то, что обрекли павших на забвение».

Вернувшись к озеру, дивизия две недели приводила себя в порядок, строила землянки и огневые точки. В Ставку Верховного командования было сообщено, что в связи с этим положением наступление может не иметь успеха. Сам Сталин по телеграфу передал приказ об отмене наступления, отводе дивизии на отдых и усиленное питание.

Многие из выживших скончались в госпиталях. Но страшно то, что нигде в архивах нет посписочных данных погибших и умерших. В этом я лично убедилась в ходе поиска своего отца. Почему? В чем они виноваты? В том, что погибали, так и не успев сделать ни одного выстрела?

Сведения, добытые мной из газет и книг, подтвердили поисковики «Забытого полка». Их письмо, полученное 10 марта 2010 года, привожу полностью: «Добрый день, Ольга Савельевна! ППС 1666 (полевая почтовая станция) — это 152 стрелковая дивизия, которая сформирована в Красноуфимске как 430‑я стрелковая дивизия, 7 января 1942 года переименована в 152‑ю стрелковую дивизию. 16 февраля 1942 года дивизия закончила формирование. В действующей армии с 7 апреля 1942 года по 1 февраля 1943 года, с 2 марта 1943 года по 1 апреля 1944 года, с 28 мая 1944 года по 14 сентября 1944 года, с 13 октября 1944 года по 1 апреля 1945 года и с 20 апреля 1945 года по 11 мая 1945 года.

16 февраля 1942 года дивизия закончила свое формирование и была передислоцирована в район города Сокола Вологодской области, а в апреле 1942 года направлена в распоряжение командующего Карельским фронтом, в г. Кемь, во второй эшелон войск фронта, затем 30 апреля 1942 года переброшена в Мурманск. Насчитывала 11370 человек личного состава.

В ночь накануне 1 мая 1942 года дивизию подняли по тревоге, погрузили в эшелоны и отправили в Мурманск. Пушки, боеприпасы, кухни, продовольствие должны были прибыть позже другими эшелонами. Переправившись через Кольский залив, дивизия совершает 80‑километровый марш на передовую по безлюдной голой тундре, чтобы принять участие в оказавшейся безуспешной Мурманской наступательной операции войск 14‑й армии с рубежа реки Западная Лица. Двигалась колонной по дороге Мишуково — Титовка.

Переход начался 2 мая, а через пять суток 152‑стрелковая дивизия почти полностью погибла. Стояла по-весеннему солнечная погода, поэтому солдаты были одеты в летнюю форму. Шли колонной по дороге, которая представляла собой желоб в снегу и льдах. Днем ветер неожиданно сменился на северо-западный. На небе появились темные низкие тучи. А к ночи начался ад. Тяжелый мокрый снег крупными хлопьями падал на голову, слепил глаза, превращал легкую одежду в мокрую тряпку…

Но самое страшное было впереди. Вдруг с моря подул морозный ветер, и гимнастерки мгновенно превратились в ледяные скафандры. А потом — пурга. Комья снега величиной почти с кулак неслись с огромной скоростью над землей. На расстоянии вытянутой руки — сплошная мгла.

Люди теряли ориентировку, но колонна продолжала двигаться. Шли, пока снежные завалы прочно не перекрыли дорогу. Те, кто успел схватиться за узду лошадей, еще пытались держаться на ногах. Остальные падали в снег и передвигались ползком из последних сил. Уставшие, они засыпали… Навсегда.

Буран был такой сильный, что крики о помощи тонули в свисте ветра. Колонна замерла. Пытаясь спастись, люди уходили в сторону, бежали в снежную пустынную даль поодиночке и умирали. Тот, кто еще мог передвигаться, шел, невзирая на упавших товарищей. Помощь означала смерть. Огонь развести было невозможно, полевые кухни затерялись в кромешной темноте, равно как и поклажа с одеждой.

Стихия бушевала пять дней. Снег хоронил тела погибших, на их место приходили другие и, обездвиженные бессилием и голодом, падали. А снег вновь заметал могилы, и мокрый ветер покрывал их ледяной коркой. Навсегда…

Одному из полков авангарда пришлось еще и принять бой. Пока остальные сражались со снежной бурей, передовые части погибали под огнем немецкой артиллерии. Ни первым, ни вторым помощи ждать было неоткуда…

Стихия прекратилась так же неожиданно, как и началась. 7 мая выглянуло солнце, осветив теплыми лучами жуткую картину. Тесно прижавшись друг к другу, мертвые солдаты небольшими группами были разбросаны на огромном пространстве. Кто остался жив — сошли с ума и блуждали по ледяной пустыне, бормоча что-то, понятное только им. Сотни пораженных слепотой петляли в поисках опоры. Теряли оружие, боеприпасы, одежду. А над ними на бреющем полете проносились немецкие самолеты, но почему-то не обстреливали.

152 стрелковая дивизия почти полностью погибла. Два дня прибывшие на помощь военные части собирали трупы и сваливали их у сопок. Основная часть бойцов все же добралась до фронта, но способных держать оружие осталось лишь 20% из почти десяти тысяч! Остальные либо погибли, либо обморозились.

Судя по всему, судя по дате — 8 мая 1942 года, поставленной у вашего отца в Книге Памяти, том 5, стр. 169, — и ваш отец мог там же и погибнуть во время перехода».

Нашим свидетельствам вторят мемуары бывших фашистских горных егерей: «Те, кто был тяжело ранен, замерзал прямо на поле боя в течение короткого времени, — пишет в воспоминаниях австриец Хельмут Керн. — Горные стрелки, прячась в снежных и в выбитых в скалах ямах, в обледеневшей одежде замерзали и умирали от холода… Не было ни одной лазейки, чтобы обогреться у костра. Не было горячего питания. От морозов содержимое консервов превратилось в камень, так что его с трудом нужно было разбивать на куски и отправлять в рот, чтобы эти куски там оттаивали. Следствием этого стали тяжелые кишечные заболевания. Вместе с шоком от ранения приходил животный страх беспомощности перед ужасным концом, который мог наступить от удара советской лопатой или от укола советского штыка. Но человеческая способность переносить боль не знает границ. Один лейтенант шел к своим всю ночь с раздробленной челюстью, а раненые с раздробленными, готовыми к ампутации ногами самостоятельно тащились несколько часов по снегу…». «Мы собирали трупы погибших товарищей и убитых русских на северном участке Западной Лицы, — вспоминает Гелиодор Трибуч. — Мы строили из них временные позиции, укладывали эти промерзшие трупы в штабеля. Они, как это ни кощунственно звучит, были хорошей защитой от выстрелов советской пехоты…».

Буквально в конце марта получила письмо от поисковика из Заполярья Сергея Швецова, с которым в последние годы тесно сотрудничала в поиске. Привожу выдержку из него: «В поисках Савелия Лукича, я думаю, продвинуться дальше будет неимоверно сложно, если не невозможно. Я пришел к двум вариантам: 1 — он был найден, но неопознан, 2 — он не найден, но если найдут, то шансов опознать ничтожно мало. Вновь напоминаю о медальонах, которые были введены для военнослужащих и где предусматривались пергаментные вкладыши-анкеты с указанием фамилии, имени, отчества, воинского звания, года и место рождения, адреса семьи, родных или близких. Медальоны, которые солдаты называли «смертниками», являлись основным средством установления личности погибшего.

В конце 1942‑го медальоны вообще отменили и заменили на красноармейские книжки, которые истлевают без следа. Да и сами солдаты часто не заполняли медальонные формуляры — считалось дурной приметой «писать письмо смерти». Поэтому так сложно устанавливать имена и судьбы павших: поисковики-общественники на сто непогребенных солдат и командиров находят всего лишь два-три медальона. Погибших хоронили на месте боя. А сколько безымянных, незахороненных лежит по лесам и болотам!.. Если добавить сюда, что многие захоронения были перенесены либо уничтожены во время прокладки новой, шоссейной дороги по линии старой дороги Мишуково — Титовка, а я думаю, что это никак не документировалось, то вырисовывается совсем мрачная картина. Хотя появилась мысль, а кто строил дорогу? Когда? И какие сохранились архивы? Видимо, это единственная линия поиска, которую еще можно продолжить».

Пришло время признать наших солдат, участников Великой Отечественной войны, не пропавшими без вести, а погибшими. На сегодняшний день из мобилизованных Советским Союзом на фронт 34 миллионов человек 5 миллионов до сих пор считаются пропавшими без вести. Эти цифры касаются и стран СНГ, разумеется. Мы единственная страна, не признавшая законодательно их погибшими. В Германии, Польше, США такие организации возникли сразу же после войны, у нас же эти люди до сих пор считаются пропавшими без вести. Достаточно было не похоронить погибшего солдата. О них забыли, их предали. Кости их у нас под ногами. Это горько, больно и, по меньшей мере, несправедливо.