Архимандрит Ксенофонт, бывший настоятель Верхотурского Николаевского монастыря, умирал в поселке Медвежья Гора, штаб-квартире Беломоро-Балтийского исправительно-трудового лагеря. Его доставили сюда весной 1932 года — на трехлетний срок по групповому делу об антисоветской агитации. Однако медицинская справка о «старческой дряхлости, миокардии и правосторонней грыже» держала его на правах ссыльнопоселенца.

Приютила неразговорчивая вдова рабочего здешней лесопилки. В ее деревянной халупе без мужика стало пусто. Устроила за стенкой зимовать козу, а к весне вот поселенец подвернись — какая-никакая, а копейка в доме. Да только нездоров оказался, дня не работал на стройке лесозавода — сразу и слег. И зовут, окажись, как ее мужа-покойника — Константином.

Отец Ксенофонт не помнил дорогу сюда из Нижнего Тагила. Какие-то жалкие обрывки. То лицо чье-то мелькнет, то станционная сутолока, а дальше — только трясущийся и будто надающий на него потолок телячьего вагона… А вот что он видел ясно, как божий день, так это улицу в родном поселке Северского завода, соседский почему-то дом с вечно недокрашенными воротами и девочку Нюшу. Стоит будто она и молча протягивает ему большое, даже не надкушенное яблоко. А он смотрит на нее, на яблоко и замирает от немыслимого испуга. Сейчас отец Ксенофонт прекрасно знает, что след этого детского ужаса навсегда запечатлелся на его лице как маска.

И вот от этих недокрашенных соседских ворот, от этого целехонького яблока и неимоверного испуга началась здесь, в Медвежьегорском ИТЛ, недавно зародившемся для стройки Беломорканала, неотвратимая исповедь отца Ксенофонта. И духовником не мог он себе измыслить никого, кроме вопрошающей соседки Нюши. Может быть, потому здесь и сейчас, что за долгое время послереволюционных мытарств впервые оказался он в избяном тепле и одиночестве.

Предстал он себе нынешнему бельцом, отбывающим послушание в монастырской канцелярии. Помнится, лето было 1898 года. В стены Верхотурского монастыря, незнакомо вбирающего тогда общежительные порядки, прибыли по велению епархиального начальства несколько подростков‑законоослушников — на исправление. Чумазые, громкоголосые, глаза вразбег, они собирали вокруг себя и настороженную братию, и послушников, и мальцов из церковного хора. Ни удержу не знали, ни устава. А однажды после трапезы один из прибывших на глазах у всех схватил «Житие преподобного Симеона чудотворца», рванул клочок страницы, насыпал из кармана табаку, изладил самокрутку и, чиркнув спичкой, зажег. Окружающие, онемев, смотрели на неслыханное в этих стенах кощунство. Огонек, едва обуглив край цыгарки, погас. Парень чиркнул снова, потом еще и еще. Бумага «Жития…» никак не давалась огню. Кто-то из послушников хихикнул, и святотатец, швырнув самокрутку, бросился на него с кулаками…

Событие разнеслось по всем кельям и закоулкам. Судачили также и о том, что настоятель, отец Иов, валаамский посланник, в докладе епископу Екатеринбургскому и Ирбитскому Преосвященнейшему Христофору просил оградить вверенную ему обитель от присылки несовершеннолетних преступников, смущающих веру.

Ночами у послушника Константина Медведева горели уши, сон не шел к нему. Происшедшее не давало покоя. Он воочию видел мать того несчастного святотатца вопрошающей: «А где тогда, Отец небесный, спастись сыну ее и ей самой, если даже монастырская обитель отказала в спасении? Ведь Симеон-от праведный остановил, огню не дался. Указал, значит, путь…».

Это ночами. А днями того же лета 1898‑го архимандрит Иов подал рапорт в Екатеринбургскую духовную консисторию о пострижении в монашество Константина Медведева, сына рабочего Северского завода, выдержавшего четырехлетний искус послушанием в канцелярии. Консистория, правда, отказала по недостижении возраста, и монашеский клобук новоиспеченный чернец Ксенофонт надел только в 1901‑м.

…Девочка Нюша наморщила лобик, надкусила яблоко и опять протянула ему. А новоиспеченный инок Ксенофонт уже не мог остановить дальнейшее течение событий, словно бы они происходили без его участия. Трех дней не прошло после пострига, а он уже иеродиакон. В том же 1901‑м исполняет обязанности монастырского казначея, а через полгода рукоположен в сан иеромонаха, черноризного священника, набедренника удостоен за усердие. Еще через год вся монастырская казна под приглядом выученика Северского начального училища. Да что казна! В 1905‑м монастырская братия, поперек существовавшей традиции, сама избирает его своим настоятелем! Фотоснимок той поры передает нескрываемое недоумение на его лице. А на утро следующего дня…

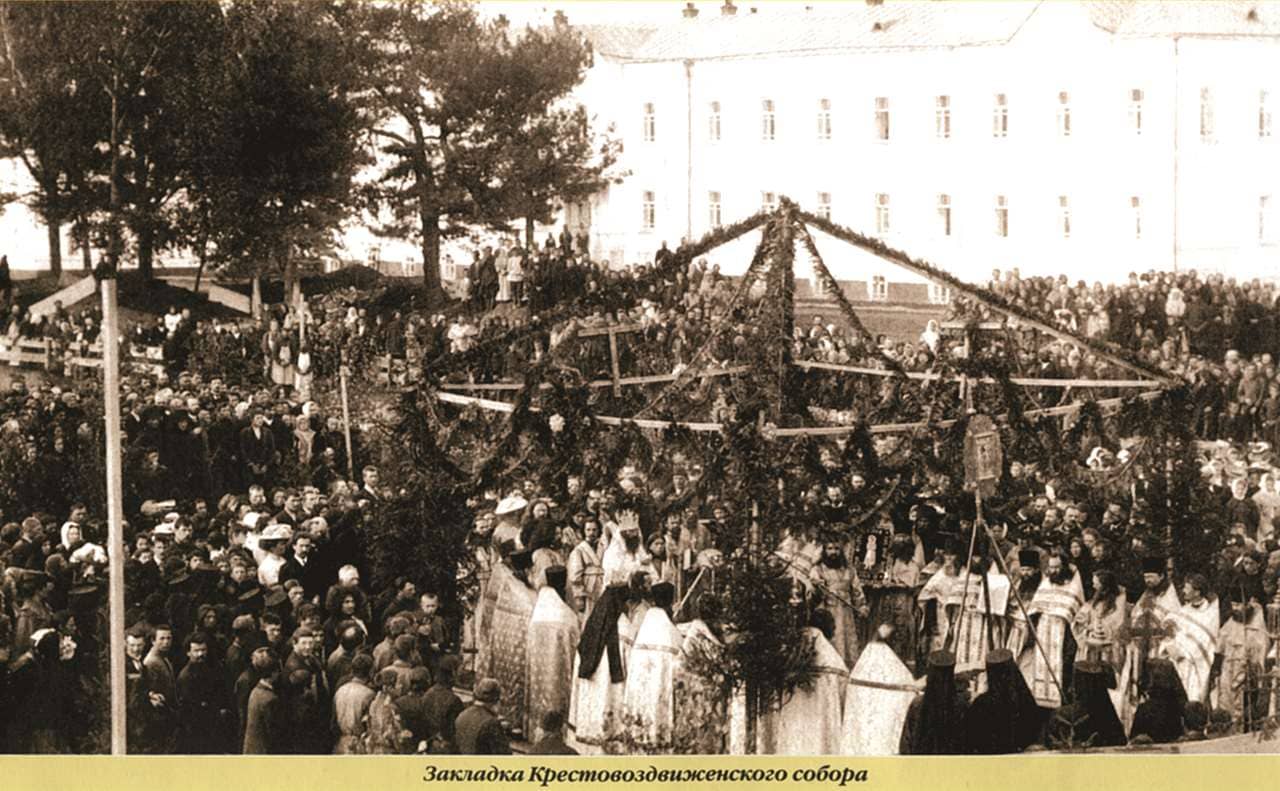

Кровь стучит-колотится сейчас в голове отца Ксенофонта. Все предыдущее шло к этому дню 12 сентября 1905‑го — к моменту закладки храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. И не надо ему лукавить: не само шло, а каждодневным его усердием. Поездками в Екатеринбург, на Мотовилиху, на оренбургскую храмовую новостройку — в поисках храмового образца; обретением техническим надзирателем искусного архитектора Александра Турчевича, поиском надежных подрядчиков земляных, каменных, кирпичных и отделочных работ. Скрупулезным накоплением финансов собственными монастырскими трудами, скромными подаяниями прихожан, милостью попечителей и благотворителей. Первой был на стройке фигурой. И блок за блоком, кирпич за кирпичом росла невиданная в здешних краях храмина. Каждый год тем же сентябрьским днем, когда были обретены монастырем меркушинские мощи Святого Симеона Праведного, катафалк с ракой при высоких гостях и стечении верхотурских обывателей крестным ходом обносили вокруг поднимающегося к небесам храма. Исторические фотоотпечатки запечатлели затылки этой несметной толпы в серых картузах и платках, в многоношенных одежонках. Уныло взирала на тучнеющую обитель скособоченная деревянная округа, смятенная слухами о дальних и близких мятежах и нестроениях. И мнилось тогда отцу Ксенофонту, что каждым кирпичом, каждой вложенной в крепкий раствор копейкой возносится оплот нерушимой православной веры, могущей остановить наступающую со всех сторон апостасию*. Вот уже купола поднялись. Лепниной, росписью и убранством обрастают стены изнутри и снаружи. И новый архипастырь Екатеринбургский и Ирбитский Преосвященный Митрофан после Божественной Литургии освящает храмовые кресты, и ратью необоримой поднимаются они над округой. «Крест Царей Державо, — начертано на юго-западном углу храма, а на северо-западном: — Крест праведных крепость».

А следы испуга на лице настоятеля Ксенофонта то и дело ловит и являет на снимках фотовспышка магния. И подступает, чуется ночами какая-то иная суть происходящего. Не мог отец Ксенофонт взять в толк причину этих тревожных бдений. Если бы только вечная нехватка средств для оплаты выполненных работ, если бы какой-то его недогляд… Это настоятелю не впервой. Но, вознося храмину над неверием, верил ли он сам неподкупно в праведность творимого им?

…Девочка Нюша еще надкусила яблоко и протягивает ему. Да она и не девочка уже, а девица Аня, Аннушка в бело-синем пестрядинном сарафане, поясочком забранном. Господи, как ее по батюшке-то Нюшу-Нюру? Никак Поликарповна? Ведь и не спросишь через эстоль верст! А надо, надо вспомнить… Что-то кроется за этим бытовым пустячком. Поднимаясь над верхотурским миром выше и выше, поднимал ли храм за собой и человека? Или как в стихире Великой субботы: «Да молчит всяка плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом»? А не пропасть ли разделяла «державо царей» и «крепость праведных»? Не от того ли и падают храмы и державы, что непомерно возносят символ свой над сутью и плотью, теряя святость? А не шептал ли ему теми ночами нестяжатель Семейко Пинежанин: не строй, Костька, церковь, пристрой сироту! Да уж не великолепными ли руинами рухнувшего державства и веры кичатся города и веси мирового пространства?!..

Утишилась вдруг боль во чреве отца Ксенофонта, и только кровь деревянным плотницким молотком стучала в голове. И все ближе, ближе тянулась к нему Нюшина рука с надкушенным яблоком.

11 сентября 1913 года, в канун храмового праздника, произошло освящение нового трехпрестольного храма в честь Воздвижения Честного и Животворного Креста Господня, приуроченное к торжеству 300‑летия Дома Романовых. Соборный храм вознесся над одноэтажным Верхотурьем памятником труду и таланту в большинстве своем безымянных архитекторов, мастеров каменного, кирпичного, известкового дела, искусных московских керамистов, сработавших чудный трехярусный светло-бирюзовый фаянсовый иконостас, иконописцев столичной же мастерской С. К. Шварова, населивших это фаянсовое чудо живописными образами, писанными на дощатом цинке…

В день освящения его многотрудного детища и настоятель монастыря иеромонах отец Ксенофонт был возведен в сан архимандрита. Ему вручили тяжелый архиерейский жезл. Тяжелый, сказать, не по весу, а по той настоятельской ответственности, что предстояла отцу Ксенофонту на его остатном житейском и духовном поприще. Ибо где не ударит теперь его пастырский посох, там в большинстве и напасть, там и искушение.

Но глас Симеона, миром обетованного святого, услышан был Ксенофонтом. Первую после того сентября всенародную беду — мировую войну — его обитель с нововозведенным соборным храмом встретила более чем достойно. Попечением настоятеля и братии монастыря она оказалась, буквально сказать, на военном положении. С началом мобилизации именно в стенах обители были сформированы три дружины ратников‑ополченцев, которые до выступления на передовую квартировали и обучались в монастырских зданиях. Одной из этих верхотурских дружин, отправлявшихся на войну, отец Ксенофонт с разрешения епархиального начальства вручил знамя, хранившееся в монастырской ризнице. Это знамя в Севастопольскую кампанию 1855 года реяло над дружиной тогдашнего верхотурского ополчения.

С момента объявления войны в монастыре был оборудован госпиталь и содержался на его средства. Другой лазарет под флагом Красного Креста разместился в монастырской гостинице.

Монастырь приютил и обогрел заботой несколько десятков детей воинов и беженцев, обеспечив их питанием, одеждой и обувью, а также обучением грамоте в монастырской двухклассной церковно-приходской школе. Одновременно дети приобщались и к сельскому труду — хлебопашеству и огородничеству. Попечением отца Ксенофонта была образована для них сельскохозяйственная школа, а казна отвела ей земельный участок.

Другой монастырский приют собирал увечных воинов, а с началом 1915 года в помещениях обители было расквартировано более 500 австро-германских военнопленных.

Монастырская братия и послушники собирали, что могли, для воинов и пленных, томящихся в станах врага: одежду, обувь, прочий бытовой обиход, крестики и иконы с образом Праведного Симеона. Все вплоть до 130 пудов ржаных сухарей.

Нельзя обойти молчанием и то, что обитель проводила на войну из состава своей братии более пятидесяти человек, обмундировав их и снабдив пособием. Это была четвертая часть штатного числа братствующих в Николаевском монастыре!

Ровно и спокойно билось сердце отца Ксенофонта, когда стояли перед его внутренним взором события и дни, предшествующие вихрю апостасии, налетевшей с революцией и Гражданской войной. Монастырь жил нуждами страны, заботами монарха. И девочка Нюша в юбке-поневе, поди-ка уже и мужняя жена, чуть улыбалась ему, протягивая уже ополовиненное яблоко.

И утишилась боль во чреве.

Но память гнала и гнала лошадей.

Новая власть, чуждая отцу Ксенофонту и всему монастырскому укладу, набирала свои страшные обороты.

Казалось, у него не было выбора — только на восток, с уходящей армией Верховного правителя адмирала Колчака.

Но неисчезаемо реяло письмо от некоей «духовной дочери Лапиной», написанное четким правильным «комсомольским» почерком без единой грамматической ощибки, коих даже он, вчерашний бухгалтер, теперь не умел избегать: «Я думаю, Вы не идете же против народа, против его власти. Давно зная Вас, я полагаю, Вы учтете многое, сумеете сказать и сделать так, как нужно. Докажете словами, а потом делом, что Вы совсем не контрреволюционер, что Вы им никогда не будете, ни тайным, ни явным, что никакая сила не может заставить Вас идти против власти народа, против власти трудящихся».

Отец Ксенофонт мучительно пытался вспомнить сейчас лицо этой «духовной дочери», а оно никак ему не давалось. Все маячила Нюша, ее светло-голубые глаза в едва заметных ресницах и веснушках. И слова теперь будто бы ей, девочке Нюше, принадлежали, что «никакая сила не может заставить…». Как ни пытался отец Ксенофонт отринуть их от себя, а какая-то Симеонова правда, от них исходящая, отринуть не давала.

Вот так и влачился он вслед за отступавшими один в крытой повозке, двумя лошадьми влекомой. Ноги, сказать, несли, а в голове стучало-бухало: от кого бежишь, отче, и куда? Версты ой как трудно давались. Он считал: три, четыре, пять по разбитой повозками и солдатскими обутками Бабиновке…

На шестой версте его тарантас с матом остановили пятеро солдат:

— Эй, кто там, вылазь!

— Э, робя, да тут никак батюшка?

— А хошь дух святой! — пьяно отозвался третий. — Он чо ли пушку-те потащщит, мать твою…

— Ты, отче, не серчай. Сиди себе. Мы только твоих лошадок перепряжем. С Богом-то тебя и наша кляча куды хошь доставит. А нам Бог-от нонче, видно, не помощник.

— Не мотай боталом, распрягай!

Это был знак судьбы, и, оставшись на обочине один, отец Ксенофонт с полегчавшим сердцем повернул свою новую клячу назад.

Как жилось ему потом в расхристанной стране? Монастырь его то оживал и возносился, то падал и окружался ржавой тюремной колючкой. То надежда церковного обновленчества вдруг затепливалась в отце-настоятеле мерцающей свечой, то гнуло к земле отчаяние. То стоял он перед поредевшей братией и прихожанами апостолом веры православной, а то влачил свои дни в сырой кутузке или на принудительных работах. Так было вплоть до раскрытой по кивку его головы руками братии раки с мощами Святого Праведного Симеона. И грянул миг в череде тех взлетов и падений, когда холодная десница его выводила на каком-то бланке подпись под согласием быть осведомителем… Все смешалось тогда в его сознании, и только один колотился в голове вопрос: чьи же мощи-останки открылись дневному светилу и обтроганы руками апостасии: бритоголового следователя ОГПУ? Духовной дочери Лапиной? Архиепископа-обновленца, сбежавшего за рубеж?.. Чьи?..

Стучали колеса. Дрожал и падал на него вагонный потолок…

Документ Коллегии ОГПУ о досрочном освобождении из Медвежьегорского ИТЛ и ссылке на оставшийся срок в некий «Северный край» был наскоро сочинен и датирован мартом 1933 года. К этому времени, по свидетельству его «подельника» иеромонаха Игнатия (Кевролетина), отец Ксенофонт уже два месяца покоился на медвежьегорском погосте…

Вернуться в Содержание журнала