В очередном этюде «обители» изложена художественная версия происхождения святого Симеона Праведного.

В декабре 1611 года над волжским городком Романовом разразилась небывалая в этих краях сухая и морозная метель. До утра на обоих берегах пуржило и держало жителей взаперти. Ни дать ни взять очередная польская предтеча. А едва рассвело и улеглось, от избы к избе по непрерывной бабьей эстафете пошла по романовским холмам ужасная весть: в снегах застывшей Волги в полуверсте от городка нашли санную кибитку с четырьмя замерзшими телами. Пятое — труп кучера — лежало в стороне, видать, сбившись, кучер пытался найти дорогу.

Жертвой стихии стала семья романовского служилого дворянина: он сам, его супруга и их дети — брат с сестрой. Не в пору и на беду свою, отправились они домой из гостевания в правобережной Борисоглебской слободе.

Однако на многолюдном отпевании в деревянном Крестовоздвиженском храме и на непышных в смутное время похоронах, собравших, однако, весь Романов и слободу, гробов оказалось только четыре: три господских и один скромный кучерской.

Разнеслось, что в девятилетнем мальце что-то трепыхалось еще. Завернутый родителями в медвежью полсть, он поначалу тоже не подавал признаков жизни. Но когда церковный пономарь начал эту полсть разворачивать, то увидел, как шевельнулись пальчики на руке мальца, и весь он оказался не скрюченным намертво, как прочие, а чем-то еще живым отзывался руке.

Крестясь на бегу, пономарь позвал иерея, а тот скорым бегом послал за знахарем. Скорняк Селиверст, рыжебородый насупленный мужик, приложился ухом к белой груди мальчонки и велел пономарю, что жил при храме, принести одеяло. Он молча завернул тело, накрыл, прижав к себе еще полами овчинной шубы, и унес в свою скорняжню. А слухи, погуляв еще по избам, улеглись, как и сама недавняя метель.

Некогда кишащая челядью господская усадьба словно бы вовсе обезлюдела и затаилась. И жила теперь неслышно под приглядом управителя. Начали зарастать мятликой и три могилки на романовском погосте. Метель пронеслась и сгинула, а вот последствия польских набегов огнем и разорением коснулись каждого двора, и их надобилось залечивать. Не до мальца было.

Как возвращался Сема из небытия на свет божий, знает только романовский скорняк и знахарь Селиверст. Чем врачевал, что шептал ночами, как стерег едва мерцавшее дыхание… Прошли дни, даже недели, когда Сема открыл глаза и, переждав туманное мельтешение, увидел, как в небольшом кругу коптящей лучины танцует полуголый человек, с ликом, до самых глаз заросшим рыжей бородой. Вокруг пахло овсяно-ржаной гущей и мелом. Босыми ногами человек монотонно мял лоснящиеся шкуры.

Это тулупник Селиверст, узнал Сема. И вдруг ясно увидел все, чего не мог и не хотел видеть. Как его, уже коченеющего, отец, выстукивая зубами молитву Богородице, заворачивал в медвежью полсть, в которую они всегда прятали ноги в пути. Как потом стояли сани и билась в стены метель. Как пала вдруг тишина. Как чьи-то руки несли его, и плач поднимался под своды храма, и гробы стояли в мерцании свеч, и пели заупокойную его матери, отцу, сестре Софье, кучеру Антону… Память была ясной, а свершившееся близким и мучительным до сердечной боли.

Прошли еще недели, даже месяцы, когда Сема встал и нетвердыми шагами вышел из дома-мастерской скорняка Селиверста. Стоял тихий извинительный сентябрь. Слабые еще ноги вели Сему вдоль оврага к Волге. Вот и берег внизу, деревянный сход, лодки перевозчиков ждут охочих в Борисоглебку. А река словно и не помнит ничего, течет себе. Сема нашел глазами то примерно место, где тем декабрем замерла в метельной круговерти их кибитка, и не по-детски понял, что теперь будет искать его всегда.

Потянулись дни, месяцы и годы. В родительском доме Сема бывал редко, а ночевать не оставался никогда. Жил у Селиверста. Это было странное, почти что неземное бытие. Снаружи, плотью, руками учился он у скорняка и шубника шитью овчинной одевы, шапок, рукавиц и скоро мог справить себе полушубок и начал дворню отцову рядить и обшивать. Когда бывали заезжие купцы с севера, жители оживающего после смуты городка заказывали Селиверсту то женскую бобровую шубку, то шапку-ушанку из лисьего меха, а то, глянь, и модное горностаевое украшение. Но первая «мода» была на знатную здешнюю овчину. Ей и Селиверсту, скорняку и тулупнику, не было равных — из Углича и Ярославля наезжали заказчики. И Сема, пособляя, тоже набивал руку.

А забредали в Романов и совсем незнаемые люди, из-за Камня, из сибирской стороны. Доставали невиданную в здешних краях чернобурку и, нагоняя цену, говорили, что добыть такую можно только по угоде Девы-птицы. А добывают тамошние вогулы-кумирники, которые вместо Бога держат истуканов. Отогревшись в селиверстовой избе, сибирцы рассказывали о русской крепости и монастыре за Камнем, что мало там пока подвизается народа православного, потому как ведет к тому монастырю всего одна тропа…

Но это все снаружи, а жил-то Сема внутри себя. Там творилось его подлинное, никому неведомое бытие. Оно складывалось из вопросов и картин. Отчего произошел тот павший на его семью декабрь? И сразу — на тебе — картина.

…Новый князь-володетель объявился тогда в Романове — Владимир Старицкий, ни много ни мало двоюродный брат царя Ивана Грозного. Пришел со свитой, самолично набранной государем. Папаша в молодых его летах в той свите и подвизался. И свое немалое романовское поместье с землей и крестьянами получил, бойко соглядатайствуя за своим князем, коего царь подозревал в дворцовых интригах. (Грозный, как известно, всех и вся подозревал, а потворствующие ему служилые дети боярские этим кормились. Каждый из них знал, чем и как угодить своему государю). Папашино поместье тучнело новыми землями и крепостными, а неугодного родственника со всей его семьей московский самодержец извел-таки отравой.

И другое видение всплывало в Семиной зрительной памяти. Как отцов управитель из барских же крестьян порол кнутом прямо перед хозяйскими окнами в чем-то провинившуюся дворовую девку и мелькали в раскрытых окнах то мамашин чепец-повойник, то папашин бакенбард, то замешкавшаяся сестрица Сонюшка на выданье уже… Да ведь и он, Сема, любопытствовал, прячась за углом сарая. Паинька был, любимец и баловень дворовой челяди.

А когда пан Гальбович с поляками и литовцами нагрянул? Ведь только отцова усадьба и открыла ворам свои ворота, только она и уцелела. Горожане, «черные люди» соборно ополчились тогда на пришлецов и с трудом, но очистили город…

Еще и еще постыдные картины кто-то бесконечно оживлял ему. И это все, вопрошал себя Сема, есть образ и подобие!?..

Немую укоризну Николая Угодника читал он в закопченном иконном лике, что стоял на поставце-божнице Селиверста.

А уже и другой мучил-терзал его вопрос: а он-то сам почто пощажен был в той метели? Почто ему, Семе, а не Сонюшке досталось то медвежье укрывало? На этот вопрос картин не следовало, а только стучало в висках и давила боль, угнездившаяся с того декабря во чреве. Маята длилась часами, сутками, неделями, не давая сна и покоя. Молитва, то ли впитанная с молоком матери, то ли вымученная им самим, только и держала Сему на ногах и коленях перед ликом Угодника. Он не мог войти в родительский дом, не мог видеть коварную точку на водной глади или заснеженной пустыне Волги, не мог обнять собой могильный холмик матушки, хотя туда, туда и туда несли и несли его ноги.

Так в маяте и смятении проходили уже целые годы. И однажды, в мучительном полусне, лик явился ему живым, таким же рыжим и закопченным, как Селиверст. И Сема понял вдруг или услышал, что ответы заповедано ему искать в подвижничестве. На пути за Камень, туда, где заблудший люд, где кончается Русь и вершится иная, куда одна ему только и есть дорога. Искать руками, посохом и молитвой.

Не спастись ему одним страданием, а только богоугодным деланием. И нестяжанием.

Семен предстал перед Селиверстом, и тот своего питомца не узнал. Отрок был бледен и от мира будто бы отрешен. Он молчал, и только в глазах его стояли слезы. Большие, как романовские пруды. Стоял уже с посохом и сумой. Он ничего не взял из отцова наследства: крестьян отпустил, а недвижимость оставил на усмотрение Селиверста. Были с ним только посох и сума с задельем шубного промысла.

А Романов… Он навсегда остался в душе Семена родной незаживающей занозой.

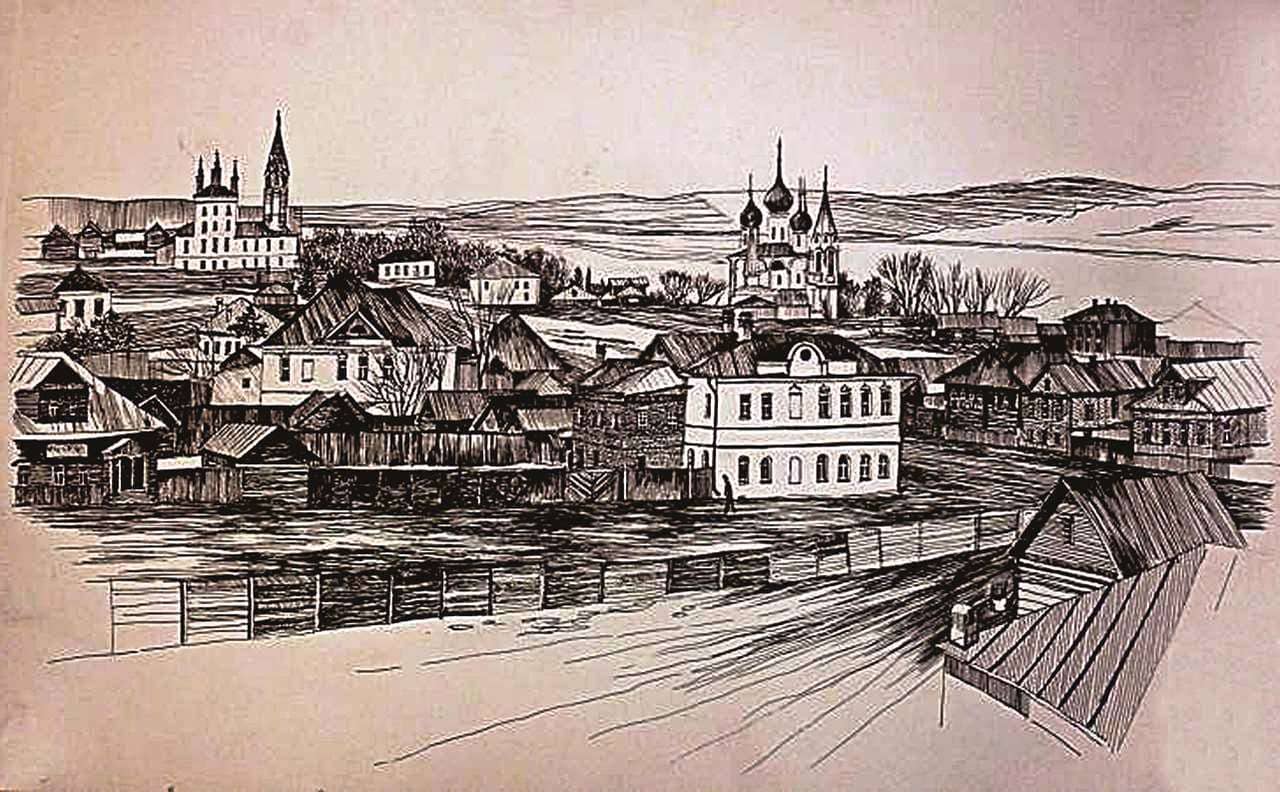

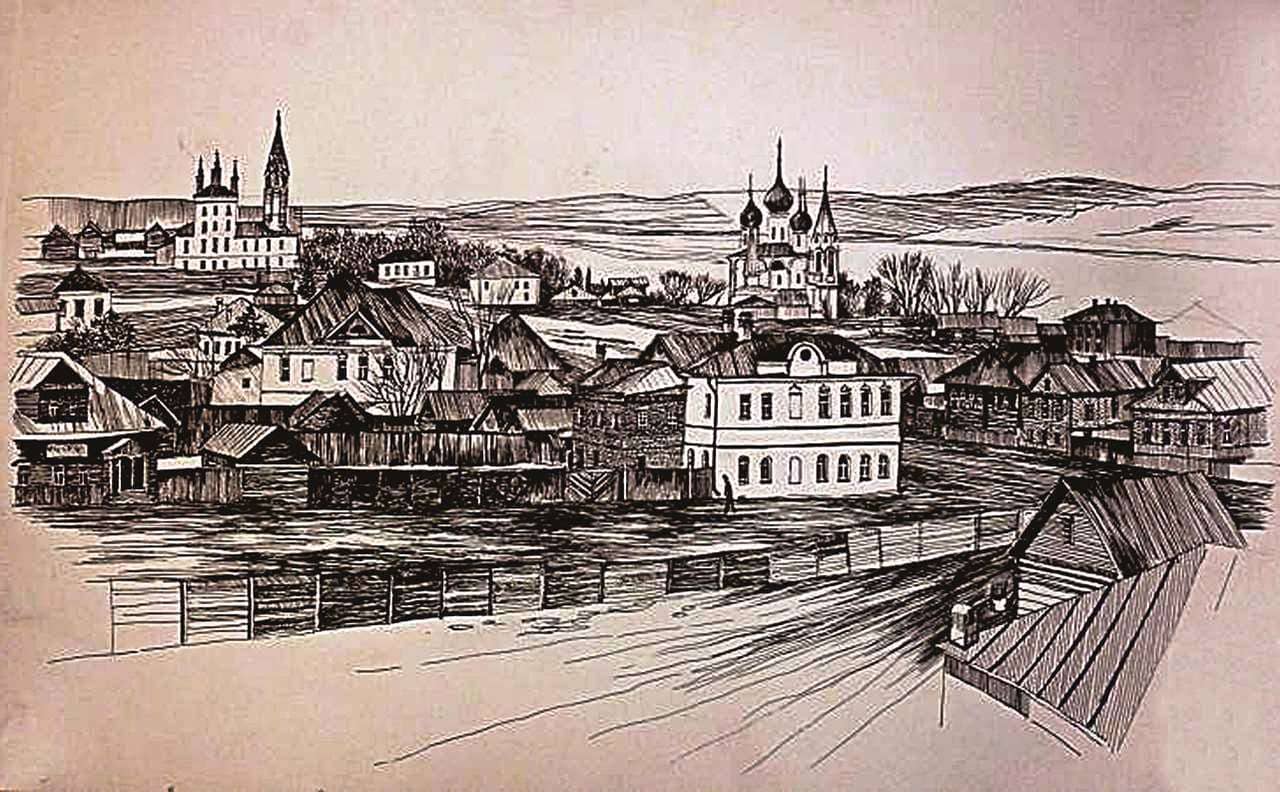

Городка Романова мы не найдем на нынешней карте России, но есть городок Тутаев, районный центр Ярославской области — совсем недалеко от Пошехонья. У него русская невезучая, но по-человечески прекрасная судьба. Возведен в XIII веке угличским князем Романом на холмах левого берега верхней Волги, прямо напротив уже существовавшей рыбацкой Борисоглебской слободы, которая на берегу правом. Весь свой долгий век они друг на друга смотрят и беспримерными своими храмами состязаются.

Даже не будучи еще под рукой Москвы, Романов неизменно радел ее самодержавию. Держал сторону Москвы в удельной распре с Тверью, за Москву же был разоряем вечевым Великим Новгородом, а уж как стойко защищал московских государей в польско-литовском одолении! Великим князьям и царям московским Романов всегда служил этаким «букетом» — тому, кого надо улестить либо поставить на место. Иван Грозный лукаво подарил его двоюродному брату, а потом поселил рядом с ним согласных татарских мурз, чтобы защищали рубежи Москвы.

В начале века XIX-го, насмотревшись друг на друга через Волгу, слобода и городок объединились и стали городом Романово‑Борисоглебском.

Издревле славился Романов своим шубно-овчинным промыслом. Скорняки и шубники всегда держали здесь первенство в ряду других традиционных ремесел. В XVII веке, например, говорит документ, около 20 процентов городских ремесленников занимались обработкой кож и шитьем из них одежды на любой вкус и потребу. Романовские полушубки из романовской же густошерстной племенной овцы известны едва ли не всему миру. Они отмечены высокими наградами на всемирных выставках в Лондоне и Париже. Их и посейчас успешно производит Ярославская овчинно-меховая фабрика в 10 километрах от Тутаева.

А Тутаев… Это третье уже имя городок обрел в 1918‑м — «в память геройски погибшего при исполнении служебного долга» красноармейца Ильи Тутаева.

Что по-настоящему роднит Романов века тринадцатого с Тутаевом века двадцать первого, так это отсутствие моста через Волгу. Как и восемь столетий назад, предлагают свои услуги лодочники да еще паром. Отсутствие стабильной переправы стало уже для тутаевцев своего рода исторической достопримечательностью, как ныне говорят, брэндом. «Только у нас!» — с патриотической гордостью хвалятся горожане.

Вернуться в Содержание журнала