Правительница Софья, между дворцовыми хлопотами, обмолвилась, что в сибирском граде Верхотурье сгорела соборная церковь и что не мешало бы послать туда воеводой какого-то из Нарышкиных — они храмы поднимать горазды. Нарышкины, конечно, головы поопускали, на правительницу не глядят: кому, сказать, охота от теплого государева местечка да в этакую сибирскую даль…

Григорий Филимонович тоже заопасался, да своей Матрене Степановне о том дома и поведал. Матрена, как у нее водится, в ум не взяла, только проворчала будто про себя, что за Камнем от стрельцов и прочих московских смут опасу-те поболе будет.

Софья о нужде не забыла. А когда разговор о верхотурском воеводстве снова затеплился, Григорий возьми да головы и не опусти.

— А что, Григорий Филимонович, — сказала тогда правительница, — поставишь на нашем Верхотурье новый собор, может, и боярином награжу.

Матрена же, ворча, что Григорий и вечно-то все по-своему сладит, сразу принялась собираться, и по первому октябрьскому снежку немалое семейство Григория Нарышкина, новоставленного верхотурского воеводы, двинулось обозом по Бабиновке в путь.

Троицкая церковь, что дала имя верхотурскому Камню, полыхнула еще летним месяцем прошлого 1683 года. Деревянные храмы на Руси жили ненамного дольше людей, а Троице к той поре было ведь уже за девяносто.

Подоспевшие посадские охапками хватали иконы, книги, утварь и спускали подальше от огня и ветра — на низкий берег Туры. А Нерукотворный образ Спасителя, выпав из иконостаса, говорят, упал в реку со всей высоты Камня да и уплыл по течению. Мало что удалось вынести. Пламя, ликуя, слизнуло Троицу, не оставив даже головешек. Одно пепелище и закоптелые обломки звона.

Как мытарились прихожане без соборной церкви, неведомо. А только осенью следующего года правительница Софья, при царях-недоростках Петре да Иване, отправила стольника Григория Нарышкина поднимать новую Троицу. Именно, сказать, строителем отпустила, а потом уж воеводой. И пока не поставил он новый соборный храм на Камне, обратно на Москву его не звали — семь лет Нарышкин строил-воеводствовал. Ни один до него и после градоначальник столько не усидел.

Вблизи трона умели Нарышкины взять свое, а взяв, весело и легко шиковали, устраивая быт своих поместий. Не скупились на зодчих, древоделов и резчиков. Вот и храмовых умельцев повастривали на своих подмосковных, смоленских, серпуховских, тарусских и прочих дареных усадьбах ладить деревянные, а потом и каменные церкви — не сказать богохульские, а этакие обмирщенные, по себе самим. Позднее, побывав за морем с легкой руки молодого царя Петра, понаглядевшись внешнего храмового убранства, Нарышкины начали приноравливать к архитектуре древнерусских посадских и городских храмов то колонны, не к делу приставленные, то фронтоны, пустоту прикрывающие, то кронштейны, только и держащие, что самих себя. И то сказать, что могла взять на пороге XVIII века Русь-молодуха от европейской зрелой дамы, кроме внешней невидали да румян? Эту храмовую бутафорию, украшенную затейливой резьбой по известковому камню на манер древнерусской деревянной росписи, ученые нарекли нарышкинским или еще московским барокко.

Вот из каковских был новый воевода Григорий Нарышкин. Но в Софьину пору строить верхотурский собор из камня ему еще не было велено. И лесу-то, коего не за морем же искать, удавалось добывать для стройки с трудом, того и гляди, на свои кровные. Привез ли с собой Григорий Филимонович вместе с бригадой московских древоделов какого храмового умельца, своим ли норовом и опытом строил, это нам неведомо. Известно только, что к строительному делу лежала его душа: на Верхотурье он затеял, например, опись деревянного Кремля и всех слободских острогов, обозначив в ней, на радость будущим историкам и краеведам, годы построения каждой крепости.

Словом, несуетными его трудами стала подниматься на Троицком Камне новая кедрово‑листвяно-сосновая соборная церковь — под непременным приглядом Ивана Михайлова, протоиерея-погорельца.

Помимо семейства — женушки Матрены Степановны, урожденной Гурьевой — из тех, надо думать, купцов Гурьевых, что оставили своего имени городок на русском Каспии (ныне Атырау), нескольких разнополых нарышат, меньшому, Семе, только год миновал, — привез Григорий Филимонович с собой на Верхотурье неподъемный груз недавних драматических событий и неусыпной памяти.

С воцарением еще малолетнего Петра Романова с Нарышкиных, родичей его матери Натальи Кирилловны, сняли недавнюю «милославскую» опалу. Возвратили из ссылок и немилости, многих пожаловали стольниками. Но тут разразился жестокий стрелецкий бунт 1682 года в пользу «милославской» же сестры Петра — Софьи Алексеевны. Брат Григория — Василий, 20‑летний стольник, и двое дядьев были зверски зарезаны стрельцами. Другой брательник — Федор — тоже погиб в той дворцовой смуте. Чудом уцелел и сам Григорий, оказавшись в горячую пору в своем смоленском поместье. А Софья стала правительницей при малолетних братьях-царях Петре и Иване.

Смутным и терзаемым памятью ехал на Верхотурье Григорий Филимонович. Видение стрелецкого лиха неотлучно стояло перед глазами. Братья в той памяти еще живыми обретались. И дядья… Ох и поубавил Нарышкиных стрелецкий бунт! А его, Григория, горестно вопрошал воевода, для какой такой надобы оставил-уберег его ангел-хранитель святой Григорий Нисский?

Но лихорадка стройки сразу захватила Григория. Всю воеводскую докуку доверил он градскому голове Иванову. А сам новую городовую храмину зачал невдали от пепелища — восьмерик на четверике с алтарным выступом на восток. По самой по утрянке воевода с нарышатами все в холщовых рубахах навыпуск, забрав волосы тесьмой, едва не первыми будили острожную округу — на посаде было их слышно. Только Матрену стройка реже видела. В темном, надвинутом на глаза платке, она и вовсе не стольничихой смотрелась, а купчихой едва не из раскольников. А ведь когда успевала, из-под какой руки — все про все о Григорьевой докуке знала-ведала. Разумела Матрена: хорош был ее Григорий, если то, что делал, перед ним живым видением маячило. Гоголем ходил тогда по стройке. Всюду был его догляд. Даже 13‑летняя дочь Иришка свое задание знала.

Поначалу Москва о Нарышкине помнила, и прибывшим с ним плотникам была работа.

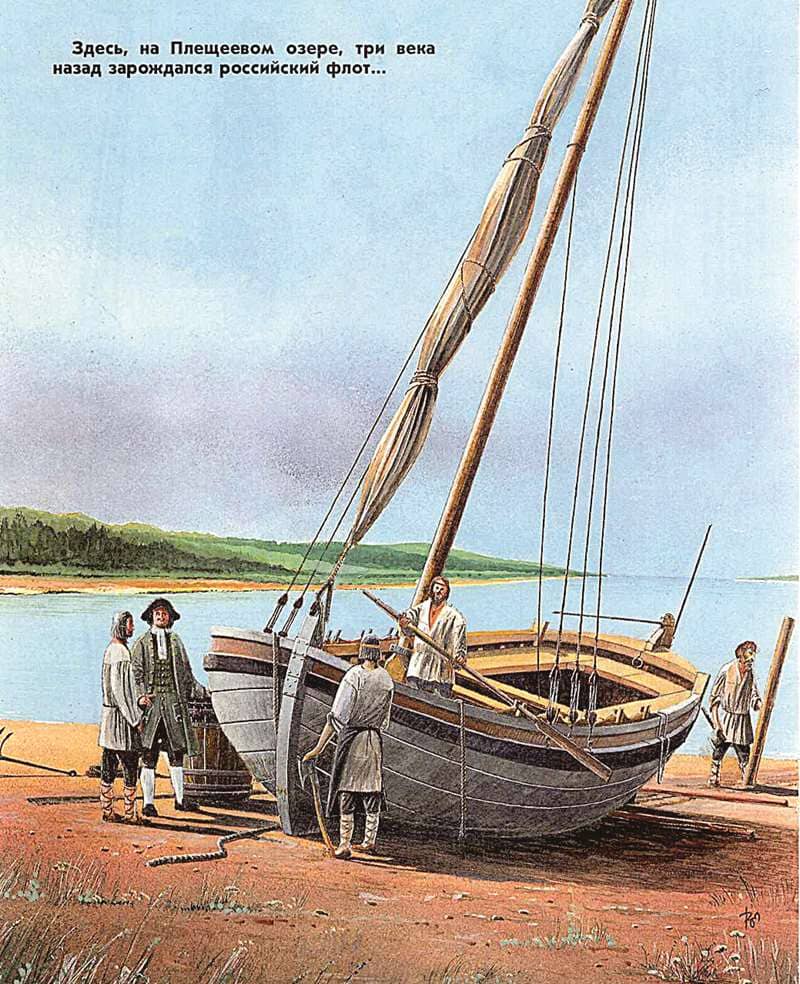

Уже и до навершия поднялась листвяно-сосновая нарышкинская храмина, остов луковичного купола принялись ладить плотники, когда Бабиновка стала приносить вести о чудачествах юного царя Петра. Что, мол, на озере на Плещееве в Переславле-Залесском ладит он небывалую на Руси флотилию из яхт и галер и войско собирает «потешное». Все бы потеха, да ведь и выбрал же время державный юныш — когда вернулась ни с чем из-под Крыма едва ли не 100‑тысячная рать Софьина любимца князя Василия Голицына. И опять же не до потехи было Софье, когда Петров флот и войско стали именитыми боярами полниться и опекаться. И все неистребимые Нарышкины, знамо дело, тут как тут.

Потекли для Григория смутные дни. Засвербило ретивое, и опостылела стройка. Опять, гляди-ко, буза затевается на Москве. И почто он вечно на отшибе — то в смоленской деревне, а теперь вот аж за Камнем?

— Слышь, Матрена? — то и дело заводил разговор Григорий. — Родич-то наш зубы запоказывал. И все наши к нему подались. А мы тут бревна тешем.

— Кто руками, а кто Божьим промыслом — кажный к своему делу приставлен, — ворчливо отмахивалась Матрена. — Родич твой войско собират, а ты — храм. Не однеми, поди, руками…

Ходит Григорий по стройке сам не свой. «Не однеми руками…» — передразнивает жену. «Не однеми… А он у меня почто одноглавый? — вдруг ему мелькнуло. — Нас у Петра-воителя вона сколько на Москве!». И по-другому глянул Григорий на свое храмовое творение. Словно бы не Софья-правительница послала его сюда, а само провидение — в его, нарышкинском, храме запечатлеть мгновение времени. И он не одной своей жизнью, а многими жил теперь на земле.

Не глянулся уже ему комолый однокупольный собор, а запросилось многоликое пятиглавие. То ли будет это Божий сын с евангелистами, то ли юный Петр в нарышкинском окружении. То ли церковь он теперь поднимал, то ли летословие творил своего неспокойного века. Что ни купол-свеча — то судьба и лик. Первый из четырех ладил в память жертв стрелецкого погрома, братьев и дядьев незабвенных. И смотрел у него тот поминальный купол строго на закат светила — в страну мертвых.

— Второй будет юному и распотешному воинству Петрову, оно теперь на юг повернуто, на неподатливый под турками Азов, — расписывал он Матрене. — Третий — отдам несчастному брату Матвею — слыхать, возвел его Петр той же потехи ради патриархом всепьянейшего собора. Без греха, погляжу, не бывать бы Петровой потехе, а без потехи и флоту Плещееву не бывать. А четвертый, Матрена, будет наш с тобой и артели нашей — делописцев храмовых.

— Тебя, непутевого, послушать, так без ада и раю не бывать.

Так привычно диагональное расположение глав в храмовом пятиглавии обрело новый, «нарышкинский» манер — по странам света.

Вот уже и пять луковичных глав на восьмигранных барабанах воспарили над Камнем, когда прислал Нарышкину отписку тобольский воевода Алексей Петрович Головин. Боярин писал, что по наущению прелестника и вора Якушки Лепихина крестьяне-вероотступники Красноярской слободы намерены устроить саможог, и сам убеглый Якушка прячется где-то в верхотурских подгородных селениях. Еретика велено было поймать, а раскольничий саможог остановить. Такое одному городскому голове не поднять — с воеводы будет спрос.

Нарядили сыскной отряд стрельцов под началом сына боярского Михаила Бабыкова. В Красноярскую слободу поспели они вовремя. Но Якушка таки убег, только братьев его и двоих ребятенков Бог помог из самого полымя выхватить. У девчушки рука, у парнишки бок обгорелым тряпьем обмотаны, глазешки затравленно зыркают.

Опять ночами не спал воевода. Вроде бы надо поскорее соборную церковь вершить, а у Григория руки опустились. Якушка крестьян баламутит, сам при этом заметая след, а ведь крестьянам-то под православным опасом обретаться бы надобно. И опять отчужденной глянулась Григорию его Троица, отрешенной от смертельных событий. И ворочался Григорий ночами в полусне-полубреду. Толпы мерещились, огонь, плач неуемный — и его безучастная, пустая, как колодец, Троица.

Матрена тоже не спала теми его ночами. «А помнишь, Гриша, нашу субботнинскую?» — спросила однажды будто бы невзначай. И сразу встала у него перед глазами их смоленская усадьба Субботники, и церковь посадская — всегда-то что тебе пчелиная колода, людьми напичканная. «Ба! — всполохнулся Григорий. — Да как же в эко-то время храму соборному без трапезной! Где народ-то гоношиться будет? В Якушкиной, гляди, избе? Если уж гореть, то в храме! А не даст, не попустит Троица!».

— Матрена, ты спишь? А, Матрена? Трапезную ведь надо…

— Да угомонись ты! Знашь, так делай. Поперешной…

Так городовой соборный храм Григория Нарышкина обрел вроде бы и неуместную ему по чину трапезную.

Споро затем пошла его стройка. Если бы Москва не тормазила. Там не до туринского Камня было. Троевластие сказывалось во всем. Софья трон упускать не хотела, крымская кампания ее фаворита Василия Голицына не удалась, а 16‑летний Петр будто каким баловством войско и флот собрал невдали от трона… Чуяло Софьино сердце — не по ее поворачивается дело на Москве.

В 1689‑м Петр стал единовластным царем, а Григорий-летописец неуемно ставил на Верхотурье вдохновленную первыми деяниями Петра и устремленную ввысь колокольню Троицы. В те же годы вершилась на Москве нарышкинского стиля колокольня Новодевичьего монастыря и едва ли не выше других вознеслась над столицей. А в стенах того монастыря доживала свои дни постриженная в монахини опальная правительница Софья…

Нарышкинские зодчие любили восьмерик — сначала деревянный сруб со скошенными углами, а потом и в кирпиче. Говорят, восьмерик напоминал своим видом башни маяков, коими в эту же пору начали обзаводиться и российские порты, заливы и устья рек. Восьмерик за восьмериком поднималась и деревянная колокольня Троицы, завершившись восьмигранным же шатром и куполом-луковицей тоже на восьмигранном барабане.

Купола пятиглавия и колокольни покрыл Григорий малахитовой зеленью — цветом святого духа.

…Только с угасанием дня собиралось семейство в воеводском доме и, повечеряв, укладывалось на боковую.

— Не Симеон я Полоцкой, Матрена, — отдохновенно сетовал Григорий. — А то измыслил бы свой «Вертоград многоцветной». Да ведь Бог не дал. Ставь, мол, храмину.

— А храмина чем тебе не сад-вертоград? Може, он тебя на то и ниспослал? Непутевой ты, непутевой, — ворчала, как всегда, Матрена. — Да убери ручищу-те. Семерых ужо наплодил, а все лапашь.

Но руки его не сняла.

В 1691‑м Григорий Филимонович покинул Верхотурье и был наречен боярином.

Но каким же коротким оказался век деревянной Троицы Григория Нарышкина! Семь лет он ее творил и почти столько же времени его деревянная сказка радовала глаз и умиротворяла душу. Потому что уже в 1698‑м от молодого царя пришел указ строить на Верхотурье каменный кремль и новый из камня же соборный храм Троицы. А нарышкинский раскатать.

Тотчас прибыли каменных дел мастера московской выучки. Камень бутовый принялись искать в округе, глину для стойкого кирпича, известковый камень для отделочного куража. Но вот загадка: ни имени зодчего того белокаменного храма, ни образцов, ни сметной росписи, ни планов в архивах до сего дня не было обнаружено. А ведь подобные руководства были тогда в обычае. По присланным из Москвы чертежам, например, возводились даже каменные воеводские хоромы и приказные палаты Верхотурья. А белокаменная Троица Живоначальная (в наши дни она признана памятником, охраняемым ЮНЕСКО) словно бы ни откуда или Божьим промыслом взялась.

А не донеслось ли до царя благовестие о деревянной нарышкинкой сказке? Ну от того же, скажем, начальника Сибирского приказа и Приказа артиллерии Андрея Андреевича Виниуса, построившего на Урале первый казенный доменный завод на Невье (Нейве)? Он в 1702‑м как раз «гостил» в Верхотурье и писал оттуда Петру. Искал позарез надобные царю и России руды для железных и медных заводов. До такой степени надобные, что велено было царем снимать иные колокола и переплавлять в ядра. О той нужде и письма Виниуса. Не он ли где-то между строк, в устной ли беседе отдал должное нарышкинскому творению? А Петр с легкой его руки решил, что не надобно новому храму ни зодчего, ни чертежей, коли стоит рядом свежий живой образец. Не пускать же на ветер труды верноподданного родича и деньги из государевой казны.

Исследователи храмового и дворцового русского зодчества давно и доказательно установили, что прототипами барочных строений московско-нарышкинского стиля при всей его новизне остаются образцы русского деревянного зодчества. Хоть взять трехчастные посадские церкви, как наша Троица, хоть самые оригинальные «нарышкинские» творения, подобные многоглавому Большому собору Донского монастыря в Москве. Воплощаясь в камень и расцвечиваясь барочными изысками начала петровского царствования, и наша Троица осталась верна «деревянной» основе-фантазии, к которой тяготели русские мастера. Словом, у первого верхотурского храма-песни слова Нарышкиных, а музыка народная.

Итак, рядом с сосново‑лиственничной сказкой стал подниматься ее двойник — белокаменный соборный храм с приделами.