Еще в 1721 году В. Н. Татищев с беспокойством доносит Берг-коллегии: «Меня ничто так не страшит, как непорядочные поступки с лесом и великое небрежение…». Именно Татищев первым подал свой голос в защиту уральской природы. Еще не нависла реальная угроза истощения природных ресурсов Урала, но горный начальник заглядывает на десятилетия вперед и заранее бьет тревогу. Вот одна из записей в его дневнике при объезде заводов: «Усмотрено, что во всех этих местах… леса на дрова без надлежащей бережи рубят… Дело дойдет до того, что лесов ни в пятьдесят лет дожидаться надежды нет».

В 1723 году было учреждено Екатеринбургское ведомство — административно-территориальная единица на восточном склоне Уральского хребта, включавшая земли казенных горных заводов и приписных слобод, входившее в состав Сибирской губернии на правах провинции с подчинением екатеринбургской горнозаводской администрации. Уже тогда, в первый свой приезд на Урал, Татищев, разрабатывая проект обязанностей горного начальства, вписал в него требование положить конец хищническому использованию природных ресурсов горнопромышленниками. Одна из десяти глав его «Наказа» комиссару Бурцеву называлась «О хранении лесов». Он требовал от Берг-коллегии права контроля над частными заводчиками и для того, чтобы установить, «в добром ли порядке и по достоинству ли они (леса,— авт.) размножены», и если необходимо, то нужно даже «принудить» заводчика сократить производство, так как «множество молотов и не хранение лесов государству не прибыток приносит, а вред». Пользуясь своей властью горного начальника, Татищев написал грозный указ, запрещающий под страхом смертной казни вырубать леса в окрестностях Екатеринбурга. А в 1797 г. вице-президент берг-коллегии А.А. Мусин-Пушкин составил докладную записку об упорядочении лесного хозяйства на Урале для нужд горного дела.

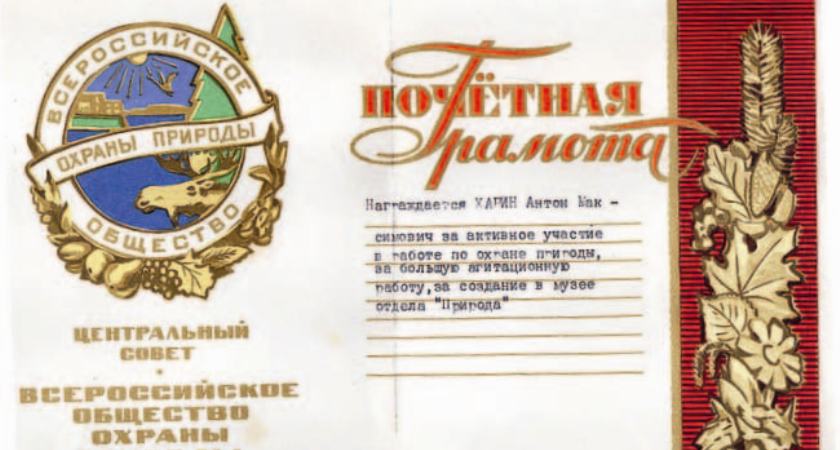

Хранителем истории лесных богатств Урала надо по праву назвать Антона Максимовича Харина. В своем научном исследовании «Материалы к истории лесного хозяйства горнозаводских лесов Урала (на примере 300-летней эксплуатации Сысертской лесной дачи)» он очень подробно изложил становление и развитие лесного хозяйства.

А.В. Побединский, заведующий лабораторией лесоводства ВНИИЛМ, профессор, доктор наук, высоко оценил работу Харина. В письме от 12 декабря 1980 г. Антону Максимовичу он написал: «На всех нас произвел большое впечатление ваш труд… Даже беглое знакомство с этим трудом оставляет глубокое впечатление, и он сыграет большую роль для лесной науки и практики, подготовке молодых специалистов, будет прививать им любовь и уважение к нашей профессии и тем, кто сохранял и преумножал лесные богатства Урала».

Антон Максимович Харин родился в 1899 г. в станице Казанке Кокчетавского уезда. Учился в реальном училище г. Петропавловска (Северный Казахстан). Затем окончил 1-й курс Омского института сельского хозяйства и промышленности. Летом 1919-го участвовал в экспедиции на озеро Зайсан.

В годы Гражданской войны был учителем в станице Арыбалыкской Кокчетавского уезда, преподавал также в с. Арык-Балык, в школе коммуны «Заря» с. Лобаново Кокчетавской области. А в 1923 году стал помощником лесничего в Северо-Казахстанской области.

Окончив заочно Воронежский лесной институт по специальности инженер лесного хозяйства, Антон Максимович был направлен в Башкирский филиал Свердловского лесного института повышения квалификации кадров заместителем директора по учебной части. В 1940 году он участвовал в экспедиции на Дальний Восток — таксатором. Таксация леса (от лат. taxatio — оценка) — это, если популярно объяснить, учет лесных запасов, лесного фонда вообще, мероприятия по организации лесного хозяйства.

Свыше 12 лет А.М. Харин работал в экспедициях по лесоустройству — в Казахстане, Сибири и на Урале; преподавал в Башкирской лесной школе с. Николо-Березовка. А в 1952 году перебрался в Сысерть. Мотивы были уважительные: сын работал в Свердловске, на Уралмаше. Антону Максимовичу поручили читать таксацию в Лесной школе Сысерти. Здесь тогда сложился сильный преподавательский коллектив. Не зря наши выпускники неизменно пользовались авторитетом и в лесхозах занимали высокие должности. Дело в том, что 1954 году на базе Лесной школы в Сысерти было организовано профтехучилище (техническое училище №7, затем №5 — ныне Сысертский социально-экономический техникум «Родник» (центр реабилитации инвалидов), поступивший в ведение Трудрезервов. Антона Максимовича назначили завучем.

В 1960 году он вышел на пенсию. Участвовал в создании краеведческого музея в Сысерти, был активным членом его совета, оформлял отдел природы. В это время он работал, изучая историю природных богатств Сысертского района, в Свердловском, Пермском, Ленинградском, Казанском, Московском государственных архивах, в Свердловской краеведческой библиотеке и библиотеке им. Белинского.

В 1981 году закончил работу над трехтомником научного исследования о лесном хозяйстве Урала за 300 лет. Написанию своего труда Антон Максимович посвятил 15 лет жизни. Существует всего 6 экземпляров машинописного текста — в ВНИИЛМ г. Пушкино Московской области, Министерстве Лесного хозяйства Свердловской области, Лесотехнической академии г. Екатеринбурга, Сысертском Краеведческом музее. На титульном листе надпись: «К истории лесного хозяйства горнозаводских лесов Урала (на примере 300-летней эксплуатации Сысертской лесной дачи)».

15 июня 1985 года после продолжительной болезни на 87-м году жизни Антон Максимович скончался.

Предлагаем выдержки до сей поры не опубликованного труда А.М.Харина.

«Петр I в 1722 году первым взглянул на лес с государственной точки зрения и твердой рукой ввел строгую запретительную систему, сопровождавшуюся угрозами тяжелых наказаний, начинающихся крупными штрафами, арестами от коротких сроков до вечной каторги и даже смертной казни. Он предписал правила для хозяйствования в переданных заводам лесах. «Леса заводские велено было разделить на участки; по вырубке лесосек оставлять их под поросль, при этом наблюдать за молодняком и особенно предохранять их от огня».

В 1723 году обнаружилось стремление правительства не только сберечь леса, но и так вести их пользование, чтобы они естественно возобновлялись и даже там, где возобновление естественным путем затруднялось, требовался подсев семян или посадка леса.

Для обеспечения выполнения этих требований забота о лесах Петром I была возложена на морское ведомство, именовавшееся с 1700 по 1707 год «Приказом», потом «Канцелярией военно-морского ведомства» и с 17 июня 1719 года «Адмиралтейс-Коллегией». Дело, разумеется, не в названии, а в том, что заведывание лесом возлагалось на то звено правительства, которое более других было заинтересовано в сбережении лесов, откуда оно получало нужные ему материалы.

Адмиралтейская коллегия состояла тогда из 11 контор, из которых одна именовалась вальдмейстерской, то есть леса имели самостоятельное, лесное управление. Кроме того, заведывание лесами лежало также и на Государственной Коммерц-коллегии, которой, пунктом 13-м «Учреждения и Регламента», поручалось заботиться о сохранении лесов «и во всех местах, где возможно, добрые и при том другие потребные вещи насаждать и возращивать».

В 1732 году был организован «Комиссариат», представляющий собой слияние многих самостоятельных контор, обслуживающих кораблестроение и снабжение. Новым указом на вельдместеров возлагалось «дубовые и другие годные деревья подчищать, охранять и производить в удобных местах посев лесов, причем лес сеять ни слишком редко, ни слишком густо, а как в наилучшей пользе благопотребно быть может».

В 1769 году лесохозяйственному аппарату было предписано измерить и разделить на 30 частей, как это требовалось инструкцией, все леса, кроме частных, и строго следить за очередностью рубок лесосек. Лесосеки, остающиеся после удовлетворения потребности казны и крестьян, «предлагалось продать». Надзор и охрана лесов возлагались на полесовщиков, избираемых крестьянами.

1769 год следует считать поворотным этапом в характере лесного законодательства правительства. Перед лесами ставится новая задача: не только снабжение военного флота, но и финансовое пополнение государственной казны. Новая роль год от года начинает все более усиливаться и доходит до того, что 16 февраля 1782 года все леса во всех губерниях, принадлежащие Адмиралтейской коллегии, со всеми лицами, осуществляющими надзор за лесами, были переданы в ведомство Департамента Государственного домоводства, под главным наблюдением Казенных палат.

В 1782 году был составлен первый «Проект устава о лесах». В его составлении принимали участие видные ученые.

26 мая 1798 года был учрежден Лесной департамент, который просуществовал до Великой Октябрьской социалистической революции. Многое в работе Лесного департамента упиралось в отсутствие необходимых кадров. И поэтому 19 мая 1803 года вблизи Петербурга, на базе существовавших небольших егерских училищ, было основано первое «Практическое лесное училище», переросшее вскоре в лесной институт.

Все же выпускников института было мало, особенно в дореволюционное время. Более всего в горнозаводских лесах Урала, а среди них в лесах посессионных, к которым относилась вся территория Сысертских заводов. Следует сказать, что всякие реорганизации в верхах никак не отражались не только на лесном хозяйстве в Сысертской даче, округе, но и вообще в Зауралье. В горнозаводских лесах продолжали рубить по-старому: сколько надо и где выгоднее.

В 1830 году Министерством финансов был разработан документ, получивший название: «Инструкция об управлении лесной частью на горных заводах Хребта Уральского, по правилам лесной науки и доброго хозяйства».

Из посессионных лесов одними из первых приводились в известность леса Сысертских заводов. С 1830 по 1848 годы горным землемером Соловьевым с командой из двух человек была проведена работа по изучению, описанию лесов и почв, составлению карт Сысертского горного округа.

В первой половине ХIХ века в горнозаводских лесах Урала оформился особый тип ведения лесного хозяйства, опыт которого использовался и в других лесах России. Выдающуюся роль в этом деле сыграл первый на Урале лесничий горнозаводских заводов И.И. Шульц. Большое внимание он уделял внедрению лесокультурного дела на плохо возобновляющихся лесных площадях.

В 1831–33 годах И.И. Шульц в Екатеринбурге организовал школу по правилам посева леса, где обучалось 20 человек, присланных с разных заводов.

В 1899 году Министр финансов, статс-секретарь С.Ю. Витте отправил в экспедицию на Урал Д.И. Менделеева с подобранными им помощниками для ознакомления и анализа действительности в горной промышленности. В результате этой поездки появился обширный труд, изданный в 1900 г. Министерством финансов по Департаменту торговли и мануфактур под названием «Уральская железная промышленность в 1899 году». Д.И. Менделеев в своей работе лесу уделил большое внимание. В отчете К. Егорова, посвященном поездке на Сысертский завод, написано: «В России, за редкими исключениями, глаз не привык к таким лесам, какие пришлось увидеть тут. Лес вычищен так, что понятие о лесной глуши должно быть видоизменено в применении к Сысертскому лесу. Нет зарослей, кустов, валежника: нет отдельных пней, случайно вырубленных деревьев… Такое состояние леса есть личное дело владельца Д.П. Соломирского, тратящего на это большие суммы».

Урал, в том числе и Сысертские леса, посещали многие ученые с мировым именем.

В 1902 году появился первый заказник в Сысертской лесной даче. Главное управление Сысертских заводов в лице управляющего Ивана Иакинфиевича Чиканцева обратилось 10 мая 1902 года к главному начальнику Уральского Горного Управления с прошением о создании заказника. Очевидно, такая просьба была так необычна и редка, что на нее было заведено дело, которое так и осталось одиноким среди множества других дел фонда главного лесничего. Утверждение заказника прошло удивительно оперативно. Письмом от 17 мая 1902 года за №196 Главное управление разрешает «по представленной схеме» организовать охотничий заповедник и предлагает, «чтобы по границам заповедника на более видных пунктах были поставлены столбы с надписью о воспрещении охоты, без соблюдения чего не представится возможным привлекать к ответственности охотников, входящих в закрепленный участок, и о закрытии охоты было официально объявлено населению через Волостное правление».

27 июля 1920 года Совет Труда и Обороны Республики, в целях борьбы с участившимися случаями лесных пожаров, возложил строгую общую ответственность за неприятие соответствующих мер на Президиумы исполнительских комитетов, а за охрану лесов, как на подведомственных Центральному лесному отделу органов, так и на лесозаготовителей, а в полосе отчуждения железных дорог охрана возложена на соответствующие дорожные управления.

15 декабря 1929 года ЭКОСО РСФСР утвердил «Положение о советских лесных хозяйствах (лесхоз) и советских лесопромышленных хозяйствах (леспромхоз)». 2 июля 1936 года постановлением СНК СССР из лесопромышленной зоны была выделена водоохранная зона. При СНК СССР было организовано Главное управление лесоохраны и лесонасаждений.

А в Сысерти в 1936 году по почину прославленного Уральского завода тяжелого машиностроения и не менее прославленного его директора на берегу Ильинского пруда появилась первая дача, около которой в том же году началось строительство первого пионерского лагеря «Молодая гвардия» того же завода. Один за другим вначале робко, а после блистательной победы над фашистской Германией это строительство разразилось в бум освоения берегов р. Сысерть и старых заводских прудов под оздоровительные объекты. И у нас они сейчас тянутся, можно сказать, непрерывной чередой — «забор к забору», часто спускающимися в зеркало воды, чтобы невозможно было пройти по территории объекта даже кромкой берега.

Часто можно видеть ягодника, который набрал корзинку яркой земляники или черники, а в руки прихватил «букет» из кустов ягод. И невдомек человеку, что куст черники, например, часто имеет возраст до двухсот лет.

Неуважительно обращаются с природой туристы: вырезают на коре деревьев собственные инициалы, а то и что еще похуже напишут. А сколько молодняка уничтожается туристами и отдыхающими при поставке палаток, на рогульки костров, тросточки, палки. Сколько остается в лесах мусора… Туризм, отдых на лоне природы становится важнейшей стороной нашей жизни. Но путешествовать и отдыхать надо умно. Нельзя, чтобы прибывшие в лес шли, куда им вздумается, останавливались, где захочется, творили, что кому в голову взбредет.

Одним словом, «хозяев Государственного лесного фонда стало великое множество — что ни объект, то и самовольный хозяин. Участков же, пригодных для проведения даже кратковременного отдыха, становится в Сысертских лесах все меньше и меньше». Явно, настала пора строже учитывать требования экологии и помнить, что Сысертские леса, окаймляющие берега старинных искусственных горнозаводских прудов и самой р. Сысерти, сохранились благодаря упорству местного заводского населения, не допускавшего здесь безудержного истребления лесов в период промышленного кризиса на Урале, в период конца ХIХ и начала ХХ веков. Совершенно прав журналист Балашов, заявивший в статье «Сберечь земли очарованье», что «разрушить то, что природа создавала тысячелетиями, при современной технике можно за считанные дни, даже часы. Восстановить же все в первозданном виде невозможно за столетия». А Л. Леонов писал: «В лесных делах не может быть равнодушия. Народу нашему вечно жить на этой земле». И завершить хочется словами А.П.Чехова: «Рубить леса из нужды можно, но пора перестать истреблять их… Человеку даны разум и творческая сила, чтобы преумножать то, что ему дано».