Стояла над рекой звездная июльская ночь 1728 года. Река неслышно и безлюдно спала в своих зеленых берегах. И увидела вдруг, как на раскисшей от дождей рудничной колее, летом вовсе непроезжей, заскрипела-зажулькала кибитка и остановилась. Чертыхался возница. Видно, потерял в темноте государев тракт и за Кырьинским погостом свернул на зимник конжаковских рудокопов.

Кибитка сколько-то времени сонно молчала. Потом скрипнула дверца, и в темноту выбралась из нее женская фигурка. Девушка постояла, кутаясь в черный убрус, и направилась к невысокому береговому откосу.

«Мы, знать-то, сбились с дороги, — без страха думала Марья, шагая по росной траве. — Да здесь река! А звезд-то сколько в нее упало!..» — Марью зябко передернуло под убрусом.

Павда молчала. Реке в диковинку была здесь женщина, и река любопытно слушала ее. А берег вдруг наполнился тревогой.

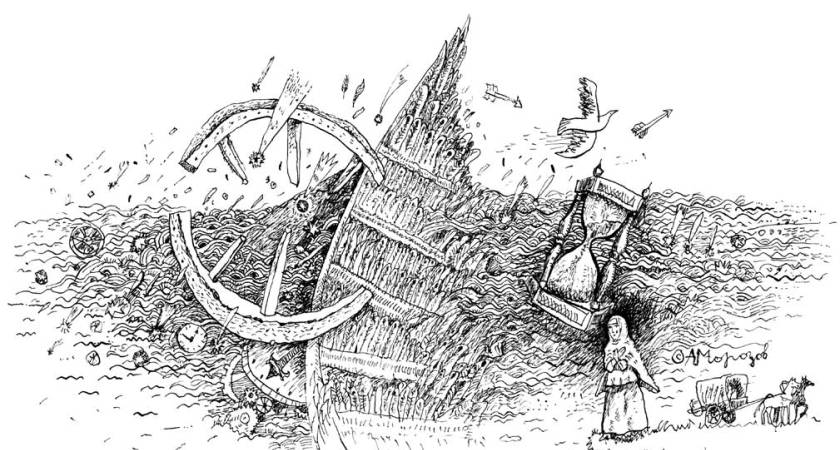

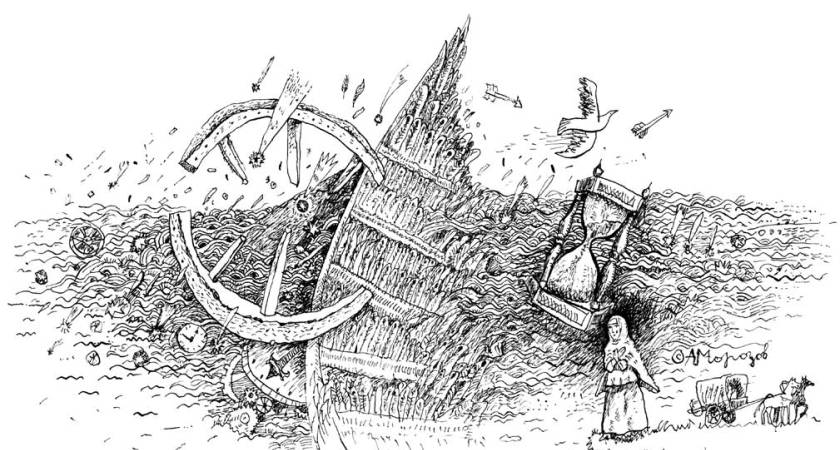

Почему именно здесь, на берегу этой пустынной и неведомой ночной реки, явилась Марье во всем отчаянии ее девическая планида? Сначала в беспечные 15 лет — она невеста юного польского графа… Едва минул год, а уж у нее просит руки 12‑летний царь, и она — помолвленная царская невеста. В отцовском дворце каждый ее каприз стерегут гофмейстер, камергер, камер- и статс-фрейлины, лакеи, гайдуки, пажи, придворные певчие, конюхи и гребцы… С ней ли было все это? Куда и почему сгинуло теперь? Чьей живой игрушкой была она? Нет матушки — упокоилась в дороге на казанском погосте. А батюшка, светлейший князь, почти что тесть и регент малолетнего царя, теперь в шутовской собольей шапке трясется в повозке рядом с медным котлом, кастрюлями и дюжиной оловянных блюд. Генералиссимус в вогульских обутках. Говорят, сентябрь в Березове — уже зима. Что ждет ее в неведомой Сибири?

Марья подошла к краю и бестрепетно глянула вниз. У самого обрыва, как в котле, кипела-кружилась черная вода и маняще перемигивались звезды.

«Ступить всего один шаг, даже полшага… Она одна. Кибитка пуста. Солдат-возница? Ему не до нее. Может, это судьба? Может, ее подтолкнул сюда Всевышний? Упасть и сгинуть. И светить кому-то, как вон те звезды. Ведь только шаг…».

Река опять текла. И словно бы легкое свечение возникло на берегу и обрело облик девы. То ли парила, то ли шла она. Едва заметно на ее пути высвечивались поочередно кусты, ветви, клочки обрыва.

«У нее, — Дева-птица кивнула вслед убегавшей девушке, — еще будет толика счастья. А тебе… — рукой-крылом коснулась она воды. — Ты будешь стражницей, берегиней этой дороги и этой югры. Ты вспомнишь то, чего и не было с тобой. Все временное утечет, а ты, умеющая быть твердью, будешь вечно…».

Сказала и сгинула Дева-птица.

С той нежданной ночной встречи с Марьей Александровной Меншиковой на ее пути с семьей в последний Березовский приют обрела река живую нескудеющую память. Как тени, столпились вокруг нее былые люди-события, выстраиваясь в ее памяти в последовательную цепочку, и достигли наконец того предела, когда почти незримо тень обретает плоть и становится днем сегодняшним.

Она «вспомнила» то, чего не могла знать и видеть. Как шел и метил по тайге дорогу усольский крестьянин Артемий Бабинов, как мостил и торил ее потом до Троицкого камня и далее.

А только-только замостилась Бабиновка, приняла государев статус и заработала, как пошли по ней за Камень люди невольные, кандальники. Кажется, первыми были высокородные бояре Иван Никитич, а потом Василий Никитич Романовы, фамилия коих упрямо домогалась и в конце концов достигла вершины российского престола. Еще полвека спустя узрели здешние края и первого бунтаря против Никоновых церковных реформ — протопопа Аввакума, который со всей своей семьей проследовал в Тобольскую ссылку. В сороковых годах того же XVII века шел по государевой дороге с невеликой своей командой землепроходец Семен Дежнев — метить русскими верстами Крайний Север Сибири.

А вот и январь 1666 года. Дороге чуть больше семидесяти лет — молодая. И едут по ней кибиточной кавалькадой из Москвы в Сибирь 46 иностранных офицеров, принятых на русскую службу. Который-то, из немцев, ведет дорожный дневник, аккуратно отмечает места ночевок и смены подвод — ямы. Дает короткие характеристики участков дороги.

Судя по этому дневнику, ни Павдинской заставы, ни, естественно, самое Павды в 1666 году еще не было. Мало того, и Бабиновка-то в этих краях не шла. Она пересекала водораздел (Камень) чуть правее и выходила прямо к верховьям реки Ляли. Шагала по ее берегу, а потом, минуя изгиб реки, идущий к нынешнему поселку Павда, выходила к «четырем татарским юртам» (ныне пос. Юрты) и пробиралась через густой холмистый лес к деревушке Мелиховой, состоящей тогда тоже из четырех дворов.

Не шел, выходит, Артемий по павдинскому берегу и павдинской водицы не отведал.

Дорога, как река, тоже была капризна в своем течении. Как посчитали позднее, Бабиновка не только меняла свое «течение», но и удлинилась до Верхотурья на чертову дюжину верст — видимо, в интересах удобства продвижения.

Кого же еще проводила пытливым оглядом дорога в ее допавдинское время? Едва ли не в паре со светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым с семейством ехал в сибирскую ссылку военный инженер Абрам Петрович Ганнибал, осчастливленный в истории родством с великим Пушкиным.

В 1733‑м проехал по Бабиновке, а потом и через всю Сибирь до Камчатки мореплаватель капитан-командор Витус Беринг, отправляясь в свою Вторую Камчатскую экспедицию.

В сороковых годах пришла очередь курляндского дворянина, графа Эрнеста Иоганна Бирона и одного из «птенцов» гнезда Петрова Бурхарда Миниха. Оба стали жертвами дворцовых переворотов, были обречены на казнь, замененную, однако, далеким Пелымом.

Да кто не шел, кто не трясся на корневищах вековых дерев по тракту Артемия Бабинова! Другой дороги в Сибирь теперь не знали.

Но какой же интерес привел дорогу к будущей Павде-берегине? Привел интерес заводской, производственный. Лялинскому медеплавильному заводу, что стоял вблизи селения Караульского, надобилось сырье. Поблизости рудные запасы скоро иссякли, и неутомимый Влас Коптяков с пятью сыновьями, поощряемый обербергамтом, начал искать руду в округе. Подфартило сыну Ерофею. Нашел богатую жилу летом 1727‑го как раз на отрогах Павдинского кряжа. Взбодрились горные начальники и на радостях освободили Ерофея от рекрутчины.

Только было разохотились добытчики, настроили себе шалашей, избу для зимних нужд, сарай для складирования, как грянули ранние сентябрьские снега и стужи. Отложили добычу до весны. А весной 1728‑го обнаружилось, что пришли в негодность оставленные здесь запасы муки и крупы. А тут и жила медная возьми да сгинь. Сколько шурфов ни били — идет пустой и твердый камень. Словом, и павдинское медное месторождение не долго кормило завод.

Теперь пришел черед другого сына — Сидора. Медная жила открылась ему на самом Конжаке, выше Павдинского рудника. Посланный бергмейстер, осмотрев новую коптяковскую находку, сделал вывод, что она «работы достойна», «идет шахтою вглубь и в гору благополучно». И полезли на Конжак рудокопы — приписные крестьяне и колодники. Руда в копеечку вставала. Добыть не просто, а спустить с горы к дороге да на завод санной тягой доставить — еще мытарнее. Но голь на выдумку хитра: придумали устройство для спуска руды с горы. Летом добывали — зимой везли. Шла та дорога на юг и за деревушкой Кырьей сворачивала зимником на восток — больше ста верст с горы до завода. По два рубля за сто пудов доставленной руды приходилось платить вознице.

Еще один коптяковский отпрыск — Федор — об руку с казачьим сыном Иваном Макаровым разведал с горы дорогу на 23 версты короче, по ровному болоту, летом вовсе не проезжему.

Вот на этот зимник конжаковских рудокопов и свернула с Бабиновского тракта в июльскую ночную непроглядь кибитка княжны Марьи Меншиковой. А поскольку этот участок дороги был ближе к рудовозному спуску с Конжака, то его и обиходили позднее, подняв Бабиновку от верховьев реки Ляли к бассейну реки Павды. Теперь государева дорога тоже, сколько могла, на Лялинский завод работала.

А чтобы путник ту своротку со старого участка на новый ненароком не миновал, поставили на Марьиной оплошке Павдинскую заставу. Как выразился позднее ученый путешественник Иван Лепехин, «первое мытарство едущих в Сибирь из российских городов купцам». Здесь, на Заставе, коротали теперь государеву службу караульщики да ямщики.

Но не судьба была Лялинскому медеплавильному обрести надежную сырьевую базу, как ни радели о том Влас Коптяков с сыновьями. Чем выше в горе открывались им медные жилы, тем труднее та руда рукам давалась. Смерти начались в руднике и побеги. А очередной смотритель доносил, что «в один день ни трех пуд не добудется». Продлился «век» Лялинского медеплавильного только 18 лет. Память о нем хранит денежная плата екатеринбургской чеканки 1725 года. На квадратной монете вырезана надпись: «Первая из меди Верхотурских и Лялинских заводов, которые строены при воеводе господине Беклемишеве».

Сдается мне, что Дева-птица держала завод и казала «коптякам» руду только для того, чтобы пришел тракт Артемия к реке Павде и встало на его обочине стражником времени селение — Павда-берегиня. Тридцать лет спустя в девяти верстах от заставы в сторону Верхотурья приглядел место для своего завода, заводского поселка и храма ушлый виноторговец Максим Походяшин.

А что же княжна Марья? Обрела ли она в березовском плену свою толику счастья, которую нагадала ей Дева-птица?

Оказывается, еще в пору дворцовых помолвок был у нашей княжны суженый. Руку свою по воле отца отдавала она державным женихам, а сердце неделимо оставляла молодому князю Федору.

Историю их взаимной любви бережно и трогательно донесла до нас только народная молва, которая, надо сказать, ничем не менее достоверна, чем летописи, составляемые лукавыми дьяками в угоду своим великим князьям и царям.

Так вот по воле Божьей возлюбленным княжны Марьи оказался сын князя Василия Лукича Долгорукова, успешного дипломата и фаворита нескольких коронованных особ, начиная с Петра Великого и кончая Анной Иоанновной. В угождении царям он подчас успешно соперничал с Меншиковым и наконец выжил его с насиженного места. Был образован, владел несколькими языками, но, как писал о нем его испанский коллега-посланник, «способен был на все по корыстолюбию». Словом, он и «светлейший» — два придворных сапога пара.

Сына своего, похоже, что единственного, готовил он к высокой карьере и для начала отправил учиться корабельному делу в Голландию. Туда и донесся до Федора слух об опале Меншиковых и ссылке их в далекий Березов. Как же возликовало тогда сердце молодого князя! Опала — конец дворцовых интриг и державных капризов. Оковы помолвок рухнули незримым прахом. Не только сердце, но и рука его возлюбленной свободна! И Федор из Амстердама ринулся в Березов. Такого резвого и нетерпеливого седока не знала еще наша Бабиновка.

Семейство Меншиковых встретило его ликованием. А Марья так просто расцвела и готова была броситься князю на шею — не оставить возлюбленную в беде не высший ли это знак любви…

В Березове «светлейшего князя» было не узнать. В нем воскрес и заявил себя богоусердный труженик. Вспомнив свое умение владеть топором, он об руку с горожанами срубил для семейства дом, а рядом с острогом вместо ветхой церквушки поднял новую — во имя Рождества Пресвятой Богородицы, оснастил иконами, жемчугом украшенными, и прочим дорогим обиходом. В той церкви и были тайно помолвлены княжна Марья и князь Федор.

Санкт-Петербург, Амстердам, неистовые интриги при дворе Анны Иоанновны Долгорукова-старшего, коего в скором времени ждала не только что опала, но сама ее величество плаха — все это было теперь так далеко от возлюбленных, гораздо дальше географических верст.

Ровно год длился миг любви, нагаданный Марье Девой-птицей на павдинском берегу. В 1729‑м скончался на руках дочерей, сына и зятя многогрешный Александр Данилович. Меншикова погребли в ограде, им же выстроенной церкви.

А Марья в тяжелейших родах разрешилась двойней. Наверно, это был последний лучик счастья, заглянувший в ее оконце. Роды она не перенесла, не выжили и двойняшки…

Сто лет спустя в поисках забытой могилы «светлейшего» по указке старожила березовский городничий раскопал одну из безвестных могил. Открылись сначала два гробика младенцев. Они стояли на крышке домовины в виде колоды из кедра, недоступной для воздуха. Крышку подняли, и княгиня Марья явилась взорам в полной своей нетленности и белизне лица. На голове шапочка из шелковой алой материи, на ногах башмаки с высокими каблуками…

По чьему-то недогляду гроб простоял открытым целый летний день. Тело княгини почернело и предалось тлению.

Могилу князя Меншикова бестрепетно подмыла и унесла с собой река. Его прах пошел на корм лакомой у российских царей сосьвинской сельди.

А могила княгини Марьи жива в Березове и по сей день.

Вернуться в Содержание номера