Несколько лет назад осенним туманным утром я ехал в поезде, шедшем из Тюмени на северо-восток, к великой сибирской реке, название которой, казалось, монотонно выстукивали колёса: «Обь-Обь, Обь-Обь». В душном купе дремали мои попутчики. Внезапно состав, заскрипев, стал тормозить и остановился.

Я пошёл к проводнику узнать, какая ближайшая станция. Проводник сказал, что мы стоим уже почти у самой станции, она называется Чумбулут, на ней многие выходят, места ягодные — клюква, брусника. Самый сезон.

Чумбулут… Сердце учащённо забилось, вспомнилось: в далёкой уже молодости мне довелось здесь побывать. Я закрыл на минуту глаза, и, словно отрывки из старой кинохроники, ожили страницы моих юных лет.

…Шёл 1968‑й год. В ту пору железную дорогу сюда ещё не провели, и не верилось, что построить её возможно — кругом болота, топи, глухомань, безлюдье. Но уже начинались изыскательские работы, и мне предстояло в этих изысканиях участвовать.

Старый, дрожащий от натуги вертолёт МИ‑4 никак не мог взлететь. Он был загружен сверх всякой нормы, и восемь пассажиров (кое-кто из них традиционно отметил вылет тостами «на посошок»), едва втиснувшись в кабину, лежали на куче ящиков и мешков. В экспедиции водки не будет, там сухой закон — до возвращения.

Небольшой аэродром находился на берегу реки Иртыш, в старинном селе Уват; вертолёт, смешно подскакивая, катился по травяному полю. Наконец, ему удалось, задрав хвост, подняться в воздух и набрать высоту. Курс лежал на Васюганье — в междуречье Иртыша и Оби. Мы запаздывали. Начиналась сибирская осень.

Летели минут сорок и, наконец, сделав круг, опустились вниз, посредине огромного мохового болота, окаймлённого гривами неприветливого, мрачного леса. Вертолёт, слегка коснувшись колёсами поросших клюквой кочек, завис, не выключая ревущий двигатель, и в открывшуюся дверь мы стали торопливо выбрасывать свой многочисленный багаж — инструменты, палатку, двухмесячный запас продуктов. Через пять минут винтокрылая машина взмыла в воздух, мы остались одни, в безлюдной труднопроходимой тайге. Кругом, на сотню километров, ни души. С непривычки сделалось жутковато.

На краю болота, среди елей и начавших уже желтеть лиственниц, я увидел огромную вышку, сделанную из толстых сосновых брёвен. Это был геодезический знак, пункт Чумбулут, обязанный названием одноимённой речке. От него начинались наши пешие маршруты. Так состоялось моё первое знакомство с тайгой и с лесными вышками-исполинами.

О вышках часто спрашивают, зачем их построили, кто и когда. Такие многометровые сооружения, поднимающиеся над вершинами деревьев, нужны, чтобы подготовить основу для аэрофотосъёмки местности и составления карты. Они могут достигать головокружительной высоты — до 40 метров. Глядя на лесных гигантов, хочется забраться по их лестницам наверх, посмотреть оттуда на окрестности, увидеть открывшиеся дали. Заманчиво, но рискованно: с высотой шутки плохи, особенно если лестницы старые, а у площадок наверху нет прочных перил.

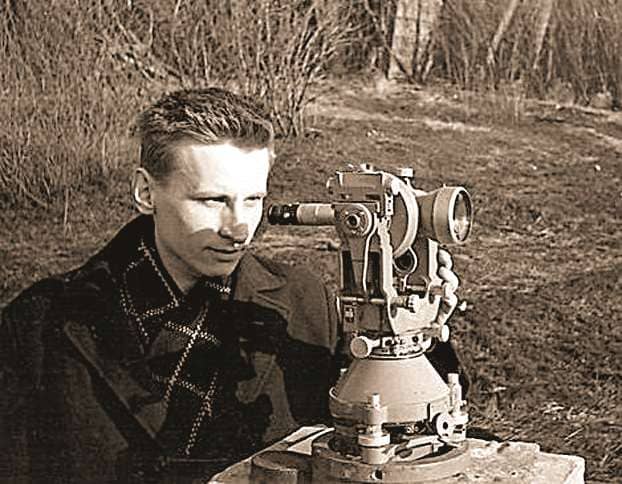

Большие геодезические вышки называются сигналами. Постройка их — трудный и довольно опасный процесс. И на уже готовые сигналы подниматься могут лишь люди, не боящиеся высоты и имеющие допуск. С помощью специальных инструментов — теодолитов — они измеряют углы между направлениями на соседние пункты, этот вид работ называется триангуляцией. Между пунктами обычно километров двадцать-тридцать. Пункты образуют воображаемую сеть треугольников, такая сеть покрывает почти всю территорию нашей страны.

На отдельных пунктах выполняются и астрономические определения широты и долготы. В лесной местности вышки чаще всего делаются деревянные, в населённых районах — металлические или бетонные.

Мне подниматься на вышки было запрещено, врачи на медкомиссии написали «годен не на высоте». Но взбираться наверх всё же пришлось — чтобы установить антенну радиосвязи. Прижавшись к открытой лестнице и стараясь не смотреть вниз, я кое-как вскарабкался на площадку. Слабомощная рация еле-еле доносила мой голос до далёкой базовой станции, приходилось кричать в трубку. На связь требовалось обязательно выходить два раза в сутки. Мне было одиноко и страшновато — вся наша команда ушла прорубать узкую просеку-визиру.

Начавшийся затяжной дождь, перешедший в ливень, не прекращался пять суток. Сидим ввосьмером в прокуренной шестиместной палатке, с её крыши каплет вода, сбоку маленькая железная печка. В нашей бригаде два техника-геодезиста, включая меня, и шестеро сезонных рабочих. Палатка стоит на настиле из тонких брёвнышек. На полу палатки толстая кошма; у всех спальные мешки.

Мы были в тайге почти до зимы. Уже пролётывал снег, болота покрывались ледяной корочкой, из палатки не хотелось выходить. Сезон заканчивался, надо было спешить. Нам поручили нивелирование — измерение высоты между соседними геодезическими пунктами. Задача эта не из лёгких. На зыбкой болотистой почве, чтобы установить нивелир, точный оптический инструмент, предварительно вытесанные длинные колья втыкались на двухметровую глубину, и лишь затем на них ставили трехногий штатив. Бойко стучали семь имевшихся у нас острых топоров, с лиц рабочих лил пот. За день удавалось пройти километров шесть-семь.

В маршруты (их называют заходы) уходили без палатки и спальных мешков, ночевали у костров, зачастую под холодным дождём, перебирались через бурелом и горелый лес. Каждый километр давался с трудом, по мху и кочкам, в мокрой траве по пояс. Донимал гнус, от свирепой мошкары ничего не спасало, никакие накомарники и мази. Мошки лезли в рукава куртки и сапоги, уши у нас быстро распухли и, казалось, стали размером с чайные блюдца.

Мои спутники оказались выносливыми, опытными таёжниками. А у меня с непривычки сердце стучало, словно кто-то бил по груди молотком. Порой, чтобы отдышаться, мне приходилось прилечь прямо посреди сырого болота, на поросшей пахучим багульником кочке. Но снова надо вставать и продолжать движение. За спиной рюкзак и деревянный ящик-футляр от нивелира, через плечо полевая сумка с документами. На груди подвешена… чернильница-непроливашка, какие раньше были у первоклассников: сейчас смешно, но тогда записи полевых измерений выполнялись в журналах простейшей ручкой-вставкой со стальным пером. Записи карандашом и шариковой ручкой не допускались.

Серьёзную трудность представлял переход через речки. Они здесь неширокие, но после дождей бурные, у них крутые труднопроходимые берега. Настоящую переправу нам сооружать было некогда, выручали подмытые течением высокоствольные деревья, упавшие поперёк реки и зависшие над водой на высоте нескольких метров. По ним мы и перебирались, без страховки, с грузом за плечами, вынужденно нарушая правила техники безопасности.

В ту далёкую, замечательную и нелёгкую пору, о которой мне неожиданно вспомнилось, казалось совершенно невероятным, что в таёжной глухомани, через болота и речки проложат железнодорожные пути, застучат по стыкам колёса. Мало кто теперь знает, каким трудом, какой ценой это было достигнуто, какие драмы, а порой и трагедии разыгрывались на сибирских просторах. Но это тема для отдельного очерка.

Постояв у светофора, поезд тронулся. Воспоминания мои прервались. Впереди нас ждали молодые сибирские города, построенные среди болот и вечной мерзлоты. Оттуда на запад и на юг страны по трубопроводам уже шёл природный газ, там добывалась нефть, разведывались новые месторождения. И, как памятники первопроходцам, над тайгой молчаливо поднимались геодезические вышки. На них нет табличек с именами тех, чьими колоссальными усилиями они создавались. Лишь внизу, присыпанные землёй и хвоей, скрыты мощные бетонные центры этих пунктов со скромными рельефными надписями на чугунных марках — краткое название организации, установившей знак, тип пункта и его номер.

Труд геодезистов и топографов, сложный, тяжёлый и нередко опасный, требует большой отдачи и моральных сил. Указом Президента Российской Федерации от 11 ноября 2000 года установлен праздник — День работников геодезии и картографии, его отмечают во второе воскресенье марта.

Начало широкой постановки астрономо-геодезических работ в России относится к первой четверти XIX-го века, когда после войны 1812 года военное ведомство стало остро ощущать потребность в точных топографических картах. Основной объём высокоточных геодезических измерений в дореволюционной России выполнял Корпус военных топографов. Измерения выполнялись преимущественно методом триангуляции. Работы имели большое значение для составления карт, но в их постановке допускались существенные недочёты, в частности, центры триангуляционных пунктов не имели надёжного закрепления на местности и были утеряны. Долговечные бетонные центры появились значительно позднее. Корпус военных топографов существовал до первых лет советской власти, затем его функции стала выполнять Военно-топографическая служба (ВТС). В марте 1919 года было создано Высшее геодезическое управление, оно производило основные геодезические работы в государственном масштабе. В 1967 году его преобразовали в Главное управление геодезии и картографии (ГУГК).

Кроме измерения углов в сети триангуляции, на части геодезических пунктов выполняются астрономические определения широты, долготы, азимутов. Широко используется и другой вид измерений — полигонометрия, также позволяющая определять координаты пунктов. Эти измерения производятся на поверхности земли. Ход полигонометрии выглядит как ломаная линия, в которой измеряются длины её отрезков и углы поворота. И триангуляция, и полигонометрия бывает разной точности и делится на классы.

А также существует государственная нивелирная сеть, являющаяся высотной основой для топографических съёмок и для решения инженерно-технических задач.

Необходимо отметить, что в 1999–2000 годах было начато планомерное развитие государственной геодезической сети качественно нового уровня на основе спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS, в связи с этим изменились и виды геодезических построений. Переход к новым принципам создания геодезических сетей требует значительного времени. Для выполнения массовых геодезических работ старые пункты пока продолжают активно использоваться.

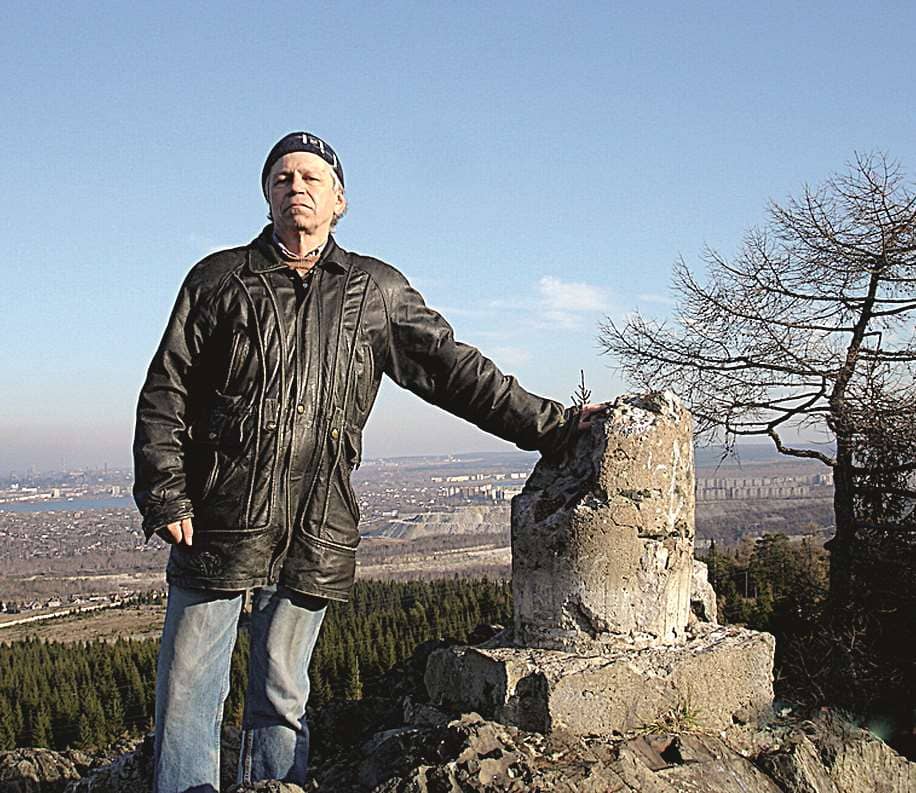

Надо сказать несколько слов о центрах геодезических пунктов. Они более долговечны, чем наружные знаки, и нередко служат многие десятилетия. В зависимости от типа сети и характера местности, центры могут быть скрыты под землёй или выступать над её поверхностью. Центры пунктов триангуляции имеют обычно две чугунные марки, расположенные одна над другой, заделанные в бетонные монолиты: верхняя на поверхности, другая — контрольная — под ней, на глубине до двух метров и более. В населённых пунктах металлические центры часто устанавливают в стенах капитальных строений. На скалистых вершинах гор в труднодоступных районах сооружаются каменные столбики — туры. У них может быть до трёх марок.

На марках делаются рельефные надписи — тип сети, сокращённое наименование организации, установившей знак, номер знака по каталогу. Приведу расшифровку некоторых сокращений, в том числе старых, но которые встречаются и сейчас: «ГУГК» — Главное управление геодезии и картографии СССР (1967–1992 годы), «ВТС» — военно-топографическая служба, «СМТ» — Союзмаркштрест (с 1940 года), «НККХ» — Народный комиссариат коммунального хозяйства РСФСР (1931–1946 гг.), «МКХ» — министерство коммунального хозяйства, Гипрогор (1929–1959 гг.). А также: «ОМЗ» — опорный межевой знак, «трианг» — триангуляция, «ОРП» или «Ориент» — ориентирный пункт (триангуляции).

Большие геодезические вышки — так называемые сигналы — бывают трёхгранные или четырёхгранные. Постройка их выполняется специальными строительными партиями. Высокие сигналы частично собираются на земле, затем поднимаются лебёдкой. Жёсткая конструкция сигналов позволяет работать на них при ветре до пяти метров в секунду. «Ноги» деревянных сигналов вкапываются в землю, металлические закрепляются на бетонных фундаментах. Наверху вышки устраивается площадка и столик, над ними прикрепляется болванка — так называемый визирный цилиндр, на который наблюдатели наводят теодолит с соседних знаков. Вокруг сигналов и пирамид при возможности делается прямоугольная окопка (канава).

Интересно, что под влиянием неравномерного нагрева солнцем верхние части деревянных сигналов медленно поворачиваются вокруг своей оси, это кажется незаметным, но вносит неприятные искажения в измерения углов между соседними знаками. Такое явление называется кручением, при высокоточных измерениях его учитывают. Суточная амплитуда кручения сигналов может достигать четверти градуса дуги.

В городах пункты триангуляции нередко размещают на крышах зданий и высоких сооружений (элеваторы, водонапорные башни, и т. п.).

Знаки сети нивелирования называются реперы. В незастроенной местности центры реперов закапывают в землю. Вышек над ними не ставят. Рядом с репером устанавливают опознавательный столбик-сторожок. В городах и посёлках чаще всего реперы представляют собой чугунные болванки, на марках которых имеется номер знака и которые встраиваются в стены капитальных зданий. Специальными инструментами — нивелирами — определяется их высота над уровнем моря. В нашей стране за нулевую отметку высоты принят уровень Балтийского моря в Кронштадте.

Все измерения в сетях обрабатывают по математическим законам, при этом решаются уравнения со многими неизвестными; этот процесс называется уравниванием сети. По результатам обработки составляются каталоги координат и высот пунктов, они нужны картографам, учёным, строителям, проектировщикам, землемерам, используются для решения задач обороны страны и для многих других целей. Путешественники могут использовать геодезические пункты для ориентирования на местности.