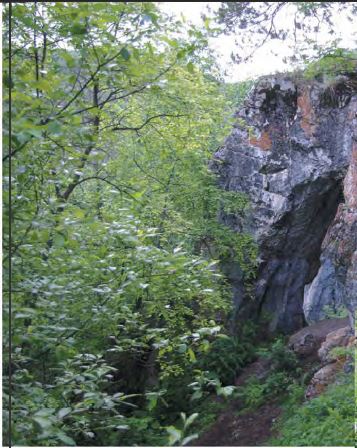

Пещер на Урале так много, что не хватит человеческой жизни, чтобы посетить и облазить их все. Поэтому, если вы не спелеолог и не готовы лучшую часть своих дней провести во мраке и безмолвии таинственных подземных лабиринтов, то свой интерес к пещерам лучше сосредоточить на самых уникальных и загадочных. Нельзя считать, что ваша жизнь удалась, если вы, живя на Урале, не побывали в двух главных наших пещерах: Каповой и ИгнатиевскоЙ. Про Капову пещеру знают многие, туда везут туристов со всего света, о ней создают книги и снимают фильмы, а вот Игнатиевскую слава и известность несправедливо обходит стороной. А ведь эта пещера не менее уникальна, чем Капова. Расположена она в обширном карстовом районе на границе Челябинской области и Башкирии, среди величественных известняковых скал, на правом берегу реки Сим. Точнее даже будет сказать, на правом берегу русла реки Сим, поскольку сам Сим пробил себе подземный коридор и исчезает с дневной поверхности в нескольких километрах выше пещеры, а выныривает ста метрами ниже, образуя мощный воклюз.

У башкир пещера носила название Ямазы-Тащ что означает «каменная яма». Название это совсем не соответствует ее облику. На ямы похожи многие пещеры, но только не Игнатьевская: она начинается огромной аркой и обширным гротом. Длинный коридор ведет вглубь горы, где вы увидите Большой зал с колонной посередине, переходы и боковые ходы-ответвления. Свое русское название — Игнатиевская пещера получила по имени некоего старца Игнатия, обитавшего в ней еще в позапрошлом веке. Кто он был в миру, до того, как стал старцем, история умалчивает.

Людская молва то приписывает ему дворянское происхождение и неразделенную любовь, заставившую его покинуть солнечный мир и перебраться в мрачное подземелье, то прошлую лихую жизнь, доведшую его до греха, в надежде замолить который он и поселился здесь в тиши и уединении.

Так это было или нет, сейчас сказать трудно, но во время проживания в пещере старец, безусловно, вел жизнь праведника, чем и снискал уважение местных жителей и приходивших к нему богомольцев.

Не забыли люди про старца Игнатия и после его смерти. Почти сто лет, до тридцатых годов прошлого века, сюда хаживали паломники взглянуть на каменную келью старца, расположенную в самом дальнем гроте пещеры, и помолиться у образа Богородицы, который, по преданию, вытесал на кальцитовом натеке сам Игнатий, взяв в качестве прототипа женский образ, живший в его памяти о прошлой жизни.

Постепенно, не без содействия местной советской власти, поток верующих к пещере иссяк, но началась новая волна паломничества, теперь уже туристов и археологов. В начале 60-х годов прошлого века в предгротовой части пещеры неоднократно проводились археологические раскопки. В ходе полевых работ было обнаружено, что пещера в доисторические времена была обитаема на протяжении многих тысяч лет.

Ученым удалось найти каменные изделия из яшмы, кремня и других прочных минералов, подвески из клыка песца и зуба бизона. Радиоуглеродный анализ угольков из древнего костровища дал возраст 14000 лет. Это означает, что во времена Ледникового периода здесь уже жили люди, они охотились на крупных травоядных животных, и промысел их, вероятно, был удачен — об этом свидетельствует огромное количество фрагментов костей, которыми буквально напичкан осыпающийся склон перед входом в пещеру. На каких животных охотились обитатели Игнатиевской пещеры за несколько тысяч лет до Рождества Христова, ответили палеозоологи. Больше всего найденных костей при надлежало северному оленю, дикой лошади, бизону и сайге, но среди охотничьих трофеев встречались и шерстистый носорог, и мамонт, и даже самый грозных хищник того времени — пещерный медведь. В более поздние времена пещера тоже не оставалась без внимания, об этом свидетельствуют находки, относящиеся к эпохам бронзы и железа — металлические наконечники стрел, предметы быта и украшения. Но самое грандиозное археологическое открытие было сделано в Игнатиевской пещере в 1980 году, когда во время археологической разведки свердловские археологи В.Т. Петрин, С.Е.Чаиркин и В.Н.Широков обнаружили в Большом и Дальнем залах настенные рисунки сделанные красной охрой, сюжеты которых однозначно свидетельствовали, что сделаны они еще в Ледниковом периоде.

Почему рисунки не видели предыдущие поколения исследователей, не смогли различить многочисленные паломники и туристы — ответить несложно. Чтобы понять, что на камне рукой древнего человека нанесен рисунок, стены пещеры пришлось отмывать от толстого слоя копоти, скопившейся здесь за сотни лет от факелов и костров, от керосиновых ламп и свечей, которыми пользовались все, кто посещал некогда святое место. После кропотливой работы по очистке стен перед археологами предстали изображения мамонта, шерстистого носорога, лошади и быка. Кроме изображений животных, на стенах оказалось множество знаков и символов, смысл которых современному человеку понять почти невозможно, поскольку живем мы совсем в другом мире, нежели наши далекие предки . В последующие годы каждая новая экспедиция приносила новые находки и открытия. В Дальнем зал е пещеры, том самом, где обитал старец Игнатий, на стене до сих пор хорошо различим образ Богородицы, а на потолке была обнаружена целая композиция, состоящая из женской фигуры и контура мифического животного, больше всего напоминающего единорога.

Рисунки были выполнены, как и изображения в Большом зале, красной охрой, но был и здесь обнаружены и черные изображения. О глубоком мистическом смысле, который закладывал художник каменного века в свое творение, свидетельств у ют едва различимые знаки и двадцать се м ь красны х точек, протянувшихся дорожкой от женской фигуры к «единорогу». Их количество соответствует дням лунного цикла. На боковой панели Дальнего зала черной краской были нанесены изображения мамонта, лошади, стилизованное лицо человека и треугольный знак.

Кроме рисунков, исследователи обратили внимание на большое количество упорядоченных сколов на выступах стен. Сколы были обнаружены в самых дальних уголках пещеры. Зачем древним охотникам было нужно забираться в мрачное подземелье и откалывать куски известняка, который не годился для изготовления оружия и предметов быта, — остается только догадываться. Возможно, поход в глубины горы был частью ритуального обряда посвящения подростка во взрослого мужчину. Камень, отколотый в отдаленных пещерных гротах, был доказательством храбрости юноши и его готовности к суровым. Испытаниям и опасностям, которые сопровождали наших предков на протяжении всей их недолгой жизни.

Сейчас поход в Игнатьевскую пещеру не требует какой-либо серьезной моральной подготовки. Вход в подземный лабиринт легко доступен и единственной проблем ой для туристов может быть только удаленность самой пещеры от населенных пунктов. От ближайшей деревни Серпиевки до пещеры километров 18, но при наличии автомобиля и хорошей погоды можно спокойно заехать на скалу, в недрах которой и располагаются подземные тоннели и залы.

В плохую погоду сюда лучше не ездить, а идти пешком от деревни Серпиевки по руслу реки Сим. Такая прогулка очень интересна, поскольку этот район буквально пронизан пещерами и кроме Игнатьевской, здесь насчитывается еще более ста карстовых полостей, многие из которых достойны внимания серьезных исследователей.