Постановление партии и правительств о строительстве в далеком Заполярье, в сердце сурового Таймыра, гигантского комбината полиметаллических руд в Норильске застало меня в Дудинке, в 140 километрах от Норильских гор. Я тогда находился в очередной арктической командировке на этот далекий заснеженный полуостров. Естественно, что мне захотелось попасть в Норильские горы, чтобы там, у подножья этих гор, щедро напитанных углем, платиной, медью, никелем, осьмием, серебром и другими металлами благородной и черной крови, воочию увидеть рождение еще одного изумительнейшего, дерзновенного деяния моей страны — арктического колосса у 70 параллели.

На мое счастье, в Дудинке оказался свободный от песцового промысла знаменитый таймырский следопыт Егор Иванович Кузнецов, который, вместе, с легендарным Никифором Бегичевым, бывал в ряде рискованных и ответственных полярных экспедиций. При нем же оказалась и его не менее знаменитая упряжка собак-полуволков. Он согласился домчать меня до Норильска.

Итак, в путь, снова в тундру, навстречу неожиданностям и новым впечатлениям.

***

***

После постановления о форсированном строительстве Норильского комбината, из Дудинки по речушкам, тундре и промороженной земле потянулись обозы с грузом для Норильстроя. Обычно безлюдная и безмолвная тундра ожила, встряхнулась и повеселела – повеселела следами, людьми и криками. Но олени, собаки и лошади не обеспечивали перевозку потока грузов. Понадобилось широкое развитие транспорта. И вот сюда, в Заполярье, на смену оленям, собакам и коням пришли, фыркая, тарахтя и захлебываясь в снегу, гусеничные тракторы. Они потянули к Норильску огромные обозы. Тишина, долгое время караулившая здесь голоса жизни, испуганно шарахнулась в тайники бездорожья.

Дикарь, заложив на спину свои красивые ветвистые рога, широко раскрыв испуганные глаза, умчался в глубь тундры, волк ушел со следа лошадей и оленей, пахнувших нефтью и бензином, с диким хохотом запряталась в полярный кустарник куропатка…

— Усть, усть! Кха, кха!.. – бодрит Кузнецов выбивающихся из сил и ныряющих по неровной колее тракторов собак. Нарты действительно бросает здорово. Оба мы — каюр и я — то и дело валимся в снег или с величайшим усилием сохраняем равновесие. След, по которому идут собаки, — смят, мучительно исковеркан. И трагедия в том, что сойти с пути нельзя, ибо и упряжка, и люди неминуемо глубоко провалятся в снег и завязнут в сугробах. Но не при чем тут и тракторы, ибо по снеговой целине с глубоким залеганием рыхлого снега, они никак не смогли бы пройти и километра.

После очередного аврала по вытаскиванию нарт из выбоины, Егор Иванович, потный и усталый, еще раз восклицает:

— Однако, прощай теперь, собачья упряжка! Уходит в историю собачий транспорт. Тракторы ползают теперь там, где всего десять лет боялись ходить упряжки.

— Ну, вы, музейные экспонаты, -ворчит он на собак. Это в нем негодует истый сын снегов, человек, сорок лет проживший на любимой земле, и лучший погонщик Таймыра, хотя он и понимает огромное значение тракторов в деле освоения севера.

Едем. Я сижу на сумасшедшей нарте, прыгающей и ныряющей, и стараюсь осмыслить слова Кузнецова. Таймыр? Далекое дикое Заполярье. Бездорожье и снег. Место бесконечных, леденящих кровь ветров и постоянных морозов! Что осталось от неизведанного, неизученного Таймыра? Где дикость царской вотчины? Я думал о силе, о могучей силе, которая таится в правде советского строя, которая оживляет, казалось, мертвые, замороженные массивы арктической земли. Тракторы ходят теперь туда — к сердцу Таймыра, где веками люди и земля были прижаты снегами, где дикие, безглазые ветры танцевали свою смертельную хэйру.

Урчание пропеллера самолета, знакомое и ритмичное, отрывает меня от размышлений. Я поднимаю голову и отыскиваю в мутном свинцовом небе точку, которая быстро движется на северо-восток. Я знаю — машина идет на реку Хатангу, к мысу Нордвик. Первая посадка ее будет в резиденции Авамского района — Волочанке, за 500 километров от Дудинки. Пилотирует самолет полярный летчик Алексеев. Опять нырок в снеговой провал — и я теряю из глаз самолет. Опять аврал…

Через несколько минут после того, как Егор Иванович очистил морды собак ото льда, застывшего у них от ядреного мороза, едем дальше. Кругом распласталась однообразная тундра, безрадостная и надоедливая. Она повторяет самое себя на каждом километре и шагу. И по этой снежной усталости, словно шрам, извивается громадный след тракторов. Они прошли здесь и проволокли по снегу тяжелые большие сани с грузом.

От неровной, тряской и беспокойной езды у меня растерялись последние мысли, и я уже почти забыл о том, что думал несколько минут назад, как вдруг Кузнецов сказал вслух, не обращаясь ни к кому:

— Самолет — это туда-сюда, он в воздухе дорог не портит, но вот трактор… — Дух обиженного и возмущенного каюра спорил в нем со здравым смыслом. — Хотя сколько они груза за один рейс поднимут! Под этот груз обоз в сто нарт оленных надо и в каждой нарте по четыре зверя. Опять же, оленя здесь хорошего, чтоб сильный был, нету. Нужны тракторы, слов нет, но кабы вот дорогу для себя другую сами утаптывали…

Он смолк.

Он смолк.

Я оглядел еще раз седенькую тундру, стелющуюся у наших ног, и не нашел на этом кусочке ее огромного тела, казалось бы, ничего, что могло бы говорить о новой жизни, о новой эпохе, по-хозяйски командующей здесь. И все же она живет теперь по-новому.

Пронеситесь вслед самолету, улетевшему на далекую Хатангу, и его трасса приведет вас на мыс Нордвик. Здесь большевики нашли соль – чистейшую соль, какая есть только в Илецкой защите да, пожалуй, в Вычегодске. Из тела этих соляных гор выходит в море Лаптевых черная кровь земли — нефть. Здесь зимуют сотни людей, они живут в теплых благоустроенных домах, ведут научную работу, проводят бурение и передвигаются на «вездеходах» Горьковского автозавода. От сопки в ясный, погожий день в море виден остров боцмана Н. Бегичева, до отказу набитый каменным углем. Иногда кажется, что эту глыбу-остров когда-то великан-гипербореец, взял из груды чистейшего угля и, озорничая, бросил в залив…

Когда вы будете мчаться по трассе самолета, не забудьте глядеть вниз, на тундру. И если вы увидите на нем стойбище кочевников, то знайте, что здесь, среди множества шестовых чумов и закрытых балков, в которых-то из них помещается то кочевая советская школа л, то фактория, то кочевой национальный совет, больница, ясли или красный уголок. Разве это уже не другая жизнь?

Поезжайте по часто заметаемому следу на север от Дудинки, по правому берегу могучего Енисея, и вы увидите в 600-700 километрах от полярного круга консервную рыбообрабатывающую фабрику Усть-Порта, оленеводческие колхозы ненцев, огромное строительство на острове Диксона, водолазов ледяного моря и многое другое, что будет ясно говорить об этой новой жизни.

Нарты внезапно стали.

— Что случилось, Егор Иванович?

— Спроси Орлика, он расскажет, — кивнул каюр на собак.

Я вопросительно посмотрел на передового. Всегда деятельный, с неутомимым видом озорника и честного пса, добросовестный вожак теперь лежал на снегу и жадно ел его; хвост его опустился, бока ввалились… Я видел – пес очень устал. Всем своим видом он решительно отказывался двигаться дальше. Остальные собаки выражали полную солидарность со своим вожаком.

Вдруг тишина донесла до нас далекий, но звонкий собачий лай. Упряжка насторожилась. Шерсть поднялась у каждого пса на спине дыбом.

— Километра три до станка Амбарное, семьдесят от Дудинки, — говорит Кузнецов. — Там ночевать будем. Эх, черт! Если бы не эта проклятая изуродованная дорога, мы проехали бы до Норильска всего двенадцать часов!

Заслышав лай, псы пошли живее. Ветер со станка гнал уже нам навстречу знакомый желанный запах дыма… Дым – значит тепло, чай и пища…

Действительно, скоро показался и сам станок, вернее, признаки его, ибо дом был до труб занесен снегом. Мы увидели повозки всех систем и назначений и народ, вышедший встречать нас.

Надо сказать, что наше вступление в радушный станок оказалось несколько необычайным и, пожалуй, трагичным. Все дело было в Джеке – молодой лайке станочника Ковалева. Это его задористый лай слышали мы в тундре, это он по наивности собачьей души своей решил познакомиться с полуволками кузнецовской упряжки. Когда все население его вышло нам навстречу, по-хозяйски гостеприимный, Джек решил встретить нас и поласкаться в своей собачьей среде. Бедный, наивный Джек! Он по неопытности доверился волкодавам Егора Ивановича. Радушно помахивая пушистым хвостом, пес мчался с горы навстречу нашей разгоряченной, усталой и злой упряжке. Егор Иванович пытался остановить собак, бил и кричал на них, но разве можно уговорить волка!

В первую же секунду, когда бедняга Джек достиг передового, Орлик мертвой хваткой, какая присуща только волку, схватил его за горло, молниеносно поднял в воздух и уже мертвого через голову кинул товарищам в качестве добычи. Это была и ужасная и вместе с тем красивая картина. Восемь наших огромных псов только на одну десятую минуты сгрудились в лающую, визжащую и лязгающую зубами кучу и так же внезапно разбежались по своим местам, оставив на окровавленном снегу пару костей и клочья шерсти.

Это было все, что осталось от веселого, общительного и ласкового Джека со станка Амбарное.

Родившись в станке, с детства привыкнувший к людям и необъезженный Джек не подозревал силу зова предков, зова борьбы и торжества над побежденным, что так усиленно поддерживал в своих ездовых собаках Егор Кузнецов. И, пожалуй, этими стараниями он и добился славы лучшего каюра с лучшей упряжкой на Таймыре.

Обычно половину своих собак — Орлика, Пясинца, Черноножку и Учумa — Кузнецов постоянно держал изолированными от всего живого и даже от света. Естественно, собаки дичали: они отвыкли от людей, от говора, от света. Поэтому они вели себя в упряжке на воле, как истинные дикари, кидаясь на все живое. Это были действительно звери, но звери, подчиняющиеся мудрости и разуму хозяина. В их глазах каюр был поистине бог. Он заставлял их до изнеможения работать, но он давал им и свет, и пищу, только он ласкал их грубой, скупой, но такой пленительной лаской северянина. Власть над собаками простиралась у Егора Ивановича прямо-таки до невероятных размеров. Во время езды достаточно ему было назвать имя собаки, которая отвлеклась от тягла и недружно шла, как пес, словно уличенный в чем-то ужасном, распластывался на снегу, отдавая свои последние силы… Зато как радостно-бурно ликовали псы, когда на остановках каюр подходил к ним, трепал по шее, счищал лед на мордах, осматривал лапы и, если нужно, бинтовал порезы.

В отличие от камчатских каюров, Кузнецов никогда не бил собак остолом и даже не брал его с собой в поездки.

Несмотря на печальное происшествие, нас встретили радушно, окружили, тепло жали руки и пригласили греться у печи…

Прежде чем нарисовать перед читателями картину обстройки, жизни и нравов тундровых станков на Таймыре, следует объяснить, что же такое станок, для чего он служит и кто живет на нем.

Стационарные села и поселки за полярным кругом чрезвычайно редки. Обжитые места разделяют сотни безлюдных, диких, бездорожных километров. Естественно поэтому, что в этих промежуточных этапах нужно было создавать станки. До революции такие станки были, кроме всего прочего, еще и чрезвычайно выгодными предприятиями. В те годы они являлись собственностью крепких кулаков, купцов и торгашей, скупавших пушнину и торговавших спиртом.

Ныне в советский Таймыр завозится такое множество культтоваров и продуктов, по тундре едет столько советских работников, что самолеты не могут обслужить все потребности в перевозке людей и грузов. Поэтому сеть станков сейчас расширилась и укрепилась. Ими пользуются для отдыха и ночевки путники, передвигающиеся на оленях, лошадях, на собаках. Станки разбросаны от Дудинки (центр Таймырского нацокруга) по всем румбам компаса: на юг до Игарки, на север до Гольчихи, на восток до Хатанги. Сейчас подавляющее число станков находится в аренде у колхозников, у интегральной кооперации или обслуживается риками и советами.

Ныне в советский Таймыр завозится такое множество культтоваров и продуктов, по тундре едет столько советских работников, что самолеты не могут обслужить все потребности в перевозке людей и грузов. Поэтому сеть станков сейчас расширилась и укрепилась. Ими пользуются для отдыха и ночевки путники, передвигающиеся на оленях, лошадях, на собаках. Станки разбросаны от Дудинки (центр Таймырского нацокруга) по всем румбам компаса: на юг до Игарки, на север до Гольчихи, на восток до Хатанги. Сейчас подавляющее число станков находится в аренде у колхозников, у интегральной кооперации или обслуживается риками и советами.

Что же представляют собой станки?

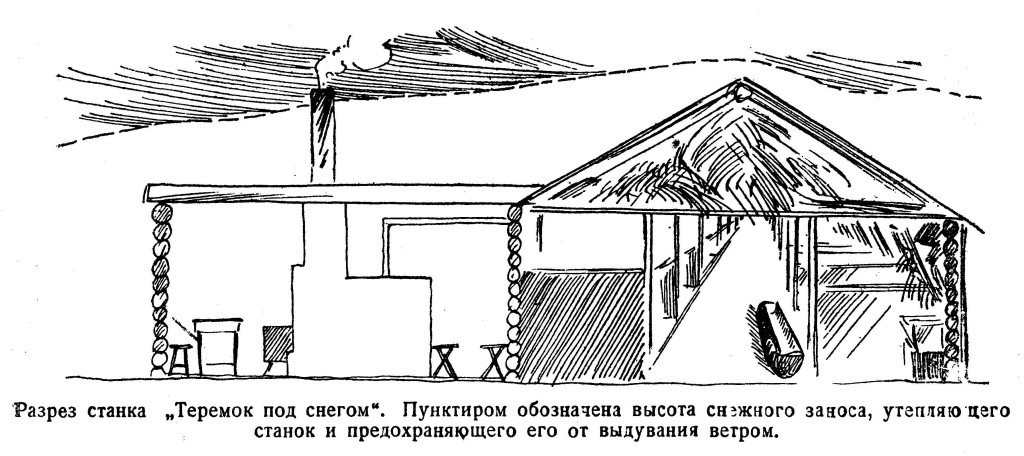

Неопытный тундровый путник будет несказанно удивлен, не найдя признаков домов в прямом смысле этого слова. Где же живут люди? Но вот ему показывают дым, идущий прямо из снежного бугра, обращают внимание на широкий снеговой тоннель, уходящий под этот снежный бугор, и он догадывается: весь станок засыпан снегом! Да, обычно станок утопает в снегу. Его не разгребают отчасти ради сохранения тепла, отчасти потому, что просто не хватит человеческих сил ежедневно отгребать от дома снег. Беспрестанно дуют ветры по тундре, они несут с собой тучи снега. Даже в погожие дни снег течет по тундре полуметровой поземкой. В такие минуты тундра похожа на море, переливающееся, живое и ласковое. Но как опасна эта красивая ласковость снегов! Снег течет, засыпая след. Поэтому нет никакой возможности приостановить течение снега к станку. Вы бросаете от дома лопату, а взамен ветер моментально принесет две. Так уж лучше пусть он сравняет дом под Снеговыми сугробами и тогда поземки будут перекатываться через станок. Единственные вечные хлопоты представляет поддержание входа и выхода. Как правило, утрами все ночующие в станке идут на аврал по откапыванию входа и только тогда выходят на «улицу» и выводят животных.

В то время, когда около станка стоят только одни повозки — собачьи легкие санки, оленные нарты и сани-розвальни — под снегом в станке пульсирует другая жизнь, полная страстей, стремлений, желаний… При виде такого станка невольно вспоминаешь слова из старой русской сказки: «Теремок, Tepeмок, кто в тебе живет?»

В то время, когда около станка стоят только одни повозки — собачьи легкие санки, оленные нарты и сани-розвальни — под снегом в станке пульсирует другая жизнь, полная страстей, стремлений, желаний… При виде такого станка невольно вспоминаешь слова из старой русской сказки: «Теремок, Tepeмок, кто в тебе живет?»

По снеговому наклонному тоннелю мы с Егором Ивановичем, предварительно удалив всех посторонних, сводим собак под снег. Первые минуты совершенно ничего не различаешь вокруг себя. Слышится только пофыркивание лошадей, хруст сена на зубах и чувствуешь запахи земли, сена, испарины от лошадей.

Как приятен этот, по существу тяжелый, запах застывшему в беспрестанных снегах полярнику!

Стою в полной темноте, не видя ничего, только крепко держу цепи четырех собак, которые, учуяв присутствие человека, лошадей и запах пищи, начинают исступленно рваться из рук. Что получилось бы, если бы отпустить собак? Я уверен, что через десять минут все в снежном теремке перевернулось б вверх ногами.

Но вот глаза мои начинают постепенно привыкать к темноте. Вырисовываются отдельные силуэты…

Наконец, я различаю довольно ясно городок-комбинат под снегом!

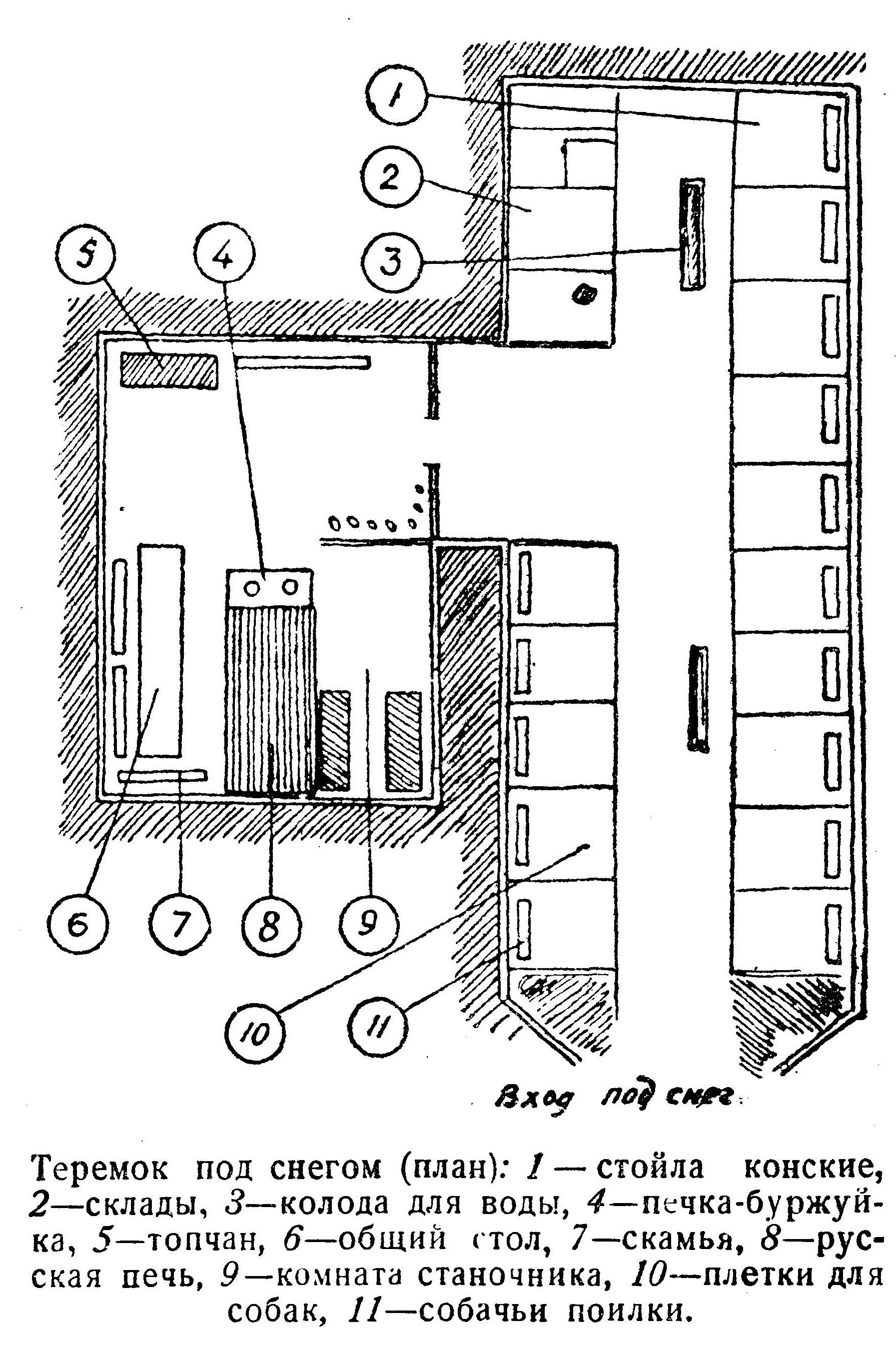

Прямо против входа-тоннеля проходит метров на 30 вглубь широкий коридор, вымощенный досками. Справа, немного отступя от входа, и вдоль всего подземного прохода расположены конюшни для лошадей; для каждой – отдельное стойло. Стойла устланы чистым сеном; по стенам — кормушки для сена и овса. Перед стойлами — питьевая конская колода. Чистота, видимо, стала хозяйкой здесь.

Надо сказать, что полярники-коневоды очень добросовестно и любовно оберегают и лелеют своих четвероногих друзей.

Над головой намощен шестовой потолок, который служит одновременно и сеновалом.

Вот и сейчас там ходит с вилами зимовщик, задавая корм усталым длинношерстным полярным коням.

Влево от входа, напротив стойл, примерно до половины коридора, расположены полузакрытые собачьи клетки. В них также настлано сено, чисто, стоят опрятные кормушки. От главного прохода отделяется менее широкий проход к какой-то двери. Оказывается, это вход в жилой людской дом. Далее по главному коридору идет ряд надворных пристроек, склады грузов, продовольствия, место для сбруи, уборная, бак с керосином, дровяник, место для лопат, поршней, граблей, топоров, веревок, ведер и прочей хозяйственной утвари.

Я брожу, знакомясь с устройством подснежного теремка. Узнав, что собаки наши заперты в клетки, выходит станочник. Он выносит зажженные «летучие мыши» и вешает на столбы. В коридоре стало светлее и уютнее. Мы знакомимся:

— Ковалев, станочник, живу в Амбарном второй год.

Узнав, что я «свой», то есть человек, проживший в снегах заполярья пять лет, он с особым теплом, молчаливо жмет руку. Чувства у нас с ним одинаковые.

Я продолжаю осмотр теремка. Увидев уборную, включенную в «комбинат», я вспомнил трагическую историю с одним милиционером, случившуюся в Новом-Порту во время моих странствований по Ямалу. Во время лютой пурги товарищ отправился в уборную. Это необходимое удобство в Новом-Порту в то время было устроено в 20 шагах от дома. Товарищ ушел и… не вернулся к нам. Прошел час, другой… Мы были страшно обеспокоены его отсутствием. Только через четыре часа, ужасно помороженный, вернулся пропавший товарищ, едва дыша. Он заблудился и не мог найти двери, из которой вышел.

Станок Амбарное — счастливое исключение. Он устроен так, что на случай пурги, иногда многодневной, путники имеют все под руками. Пусть тогда лютует свирепая пурга с воем и рыданиями, блуждает по просто рам ветер – станок погребен в снегу; никому не надо рисковать, выходя наружу в пляску сумасшедшего снега и ветра.

***

***

Редко, когда на станках нет людей. Только в распутицу — май-июнь весной и сентябрь-октябрь осенью — жизнь станков обычно замирает. В остальное же время здесь пульсирует жизнь. Тогда станочнику здорово достается. Как правило, на станках живут двое – мужчина и женщина. В обязанности первого входит вся тяжелая физическая работа: он коновозчик — перевозит людей и грузы во всех направлениях от своего станка; он конюх, ухаживающий за лошадьми; заготовщик топлива, наконец, охотник.

На женщину ложится все остальное: она стряпуха, уборщица и даже швея, починяющая изорванную куртку проезжему, пришивающая оторвавшиеся пуговицы.

Наблюдая за многими десятками станочников, мне сначала казалось, что их труд — самый тяжелый и неблагодарный. В любой час ночи на станок приезжают промерзшие путники. Оба станочника моментально встают. Он уходит к лошадям — помогать устроить на отдых усталых животных, а она быстро растапливает печь-«буржуйку», кипятит чай и готовит что-нибудь поесть. Только отогреется один, только станочники соберутся отдохнуть сами, как снова открывается дверь и снова прибывает новый гость, не менее уставший, не менее жаждущий тепла и пищи. Станочники снова суетятся, обогревая и устраивая путника на ночлег.

Если хотите, в этом есть даже частица того скромного героизма, которым так богаты сердца полярников, о котором так еще мало знают остальные.

Станочник, заброшенный в тундру, годами не получающий ни писем, ни газет, ни радиограмм, рад каждому новому человеку. Гости связывают его тысячами невидимых нитей со всей нашей страной — с великим Сталиным, с Москвой, с Владивостоком, с Ашхабадом, с Каракумами. Они приносят станочнику новости о великой стройке социализма, вести о победе советских футболистов, о кинофестивалях, об успехах СССР в Лиге наций, о пуске Краматорского завода. Он ждет этих новостей с трепетом и поэтому его труд не такой уже неблагодарный.

На станке Амбарном мы нашли только одного станочника — Ковалева. Молодой, энергичный парень между тысячью дел, которые ему нужно сделать, засыпает нас вопросами:

— Как Василий Сергеевич Молоков?

— Скоро ли будет пущено московское метро?

— Делают ли в городах ситро или нет?

Ковалев живет на станке один. Поэтому на него легли, помимо своих основных работ, обязанности станочницы. Он и повар, и уборщик, и коновоз, и кучер — да чего только не должен уметь делать станочник! Помимо своей деловитости, Ковалев — здоровый, неунывающий весельчак и гармонист. Сюда, в снега и тундровую глухомань, он привез двухрядку, и вечерами, когда все ночующие у него отдохнут с дороги и отогреются, не одну удалую и веселую песню споет станок хором на удивление скупым на слова якутам, эвенкам, ненцам…

***

Сбросив с себя захолоделые меха, мы с Егором Ивановичем подвигаемся к «буржуйке» — отогреваться. Ранее приехавшие уступают нам место. Я огляделся. Станок до отказа был напичкан людьми. Скупая лампешка и отблески «буржуйки» еле-еле освещали мужественные, заветренные лица. Я насчитал до 30 человек «гостей». Начались знакомства. Через минуту все знали кто мы, куда едем и что мы за люди. Мы тоже узнали всех. Знаменитое имя моего каюра Егора Кузнецова, которое пользуется на Таймыре широкой популярностью, громадной известностью и не меньшим уважением, встречается особенно тепло.

— Это тот самый…

— А-а, таймырский следопыт!..

— Егор Кузнецов…

Несется со всех сторон шопот.

Народ на станке в этот день собрался особенно интересный, разношерстный.

Вот сидит известный геолог-полярник Емельянцев, первый обследователь угля и нефти на мысе Нордвик. Сейчас он с десятком научных работников пробирается опять на два года на реку Хатангу и на Нордвик.

В углу сидит на полу секретарь парткома Авамской тундры Погадаев.

Едет с женой комсомолец Николай Кузнецов — секретарь кочевого национального Авамо-ненецкого совета.

Рядом с ним в живописных позах полулежат два якута Яроцкий и Попов, возвращающиеся из Дудинки с окружного съезда советов Таймыра.

На топчане лежит цынготник с мыса Карго в Хатангском заливе, рядом с ним жена. У дверей (чтобы похолодней было!) молча курят трое промышленников — ловцов песцовой жизни и шкурки.

Во всех углах теремка отдыхает еще до десятка людей — русских и коренных жителей Севера. Среди них есть кооператоры, заведующие факториями, педагоги, врачи, советские работники и журналисты.

Завязываются самые необычайные, но одинаково интересные разговоры. Я прислушиваюсь.

— Там столько угля, — рассказывает геолог Емельянцев об острове Бегичева, — что я первое время растерялся и, честное слово, бывали минуты, когда переставал быть уверенным в своих способностях.

Геолог рассказывает, как он, впервые в истории, по заданию Н. Н. Урванцева обследовал и установил размеры угольных запасов на острове; как блуждал он по нему во время промера пластов; как он чуть было не погиб во время переправы в шлюпке через залив. Потом он, вспоминая, что едет снова на два года, печально и трогательно рассказывает о своем маленьком сынишке и жене, оставленных в Москве.

Комсомолец Николай Кузнецов повествует о том, как он два года «подбирал ключи» к шаману Кастеркину Дюфадю, чтобы разоблачить его перед трудящимися тундры, обесславить и опрокинуть веру в него; как, наконец, он отдал его под пролетарский суд за эксплуатацию бедноты и суд «припаял» ему. Он увлекательно рассказывал о суде над Дюфадю, рассказал, как сначала робко, а затем громче и громче одобрила беднота приговор над вековечным эксплуататором и обманщиком Авамской тундры.

Комсомолец Николай Кузнецов повествует о том, как он два года «подбирал ключи» к шаману Кастеркину Дюфадю, чтобы разоблачить его перед трудящимися тундры, обесславить и опрокинуть веру в него; как, наконец, он отдал его под пролетарский суд за эксплуатацию бедноты и суд «припаял» ему. Он увлекательно рассказывал о суде над Дюфадю, рассказал, как сначала робко, а затем громче и громче одобрила беднота приговор над вековечным эксплуататором и обманщиком Авамской тундры.

В другом углу секретарь парткома Погадаев воодушевленно говорит:

— Вот везу в Авам пару беговых лыж. Знаете, какой бум будет в тундре? Здесь ходят на тяжелых, широких, некатких лыжах-самоделках для охоты, и вдруг я привезу беговушки! Будем устраивать гонки охотников. Соберутся, я уверен, очень многие, а тут, значит, и массовую работу можно будет проводить…

Секретарь прав. Лыжи «хаповези», которые он так любовно держит в руках, явятся в Авамской тундре не только простым новшеством и невидалью, а еще и крупным революционизирующим фактором.

В углу у дверей старый якут, сплевывая на свои ярко расшитые бисером кисы, сквозь зубы гортанно роняет слова своим молчаливым, сосредоточенным собеседникам:

— Нынче песец в тундре плохо уродился. Я гонял дорогу двадцать без трех дней и убил только куропаток и двух крыс. Однако нынче должен быть большой урожай на берегового песца – по берегу рек он вышел нынче…

Старик, от времени старый и от него же мудрый, помолчал, а затем договорил:

— Сказывала шаманка Апара: «Шумит машина, пришел в тундру трактор и самолет, зверь напугался и ушел на берег моря. Идите и вы за ним, якуты». Врет ведь старая как! Зверь вышел нынче в другом месте — у Енисея, а она хочет охотника на другой след послать. Обидно им, шаманам, за нашу другую жизнь, вот и хотят они увести нас дальше в тундру…

В это время деятельный станочник принес на стол огромный чайник и ведро кипятку. Оказывается, мы подгадали как раз к чаю.

Чай!

В снегах тундры этот напиток пользуется безграничной любовью и популярностью. После длительного пребывания на холодном, пронизывающем ветре и морозе, усталые люди пьют черный от густоты, обжигающий кипяток по десять стаканов сряду!

Все усаживаются за стол. Разговоры временно глохнут. Люди пополняют потерянные в пути силы. Каждый вынимает из багажа то, что у него есть съедобного. Опять поражает разнообразие вкусов, привычек и обилие еды.

Экспедиция на Нордвик ест заготовленные предусмотрительным завхозом еще в Дудинке пельмени из оленины и пьет чай со сгущенным молоком. Работники Авамской тундры аппетитно жуют жареных куропаток, пьют чай со сливочным маслом и белым хлебом. Другие ограничиваются только сушкой. А мы с каюром и охотниками – аборигенами севера — одолеваем сырых мороженых осетров. «Струганине» нашей некоторые завидуют, а новички из экспедиции брезгливо морщатся.

Еда и чай разогревают кровь, оттаивают даже суровые сердца и развязывают с новой силой изголодавшиеся в одиночестве языки. Опять вспыхивают самые необычайные разговоры…

Ужин окончен. Из карманов всевозможных брюк: меховых, кожаных, ватных; из тужурок, пиджаков появляется табак всех сортов и назначений: папиросы, махорка, листовой-самокрутка, нюхательный, жвачный; кто вставляет в рот папиросу «Нева» или «Дели», кто вертит цигарку, кто завешивает лицо огромной причудливой трубкой, якуты запихивают жвачку за губу, а эвенки бесконечно вбирают носом нюхательный табак и затем смачно, громко и долго чихают… Каждый доволен своим препаратом, при чем с разжиганием табака опять просится на бумагу яркая картина с ее парадоксами и контрастами. Якуты добывают искру на трут из кремня, опытные северяне достают зажигалки, а некоторые извлекают из карманов парафиновые спички «Дженни» Р. Бартлета, Брагге и Ко из Ливерпуля! Спички эти завозят на Таймыр параходы Карской экспедиции во множестве.

Ужин окончен. Из карманов всевозможных брюк: меховых, кожаных, ватных; из тужурок, пиджаков появляется табак всех сортов и назначений: папиросы, махорка, листовой-самокрутка, нюхательный, жвачный; кто вставляет в рот папиросу «Нева» или «Дели», кто вертит цигарку, кто завешивает лицо огромной причудливой трубкой, якуты запихивают жвачку за губу, а эвенки бесконечно вбирают носом нюхательный табак и затем смачно, громко и долго чихают… Каждый доволен своим препаратом, при чем с разжиганием табака опять просится на бумагу яркая картина с ее парадоксами и контрастами. Якуты добывают искру на трут из кремня, опытные северяне достают зажигалки, а некоторые извлекают из карманов парафиновые спички «Дженни» Р. Бартлета, Брагге и Ко из Ливерпуля! Спички эти завозят на Таймыр параходы Карской экспедиции во множестве.

Какими контрастами кажутся заграничные ватновки и сгущенное молоко с какао на фоне снегов, музейных кремней и сырого осетра в пищу! Поистине, Север, обычно такой скупой и суровый, таит в себе изумительное множество красок и незабываемых моментов. Именно этим он так манит и притягивает к себе впечатлительных людей. И многие за это и любят его…

Долго еще плещутся разговоры в маленькой комнатушке подснежного теремка. По тундре гуляет, захлебываясь в необъятном раздолье, крепкий, бодрящий, норд — северяк, из стойл и клеток слышится временами то легкое призывное ржанье лошадей, то неистовый лай собак…

Станок собирается ко сну. Свет горит всю ночь, ибо в темноте никак не выбраться из комнаты. Сон благодарный, но настороженный пробрался в станок…

Сон и усталость берут свое…

Спят все гости полярного теремка, занесенного снегами тундры.

Свердловск, Сентябрь 1935 г.