Тайга беспокойно ворочалась на мягкой снежной перине. Шалые, беспутные ветры набрасывались на деревья и единоборствовали с урочищами. Оттого неспокойно было ей на снежных перинах. Оттого ревела она на разные голоса, шумела беспокойно и роняла сухие сучья. Но скликали ветры отовсюду свои буйные силы, затихали на миг, собираясь в груду, а потом с воем, со свистом буйным опрокидывались на мятущуюся тайгу. Но сколько ни гнули они деревья, сколько ни коверкали валеж, сколько ни шарахали окорач молодняк — держалась тайга крепко, а ветры, выбившись из сил, с плачем блуждали в ней, ища выхода. Так и гибли в непролазной чаще безглазые ветры. Торжествовала крепкая тайга.

В берлогу укрылся хозяин леса — медведь, притихли беличьи хороводы, схоронились в сугробы куропатки и даже волки с тревогой ушли в потаенные места.

Замерла всякая жизнь. Даже вот и в чуме, приютившемся на опушке лесной глухомани, кажется, нет никаких признаков жизни. Ветхий чум еле сдерживается под напорами ветра. Ветер вот-вот сорвет его с земли, и взлетит он огромной черной птицей в воздух…

Сугробы завалили его вход. Вокруг не видно ни следов человека, ни собаки, ни оленя, ни нарт. Лишь из отверстия вверху ветер изредка вырывает клочки дыма и развеивает их в пространстве. Эго — единственный признак теплящейся жизни.

Сугробы завалили его вход. Вокруг не видно ни следов человека, ни собаки, ни оленя, ни нарт. Лишь из отверстия вверху ветер изредка вырывает клочки дыма и развеивает их в пространстве. Эго — единственный признак теплящейся жизни.

У костра посреди чума сидит старая женщина и неподвижно смотрит в огонь. Время от времени она бросает в него хворост и снова каменеет. Только когда порывы ветра сотрясают жилище, когда в щели ветхого покрова его врывается колющий тысячами лезвий холодный северяк, она зябко кутается в свою изодранную одежду.

Беден чум снаружи, беден он и внутри. Котел висит над костром, несколько шкур в углу — вот и все. Большая нужда, безжалостная нищета глядит из каждого предмета. Пустынно. Неуютно. Холодно…

Вот опять жестокий порыв ветра потряс жилище. Кутается в лохмотья женщина у костра. Из угла с лежанки поднялся мальчик и подошел к огню:

— Что, Андрейка, холодно? Грейся у огня, — говорит женщина.— Почему не спишь, сын?

— Холодно,—ответил мальчик, подсаживаясь к костру.— Холодно. Хочу мороженой рыбы, большой-большой кусок. Мать, где отец? Почему он не привез нам из лавки кренделя и сахара?

Мать взглянула на него печальными глазами и ответила:

— Ты, Андрейка, большой вырос. Скоро в лес один белковать пойдешь. По звериным тропам пойдешь. Слопцы и луки настораживать будешь. Везде ходи, сын, но далеко обходи чумы царских людей. Никогда, Андрейка, не меняйся подарками с ними и не ходи в лавку к ним. Ты видишь сам— какой отец стал! Как приехали в леса к нам царские люди, построили стойбище на реке, привезли веселую воду,— шибко худо стал жить наш род. Ясачники и целовальники берут большой ясак, поят мужчин веселой водой и отбирают оленей и добытого зверя…

Она говорила теперь уже для себя. Маленький Андрейка, как и отец, сутулый и плосколицый, многое не понимал из слов матери. Он сидел и слушал больше не ее слова, а таинственный говор тайги.

Женщина продолжала:

— Вот и твой отец слаб стал к веселой воде. Добрые хозяева давно ушли в леса от худых людей, увели с собой олешек, унесли капканы и скликали собак.

А твой отец остался здесь, ходит меняет на веселую воду оленей, собак, утварь… Ум его ушел из него, Андрейка.

Три дня назад взял он мою последнюю ягушку и ушел в стойбище русских.

— Он придет скоро и даст мне сахар и рыбы?— встрепенулся мальчик.

— Да, принесет, сын, принесет много кренделя, много жира и чая, — говорила мать и лгала сыну и себе. А потом она посадила Андрейку рядом с собой, спрятала его голову в свои колени и стала рассказывать ему и блуждающим ветрам древнюю хантэйскую сказку:

Сказка о мышонке

Сказка о мышонке

„Мышонка, реки у изгиба, гнездышко там находится.

Однажды льдинки пронеслись… Мышонок сказал:

— Льдинка! Подальше! Мое гнездышко не задень.

Лед заговорил. Сказал:

— Раз если пронесусь, по обыкновению не спрашиваю, гнездышко ломаю.

Мышонок сказал:

— Льдинка! Отчего твой нос по амбару вырос?! Солнце тебя растопит. Пользы от тебя не бывает.

Солнце заговорило. Сказало:

— Мышонок! Почему твой нос по амбару вырос? В моем растаянии льда твое какое дело?

Мышонок сказал:

Кочки по склону увижу — забегу. Тучи поверху идут — ты вовсе не светишь. В это время от тебя пользы не бывает.

Облако заговорило. Сказало:

— Мышонок! Солнца в моем закрывании тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Облако, почему твой нос по амбару вырос? На Голом Камне если твоя половина останется — от тебя пользы не бывает…

Голый Камень заговорил. Сказал:

— Мышонок! Тучи половины в моем отставании— тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Голый Камень, почему твой нос по амбару вырос? Самец рассомахи если тебя обмочит, пользы от тебя никакой нет.

Россомаха заговорила. Сказала:

— Мышонок! Голый Камень как я обмочу — тебе какое дело?

Мышонок сказал:

— Россомаха, почему ты по амбару нос подняла? Ханты пасть твои испражнения, твою воду разбрызжет, пользы от тебя не бывает.

Ханты пасть очень уже деревянная. Она не заговорила…“

Не успела сказка уйти вместе с ветрами из чума, не успел маленький Андрейка уснуть, как послышались в вое ветра дикие крики людей.

Женщина насторожилась, долго вслушивалась в крики, а потом поспешно схватила мальчика и ушла в „поганый* женский угол чума.

Вскоре отлетела в сторону от удара ноги шкура у входа, и вместе со снегом и ветром в чум ввалились две фигуры, одетые в малицы. Люди были пьяны. Тяжело ступая непослушными ногами, один из вошедших дошел до костра, упал к теплу и заорал:

— Матвей Дакимов! Садись на хорошее место к котлу! Почетный гость ты у меня, только зачем ты старому Петьке Саймонову не даешь больше водки! Дай немного еще, друг!

Тот, кого называли Матвеем Дакимовым, тоже грузно опустился на земляной пол к огню.

— У нас в Березове много купцов повелось нынче. Иди клянчи к другим, остяк. Что ты дашь взамен? Зверя промышлять бросил, хозяйство стащил в трактир — чем платить будешь?

— Дай денег, друг ,— пьянея еще больше от тепла просил Петька Саймонов. — Бери чего хочешь…

Не договорил, запнулся, уставился в лицо вышедшего вдруг из темного угла Андрейки:

— Ты принес калач и сахар, отец? Я есть хочу. Дай рыбы,— просил мальчик.

Испуганная мать молчала в углу. Отец разглядывал лицо сына, а гость, подумав немного, неожиданно предложил:

— Знаешь, Петька, отдай мне своего сына! Денег дам. Водки купишь. Опять веселый будешь. Все равно сдохнет он у тебя с голоду ведь. А?

И быстро откинув полы малицы, пошарил в кармане камзола и вытащил на ладонь груду серебра.

— Ну давай,— сразу согласился Петька, увидев деньги. Он схватил их, крепко зажал в руке и бросился вон из чума.С улицы донесся его крик:

— Я пойду сейчас за водкой. Опять буду веселый!..

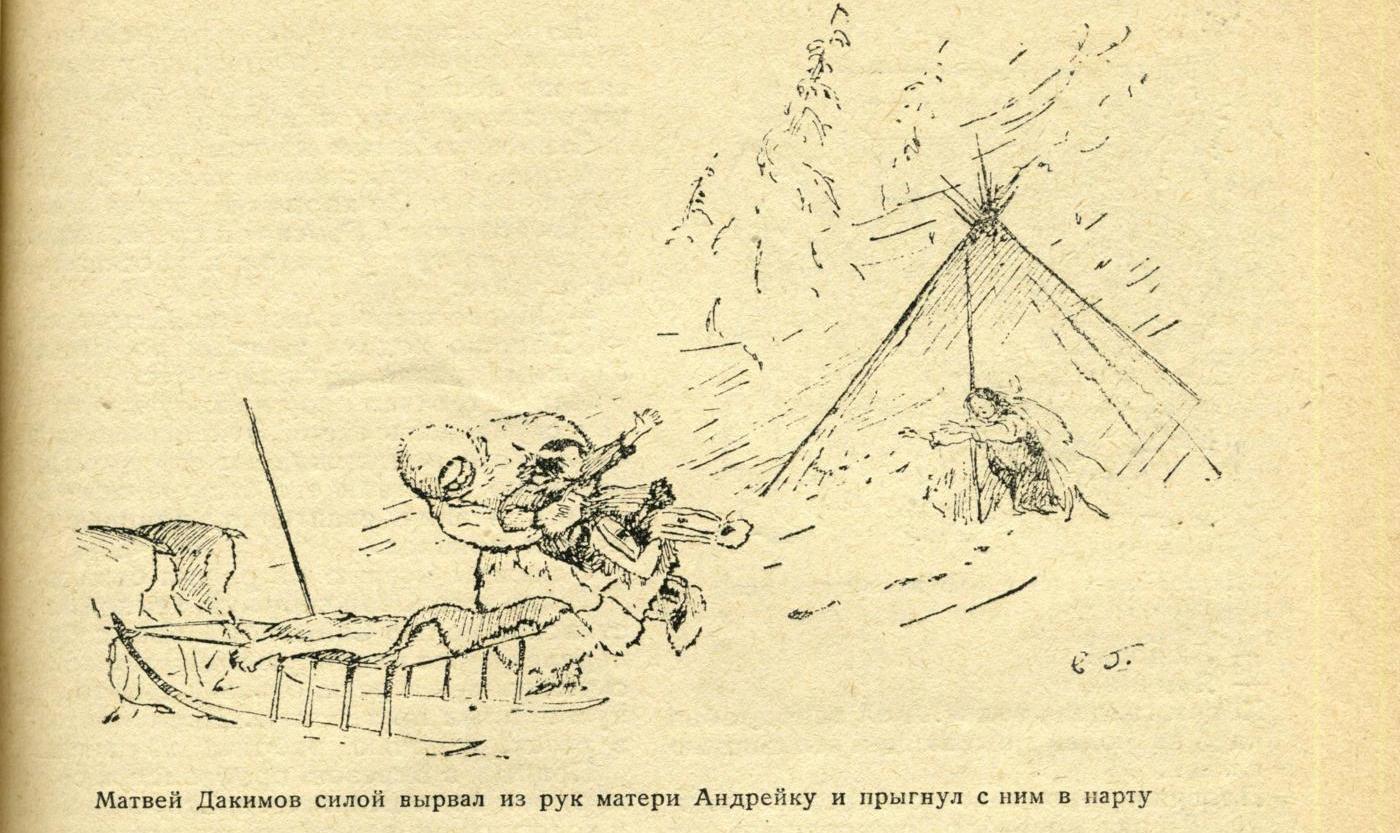

Матвей Дакимов силой вырывал из рук матери сына, отбросил в угол обессилевшую женщину, схватил Андрейку, прыгнул с ним в нарту и быстро исчез в лесу под завывание непогоды.

В Березове Дакимов, чтобы отвязаться от посещений вечно пьяного отца Андрейки, продал мальчика за два рубля проезжающему через Березов по „царским делам» тобольскому посадскому Матвею Плутову.

Из родной тайги увезли маленького Андрейку Саймонова в мрачный, разгульный городище. Пугали мальчика, никогда не видевшего ничего, кроме тайги, воды да тундры, сумрачные цитадели Петровской крепости, высокие, казалось, падающие, колокольни церквей, шум улиц и трезвон колоколов.

Плутов хвастался своею живой покупкой, показывал Андрейку — дикого остяка—гостям, боярам, воеводам и челяди.

Все с любопытством осматривали мальчика, ощупывали, смеялись над его пугливостью и этим озлобляли. С самого детства в его душу вкрались ненависть и печаль. Когда его оставляли в покое, он забивался в угол и лежал там, скучая по родине. Ночами видел сны, как они вместе со своим отцом летом ловили рыбу и потом ели ее сырьем. Видел, как отец брал его с собой на беличью охоту, как учил сына ставить силки и настораживать лук.

Все с любопытством осматривали мальчика, ощупывали, смеялись над его пугливостью и этим озлобляли. С самого детства в его душу вкрались ненависть и печаль. Когда его оставляли в покое, он забивался в угол и лежал там, скучая по родине. Ночами видел сны, как они вместе со своим отцом летом ловили рыбу и потом ели ее сырьем. Видел, как отец брал его с собой на беличью охоту, как учил сына ставить силки и настораживать лук.

Когда его забывали, он сутками не вылезал из своего убежища, голодал, мучился неподвижностью и бездельем, но упрямо сидел, ни чем не напоминая о себе. А когда за ним приходили или сам Плутов или кто из челяди, Андрейка не выходил, отбивался, кусался и плакал протяжно и неумело. Там, у себя в лесотундре, в суровой земле, он никогда не плакал. Упадет или располоснет ножом руку, или его покусает собака,— всегда молчал Андрейка, ибо знал, что слабые не живут в этой земле. Отец так учил его:

— Когда собака притащит щенят, вынеси их на мороз и брось в снег. Тот щенок, который заскулит и поползет к матери — худой и его нужно убить. Слабая собака будет, однако. А который молчит или в лес поползет — того береги пуще всего. Волк, а не собака будет.

А здесь плакал Андрейка. Не от боли, а от отчаяния, от злобы и ненависти. Был похож он в эти минуты действительно на затравленного зверька, который решил дорого променять свою жизнь. И это особенно нравилось гостям.

— Дикарь!

— Людоед!

— Язычник!

Хором галдела толпа. А он исподлобья глядел на людей с пылающей ненавистью в глазах.

Проведал про него сибирский архиерей. Дошла молва до ожиревшего от „денного и нощного бдения и моления» миссионерского пастыря о язычнике и идолопоклоннике Андрейке. Призвал он к себе посадского Матвея Плутова и отпросил остячонка к братьям-монахам в обитель.

Так Андрейка Саймонов стал воспитанником миссионерской школы.

Шесть долгих лет чах и мучился Андрей в стенах миссионерской школы. Никакие „слова божии“ не могли смирить и укротить дикое вольное сердце сына лесов. Наоборот, всякое словопоучение к смирению вселяло в него огромное презрение к этой религии, которая говорит одно, а делает и разрешает делать другое.

Андрей был теперь уже не маленький мальчик, а высокий юноша с голубыми, как лед, глазами. Он аккуратно делал то, что его заставляли делать. Регулярно, механически утром и на ночь крестился и шептал молитвы, смысла которых не знал, а только лишь вызубрил на память. Дальше этого успехи не шли. Монахи жаловались на него старшему брату-миссионеру. Андрея сажали в карцер, секли, накладывали взыскания, но он оставался прежним. Молча исполнял требы, так же молча отсиживал время в карцере и, поцеловав белую руку монаха, уходил в сад.

Летом и зимой он бродил здесь, среди редких деревьев, и попрежнему тосковал по лесам, по водяным просторам, по родному чуму и матери.

Самым любимым другом в его духовной тюрьме была жалкая маленькая дворовая собака. Он кормил ее, и она всегда ждала его в саду. Бросив ей хлеба, Андрей садился на траву рядом и рассказывал, ей о тайге:

— Много зверя в лесу там. Птицы много. Хорошо ходить за ними по следам. Убежим, собака, отсюда в лес.

Или устраивал игру в охоту и учил ее как скрадывать зверя. Эти игры развлекали его и поддерживали его дух . Зато безмерно угнетали его бесконечные молитвы, чтение евангелия, длинные поучения монахов.

Однажды осенью он решил бежать.

Тайно изготовив себе лук, темной августовской ночью Саймонов забрал собаку, перелез через каменную стену монастырскую, вышел к реке, отвязал чью-то лодку и поплыл по течению. Днем прятался в талах, а ночью работал на веслах…

Прибыв в Березов, пробрался к своим местам и не нашел ничего. Старый рыбак у которого он нашел приют, помогая ловить рыбу, рассказал Андрею печальную историю его семьи.

— Как увезли тебя, не успел уйти на реке лед — мать умерла. А отец долго еще ходил по Березову, побирался по дворам, а потом воровать даже начал. И все нес за водку. Четыре зимы прошло, как замерз пьяный в снегу. Рваный был, холод был, умер человек…

Не нашел утешения в родной тайге бездомный парень. Без радости ходил о в урманах. Все напоминало ему о детстве. Но не тянуло Андрея бродить за зверем, готовить силки, плашку и плавать на колдане за рыбой. Бродил он сумрачный, молчаливый. Старик видел, что переживает Андрей.

— Ты бы ушел отсюда, Андрей,—сказал он как-то.—Есть на севере, далеко отсюда, за лесами казымскими свободная земля, куда не пришли еще купцы и попы. Говорят старики, в той земле много нашего народа живет. В тундре с оленями ходят —хорошо живут. Уходи туда, парень. Молодой ты, за зверем ходить можешь, оленей пасти научишься и будешь жить хорошо. А здесь плохо. Я вот стар, а то ушел бы с тобой. Уходи.

Запала эта мысль Андрею в голову

Захотелось уйти от худых людей к своему вольному, как говорит старик, и свободному народу в эту счастливую страну.

Собаку оставил старику (стара стала — пусть вместе помирают) и ушел на Север искать вольную и свободную землю.

Нес он туда свою мятежную ненависть, ярость и желание хорошо работать, хорошо, честно жить. За спиной уносил колчан со стрелами, в руках тугой лук, который подарил ему старик.

Долго шел Андрей. Сколько холодных ночей и дней пережил он за дорогу в поисках счастливой страны. Уже редели и мельчали леса, свирепее становились ветры. Начиналась тундра…

Долго шел парень, пока не встретил случайно обоз олений и ненцев, кочующих по первому снегу в сторону Березова.

— Куда путь твой лежит, друг?— спросил Андрея старый ненец — погонщик первой упряжки.

— Я ищу землю вольную и счастливую, где нет царских и торговых людей, где не убивают, не разоряют хозяйство и не заставляют верить в других богов, друг. Говорят в Березове, что есть такая земля туда дальше,— махнул рукой на север Андрей.—Туда не пришли еще худые люди царя и мой народ живет с оленями хорошо. Туда иду я.

— А разве в Березове худо живут? — с тревогой спросил старик, жадно заглядывая в глаза Андрея, пока тот говорил:

— Шибко худо. Нет правды там! Оленей отбирают, бьют, зверя берут за водку.

Замолчал Саймонов. Безмолвствовал старик ненец. Олени отдыхали на снегу.

Молчали женщины и сыновья старика, сидя в нартах. Долго молчали оба, пока не спросил сам себя старый ненец.

— Так куда же? Где тропа к правде? Я тоже ищу эту счастливую страну. От несчастья и бед ухожу в березовские леса. Ты не ходи туда, хасово. Много купцов пришло в тундру. Туда же много худых законов привезли с собой царские люди. Всех песцов и лисиц отбирают за ясак, много отрубают олешек, заставляют силой поклоняться новому богу. Имена предков заставляют бросать и звать по-новому… Где же правда?

Так долго и молча стояли они — искатели украденной свободы и правды. Молча разошлись и пошли своей дорогой.

Опять долго шел снегами Андрей наедине с своими печальными думами. И вот сияющим утром зимнего дня увидел он далеко-далеко на горе дома.„Обдорск»! — решил Андрей и быстрее зашагал вперед.

Шел и боялся поднять голову на гору, боялся увидеть то, что так глубоко ненавидел, от чего бежал. На полдороге поднял голову и застыл, как камень… Высоко в небе, выше всех домов, блестел над тундрой золоченый крест церкви!

Сколько стоял он — не знает, только вышел вдруг из оцепенения и бросился бегом напрямик к символу своих страданий. Бежал, по пояс вяз в снегу, падал, вскакивал и вновь бежал.

Подбежав к церкви, Андрей торопливо взял наизготовку лук и стрелы и стал посылать их в деревянный позолоченный крест. Одну за другой слала тугая тетива стрелы кверху, в золотое зло тундры, в несчастье тайги и Заполярья…

Собирался народ, бежали стражники, а он все стрелял и стрелял, пока не сбили его с ног.

Упал Саймонов — питомец миссионерской тобольской школы, — а вверху, впившись в позолоченное дерево креста, раскачивались две стрелы…

Православные набросились на Андрея, били его долго, до потери памяти. Потом притащили к воеводе.

Через десять дней предстал Андрей Саймонов перед судом обдорской „Самоедско-остяцкой управы“.

Он молчал, как рыба.

Ни побои, ни бешеная ругань воеводской своры, ни сладкие увещания миссионера-монаха не открыли его рта для ответов на вопросы. Он крепко стиснул зубы и раскрывал их только для кровавого плевка на пол: озверелые христиане отбили ему легкие…

Ни побои, ни бешеная ругань воеводской своры, ни сладкие увещания миссионера-монаха не открыли его рта для ответов на вопросы. Он крепко стиснул зубы и раскрывал их только для кровавого плевка на пол: озверелые христиане отбили ему легкие…

Приговор суда, витиевато выведенный дьячком, гласил:

„…бить сто раз плетьми и потом водить по селу для позора”.

Секли жестоко. Во время экзекуции хлынула у него из горла кровь и залила всю грудь. Андрей не стонал, ни о чем не просил. К концу порки вновь потерял сознание. А потом отлили его ледяной водой, накинули на шею веревку и водили по селу для позора, для посмешища и острастки.

Через несколько дней Андрей Саймонов умер.

Вместе с ним не ушли однако в промерзшую землю попытки порабощенного народа найти правду, найти вольную и счастливую землю. Но в ту глухую страшную и жестокую эпоху они напрасно искали ее.

Экипаж с музыкой.

В музее крепостного быта (в Ленинграде) находятся, дрожки с музыкальным ящиком и счетчиком для измерения пройденного расстояния. Когда вы едете, музыкальный ящик увеселяет вас песнями и маршами, а счетчик отсчитывает версты, сажени и аршины. На задней стенке музыкального ящика изображен человек с большой бородой, одетый в крестьянский кафтан. Под портретом подпись:

Сих дрожек делатель Нижне-Тагильского завода житель ЕГОР ГРИГОРЬЕВ ЖЕЛИНСКОЙ, которые сделаны им по самоохотной выучке и любопытному знанию.

Начал в 1785 году, кончил в 1801 году.

Страшно подумать, что шестнадцать лет своей жизни человек потратил на то, чтобы сделать игрушку — забавную, но совершенно бесполезно. Ведь это было в крепостные

времена, когда человеческий труд ни во что не ставился. Несомненно, что этот человек бил изобретатель-самоучка и, живи он в нашу эпоху социализма, его способности нашли бы разумное и полезное применение.