После долгих блужданий по темным сырым ельникам тропа вывела нас к речке. Это был один из притоков Лозьвы. До зимовья, где предполагался ночлег, оставался час ходьбы, но уже темнело, да и лошади еле держались на ногах. Решив не идти дальше, мы развьючили лошадей и стали устраиваться на ночь.

Погода портилась. Дождь сменился снегом, дул сильный порывистый ветер. Костер из сушняка разгорелся скоро, но мы долго не могли найти подходящего леса для нодьи. Нодья — это особый вид костра, дающий много тепла. Ближайший сушняк состоял главным образом из ели, а это дерево горит в нодье плохо. Семену, моему проводнику, нодью хотелось соорудить из сосны или кедра, как это практикуется зырянами.

Наконец, все устроилось: нодья горела, ужин был съеден. Нам оставалось лишь выкурить по последней трубке, чтобы затем последовать примеру нашей лайки: она уже давно спала, пригревшись у огня. Но вдруг собака проснулась. Она подняла голову и насторожилась.

— Белку, верно учуяла,— заметил Семен.

Так прошло с минуту. Ветер раздувал костер, и по поляне бежали багровые отблески. Собака послушала, пошевелила острыми ушами и опять свернулась комочком. Но через минуту снова вскочила и с злобным лаем бросилась в темноту.

— Скорей всего, это медведь,— сказал я.

Семен взял в руки ружье: надо было попугать зверя. Но выстрелить он не успел.

— Стреляй не надо!— послышалось вдруг из окутанного мраком леса, и немного погодя, к нашему огню вышел маленький человечек.

— Здорово,— приветствовал он нас по-таежному обычаю.

— Вот и гость на огонек,— промолвил Семен, рассматривая пришедшего.

Я тоже смотрел на него с любопытством. Снег в эту минуту шел густо, и сначала мне показалось, что мы видим женщину. Присмотревшись, однако, внимательнее, я убедился, что ошибся: это оказался мальчик лет четырнадцати. Одет он был в короткую оленью куртку и такие же унты, голову покрывала шапка из меха рыси, у пояса болтались охотничий нож и две белки. В руках он держал лук, за спиной у него висел мешочек с деревянными стрелами.

— Иду — ночь, смотрю — огонь, вот и пришел,— объяснил необыкновенный охотник свое появление и, сняв с головы шапку, стал отряхивать с нее снег.

— Ты вогул?— спросил Семен.

— Однако так, моя манси,— коротко ответил он.

— Куда же ты идешь?

— Наша юрта иду. Надо лыжи в тайга принесть. Зима скоро…

Мальчик держался, как взрослый, и было видно, что он уже давно привык к самостоятельности. На наше предложение поесть он молча кивнул головой и, повесив на дерево свой лук и мешок, подсел к огню.

Ел он с большой охотой, пользуясь при этом своим острым ножом. Засунув в рот большой кусок мяса, он ловко отрезал его у самых губ.

Паренек был любопытный, и мы разговорились. Впрочем, он лишь отвечал на наши вопросы, а сам ни о чем не спрашивал. Мы узнали, что зовут нашего гостя Илюшкой, а его отца Василием, по прозванию Волчьи Ноги. Это прозвище он получил за то, что зимой на лыжах загонял волка, сделав для этого больше пятисот верст. Потом Илюшка рассказал, что юрта, в которой они с отцом живут постоянно, находится на Лозьве, а сейчас они оба лесуют в охотничьей избушке, неподалеку от нашей стоянки. Отец бьет зверя из ружья, а он, Илюшка, охотится с луком — ружья у него нет.

— С луком сто лет назад охотились, много им не убьешь, — заметил на это Семен.

— Ничего, маленький зверь моя хорошо стреляй,— сказал Илюшка и указал на своих белок.— Прямо в глаз попади.

— А если с медведем повстречаешься?

— Ему тоже стреляй в глаза,— улыбнулся первобытный охотник и рассказал, как он однажды справился с этим страшным зверем.

— Моя соболиная ловушка смотрел.

Иду, смотрю: стоит медведь и мой соболь жрет. Сердитый я стал. Кричу — жрет, иду — стоит. Тогда стреляй ему стрела в глаз. Ой, как, кричать стал, шибко больно стало. Лапа себе морда бей, потом бежать давай. Бежит и дерево цепляй — глаз совсем кончал.

— Так в глаз и угодил косолапому?— восхитился Семен.

— Однако так,— спокойно подтвердил Илюша, очевидно не видя в этом ничего особенного.— Теперь один глаз ходи.

Стали устраиваться на ночь. Мы с Семеном улеглись по одну сторону нодьи, Илюшка по другую. Чтобы было теплее, набросали под себя веток, но наш гость лег прямо на мокрый снег. На мой вопрос, не будет ли ему ночью холодно, он ответил:

— Моя холода нету, всегда так спи.

Ночь прошла спокойно, а утром, наскоро погревшись чаем, мы отправились в путь. Илюшка пошел с нами. Он вызвался провести нас своей тропой, которая, по его словам, значительно сокращала дорогу к селенью, и это было очень кстати. Наши лошади уже давно голодали, а эту ночь совсем остались без корма. Снег шел всю ночь — установилась зима.

Некоторое время шли берегом речки, потом круто свернули в сторону. Никаких признаков тропы мы не видели, но наш проводник, помахивая луком, шел быстро и уверенно, как свой человек в лесу. Сначала я не мог понять, чем он руководствуется, выбирая направление и делая повороты. Обычно, когда идешь в тайге целиной, всегда или залезешь в невылазную чащу или попадешь в болото. Теперь же мы шли, почти не встречая на своем пути никаких препятствий.

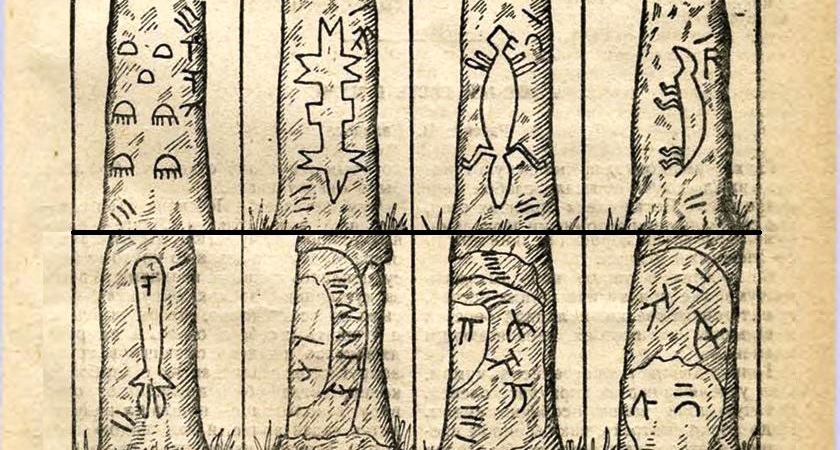

Секрет этого однако скоро обнаружился. Илюшка вел нас по особым дорожным знакам, которые находил на стволах деревьев,— это он называл своей тропой, потому что такие знаки делаются только лесными людьми. Охотник-манси, бывая в тайге, всегда оставляет после себя след, и для этого существует целая система знаков.

Первый такой знак я увидел на стволе старой лиственницы, когда мы вышли к какому-то ключику. Знак был двухсторонний. С одной стороны на дереве были вырезаны олень и несколько черточек, с другой — нечто вроде избы и тоже черточки, но иного характера. Илюшка тотчас же расшифровал эти знаки.

— Эта сторона ходи,— махнул он луком,— юрта придешь, туда ходи— корм оленю будет.

— А что значат палочки?— полюбопытствовал я.

— Юрта надо ходи полдня, ягель ходи день,— последовал такой же краткий ответ.

Знаки попадались самые разнообразные, и, зная их, можно было читать тайгу как раскрытую книгу.

Мы шли по этим знакам уже часа три. Перешли в брод через маленькую речку, поднялись на увал и стали спускаться в долину, заросшую смешанным лесом. Вдруг залаяли собаки. Илюшка остановился. Снял с плеча свое первобытное оружие и стал всматриваться в вершину ели.

— Белка!— тихо сказал он.

Зверок, мелькнув пушистым хвостом, затаился в ветвях. Но вот с дерева посыпались снежинки. Без малейшего шороха охотник сделал несколько шагов, вынул из мешочка стрелу и приготовился. Снежинки посыпались сильнее, и немного погодя в хвое показалась рыжая мордочка. Стрела запела в воздухе. Белка подпрыгнула и, цепляясь за сучья, пушистым комком упала в снег.

Илюшка спокойно двинулся вперед и подобрал добычу.

— Эта зима,— сказал он, вытаскивая из головы белки стрелу,— моя будет ружье покупай. Белки нынче много.

— Ты всегда стреляешь без промаха?— спросил я.

— Однако нет,— улыбнулся он.— Когда торопись, всегда стреляй мимо, или вот когда ветер сильный есть.— И, помолчав, добавил:— Но сегодня моя мимо нету.

— Почему?

— Поет шибко хорошо,— и он указал на тетиву лука.

Это была его примета. Если тетива, когда к ней притронешься, гудит громко — охота будет удачная и, наоборот, из охоты ничего не выйдет, если тетива звучит тихо. В этот день она гудела у него, как басовая струна.

Пошли дальше.

Скоро собака опять что-то облаяла, но далеко в стороне, и Илюшка к ней не пошел. Он торопился вывести нас на тропу, чтобы отправиться затем в свой пауль (селение) за лыжами, а потом снова вернуться в тайгу. Первая пороша — драгоценное для таежника время, и упускать его манси не хотел. А до его пауля оставалось еще больше полдня пути.

Метки на деревьях стали попадаться реже и скоро прекратились совсем. В полдень мы поднялись на пологий увал и, выйдя на вершину, остановились.

Мы стояли на тропе, по которой шли с Семеном до встречи с манси. Задача, взятая на себя охотником с луком, была выполнена. Отсюда до селения, куда я шел, по его словам, было не больше двух часов ходьбы.

Табак — таежное угощение. Набив из моего кисета трубку, Илюшка не торопливо раскурил ее и, показывая рукой куда-то в сторону, сказал:

— Теперь моя туда ходи. Прощай!

— А то пойдем и дальше с нами,— усмехнулся Семен.— В Москву приведем.

— Москва?— поднял брови вогул.— Москва шибко далеко.

— А ты слыхал про Москву?— поинтересовался я.

— Слыхал маленько. Большой, говорят, пауль.

Илюша вскинул на плечо лук и за шагал в сторону. Я стоял и смотрел ему вслед. Лук покачивался у него на плече, у пояса болтались белки. Через минуту он дошел до опушки леса и, не оборачиваясь назад, исчез в кустах.

* * *

* * *

Прошло шесть лет. Я сидел в Свердловске на вокзале и ждал поезда на Сибирь. Газета была прочитана, папиросы утратили всякий вкус. Чтобы убить как-нибудь время, которое всегда в таких случаях тянется убийственно долго, я подошел к книжному шкафу и стал рассматривать выставленные книги.

Вдруг кто-то дотронулся до моей руки. Я оглянулся.

Передо мной стоял парень лет двадцати, одетый в защитную куртку. На груди — значок «КИМ». Черные волосы коротко острижены. Но где я встречал это лицо? Оно было типично для туземца: темное, скуластое, нос немного приплюснут, глаз монгольской складки. Нет, не помню.

— Не узнаешь?— проговорил незнакомец. И вдруг при звуке этого голоса вспыхнуло: тайга, ночевка, лук, дорожные знаки, охота на белку…

— Илюшка!

— Однако так. Я тебя сразу узнал…

Через десять минут мы сидели за столом, и Илюшка рассказывал мне историю своего чудесного превращения. История для советской действительности обычная: первая в тайге туземная школа, затем рабфак северных народностей в Ленинграде… И рассказать ему было о чем, но пришедший поезд ограничил нашу беседу. Однако воспоминание об этой встрече я храню до сих пор.

Да, меня узнать было не трудно: за шесть лет я не изменился. Но как было сразу узнать в этом парне с кимовским значком того первобытного дикаря, который так бесподобно бил из лука белок? Паренек шагнул из одного века в другой, и тогда я невольно вспомнил его отца, загонявшего на лыжах волка.

Сынок пошел в него — у него тоже были «волчьи ноги».